Полная версия:

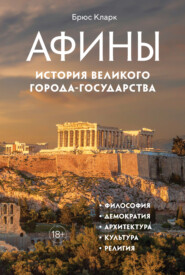

Афины. История великого города-государства

Кроме того, область была разделена на 140 территориальных округов, или демов (δῆμος)[19]. В каждом деме было свое собственное миниатюрное народное собрание, занимавшееся местными делами и отвечавшее за регистрацию граждан. Начиная с этого момента, у каждого афинского гражданина был долг верности его дему, его филе и, наконец, всему городу вместе с его прекрасными окрестностями.

Вместе с тем численность Совета была увеличена с 400 до 500 человек: каждая из десяти фил поставляла в него делегацию из пятидесяти своих граждан. В течение года работой Народного собрания поочередно управляли делегации разных фил. Каждый день после полудня такая делегация выбирала одного из своих членов, на которого возлагалась формальная ответственность за деятельность Народного собрания в течение следующего дня. Никто не мог занимать эту должность дважды. В результате тысячи простых афинских граждан получали опыт управления делами государства, как чисто церемониального, так и более практического.

Таковы, во всяком случае, были некоторые из черт так называемой Клисфеновой демократии в период ее полноценного действия в начале V в. до н. э. Никто не может сказать с уверенностью, были ли эти преобразования задуманы и успешно осуществлены самим Клисфеном. Однако кажется несомненным, что, несмотря на собственное привилегированное происхождение, он привел в действие меры, направленные на привлечение простого народа к решениям, определяющим будущее общество. С некоторой натяжкой его реформы можно сравнить с действиями британской партии тори, возглавляемой Бенджамином Дизраэли, который в 1867 г. перехватил инициативу у своих противников из Либеральной партии и предоставил избирательные права почти миллиону трудящихся. В политике бывают моменты, когда лишь самые привилегированные чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы поделиться властью с другими. Каковы бы ни были мотивы Клисфена, он заслужил себе место в истории.

2

Блистательные победы

(500–480 до н. э.)

Возникновение угрозы Афинам со стороны Персии. – Роль Афин в поддержке ионийских греков. – Первое персидское вторжение в Грецию. – Мильтиад организует победу над превосходящими силами персов при Марафоне, 490 г. до н. э. – Ксеркс и второе персидское вторжение в Грецию, 480 г. до н. э. – Афины следуют совету флотоводца Фемистокла и начинают постройку боевых кораблей. – Афиняне оставляют город на разграбление Ксерксу. – Фемистокл заманивает персидский флот в Саламинский пролив и разбивает его

На взгляд греков, персы и мидяне были одним и тем же народом, и это почти соответствовало действительности. Великая растущая империя явилась на свет около 550 г. до н. э., когда Кир, персидский царь из династии Ахеменидов, восстал против Мидии, бывшей тогда господствующей державой в своей части Юго-Западной Азии. Кир захватил столицу Мидийского царства Экбатаны, провозгласил себя наследником мидийского престола и продолжил те войны, которые мидяне вели против других своих соседей. Вскоре он и его военачальники успешно сражались сразу на нескольких фронтах. Они обладали замечательной способностью собирать многонациональные коалиции и использовать их войска на поразительно больших расстояниях.

По мере того как войска персов завоевывали весь известный мир, им все больше досаждали греки, и в особенности афиняне. Завоеватели столкнулись с противниками талантливыми, непостоянными, безнадежно разобщенными, которых тем не менее было трудно покорить. Хотя у них не было очевидных технических преимуществ, они никак не соглашались склониться перед колоссальной мощью Персии. Как быстро заметили персы, отдельные греческие города – и даже отдельные греки – были готовы торговаться и договариваться почти что с кем угодно, если им казалось, что из этого можно извлечь практическую пользу. Но подчиниться абсолютной власти персидского царя, даже на самых благоприятных условиях, греки не желали, если только этого хоть как-нибудь можно было избежать.

Одной из первых стран, которые вознамерился покорить Кир, была Лидия, царь которой Крез имел столь глубокомысленную беседу с афинским мудрецом Солоном. Это, в свою очередь, вызвало брожение чуть дальше к западу, в греческих поселениях эгейского побережья Анатолии – великолепных, полных жизни городах наподобие Милета и Эфеса, в которых гениальные мыслители начинали задаваться фундаментальными вопросами о природе Вселенной. Самые главные из этих городов были населены ионийскими греками, диалект и некоторые коллективные воспоминания и характеристики которых, в том числе легкость и свобода духа, были близки тем, что были у афинян, также с гордостью причислявших себя к ионийцам.

По мере того как силы Кира продвигались на запад, он пытался заручиться помощью ионийских греков, призывая их восстать против Лидии, под властью которой они жили. Ионийцы отказались, и после победы Кир обратил свой гнев против них. Не утратившие гордости ионийцы спросили Кира, могут ли они жить под его властью, но в полуавтономном режиме. Персидский царь был не склонен идти на такие уступки и принялся покорять ионийские города один за другим. Первым он обратил свой гнев на портовый город Фокея; жители города со свойственной грекам гибкостью ответили массовым переселением в Южную Италию и на Корсику, где они еще раньше основали поселения. Некоторые из них поплыли еще дальше, в греческую колонию Массалия (нынешний Марсель) на средиземноморском побережье Франции.

В 499 г. до н. э. греки восстали против персидского владычества. Искрой, из которой разгорелось восстание, стала попытка греческого правителя, возглавлявшего местную власть в городе Милете, одном из наиболее процветавших ионийских государств, воспользоваться одной удобной возможностью. Аристагор убедил своих персидских хозяев, что остров Наксос, расположенный в центре Эгейского моря, может стать их легкой добычей. Но нападение на остров окончилось неудачей, и его организатор оказался в опасном положении. Аристагор предпочел не разбираться с последствиями недовольства персов, а поднять сограждан на борьбу за свободу.

Это вовлекло недавно установившуюся в Афинах полудемократическую систему в судьбоносное столкновение с восточными соседями. Боровшиеся за свободу ионийцы пересекли Эгейское море и попытались заручиться поддержкой греческих сородичей на материке. Спартанцы, уставшие от дальних военных походов, ответили отказом. Афины, всегда гордившиеся своими связями с ионийскими греками, согласились им помочь, и первые результаты этого союза были великолепными. В 498 г. до н. э. объединенные силы ионийцев, афинян и жителей города Эретрия, расположенного на острове Эвбея, выступили на восток и сожгли город Сарды, некогда великолепную столицу, которую персы лишь недавно отобрали у лидян. Этим Афины нанесли персам оскорбление, за которое те были намерены отплатить. Вооруженная борьба за ионийские государства продолжалась еще шесть лет и закончилась победой персов, в результате которой они достаточно надежно подчинили себе Ионию и страстно желали преподать жестокий урок Афинам и их эретрийским союзникам.

Все это помогает понять, насколько опасными были условия, в которых прошли первые годы существования афинского демократического эксперимента. Афинам угрожал враг, и было далеко не очевидно, найдутся ли у города средства отразить его нападение. Хотя культурное самосознание и экономическое состояние города устойчиво росли, он вовсе не был самой могущественной в военном отношении державой греческого мира. Эта роль явно принадлежала Спарте. В то же время Афины были привержены политической системе, бывшей для суровых правителей Спарты постоянным раздражителем.

На заре V в. до н. э. власть над Персидской империей надежно держал в своих руках Дарий, бывший, строго говоря, узурпатором, но достигший абсолютного владычества над своим царством. В состав этого царства, простиравшегося на восток до Индии, а на запад до Дуная, входил и Египет, где погиб при загадочных обстоятельствах предыдущий правитель, Камбиз. Дарий, бывший дальним родственником Камбиза, уже продемонстрировал свое политическое мастерство, когда разделил огромную Персидскую империю на двадцать административных округов, в то же время обеспечив неизменное уважение своей собственной верховной власти. Для такого уверенного в своих силах монарха упорное сопротивление некоторых из греков казалось проблемой разрешимой, всего лишь досадной мелочью.

Вначале попытка Дария подчинить себе грекоязычный мир имела некоторый успех: в 492 г. до н. э. его зять Мардоний покорил северные области Македонии и Фракии. Однако его флот погиб в буре возле Афонского мыса в Северо-Восточной Греции, ныне знаменитого своими христианскими монастырями.

На следующий год Дарий разослал по всем городам Греции послов с требованиями официального подчинения. Отказались покориться только Афины и Спарта; последняя ответила убийством послов и фактическим объявлением войны Персии. Дарию казалось, что его честь требует покорения этих дерзких городов – в особенности Афин, отправивших на помощь ионийскому восстанию двадцать кораблей, и их соседей из Эретрии, участвовавших в разграблении Сард, в том числе их самых почитаемых святилищ.

Летом 490 г. до н. э. персидское войско, в составе которого были боевые корабли, кавалерия и пешие копейщики, пересекло Эгейское море. Его возглавляли мидийский аристократ Датис и племянник царя Дария Артаферн. Их экспедиция послала разным греческим городам и островам продуманные политические сигналы. На чрезвычайно почитаемом острове Делос, родине Аполлона и Артемиды, Датис принес Аполлону тщательно подготовленные жертвы. Хотя ему было поручено наказать греков за святотатства, совершенные ими в Сардах, он, судя по всему, считал благоразумным выказывать уважение к греческой религии – во всяком случае, на этом этапе. Возможно, это жертвоприношение было особенно полезно тем впечатлением, которое оно произвело на жрицу храма Аполлона в Дельфах, внушив ей более благоприятное мнение о персах.

Прибыв на остров Эвбея, экспедиционные силы начали демонстрировать силу. Зайдя в порт Карист, они потребовали его сдачи и быстро подчинили себе город силой, когда тот не капитулировал. В Эретрии захватчики нашли город, раздираемый внутренними спорами о том, имеет ли смысл сражаться. После недельной осады защитники города сложили оружие, и, как пишет Геродот, персы «вошли в город, разграбили и сожгли храм в возмездие за сожженное святилище в Сардах, а жителей по повелению Дария обратили в рабство»[20]. Начиная с этого момента Афины остались практически в одиночестве. Захватчикам помогал прокладывать маршрут не кто иной, как Гиппий, свергнутый афинский тиран, превратившийся теперь в жалкого престарелого интригана. По-видимому, и Гиппий, и его персидские друзья были уверены, что найдут среди жителей Афин своих сторонников – людей, тоскующих по спокойствию и стабильности, которые давало им правление отца Гиппия, Писистрата.

Гиппий предположил, что удобное место высадки будет у Марафона, в серповидном заливе на восточном берегу Аттики. Его отец считал эту местность своим домом; именно там разыгрались бурные события одного из возвращений Писистрата на родину. Этот участок берега, расположенный приблизительно в 40 километрах к северу от Афин, и по сей день остается тихим, красивым и воодушевляющим. К нему примыкают богатые растительностью болота, за сохранение которых борются защитники окружающей среды.

Но новое возвращение сопровождалось дурными предзнаменованиями. Когда Гиппий переправлял персов и их коней на берег, произошел один нелепый инцидент. На старика «напали чихание и приступ кашля сильнее обычного. А так как у него … бо́льшая часть зубов шаталась, то один зуб от сильного кашля даже выпал. Зуб упал на песок, и Гиппию стоило больших усилий его искать, но зуб не находился». Ожесточенный ветеран увидел в этом знак того, что «это не наша земля, и мы ее не покорим … часть ее, принадлежавшую мне по праву, взял теперь мой зуб».

Персы ошибочно полагали, что получают от хорошо осведомленного человека полезные советы относительно афинских дел. В то же время афиняне получали советы, гораздо более полезные, от человека, очень хорошо понимавшего образ мыслей персов. Важнейший из их военачальников раньше служил в персидском войске. Его звали Мильтиад. Его дядя, носивший то же имя, основал афинскую колонию в северо-восточной части Эгейского моря, недалеко от места, вошедшего в историю XX в. под названием Галлиполи[21]. Мильтиад Младший также правил родовым владением, но в 513 г. до н. э. до него докатилось предпринятое Дарием вторжение в Юго-Восточную Европу, и он был призван в армию, возглавлявшуюся персами. Одним из талантов персов была способность ставить себе на службу рядовых воинов и военачальников разных национальностей.

Однако ни Мильтиад, ни греческие воины, служившие под его началом, так и не стали верными слугами персидского царя. В то время как персы стремительно наступали на север, за Дунай, преследуя племя скифов, некоторые из подчиненных им греков составили заговор: они собирались оставить персов в беспомощном положении, заблокировав переправу через великую реку, отделяющую ныне Румынию от Болгарии. Этот план так и не был приведен в исполнение, но персы стали меньше полагаться на помощь греков.

Мильтиад участвовал в этом заговоре – так, во всяком случае, он утверждал, когда решил вернуться в родные Афины и снова встать под греческие знамена. В 490 г. до н. э. он был в числе десяти полководцев, или стратегов (στρατηγός), избранных гражданами в соответствии со сложной демократической процедурой, которой предстояло пройти первое испытание делом. (В Афинах существовала еще одна военная должность, которая – по меньшей мере в церемониальном отношении – стояла выше десяти стратегов: это была должность «военного архонта», или ответственного за военные дела[22]. В 490 г. эту должность занимал Каллимах.) Мнения относительно того, разумно ли будет атаковать захватчиков в месте их высадки, в этом большом совете военачальников разделились. Мильтиад считал, что действовать следует именно так, и ему хватило убедительности склонить на свою сторону прочих[23].

Простояв в бездействии пять дней, две армии наконец сошлись в битве. То, что нам известно об этом сражении, укладывается всего в несколько строк. Афиняне были нагружены металлическими средствами защиты и нападения – тяжелыми доспехами и щитами, а также копьями и сравнительно короткими мечами. Персы были подвижнее и прекрасно стреляли из луков. Мильтиад решил, что строй афинского войска должен быть тоньше в центре и плотнее на обоих флангах. Выстроившись в соответствии с этими указаниями, афиняне, к изумлению персов, пошли на них быстрым размеренным шагом. Учитывая тяжесть их снаряжения, это требовало немалой выносливости, но такая тактика лучше всего позволяла им избежать персидских стрел. По словам Геродота, «поведение афинян казалось персам безумным и даже роковым, так как врагов было немного, и притом они устремлялись на персов бегом без прикрытия конницы и лучников».

Как и ожидал Мильтиад, по центру строй его войска был прорван, что создало у персов иллюзию победы. В этот момент два крыла греческого строя, сомкнувшись, ударили на захватчиков, что вынудило тех бежать в поисках спасения, которого нигде не было. Некоторые из охваченных паникой персов застряли в болотах. Большинство попыталось пробиться назад, к своим кораблям, причем афиняне преследовали их по пятам. Греки попытались даже захватить корабли голыми руками, проявив при этом отчаянную отвагу. В конце концов все еще грозное персидское войско вместе с конницей отплыло из Марафона и направилось на юг, к мысу Сунион. По-видимому, персы были уверены, что добьются успеха, высадившись на западной стороне Аттики и напав на город, оставшийся незащищенным или даже перешедший под власть тех, кто был готов к смене власти.

Победа афинян при Марафоне была настолько полной, что им удалось лишить захватчиков всякой надежды на успех. Как утверждает апокрифический рассказ, быстроногий гонец по имени Фидиппид пробежал расстояние 35 километров, отделяющее поле битвы от столицы, произнес слово «Νενικήκαμεν» – Мы победили! – и тут же умер от истощения сил. Именно этот легендарный забег подарил миру самые знаменитые состязания в беге на длинную дистанцию, стандартная длина которой установлена в 42 километра[24].

На самом деле в Афины поспешил не один гонец, а все войско, вновь взявшее город под свой контроль как раз вовремя, чтобы помешать персам подойти с западного берега. Захватчики надеялись, что сумеют обмануть и ошеломить афинян, если высадятся сначала с одной, а затем с другой стороны от города. Афиняне продемонстрировали всему миру, в том числе и своим пораженным соотечественникам-эллинам, что их суматошная демократия вполне способна себя защитить.

Некоторые вопросы относительно марафонского сражения до сих пор остаются без ответа. Один из вызывающих наиболее острые дискуссии касается причины, по которой битва началась именно тогда, когда началась, после пятидневного бездействия. Есть две теории, и обе они предполагают наличие тайных сигналов. Одна утверждает, что, как только персидская конница отплыла на юг, ионийские греки, служившие в персидском войске, послали своим афинским родичам ободряющее секретное сообщение. Согласно другой, те афиняне, которые сочувствовали персам, потому что желали возвращения Гиппия и его клана, подавали захватчикам сигналы поддержки в виде световых вспышек или их отражения от горы, возвышающейся над берегом.

Последующие поколения ассоциировали Марафон с двумя героическими забегами. Одним из них был тот самый апокрифический рывок в Афины с известием о победе. Второе, более надежно зафиксированное в исторических записях свершение приписывают тому же скороходу, Фидиппиду, но относят ко времени, предшествующему великой битве. По словам Геродота, гонец пробежал по горной дороге от Афин до Спарты – расстояние между ними составляло около 250 километров, – чтобы попросить у этого могущественного города помощи. Спартанцы ответили, что в ближайшие дни не смогут выступить в поход из-за религиозного празднества, которое закончится только в полнолуние. Возможно, это была отговорка, хотя спартанцы действительно относились к своей религии очень серьезно. Фидиппид же рассказывал, что встретил в пути гораздо более могущественного помощника – козлоногого бога Пана, который взялся помочь афинянам при условии, что те воздадут ему должные почести. После битвы Пана и в самом деле отблагодарили: ему построили святилище под Акрополем и стали проводить ежегодную церемонию и соревнования по бегу в его честь. За этой легендой скрываются два несомненных факта. Каковы бы ни были причины спартанцев, Спарта действительно отказалась оказать афинянам своевременную помощь. Им пришлось сражаться практически в одиночку, если не считать малочисленного, но храброго отряда, подошедшего из города Платеи. Верно и то, что афиняне чрезвычайно сильно почитали Пана, приписывая ему способность возбуждать во врагах иррациональный ужас, или панику (πανικός).

Но в более глубоком смысле можно сказать, что при Марафоне произошел всего один героический забег: целеустремленный быстрый марш воинов, гордых и независимых граждан в бряцающих доспехах (которые они добывали себе самостоятельно), наступавших под градом метких стрел. Понять, какая отвага потребовалась защитникам города, можно, лишь посетив марафонский берег и увидев собственными глазами, на сколь малом участке разыгралась вся эта драма. Самым заметным напоминанием о битве служит курган, в котором захоронены 192 афинянина, погибшие в бою. Этот предельно простой, но и предельно красноречивый памятник позволяет понять, почему на протяжении приблизительно двух следующих поколений высшей гражданской доблестью в городе, изобиловавшем самыми разнообразными талантами, считалась служба при Марафоне.

Несмотря на эту поразительную победу, угроза Афинам со стороны восточной империи нисколько не ослабла. Всего десятилетие спустя греческому войску, в котором преобладали афиняне, вновь пришлось столкнуться с грозными и численно превосходящими его силами персов. На этот раз сражения происходили на море, а геополитические ставки были еще выше. Хотя персидская коалиция была еще крупнее, чем раньше, ей противостояли объединенные, по меньшей мере на вид, греки: Спарта и ее ближайшие союзники более или менее поддерживали Афины в деле защиты Греции.

Период, предшествовавший этому второму столкновению, был бурным – как в Афинах, так и в Персии. В качестве нового выражения благодарности Афине, главной божественной покровительнице города, за поддержку в битве афиняне начали строить новый храм – Парфенон[25]. Каким бы ни был вклад Пана, главной защитницей афинян всегда оставалась богиня мудрости. Нужно было отблагодарить и еще одну богиню, Артемиду-охотницу: ей воздвигли храм на реке Илисс, в восточной части Афин. В нем в сентябре каждого года приносили благодарственную жертву за победу при Марафоне – около пятисот коз. Это здание оставалось важной достопримечательностью в течение двадцати трех столетий.

Однако успешный исход Марафонского сражения не внушил склочным гражданам города какого-либо почтения по отношению к их предводителям из числа смертных. Казалось бы, победа должна была обеспечить Мильтиаду положение уважаемого высокопоставленного государственного деятеля. Вместо этого он оказался втянут в судебные разбирательства и оштрафован на огромную сумму, чуть было не доведшую его до разорения.

В Персии пришел к власти новый правитель – сын Дария Ксеркс. Сначала ему пришлось подавить восстание в Египте, но затем он явился в Грецию с экспедиционным корпусом невиданных размеров. Будучи уверен в своем владычестве над величайшей империей мира, он решительно намеревался покорить своей власти и этот мелкий и каменистый клочок земли. Греческому упрямству он противопоставлял не только богатство и военную мощь, но и выдающиеся способности в области логистики и инженерного дела, позволявшие перевозить по суше и по морю людей, лошадей и снаряжение. Для переправы через Геллеспонт, узкий пролив, отделяющий Анатолию от Галлипольского полуострова на южной оконечности Восточной Фракии, был наведен мост из кораблей. Затем километрах в двухстах к западу, в районе полуострова Халкидики, был прорыт канал, пересекший один из трех мысов, выдающихся на юг в Эгейское море.

По пути к Афинам персы встретили более ожесточенное, чем они рассчитывали, сопротивление в двух местах. Одним из них был стратегически важный горный проход под названием Фермопилы, в котором занял самоубийственную оборону отряд, возглавляемый спартанским царем Леонидом: сотни воинов пожертвовали собой в надежде замедлить продвижение захватчиков. Сходное самопожертвование совершили в точности в том же месте в 1941 г. войска союзников, отступавшие с боями в ходе наступления нацистов на Афины.

В августе 480 г. до н. э., одновременно с последним сражением Леонида, шло трехдневное морское сражение – битва при Артемисии, названная так по имени мыса на севере Эвбеи, – результат которого можно было бы назвать дорогостоящей ничьей. На второй день буря уничтожила бо́льшую часть персидского отряда, шедшего к югу вдоль восточного берега острова. Назавтра снова началось сражение, в котором обе стороны понесли тяжелые потери, и греческие силы решили отойти к югу и заманить потрепанного в бою неприятеля в ловушку.

Многих наблюдателей битвы при Артемисии, должно быть, поразил тот факт, что возглавляемому афинянами греческому флоту удавалось сравнительно успешно противостоять неприятелю, превосходившему его по численности даже с учетом ущерба, причиненного бурей. Но в соотношении сил появился новый фактор. Молодая афинская демократия снова получила преимущество благодаря услугам дальновидного стратега, не принадлежавшего к правящим кругам города. Этим новым героем был Фемистокл – человек непостоянный и нетерпеливый, но обладавший живым умом и твердо убежденный лишь в одном: в жизненной необходимости могущества на море.

Учитывая, что Афины разбогатели благодаря заморской торговле, Фемистокл считал, что теперь для защиты свободы своей торговли и самого своего существования от всех посягающих на них необходимо построить сильный флот. В 483 г. до н. э. в серебряных рудниках на юго-востоке Аттики нашли новую жилу. Разгорелись яростные политические споры, в ходе которых Фемистокл убедил город употребить это неожиданно свалившееся на него богатство не на раздачу денег гражданам, а на поспешное строительство кораблей. Корабли эти были триерами (τριήρης)[26], конструкция которых стала стандартной для боевых судов по всему Восточному Средиземноморью. Исходный замысел, возможно, был греческого происхождения, а может быть, был позаимствован у финикийцев, умелых мореплавателей, служивших теперь персидскому царю.

Конструкция этих прославленных судов относится к многочисленным аспектам древнегреческого мира, сведения о которых имеются в изобилии, но точной информации у нас нет. Их название говорит о наличии трех рядов весел с каждого борта, которыми с трудом орудовали в общей сложности 170 гребцов. К моменту решающего столкновения с персами Афины были в состоянии выставить 180 триер; всего греческий флот состоял немногим более чем из 300 судов. В персидском флоте было, как рассказывают, 1200 таких кораблей; вероятно, от трети до половины из них погибли у берегов Эвбеи прежде, чем смогли подойти к афинским территориальным водам.