Полная версия:

Homo Sapiens. Обезьяна, которая отказалась взрослеть. Занимательная наука об эволюции и невероятно длинном детстве

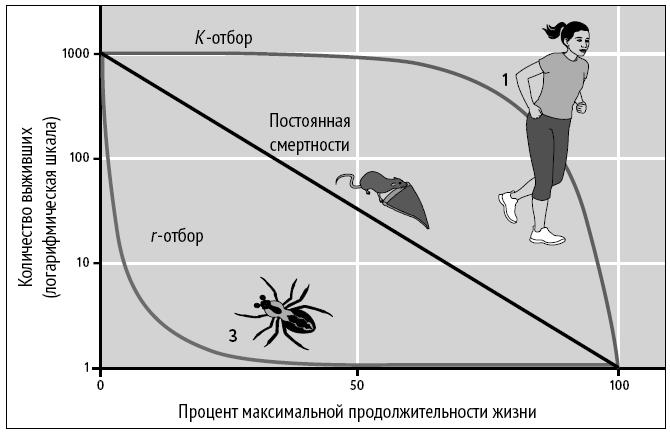

Рис. 2.1. Пример сопоставления стратегий r и К. Продолжительность жизни овинного паука невелика (около одного года), выживаемость потомства при рождении очень мала, в то время как Пиццекрыса и люди идут на различные компромиссы, чтобы сбалансировать выживаемость при рождении и продолжительность жизни

Требования, которые накладывает на закономерности размножения животного уровень риска гибели детенышей, позволяют предсказать, вкладываются ли животные в рождение одного весьма самостоятельного детеныша за раз или в рождение несколько менее самостоятельных детенышей в помете или в кладке. Особенно радикальный подход к размножению – это кладка или нерест, когда животное порождает сотни детенышей одновременно, совсем как Шарлотта[17], овинный паук, которая умерла вскоре после того, как отложила и подготовила яйца. К счастью для следующего поколения паучат, они очень скоро ощущают на себе трагедию жизни: выживаемость у них всего один процент, так что до взрослого состояния дотянут лишь единицы, да и те проживут лишь несколько лет, не более.

Для Шарлотты и ей подобных необходим бессистемный подход к деторождению, поскольку, если большинство детенышей погибает в младенчестве, есть смысл производить как можно больше. Размножение пауков следует проводить по тому же старинному правилу, что и выборы: как можно раньше и как можно чаще (если не планируешь кормить своих детей собственным разлагающимся трупом, как поступают некоторые мамы-паучихи).

Однако есть в животном мире образец материнской преданности, достойный медали за вклад в понимание истории жизни человека, животное, похожее на нас несколько больше паука. С ним вы познакомились в начале этой главы. Прошу любить и жаловать: Героическая мать Пиццекрыса – хотя нет никаких данных, что Пиццекрыса из того ролика была матерью, тем более героической. Съесть кусок пиццы в два раза больше тебя самого – задача, казалось бы, приятная, хотя и сложная, однако средний человек обычно на такое не посягает. Для крысы количество калорий в куске пиццы (около 190 ккал) втрое превышает дневную норму (60 ккал). Но если мы представим себе, что эта неизвестная воришка из метро и правда чья-то мать, ее героизм обретает смысл.

Как мы уже отмечали, сделать млекопитающее – задача трудная. Эти меха и в самом деле дорого обходятся, а ведь еще нужны мозги и кишки посложнее, чем у среднего насекомого. Пиццекрыса вынуждена приложить столько усилий отчасти потому, что так велят основные энергетические механизмы воспроизводства «дорогостоящего» потомства. Жить в тоннелях метро непросто, и хотя у Пиццекрысы может быть одновременно с десяток крысят, примерно половина из них не доживет до того дня, когда они покинут материнскую нору.

И Шарлотта, овинная паучиха, и Пиццекрыса придерживаются репродуктивных стратегий, согласно которым их энергия тратится на то, чтобы предельно повысить количество потомства, а не вкладывать время в его выращивание. Понятно, почему крысы плодятся, так сказать, как крысы: им нужно соблюдать баланс между инвестициями в детенышей и высоким риском потерять часть помета. Это, естественно, приводит к методам воспитания, которые в мире людей заставили бы привлечь органы опеки, однако для нашей Пиццекрысы в них есть свои резоны. Крысиная стратегия состоит в том, чтобы беременности были частыми и короткими и приводили к появлению на свет множества крысят, которые сами будут готовы размножаться меньше чем через два месяца. Эта стратегия и приводит к тому, что численность крыс растет по экспоненте.

Наша Пиццекрыса, в отличие от паучихи, все-таки побудет с детенышами некоторое время после родов, поскольку за малышами нужно ухаживать, однако в ее интересах поскорее отделаться от них, чтобы успеть родить как можно больше пометов. Уравновесим доступность энергии из окружающей среды и количество энергии, которое может запасаться в маленьком тельце, со статистикой выживаемости каждой особи в течение какого-то времени, и обнаружим, что для крыс с их высокой рождаемостью, высокой смертностью и маленькими размерами это совершенно логичный ответ на требования их биологического склада и окружающей среды.

Поэтому, чтобы получить от своих детенышей как можно больше, наши четвероногие друзья, естественно, хотели бы, чтобы те как можно скорее и как можно экономичнее вырастали и становились половозрелыми крысами, поскольку к концу беременности дети Пиццекрысы еще не сформировались окончательно. Они не разбегаются в закат, не то что свежевылупившиеся овинные паучата – идеальные миниатюрные копии взрослых особей с шелковинками в лапках. Нет, крысята выпекаются только до полуготовности, поэтому их надо докармливать после рождения, пока они не станут самостоятельными, а для этого мать снабжает их всевозможными источниками энергии, какие только может добыть – например, через свое молоко после того, как она съест гигантский кусок пиццы из помойки.

Пиццекрыса, в отличие от паука, имеет больше шансов обеспечить детенышей всем необходимым. У нее есть молоко и время, которое она уделяет вскармливанию крысят, – это дополнительные инвестиции в детство, которые делают все млекопитающие. Кроме того, из этого следует, что она проводит со своими беспомощными детенышами гораздо больше времени, чем паучиха. Нужно найти компромисс между тем, сколько мать может инвестировать в беременность, и тем, насколько большими должны вырасти ее детеныши, чтобы выжить, и этот компромисс объясняет, почему крысята появляются на свет словно бы недоделанными – или, выражаясь научно, они незрелорождающиеся. Незрелорождающиеся виды зависят от материнской заботы, и незрелорождающиеся детеныши млекопитающих выходят из утробы с закрытыми глазами и без меховых шубок. Обычно их приходится где-то прятать – в норе, в дупле, в частной школе – пока они не будут готовы к самостоятельной жизни. Противоположность незрелорождающимся видам – зрелорождающиеся (вспомните очаровательного длинненького новорожденного жирафа с узловатыми коленками или идеальных миниатюрных паучат, разбегающихся во все стороны после того, как доели материнский труп)[18].

Между вундеркиндами в мире животных и голенькими утипусечками есть и другое различие. Попробуйте представить их рядом, если сможете – Пиццекрысу с ее крысятами и Маму-Жирафиху весом в тонну. Это и в самом деле непросто, поскольку крысы маленькие, а жирафы огромные, что отражает еще один почти что незыблемый закон животного мира: зрелорождающиеся животные, готовые ко всему, обычно крупнее своих незрелорождающихся беспомощных собратьев.

Однако же возьмем наш вид – мы, прямо скажем, покрупнее крысы, а дети у нас все равно ни на что не способны. Что же это дает? Какая нам польза от того, что мы рождаемся слабыми и беспомощными, как котята? Что плохого в том, чтобы рождаться совсем самостоятельными?

Все дело в распределении времени.

В случае наших крысят дополнительный период зависимости помогает маме добывать энергию, которая необходима ей, чтобы их выкормить: она не может запасать ее в своем крошечном тельце, поэтому вынуждена разбивать ее на порции в течение длительного времени, потому-то крысята и торчат в норе так долго. Даже если Пиццекрыса таких размеров, как и прочие крысы из нью-йоркской подземки, то есть крупная, может быть, даже граммов триста, она выращивает помет общим весом шестьдесят граммов – в пятую часть собственного веса. Причем эти шестьдесят граммов распределены среди помета из пятиграммовых крысят: вместо того чтобы родить одного детеныша весом шестьдесят граммов, крыса ставит на нескольких, от пяти до дюжины, однако инвестировать в каждую беременность может все равно не больше шестидесяти граммов – иначе никак, ведь ее организму тоже нужно функционировать. Именно поэтому ее дети рождаются мелкими, зато их много, и они растут относительно быстро.

Напротив, малютка жираф рождается весом около семидесяти килограммов, хотя это сущие пустяки, когда твоя мама буквально размером с дом. Если жирафиха весит прямо-таки тонну (а на самом деле даже немного больше, около тысячи трехсот пятидесяти кило), а высотой почти два этажа (скажем, плюс-минус пять метров), новорожденный жирафенок ростом два метра уже набирает сорок-пятьдесят процентов своего взрослого роста и около пяти процентов взрослого веса. Вес крысенка составляет около полутора процентов веса матери. При этом из помета Пиццекрысы выживет несколько детенышей, которые превратятся в нескольких взрослых крыс, а один-единственный жирафенок вырастет в одного-единственного взрослого. Для Пиццекрысы, ведущей жизнь в полном опасностей мире нью-йоркской подземки, рассредоточенные риски и минимальные инвестиции – единственный возможный путь. Для Мамы-Жирафихи весом в тонну выживание в саванне означает движение, поэтому во время беременности она отдает все силы тому, чтобы ее новорожденный детеныш уже умел бегать.

Вернемся к наболевшему вопросу о том, имеет ли значение размер.

Если рассматривать конкретно млекопитающих, то общее правило гласит, что у мелких животных, вроде крыс, история жизни «быстрая», а у более крупных, вроде жирафов, – «медленная». Если вспомнить, с чего начинает новорожденный крысенок (пять граммов) и до чего он доходит примерно за полгода (триста граммов для девочек, немного больше для мальчиков), очевидно, что это впечатляющая траектория роста. Напротив, Маме-Жирафихе весом в тонну нужно пятнадцать месяцев, чтобы выносить этот огромный пинающийся клубок узловатых коленок и невероятных шейных позвонков, а потом она потратит еще шестнадцать месяцев на вскармливание детеныша, который вступит в зрелый возраст лишь через много лет.

Крысенок мчится по скоростной полосе, а жирафенок едет по медленной, и при этом между ними зияет колоссальный разрыв с точки зрения абсолютного количества энергии, которую приходится инвестировать в каждого из них. Пиццекрыса вынуждена очень резко наращивать энергетические затраты, не то что жирафиха, которая продвигается вперед медленно, не спеша. Крысе нужно не просто обеспечивать экспоненциальный рост – она должна это делать гораздо быстрее, чем животное, которое живет «медленно». Неудивительно, что она перешла на пиццу.

Учитывая, что жирафенку нужно расти относительно меньше, чтобы достичь взрослых размеров, то есть той важнейшей эволюционной точки, где он сможет сам начать производить новых жирафов, казалось бы, стратегия «родись большим» – очевидный победитель. Если рассуждать о том, что происходит на протяжении очень долгого времени, склонность организма увеличиваться в размерах называется законом Копа. Этот закон гласит, что эволюция подталкивает всех животных к тому, чтобы быть больше. Динозавры, гласит закон, со временем увеличивались, и точно так же поступают и млекопитающие, и моллюски, и все живые существа.

Однако, как вы, наверное, заметили, на самом деле это не совсем так. Наши нынешние динозавры, живущие по соседству, – голуби, вороны, воробьи, – вообще-то стали очень маленькими, на вес пера. Слабое место закона Копа в том, что на то, чтобы вырастить крупное животное, требуется больше времени. Существуют чисто физические ограничения на то, насколько быстро животное может наращивать массу, и они означают, что, хотя крысятам приходится пройти более длинный путь – в том смысле, что им придется увеличить собственную массу во много раз – они могут делать это быстрее, чем более крупное животное, поскольку конвертировать энергию в триста граммов крысы, прямо скажем, значительно проще, чем превратить ее в целую тонну жирафа[19].

Знаменитый биолог Стивен Джей Гульд считал, что мысль, будто эволюция, склонна к наращиванию размеров, основана скорее на том, что мы, люди, просто любим все большое, а не на строгих научных данных, и поэтому закон Копа лишь очередной пример того, как мы навязываем свои моральные установки окаменелостям. В сущности, все так называемые законы роста и развития, которыми мы располагаем, вызывают вопросы. Приятно было бы дать элегантную формулу, которая описывала бы закономерности роста и развития в живой природе, но на самом деле мы не очень хорошо представляем себе, с какими компромиссами имеем дело.

Вычислительная революция конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века породила самые разные тенденции, в том числе привившуюся в академической среде опасную склонность переписывать довольно простые тезисы в виде уравнений такой головоломной сложности, что прочитать их физически невозможно. Первые формулы, призванные описать, почему новорожденные детеныши именно таковы, – жуткая мешанина букв, втиснутых в скобки и щедро сдобренных верхними индексами. Но даже если у тебя имеется формула или закон для чего-то, это не значит, что так и есть на самом деле, иначе индейки были бы у нас размером с бронепоезд и пришлось бы серьезно пересмотреть меню праздничных обедов.

Если бы жизнь сводилась к набору простых эпонимических законов, можно было бы взять и составить красивое уравнение от паука до жирафа и аккуратненько вычислить, в каком месте этой оси находимся мы, если учитывать наш размер при рождении и размер, которого мы планируем достигнуть. У жирафов прекрасная долгая беременность, и при рождении жирафенок уже умеет бегать, а его масса составляет пять процентов массы взрослой особи. Крысенок, напротив, проводит в утробе матери совсем немного времени и появляется на свет беспомощным, а его вес составляет всего полтора процента веса взрослой крысы. Если мы, люди, начинаем с отметки в три с половиной килограмма, а наша цель – килограммов шестьдесят или около того (мы и сами в наши дни стали крупнее), значит, наш вес при рождении составляет около шести процентов веса взрослого, то есть примерно столько же, сколько у жирафа с его медленной жизнью и самостоятельными детенышами, и побольше, чем у крысы. Однако же мы живем гораздо дольше и медленнее жирафа, а детеныши у нас беспомощные, а значит, в уравнении должно быть еще что-то, из-за чего история жизни человека становится такой экзотической.

Разница между жирафом, человеком и крысой состоит в том, когда именно делается инвестиция в следующее поколение, в какой момент она передается потомкам. Мы должны учитывать, сколько энергии может запасти мать, насколько быстро развивается плод, что потом будет с детенышем: он окажется локализован в гнезде и матери придется ухаживать за ним целую вечность или тут же примется весело гарцевать – словом, у нас столько переменных, что выявить закономерность, которая охватывала бы все виды, очень сложно.

Однако с параметрами детеныша коррелируют вполне конкретные биологические явления: темп роста в утробе, продолжительность беременности, сколько детенышей рождается одновременно, габариты матери, насколько зависимым или независимым является новорожденный. Все эти факторы и определяют критический объем инвестиций и время, когда их нужно делать, то есть выявляют, какие ресурсы требуются, чтобы дорастить детеныша до половой зрелости и дать ему шанс выиграть в эволюционной гонке.

Все животные, которые когда-либо ходили по земле, а также летали, планировали на паутинках или таскали пиццу по ступенькам, разработали те или иные стратегии, которые уравновешивали риски быстрой и медленной жизни. И приматы – смешные большеглазые крошки вроде долгопятов, лемуров, мартышек и человекообразных обезьян (к которым принадлежим и мы, как ни старайся замолчать этот факт) – не исключение. Все определяется тем, где и как делать инвестиции. Эти стадии инвестиций мы и называем историей жизни – они служат вехами на пути рождения, развития, размножения и смерти.

Что нам нужно понять, так это какие эволюционные факторы повлияли на нашу стратегию истории жизни: сколько времени мы проводим на каждом этапе и какова наша общая стратегия – бессистемная или целенаправленная. Сложность в том, что эволюционных факторов может быть очень много, а разные животные реагируют на них настолько по-разному, что просто голова кругом идет[20]. Если мы хотим разобраться, почему у людей именно такое детство, нам придется учесть все, что могло бы произойти с животными, биологическая природа и условия обитания которых похожи на наши. Нам нужно знать, какие у нас были варианты, и для этого мы рассматриваем мартышек, лемуров и человекообразных обезьян, карабкающихся по нашему генеалогическому древу. Если разные истории жизни – это истории разных инвестиционных стратегий, нам стоит знать, куда наш вид вкладывает свои кровные.

При этом история жизни очаровательного карликового лемура, к примеру, резко отличается от истории жизни сурового старого орангутана. Если ты родился карликовым лемуром – это, пожалуй, не лучший старт в жизни. Около половины маленьких карликовых лемуров не доживают до детородного возраста, а если и доживают, в дикой природе редко переваливают трехлетний рубеж. А малайское название орангутана – «лесной человек» (uraŋ hutan) – недаром ошибочно переводят как «лесной старик»: орангутаны живут до шестидесяти лет, а иногда и дольше.

Несколько лет назад лесная человечица Пуан, знаменитая самка суматранского орангутана из Пертского зоопарка, скончалась в возрасте шестидесяти двух лет, успев стать матерью одиннадцати маленьких орангутанчиков. Это серьезное достижение, если учесть, что большинство самок орангутанов достигают половой зрелости примерно к пятнадцати годам и в дикой природе обычно рожают детенышей с интервалом в восемь-десять лет. Напротив, у самки карликового лемура за ее краткую жизнь происходит совсем немного репродуктивных событий, и даже если она рожает близнецов, что для ее вида норма, ей все равно удается произвести на свет максимум от четырех до, скажем, двенадцати лемурчиков, причем половина из них, как мы знаем, обречена.

Одиннадцать детенышей против примерно четырех – это на первый взгляд очевидная победа орангутанов с их медленным взрослением. Однако у медленного взросления есть свои минусы. Из этих одиннадцати детенышей тоже осталось бы около четырех, живи Пуан в дикой природе – если предположить, что дикой природы сохранилось бы достаточно для того, чтобы Пуан было где жить. А четыре особи своего вида за шестьдесят лет – это значительно меньше орангутанов, чем экспоненциально растущая численность карликовых лемуров, которые успели бы народиться за то же время. Антрополог Пол Харви подсчитал, что за жизнь одного поколения горилл (которые размножаются так же медленно) может родиться десять миллионов карликовых лемуров.

На сегодня будущее и у карликового лемура, и у орангутана крайне туманное. Джунглям на острове Мадагаскар, в краю веселых лемурчиков, грозит гибель, а уничтожение лесов в Индонезии, вызванное в основном нашей потребностью в дешевом пальмовом масле, которое мы подмешиваем в свои полуфабрикаты, буквально выкуривает орангутанов из их домов. Карликовые лемуры, давно привыкшие к высокой смертности, живут быстро и свыклись с обитанием в нестабильной среде, в которой, как правило, первым гибнет молодняк. Но даже при их приспособленности к быстрой жизни все виды мадагаскарских лемуров рискуют превратиться в лемуров в древнеримском смысле слова, то есть в привидения, из-за ухудшения природных условий.

Если в таком положении оказались карликовые лемуры, легко представить себе, какие опасности грозят медленно живущим орангутанам, чья история жизни адаптирована к стабильной среде, где оправданы годы инвестиций в единственного детеныша. Для животного, которому понадобились сотни поколений, чтобы достичь равновесия со средой обитания, внезапные изменения в ней даже не катастрофа, а смертный приговор.

Где же на этой шкале расположены люди и почему? Как мы вписываемся в широкий спектр быстрой и медленной жизни и какие эволюционные факторы определили нас туда? Мы не настолько беспомощные (незрелорождающиеся), как новорожденный крысенок, но явно не готовы бродить по саванне. Вероятно, то, что мы рождаемся не вполне сформированными, нас не сотня сразу и мы не пожираем свою мать, – это к лучшему, ведь мы, как и крысы, щенки, воробьи и множество других созданий, нуждаемся в материнской заботе. Инвестиции в потомство – столп нашей репродуктивной стратегии. Мы уравновесили биологию и среду, чтобы выработать крайне специфический сюжет истории жизни, о чем и поговорим в нескольких следующих главах, когда будем сравнивать свою жизнь с жизнью животных, больше других похожих на нас.

Эта история жизни объясняет размер наших новорожденных, почему у нас чаще рождается один ребенок зараз, а не близнецы, почему наши дети появляются на свет зрячими, но практически без полезных моторных навыков, и почему нам требуется так бесконечно много времени, чтобы вырастить ребенка. Кроме того, именно история жизни определяет как частоту размножения у человека, так и стартовую и финишную черту нашего детородного возраста, а также почему мы продолжаем жить после этого финиша, в отличие от множества других животных. А главное, в соответствии с основной темой нашего разговора, история жизни подскажет нам, как стоит рассматривать наши инвестиционные решения при воспитании детей, то есть как мы растим новых людей.

Глава третья

Две мартышки прыг в кровать. Как делают новых мартышек

Две мартышки прыг в кроватьИ давай по ней скакать;Сорвалась одна мартышка,У нее вскочила шишка.Мама вызвала врача,Врач сердито проворчал:«Чтобы больше без излишествКувырканий и мартышеств.Не для этого кровать,Чтобы шишки набивать».(Пер. Г. Варденги)Откуда берутся дети? Люди придумали примечательно много эвфемизмов, метафор и откровенного вранья, чтобы описать наш процесс размножения. Когда вы сами были ребенком, вам, вероятно, рассказывали, что детей приносят аисты[21], что их находят в капусте или внутри персиков. Это откровенная чушь, однако вопрос «Как я сюда попал?», который задают нам Talking Heads[22], приобретает колоссальную важность, если мы хотим понять, как у нас возникло такое детство.

На примере Пиццекрысы мы убедились, что детеныши и их детство выглядят по-разному в зависимости от целого сонма биологических факторов вроде размеров и траектории роста. Есть и другая группа факторов, определяющих, какая именно у нас будет история жизни, и они выводят нас за пределы упрощенческого подхода «чем крупнее, тем лучше», которого придерживается большинство в царстве животных. Влияние биологических факторов на нашу жизнь управляется – то есть или подкрепляется, или ослабляется – нашим поведением. Прежде чем детство начнется, нужно, чтобы наши предки повели себя так или иначе, совершили целый ряд поступков, а прежде всего – проделали все то, что ведет к размножению. Это простой биологический процесс, однако то, как мы его осуществляем, является важнейшим фактором, формирующим наше детство.

Если так делают и пчелки, и птички, и даже те блохи, которые обладают относительно академическим складом ума, почему мы должны обращаться к процессу изготовления новых людей в поисках сведений об эволюции человеческого общества? Оказывается, даже на размножение следует смотреть сквозь призму социализации – усвоения культурных норм. В предыдущей главе мы уже обсуждали в общих чертах разные стратегии, доступные для живых существ на нашей планете: говорили о медленной, но стабильной истории жизни в противоположность стратегии «все яйца в одной корзинке». Совершенно очевидно, что у людей история жизни медленная: мы производим дорогостоящих детенышей в небольших количествах (поговорим об этом подробнее чуть позже), а потом вынуждены их долго растить.

Но как же, поинтересуетесь вы с чисто научной точки зрения (поскольку это книга о человеческой эволюции, а не статья в «Космополитен»), как же тогда вообще решиться создать человеческого детеныша с его медленной историей жизни и потом целую вечность ухаживать за ним? Хотя может показаться, что для создания младенца от нас требуется гораздо больше, чем от братьев наших меньших[23], все-таки основы остаются одинаковыми и для пчелок, и для птичек, и для человека. У кого-то должна быть большая гамета (яйцо), у кого-то маленькая (сперматозоид), и эти особи должны найти компромисс между своими потребностями и потребностями гамет, и тогда все получится.

Даже если оставить в стороне надуманные аналогии между социальной иерархией пчел и современной организацией труда, у наших общественных структур есть несколько черт, которые наглядно демонстрируют, насколько отличаются наши репродуктивные практики от того, что принято у наших жужжащих приятельниц. Начнем с того, что мы млекопитающие и как таковые не склонны делегировать задачу изготовления новых особей своего вида одной-единственной самке, тем самым оттесняя существенную часть населения на позицию бесполых трутней.

Разумеется, есть много разных способов увеличить численность своего вида – от партеногенеза (буквально «девственное рождение») у некоторых видов акул и ящериц до полового размножения, в результате которого появляются не просто детеныши, но детеныши-ученые, способные взять генетический материал яйцеклетки и создать клона.