Полная версия:

Удивительный мир, в котором мы живем: захватывающие путешествия по астрономии, физике и истории

Если вникать в детали, полный оборот вокруг своей оси относительно звезд Земля совершает не за 24 часа, а за 23 часа 56 минут 4 секунды, то есть на 4 минуты быстрее, чем принято считать. Следовательно, каждый день звезды восходят на 4 минуты раньше, чем накануне. Если бы не было этих четырех минут разницы, то есть если бы полный оборот Земли относительно звезд занимал ровно 24 часа, каждую ночь в определенное время звезды были бы на том же самом месте, что и накануне, и запомнить вид звездного неба было бы проще простого.

Казалось бы, 4 минуты в сутки – совсем немного, но это не так. За месяц набегает 30 × 4 = 120 минут, а это целых 2 часа. Это значит, что через месяц те же звезды взойдут над горизонтом на 2 часа раньше, чем сегодня, месяцем позже – еще на 2 часа раньше. Вот такая простая формула движения звезд. 2 часа в месяц – это 24 часа в год, то есть, поднимаясь над линией горизонта на 4 минуты раньше каждые сутки, для наблюдателя звезды как бы проворачиваются на небосводе вокруг полюса мира и за год они вернутся в исходное положение. Таким образом, через год весь цикл начинается сначала. Например, в 22 часа 22 июня этого года небо выглядит точно так же, как в 22 часа вечера 22 июня прошлого года или, например, 2002 года.

Итак, Земля делает оборот вокруг своей оси не за 24 часа, а на 4 минуты быстрее. Что это? Неточность определения длительности секунд, минут, часов, суток? По этому вопросу смотрите материал в главе 3. Далее возникает вопрос: если Земля вращается быстрее на 4 минуты в сутки, то разница во времени за 6 месяцев составит 12 часов (4 минуты × 180 дней), то есть вместо дня у нас должна быть ночь? Опять ничего не сходится и надо искать и учитывать другие параметры в системе «Земля – Солнце – звезды».

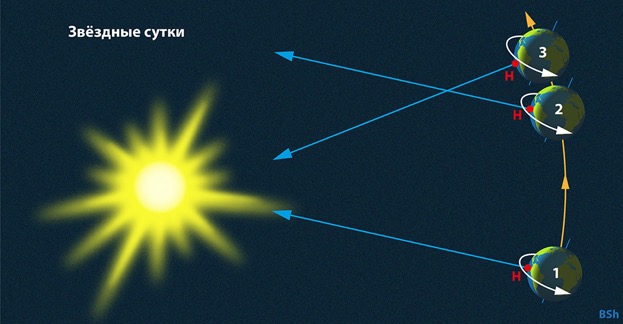

При внимательном рассмотрении движения планеты можно видеть, что Земля, сделав полный оборот вокруг своей оси относительно звезд, пролетает по орбите некоторое расстояние относительно Солнца из положения 1 в положение 2 (рис. 2.22), и точка на Земле, которая была обращена к Солнцу, в положении 2 уже не ориентирована к центру нашей звезды. Чтобы эта точка повернулась в сторону Солнца, планете требуется пролететь еще некоторое расстояние в положение 3 и сделать небольшой поворот вокруг своей оси, на что и уходят дополнительные 4 минуты.

Рис. 2.22. Положение Земли на орбите относительно Солнца: 1 – Земля начинает отсчет новых суток, точка, в которой начинается стрелка, обращена прямо к Солнцу, там полдень, на противоположной стороне – полночь; 2 – Земля делает полный оборот вокруг оси относительно звезд за 23 часа 56 минут 4 секунды (звездные сутки); 3 – Земля делает полный оборот относительно Солнца, только в этой позиции в контрольной точке наступает полдень и проходят сутки, ровно 24 часа (солнечные сутки)

С учетом рассмотренного эффекта различают солнечные сутки и звездные сутки. Солнечные сутки — это период между двумя последовательными повторениями одного и того же положения нашей планеты с ориентацией на Солнце, после полного оборота вокруг своей оси относительно Солнца. Солнечные сутки составляют ровно 24 часа.

Звездные сутки, или сидерические сутки (от лат. sidereus – «звездный»), – это период между двумя последовательными повторениями одного и того же положения нашей планеты с ориентацией на звезды, после полного оборота вокруг своей оси относительно звезд. Звездные сутки составляют 23 часа 56 минут 4 секунды.

Таким образом, за 23 часа 56 минут 4 секунды Земля делает ровно один оборот вокруг своей оси. А за 24 часа она поворачивается тем же боком к Солнцу с учетом вращения вокруг него. Соответственно, за 24 часа Земля делает чуть больше одного оборота. За один год набегает ровно еще один оборот, то есть Земля за 365 дней делает 366 оборотов вокруг своей оси относительно звездного пространства.

Если быть точным, земной год состоит из 365,2422 солнечных суток. Эти 0,2422 солнечных суток вычитают в течение четырех лет и выдают целым днем в високосном году. Так какое количество звездных суток содержится в одном звездном году? Ответ очень прост – ровно на одни сутки больше, то есть 366,2422 звездных суток.

Астрономы привыкли пользоваться особыми, звездными часами, которые отмеряют сидерическое время: 24 сидерических часа равны 23 часам 56 минутам 4 секундам солнечного времени. Сидерические часы, минуты и секунды немного короче соответствующих им единиц измерения солнечного времени. Использование сидерических часов позволяет астрономам следить за звездами и правильно направлять телескопы. Если бы наблюдатель использовал сидерические часы и по ним в 22 часа выходил наблюдать за Большой Медведицей, то он видел бы Большую Медведицу и другие созвездия всегда в одном и том же положении, и изучение звездного неба было бы намного проще. Но теперь ни астрономам, ни вам больше нет необходимости самим следить за звездными часами. Компьютерные программы-планетарии сделают за вас все вычисления. В современных обсерваториях компьютерные программы проводят вычисления и устанавливают телескопы на заданный участок неба, поэтому сидерические часы как устройство стали не нужны в работе астрономов.

2.5. Движение полюсов мира, изменения климата и как долго Полярная звезда будет полярной

В предыдущих разделах говорилось, что полюсы мира не смещаются на небосводе не только в течение суток, но и при полном обороте Земли вокруг Солнца за год, потому что ось вращения Земли сохраняет свое направление при движении Земли вокруг Солнца в соответствии с законом сохранения момента импульса, который в данном случае для упрощения можно рассматривать как первый закон Ньютона применительно к вращающимся телам. Этот закон является фундаментальным для понимания, что происходит с различными космическими объектами на просторах Вселенной. Космические объекты – это галактики, звезды, планеты, астероиды, кометы и другие объекты, находящиеся в космосе. Поэтому повторим этот важный закон применительно к вращающимся телам: если нет моментов сил, которые изменяют угловую скорость вращения (вектор которой совпадает с осью вращения), то тело продолжает вращаться с постоянной угловой скоростью, вектор которой будет постоянным как по величине, так и по направлению. Отсюда ось вращения Земли не меняет своего направления в пространстве при движении вокруг Солнца.

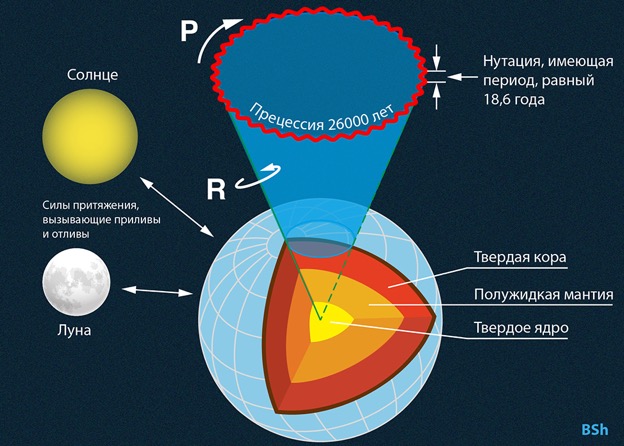

При более точном рассмотрении на Землю все-таки действуют моменты суммарных гравитационных сил от Солнца и Луны и ось вращения Земли медленно смещается и описывает окружность с максимальным смещением 23,5 градуса. Опять 23,5 градуса! С прохождением по всей окружности за 26 тысяч лет. Это явление движения Северного и Южного полюсов мира по небесной сфере называется прецессией Земли (рис. 2.25).

Под действием ряда факторов, в первую очередь связанных с особенностями орбит Луны и Земли, в процессе медленного прецессионного движения ось вращения Земли испытывает периодические колебания – нутацию, с гармониками, основные из которых имеют периоды 13,7 суток, 27,6 суток, 6 месяцев, 1 год, 18,6 года. По сравнению с тысячелетним прецессионным движением земной оси, нутационные колебания быстрые и имеют очень маленькую амплитуду, как дрожание оси. Гармоника с периодом 18,6 года имеет максимальную амплитуду 0,025 градуса. Остальные нутационные гармоники имеют еще меньшие амплитуды. В результате нутационного движения ось вращения описывает сложные петли в пространстве (рис. 2.24).

Рис. 2.23. Конус от прецессионного движения земной оси с мелкой спиралью нутационных колебаний. Сложное строение Земли (твердая кора, полужидкая мантия и твердое ядро) также оказывает влияние на ее прецессию

Рис. 2.24. Нутация оси Земли (без учета прецессионного движения) с 1983 по 1998 год. Нутационное движение разложено на две компоненты: нутацию в долготе и нутацию в наклоне. Главная нутационная гармоника, имеющая период, равный 18,6 года, определяется поворотом плоскости лунной орбиты. Меньшие петли вызваны эллиптичностью орбит Луны и Земли, наклоном орбиты Луны к эклиптике и рядом других причин 4

Исследователи выяснили, что прецессия и нутация зависят от гравитационных сил Луны, Солнца, планет Солнечной системы, овальной формы и внутреннего строения Земли, от наклона земной оси к плоскости орбиты, от приливов-отливов морей и океанов и многих других причин.

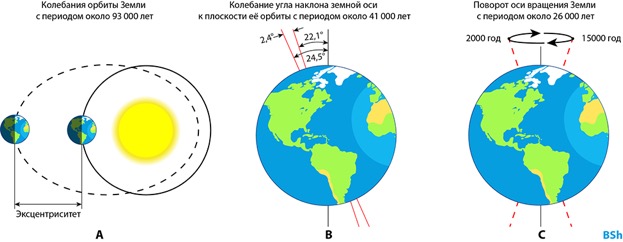

В результате совместного воздействия Солнца, Луны, планет Солнечной системы и звезд Вселенной на Землю параметры ее движения и вращения постоянно меняются. У каждого параметра своя цикличность изменения. Например, эксцентриситет – это когда траектория движения Земли вокруг Солнца с круговой переходит на более эллиптическую и обратно каждые 95, 125 и 400 тысяч лет (рис. 2.25.А). Ось вращения планеты отклоняется в пределах трех градусов от эклиптики – плоскости обращения Земли вокруг Солнца – примерно каждую 41 тысячу лет (рис. 2.25.В). А цикл прецессии – вращения земной оси по конусу на манер детского волчка – в среднем 26 тысяч лет (рис. 2.25.С), и за это время земная ось описывает полный круг.

Рис. 2.25. Орбитальные параметры Земли: А – эксцентриситет; В – наклон оси вращения; С – прецессия

Древние египтяне и греки знали о прецессионном движении и имели точные данные о том, что полный круг прецессионного оборота длится 25 920 лет. И с древних времен этот период называют Великим или Платоновым годом Земли.

В масштабах существования Земли 26 тысяч лет – совсем коротенький срок. Но в масштабах человеческой истории этот период выглядит намного серьезнее.

Все названные процессы накладываются друг на друга и суммарно определяют периодическое изменение положения Земли относительно Солнца. При этом прецессия земной оси ведет к изменению положения полюсов мира на небосводе.

В Северном полушарии Полярная звезда указывает на север и практически совпадает с Северным полюсом мира. Полярная звезда – это альфа Малой Медведицы, звезда второй звездной величины, расстояние от Земли 420 световых лет. Но Полярная звезда не всегда была на севере.

В результате прецессии, как было сказано ранее, направление земной оси относительно звезд со временем меняется, описывая в пространстве конус с угловым радиусом в 23,5 градуса примерно за 26 тысяч лет. Поэтому очень медленно, но уверенно полюсы мира смещаются, и Северный полюс мира далеко не всегда находился около альфы Малой Медведицы. Следовательно, всем известная Полярная звезда далеко не всегда… была полярной.

Всего 2000 лет назад, в начале новой эры, роль Полярной звезды в Северном полушарии Земли играла бета5 Малой Медведицы, и до сегодняшнего дня носящая название Кохаб, от арабского «Кохаб-аль-Шемали» – «Звезда Севера». В Древнем Египте Полярной звездой был Тубан – альфа Дракона, а 12 тысяч лет назад – звезда Вега, альфа Лиры. Это третья по яркости звезда, после Сириуса и Арктура, которую можно наблюдать в России. Всего через тысячу лет Северный полюс мира окажется около гаммы Цефея.

То же самое происходит с Южным полюсом мира. Сейчас над точкой юга нет яркой звезды, но в течение Великого года Южный полюс мира время от времени оказывается рядом с различными звездами, такими как гамма Хамелеона, I Киля и др.

Все эти перемещения земной оси в пространстве ведут не только к изменениям полярных звезд, но и к тому, что в разных точках Земли видимыми оказываются звезды, которые ранее не были видны. Поэтому древние греки видели созвездия Центавра и Южного Креста, которые сейчас из Северного полушария Земли не видны вообще. Греческий геометр, астроном, физик Клавдий Птолемей, который провел большую часть жизни в Александрии Египетской, в 127–151 годах производил там астрономические наблюдения, и в это время созвездие Южный Крест было видно из Александрии.

При всех вышеуказанных многовековых колебаниях Земля меняет свое положение относительно Солнца и, следовательно, нагревается по-разному. Это является главным фактором периодических изменений климата на Земле от ледниковых периодов до больших потеплений. В текущее время идет цикл глобального потепления. Земля переживает период с пиком температуры – межледниковье – один из самых теплых за последний миллион лет. Подобный пик был 400 тысяч лет назад. Хотя периоды межледниковья продолжаются от 10 до 30 тысяч лет, климатический оптимум держится всего несколько столетий.

Все описанные выше колебания имеют некратные периоды и суммарно дают очень сложную картину периодических изменений климата. Также на климат влияет деятельность человечества и движение материков.

Несмотря на то, что о периодических изменениях положения полюсов мира на небосводе и о зависимости многовековых циклов изменения климата от циклов движения полюсов мира знали еще древние египтяне и древне греки, которые использовали эти знания в практической деятельности, прежде всего в земледелии, современные ученые до сих пор не могут до конца разобраться в циклах изменения климата на Земле и давать более-менее точные прогнозы. Можно только надеяться, что ученые наконец-то разберутся и смогут определить, как изменится климат в ближайшем будущем.

Глава 3. В поисках ответов… как измерить время

3.1. Первые меры времени: сутки, месяц, год – отражение циклов вращения Земли вокруг своей оси, Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца

Тысячи лет назад люди заметили, что многое в природе повторяется: солнце встает на востоке и заходит на западе, лето сменяет зиму, Луна растет, а затем убывает. Древний человек, наблюдая за явлениями природы, понял, что измерять время надежнее всего по движению солнца. Оно всходило, двигалось по небосклону и уходило за горизонт, не ускоряясь и не замедляясь. Сутки и деление их на утро, день, вечер, ночь – вот первые меры времени. Они не были точными мерами, но довольно долго удовлетворяли потребности первобытного человека. Взглянув на солнце, он мог определить, много или мало времени осталось у него, чтобы засветло закончить охоту и с добычей добраться до стоянки или разделать тушу мамонта и успеть до темноты дотащить мясо до пещеры для пиршества у костра.

Наблюдая за звездами, человек заметил, что они перемещаются по небосклону. Надо только выбрать запоминающиеся яркие звезды и следить за ними – по их положению на небе можно определить, когда наступила полночь и долго ли до рассвета.

Однако по солнцу и звездам можно измерить небольшие промежутки времени, людям же требовалось заранее знать время наступления холодов или потепления, время посева и созревания урожая и многое другое. Древние люди наблюдали, что дни летом постепенно убывают, а зимой становятся совсем короткими, а затем вновь начинают увеличиваться, и это совершается за один и тот же, довольно длительный, промежуток времени. Так была установлена следующая естественная единица измерения времени – год.

С помощью простейших астрономических приспособлений и сооружений, которые могли строить и использовать древние люди, было установлено, что в году около 365 дней и приблизительно за 30 дней луна проходит цикл от одного полнолуния к следующему.

Так возникли первые единицы времени – день (сутки), месяц и год.

3.2. Древние обсерватории для наблюдения за Солнцем, Луной и звездами

Примером древней обсерватории является Стоунхендж, который находится приблизительно в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Ученые полагают, что данное сооружение из гигантских камней построено в позднем каменном – бронзовом веке, около 3 000 лет до нашей эры, и использовалось как древняя обсерватория для наблюдения за небесными светилами и в качестве солнечного календаря, работающего по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь. Он был рассчитан на 365,25 суток в году и состоял из 30 блоков, соответствующих 30 дням месяца, но до наших дней сохранилось лишь 17. Пять каменных столбов в центре обозначают празднование середины зимы, длившееся пять дней, а самый высокий камень в композиции символизирует зимнее солнцестояние и указывает на восход солнца в этот день.

Рис. 3.1. Современное состояние Стоунхенджа

Рис. 3.2. Использование Стоунхенджа для наблюдения за солнцем во время летнего солнцестояния. 2014 г.

Другим доисторическим сооружением для наблюдений за небесными телами является «Макотржаский квадрат». Его обнаружили в Чехословакии в 1961 году. Археологи придерживаются мнения, что возраст обсерватории – 5,5 тысячи лет.

Рис. 3.3. Древнее сооружение «Макотржаский квадрат»

Древние астрономы – строители сооружения использовали при вычислениях и строительстве фиксированную мерную единицу, которую спустя тысячелетия, в XIX веке, назвали мегалитическим ярдом. В сооружении проводились наблюдения за небесными светилами, создавались календари, а также определялись закономерности в движении небесных тел.

В результате долгих исследований ученым удалось определить, что древняя обсерватория была построена в конце каменного века и изначально обладала квадратной формой. По обеим сторонам обсерватории находились ворота, а линии, соединяющие выходы, были по 302 метра в длину, что равно 365 мегалитическим ярдам. Это прямо указывает на продолжительность земного года.

Рис. 3.4. Усеченные пирамиды Америки

Удивительные древние обсерватории найдены и в Южной Америке, на территории Эквадора. В 40 километрах от города Кито, столицы государства, находится археологический комплекс Кочаски. Он состоит из 15 усеченных пирамид разной высоты и размеров. Их возраст варьируется от 2 до 3 тысяч лет.

Рис. 3.5. Археологический комплекс Кочаски, Эквадор

Исследователи полагают, что обширные площадки пирамид могли использоваться для магических обрядов и жертвоприношений, а пологие пандусы, соединенные с верхними площадками девяти пирамид, имели важный астрономический смысл. Все они подходят к площадкам с северо-восточной стороны, что позволяло следить за восходом звезды на конце хвоста Большой Медведицы. Чем же был интересен этот небесный объект для древних индейцев, что они ради него сооружали гигантские пирамиды? Согласно историческим фактам, восход этой звезды Большой Медведицы совпадал с наступлением сезона дождей, что для местного населения было большим праздником.

Одним из наиболее необычных строений является обсерватория Эль-Караколь, расположенная на территории Мексики. Ее построили в 900-х годах нашей эры, за семь веков до открытия Америки Христофором Колумбом, когда цивилизация майя находилась на пике развития. Кроме наблюдения за Солнцем, Луной и звездами и составления календарей с важными небесными событиями, сооружение предназначалось для наблюдения за перемещением Венеры, которая была священной для майя.

Рис. 3.6. Обсерватория Эль-Караколь

Майя называли ее «планетой войны» или сестрой божества Кукулькана. Современные ученые утверждают, что майя с идеальной точностью определили время полного цикла планеты – 584 дня, что подтвердили отметки, обнаруженные в обсерватории Эль-Караколь. В результате работы обсерватории местному населению были известны многие небесные явления, и люди использовали эти знания в повседневной жизни. Это, например, такие явления, как зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, фазы Луны и Венеры, затмения Луны и Солнца. Ученые предполагают, что именно в Эль-Караколе был составлен известный календарь «конца света» с датой окончания в 2012 году.

В комплекс сооружения входит высокая башня с очень маленькими окнами, направленными на определенные объекты звездного неба в определенное время. Обсерватория отлично сохранилась до сегодняшних дней и свидетельствует о высоком уровне знаний и навыков майя. Но все же под воздействием эрозии и других естественных процессов верхняя часть здания разрушилась, поэтому оно стало похоже на постройку с куполом, хотя изначально это было цилиндрическое сооружение.

Современному человеку трудно представить, как жителям древних цивилизаций удавалось возводить такие масштабные и сложные объекты. Однако стремление древних людей к познанию космоса и Вселенной было вполне оправданно: они чувствовали и понимали, что от небесных светил, их расположения и движения, зависит не только изменение погоды, но и жизнь и смерть всего живого. Поэтому они изучали небо и силами многих поколений сооружали гигантские объекты, предназначенные для точных наблюдений за Солнцем, Луной и звездным небом, изучения закономерностей в небесных явлениях и влияния этих явлений на жизненно важные процессы на Земле.

3.3. Как сутки поделили на 24 часа

Вернемся к измерению времени человеком. Мы рассмотрели, что на основе наблюдения естественных процессов, таких как восход и заход солнца и звезд, циклы полнолуния, циклическая смена сезонов, люди стали использовать естественные меры времени: сутки, месяц и год. Но откуда появились часы, минуты и секунды? Кто и как определил длительность этих мер времени, которые не связаны с естественными процессами так явно, как сутки, месяц и год?

Впервые разделение суток на часы (но с разной длиной часа) встречается в Древнем Египте около 2100 года до нашей эры. Для ориентации во времени древнеегипетские жрецы использовали систему счета, основанную на числе 12, – двенадцатеричную. Они разделили на 12 часов и день, и ночь, что дало 24 часа в сутках, но часы были разной продолжительности. В этих сутках 24 часа включали в себя 1 час утренних сумерек, 10 дневных часов, 1 час вечерних сумерек и 12 ночных часов. Ночь для древних египтян начиналась с приходом полной темноты и длилась до первых проблесков рассвета, условно ее делили, на основе наблюдения за звездами, на 12 частей, которые позже и стали соотноситься с 12 часами ночного времени. В помощь к наблюдениям за звездами изобрели водяные часы, посредством которых можно было определить время, когда солнце скрывалось за горизонтом и наступала ночь.

Около 1300 года до нашей эры древние египтяне реформировали суточный счет времени: светлое и темное время суток разделили по 12 частей соответственно, без выделения часов на утренние и вечерние сумерки, в результате чего продолжительность «дневного» и «ночного» часа менялась в зависимости от сезона, то есть в зависимости от того, где Земля находилась на своей орбите вокруг Солнца.

В древнем Вавилоне (XVIII век до нашей эры – II век нашей эры) тоже существовало деление дня от восхода до захода солнца на 12 промежутков – часов. Также и ночь делилась на 12 промежутков – часов. Причем дневной час в середине лета был почти наполовину длиннее, чем зимой. С ночными часами происходило то же самое.

Несмотря на развитие астрономических знаний, древние египтяне и вавилоняне так и не установили постоянную продолжительность одного часа.

Согласно «Истории» Геродота, от вавилонян систему деления суток на 24 часа переняли древние греки, позднее, вероятно от египтян или греков, разделение суток на часы усвоили римляне. В Древнем Риме дневные часы объединялись в четыре равных временных отрезка, также ночные часы объединялись в четыре «стражи» (сроки несения караула), по три часа каждая: две стражи до полуночи и две – после.

Позднее греки установили одинаковую продолжительность часа для дневных и ночных часов вне зависимости от времени года. Впервые ввел постоянную продолжительность одного часа Клавдий Птолемей – древнегреческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Он жил и работал во II веке нашей эры в Александрии Египетской, где и проводил астрономические наблюдения. Птолемею необходимо было использовать фиксированные промежутки времени для теоретических расчетов, и он определил длительность часа, разделив сутки на 24 часа, из которых 12 часов приходились на день и 12 – на ночь, во время осеннего и весеннего равноденствия.

Таким образом, Клавдий Птолемей совершил революцию в измерении времени, установив постоянную продолжительность одного часа. Несмотря на научную обоснованность данного нововведения, простые люди продолжали еще много веков пользоваться часом с изменяющейся продолжительностью. Для большинства людей один час стал постоянным только с широким применением механических часов на закате эпохи Средневековья, приблизительно в XIV веке.