Полная версия:

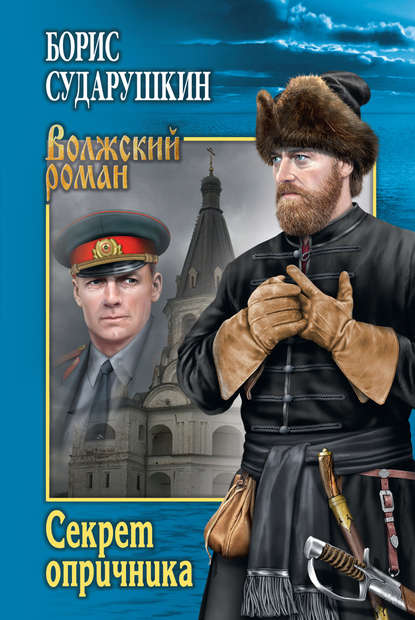

Секрет опричника; Преступление в слободе

– Может, нам приехать на вокзал? Опознаем его, когда он будет возвращаться в Москву.

– Нет, его надо брать на месте преступления, иначе выкрутится.

Я спросил Марка, не узнавал ли он у Сверчкова, был ли тот вчера ночью в кремле.

Сверчков вечером срезал замок с двери, а в церковь пытался проникнуть сам чернобородый. Человек он хитрый и очень осторожный. Может, специально подсунул нам сегодня Сверчкова, чтобы убедиться, нет ли слежки. Не исключено, что здесь у него есть еще один сообщник, а сам он уже в Москве…

Марк поблагодарил нас за помощь, пообещал как-нибудь приехать в Ярославль, и мы простились. Только по дороге на вокзал я почувствовал, как устал за эти дни.

Из Александрова мы с краеведом выехали первой электричкой. Справа от железной дороги, на высоком зеленом холме, белели стены кремля, где произошли события странные, необъяснимые и участниками которых мы случайно стали. Выше, освещенные чистым утренним светом, тянулись в голубое небо шатры и главки церквей. Внизу, у подошвы холма, причудливо извивалась речка Серая.

Кремль уплывал назад, а мне казалось – из шестнадцатого века я возвращаюсь в двадцатый. Уходило назад то далекое, жестокое время, когда здесь, в Александровой слободе, жил и вершил свой суд над людьми Иван Грозный, а жизнь так же сурово и жестоко казнила его самого.

В русской истории это была, пожалуй, одна из самых загадочных личностей. К одной тайне Грозного – убийству царевича Ивана – я как бы прикоснулся здесь. История с чернобородым и это таинственное убийство стали в моем сознании звеньями одной цепи.

Я сам не мог объяснить, какая между ними связь, но почему-то был уверен, что она существует и у истории с золотым кольцом будет продолжение, что случай в бывшей Александровой слободе только начало моего путешествия в прошлое.

И еще об одном происшествии, которым закончился этот длинный и трудный день…

Александровская электричка делает остановку в Ростове Великом. Как и Пташников, я дремал всю дорогу, но тут открыл глаза, словно меня толкнули. Мимо окон нашего вагона проходили сошедшие с электрички пассажиры. И вдруг среди них я увидел мужчину в бежевом костюме. Это был, несомненно, Окладин!

Но как он очутился здесь?! Ведь он должен был уехать еще вчера! Почему вышел в Ростове, когда живет в Ярославле и так торопился в свой институт? Зачем следом за мной выходил ночью из александровской гостиницы? Почему так внимательно вглядывался в его лицо Марк, в чем он подозревает Окладина?

Ни на один из этих вопросов я не мог дать вразумительного ответа. Хотел разбудить Пташникова – и передумал. Я как предчувствовал, что впереди меня ждут новые, не менее странные и запутанные события, и торопить их не надо.

Часть вторая. Запутанная история

Однажды я начертил карту острова; она была старательно и (на мой взгляд) красиво раскрашена; изгибы ее необычайно увлекли мое воображение; здесь были бухточки, которые меня пленяли, как сонеты. И с бездумностью обреченного я нарек свое творение «Островом Сокровищ». Я слышал, бывают люди, для которых карты ничего не значат, но не могу себе этого представить! Имена, очертания лесов, направление дорог и рек, доисторические следы человека, и ныне четко различимые в горах и долах, мельницы и развалины, водоемы и переправы, какой-нибудь «Стоячий валун» или «Кольцо друид» посреди вересковой пустоши – вот неисчерпаемый кладезь для всякого, у кого есть глаза и хоть на грош воображения. Кто не помнит, как ребенком зарывался лицом в траву, вглядывался в дебри этого крохотного леса и видел, как они наполняются волшебными полчищами! То же примерно произошло со мной, когда я уронил задумчивый взгляд на карту своего «Острова Сокровищ» и средь придуманных лесов зашевелились герои моей будущей книги. Они сновали туда и сюда, сражались и искали сокровища на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги… Даже когда карта не составляет всей фабулы, она всегда сумеет дать богатую пищу уму.

Роберт Льюис Стивенсон. Остров Сокровищ

Глава первая. Загадка Соломонии

С оживленной улицы в центре города я свернул в узкий переулок, разыскал нужный дом. Он стоял в глубине двора, зажатый двумя девятиэтажными коробками, одинаковыми, как близнецы.

Дом был каменный, с побитой штукатуркой, с тесовым крыльцом сбоку и тремя окнами по фасаду. Рядом с современными высотными зданиями он выглядел жалко, неказисто, словно заблудился здесь.

О встрече я предварительно договорился с Пташниковым по телефону. На мой звонок он тут же открыл дверь, из полутемной прихожей проводил в комнату, неожиданно большую и светлую, с высоким потолком.

Кроме стола у окна и трех приставленных к нему старомодных гнутых стульев здесь ничего не было – только огромное количество книг в самодельных шкафах вдоль стен.

Разномастные, в твердых переплетах с тиснением и растрепанные, словно капустные листья, с пожелтевшими от времени страницами, они стояли рядами, лежали стопками на полках в простенках между окон.

Книжные шкафы громоздились и во второй, маленькой комнате. Кроме них я разглядел там металлическую кровать довоенного образца, массивный письменный стол и старую пишущую машинку «Ундервуд».

С потолка в обеих комнатах сиротливо свисали лампочки без абажуров.

Из прихожей еще одна дверь вела на кухню. Газовая плита и кухонный столик словно бы выталкивали друг друга, так тесно им было там. Холодильнику не нашлось места на кухне, и он стоял в прихожей, сверху высилась стопка старых журналов, аккуратно перевязанных бечевкой, здесь же притулился телефон давно устаревшей конструкции.

Не трудно было догадаться, что Пташников живет один, – женских рук здесь не чувствовалось совершенно. Расспрашивать, почему так получилось, я не стал, но про себя подумал, что современный гарнитур или богатые ковры на стенах здесь были бы просто неуместны – тут властвовали книги, все остальное было незначительным приложением к ним.

– Этот дом мне еще от деда достался, – сказал Пташников, заметив, с каким интересом я рассматриваю его квартиру. – Несколько раз меня вызывали в горсовет, предлагали взамен однокомнатную квартиру со всеми удобствами. А зачем, спрашивается, мне удобства, если негде будет разместить книги?

Решение краеведа показалось мне резонным.

– Вы тут поройтесь на полках, может, что-нибудь интересное для себя найдете, – подчеркнуто скромно предложил хозяин. – А я пойду самовар поставлю.

– Самовар? – удивился я. – Электрический?

– Нет, почему же, настоящий. Я не любитель подделок и муляжей, – без рисовки сказал Пташников и ушел на кухню.

С восхищением глядел я на книжные полки. Много видел домашних библиотек, но такую огромную – впервые. Однако не это составляло ее главную ценность. Достаточно было наобум вынуть с полок несколько книг, чтобы убедиться – библиотека у Пташникова не просто большая, но уникальная, а сам он – заядлый, настоящий книжник.

В основном здесь были книги по истории, краеведению, русской культуре. Книги девятнадцатого и даже восемнадцатого веков, с экслибрисами самых неожиданных владельцев. Так, мне попалась на глаза книга о фортификации из библиотеки Алексея Андреевича Аракчеева – военного министра при Александре Первом, ставшего затем фактическим правителем Российской империи.

Книгу украшал затейливый экслибрис с хвастливым и заискивающим девизом: «Без лести предан», в свое время переделанный Пушкиным на «Бес лести предан».

Как ни старался, я не нашел на полках ни одной художественной книги. Сначала это озадачило меня, но, рассудив, я пришел к выводу, что беллетристика в библиотеке Пташникова выглядела бы примерно так же, как современная модная мебель в его холостяцкой квартире.

Когда хозяин, прижимая к себе два граненых стакана и глубокую тарелку с конфетами, появился в комнате, я высказал ему свое восхищение его уникальной библиотекой.

Он отнесся к моим восторгам спокойно, как к должному:

– С семнадцати лет собираю, с первой получки. Только четыре года выпали – когда на фронте был. Правда, кое-что от родителей осталось, они тоже книголюбами были. Собственно, из-за книг у меня и семьи не получилось…

Так я и не узнал, почему Пташников остался одиноким, – не договорив, он опять вышел из комнаты и принес с кухни большой медный самовар, водрузил его посреди стола, и в комнате стало как бы еще светлее, праздничнее.

Сверху, на конфорку, краевед поставил фарфоровый чайник с заваркой. От самовара исходило тепло, по комнате разносился густой запах индийского чая.

Потом мы пили черный, как деготь, чай с засохшими конфетами, вспоминали необычные обстоятельства нашего знакомства, странного чернобородого попутчика и его загадочные поступки, некоторым из которых мы так и не нашли объяснения.

Я спросил краеведа, виделся ли он после возвращения из Александрова с Окладиным.

– Хотел встретиться, но никак не получается. Что ни звоню, не могу застать дома, все в разъездах, – посетовал Пташников. – Никогда не думал, что институтскому преподавателю отечественной истории приходится так много ездить.

Я тоже удивился этому, но предпочел промолчать.

– А вы не узнавали у вашего приятеля Марка Викторовича о чернобородом? – поинтересовался Пташников. – Может, он опять где-нибудь объявился?

– Марк, видимо, в командировке, тоже никак не могу дозвониться, – ответил я краеведу, а сам подумал: не по одному ли и тому же делу отсутствуют Марк и Окладин? Не связаны ли их поездки с тем, что произошло в Александрове?

Сколько ни ломал голову, я так и не мог объяснить себе странного поведения Окладина в гостинице, его неожиданного появления в Ростове, а непонятные разъезды историка еще больше усилили мои подозрения.

Опять вспомнилась наша встреча в пригородной московской электричке, положившая начало событиям, происшедшим потом в Александрове. Как получилось, что Окладин и чернобородый оказались в одном вагоне, на соседних местах?

Мучительно выискивал я в памяти детали, которые помогли бы ответить на этот вопрос.

Как все было? Я первым занял место у вагонного окна и сразу уткнулся в журнал. Следом напротив меня сел чернобородый, повесил на крючок над головой свою яркую импортную сумку.

Потом место рядом с ним занял Пташников – я на секунду опять оторвал взгляд от журнала, обратив внимание на старенький портфель краеведа с обмотанной изолентой ручкой, который он поставил себе на колени.

Окладин подсел к нам в последнюю минуту, перед самым отходом электрички. Наши места находились примерно в середине вагона. Я смутно помнил, свободные места были ближе к дверям, но Окладин почему-то прошел мимо и устроился рядом с нами. Почему он выбрал именно это место?

Пташникова, рукопись которого Окладин когда-то рецензировал, до этой встречи он не знал в лицо, тем более – меня. Значит, можно предположить, что историк подсел именно к чернобородому? Но насколько обоснован такой вывод? Не притянул ли я его к своим подозрениям искусственно, как говорится – за уши?

Зачитавшись тогда журнальной статьей об основании Москвы, написанной, как оказалось, Пташниковым, я не слышал, с чего начался разговор об убийстве царевича Ивана, и сейчас спросил об этом краеведа.

Он посмотрел на меня озадаченно:

– Что это вы вдруг вспомнили?

Мне не пришло на ум ничего иного, как сказать краеведу, что меня по-прежнему интересует нераскрытое преступление четырехвековой давности. И я не лукавил – так оно и было в действительности, хотя сейчас меня больше интересовала другая загадка.

– Да, тут есть над чем поломать голову, – согласился со мной Пташников. – Зря Михаил Николаевич так категорично заявляет, что никакого заговора не было и быть не могло. Почему бы такое не предположить? Ведь никто из историков не оспаривает тот факт, что безвольный, болезненный царевич Алексей состоял в заговоре против своего отца – Петра Первого! Разница, может, только в том и состоит, что следственное дело Алексея сохранилось, а в случае с царевичем Иваном его вовсе не было.

– А может, оно просто не уцелело или где-нибудь затерялось?

– Вряд ли такое следственное дело существовало. Наверное, на этот раз Грозный обошелся без дьяков и палачей – узнав, что сын замешан в заговоре, сам осудил его, сам и казнил. А впрочем, все возможно, полностью царский архив не сохранился. Не исключено, что наиболее важные документы хранились в той самой библиотеке Ивана Грозного, споры о местонахождении которой идут вот уже четыреста лет. По одной из версий Грозный перевез ее в Александрову слободу, где она и осталась после смерти царевича Ивана.

Я вернул Пташникова к разговору, происшедшему в электричке, спросил, с чего он начался.

– Окладин поинтересовался у чернобородого, когда приедем в Александров, но тот не смог ответить. Вот тогда я в шутку и сказал, что на месте преступления будем через два часа. Когда чернобородый не понял, о каком преступлении речь, я ему напомнил об убийстве в Александровой слободе царевича Ивана. Ну а дальше вы, наверное, все сами помните – чернобородый заявил, что в слободе произошло не случайное убийство, а умышленное преступление…

Если краевед ничего не перепутал, то Окладин первым начал разговор с чернобородым. Однако сомнительно, что историк не знал, сколько времени электричка идет от Москвы до Александрова – ведь месяц назад он уже ехал этой дорогой, только в обратном направлении. Значит, он обратился к чернобородому с какой-то другой целью.

Чем бы закончился их разговор, если бы в него случайно не вмешался общительный краевед? Почему, когда чернобородый внезапно ушел, Окладин так настойчиво пытался убедить нас, что сообщение о заговоре, в результате которого погиб царевич Иван, не стоит воспринимать всерьез? Почему так резко перевел разговор на историю Соломонии Сабуровой, о которой чернобородый даже не обмолвился?

Тогда их спор прервался, только начавшись, и сейчас я легко вернул к нему краеведа – он тут же с удовольствием углубился в историю, о которой мог говорить часами:

– Соломония Юрьевна Сабурова – первая жена Василия Третьего. Великий князь выбрал ее из пятисот претенденток, свезенных в Москву со всего государства, перед показом великому князю их тщательно осматривали ближние бояре и всевозможные «мамки». Однако эта проверка не оправдала себя – шли годы, а Соломония так и не подарила Василию Третьему наследника, что, естественно, вызывало его неудовольствие. Вот как писал об этом летописец, конечно, явно смягчив ситуацию…

В дальнейшем меня постоянно удивляло, с какой легкостью Пташников ориентировался в своем огромном книжном собрании. В первый же раз быстрота поиска нужного ему источника просто поразила меня – вроде бы даже не глядя на полки, краевед протянул руку и снял именно ту книгу, которая ему требовалась, столь же быстро нашел нужную страницу и нараспев зачитал:

– «Того же лета поехал князь великий, царь всея Руси, в объезд и возревши на небо и видев птиче на древе, и сотвори плач и рыдание велико в себе глаголюще: любе мне, кому уподобихся аз? Не уподобихся ни ко птицам небесным, яко птицы небесны плодовиты суть, ни зверем земным, яко звери земные плодовиты суть, ни уподобихся никому же. И приехал князь великий тоя осени из объезда к Москве и начата думати со своими бояры о своей великой княгине Соломонии, что не плодна быть, и нача с плачем говорить к боярам: кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и делах? Братьям ли дам, ино братья своих уделов не умеют устраивать!»

Пташников перевел дух, закрыл книгу и сменил возвышенный тон на будничный:

– В этой ситуации Василий Третий, будущий отец Ивана Грозного, задумал неслыханное – развестись с Соломонией и жениться вторично. В те времена такого на Руси еще не случалось – это было открытым нарушением всех церковных законов. Против развода выступили бояре, боявшиеся усиления великокняжеской власти, братья Василия, которые мечтали после его смерти захватить московский престол. Но на помощь Василию Третьему пришел митрополит Даниил, отыскавший в Библии фразу, оправдывающую развод: «Неплодную смоковницу посекають и измещуть из винограда». Оставалось дело за небольшим – доказать, что в отсутствии наследника виновата именно Соломония Сабурова.

Пташников опять развернулся вместе со стулом к книжным полкам и достал следующую книгу, моментально нашел нужное место:

– «Сказка Юрья Малого, и Стефаниды резанки, и Ивана Юрьева сына Сабурова, и иных про немочь великие княгини Соломониды» – так был назван документ, родившийся в великокняжеской канцелярии в результате проведенного розыска о «неплодстве» великой княгини. В этой «сказке» Соломония обвинялась не столько в бесплодии, сколько в ворожбе и колдовстве – рязанская женка Стефанида призналась, что давала ей «наговорную воду», чтобы ею обрызгать себя и платье великого князя. Проводившие расследование дьяки повернули дело так, будто Соломония таким способом хотела наложить на князя порчу, хотя у той на уме было совсем другое – вызвать любовь мужа. Не пожалел родную сестру и брат Соломонии – Иван Сабуров, сделавший такое вот заявление…

Пташников снова уткнулся в книгу:

– «Говорила мне великая княгиня: есть дей женка, Стефанидою зовут, резанка, а ныне на Москве, и ты ее добуди да ко мне пришли, и яз Стефаниды допытался, да к себе есми ее во двор позвал, а послал есми ее на двор к великой княгине с своею женкою с Настею, а та Стефанида воду наговаривала и смачивала ею великою княгиню. Сказывала мне потом женка Стефанида, что у великой княгини детям не быти».

Захлопнув книгу, Пташников с горечью повторил:

– «У великой княгини детям не быти»… Эти слова решили судьбу несчастной Соломонии, и 29 ноября 1525 года в Рождественском монастыре Москвы митрополит Даниил насильственно постриг ее в монахини. А вскоре, 21 января 1526 года, Василий Третий женился на Елене Глинской, будущей матери Ивана Грозного. И можно бы эту историю больше не ворошить, если бы не одно странное обстоятельство, обнаруженное спустя четыре столетия…

Я слушал Пташникова, чуть ли не затаив дыхание, – он излагал еще одну детективную историю, происшедшую раньше, чем преступление в Александровой слободе, но тесно связанную с ним. Конечно, кое-что я знал об этом событии, но в изложении краеведа оно выглядело более таинственней и занимательней, чем в учебнике истории.

– Соломонию Сабурову под монашеским именем старицы Софьи сослали в суздальский Покровский монастырь, там же позднее она была и похоронена. А в 1934 году в подклете Покровского собора производили ремонтные работы и вдруг между погребениями старицы Александры и старицы Софьи, то есть Соломонии Сабуровой, нашли каменное надгробие, под ним – небольшую деревянную колоду, обмазанную внутри известью.

– Еще одно захоронение?

– Да, только не совсем обычное – в колоде лежала кукла в шелковой рубашке, спеленутая свивальником, богато расшитым жемчугом. Чтобы ответить на вопрос, зачем было с такими почестями хоронить куклу, надо опять вернуться во времена Василия Третьего. Дело в том, что уже после его второй женитьбы до Москвы дошли слухи, будто Соломония Сабурова родила в Покровском монастыре сына, названного Георгием. Василий Третий был так напуган этими слухами, что срочно отправил в Суздаль двух дьяков с наказом выяснить, насколько эти слухи соответствуют действительности.

– Не понимаю, чего он испугался? – продолжал я разыгрывать из себя непонятливого слушателя, что, как я заметил, еще больше разжигало красноречие краеведа.

– Появление сына у Соломонии ставило под сомнение законность и необходимость его второго брака. Больше того – по всем существующим тогда церковным нормам Василий Третий становился преступником.

– Что же выяснили эти дьяки?

– А ничего не выяснили, Соломония не показала дьякам своего ребенка, мотивируя это, скорее всего, тем, что они не достойны такой чести – видеть сына великой княгини, который вскоре может сам сесть на московский престол и отомстить за обиды матери.

– Как же поступил Василий Третий?

– Тут же отправил в Суздаль более представительную делегацию из духовенства и ближайших бояр, которую правильнее будет назвать не делегацией, не посольством, а следственной комиссией. Впрочем, главной ее задачей, вероятней всего, было не столько расследовать это дело, сколько его замять.

– Каким образом? Если ребенок у Соломонии родился, тут уж ничего не изменишь, – все больше увлекала меня эта запутанная история.

Прежде чем ответить, Пташников выдержал многозначительную паузу.

– У тех, кого Василий Третий послал в Суздаль, был только один способ замять скандальное дело – убить ребенка. Сохранившиеся сведения о Соломонии Сабуровой говорят о ней как об энергичной, умной женщине. Видимо, она прекрасно поняла, что грозит ее сыну, и ловко инсценировала его смерть, захоронив вместо сына тряпичную куклу. Ребенка в живых нет, значит, можно считать, его вовсе не было. Следственная комиссия возвращается в Москву, сообщает Василию Третьему о смерти ребенка – и Соломонию Сабурову оставляют в покое. А между тем, если верить легенде, которая кажется мне весьма убедительной, ее сын воспитывается у верных ей людей, недовольных разводом великого князя. Возможно, в дальнейшем предполагалось использовать сына Соломонии в борьбе за власть, как законного наследника московского престола.

– Почему же тогда не использовали?

– Это можно по-разному объяснить. Не исключено, что свою роль тут сыграло поспешное венчание Грозного на царство, который знал о существовании старшего брата, имевшего на царский трон законные права. Грозный успел опередить события, которые могли бы лишить его власти, выбил почву из-под ног тех, кто решил разыграть эту карту.

На мой взгляд, предположение Пташникова не было подкреплено серьезными доводами. Да и у самого краеведа на этот счет оставались сомнения, которые он тут же осторожно высказал:

– К сожалению, не сохранилось никаких документов, подтверждающих, что у Соломонии Сабуровой действительно родился в Суздале ребенок. Известно только, что за распространение слухов о рождении у нее сына были биты кнутом жена казначея Юрия Малого и жена постельничего Якова Мансурова. До нас не дошло даже сообщение о ложности этих слухов, которое наверняка появилось на свет после возвращения из Суздаля следственной комиссии.

– Нет документов – это еще не доказательство. Почему нельзя поверить легенде – устному свидетельству, которое донесла до нас народная память?

– Я тоже так считаю, – согласился со мной Пташников. – Но выяснилось, что каменное надгробие над фиктивным захоронением сооружено не в шестнадцатом веке, а гораздо позднее. На этом основании сделали вывод, что мистификация с захоронением была осуществлена уже после смерти Соломонии Сабуровой.

– Кому могла потребоваться эта странная мистификация? Она имела смысл только в свое время, при жизни Василия Третьего и Соломонии.

– В 1650 году с целью привлечения в Покровский монастырь верующих патриарх Иосиф причислил Соломонию Сабурову к лику святых. Тогда же церковники могли вспомнить легенду о ребенке ссыльной княгини – и установили надгробие над его фиктивной могилой, которая, якобы, как и могила Соломонии, тоже могла творить чудеса, а следовательно, приносить доход в монастырскую казну.

В таком случае церковники ограничились бы установкой надгробия, а делать колоду и куклу – только лишние, ничем не оправданные хлопоты. Все равно никто из верующих не стал бы разрывать могилу и, таким образом, осквернять ее.

– Серьезный довод против версии с поздней мистификацией, – поддержал меня Пташников. – Однако ее сторонники по-прежнему доказывают, что никакого сына у Соломонии Сабуровой не было, а мистификацию с захоронением она осуществила, чтобы досадить Василию Третьему и Елене Глинской, вызвать слухи, которые могли бы им повредить.

– Конечно, отчаяние и неутихающая обида могли толкнуть Соломонию Сабурову на самый коварный поступок, в том числе и на фиктивные похороны несуществующего сына, – осторожно заметил я.

– Этот поступок мог стоить ей жизни!

– Возможно, безысходность положения, в котором она оказалась, была для нее страшнее, чем смерть…

– Ребенок у Соломонии Сабуровой был, это бесспорно! – не дослушав меня, заявил Пташников. – Если бы у нее не было сына, не было бы и ложного захоронения – оно потребовалось ей только для того, чтобы спасти сына. И следственная комиссия точно выяснила, что ребенок был, в противном случае вскрыли бы фальшивое захоронение и разоблачили бы Соломонию. Но этого не сделали, значит, поверили в его смерть. Видимо, Соломония Юрьевна Сабурова действительно была умной, находчивой и мужественной женщиной, потому ей и удалось обмануть следственную комиссию.

На этот раз я нашел доводы краеведа убедительными.

Пташников опять раскрыл одну из лежащих на столе книг.

– Поздние летописи утверждали, что Соломония Сабурова сама захотела в монастырь, вот что сказано в одной из них: «Боголюбивая великая княгиня инока Софья начат молити государя, да повелит ей отбити в обитель Пречистыя Владычица Богородица честного ее Покрова в богоспасаемый город Суздаль». Здесь что ни слово – то ложь, вот и доверяй после этого летописям.