Полная версия:

Дети Галактики

Между прочим, о тахионной физике – точнее о тахионном приводе кораблей, неважно, рейдеров или буксиров. Ходили когда-то по земным рекам, в том числе и по нашим Волге, Енисею, каналам Мариинской водной системы, необычные буксирные суда, называемые кабестанами или туерами. Пришедшие на смену бурлакам и конским упряжкам, волокущим баржи и лодки с грузами, они приводились в действие паровой машиной, которая, вместо того, чтобы вращать винт или гребные колёса, перематывала но большом барабане трос или цепь, проложенную вдоль реки.

Система эта, громоздкая, намертво привязывающая судно к упомянутой цепи, имела, тем не менее, и преимущества – прежде всего, простоту и надёжность в эксплуатации. Потому и ходили кабестаны по рекам до начала двадцатого века, да и сейчас попадаются кое-где.

К чему это я, спросите? А к тому, что нынешний наш способ передвижения при помощи тахионных торпед чрезвычайно напоминает эти вот туеры-кабестаны. Или, если хотите, знаменитого барона Мюнхгаузена, вытащившего себя из трясины вместе с лошадью за косицу парика… В любом случае, средство передвижения наших тахионных планетолётов находится, как и у буксиров-кабестанов, снаружи, а не внутри корабля, и выход их этого технологического тупика обещали те самые «сверэкзотические» элементы, за которыми мы летим сейчас к астероиду 33 Полигимния…»

****В наушниках зашипело.

– Вышка – Крабу Первому, как слышите?

– Вышка, слышу вас хорошо. – отозвался я.

– Краб Первый, сколько вам ещё возиться?

– Вышка, я Краб Первый, уже закончил, осталось задраить тут всё, и готово.

– Вышка – Крабу Первому. Возвращайтесь скорее. Ремонтники закончили, собираются отбыть через «батут». Старт к Полигимнии через час, так что поторопитесь!

– Принято, Вышка, отбой!

Я щёлкнул крышкой сервисного лючка, проверил, крепко ли держится фиксирующий винт. Всё было в порядке. Тогда я оттолкнулся и, перебирая страховочный линь, поплыл к шлюзу, по контуру которого весело перемигивались зелёные огоньки. Полёт продолжался.

Конец первой части

Часть вторая

Следы на песке

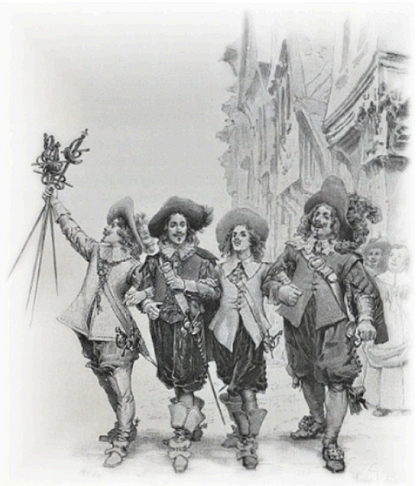

IРисунок был хорош. Чёрно-белый, на кремовой бумаге, выполненный то ли карандашом, то ли углём – Дима слабо разбирался в таких тонкостях, – он был вставлен в паспарту в обрамлении узкой чёрной рамки.

– Это Шарль прислал, месяца за три до вашего полёта в Пояс Астероидов. – объяснил Крапивин. – Раньше он висел у нас в капитанской, а когда стали собираться сюда – решили подарить вам. Пусть будет здесь, верно?

Окружавшие Командора крапивинцы – трое ребят и две девчонки, все в оранжевых рубашках и с чёрными беретами, засунутыми под узкие погончики, – закивали – верно, мол, пусть. Ещё трое, в разноцветных комбинезонах с и эмблемами «юниорской» программы рассматривали подарок с некоторым недоумением.

– А почему именно «Три мушкетёра»? – спросил один из них, высокий, лет шестнадцати, парень с нашивками третьего курса. – Нет, мы знаем, конечно, что Шарль был потомком какого-то там графского рода – но почему именно Дюма?

– Ну, род д'Иври никогда не был графским. – добродушно заметил Командор. – Хотя кто-то из предков Шарля состоял был лейтенантом мушкетёров в гвардейской роте Людовика Тринадцатого. Когда ваши друзья – тут он улыбнулся Диме, – впервые побывали у нас, то видели наши фильмы, в том числе и «Три мушкетёра», старый, ещё шестьдесят шестого года. Шарль тогда фехтовал с ребятами. А когда «юниоры» через год, или полтора снова посетили «Каравеллу», то передал с ними подарок две настоящие мушкетёрские шпаги. Настоящие, между прочим, из оружейной родового замка, такие носили королевские мушкетёры…

– Они у нас в капитанской – подтвердил каравелловец. – В пирамиде стоят, возле флага. Острющие!..

Дима склонился к рисунку. Художник изобразил знаменитую четвёрку на парижской улице – Портос, огромный, с массивной пряжкой на перевязи, в шляпе с длинным пером и панталонах, украшенных легкомысленными бантами, – Арамис, держащий под руки его и идущего слева Атоса, сам граф де Ля Фер, на узком аристократическом лице которого застыло недовольное выражение. Крайним слева шёл юный д'Артаньян, и на ходу приветствовал парижан, размахивая над головой букетом трофейных шпаг.

Это работа известного французского художника-иллюстратора Мориса Лелуара. – пояснил Крапивин. – В самом конце девятнадцатого века в Париже выпустили юбилейное, к пятидесятилетию выхода романа в свет, издание «Трёх мушкетёров», так он его иллюстрировал. Этот рисунок был один сделан для того издания. Оригинал, не копия – Лелуар подарил его прадеду Шарля, с которым был близко знаком, в 1914-м году. Потом о рисунке забыли – неудивительно, если вспомнить, что творилось тогда в Европе! – и он пылился в библиотеке замка д'Иври, пока Шарль его не разыскал и не послал нам.

– Шарль никогда не был здесь, на станции. – негромко произнёс Дима. – «Артек-Орбиту» открыли незадолго до того полёта, я как раз собирался сюда, когда его встретил…

– Уверен, ему бы здесь понравилось. – Командор осторожно тронул собеседника за плечо. – А сейчас, может, устроите нам экскурсию? Знали бы вы, как мы обрадовались, когда получили приглашение посетить станцию, как ждали, как готовились к визиту!

– Да, разумеется, Владислав Петрович. – Дима мотнул головой, словно стряхивая воспоминания. – Только, может, обойдёмся без общей экскурсии? Наши «юниоры» сейчас разберут каравелловцев, поводят их по станции по станции, во все уголки заглянут, покажут всё, что тут есть интересного… Потом обед, а после – соберёмся в аудитории и поговорим, обстоятельно, никуда не торопясь. Подходит вам такая программа?

– Конечно! – писатель широко улыбнулся. – А пока они тут осматриваются, мы с вами побеседуем. Очень меня интересует, как наши выпускники? Сколько их тут у вас – пятеро, шестеро?

– Семеро. – Дима улыбнулся. – Ещё девять человек учатся в разных ВУЗах на космических специальностях, а трое уже работают во Внеземелье. Пойдёмте в вожатскую, я всё вам расскажу.

И шагнул в сторону, пропуская гостя в проём люка.

****– А как остальные ваши мушкетёры? – спросил Крапивин.

– Почему мушкетёры? – удивился Дима. Они с Командором устроились в одной из четырёх кают-компаний станции. – Их же четверо было, а мы тогда приехали… постойте… да, ввосьмером!

По случаю середины учебного дня в «вожатской» (так здесь прозвали малую кают-компанию, предназначенную для педагогического состава) было пусто, только в дальнем углу Светлана, куратор младшей «юниорской» группы корпела над графиками мероприятий. Диме же, как и его подопечным из учебной группы «4-А», предоставили по случаю визита каравелловцев однодневный выходной.

– Дело не в количестве. – писатель улыбнулся. – И даже не в фехтовании, хотя ваш Шарль вместе с Алексеем изрядно нас тогда впечатлили. Мы ведь до тех пор занимались исключительно со спортивными шпагами и рапирами, а после того вашего визита заказали макеты старинных шпаг и палашей их стеклотекстолита – тяжёлые, не такие гибкие, с совсем другой динамикой. Считайте, заново пришлось учиться!

Дима кивнул. Пристрастие Алексея Монахова, как и погибшего Шарля к фехтованию было общеизвестно – недаром именно Лёшка основал «сайберфайтинг», новый вид спорта, весьма популярный во Внеземелье. Кстати, сделал он заметку, надо будет сводить гостей в тренировочный зал и дать возможность вволю покувыркаться в невесомости и помахать светящимися пластиковыми палками…

– Понимаете… – продолжал гость, – когда вы во второй раз приехали к нам в Свердловск, а потом наши ребята поступили в «юниорскую программу Проекта – кто-то пошутил, что многие мечтают попасть туда, как д'Артаньян мечтал поступить в королевские мушкетёры. Ну и пошло – даже рекомендательные письма писали, шуточные, как отец гасконца написал де Тревилю.

– А потом письмо забрал у гасконца граф Рошфор. – Дима кивнул. – Я имел дело кое с кем из каравелловцев – например, с Серёжкой Лестевым. Он был с нами на «Заре» в Поясе Астероидов, а после около полугода занимался здесь, на «Звёздном». Это был первый набор на станцию, и я тогда только-только приступил к своим обязанностям…

«Звёздным» или «дружиной «Звёздная» прозвали станцию «Артек-Орбита», официально считавшейся одним из подразделений главного пионерского лагеря страны.

– Между прочим, Серёжа, когда писал о ваших приключениях в Поясе, благодарил за камушек, который я ему – дал. – сказал Командор. – Уверяет, что он приносит удачу, и только из-за него он не сплоховал в стычке с японцами.

Дима пожал плечами.

– Мне он об этом не рассказывал – ни тогда, на «Заре», ни здесь, на «Звёздном». А что за камешек?

– Сувенир от Алексея Монахова. Он тогда подарил мне два камешка – один он отколол от каменной глыбы на поверхности Луны, а другой он выковырял из щели в панцире подстреленного олгой-хорхоя. Говорил – раз сами электрические червяки явились из другой звёздной системы, то и камешек оттуда. Кусочек Луны я сохранил, а этот, «звёздный» отдал Серёжке, когда тот уезжал в Москву, в юниорский Центр Подготовки. Сказал – пусть камешек всё время напоминает ему о звёздах, и тогда он и сам наверняка туда попадёт.

– Понятно. – Дима кивнул. – Между прочим, с этими камешками связана забавная история. Когда туши олгой-хорхоев изучали на лунной базе «Ловелл», между кольцами их панцирей наковыряли множество таких образцов. Рассортировали, разложили в несколько пакетов и отправили на Землю, для изучения. Там один вскрыли пакет, взяли на пробу несколько образцов. Изучили – и написали в заключении, что это обыкновенные образчики лунных пород и реголита, ничем не примечательные и никакого интереса не представляющие…

– Но как же так? – удивился писатель. – Они даже на вид разные – лунный камешек серый, зернистый, с острыми краями, а этот – бурый, пористый, округлый, словно обкатанный в прибое.

– Видимо, вскрытый пакет содержал по большей части лунные образцы. Олгой-хорхои проползли по лунной поверхности больше километра, нахватались по дороге всякого мусора – реголита, каменного крошева… Ну, а те, кто проводил анализ, не разобрались, решили, что и в остальных то же самое. В итоге образцы попросту выкинули – реголита на Земле полным-полно, его даже в сувенирных магазинах продают в прозрачных таких коробочках, с надписью «Привет с Луны». А когда опомнились, стали искать – ничего найти не с могли. А Алексей, значит, сохранил образец?

– Полагаю, он до сих пор у Серёжи. – сказал Крапивин. – Надо будет ему написать, пусть побережёт.

– Да, лучше так и сделать. – согласился Дима. – Я тоже черкну ему пару строк. Лестев сейчас на марсианской базе «Большой Сырт» – там есть химическая лаборатория, пусть проведут анализы. Может, и правда, выяснится что-нибудь интересное?

****– Использовать «батуты» для поисков «звёздных обручей» предложил астрофизик Валерий Леднёв. Он же первым опробовал этот метод на практике…

Дима подошёл к матовой стеклянной доске, на которой при помощи подвешенного под потолком диапроектора картинка, изображающая фрагмент Пояса астероидов.

– Суть метода заключается в том, что в «батутах» генерируются колебания тахионного поля. И если они совпадут с частотами колебаний скрытого «обруча» – возникает своего рода резонанс, порождаемый явлением, которое Леднёв назвал «теневой червоточиной». Засечь её крайне сложно, и то, что сделать это удалось чуть ли не с первой попытки, нельзя объяснить ничем, кроме немыслимого везения. Так или иначе, взяв засечки из разных точек, можно, используя триангуляцию, получить координаты искомого объекта.

Он провёл жировым карандашом по стеклянной доске три линии, пересекающиеся в одной точке.

– Эти пеленги были взяты Леднёвым и его сотрудниками с борта «Зари»; для этого они использовали особым образом перенастроенный «батут» планетолёта. Результатом стало получение координат в одной из областей Пояса Астероидов, называемой «Семейство Хильды». Дальнейшее, полагаю, вам хорошо известно.

Аудитория, состоящая примерно поровну из каравелловцев и «юниоров» согласно загомонила – «да, мол, известно, а как же!..» Крапивин – он сидел за столиком рядом с Димой, – нахмурился и постучал карандашом по стоящему перед ним стакану с водой.

– Кое-кто, однако, полагает, что дело тут не в везении, а громадных размерах «обруча». -продолжил Дима, дождавшись, когда шум стихнет. – Во всяком случае, в течение последних нескольких лет было предпринято множество попыток засечь местоположения других «звёздных обручей» пользуясь методом Леднёва, но они раз за разом не давали результатов. Это могло означать, что либо подобных объектов в Солнечной системе больше нет, либо те, кто предполагал наличие связи между размерами «обруча» и мощностью генерируемых им колебаний тахионного поля правы, и исследователи просто не в состоянии их засечь. Леднёв, так же придерживавшейся этой гипотезы, не оставлял надежды – и вот, несколько месяцев назад были получены первые результаты. Пеленг, взятый с «Зари» (планетолёт с его модифицированным «батутом» передали исключительно для этих поисков) проходил из района астероида Церера к планете Марс и дальше, в межпланетное пространство. Это, разумеется, могло означать что угодно – мы уже сталкивались с тем, что строители «обручей» помещали свои изделия в пустоте, вдали от сколько-нибудь значимых космических объектов, примером тому может служить хотя бы «обруч», найденный в «засолнечной» точке Лагранжа. Так что «Заря совершила три скачка – на полторы, три с половиной и пять астрономических единиц – каждый раз производя пеленгацию на частоте гипотетического «обруча». И все три новых пеленга указывали на Марс!

Картинка на доске сменилась – теперь это была схема Солнечной Системы. Дима стёр со стекла начерченные ранее линии и нанёс три новые – на этот раз они пересекались с орбитой Марса.

– А почему пеленги указывают разные точки на орбите? – спросил каравелловец, сидевший в первом ряду. В ответ задние ряды, где устроились «юниоры», загудела ироническими смешками.

– Кто-нибудь хочет ответить? – предложил Дима. – Кто-нибудь из гостей, разумеется, остальным это уже успели объяснить.

И бросил строгий взгляд на своих подопечных. Те немедленно утихли.

– Можно я? – руку тянул вихрастый парнишка лет четырнадцати из второго ряда. – Видимо, пеленги брались с интервалами по времени, а Марс не стоит на одном месте, движется по своей орбите. Вот и получилось, что все три пересекаются с ней в разных точках!

– Совершенно верно! – Дима улыбнулся. – Во время поисков в «семействе Хильды» пеленги брались с минимальными временными интервалами, а на этот раз между ними по причинам сугубо технического порядка – новые методики, разработанные Леднёвым, и применяющиеся на «Заре», требовали каждый раз заново перенастраивать «батут» и корректировать программу поисков, – походило больше двух недель. Дальнейшее, как вы уже догадались, было делом простейшей геометрии и небесной механики. Оказалось – да, действительно, «теневая червоточина», возникающая в момент пеленгации между «Зарёй» и объектом поисков, с математической точностью указывала на Марс. Сомнений, таким образом, рассеялись – «звёздный обруч» спрятан на Красной планете, и именно там следует его искать. И тут начались новые сложности – такая огромная тяготеющая масса, как планета, делала попытки более точной пеленгации бесполезными, и астрофизикам «Зари» пришлось заново перенастраивать корабельный «батут», чтобы использовать его на манер миноискателя. Теперь планетолёт кружит по орбите Марса, а конус создаваемых его «батутом» колебаний тахионного поля как бы просвечивает поверхность планеты. Дело это небыстрое и не дающее достаточно точных результатов, поэтому работать им приходится в связке с наземными командами – всякий раз, когда на «Заре» получают обнадёживающие данные, те выезжают на место и начинают поиски другими способами – например, при помощи магнитного, ультразвукового или сейсмического зондирования. Леднёв же сейчас на спутнике Марса, Деймосе – там вводят в строй новую тахионную лабораторию, и он руководит всеми работами, попутно координируя действия «Зари» и поисковых групп на планете. На настоящий момент успели проверить около пяти процентов поверхности Марса, и работы продолжаются, не прерываясь ни на час!

– Всего пять процентов? – спросила девочка из первого ряда. В голосе её угадывалось разочарование. – Так мало? Это сколько ещё ждать, когда найдут?..

– Долго. – не стал спорить Дима. – Месяцы, возможно годы. Не забывайте, мы имеем дело с целой планетой. Марс, конечно, меньше Земли, но всё же это огромные неисследованные территории, на которые не ступала нога человека, настоящая «Терра Инкогнита», как говорили наши предки. К тому же, сам процесс поисков сопряжён с немалым риском – кто знает, что может там встретиться – одни легенды о «летающих пиявках» чего стоят!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов