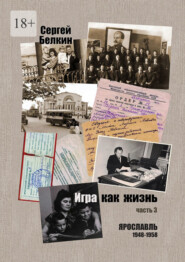

скачать книгу бесплатно

Вакцинирован БЦЖ 11/VII 13/VII 15/VII

17/VII-50 г. м/с Носкова

Можно удивляться тому, что этот документ сохранился. Но, зная отношение нашей мамы к документам вообще, тем более относящихся к детям, я не удивляюсь. Хорошо, что у меня и у моей жены такое же отношение ко всем этим «бумажкам»: все бережно храним. Надеюсь, что и в следующих поколениях этот подход к семейным архивам и семейной памяти сохранится.

Неплохо звучит мамина, так сказать, должность: жена научного работника. В этом чувствуется еще не позабытый привкус дореволюционного стиля: «вдова действительного статского советника», или «жена купца 1-й гильдии», наконец, «супруга его сиятельства графа Н.» и т. д.

Динамика привеса вызывает удивление и восторг – для тех, кто понимает. Дело в том, что в норме так называемая биологическая потеря веса в первые дни после рождения. У меня ее, как видите, не было. Вес начал набирать сразу, что и продолжаю успешно делать без перерывов до настоящего момента. (Потому, наверное, с симпатией отношусь к поговорке: «Пока толстый похудеет, худой – сдохнет!»).

Имя я получил, на мой взгляд, прекрасное. Взгляд на имена моих предков показывает, что все они почерпнуты из довольно узкого круга русских православных имен, причем видно, что не последняя роль в выборе имени отводилась благозвучию в сочетании с отчеством, а также с учетом того, чтобы и от присваиваемого имени легко образовывалось отчество. Как видите, у нас нет не только Арнольдов, Витольдов или Анжелик, но даже ни одного Валерьевича. Я думаю, это неплохо.

Судя по дате в справке, домой меня выписали 17 июля. Мама вспоминала, что и рожалось ей хорошо, и лежалось в этой больнице тоже хорошо – детей и мамаш было не так много, внимание уделялось всем, уходить домой никто не торопил.

А дома нас ждали бабушка Люба, папа, Павлик и Сашенька. Все очень радовались моему появлению на свет. Я сразу попал в надежные и опытные руки бабушки Любы. Да и мама была уже не молодой-неопытной: все-таки я – третий. Активное участие принимали и соседи – Елена Петровна и ее мать Маргарита Георгиевна Сташко. На дореволюционной фотографии, сделанной во времена, когда они жили в Петербурге, Маргарита Георгиевна ещё молодая дама (рис. 83). Во втором томе я написал главу «Дело Пронцетиса» – частично выдуманную, частично, основанную на реальной судьбе Елены Петровны и Маргариты Георгиевны. Ко времени моего рождения Елена Петровна освободилась из ссылки, работала животноводом в Учхозе и смогла взять к себе свою мать – Маргариту Георгиевну – уже тогда частично парализованную. Маргарита Георгиевна была искренне и глубоко верующей католичкой. С моей православной бабушкой она не вступала в конфликты, свойственные Католической и Православной церквям. Бабушки меня перекрестили – каждая по-своему – и вознесли приличествующие случаю молитвы. Маргарита Георгиевна поэтому считала меня своим крестником, что давало основания моим братьям иногда, в шутку, относить меня к католикам. (Вообще-то в католицизме крещение мирянами признается как полноценное, что было когда-то узаконено одним из римских пап.) Мой крестильный крестик имеется до сих пор. Я толком и не знаю, чей это крестик – Маргариты Георгиевны или бабушки Любы. Как бы то ни было, но крещен я был двумя мирянками, что в отдельных случаях (угроза немедленной гибели, например) и православными церковными канонами допускается. Возможно, то, что я крещен был представительницами двух разных ветвей христианства, представляет для ревнителей конфессиональной чистоты некоторую трудность. А может, и нет. Я к этому отношусь с иронией…

Факт моего крещения документально не подтвержден, а вот государственная регистрация рождения была осуществлена как положено. Регистрировать новорожденного следовало по месту прописки, а Учхоз Новоселки административно-территориально относился к ведению Телегинского сельсовета (а не города Ярославля, как стало позднее). Так местом моего рождения, указанным в свидетельстве о рождении, стало село Крест Телегинского сельсовета. (Об истории этого села я написал в предыдущем – втором – томе.)

Свое повествование о наших предках я начал писать давно. В 2000 году это уже была толстая рукопись, которую я в нескольких экземплярах распечатал и переплел, озаглавив «Русские, греки…». Павел основательно «прошелся» по всей рукописи ещё до ее помещения в переплет. При этом и не только исправлял неточности, но и, время от времени, вписывал свои замечания на полях. Одно из них касается моего появления на свет. Видимо, размышлений у отца с матерью на сей счет было немало: и без третьего ребенка живется нелегко. Прямо скажем – трудно. Ни жилья нормального, ни уверенности в будущем: личная судьба только что показала, что готова на неожиданные и опасные зигзаги. В своей ремарке – в том месте, где я описываю свое появление на свет – Павел кое-что добавил.

Маргарита Георгиевна имела, как она считала, веские основания считать Серёжу своим крестником, поскольку она – вероятно, не только она – отговаривала маму прерывать беременность. И ещё. Мама шла зимой в метель к врачам, но по пути упала. Подумала, что природа не одобряет ее сомнений-размышлений, вернулась и решила оставить ребенка.

Ну, что ж: элементы холистического мироощущения (это я сегодняшний оперирую подобными категориями, а не моя мама) способны украсить любую биографию. Сформулирую это в возвышенной поэтической форме: Любовь и Счастье не покинули нашу семью, вопрос «рожать или не рожать» решился благоприятно – с точки зрения меня, родившегося…

Приведу и другие ремарки Павла. На рис. 85 копия одной из страниц рукописи с записями Павла, касающимися моего появления на свет и первого дня рождения. Там же он нарисовал подаренную мне погремушку. Кроме того, он обратил внимание на мои слова, описывающие возвращение в Ярославль из Харькова в конце лета 1951 года. Я писал так: «После ласкового, теплого, изобильного юга в окружении любящих и заботливых родственников было, наверное, довольно тоскливо возвращаться в суровую северную осень, напоминающую южную зиму, возвращаться в неприспособленное жилье. Это, однако, мои домыслы: никаких жалоб со стороны родителей я не помню». Павел возмутился: «Нечего приплетать ностальгию кишиневцев! Мы каждый раз изо всех сил рвались домой. Никаких суровых осеней у нас не было, как нет их и сейчас у всех людей, одетых по погоде».

Ещё один интересный документ, связанный с моим рождением, сохранился в семейном архиве (рис. 86): Решение о назначении государственного пособия от 25 ноября 1950 г. В нем сказано, что «в связи с рождением третьего ребенка многодетной матери назначено единовременное пособие в размере 200 рублей.

Жизнь в учхозе

Из родильного отделения Ярославской железнодорожной больницы меня привезли в описанные выше комнаты в бывшем доме-усадьбе Коковцевых. О том, как мы там жили, Павел рассказал замечательно. Его воспоминания, в которых описаны и наш быт, и соседи, и много разных эпизодов, ставших частью семейных воспоминаний и легенд на долгие годы, – бесценны. Продолжу цитирование:

Второго мая (год не помню) мама гуляла с нами, точнее, больше сидела на маленьком острове ближнего пруда, а мы бегали вокруг. День был настолько душным, что все ждали грозу. К ночи дождались. Было так страшно, что родители держали меня на руках и успокаивали, обещая, что больше грохотать не будет. Электричество отключили, вспышки молнии были очень эффектными. И, наконец, когда я собирался перестать плакать, поверив родителям, раздался такой гром, что дом вздрогнул. Молния ударила в сарай на другом берегу пруда, это примерно в 100 м от нас. Утром мы ходили смотреть, как дымятся остатки большого деревянного строения.

Со временем я стал выходить на улицу только с Сашей, оберегая его от неприятностей. Это очень умиляло окружающих, и они любили спрашивать, сколько же мне лет. От ответа еще больше веселились, поскольку я говорил, что мне будет 5 лет в августе. Значит, это был 1950 год. (Прим. С.Б. – На фото 87 Павлик летом 1950 г.). Неприятностей же я опасался двух. Первая – реальная, постоянно подстерегающая. Младший брат всё брал в рот, особенно картонные пробки от водочных бутылок и прочее, что валялось у входа в магазин, т.е. в наш дом. Вторая – коршун, способный унести Сашу неизвестно куда, а то еще и съесть. Коршун представлялся мне достаточно большой птицей, однако совершенно неспособной хоть как-то повредить мне. Вероятно, это действие сказок, где гуси-лебеди могут унести маленьких, но я-то уже большой.

Однажды у нас с Сашей перепуганная мама обнаружила вшей. Несколько дней нам обрабатывали головы керосином. Процедура неприятная (сейчас уж и не знаю почему), но мы ее терпели. Правда, Саша разок оказался обманутым, когда радостно подбежал к маме с какими-то ласковыми целями, а она, крепко схватив, стала протирать ему голову противной жидкостью. Тогда он заплакал и горько произнес ставшую впоследствии бессмертной фразу: «Не для этого я к тебе пришел». Эта фраза вошла в семейную фразеологию и нередко нами (братьями) использовалась в подходящих случаях.

В Новоселки снова приезжал дедушка Иван, ходил с отцом по опытным делянкам института. Побывали у нас и тетя Граня, а также Ася (может быть, мамина двоюродная сестра), которая сшила мне красную косоворотку, зафиксированную на фотографиях.

Немало игр было у нас и в доме. Рано утром мы бежали рисовать, вопреки требованиям родителей умываться и одеваться. Рисовали красками и карандашами, чаще всего Ленина и Сталина, иногда и в мавзолее, хотя младший из них был жив. Места в доме было, как нам казалось, много, можно было легко катать по полу перевернутые кверху ножками скамеечки и ловить их. Саша мог заиграться и довести дело до неприятностей. Мама начинала его ругать, но я обязательно заступался и говорил, что она сама виновата. Почему ему раньше не предложила сходить на горшок?

У входа в квартиру стоял ящик с картошкой. Как-то раз родителей долго не было дома, скорее всего, мама задержалась у тети Фаи. Александр придумал новую игру: бросать картошку на дверь и давить ее ногой на лету. Проказа требовала определенной ловкости, поэтому думаю, что картошки мы испортили немного. Автор игры называл это «делать па?хло». Мне больше нравилось втыкать в картошку нож, но согласился и на его вариант. Досталось нам от мамы здорово.

«Па?хло» – ещё одно слово, вошедшее в семейный лексикон. И не только слово, но и сам процесс-игра: я тоже сподобился «играть в па?хло» – но уже в Саду у дяди Коли и тети Лены. Вместо картошки использовались подгнившие яблоки-падалица. Продолжу цитировать Павла.

Довольно долго я играл деталями пульверизатора, постепенно с помощью взрослых разобрался в его устройстве, однако собрать и проверить в действии не мог. Наконец, попалась на глаза банка с отверстием подходящего диаметра. Тогда я набрал туда воды – естественно, холодной, – закрыл пробкой с распылителем, подсоединил грушу и пошел испытывать. Лучшего объекта, чем бабушка Люба, не нашлось. Подойдя к ней сзади, я пустил струю воды ей за шиворот. Закричала она от неожиданности очень громко, вероятно, свое любимое междометие: «Ву?си, ву?си». Почему-то меня никак не наказали.

В те годы у нас появился электрический фильмоскоп (подарок дяди Лени) и диафильмы. Потом купили и ручной, направляемый на свет, который нравился мне гораздо больше. Многие ленты сохранились, даже вторая серия знаменитого фильма «Повесть о настоящем человеке», у которой первые два кадра слизнул двухлетний Саша. Любил я слушать радио – большую черную «тарелку», ожидая перечень товаров, на которые будет очередное снижение цен. Меня интересовал двухколесный велосипед, о них говорили в конце, и дождаться было нелегко. Обычной нормой было снижение на 25% или 50%, цифры запомнил, хотя и не понимал, что такое проценты. Изредка бывал в гостях у Лебедевых, их старший сын показывал мне магниты своего электроконструктора и другие игрушки. Впоследствии они жили напротив нас на улице Гражданской, сын поступил в МФТИ и успешно окончил.

Очень распространенной и популярной игрой были кубики с картинками, которые нужно было составлять, родители уделяли таким играм много внимания. Купили нам и мозаику похожего назначения: шесть картинок, которые нужно было сложить из картонных элементов. До сих пор помню первые три: разноцветная бабочка на синем фоне, Баба-яга в ступе с помелом и слон на желтой песчаной дорожке.

Вечерами мы играли довольно долго, иногда засыпая на ходу. Мама или бабушка Люба раздевали нас и относили в кроватки. Случалось, я делал вид, что уже сплю, потому что не хотел раздеваться самостоятельно. Реже мама укладывала нас спать в назначенное ею время. Эта процедура сопровождалась пением колыбельных песен, как правило, по заказу слушателей. Основной репертуар я обозначал цветами, вероятно, так повелось еще в Днепропетровске. Зелёной песней было «Полюшко-поле», синей – «Раскинулось море широко», красной – «Утро красит нежным цветом…», черной – «Темная ночь».

Упомянутое бабушкино междометие «ву?си, ву?си» – что-то, видимо, из ее греческого быта и языка. «Цветные песни» – замечательное детское изобретение Павлика, мы – младшие братья – тоже к этой маркировке песен впоследствии приобщились. Фильмоскоп, о котором Павлик вспоминает, вероятно, сохранился в семье его детей и внуков до сих пор. Помню его хорошо: громоздкий, черный, со стеклянным круглым окошечком сбоку: оно было окрашено прозрачным красным лаком, который постепенно трескался и осыпался. Внутрь устанавливалась обычная большая бытовая электрическая лампочка, но поярче, желательно не менее «ста свечей». Нижняя часть корпуса представляла собой матерчатую занавесочку – шторку. Она не пропускала свет, сохраняя затемнение в комнате, но давала возможность проходить воздуху, обеспечивая конвективное охлаждение. Долгие годы этот фильмоскоп служил нам верой и правдой, пока не появились современные устройства. Одно из них – с дарственной надписью бабушки Любы на обратной стороне крышки футляра – хранится у меня до сих пор.

На фото 88, сделанном папой 5 октября 1950 года бабушка Люба с внуками Павликом (слева) и Сашей (справа). Вспомню ещё одну вещь, ставшую частью семейных преданий, – разновески: на фото 88 Саша держит их в руках. Разновески – это стандартный для любой лаборатории, где используются аналитические весы, набор гирек от 1 до 20 граммов. В набор наряду с гирьками входили и плоские алюминиевые разновески весом 100, 200 и 500 мг, и почти совсем невесомый «гусарик» – проволочный завиток весом 10 мг. Все это размещалось в деревянном футляре, внутри которого для каждой гирьки имелась полость, оклеенная мягкой тканью. В набор входил и пинцет: гирьки брать руками не полагалось: пот и жир, имеющиеся на пальцах, не только оставляют отпечатки для криминалистов, но и изменяют вес гирек и особенно – легчайших разновесок. Гирьки были блестящими, полированными. Неудивительно, что маленький Сашенька влюбился в них и не хотел расставаться. Так – с разновесками в руках – он и запечатлен ещё на одной фотографии (фото 89).

Для тех, кто не знает или позабыл, что такое разновески, помещу фото, взятое из Интернета (рис. 90). Продолжу цитирование воспоминаний Павла.

Приятными событиями были путешествия в город, когда родители – как правило, мама – брали меня с собой. Для этого требовалось пройти пешком 4 км до вокзала, а далее можно было ехать на трамвае или троллейбусе. Дорога шла полем, недалеко от нее стояли жилые домики, несколько дальше – птицеферма. К восторгу взрослых маленький Саша называл ее «курицебазой», что может свидетельствовать о врожденном умении проникать в суть вещей. Бывало, я хныкал, особенно по дороге назад, от усталости, но мама умела меня успокаивать и отвлекать, чаще всего пением песни «Эх, дороги, пыль да туман». Относительно недавно, то есть 22.05.99, мы проделали примерно такой же путь. Костромской таксист высадил нас на углу ул. Фрунзе и Суздальского шоссе, это почти у вокзала. Шли мы больше часа, почти не блуждая, хотя дорогу я точно не помнил. Практически все застроено домиками Суздальского поселка, последние две-три сотни метров заставлены справа гаражами, а слева – то же поле. Вход в Новоселки узнал и сын, которого я водил туда в 1981 году из дома Елены Петровны.

В городе я радовался не только обилию впечатлений, но и возможности съесть пирожное, которое мама часто мне покупала. Наиболее запоминались, конечно, магазины, особенно на улице Кирова. Иногда мы возвращались другой дорогой. От вокзала шли по Московскому шоссе до села Кресты, а оттуда менее 1 км вниз под гору до нашего дома в Новоселках. Шоссе в этой части было сплошь застроено деревянными одноэтажными домами. Я очень любил разглядывать таблички на них, там изображались различные средства тушения пожаров, имеющиеся в данном доме: багор, лопата, ведро, песок и др. Сейчас этих домов нет, на их месте стоят многоэтажные, сохранилась только церковь села Кресты, которая хорошо была видна из нашего дома.

Описанную Павликом дорогу через Суздальский поселок помню и я, но уже в более поздние годы, когда мы ходили в гости к Елене Петровне и Маргарите Георгиевне Сташко, живших в домике по адресу 1-й Суздальский пер., д. 27.

На семейной фотографии, сделанной летом 1951 года под упоминавшейся старой ивой на берегу Новоселковского пруда, вся семья в сборе (фото 91). Я уже появился на свет и стал центром – этой фотографии и семьи. Крепко стою на ножках, держа в одной руке барабанную палочку, а другой что-то показываю. Фотографию в свое время обрезали, чтобы вставить в овальную рамку. Долгие годы она пребывала среди разных предметов, стоявших на крышке пианино: часы с боем, мраморные слоники, другие фотографии в рамках, изящная узкая и высокая, прямоугольного сечения стройная ваза синего стекла «на один цветок» и т. п.

Паровозный свисток

В июле и августе 1951 года мы поехали к тете Лене и дяде Коле! Вот уж событие так событие: мое первое в жизни путешествие на поезде, через Москву – в Харьков!

В маминой «Общей тетради» имеется запись: «Ездили в Сад из Ярославля в 1951 году на два месяца с 25 июля по 25 сентября. Я с Павликом, Сашенькой и Сереженькой. Очень хорошо загорели, окрепли». Стало быть, в году, когда я пишу эти строки (2021), я могу отметить юбилейный срок моего знакомства с Москвой – 70 лет! Для меня это важно: я очень люблю Москву, любил ее всегда, где бы ни доводилось жить. Однако для переезда в любимую Москву понадобилось прожить на свете более сорока лет (поселиться в Москве удалось только в 1992 году).

Ежегодные поездки в Харьков стали семейной традицией на многие годы, а сама дача дяди Коли и тети Лены – почти сакральным объектом всеобщей любви и приятных воспоминаний на всю жизнь. Свои мысли и воспоминания об этих поездках на протяжении всего десятилетия 1950-х годов я объединил в главе «Харьков. Сад. Южный».

О той первой поездке у меня, конечно, личных воспоминаний нет, но в семейном эпосе существовала история, связанная с ней. Начну с записи в маминой тетради.

25 сентября 1951 года возвращались из Харькова, где прожили в Саду 2 месяца, в Ярославль. Поезд отправляется в 11 часов вечера. Сережа сильно испугался паровозного гудка, плакал сильно, потом все как будто бы прошло. 27 сентября 1951 года стали замечать небольшое косоглазие, причину не знаю.

Мама разумно пишет: «причину не знаю». Но потом кто-то принялся высказывать предположение, что причиной мог быть испуг от паровозного гудка. И такая версия допускалась тогдашней медициной. Прокомментирую спустя семь десятилетий. Связь косоглазия с испугом от свистка – чушь, разумеется, полная. Явление детского косоглазия имеет иную природу и давно довольно успешно лечится, но в те времена лечить не умели. Мама показала меня врачам вскоре после переезда из Новсёлок в город – весной 1952 года. Прогресс в этом вопросе аккуратно отставал от моего взросления: лет в пять говорили – «вот, если бы вы в три годика обратились», в семь – «вот если бы в пять», в десять – «вот если бы в семь»…

В три года, однако, совершенно точно обращались, и не куда-нибудь, а в клинику глазных болезней имени Гельмгольца в Москве на Садовой-Черногрязской. Она и по сей день там, а у меня в семейном архиве по сей же день хранится ответ профессора Сергиевского на обращение. Подробнее об этом и встречах с другими врачами в главке «Глаза и зрение».

Новогодняя ёлка

Если моя жизнь в первые два-три года жизни ограничивалась семьей и теми людьми и местами, куда меня могла взять с собой мама, то у старших братьев уже было кое-что поинтереснее: у них была своя жизнь во дворе и даже далеко за его пределами, в городе. Через несколько лет и я кое к чему приобщусь, но в первые годы все, в том числе и праздники, происходило в пределах семьи. Были праздничные застолья, отмечались дни рождения и государственные праздники – 7 ноября и 1 мая, – дарились подарки маме и бабушке ко дню 8 марта. Разумеется, праздновался и Новый год. Я не помню, как это происходило в Новосёлках, но Павел описал.

Как и сейчас, главным праздником был Новый год. Елку приносил папа, вероятно, из ближайшего леса. Игрушки уже были, картонные, ватные и из тонкого разноцветного стекла. Интересно, что на елке зажигали свечи, не слишком опасаясь пожара. Подсвечники были двух сортов. Старые темно-зеленые (может быть, еще довоенные) иглой втыкались прямо в ветку. Более новые крепились к ней зажимом типа «крокодил». В обоих случаях сверху вставлялись свечи и ненадолго зажигались. В дальнейшем их сменили электрогирлянды. Подарили мне однажды и конфетти, но не сказали, что делать с этим устройством. Играл я с игрушкой не одну неделю. Сначала разорвал патрон и несколько дней перебирал разноцветные бумажные кружочки. Потом использовал патрон как трубку для различных целей. После его износа или просто наигравшись, я разобрал и патрон. Внутри были два склеенных картонных диска на ниточке, их можно было легко крутить. Как-то вечером наступила роковая минута, это было в нашем сарае, в присутствии родителей и почти в темноте. Я решил зачем-то отделить один кружок от другого. Раздался взрыв, сарай осветился яркой вспышкой, левая ладонь обожглась так сильно, что плакал я до ночи весь вечер. Особенно болела тонкая кожа между большим и указательным пальцами.

Как же хорошо, что Павлик все это описал! Благодаря его записям и воспоминаниям о нашей жизни, которые всегда звучали в семье и от родителей, и от братьев, я тоже представляю ту атмосферу, в которой прошли первые полтора года моей жизни.

Вспоминая ёлочные игрушки, могу сказать, что кое-что с тех самых пор удалось сберечь. Например – два больших стеклянных шара: с васильками на белом фоне. Шары окрашены краской, которая постепенно облупилась, и сейчас на них остались только фрагменты белого фона и васильков, нарисованных кистью вручную. Сохранился самодельный Кот в сапогах (фото 92). Делали его папа и Павлик. За основу взяли готовый контурный рисунок и раскрасили цветными карандашами. Затем рисунок вырезали ножницами, потом по его контуру вырезали картонную основу и на нее наклеили раскрашенного кота. Сверху приделали петельку из черных ниток – чтобы можно было вешать на елку, – и кот готов. Сделано это было до моего рождения, так что кот достиг уже немыслимого даже для сказочного кота возраста – далеко «за семьдесят». Храню его до сих пор среди многих других старых елочных игрушек. Добавлю, что его размер – сантиметров 20 в высоту. Я его давно не вешаю за веревочку, а усаживаю верхом на ветку вблизи ствола.

Кроме семейных праздников, были и события, происходившие в городе. Павлик описал празднование Нового года в Ярославском дворце пионеров. Он бывал там не один раз, в том числе и тогда, когда меня туда ещё не приводили. Позднее, годика в три-четыре, и мне посчастливится там побывать. В семейном архиве сохранился билет на елку нового 1958 года (рис. 93).

Важнейшим же событием было посещение новогодней елки во Дворце пионеров. Туда возил нас чаще папа, иногда на санях. Повидав новогодние елки в Кишиневе и Костроме, я теперь вижу, что до ярославской им далеко. Представление начиналось в зале с обычной интермедии – пришествия на сцену Деда Мороза. Нас особенно интересовало, каким транспортом он на этот раз прибудет. Возможные варианты – сани, автомобиль, корабль. Слово «ракета» тогда означало лишь сигнальное устройство, выпускаемое из ракетницы. Эра полетов в космос еще не началась, лишь с годами ракета стала транспортным средством, в том числе и для Деда Мороза.

После представления на сцене артисты цирка появлялись непосредственно у елки, то есть среди нас. Тут и фокусники, и эквилибристы, и клоуны, и прочие. Действо продолжалось долго, нетерпеливые, как мы, могли много раз выбегать в коридор и заходить в другие комнаты, где было всё остальное. Обязательно работали карусель, гладкая деревянная горка, комната кривых зеркал, набор аттракционов, позволяющих продемонстрировать свою ловкость, например, бильбоке. Великолепная комната сказок: невысокое сооружение, где в рост могли стоять только дети. Внутри полумрак, фанерные стенки разрисованы башнями, замками далеких восточных и западных стран. На полу подушки, на них полагается сидеть. Потом туда пробирается «бабушка» в старинной одежде и начинает рассказывать сказки. Бывал и фотограф, творчество одного из них зафиксировано в семейных архивах и не требует комментариев для посвященных (рис. 94).

Периодически мы возвращались в зал к елке и смотрели на очередных артистов. До сих пор не могу спокойно проходить мимо этого дома в Ярославле, с дорическими колоннами у входа. Именно на их примере папа еще тогда объяснял нам разницу между упомянутыми, ионическими и коринфскими.

…Мне тоже довелось получить этот «урок архитектуры» от отца. Позднее моим постоянным учителем в этой области культуры стал брат Саша, выросший до профессора архитектуры. Ему я обязан очень многим – не только знаниями, но и особым навыком: умением смотреть и видеть. Возвращаясь ко входу во «Дворец пионеров» – до революции здесь было коммерческое училище имени Ярослава Мудрого, построенное по проекту Н. Д. Раевского в 1914 году, – я бы уточнил: это все-таки тосканский ордер. Не идеальный, но – тосканский, а не дорический. Эти ордера похожи, а те, колонны, что обрамляют вход, внесли дополнительную путаницу: сама колонна гладкая, без каннелюр, как в тосканском ордере, а капитель больше похожа на дорическую. Колонны второго этажа – ионические во всей своей классической красоте (рис. 95).

В январе 1952 года отец привез из города мебель. Ею был занят почти весь кузов открытого грузовика. Сейчас я могу вспомнить только шесть березовых стульев (один из них существовал свыше 30 лет, если не более) и детский диванчик, который пришел в негодность лет через десять. Вероятно, там был буфет, а, может быть, и новые кровати. 2-го февраля мы переехали в город, непосредственно в здание папиного института.

Воспоминания Павла подошли к одному из важных рубежей всей нашей жизни – переезду из Новосёлок в город. Об этом – в следующих главах.

Ярославль

Переезд в город

Отец продолжал трудиться в институте. Свой каждодневный путь на работу – «четыре километра до трамвая» – он проделывал, опираясь на палку, поскольку ноги, вследствие поражения бруцеллезом, отказывались ходить. Отец иногда «приводил их в чувство» обливая спиртом и поджигая его. Болевой шок, вызванный ожогом, возвращал на время ноги «к жизни». Полагаю, что когда отец поступал на работу в Ярославский сельхозинститут, существовала договоренность о том, что жилье в Новоселках предоставляется на первое время, а потом дадут что-то получше. Напомню, что в те времена граждане не были собственниками квартир. Все квартиры в стране принадлежали или государству, или предприятию, а гражданам их предоставляли в пользование в порядке очереди. Очереди формировались по месту работы. Чтобы встать в очередь, надо было соответствовать неким критериям, считаться «нуждающимся», в связи с чем действовали некие «нормы». В разных городах нормы были разными – в зависимости от фактического положения дел. Например, в Москве в 1970-е годы основанием для постановки в очередь считалось менее 5,5 кв. м. на человека, а в послевоенные десятилетия – и того меньше. Таких граждан брали на учет и формировали очередь: по мере ввода в строй нового жилья, очередь двигалась. Обычно такое «движение» составляло несколько лет. Были и категории «внеочередников»: Герои Советского Союза, например, инвалиды, матери-героини и т. п. Они образовывали свою очередь, которая двигалась несколько быстрее общей.

Фактическое обеспечение жильем в пятидесятые годы составляло около 5,1 кв. м. на человека в среднем по стране. Иногда особо ценных работников приглашали на работу с предоставлением жилья сразу же. И это были не только директора или другие начальники, квартиру могли дать и учителям и врачам, если в этом населенном пункте в них была острая нужда, и возможность предоставить жилье имелась. Отец относился к «ценным работникам», и жилье ему предоставили сразу – в Новоселках. А вот улучшение жилищных условий – это уже другой процесс, и у него тоже были свои правила.

Первым этапом улучшения жилищных условий стал переезд из Новоселок в институт. Произошло это в феврале 1952 года. В маминой тетради есть запись: «Живем со 2 февраля 1952 года в институте. Из Учхоза уехали. Наконец-то». Вот и все письменные эмоции. В действительности, надо думать, эмоций было куда больше. При всей романтичности проживания в бывшей усадьбе графа Коковцева бытовые условия были крайне неблагоприятные, жить было трудно, а если учесть, что на руках было трое маленьких детей, то маме можно только посочувствовать. Но мама была хорошей женой, матерью и умела создать в семье атмосферу радости, как бы ни было трудно.

Фраза «живем в институте» означает в самом прямом смысле в институте, то есть в учебном корпусе Ярославского сельхозинститута, в котором отгородили часть коридора и поселили в аудиториях несколько семей сотрудников – из числа остро нуждающихся. Я считаю, что как временная мера такое решение квартирного вопроса было вполне нормальным. И хоть мы все – семь человек (наша семья, бабушка и няня) – жили в двух комнатах, это не было чем-то особенно плохим. Большая часть городского населения России жила тогда не лучше. А в крупных городах большинство жило в коммуналках, красочно описанных многими мемуаристами. Но страна восстанавливалась, жилье строилось, и постепенно, люди переселялись из худших условий в лучшие. Помимо прочего, жизнь в институте – это была жизнь в городе, а не в пригороде. Это означало не только очень важную возможность пользоваться магазинами, рынком и прочими благами цивилизации, но и поликлиникой. Чем матушка и воспользовалась, обратившись к окулистам по поводу замеченного отклонения глазика. Вот как медицина того времени пыталась меня лечить от косоглазия: «…В апреле-марте стали лечить глазок Сереженьке. Приняли 17 сеансов ионо-форез-электризации, но пока ничего не изменилось». С прискорбием докладываю, что и спустя многие десятилетия ничего не изменилось. А что касается ионофореза – позднее его стали называть еще и электрофорезом, – то неудивительно, что никакого эффекта он не оказал. Я и представить себе не могу, на что в этом случае рассчитывала тогдашняя медицина. Ионофорез – метод направленного переноса ионов в электрическом поле. В медицинской практике этот метод использовали, чтобы доставить ионы лекарственного вещества, растворенного в воде, в глубокие подкожные слои. Не берусь даже предполагать, какими лекарствами собирались лечить косоглазие… Впрочем, применение электричества в медицинской практике хотя и началось довольно давно, но к середине ХХ века все ещё делало первые шаги.

Жизнь в институте

То, что мы жили в главном здании Ярославского сельхозинститута, – действительно необычный факт для любой, даже экзотической, биографии. Дирекция, аудитории, лаборатории, кафедры и все прочее в этом здании продолжали свою работу, студенты приходили на занятия, работники – на работу, а мы – несколько семей – жили в отгороженном закутке. Здесь я снова прибегну к «Воспоминаниям» старшего брата, в которых это описано достаточно подробно и весьма точно. У меня тоже есть личные воспоминания об этом периоде, видимо, это мои самые первые впечатления из всего, что помню. Поделюсь ими, но сперва – цитаты из текста Павла. В нем много важных деталей и подробностей, о которых мог рассказать только он.

Ярославский сельскохозяйственный институт находился на улице Володарского, в доме №6 и занимал четырехэтажное здание из серого кирпича (сейчас там один из корпусов Политехнического института). Здание проектировалось с изрядным запасом прочности, как и все учебные заведения, которые в случае войны были или будут госпиталями. Точно такое же здание стоит на параллельной улице Мологской (теперь это улица Победы), в нем располагается средняя школа №44, в которой учились мы с братьями. Часть четвертого этажа в институте отгородили, там были устроены временные «квартиры» для преподавателей. Нас там проживало 3 или 4 семьи. Ближние к нам – Каретины, с их сыном Алешей, моложе меня на один год, я часто играл. Он довольно неплохо пел песню «Летят перелетные птицы», когда вечерами мы сидели во дворе, иногда с родителями. В другой семье тоже был мальчишка, но постарше, с ним играли реже, по моим понятиям он слишком зазнавался, а бывало, и доводил меня до слез (без рукоприкладства). Наша семья занимала две комнаты. Одна из них представляла собой маленькую аудиторию, которую полностью занимали четыре кровати по углам, стол в центре и этажерка у окна. Расстановка привычная для многих общежитий. Другая комната (кухня) являла собой часть коридора между двумя перегородками – глухой и с дверью. Окно спальни выходило в институтский двор, из коридора и кухни виднелись крыши города и моя школа. Туалет был общий в конце коридора. Унитаз с бачком надолго поразил мое воображение своим техническим совершенством. В Новоселках такого не было, а в Днепропетровске я его не запомнил.

Жизнь в институте имела множество удобств. Во дворе можно было наблюдать занятия, проводимые военной кафедрой. При особом везении студентам давали винтовки и пулемет (думаю, неисправные). В углу двора стояла давно разбитая легковая машина, однако на ней сохранились привлекательные для нас хромированные детали. Родители долго не могли выбросить их из дома. Двор окружали удобные для лазанья заборы, в некоторых местах были сарайчики с чердаками, куда мы легко пробирались. Особенно понравился чердачок над помещением с титаном, туда мы часто лазили с Вовкой Полетаевым, жившим в соседнем доме. В фасадной части двора были деревья, кусты и лужайки, на которых студенты иногда играли в волейбол. Однажды кто-то из них буквально оглушил меня мячом, которого я совершенно не заметил. Очнулся уже на руках одного из них. Убедившись, что я видимым образом не пострадал, студенты отпустили меня бегать дальше.

Самое интересное было в здании, по которому нам никто не мешал ходить. Большие стенды с муляжами домашних животных, снопы растений и прочие учебные пособия, размещенные в коридорах. Наконец, всегда можно было зайти к отцу в его кабинет заместителя директора института. В большинстве случаев он был занят, но ближе к вечеру иногда и мне уделял внимание. Почему-то не помню рядом Александра. Произвел впечатление «фокус», показанный мне папой в какой-то химической лаборатории. Назывался он «превращением воды в молоко». Действительно, папа слил две бесцветные жидкости из двух пробирок в одну, и получилась молочно-белая. Глядя на мое недоумение, сотрудники лаборатории весело смеялись, а я запомнил новое для себя слово «химия».

Иногда по вечерам папа брал меня с собой в аптеку. Там он регулярно покупал минеральную воду «Боржоми», прописанную ему врачами от язвенной болезни. Для меня такие прогулки были серьезным поощрением, особенно в хорошую погоду тихим зимним вечером по довольно ярко освещенному проспекту Шмидта. На тротуарах было много ледяных дорожек, по которым я с удовольствием катался. Убегал я от отца ненадолго, с ним было очень интересно, потому что он знал ответы почти на все интересующие меня вопросы.

Самым же интересным было посещения фотолаборатории. Отец увлекался фотографией еще с аспирантских времен. Своего фотоаппарата у него тогда еще не было, но он мог пользоваться институтским. Я его помню – большой тяжелый, кажется, немецкий «Exact», с хорошей светосилой 1:2. Папа печатал фотографии и объяснял мне то немногое, что стоило объяснять семилетнему ребенку. Иногда даже разрешал класть фотобумагу в проявитель или закрепитель, не забывая сообщать и другие названия – вираж и фиксаж. Кажется, первое из них в наше время забыто.

К этому времени я уже научился читать и писать. Считается, что я освоил чтение самостоятельно, постоянно спрашивая у родителей, где какая буква. Не уверен, что это было так, но занятий со мной явно не было. Во всяком случае, летом 1952 года я читал легко и даже выпросил у родителей деньги на покупку книжки в институтском ларьке. Называлась она «В старом городе Лахоре», читать ее было неинтересно, но уж очень хотелось что-то купить самому. До этого, годом раньше, я прочитал «Каштанку» А. П. Чехова и всю жизнь считал ее своей первой книжкой. Сохранилось и мое письмо отцу (неотправленное), который был тем летом в короткой командировке. Несмотря на ошибки можно понять, что Сережа тяжело заболел (название болезни искажено до неузнаваемости), и папа должен срочно приехать. (Фото сохранившегося письма приведено в главе «Детские болезни»: «Сереженька заболел апенгитам» – прим. С.Б.).

Прерву цитирование и приведу фотографии этого (1952) года. На одной из них (рис. 96) – Саша (слева), Павлик (справа) и Люда Христофорова, двоюродная сестра – посередине. На второй (рис. 97) – упоминаемая в воспоминаниях Павла няня – Галя Московцева. Продолжу цитирование.

Первые годы жизни Сергея у него была няня, она же домработница. В те годы довольно часто ими становились девушки из деревни, желающие переехать в город. Для крестьян это было не так просто, поскольку они не имели паспортов (окончательно их выдали всем только в 1979 году). Исключение составляли парни, отслужившие армию, или лица, отпущенные правлением колхоза. Для несовершеннолетних строгих правил не было, поэтому девицы, чаще 15-летние, отправлялись в город и жили в какой-либо семье на правах домработниц. После этого они получали паспорт по месту жительства в городе, устраивались на работу, иногда шли учиться и т. д. По такому же пути пошла и наша Галя Московцева, которая не только нянчила Сергея вплоть до поездки летом в Харьков, но и играла с нами. Запомнилась одна из ее частушек: «Девочка-бутончик пьет одеколончик». Вечерами мы бегали по институтским коридорам, когда они пустели. Приятным исключением были торжественные собрания, после которых выступала студенческая самодеятельность. Нелегко было выслушать отчетный или еще какой доклад директора, но приходилось терпеть, зато потом начинался концерт. Любимцем публики, в том числе и нас, был студент, хорошо читавший басни Сергея Михалкова.

Я, между прочим, этого студента, его выступления помню. Думаю, видел его в более поздние времена, когда мы уже жили на Гражданской, но продолжали бывать в институте на каких-то торжественных мероприятиях с концертом самодеятельности. Басню, которую читал студент, тоже помню: «Заяц во хмелю». В басне заяц, приглашенный в гости к Ежу, напился допьяна:

«Да что мне Лев! – кричит. – Да мне ль его бояться!

Я как бы сам его не съел!

Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!

Да я семь шкур с него спущу

И голым в Африку пущу!..»

Студент в этом месте начинал шататься, изображая пьяного зайца, и срывал аплодисменты. Концовка басни тоже была по-эстрадному ударной. Заяц повстречал Льва, перепугался и тут же стал изворачиваться:

«Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться!

Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас.

Там лишнего хватил. Но все за Вас!

За Ваших львят! За Вашу Львицу!

Ну, как тут было не напиться?!»

И, когти подобрав, Лев отпустил Косого.

Спасен был хвастунишка наш!

Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного,

Но обожал… подхалимаж.

За этим следовали оглушительные аплодисменты и выход студента-артиста на поклоны: в желто-коричневой клетчатой рубашке с коротким галстуком, длинным волосами, зачесанными назад: они ниспадали при поклонах, обнажая начинающее лысеть темя.

Повторю вслед за Павлом: вечерами, когда институтская жизнь затихала, нам становились доступны другие пространства здания. Ясно, что я бродил не один, а с кем-то из взрослых. Как и Павел, я помню пустынные институтские коридоры, стеклянные шкафы и стенды с муляжами, помню то ли чучела, то ли выполненные из папье-маше фигуры животных, помню стоящие на полу сельскохозяйственные орудия: борону, прицепную косилку с острыми зубцами и необычным железным седлом, какие-то детали других сельхозорудий…

Яркое воспоминание – спортивная штанга. В коридоре бБыл выделен уголок для занятий штангой. Она лежала, как мне помнится, не на полу, а на какой-то то ли подстилке, то ли дощатом невысоком помосте, рядом с ней – блины. Поднимал штангу, то есть регулярно этим занимался, парень по имени Лётик – кажется, сын одного из преподавателей, живших, как и мы, в институте. Видимо, это уменьшительное от какого-то «нормального» имени, возможно – Алексей: Лёша, Лётик. Запомнилась фраза, сказанная кем-то из взрослых: «Лётик – атлет!» В те времена слово «атлет» нередко произносили по-простонародному – атлёт. Так что запомнилось нечто «благозвучное»: Лётик – атлёт. Мне дозволялось катать штангу, не возбранялись и попытки ее поднять (помню это!).

В этой самой моей ранней памяти хранятся и другие отдельные эпизоды, причем без начала и без конца, то есть просто какие-то фрагменты виденного, ничем особо не примечательные. Воспроизводятся в памяти как обрывок киноленты. Иногда изображение немного мутное, не во всех частях «кадра» цветное, а иногда удивительно четкое, с мельчайшими деталями. Я буду вставлять в повествование и такие фрагменты воспоминаний. И не буду при этом заботиться о смысле и практической пользе. То есть на вопрос: «Ну кому это может быть интересно?» – я отвечаю: «Всем, а почему и зачем – не знаю и знать не хочу». Вот одно из самых ранних «видений» (ударение ставьте где хотите: любой вариант – верный).

Действие происходит в институте, в той комнате, которая была нам предоставлена под жильё. Я вижу прямоугольный стол – обеденный, наверное. Рядом со столом мама и бабушка. Они разговаривают друг с другом и со мной. Мама улыбается. В руках у бабушки огромный зеленый эмалированный чайник… Кажется, она его только что сняла то ли с примуса, то ли с керосинки… Видимо, я в этот момент у кого-то на руках по другую сторону стола – наверное, у своей няни Гали. Мама черноволосая, молодая.

И ещё эпизод: на этом столе стоит стул. На стул забирается папа и вкручивает лампочку в патрон, свисающий с потолка на витом проводе.

Всё. Конец фильма. Думаю, это было не позднее начала осени 1952 года. То есть мне чуть более двух лет. Основание для датировки одно: время переезда в новую квартиру.

Как память это хранит – я не спрашиваю, потому что память, вероятно, хранит абсолютно всё, что видели глаза. Но не всё существует в режиме надежного доступа и воспроизведения. Зачем этот эпизод находится в моей оперативной памяти, причем вот уже восьмое десятилетие кряду, – этого я не знаю. Хотя иногда и размышляю об этом…

Новая квартира

Процесс улучшения жилищных условий на переезде в институт не остановился. Институтское «жилье» вообще-то и не соответствовало никаким нормам, это было временное решение. Нормальное жилье – это квартира.

Два института – сельскохозяйственный и технологический – строили дом для своих преподавателей на улице Гражданской. Это одна их центральных улиц города, о чем свидетельствует ее дореволюционное название – Дворянская. К 7 ноября 1952 года дом был сдан, и наша семья переехала. Нам дали трехкомнатную квартиру на четвертом, последнем, этаже. Новый адрес навечно вписался в мою память: «Гражданская-39-квартира-34».

После стольких лет, трудностей и неудобств получить большую, отдельную квартиру – это, действительно, очень здо?рово. Обретение квартиры, несомненно, воспринималось родителями как долгожданное счастье! Можно было начать планировать жизнь на годы вперед, задуматься об «улучшении быта», то есть о покупке мебели, или, как тогда говорили, «обстановки». Удивительно, но мама сберегла ордер, и он по сей день хранится в семейном архиве (рис. 98):

28 августа 1952 г.

ОРДЕР №14