Полная версия

Полная версияКУЛЬТУРА и СВОБОДА. Что это такое и как с этим быть?

Необходимость разговора о культуре в данное время, когда страна переживает экономические и прочие трудности, для многих может показаться не самой актуальной. В современном нашем государстве тема культуры отодвинута на самые задворки интересов как отдельных граждан, так и общества в целом. На практике это выражается в остаточном принципе финансирования наших учреждений культуры и в почти полном отсутствии культурной составляющей в школьном образовании. Кроме того, культура на государственном уровне выведена из сферы духовности в коммерционализированную систему предоставления услуг. Духовность же уже не рассматривается как составляющая культуры, а только как прерогатива РПЦ. Для многих соотечественников слово «культура» ассоциируется с какими-то не очень нужными в быту барскими замашками или выпендрёжем, без которых простой человек вполне может обходиться в своей жизни. В немалой степени этому поспособствовала семидесятилетняя большевистская идеология с её фальшиво-показным культом малообразованного и не отягощённого культурой пролетариата как гегемона общества. На самом же деле культура не сводится только к правилам поведения за столом или необходимости чистить зубы по утрам. По большому счёту, культурой пронизана вся цивилизация во всех формах её проявления: от индивидуального поведения до организации и функционирования государственных органов.

Предвижу возражения оппонентов, что главное для государства – его экономика, а культура – нечто вроде необязательной забавы для желающих выделить себя из общей массы. В то же время никакая ситуация и ни в какие времена не освобождает человечество от необходимости сочетать желания отдельных личностей с интересами общества, в котором эта личность существует. И кто знает, не являются ли пресловутые трудности результатом в том числе и недостаточного следования определёнными гражданами культурным нормам цивилизованного общества?

Мы, таким образом, имеем самые противоречивые и взаимоисключающие взгляды на это понятие.

Возникает необходимость в определении самого термина и понимания культуры как общественного явления, а также её всеобъемлющей роли и возможности в формировании полноценного социального общества.

Поскольку в сознании человечества понятие «культура» насчитывает не одно тысячелетие, а если мы отвлечёмся от термина и оставим его суть, то и десятки тысяч лет, очевидно, что это не прихоть отдельно взятого «умника» и даже не чья-то идеологическая концепция. Это нечто существовавшее во все времена и во всех народах с момента появления первых признаков сообщества среди людей. Природа не терпит ничего ей не нужного. Если что-то существует, то без этого и не обойтись.

Ведь именно благодаря феномену культуры человечество смогло адаптироваться и преодолеть все сложнейшие катаклизмы и катастрофические невзгоды за весь период своего развития. Напрашивается вывод, что культура присуща человеку как социально-биологическому виду, независимо от его национальности, религии, социальной или классовой принадлежности, степени его образованности и т. д.

Без проникновения в основы и суть психически-физиологического фактора в формировании личности мы вряд ли сможем найти полноценный ответ и дать обоснованное определение понятию «культура» и её месту в общественной жизни.

Современная наука отмечает три важных составляющих нашего мозга, уровень функционирования которых влияет на весь спектр проявлений человека, его как биологического, так и социального существования. Это, условно говоря, спинной мозг, увенчанный небольшим рудиментом, названным физиологами «мозгом рептилии». Далее над ним расположен «мозг млекопитающего», представляющий основную массу мозгового вещества. И замыкает парад кора головного мозга, отвечающая за то, что и делает нас, собственно, людьми. В ней сосредоточены функции речи, логического и абстрактного мышления, способность индивидуального самосознания и т. п. Как видите, строение нашего мозга отражает весь путь формирования гомо от рептилии до самого сапиенса. Противникам этой теории, а особенно приверженцам религиозно-божественной версии единовременного создания человека из праха, могу посоветовать проследить путь развития человеческого зародыша. От одноклеточного организма до полноценного человека, в котором отражены все стадии существования биологической жизни на земле включая простейшие организмы, рыб, земноводных, хвостатых млекопитающих и так далее. Что называется, комментарии излишни!..

Так зачем же нам так глубоко копать к вопросу о культуре? Причём здесь земноводные и прочие там лягушата? А вот зачем!

Каждый человек думает о себе, что он есть то, что он о себе думает. Таким образом, думанье, то есть здравый смысл, и представляется единственным способом, определяющим верное восприятие внешнего мира и нашего места в нём. А здравый смысл – дело-то наживное. Дитё, дескать, рождается неразумным, а по мере воспитания, образования и жизненного опыта оно приобретает то, что мы потом часто с известной натяжкой называем разумом. Не зря в народе, да и не только, бытует версия, что человек рождается на свет этаким чистым листом бумаги, на котором, что напишут, то и будет. Как бы нам ни хотелось, чтобы это было так, это не так! На самом деле человек ни в коей степени не лист бумаги. Куда вы денете весь его генетический опыт, переданный ему ещё при зачатии его папой и мамой. А им – от их папы и мамы, а тем – от их родителей… И так до первоисточника – некой одноклеточной субстанции, появившейся от случайного замеса неких аминокислот. И всё это отражено в нашей генетике – от самых низших клеточных функций до высших, «мозга рептилии», «мозга млекопитающего» и коры головного мозга – мозга гомо сапиенс.

Люди – неотъемлемая часть животного мира и значительное время своей биологической эволюции были животными. За эту составляющую нашего бытия и отвечают рудиментарные мозги. «Мозг рептилии» определяет всю физиологию организма, а «мозг млекопитающего» – рефлексивно-чувственную сферу, являющуюся основой эмоциональных реакций.

Гордому самосознанию не хочется признавать, что в нас есть нечто, управляющее нами вне нашего хотения. А, с другой стороны, кто управляет перистальтикой вашего кишечника, работой почек и лёгких?.. Кто заставляет биться ваше сердце, когда вы спите? Кто научил новорожденного плакать, сосать грудь, улыбаться. И, наконец, кто руководит сложнейшими биохимическими процессами в каждой клетке вашего организма? А какие у вас мотивации, когда вы влюбляетесь? Неужели соображения здравого смысла? «Любовь зла – полюбишь и козла» – это отсюда?

Всеми этими мало или совсем неосознаваемыми функциями организма управляет генетическое наследие всей эволюции, сформированное в условиях дикого животного существования и доставшееся нам от наших конкретных родителей. Каждый из нас является венцом многомиллионнолетней эволюционной цепочки, и весь её опыт сосредоточен в каждом из нас в виде физиологических функций и эмоционально-чувственных реакций. На фоне этого громаднолетия кора головного мозга, отвечающая за наше самосознание, сформировалась совсем недавно, какие-нибудь сотни тысяч лет назад. Это около двух последних секунд суточного времени на часах биологической эволюции. Так кто главней?

Ну и как уживается между собой весь этот зоопарк?

А очень непросто.

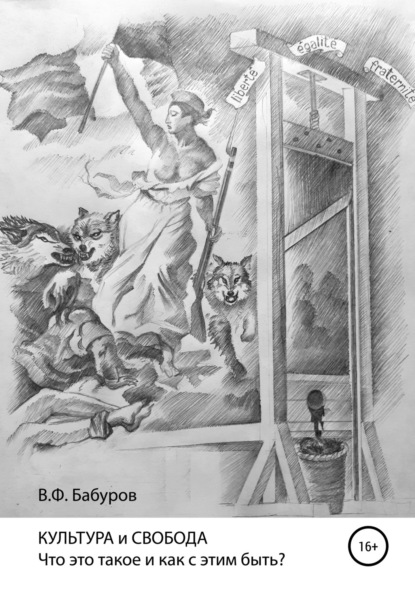

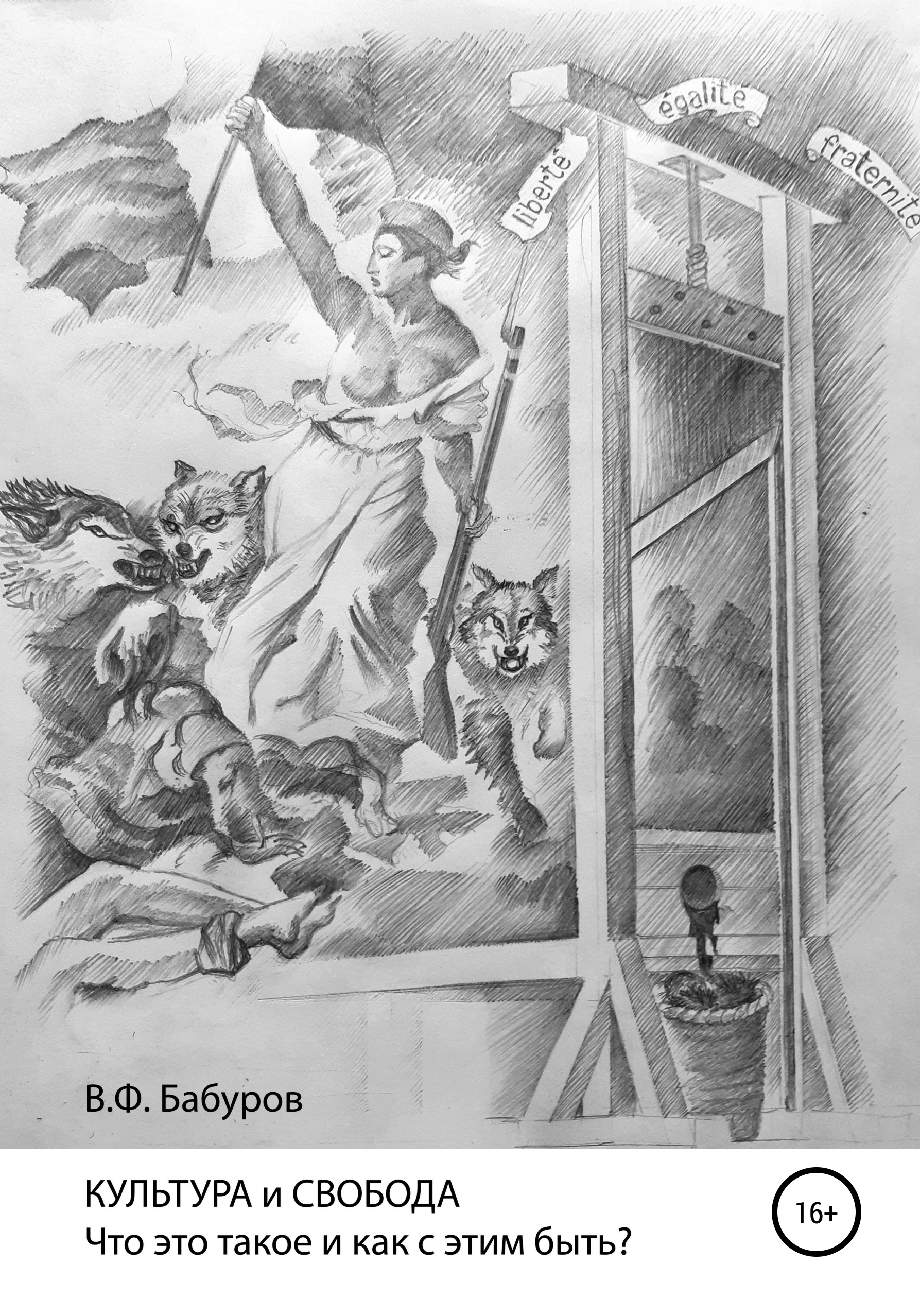

Скотоподобный генетический опыт всё время напоминает о себе, особенно тогда, когда наш разум перестаёт нас контролировать. Или вообще, когда природа нас им мало наделила. Вот вам и «крокодилы», вот вам и «волки», вот вам и «крысы» или «обезьяны» в человеческом сообществе. Единственное, что может обуздывать этот зверинец – это наше благородное сознание.

Почему же оно, являясь неотъемлемой частью функции мозга человека, тем не менее, противопоставляется более древним и, безусловно, более могущественным подразделам? А вот почему…

Наше сознание стало формироваться одновременно с переходом древнего человека от животного способа существования, где каждый сам за себя, к общественному, где необходимо считаться с другими.

А поскольку весь наш животный опыт был сформирован до появления сознания, то он и остался за его пределами. То есть, по определению современной психологии, в подсознании. Он никуда не исчез и, как прежде, руководит основными мотивациями нашего поведения в виде чувств, желаний и эмоций, только наше сознание, как правило, это не может, а то и не желает, понять или принять.

Вся наша жизнь наполнена противоречием между желаниями и логическими соображениями. Эмоциональные позывы обычно враждуют со здравым смыслом… Ребёнку хочется бегать по лесу, а надо сидеть за партой… Инстинкт требует добыть зверя в дом, а нельзя – свинка соседская!.. Одолели инстинкты воина-защитника или захватчика – а время мирное. Куда деть агрессию? Не выплеснуть ли её на ни в чём не повинных пассажиров в трамвае… Правда, и некоторым животным, живущим рядом с человеком, присущи признаки культуры. Мы можем говорить о культурном поведении воспитанной домашней собаки, которая также может сдерживать и подчинять многие свои желания ради сосуществования с человеком. Естественно, при недостатке такой способности эгоистичное, то есть животное, начало берёт верх и в людях. В такой особи возобладают тенденции считать свою персону центром и образцом мироздания. Любое отличие от эгоистических представлений этого образца на мироустройство воспринимается им как посягательство на устои и вызывает агрессивное неприятие.

Природа велит мужику быть альфа-самцом в стае. А как, если стаи давно уже нет? Зато есть «Лексус»… Все альфа-самцы в наши дни ездят на «Лексусах»… А если не повезло? Если бабла не накопил? А твоё сознание говорит твоему альфа, что ты неудачник без «Лексуса»? Это невыносимо!

Противоречие между желанием и возможностью его удовлетворения раздражает, тревожит и выводит из равновесия. Хочется от этого портящего жизнь раздражения избавиться. Проще всего выплеснуть раздражение в агрессии, найти виноватого и набить ему лицо, или заняться самому агрессивным спортом, или хотя бы побыть рядом в качестве болельщика, особенно на стадионе, особенно в толпе. Толпа ведь – мощнейший катализатор именно животных инстинктов, так как снижает индивидуальную ответственность за происходящее. Хорошо, если выплеск ограничивается трибунами стадиона… Есть ещё способ снять это противоречие, слегка усыпив бдительность сознания, через магазин… Пятьдесят грамм – уже хорошо, сто пятьдесят – ещё лучше… Злобное сознание уже слегка приснуло и не тиранит нашего «альфа» за его несостоятельность. Рушится семья, карьера, здоровье… А где же здравый смысл? Попробуйте оттащить алкаша от рюмки при помощи здравого смысла… Эмоции-то посильней!..

Ну а любовь как одна из самых мощнейших наших эмоций?.. Это ли ни гимн отсутствию здравого смысла?

Вот какая сила на самом деле нами управляет…

А как же нам теперь жить с нашими животными инстинктами в цивилизованном сообществе? Может быть, хорошо бы совсем от них избавиться? Чтобы не мешали здравому смыслу зарабатывать деньги. Хорошо бы, хорошо, да не получится. Куда вы денете всю вашу физиологию с инстинктами, весь генетический опыт? Да и будет ли так хороша жизнь без любви к женщине, детям, без страха, если на вас сзади неожиданно наезжает машина? Или без малоэффективного, с позиций рациональной пользы, занятия – рыбалки. Не говоря уже о более высоких материях: искусстве, литературе, поэзии. Слава Богу, человечество задумалось об этом своевременно, примерно так лет тысчонок сто пятьдесят назад, и изобрело один, единственно приемлемый способ примирения разума с эмоциями. Тот, который мы теперь называем словом «КУЛЬТУРА».

Каковым же способом феномен культуры проявляет себя конкретно в нашем сообществе? И как мы можем определять: вот этот человек уже культурен, а этот – ещё нет. И где граница. А какими мерками определяется культура сообщества? И каким образом, наконец, появляется то, что мы определяем термином «культура»?

В понимании обычного человека культура – это свод определённых правил, традиций, нравственных норм, воспитания, привычек и так далее. Они присущи в большей или меньшей степени конкретному сообществу или определённой личности, живущей, опять же, в конкретном сообществе. Очевидно, что все эти компоненты не появляются неожиданно и сами по себе…

Необходим достаточно долгий временной период, чтобы в обществе выработались эти слагаемые. Другими словами, должно пройти время, в течение которого система утрясается до степени определённой устойчивости и стабильности. Каждое человеческое сообщество при условии достаточно продолжительного существования без влияния посторонних факторов вырабатывает свою культуру. К внешним признакам этого можно отнести, прежде всего, устойчивость самого сообщества. А также сложившиеся в конкретном народе манеру одеваться, традиции, обычаи, нормы и правила поведения, религиозные взгляды, стиль – во внешнем виде, в архитектуре и искусствах. Всё это не что иное, как то, что можно определить словом «гармония». Устойчиво существующая система при малом влиянии внешних факторов рано или поздно приходит в это стабильное состояние. А поскольку основы чувственного восприятия заложены в нас генетическим опытом, сформированным нигде более, как в природе, то гармонические проявления природы и есть эталон для любых эмоциональных оценок. Таким образом, гармония как выражение чего-то устойчивого и состоявшегося всегда в восприятии человека эмоционально положительна. И напротив, любой выход за рамки сложившихся устойчивых представлений разрушает ощущение гармонии и воспринимается эмоционально негативно.

Но чем шире сообщество и чем оно более устойчиво, тем большее развитие получает свод правил, определяющих сосуществование в нём. Возникают носители этих правил: традиции, фольклор, эпос, религия, моральный и уголовный кодексы и так далее. Происходит общественное формирование и накопление культурных установок с возможностью передачи их в уже готовом виде следующим поколениям. Человечество имеет примеры высокоразвитых форм культуры, появившихся в обширных сообществах при условии достаточно долгого стабильного периода времени их существования. Любая система, существующая длительное время без активного влияния извне, стремится к цельности, то есть к гармонии. Закон гармонии – всеобщий закон существования материи от процессов формообразований в космосе до законов квантовой физики и микробиологии – также определяет и формирование человеческих взаимоотношений. Гармонично развитое сообщество воспринимается положительно, прежде всего, эмоционально, на уровне эстетического восприятия. Такая оценка и породила в искусствоведении термин «стиль эпохи». Примерами могут служить стили барокко, рококо, Викторианский стиль, эстетика и культура средневековой Японии и т. д.

Стадия развитого устойчивого сообщества по закону гармонии проявляет себя во всех сферах: в экономике, обороноспособности, образовании и, конечно, в культуре.

Культура такого общества выходит за рамки простого свода правил и примитивной иерархии устройства, воплощённых в традициях, эпосе и религиозных догмах. Появляются более регламентированные нормы поведения и социально обусловленная система наказания за невыполнение их в виде свода законов, уголовного и гражданского права. Успевают возникнуть более утонченные формы культуры, соответствующие более сложным формам взаимоотношений.

Закон гармонии работает и применительно к конкретной личности. Устойчивое и стабильное сосуществование двух противоположностей в виде генетического опыта – чувств и эмоций – и собственного прижизненного опыта – сознания и разума, соединяемых при помощи культуры в единое целое, – и порождает гармонию, позволяющую говорить об уровне культуры данной личности. Чем сложнее духовно организована личность, тем тоньше и нюансней проявляет она себя во внешнем мире, формируя вокруг соответствующую комфортную ей среду обитания и приводя свою сущность в соответствие с общественной ментальностью. Такие личности, носители достигнутой ими гармонии, являются и внешне крайне привлекательными для окружающих. С ними хотят общаться, им подражают, они воплощение стиля и законодатели моды. В итоге – они лидеры.

Поскольку эмоционально-чувственная сфера в развитом сообществе регламентируется общественной моралью и собственным высоконравственным самосознанием и ограничена в возможности непосредственной реализации в поступках и действиях, находятся адаптированные культурой формы опосредованного выплеска, чувственности. Это осуществляется в музыке, поэзии, литературе и других видах творчества, позволяющих не только выражать в приемлемой для социума форме эмоциональность, но и накапливать эти способы, а кроме того, и опыт сложнейших высокодуховных форм взаимоотношений. Ведь жизнь отдельного индивидуума из-за ограниченности её во времени и пространстве не позволяет на собственном опыте приобрести в достаточном объёме ставший необходимым для полноценного бытия спектр культуры. Недостаточность культурного опыта, соответственно, ограничивает и диапазон социальных контактов. Необходимым условием для становления полноценной в культурном смысле личности является расширение культурного диапазона вне личностного опыта. Такую возможность, кроме непосредственного контакта с носителями высокой культуры, дают определённая стопка прочитанной классической литературы и поэзии, просмотр достаточного количества оскаровских кинофильмов и хороших театральных спектаклей, приобщение к искусству, музыке и прочему… То есть к тому, что является материальными накопителями всего мирового культурного опыта.

Но говорить об отсутствии культуры и в ограниченном и, казалось бы, малоразвитом сообществе было бы неправильно. Каждое сообщество, каждая даже очень маленькая группа вырабатывают свой кодекс, свои правила поведения, без которых их совместное сосуществование было бы невозможным. Человек, проживший всю жизнь в ограниченном пространстве, к примеру в глухой деревушке, может быть вполне гармоничной для данного сообщества личностью. Но, к сожалению, гармония эта в деревушке и заканчивается. Даже в соседней деревне может уже быть своя гармония, со своими правилами поведения, манерой одеваться и т. д. А это уже чуждая культура. Ограниченного в своей самобытности и достигшего хоть маленькой, но гармонии человека она раздражает. Всё непривычное кажется ему смешным, нелепым и враждебным. Отсюда же расовая и национальная нетерпимость – следствие нижайшего уровня индивидуальной культуры. Как правило, в малых сообществах не успевают сформироваться высокоразвитые формы поведенческой культуры. В них преобладают диктаторские и тиранические формы отношений, враждебно нетерпимые к иным формам существования. Яркими примерами таких сообществ являются всевозможные закрытые религиозные секты, маргинальные неформальные группы, криминальные группировки.

Личность с развитым культурным диапазоном благодаря натренированному чувству гармонии способна воспринимать положительно и легко адаптироваться к незнакомой ей ранее культурной гармонии.

По сути, культура – это свойство осознано подчинять свой эгоизм принятым в данном сообществе правилам. То есть, проще говоря, социально адаптированный способ выражения эмоций. Естественно, при недостатке этого самого свойства, эгоистичное, то есть животное, начало берёт верх. В такой особи возобладают как наследие неокультуренной генетики тенденции считать свою персону центром и единственно возможным образцом мироздания. Любое отличие от эгоистических представлений такого образца на мироустройство воспринимается им как посягательство на устои и вызывает агрессивное неприятие.

Каким же образом нам принять или исправить эту ситуацию? Есть для этого два способа: остаться навсегда в своей деревне и пребывать там в гармонии ограниченного культурного пространства или расширить диапазон своей собственной культуры до приемлемых для иных форм жизни условий.

Развитая личность на порядок расширяет свои возможности социальной адаптации: «Истинный джентльмен – в любой компании свой человек».

Среди населения преобладает представление, что культура и образование – синонимы. Якобы все люди, имеющие дипломы о высшем образовании, автоматически приобщаются к сообществу людей высокой культуры. Иногда это так, а очень часто и совсем не так. Ведь высшее образование, как правило, даёт только знания, а культура – это умение управлять проявлением своих эмоций. Ни один вуз в нашей стране, а, к сожалению, и школа, не ставят задачу формирования именно культурной личности. Человек может быть сколько угодно грамотным, хотя бы с тремя дипломами, и при этом быть не только не джентльменом, но и откровенным мерзавцем и злодеем, по сути, оставаясь образованным быдлом. В то же время вне образования невозможно говорить о каком-либо уровне культуры вообще. Личностью может стать человек, осознавший необходимость сочетать свой природный эгоизм в виде всей чувственно-эмоциональной сферы с необходимостью соизмерять его с наличием таких же качеств и в окружающих людях. То есть не пожелавший быть быдлом.

При этом диапазон культуры безграничен – от необходимости поделиться с голодным едой или помочь слабому до самых высоких форм искусства и этики. Пока что в нашем государстве важнейший национально-образующий вопрос формирования ЛИЧНОСТИ из каждого гражданина отдан на откуп каждому гражданину. Вместо этого национальной идеей государства провозглашены патриотизм и православие. Не будем вдаваться в чрезмерную критику этих постулатов. Обратим внимание только на то, что патриотизм – это любовь к Родине, а фактически – эгоизм данного сообщества, как и любовь к самому себе отдельно взятой личности со всеми вытекающими последствиями, апогеем чего история явила гитлеровский нацизм. А православие – идеологическая доктрина, сформировавшаяся 2000 лет назад в рабовладельческом обществе среди тёмного, неграмотного и невежественного населения чуждого нам менталитета. Каким образом эта, мягко говоря, малонаучная идеология может быть актуальной для России двадцать первого века? Очевидно, с целью держать в подчинении одураченные, недостаточно образованные массы в силу отсутствия в них какого-либо чёткого понимания окружающего мира, ищущие любую иллюзию опоры в том хаосе, которым представляется мир перепуганному индивидууму, будь то религия или коммунистическая идея.

История показывает, что недооценка культурной составляющей обязательно рано или поздно приводит к полной деградации любого сообщества. Недостаточный уровень культуры нашего государства уже проявляет себя в поголовной коррумпированности чиновничьего аппарата во всех его уровнях, где эгоистичные мотивации явно преобладают над такими категориями чиновничьей культуры, как честь, достоинство, служение Родине…

Культура, не являясь привилегией только джентльмена, – важнейшая составляющая любой успешно реализуемой сферы человеческого бытия. Какую бы отрасль деятельности мы ни рассматривали, везде можно говорить либо о высокой культуре, либо об отсутствии таковой. Это можно отнести и к экономике, и к творчеству, и к трудовым процессам, и к конкретному сообществу людей, и к среде обитания человека. В каждом деле можно говорить об уровне профессиональной культуры. Каждый город обладает тем или иным уровнем культуры, определяющимся, прежде всего, культурой людей, его населяющих. Технологическая культура, культура организации производства, дизайн автомобиля, манера одеваться, поведенческие навыки, воспитанность… Все проявления нашей жизни дают возможность говорить об их культурной составляющей.

Обращённость культуры к сознанию человека через примирение его рационально обусловленных мотиваций с эмоционально-чувственной составляющей порождает интересный феномен. Рационально смысловое содержание, доведённое до сознания через положительно воспринимаемый эмоционально-чувственный образ искусства, становится убеждением. Раньше всего этот феномен начал применяться в религии, в том числе в христианстве, которое за две тысячи лет достигло такого совершенства в использовании синтеза искусств, что даже для атеистов посещение храма привлекательно ради его эстетики. А соединение эстетики с обращением к неокультуренным, генетически обусловленным инстинктам толпы становится мощным идеологическим оружием.

Этот фактор в своё время с успехом применил небезызвестный Адольф Алоизович Шикльгрубер, основавший в Германии национал-социалистическую рабочую партию. Он, будучи слегка приобщённым как несостоявшийся художник к искусству, если не понимал, то чувствовал возможности его воздействия на сознание. В нацистской пропаганде наряду с маргинально-идеологическими использовались мощные эстетические компоненты, такие как военные марши, факельные шествия, дизайн военной формы от лучших художников того времени, архитектура, кинофильмы, живопись и плакат.