Полная версия

Полная версияПолная версия:

Системный подход к оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра: сборник научных трудов

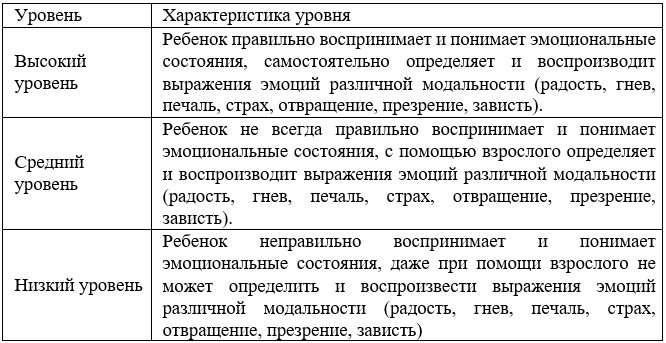

Параметры для определения уровня эмоционального развития

По совокупности результатов составляется психолого-педагогическое заключение с определением психолого-педагогического диагноза.

Пятый блок – заключительный. Составляется заключение, которое представляется на экспертный совет, где определяются задачи для коррекционно-развивающей работы, формируются рекомендации.

Таким образом, использование описанной функциональной модели психолого-педагогической диагностики позволяет наиболее детально исследовать состояние ребенка, определить уровень его актуального развития, выявить потенциальные возможности обследуемого. С её помощью возможно провести детальный анализ как первичного, так и вторичного дефекта, оперативно и точно выбрать «мишени» для коррекционно-развивающей работы, а также оценить результаты динамики реабилитационного процесса.

Список литературы:

Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.

Исаев Д.Н. Принципы оценки психического развития // Психопрофилактика в практике педиатра. – Л.: Медицина, 1984. – С. 36-47.

Калашникова С.А. Диагностика психического развития детей в младенчестве и раннем возрасте: Учебно-методическое пособие. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2007. – 67 с.

Карелина И.Б. «Комплексная абилитация неговорящих детей раннего возраста»: – Монография. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2017. – 156 с.

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической психологии. – М.: ЛИНКА–ПРЕСС, 1997. – 176 с.

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2002. – 176 с.

Разенкова Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста. – М.: Школьная пресса, 2000. – 160 с.

Разенкова Ю.А. Содержание индивидуальных программ развития детей младенческого возраста с ограниченными возможностями, воспитывающихся в доме ребенка // Дефектология. – 1998. – №3. – С. 57–63.

Разенкова Ю.А. К вопросу об использовании отечественных и зарубежных методик диагностики психомоторного развития в качестве инструментов раннего выявления возможных отклонений в развитии. Дискуссионные аспекты проблемы / Альманах института коррекционной педагогики РАО. – 2000. – №2. – С. 12–14.

Специальная психология / Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.

Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 128 с.

Фрухт Э.Л., Тонкова–Ямпольская Р.В. Некоторые особенности развития и поведения детей с перинатальным поражением нервной системы // Дефектология. – 2003. – №4. – С. 24–27.

Шаграева О.А. Детская психология. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – 368 с.

Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 320 с.

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ

Колесникова Т.В.

Особенности речевого развития. Речь – это высшая психическая функция, которая отличает человека от других видов живых существ. Она является средством выражения мысли. А.Р. Лурия рассматривает речевую функцию как совокупность психологических особенностей и мозговой организации. Речь сложна по структуре и делится на два основных пласта. Первый пласт, в который входят гностические и праксические функции, А.Р. Лурия расценил как базисный, над которым в течение жизни надстраивается второй (смысловые функции), связанный с пользованием средствами языка: словами, словоформами, фразами [8].

Важно, что для развития понимания речи необходим хорошо развитый слуховой гнозис, т.е. восприятие последовательных стимулов. Речевое слуховое восприятие организовано в фонематическую систему, где фонема (единица речевого акустического восприятия) является смыслоразличительной единицей речи. Для развития воспроизведения речи необходим оральный праксис (умение подуть, пощелкать языком, надуть щеки) и наиболее сложный из всех видов праксиса – артикуляционный (способность произносить звуки речи и их серии (слова). Е.Н. Винарская считает, что предметом для артикуляционной позы звука речи служит его акустический образ, т.е. ребенок слышит звук и «подгоняет» под него артикуляционный уклад. Артикуляционный праксис может быть афферентным и эфферентным. Оба эти праксиса осваиваются ребенком параллельно [1].

По функциям речь делят на номинативную (слово) и коммуникативную (фраза), она может быть устной и письменной. Для полноценной речевой деятельности необходимо владеть средствами языка, так называемыми кодами: фонетическим, лексическим, морфологическим и синтаксическим.

Речь – это средство общения, возникает и развивается под влиянием потребности в общении и служит целям общественного объединения людей. Речь является одним из показателей развития ребенка. Она реализует несколько потребностей ребенка: коммуникативную, информативную, познавательную (развивающую).

Вывод: для полноценного развития речевой деятельности необходимо:

Развитый, без патологии слуховой анализатор, т.е. слух должен быть в норме.

Своевременное и правильное созревание мозговых структур: развитие гностических и праксических функций.

Развитие речевого восприятия (гнозиса) для развития понимания речи.

Развитие орального, артикуляционного праксиса для развития воспроизведения речи.

Усвоение средств языка (кодов) в соответствии с онтогенезом: развитие фонематического слуха, звукового анализа, словаря, грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, навыков и умений связной речи.

Развитие общей моторики в соответствии с онтогенезом.

Речевой онтогенез в норме.

В логопедии термином «онтогенез речи» принято обозначать весь период формирования речи человека, от первых его речевых актов до того совершенного состояния, при котором родной язык становится полноценным орудием общения и мышления.

Описанием и изучением этапов становления речи занимались такие авторы как А.Н. Гвоздев, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев и другие. Все они выделяют разное количество этапов, часто по-разному их называют, но схема речевого онтогенеза сведена к общему знаменателю.

В нашей диагностической работе мы опираемся на периодизацию А.А. Леонтьева, которая включает в себя 4 этапа [6]:

1-й – подготовительный (доречевой) – до одного года. В этот период начинает развиваться зрительное и слуховое восприятие, формируется начальная предметная и игровая деятельность, появляются гуление, лепет, возможность подражать звукам речи, т.е. появляются необходимые предпосылки для общения ребенка с окружающими его людьми. Основными диагностическими параметрами в это время являются: крик, гуление, лепет, первые слова (звукоподражания). Двигательная активность является одним из важных показателей развития ребенка. Задержка общего моторного развития может сигнализировать о возможной задержке речевого развития.

Все голосовые реакции ребенка можно разделить на 2 группы: рефлекторные звуки и «социализированные» звуки. Среди рефлекторных звуков выделяют: звуки крика и звуки «удовольствия». Звуки «удовольствия» стимулируют речь, свидетельствуют о том, что ребенка ничего не беспокоит, он доволен и готов к общению. Крик же угнетает речевую функцию. В норме крик здорового младенца должен быть громкий, чистый, с коротким вдохом и удлиненным выдохом. У детей, у которых в дальнейшем выявляются расстройства речи, крик может в первые недели отсутствовать или имеет болезненный характер. Он может быть пронзительным или очень тихим в виде отдельных всхлипываний или вскрикиваний, которые ребенок обычно производит на вдохе. Болезненным признаком является также носовой оттенок голоса. С трех месяцев начинается развитие интонационной характеристики крика [4].

С 2-5 месяцев у ребенка в норме появляются и активно развиваются звуки гуления, которое является своеобразной тренировкой речевого дыхания. Данные звуки произносятся спонтанно, с открытым ртом. Их репертуар постепенно обогащается. В этот период фонема выступает уже как самостоятельный речевой сигнал. С помощью него, ребенок активно общается с окружающими, прежде всего с матерью. Отсутствие гуления, его рудиментарность, неинтонированность, необращенность к взрослому может быть симптомом речевого недоразвития.

В норме, к 5-6 месяцам нормальный ребенок начинает произносить сочетания губных и гласных звуков, таких, как: «баааа», «мааа», а также язычных звуков «тааа», «лааа». К этому же возрасту появляется и первый слог «ба» или «ма». Это – начало развития лепета. В период лепета формируется необходимая для речи слухо-вокальная интеграция. Лепет является средством общения ребенка с окружающими, средством познания окружающего мира.

В конце первого года жизни у здорового ребенка видоизменяется форма ведущей деятельности. Ею становится предметно-действенное общение со взрослым. Это является мощным стимулом для развития речи. В это время у ребенка могут появиться первые осознанные слова. Ребенок уже понимает такие речевые инструкции, как «дай, на» с жестовым подкреплением. Ребенок узнает определенные предметы и может их показать (поднятием головы, взглядом на предмет).

2-й – преддошкольный этап первоначального овладения языком – до 3 лет. Данный этап можно условно также разделить на несколько составляющих.

1. С 9-18 месяцев. На этом этапе совершенствуется слуховое восприятие, появляются первые элементы восприятия ритма, начинает устанавливаться связь между предметом и его словесным обозначением. К 18 месяцам ребенок знает названия около 12 окружающих его предметов, примерно 5 из них узнает на картине. Начинает развиваться общение с окружающими при помощи так называемых «слов-корней», которые для ребенка выполняют функцию целых предложений. Начинает развиваться интонация просьбы. На начальных этапах развития речи имеет место ситуативное понимание обращенной речи, и только по мере развития практических действий с предметами происходит вычленение предмета из ситуации на основе его ведущего назначения. Создаются предпосылки для обобщенного понимания значения слов, для формирования слов-понятий. В процессе практического опыта у ребенка вокруг каждого слова-понятия формируются смысловые поля. Словарный запас должен составлять от 50 до 100 слов.

2. С 18 месяцев до 2 лет – активно появляются в речи слова «языка нянь» (лепетоподобные слова: «ба-ба, бай-бай», звукоподражательные: «мяу, ням-ням, тук-тук», протослова: «фа – горячо», застывшие фразы «ба-би – баба Ира». Появляются голофразы, двусловные высказывания «телеграфного стиля», предложения со словами «вот, этот, пусть, давай». Словарный запас 200-300 слов, которые могут быть фонетически недостаточно сформированы. Понять ребенка в этот период могут только близкие люди.

3. С 1 г. 10 мес–2 лет до 3-х лет происходит усвоение грамматической структуры предложений. Длина предложений увеличивается до трех слов. Качественной особенностью этого периода является то, что окончания употребляемых ребенком слов начинают изменяться в зависимости от их синтаксической роли. Для выражения синтаксических связей ребенок начинает использовать падежные окончания существительных, личные окончания глаголов и служебные слова. Словарь составляет от 400-500 до 1000 слов.

3-й – дошкольный этап – от 3 до 7 лет. На третьем этапе развиваются предложения более сложной синтаксической структуры, усваиваются разнообразные языковые категории (падежные формы, предлоги, союзы). Здоровый ребенок в возрасте 4-5 лет полностью владеет речью как средством общения.

4-й – школьный этап с 7 лет. Речь продолжает развиваться и совершенствоваться.

Как мы видим, развитие ребенка происходит очень быстро, и в норме речью ребенок овладевает к 3-м годам. К сожалению, на практике мы видим, что родители детей к 3-м годам замечают лишь отсутствие её и обращаются к специалистам достаточно поздно.

Дизонтогенез речевого развития.

Неврологические заболевания у детей раннего возраста приводят к аномальному развитию функций и искажению программы развития в целом. Но развитие ребенка зависит от многих факторов, и устанавливать причину нарушений необходимо в каждом отдельном случае. В ряде случаев дети с нарушением речи – это недоношенные дети, рожденные в асфиксии. Многие родители отмечают, что их дети в раннем возрасте много кричали, плакали, был нарушен сон, аппетит, быстро отказались от грудного вскармливания. Причиной раннего отказа от грудного вскармливания у ребенка могут быть ослабленные (паретичные) мышцы, принимающие активное участие в сосательном акте. Тогда у детей подтекает молоко. Наличие соски или неоправданно долгое кормление грудью наоборот угнетают речевую функцию, снижают развитие умственных способностей [2]. У большого количества детей отсутствует стадия лепета. Гуление, часто искаженное, недостаточно выраженное, не носит социализированный характер. Также в ходе сбора анамнеза выясняются и многие другие проблемы, такие как задержка общего моторного развития, детский церебральный паралич, судороги.

Нарушение речевого онтогенеза у детей раннего возраста обусловлено расстройством либо речевой функции, либо речевой системы в целом. В последнее время в условиях развития нейропсихологии стали выявляться на ранней стадии задержки речевого развития, которые связаны с нарушением слухоречевого гнозиса и артикуляционного праксиса. Ввиду нарушения или незрелости данных функций речевое развитие значительно задерживается, либо не развивается до уровня нормальной речи, особенно при условии позднего обращения к специалистам [5].

Задержка речи или её расстройство на уровне понимания может быть связана с нарушением центрального или периферического слуха, а также нарушением интеллекта [10].

Нарушения формирования произносительной стороны речи обусловлены расстройствами артикуляции, которые связаны с параличами черепно-мозговых нервов или их ядер, часто наблюдаются у детей с ДЦП. При диспраксии развития часто наблюдаются признаки артикуляционной диспраксии. Признаки дизартрии можно выявить в раннем возрасте.

Следует отметить нарушения коммуникативной функции речи. У детей отмечается отсутствие желания общаться, отсутствие указательного жеста, зрительного контакта, вокализации, не имеющее лексического значения, и другие признаки, что может свидетельствовать о расстройстве аутистического спектра.

Соответственно нарушения речевого развития могут быть обусловлены нарушениями [9]:

на уровне понимания речи, ее осмысления;

на уровне формирования произносительной стороны речи;

на уровне коммуникативной функции речи.

Дифференциальная диагностика речевых нарушений.

Речь, а именно её отсутствие – это основной запрос, жалоба родителей, которые приходят за помощью в центр «Коррекция и развитие» в службу ранней помощи. Несмотря на различные по механизмам формы речевых нарушений, у всех этих детей наблюдаются проблемы, которые проявляются в той или иной степени на когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровне.

Проблема дифференциальной диагностики речевых расстройств рассматривается в работах Е.Н. Винарской, Н.Н. Трауготт, Г.Н. Чиркина и др. и является крайне дискуссионной.

Возможны следующие трудности при диагностике речевых нарушений:

отсутствие мотивации к речевой деятельности;

недостаточность базовых представлений о значениях предметов и явлений окружающей действительности;

несформированность коммуникативной, регулирующей, планирующей функций речи;

недостаточность сенсомоторного уровня речевой деятельности.

Мы попытались дифференцировать «неговорящих» детей с точки зрения клинических проявлений и общепринятых категорий речевых нарушений. Так, под задержкой речевого развития мы понимаем запаздывание в развитии, вследствие которого экспрессивные и импрессивные компоненты речи находятся на уровне развития, соответствующем речи ребенка более младшего возраста. До 3 лет – задержка речевого развития (ЗРР), после 3 лет – общее недоразвитие речи (ОНР) или системное недоразвитие речи (СНР) тяжелой степени.

Формулировки логопедического диагноза

Примерные формулировки логопедического заключения, принятые для практического использования специалистами в нашем Центре:

Задержка речевого развития.

Данное заключение ставится детям, у которых по тем или иным причинам отсутствует мотивация, потребность в говорении, при этом достаточно понимающим обращенную речь на фоне:

гиперопеки со стороны родителей (когда ребенку достаточно жеста и взгляда, чтобы его поняли);

высокой тревожности, что проявляется в «молчаливом негативизме» (мутизме);

социальной депривации или соматической ослабленности;

незрелости мозговых структур (темповая задержка развития).

Этой группе детей рекомендовано: консультация невролога, занятия с педагогом-психологом, логопедом с целью стимуляции речевой и психической деятельности.

Задержка речевого развития на фоне эмоционально-волевых нарушений.

Эта формулировка применяется в случаях у детей с сенсорными нарушениями и наличием черт аутистического спектра, что выражается в:

отсутствии контакта (отсутствие указательного жеста, зрительного контакта);

нарушении коммуникации (отсутствие общения);

своеобразии игры;

отсутствии взаимодействия с детьми и взрослыми;

наличии стереотипий.

Данной группе детей рекомендовано: консультация (лечение) врача-психиатра, консультация невролога, занятия с ABA-терапевтом, педагогом-психологом, нейропсихологом. Традиционные логопедические занятия на данном этапе будут не эффективны.

Задержка речевого развития с признаками слуховой речевой агнозии. Данное заключение используется в ситуациях, когда ребенок не понимает обращенную речь при нормальном слухе и интеллекте. Относится к церебральным нарушениям на гностическом уровне мозговой организации. Чтобы овладеть пониманием речи, необходимы этапы: развитие неречевого слухового гнозиса (правая височная доля), ребенок слышит и различает неречевые шумы; затем переход в речевой слуховой гнозис (левая височная доля), когда ребенок слышит звуки речи, начинает их различать и понимать, то есть появляется фонематический слух, который позволяет дифференцировать фонемы родного языка. Фонематический слух развивается в связи с развитием семантики речи ребенка. Соответственно, если у ребенка есть нарушения или незрелость именно в этой области, то развивается слухоречевая агнозия. Впоследствии данные нарушения приводят либо к сенсорной дислалии, либо к сенсорной алалии [2].

Таким детям необходим логопед, который будет работать над развитием неречевого слуха, речевого слуха, дифференциацией речевых и неречевых шумов. Кроме того, такому ребенку необходим психолог, дефектолог, консультация врача-невролога.

Задержка речевого развития с признаками артикуляционной диспраксии. То есть ребенок понимает обращенную речь, реагирует на неё, но акустический образ не совпадает с артикуляционным укладом. Относится к церебральным нарушениям речи на праксическом уровне мозговой организации. Этапы формирования экспрессивной речи соответствуют речевому онтогенезу. Соответственно при нарушении, незрелости речедвигательной коры правого полушария, а позже третичных полей левого полушария, экспрессивная речь не формируется. В дальнейшем данная задержка может привести к моторной дислалии или моторной алалии. Детям данной категории также необходим логопед, но работать он будет в другом направлении, а именно: развивать оральный, артикуляционный праксис.

Задержка речевого развития при ДЦП, когда нарушения речи обусловлены нарушением иннервации речедвигательного аппарата.

Задержка речевого развития при нарушении слуха.

Задержка речевого развития при интеллектуальной недостаточности. Сюда относятся синдром Дауна, болезнь Метля, Тернера-Шершевского, синдром кошачьего крика и другие пороки генетического или внутриутробного характера, которые вызывают тяжелые расстройства психики и интеллекта.

После 3,5 лет синдром ЗРР уходит на задний план, т.к. речь в норме к этому времени должна быть сформирована. Соответственно при нарушениях её, при её отсутствии необходимо определить уровень ее развития, уровень ее сформированности для того, чтобы проложить дальнейший маршрут развития ребенка и его речи, коммуникации, коррекции.

Примерные формулировки логопедического заключения, принятые для практического использования специалистами в нашем Центре для детей после 3-х лет:

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это синдром, который ставят детям при первично сохранном интеллекте, для этой категории детей рекомендованы занятия с логопедом, консультация невролога, занятия с педагогом-психологом.

ОНР (I уровень речевого развития), признаки артикуляционной диспраксии (по Т.Г. Визель) [2].

ОНР (I-II уровень речевого развития), фенотип моторной алалии (по М.И. Лынской) [10].

ОНР (II-III уровень речевого развития), заикание средней степени, тоническая форма, артикуляционная локализация, степень болезненной фиксации умеренная.

Системное недоразвитие речи (СНР) – диагностируется у детей со специфическими речевыми расстройствами, возникшими параллельно с первично другой патологией: интеллектуальной недостаточностью, в том числе с генетическими заболеваниями. Для данной категории на начальном этапе рекомендованы занятия с учителем-дефектологом, консультация врача-психиатра, занятия с педагогом-психологом.

СНР (легкой степени), дизартрия у ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.

СНР (средней степени), стертая дизартрия.

Необходимо отметить, что для диагностирования речи у детей с расстройствами аутистического спектра главным критерием является нарушение коммуникации. Нарушения коммуникации при аутизме, РАС затрагивают как вербальную, так и невербальную коммуникацию. Формулировки заключений для детей данной группы могут иметь некоторые варианты:

СНР у ребенка с расстройством эмоционально-волевой сферы.

Несформированность средств языка у ребенка с РАС.

Нарушение коммуникативного функционирования при формально правильном развитии речи.

В рекомендации данной группы входит лечение у врача-психиатра, невролога, занятия с АВА-терапевтом, педагогом-психологом.

Роль учителя-логопеда в комплексной диагностике

Особая роль в диагностике неговорящих детей принадлежит логопеду. В обследовании детей раннего и младшего дошкольного возраста мы используем, как правило, нестандартизированные методики: игровые методики со знакомыми ребенку игрушками и предметами. Обследование проводится в игровой форме, значительное внимание уделяется методу наблюдения. Методика логопедического обследования основывается на таблице системного развития нормальной детской речи, составленной М.Б. Елисеевой, в которой нашли отражение основные закономерности развития речи ребенка от 0 до 7 лет.

Логопедическое обследование проводится по плану, предусмотренному специальной речевой картой. При диагностике неречевых детей обязательно используются методики для исследования слухового восприятия: оценка способности к дифференциации звучащих игрушек и определение направления звучания игрушки. Особую роль в логопедическом обследовании специалист уделяет изучению сформированности понимания речи.

В логопедическое обследование входят такие пробы, как:

Обследование дыхательной и голосовой функции: исследование типа дыхания (верхнеключичное, грудное, диафрагмальное); исследование речевого дыхания (3-4 слова – 5 лет, 4-6 слов – 6-7лет); исследование голоса (сила голоса, диапазон, выразительность, тембр); наличие саливации.

Обследование динамической организации артикуляционного аппарата в процессе речи: исследование динамической организации при повторении артикуляционных движений, исследование при повторении звуковых рядов, при повторении слоговых рядов, при чтении стихотворения.

Обследование звукопроизношения: исследование гласных, исследование согласных.

Обследование просодических компонентов речи: ритм речи, темп, паузация, логическое ударение.

Обследование понимания речи (импрессивной речи): исследование пассивного словаря, понимания грамматических структур, понимания предложно-падежных конструкций, дифференциации уменьшительно-ласкательных существительных, исследование глаголов с различными приставками, исследование понимания логико-грамматических конструкций.

Обследование лексики: исследование словаря существительных, обобщающих понятий, глагольного словаря, словаря прилагательных, подбора антонимов.

Обследование грамматического строя речи: исследование образования существительных именительного падежа множественного числа, исследование образования существительных в косвенных падежах, образование существительных родительного падежа множественного падежа, исследование употребления предлогов, исследование согласования прилагательных с существительным, исследование согласования числительных с существительным, исследование образования названий детенышей животных (с 4-х лет), исследование уменьшительно-ласкательных форм (с 5-ти лет), исследование образования относительных прилагательных от существительных, исследование притяжательных прилагательных (с 6-ти лет), исследование приставочных глаголов (с 6-ти лет), исследование образования глаголов совершенного вида.