Полная версия

Полная версияСистемный подход к оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра: сборник научных трудов

Все домены делятся на две основные группы:

Домены, отражающие структуры и функции организма.

Домены участия в общественной жизни и социальной активности.

Также МКФ содержит перечень факторов окружающей среды, которые взаимодействуют со всеми этими категориями.

Данная классификация предлагает концептуальные рамки и единый стандартизированный терминологический язык для обозначения проблем, проявляющихся в младенческом и детском возрасте, включая функции и структуры организма, ограничения активности и возможности участия, а также факторы окружающей среды, имеющие важное значение для детей.

Шошмин А.В. и Лорер В.В. отмечают в своей работе, что МКФ используется как основа и система кодирования, предоставляющая возможность специалистам различных дисциплин использовать общий язык для документирования изменений в функционировании ребенка по унифицированной форме: от первичной оценки через вмешательство к оценке эффективности выполненных мероприятий [3].

Составляющие МКФ, используемые при комплексной психолого-педагогической диагностике:

Функции организма – это физиологические функции систем организма (включая психические функции).

Активность− это выполнение задачи или действия индивидом.

Участие – это вовлечение индивида в жизненную ситуацию.

Ограничение активности – это трудности в осуществлении активности, которые может испытывать индивид.

Ограничение возможности участия – это проблемы, которые может испытывать индивид при вовлечении в жизненные ситуации.

Как отмечалось выше, структурной единицей МКФ является домен. Различное сочетание доменов позволяет провести диагностику ребенка либо с учетом нозологии, либо, сравнивая его развитие с возрастной нормой, оценивая ту сферу, которая представляет интерес для узкого специалиста (логопеда, дефектолога, педагога-психолога).

Для работы с международной классификацией функционирования, рекомендуется выбирать любой доступный и эффективный способ оценки функции. Это могут быть шкалы, опросники, инструментальные исследования, данные анамнеза и физикального исследования, результаты психолого-педагогического эксперимента. В настоящий момент пока не создано таких валидизированных инструментов, которые можно было бы использовать для практической работы [1].

При этом, определение степени выраженности нарушений и ограничений у ребенка осуществляется по унифицированной шкале с помощью перевода результатов стандартизированных методик или шкал в оценку по МКФ [2].

Вместе с тем в практической деятельности специалисты, исследующие ребенка, обращают внимание на ряд трудностей.

Во-первых, применение разных методов измерения одной и той же функции приводит к разным результатам.

Во-вторых, показатели функций, измеряемые в психолого-педагогической диагностике, достаточно субъективны, и не все из них могут быть количественно измерены.

Все это приводит к искажению объективного статуса ребенка.

В связи с этим актуальной является задача стандартизации подходов для измерения функции в психолого-педагогической диагностике.

Нами предложены методические рекомендации для специалистов. Рекомендации состоят из нескольких разделов.

Первый раздел посвящен составляющим международной классификации функционирования, которые используются при комплексной психолого-педагогической диагностике. В данном разделе дается общее понятие о структуре классификации и доменах как основных элементах.

Во 2-ом разделе представлен профиль функционирования, составленный на основании МКФ и задач, стоящих перед специалистами. Он включает в себя оценку речевого развития для учителя-логопеда («логопедический объективный статус» – 12 доменов); исследование коммуникативных навыков, познавательной и игровой деятельности для педагога-психолога («психолого-педагогический статус» – 12 доменов); анализ сенсорных, когнитивных навыков, умений, знаний; оценка моторного развития для учителя-дефектолога («дефектологический статус» – 15 доменов), навыки самообслуживания для педагога – 11 доменов. В общей сложности выбрано 50 доменов.

Каждая исследуемая сфера соотнесена с соответствующим доменом, для оценки которого используются соответствующие диагностические пробы. Были выбраны домены, которые могут быть исследованы у детей в возрасте от 3-х до 18 лет. В случае если выбранный домен не соответствует возрасту (невозможна оценка навыка чтения у ребенка 3-х лет), данная функция не учитывается специалистом и в работу не берется. Полученные результаты позволяют определить зону ближайшего и актуального развития, увидеть наиболее нарушенные функции и компенсаторные возможности ребенка и в итоге выставить первостепенные по важности и необходимости задачи на реабилитационный период на основе МКФ, а по окончании периода реабилитации количественно оценить динамику и уточнить направление последующей коррекционной работы. Так специалистами, осуществляющими психолого-педагогическую диагностику, были выбраны следующие домены.

Исследование педагога – психолога

Оценка коммуникативных навыков

b1520 − адекватность эмоций

d310 – восприятие устных сообщений при общении

d315 – восприятие сообщений при невербальном способе общения

d7202 – регуляция поведения во время взаимодействия

d7204 − соблюдение дистанции

Оценка познавательной деятельности

b1400 – устойчивость внимания

d110 – использование зрения

d115 – использование слуха

d130 – копирование

d1550 – приобретение базисных навыков

d2100 – выполнение простой задачи

Оценка игровой деятельности

d9200 – игры

Исследование учителя – логопеда

Оценка речевого развития

b3101− качество голоса

b320 − функции артикуляции

b330 − функции беглости и ритма речи

b16700 − восприятие разговорного языка

b16701− восприятие письменного языка

d1320 − овладение отдельными словами

d1321 − составление фраз из слов

d1322 − овладение синтаксисом

d140 – усвоение навыков чтения

d145 − овладение навыками письма

d330 − речь

d3503 − разговор с одним человеком

Исследование педагога

Оценка навыков самообслуживания

d5100 − мытье частей тела

d 5102 − вытирание и сушка

d 5201 − уход за полостью рта

d 5202 − уход за волосами

d 5300 − регуляция мочеиспускания

d 5301 − регуляция дефекации

d 5400 − надевание одежды

d5401 − снятие одежды

d5402 − надевание или снятие с нижних конечностей

d 550 − прием пищи

d 560 – питье

Исследование учителя − дефектолога

Оценка сенсорных и мыслительных навыков, умений, знаний

d130 − копирование (подражание)

d1370 – получение базовых представлений

d1371 – получение сложных представлений

d1501 – усвоение навыков по узнаванию цифр, арифметических знаков и обозначений

d1502 – приобретение навыков по выполнению основных арифметических действий

d1551 − приобретение комплексных навыков

d2100 – выполнение простой задачи

d3152 – восприятие рисунков и фотографий при общении

b1565 – визуально – пространственное восприятие

Оценка моторного развития

b770 – функции стереотипа походки

d4153 − нахождение в положении сидя

d445 – использование кисти и руки

d4402 − манипулирование

d4500 − ходьба на короткие расстояния.

Третьим разделом методических рекомендаций выступают оценочные показатели – числовое измерение составляющих МКФ (функций, активности и участия). Оценочные показатели представляют собой единую шкалу от 0 до 4-х баллов.

Оценочные показатели

4 балла – не выполнено, не начиналось – от ребенка требуется выполнить задание, но он не способен выполнить ни одно из действий (0%).

Абсолютные затруднения – 96−100%

3 балла – начало выполнения − ребенок пытался выполнить задание, но выполнил его менее чем на 10%.

Тяжелые затруднения (высокие, интенсивные) – 50−95%.

2 балла – частично выполнено, ребенок выполнил от 10% до 50% задания.

Средние, значимые затруднения – 25−49%.

1 балл – выполнено с незначительными затруднениями − ребенок выполнил 80 − 95% задания.

Незначительные, слабые затруднения – 5−24%.

0 баллов – выполнено − ребенок выполнил 100% задания.

Затруднений нет – 0%.

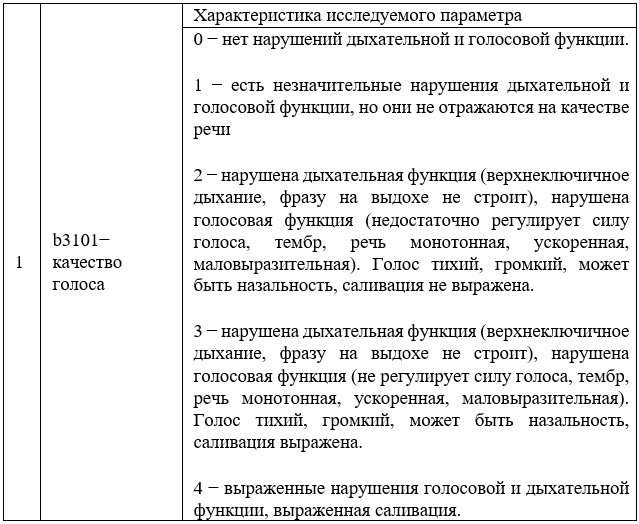

В четвертом разделе представлены протоколы оценки функций, активности и участия специалистами психолого-педагогического, логопедического, дефектологического и педагогического профиля. В представленных протоколах указано соотнесение выбранных доменов с оценочными показателями. В графе «характеристика исследуемого параметра» представлен количественный и качественный диапазон оценки домена. В таблице приведен пример для домена b3101− качество голоса.

Таблица

Заключительным разделом методических рекомендаций является определение функции и ее оценка в шкалах, тестах, таблицах. В данном разделе отражена «семиотика» выбранных параметров МКФ. Здесь представлено обозначение каждого из выбранных доменов в конкретном контексте психолого-педагогического обследования [5]. В качестве примера приведена оценка домена b3101 − качество голоса.

Голос − совокупность звуков, разнообразных по своим характеристикам, которые возникают при колебании голосовых складок. Сила голоса – интенсивность амплитуды колебательных движений.

Оценивается:

– тип дыхания (верхнее – ключичное, грудное, диафрагмальное);

– речевое дыхание (произнесение фразы от 3-х, 4-х до 6-ти слов);

– сила голоса (громкий, тихий, нормальный, глухой);

– выразительность (монотонный, гнусавый);

– наличие саливации.

Методические рекомендации могут быть интересны специалистам психологам, педагогам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, социальным педагогам и другим специалистам, работающим с детьми с ОВЗ.

Предлагаемые рекомендации позволят структурировать процесс психолого-педагогического изучения ребенка, выработать единый подход к оценке функций, оптимизировать процесс исследования, систематизировать процесс обработки результатов.

В свою очередь, раннее выявление отклонений в развитии ребенка позволяет предотвратить появление вторичных наслоений социального характера на первичное нарушение, своевременно обратить внимание профильных специалистов на выявленную проблему. И затем, уже с учетом динамического комплексного и системного подходов диагностики, определения прогноза и оценки потенциальных возможностей ребенка, эффективно решать абилитационные и реабилитационные задачи.

Список литературы:

Венгер Л.А. Диагностика умственного развития дошкольников / Л. А. Венгер, В. В. Холмовская. – М.: Педагогика, 1978. − 248 с.

Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. комис. – М.: ВЛАДОС, 2005. − 32 с.

Лорер В.В. Базовые наборы МКФ ранней помощи / В.В. Лорер, А.В. Шошмин // Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации: сборник статей II Нац. конгр. с межд. участием, Санкт-Петербург, 12-13 сентября 2018 года / Минтруд России. – СПб.: ООО «ЦИАЦАН», ООО «Р-КОПИ», 2018. – С.182–186.

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2016 г.). Проект. – СПб.: Человек, 2017. – 262 с.

Фатихова Л.Ф. Диагностический комплекс для психолого-педагогического обследования детей с интеллектуальными нарушениями / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: ИЦ Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2011. – 80 с.

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕБЕНКА

Самойлова Д.А.

Специфика психолого-педагогической диагностики в системе междисциплинарного подхода

Психолого-педагогическое обследование – сложный, многогранный, но необходимый процесс, который связан с необходимостью детального выявления особенностей или отклонений в развитии ребенка, что позволяет планировать индивидуальные меры психологической коррекции и профилактики [8]. Современная психолого-педагогическая диагностика опирается на ряд основополагающих принципов:

Первый принцип – целостное и системное изучение ребенка. Предусматривает обследование всех сфер развития ребенка. Кроме того, необходимо установление взаимосвязей между отдельными показателями психического развития [2].

Второй принцип – комплексность обследования. Предполагает интеграцию информации, полученной разными методами и разными специалистами. Данный принцип требует от специалиста профессионального владения отдельными методами, умения интегрировать результаты обследования в диагностическое заключение [10]. Большое количество информации можно получить, изучив анамнез ребенка, на основе которого можно составить предварительное впечатление об уровне и темпе моторного и психического развития ребенка [3].

Третий принцип – принцип динамического изучения [11]. В основе данного принципа лежит концепция Л.С. Выготского о двух уровнях психического развития ребенка: актуального и потенциального. Данный принцип требует учета при диагностике зоны ближайшего развития [13].

Четвертый принцип касается особенностей диагностического процесса и предусматривает возможность качественно-количественной оценки результатов диагностики [6]. Для реализации данного принципа необходимо использование валидных и надежных диагностических методик, количество которых должно быть необходимым и достаточным. По содержанию диагностические методики должны быть взаимодополняющими [9].

Использование указанных принципов дает возможность адекватно оценить не только актуальное состояние и уровень развития ребенка, но и качественные характеристики формирования основных составляющих психического развития и потенциальный уровень их развития [5].

В междисциплинарной системе необходим особый подход к психолого-педагогической диагностике уровня развития обследуемого, так как практически у всех детей с нарушениями развития резко ограничен социальный опыт и является выраженной недостаточность двух основных факторов развития: общения с другими людьми и игровой деятельности [1]. А проявления отклонений в развитии, не связанные с сенсорными дефектами (нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата), нельзя оценивать однозначно. Они малоспецифичны, малодифференцированы и могут входить в различные симптомокомплексы [12].

При подозрении отклонений в развитии у ребенка как составляющая комплексной диагностики выделяется психологическое обследование, включающее два основных этапа:

1. Симптоматическая диагностика: предполагает выделение и описание симптомов нарушений психомоторики, эмоционального реагирования, поведенческие отклонения, расстройства общения, предметной и игровой деятельности и др. [4].

2. Синдромологическая и нозологическая диагностика: включает диагностику синдромов, патологических и болезненных процессов. Обследование должно квалифицировать психическое развитие в целом как своевременное, опережающее, равномерно задержанное, с изолированными задержками, выраженное отставание, грубое отставание и др. [7].

В настоящее время основными проблемами психологической диагностики являются [14]:

Недостаточное количество стандартизированных диагностических методик для детей с нарушениями в развитии.

Обусловленность трудностей дифференциальной диагностики нарушений развития целым спектром причин.

Направленность подавляющего большинства имеющихся диагностических методик на диагностику актуального состояния, а не на оценку прогноза развития.

Таким образом, проблема психолого-педагогической диагностики уровня развития ребёнка приобретает в последнее время всё большую актуальность в области научных исследований. Основной задачей специалистов в системе междисциплинарного похода является формирование структурированного и содержательного диагностического процесса, который позволит наиболее точно выявить уровень и индивидуальные особенности развития каждого ребёнка с тем, чтобы предпринять своевременные и эффективные корригирующие меры.

Структура и содержание психолого-педагогического обследования в системе междисциплинарного подхода

Нами была разработана функциональная модель психолого-педагогической диагностики, которая реализуется в условиях реального реабилитационного процесса на базе ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие». Данная система включает блоки, объединённые целями и задачами, направленными на определение уровня психического развития ребенка, выявление степени и характера нарушений психического развития (рисунок 1).

Первый блок – подготовка к обследованию. Включает в себя постановку цели и конкретных задач обследования, формулирование психодиагностической гипотезы (гипотез), подготовку диагностических протоколов и психодиагностического пространства.

Рисунок 1. Модель психолого-педагогической диагностики в системе междисциплинарного подхода

Второй блок – адаптационный. Представляет собой знакомство с ребенком и наблюдение за его поведением в свободной игровой ситуации. При этом специалист держит фокус наблюдения на том, пытается ли ребенок спонтанно вступить в контакт с родителем / специалистом, каким образом он это делает, включает ли этот контакт действия с предметами (передача, показывание) или общение ограничивается лаской или пользой. Специалист должен получить ответы на ряд вопросов. Общается ли ребенок, если да, то каким образом? Делится ли ребенок эмоциями с другими? Как он дает понять, что он хочет? Исследует ли ребенок материалы в символическом или функциональном аспектах? Задерживается ли ребенок на каких–либо видах деятельности или перескакивает с предмета на предмет, совершает ли повторяющиеся действия? Все полученные данные в ходе наблюдения специалист фиксирует в своем протоколе. Длительность данного этапа 10 – 15 минут.

Третий блок – экспериментальный, проведение собственно психолого-педагогического обследования. Данный этап проходит в условиях смоделированной игровой ситуации, так как это эффективный инструмент, включающий в себя ряд структурированных и полуструктурированных задач для оценки необходимых параметров. Такая игровая ситуация включает в себя как активные, так и пассивные блоки, помогающие получить наиболее полную картину структуры коммуникативной, игровой, предметной деятельности и эмоционального поведения ребенка. Каждый активный блок включает в себя как минимум три пробы. В нашем психолого-педагогическом обследовании мы используем диагностические пробы, разработанные Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой, М.И. Лисиной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печорой, Э.Л. Фрухт.

Активные блоки для моделирования игровой ситуации при диагностике детей:

общение (вербальное / невербальное);

социальное взаимодействие;

использование игрушек и материалов;

Пассивные блоки для моделирования игровой ситуации, которые позволят увидеть:

стереотипные формы поведения;

ограниченный или фиксированный интерес;

избыточная / недостаточная реакция на сенсорные стимулы / необычные сенсорные интересы;

повторяющиеся движения / ритуальные формы поведения.

Также важно отметить, что на одного ребенка мы заготавливаем минимум три игровые модели.

При работе с ребенком в рамках заданной игровой ситуации специалисту важно держать фокус наблюдения на следующих моментах:

как и каким образом ребенок вступает в совместное взаимодействие, выражает ли просьбу;

постоянство реакции ребенка на слуховые стимулы различной значимости (когда его зовет по имени специалист или родитель);

постоянство реакции на фразу или звук, подразумевающий телесный контакт (например, «Сейчас поймаю»);

реакция ребенка на прикосновение;

звуки, которые приходится воспроизводить специалисту или родителю для привлечения внимания ребенка, и особенности его реакции;

способность проследить за взглядом или указательными жестами специалиста;

возможность спонтанного перемещения взгляда ребенка с объекта на человека и обратно при желании поделиться своим интересом и удовольствием;

постоянство возникновения улыбки ребенка в ответ на улыбку специалиста, родителя (ответная социальная улыбка);

проявление эмоций ребенка и попытки инициировать повторение привычных действий;

социальная направленность поведения ребенка и степень, в которой он интегрирует взгляд;

выражение лица, жесты, обращенные к специалисту или родителю;

как ребенок использует собственный взгляд, жесты, выражение лица;

интерес ребенка и его способность присоединиться к игре;

принимает ли он участие в игре, имитирует ли действия специалиста спонтанно, участвует ли в игре по просьбе родителя;

ответная реакция на похвалу и замечания.

Длительность данного этапа 15 – 20 минут.

При определении уровня развития произвольной регуляции поведения и деятельности основное внимание уделяется определению сформированности трех видов произвольности: отраженной, сопряженной и подлинной. Отраженная произвольность – это способность ребенка выполнять инструкции совместно со взрослым. Сопряженная – способность ребенка выполнять инструкцию после проговаривания ее взрослым. Подлинная произвольность – способность ребенка самостоятельно затормаживать доминантную реакцию. Во время исследования данной функции важно держать фокус влияния на следующих параметрах:

принятие и вхождение в задание;

• определение поставленной цели задания;

• выбор средств, нахождение способов выполнения задания;

• правильная оценка и собственный контроль действий;

• умение ориентироваться на систему правил, задаваемую специалистом;

• умение слушать и выполнять инструкцию специалиста;

• умение работать по образцу;

• проявление самостоятельности;

• принятие/непринятие помощи.

Определение уровня эмоционального развития представляет собой выявление у детей особенностей идентификации эмоций различных модальностей, а также индивидуальных особенностей эмоционального развития на основе таких показателей как:

сформированность двух компонентов процесса опознания эмоций: восприятия и понимания эмоциональных состояний;

уровень произвольного выражения эмоций различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть).

Качественный анализ данных показателей дает возможность определить объем эмоционального опыта и эмоциональных представлений у испытуемого. Для данного исследования используется методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой.

Четвертый блок – обработка и интерпретация результатов. Включает в себя составление психологического заключения на основе обработки и анализа диагностических данных. Для того, чтобы сделать вывод об уровне развития коммуникативной, предметной и игровой деятельности необходимо оценить основные показатели данных параметров развития ребенка раннего возраста. В своей работе мы пользуемся характеристиками, сформулированными Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой. Анализ каждого параметра позволяет сделать вывод об уровне сформированности анализируемых показателей (высокий, средний, низкий).

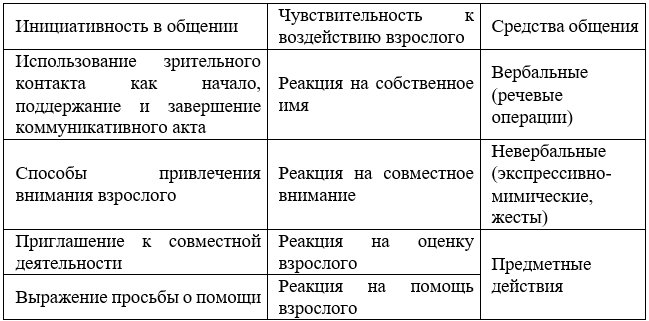

Оценка уровня развития коммуникативной деятельности производится по параметрам, представленным в таблице 1.

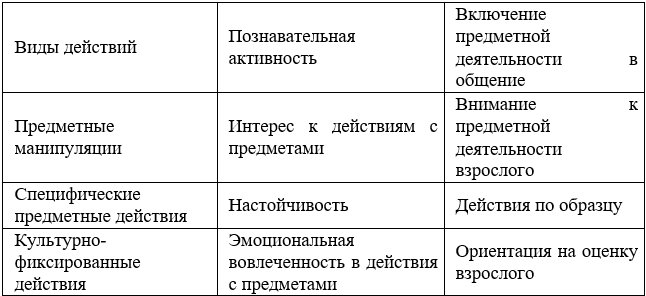

В таблице 2 отражены параметры для оценки уровня развития предметной деятельности.

Таблица 1

Параметры для определения уровня сформированности коммуникативной деятельности

Таблица 2

Параметры для определения уровня сформированности предметной деятельности

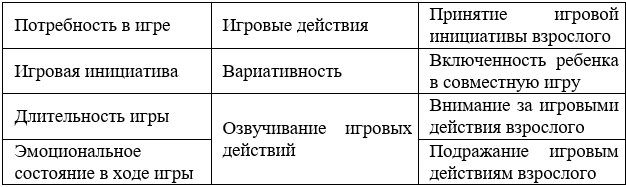

Для оценки уровня развития игровой деятельности используются показатели, представленные в таблице 3.

Таблица 3

Параметры для определения уровня сформированности игровой деятельности

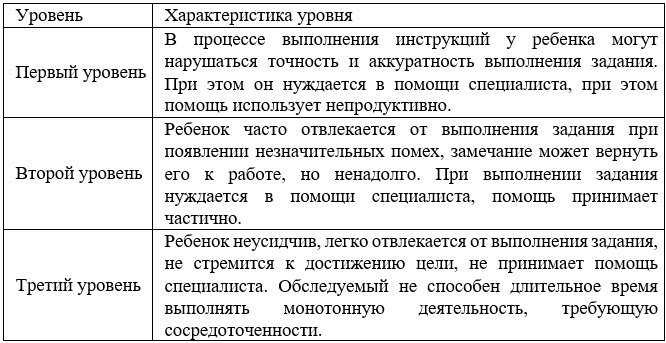

В таблице 4 указаны параметры, характеризующие уровень развития произвольной регуляции. Характеристика уровней эмоционального развития представлена в табл. 5.

Анализ данных по каждому показателю позволяет определить как их уровень развития (высокий, средний, низкий), так и составить их профиль.

Таблица 4

Параметры для определения уровня сформированности игровой произвольной регуляции

Таблица 5