Полная версия:

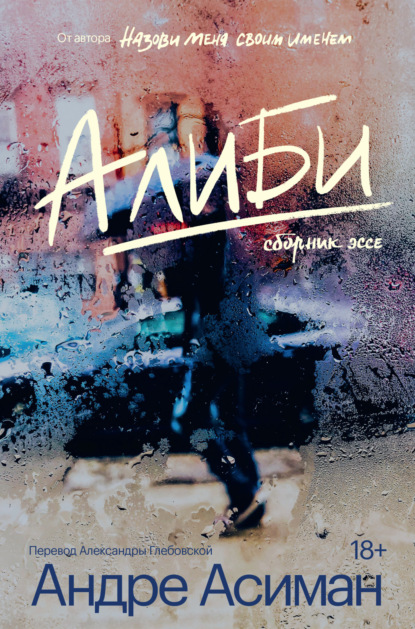

Алиби

Напиши про немоту – и немота превратится в нечто. Взломай плоские поверхности, откопай их тени, займись сотворением мифов.

Может, в процессе письма – а в конце того дня я все это записал – мы находим слова, чтобы вытолкнуть себя из немоты в жизнь, – или в процессе письма мы получаем суррогатное наслаждение, чтобы еще с большей немотой откликнуться на полученный опыт?

Три года в Риме – а я ни разу даже не прикоснулся к этой улице. Это у меня в натуре – пореже к чему-то прикасаться, задевать этот город разве что по чистой случайности. Так я три года смотрел, как молодая цыганка сидит на куске гофрированного картона у трамвайной остановки, и ни разу не попытался пробить брешь в ее запечатанном непроницаемом угрюмом взгляде. А если случалось говорить про нее друзьям в школе, я, чтобы скрыть волнение и вожделение, обзывал ее «чумазой».

Испытал ли я разочарование? Это ж сродни преступлению – не натолкнуться ни на единую еще трепыхающуюся примету прошлого. Неужели немота означает, что все воспоминания о ненависти к этой улице канули в никуда? Может, прошлое просто отмирает в нашей душе – вернулся, но ничего не вспомнил?

Испытал ли я облегчение? Время не обрело романтического флера. Нет там прошлого, чтобы его откопать, да никогда и не было. Я мог бы с таким же успехом не жить там вообще никогда.

Я чувствовал себя как человек, пытающийся наступить на собственную тень, или как читатель, который подростком забыл подчеркнуть важный абзац в книге, а теперь, несколько десятков лет спустя, не в состоянии воскресить юного читателя, которым когда-то был.

С другой стороны, на обратном пути с западного конца, может, тенью был как раз я, а не улица, не мои книги, не тот, кем я был когда-то.

На секунду, пока я стоял и смотрел на крошечный закругленный балкончик, я ощутил потребность кликнуть самого себя к окну – у итальянцев ведь принято выкрикивать твое имя снизу, с тротуара, и просить тебя подойти к окошку. Впрочем, я не просто выкликал себя. Я пытался себе вообразить, чем я мог заниматься там, за окном, много лет назад. Июль перевалил за середину, ни пляжа, ни друзей, я, по сути, заперт в своей комнате с книгой, постоянно скрываюсь от внешнего мира за закрытыми ставнями, отчаянно возводя с помощью книг воображаемый барьер между собой и виа Клелия.

Что угодно, только не виа Клелия.

В той комнате на виа Клелия я сумел создать собственный мир, ни с чем внешним не соотносившийся. Создать свои книги, свой город, себя. Только-то и нужно было, что позволить романам, которые я читал, распространить свою ауру на эту улицу, накрыть иллюзорной пленкой эту улицу – пленкой, которую смывало вниз по виа Клелия, будто пласт дождевой воды, и этот нетребовательный, непритязательный, приземленный район простонародного Рима будто озаряло таинственное сияние. В дождливые дни, когда ранним вечером опустевшая улица начинала блестеть, я пусть и сидел совсем один в своей комнате наверху – но я был совсем один в «негромко гудящем мерцающем городе» Д. Х. Лоуренса, городе куда лучше нашего. Меркнущий зимний свет переносил меня прямиком на безлюдные набережные Достоевского в петербургскую белую ночь. А солнечным утром, когда с рынка в квартале от нас со всей своей грубости доносились громкие вопли, я оказывался в тоскливо-дождливом Париже Бодлера, и, поскольку повсюду вокруг были отзвуки бодлеровского Парижа, внезапно вульгарный романаччо, который я полюбил, лишь уехав из Рима, приобретал земную галльскую посконность и делался почти выносимым, звонким, аутентичным. В самом начале утра, открывая окна, я внезапно оказывался в Англии Вордсворта, где «купола, театры, храмы спят… блистая в воздухе бездымном» под «синим пригородным небом» «Битлз». А когда я наконец отложил в сторону «Леопарда» Лампедузы и мне стали повсюду мерещиться пожилые сицилианские патриции, один потеряннее другого в новом ощеренном мире, какого ни одному из них даже и не представить, а уж тем более не обжить, мне стало ясно, что я не один. Все, что осталось от этих сицилийцев, – это их топорное высокомерие, их древний обветшалый дворец со многим множеством комнат и шаткими балкончиками, которые оглядывались через плечо истории вспять, на завоевание Сицилии норманнами. Можно шагнуть на виа Клелия и оказаться в крошечном парке, где чахлые деревья и пожухлая трава говорили мне о том, что я вступил в покинутые охотничьи угодья Фридриха II Гогенштауфена.

Что угодно, только не виа Клелия.

Почему же сейчас виа Клелия не кажется мне мертвой? Живой она не была никогда. Я терпеть ее не мог с самого первого дня – и из-за нее почти что возненавидел Рим.

И все же, будто чтобы наказать меня нынче за то, что много лет назад я скалькировал свои собственные образы на эти тротуары, виа Клелия возвращала мне их обратно – без единой прибавки. Вот тебе торгаши Бодлера, забирай; вот тебе шляпа Раскольникова – сам поносишь; вон там шинель Акакия – теперь твоя; а если посмотреть на Аппия-Нуова сквозь тусклые окошки Обломова, увидишь ветшающее поместье Лампедузы, а за ним город Д. Х. Лоуренса – бери, все твое. Стены мира я обставил книгами, теперь город возвращал их мне одну за другой, как возвращают неиспользованный инструмент, ненадетый галстук, деньги, которые не стоило брать взаймы, книгу, читать которую ты даже не собирался. Однажды после полуночи виа Клелия замело снегом из «Мертвых» Джойса – она приобрела лучезарность, какой не бывает за пределами книг, и этот снег мне вернули с краткой подписью: «Ты что, не знал, что на виа Клелия снегопадов не бывает?». Лондон Де Квинси, Флоренция Браунинга, Оран Камю, Нью-Йорк Уитмена год за годом дожидались, плесневея на депоненте. «А истина для тебя всегда была недостаточно хороша, что ли» – осведомлялась улица, и во всех ее чертах искрился сарказм.

Мне только и осталась, что иллюзорная пленка, тень тех трех лет, которые я здесь провел. Шагая из одного конца виа Клелия в другой с женою и сыновьями, я понял, что собрать для выбраковки я здесь смог лишь вымыслы, обманы, которыми вымостил эту улицу, чтобы сделать ее пригодной для житья. Мифотворчество и притворство, и тогда, и сейчас.

Лишь гораздо позднее тем вечером до меня дошло, что самые истинные и сокровенные мгновения нашей жизни, как самые истинные и сокровенные наши воспоминания, сотканы вот из таких эфемерных непрочных нитей. Вымыслов.

Виа Клелия стала моей улицей обманов. Некоторые обманы, как раздавленную жвачку, так долго топтали день ото дня, что их уже не отдерешь и не отчистишь. Взгляни на этот угол, лавочку, печатню – увидишь только Стендаля, Нерваля, Флобера. Под ними – ничего. Лишь память о трех годах ожидания американских виз.

В те дни у нас не было ни телевизора, ни денег, ни возможности забываться за покупками, ни друзей; почти не было родственников, а заводить разговор про карманные деньги не имело смысла. На неделю мама давала мне денег лишь на покупку одной книги в бумажной обложке. Я их и покупал три года подряд. Покупка книг стала способом бегства с виа Клелия – садишься в субботу на восемьдесят пятый автобус и проводишь остаток дня, копаясь в бесчисленных римских магазинчиках иностранной литературы. Перебираться из одного магазинчика в другой, не обращая никакого внимания на город, – именно так я существовал в Риме, познавал Рим, свой особый мир, который, несмотря на мое книжное отшельничество, для меня был не менее реальным, чем повседневный мир римлян или тот Рим, на который приезжали смотреть туристы. Моими достопримечательностями были книжные магазины, а между ними тянулась паутина узких мощеных переулков, отороченных охристыми стенами и мусором. Пьяццы с обелисками в центре, музеи, церкви, великие развалины – все это было для других.

Субботними утрами я выходил из автобуса на Сан-Сильвестро и бродил по центру в надежде заблудиться, потому что любимейшим моим занятием было неожиданно наткнуться на один из знакомых книжных магазинчиков. Я постепенно проникся любовью к старому городу: Кампо-Марцио, Кампо-деи-Фиори, пьяцца Ротонда. Мне нравилось приглушенное величие обветшалых зданий – внутри, я знал, там дворцовые покои. Они нравились мне в субботнее утро, в полдень, вечером выходных. Виа Дель Бабуино стала моим Фобур Сен-Жермен, виа Фраттина – Невским проспектом: улицы, где толпы заполняли тускло освещенные тротуары, способные за несколько секунд украситься ожерельями газовых фонарей рубежа веков, мерцающих в зачарованных сумерках.

Мне даже нравились люди, которые внезапно появлялись из зданий семнадцатого века, – они вели экстравагантно-крикливую мифологическую жизнь, и в ней любовь, фильмы, скоростные автомобили уносили вас в места, о которых восемьдесят пятый автобус не ведал совсем ничего. Мне нравилось немного послоняться в центре после закрытия книжных магазинов, когда улицы начинали пустеть, побродить по этой волшебной части города, где узкие мощеные улочки и маломощные фонари, казалось, знали заранее, задолго до меня, куда меня так тянет направить свои шаги. Я начинал понимать, что, помимо виа Клелия и книг, за которыми я приехал, существует нечто еще, что не дает мне прямо сейчас отправиться назад к дому, и что раз уж книги выдали мне алиби, которое вполне устраивает и моих родителей, и меня самого, то мое пребывание в старом Риме обретает теперь иной смысл. Я постепенно полюбил этот Рим, притом что Рим этот находился скорее во мне, чем в самом Риме, потому что в этом самом Риме, который я полюбил, меня самого было больше, чем собственно Рима, и я ни на миг не мог быть уверен в том, является ли моя любовь искренней, или ее породили мои тайные устремления, брошенные в первый же старый переулок, встретившийся на моем пути.

Десятилетия ушли на то, чтобы понять, что этот странный теневой мир моего собственного изобретения одновременно принадлежал и всем остальным. Кто бы мог подумать… Я прятал свой стыдливый, сотканный из подросткового одиночества Рим от всех, а нужно было лишь поделиться хоть одной картинкой, и тогда все, молодые и старые, сразу бы поняли… Эмерсон: «Уверовать, что то, что истинно и сокровенно для тебя, истинно и для всех, – признак гениальности. Озвучь свое скрытое убеждение – и в нем откроется универсальный смысл».

На самом деле я видел не собственно Рим, я видел пленку, которой, как фильтром, накрыл старый город, и в результате научился его любить, пленку, поисками которой я занимался всякий раз, отправляясь в книжный магазин и возвращаясь поздно вечером, чтобы прогуляться по моему Невскому проспекту в поисках смутных улыбок и сближений в городе, которого, как я подозревал, на тротуарах не существует вовсе. Именно эту пленку мне теперь никак не снять со множества книг, которые я тогда прочитал, эта пленка время от времени трепещет, из-за нее Рим остается моим, хотя я давно его утратил. Может, именно эту пленку я выискиваю всякий раз, когда возвращаюсь в Рим – не Рим. Нам редко доводится увидеть, прочитать, полюбить вещи в их истинном виде, да, собственно, нам и вовсе неведомо, какое впечатление мы получим от них, истинных. Важно знать: то, что мы видим, когда видим, отличается от того, что находится перед нами. Мы видим пленку, пленка вдыхает сущность в безжизненные предметы, и этой пленкой нас тянет делиться друг с другом. Мы ищем и ценим именно то сияние, которое отбросили на каждую вещь, а не саму вещь – конверт, не письмо, обертку, не подарок.

Лукреций утверждал, что от поверхности всех тел отделяется тонкая плева. Эта пленка удаляется от окружающих нас существ и объектов и в конце концов проникает в наши органы чувств. Но верно и обратное: мы источаем пленки того, что находится у нас внутри, проецируем их на все, что видим, – и таким образом познаем мир, а в конечном итоге научаемся его любить. Без этих пленок, вымыслов, являющихся одновременно и нашими алиби, и архивами самых потаенных наших жизней, мы ни с чем не можем ни сопрягаться, ни соприкасаться.

Читать и любить книги я научился примерно так же, как научился постигать и любить Рим: не только чутьем угадывая повсюду неведомые проходы, но и усматривая в книгах больше от своего «я», чем там, скорее всего, было на самом деле, потому что мне казалось: то, что я читаю, находится не столько на странице, сколько у меня внутри. Я знал, что мой подход к чтению, скорее всего, аберрация, как вот знал, что мой подход к блужданию ощупью по Риму, скорее всего, шокировал бы даже самых придирчивых туристов.

Искал я нечто сокровенное – и научился отыскивать его в первом же переулке, в первой строфе стихотворения, в первом взгляде незнакомца. Великие книги, как и великие города, позволяют нам отыскать вещи, которые, по нашему мнению, существуют только внутри нас и не имеют иного пристанища, – а потом выясняется, что отсвет их уже лег на все, на что мы смотрим. Великие художники, по сути, даруют нам то, что мы уже считаем своим. Неважно, что мы никогда не видели, не ощущали, не переживали ничего даже отдаленно подобного. Художник нас преобразует, он крадет и переиначивает наше прошлое и, подобно песням нашей юности, выдает нам картину прожитой молодости в том виде, в котором нам хотелось бы видеть ее в те дни, – но никогда не в истинном. Мы получаем от него пленку, где отсняты наши тайные желания.

И внезапно оказывается, что озарения, взлелеянные чужаками, принадлежат – вопреки всему – и нам тоже. Мы знаем, чего добивается автор и где у него притворство; знаем даже почему. Чем лучше писатель, тем ловчее он заметает следы, – и все же чем лучше писатель, тем сильнее он хочет, чтобы мы нащупали и вернули на место те фрагменты, которые сам он решил скрыть. В верном ракурсе можно увидеть флексию души писателя в единственной запятой, в единственной фразе – и из этой фразы извлечь целую книгу, труд всей его жизни.

В верном ракурсе. Паскаль: «Il faut deviner, mais bien deviner». Необходимо догадываться, но догадываться верно.

У писателей, которые мне полюбились, я нашел именно это – право считать, что ничего у них я не понял превратно, не выдумал то, что вижу, что я улавливаю очевидный смысл наряду с тем, который они не очень-то хотели прояснять и, вероятно, отрекутся от него под нажимом, – возможно, потому, что и сами видят его не столь ясно, как следовало бы, или прикидываются, что не видят. Я нащупал нечто не имеющее доказательства, но я ощущал его сущностную важность, потому что без этой единственной недооцененной вещи труд их обесценен.

Мне никогда не приходило в голову, что умение вникать и нащупывать – а в этом сущность, гений любой критики – рождается именно из этого сокровенного слияния твоего «я» с чем-то или кем-то еще. Во все – в книги, места, в людей – я приносил желание пробраться внутрь и нащупать нечто нераскрытое, возможно, потому, что не доверял внешнему, или потому, что от извечной неприкаянности мне хотелось верить: другие такие же неприкаянные притворщики, каким, боюсь, являюсь и я. Возможно, мне нравилось подглядывать. Возможно, вникать было все равно что прикасаться – но без спроса, без риска. Возможно, именно через соглядатайство я и соприкасался с кипевшей вокруг жизнью Рима. Говоря словами Эмануэле Тезауро, «любо нам, когда наши мысли расцветают в чужом мозгу, и не менее отрадно порой доглядывать за тем, что украдкой прячет наш разум». Я был шифром. Однако и все остальные тоже были шифрами. В конечном итоге заглядывать в книги, дома и людей меня заставляло то, что, куда бы я ни обратил взгляд, везде я высматривал себя, следы себя, а еще лучше – мир, населенный людьми и персонажами, которых можно сделать похожими на меня, потому что быть как я, быть мной, любить то, что я люблю, – это такой их окольный способ стать столь же близкими, столь же внятными и столь же привязанными ко мне, сколь я хотел быть и к ним. Мир в образе моем. Меня интересовало одно – улицы, названные моим именем, следы моих шагов на них; меня интересовало одно – романы, в которых все души обнажались и анатомировались, потому что сильнее всего меня влекло к потаенным, нераскрытым составляющим человеческой души, к тому, что идентично моему собственному. Они понимали меня, я понимал их, мы более не были чужаками. Я притворялся, они притворялись. Чем сильнее они на меня походили, тем сильнее я учился принимать и, пожалуй, даже любить себя самого. Мои ракурсы, мои проникновения были всего лишь способами преодолеть украдкой непреодолимое расстояние между мною и миром.

В конечном итоге одиночество, безысходность, стыд, пережитые на виа Клелия, равно как и желание укрыться в воображаемом пузыре XIX столетия, не были побочными сюжетами книг, которые я читал. Безысходность была составляющей того, что я видел в этих книгах, она была неотъемлемой частью чтения, как вот то, что я читал у Овидия, обретало связь с моей трепетной тягой к смуглым коленям той юной цыганки. Однако неотъемлемость эта проявлялась очень странным, неочевидным образом. Я отождествлял себя с персонажами Достоевского не потому, что был беден и неприкаян, как вот не отождествлял себя с похотью Библиды или Салмакиды, потому что отдал бы все, чтобы раздеть ту юную цыганку у себя в спальне. Любимые авторы просили, чтобы я не упустил их сокровенные мысли, – то было не приглашение считывать собственный пульс из чужого текста, а считывать пульс автора так, будто это мой собственный; то была крайняя самонадеянность, которая предполагает, что, доверившись своим самым глубинным и сокровенным мыслям касательно некой книги, я как бы присасывался, а точнее, приобщался к мыслям автора. То было приглашение не только считывать то, что меня научили считывать другие, но и видеть то, что я видел через те пленки, которые набрасывал на все вокруг, но при этом видеть вещи так, чтобы те немногие, кто услышит рассказ об увиденном мною, сошлись на том, что и они всегда все видели аккурат тем же самым образом. Чем больше солипсизма и идиосинкразии скапливалось в этом моем прощупывании, тем больше людей утверждали, что и они нащупали то же самое.

Видимо, именно поэтому мне нравились все французские психологические романы. В них постоянно заходила речь о сокровенном, но при этом все притворялись и знали, что другие притворяются тоже. Поверх всех придуманных авторами сюжетов, всех могучих идей, которыми они трясли перед читателями, в этих романах неизменно наступал самый захватывающий миг, когда автор, пробуравив аморфную толщу предрассудков, называемую «психологией», писал нечто в таком духе: «Возлюбленный ее понимал, поскольку она предъявила ему все мыслимые доказательства своей любви, что она твердо решила ему отказать». Или: «Будущий муж ее видел по тому, как она краснела всякий раз, как они оставались наедине, что она не испытывает к нему ни любви, ни тяги, ни влечения; краснела она от избытка скромности, каковую с девической неискушенностью радостно принимала за любовь. Те самые средства, которыми она пыталась скрыть румянец на щеках, и выставляли его напоказ. По тому, как она обрадовалась, узнав, что их общий друг не поедет с ними в Испанию, муж догадался, что именно с ним она бы точно ему изменила, если бы собралась с духом». Или: «То, как она нахмурилась, как бы отвергая человека, которого любила против собственной воли, поведало ему все, что он стремился узнать. И даже резкость и грубость ее ответа, едва они остались наедине, стали доброй приметой: она любит его сильнее, чем он мог надеяться».

А потом однажды летним вечером вдруг является фраза, которой, похоже, суждено было определить весь ход моей жизни.

Je crus que si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eus pour moi, c’était de vous faire voir que les miens étaient changés; mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher, et comme si je n’eusse pas eu la force de vous l’avouer.

[Думается мне, что вновь воспламенить те чувства, которые вы ранее ко мне испытывали, возможно лишь одним способом: показать вам, что мои переменились, при этом явить их вам, прикидываясь, что я пытаюсь их от вас скрыть, то есть мне не хватает смелости вам в них признаться.]

В этой фразе был весь я. Этот пассаж из «Принцессы Клевской» я перечитывал снова и снова. В письме женщины, которая вновь завоевывает сердце отвергнувшего ее мужчины, сквозили те же сокровенность и притворство, которыми полнились мои дни и ночи. Если она сумеет вновь воспламенить его любовь, то достигнуто это будет не через деланое безразличие – эту уловку он разгадает без труда: она сделает вид, что пытается утаить от него зарождающееся равнодушие, которое охватывает ее едва ли не против воли. В этом письме было столько хитроумия и проницательности, что я впервые в жизни понял: чтобы проплыть через все бесчисленные протоки прозы мадам де Лафайет, мне всего-то и нужно набраться смелости и решить, что я прожил эту фразу, что я являюсь этой фразой в большей степени, чем фраза является творением Лафайет.

По совпадению – а если это не совпадение, то что же? – вечер, когда я открыл для себя эту фразу, выпал на среду и на поездку в восемьдесят пятом автобусе. Шагая домой с «Принцессой Клевской» в руке, я увидел, что барышня из продуктового магазинчика подметает пол рядом с тротуаром и на ней обычная голубая блуза. Она заметила, что я прохожу мимо, и бросила на меня знакомый неприязненный взгляд. Я отвернулся. Когда через пятнадцать минут я пришел сдавать бутылки, она опорожнила сумку, выставила бутылки на прилавок, как и всегда, а потом, кинув монетки на тарелку для мелочи, подалась вперед и, вытянув правую руку, прикасаясь локтем к локтю, провела указательным пальцем по всему моему нагому предплечью, спокойно, мягко, медленно. Я почувствовал стеснение в легких и подавил желание отдернуть руку; нечто одновременно и заклятое, и беззаконное мелькнуло в груди. Это прикосновение могло быть сестрински-сострадательной лаской, да и чем угодно, от «не забудь взять деньги» до «поглядим, боишься ли ты щекотки», или «а ты славный, нравишься мне, не дрейфь!», или просто «счастья тебе и удачи». А потом впервые и, возможно, потому, что работы у нее было меньше обычного, она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, застенчиво, едва разбирая, что она говорит. Обменялись мы едва ли четырьмя фразами.

Я давно хотел улыбок и сближения. Я свои улыбки и сближения получил. Незнакомый человек прочитал мои самые потаенные мысли – все мои уловки, чаяния, колебания. Она знала, что я знаю, что она знает. Неужели я говорил на том же языке, что и все остальные?

Много недель я набирался смелости, чтобы снова пройти мимо этого магазинчика. Стараясь скрывать нервозность, стараясь делать вид несколько отвлеченный, стараясь показать, что я запросто выдам шутку-другую по первой же просьбе, стараясь продумать безопасные пути отступления на случай, если она глянет на меня с прежней суровостью, – обуреваемый всеми этими чувствами, я услышал, что она помнит, как меня зовут, тогда как я ее имя, почитай, позабыл.

Я попытался скрыть свой недосмотр. Покраснел, задохнулся, покраснел сильнее. Вот ведь парадокс – я, самый невинный мальчишка на виа Клелия, показал себя ничем не лучше мерзавца, который и имен-то не помнит, – и теперь терзаться мне и тем, что я так безнадежно влюблен, и тем, что на вид получается строго противоположное. Я решил уцепиться за собственное новообретенное плутовство, рассыпавшись в преувеличенных, подчеркнуто преувеличенных извинениях, в надежде, что она им не поверит.

– Надо как-нибудь на днях сходить в кино, – сказала она.

Я кивнул – бездыханно, глуповато. Целую вечность осознавал, что «на днях» означает сегодня вечером – последний ряд, темный пустой кинотеатр в будни.

– Не могу, – сказал я, стараясь говорить отрешенно, имея в виду – никогда.

Ее это, похоже, не смутило.

– Ну как надумаешь.

На той же неделе, в субботу вечером, возвращаясь из книжных магазинов в центре, я увидел, что она стоит со своим ухажером на автобусной остановке напротив. Они направлялись в центр. Не касались друг друга, но было сразу видно, что они вместе. Он был старше. Еще бы. Она вымыла голову, оделась крикливо, по-праздничному. Почему я не удивился? Почувствовал, как ярость разливается по телу, обволакивает виски. Ненавидел все: улицу, ее, себя.

Стал откладывать походы в продуктовый магазинчик. Вот-вот должны были прийти визы, и часть моей души покинула этот магазинчик задолго до того, как я перестал в нем появляться. Я скоро буду в Нью-Йорке, и там другой я, который пока еще и не родился, наверное, ничего этого даже не вспомнит. Следующей зимой, когда здесь выпадет снег, я и думать забуду про этот угол.

Мне тогда и в голову не пришло, что этот другой я потом согласится отдать что угодно за встречу с тем вот теневым я, заточенным под виа Клелия.

И вот, вернувшись сюда с семьей, я стал высматривать продуктовый магазинчик в надежде не отыскать его вовсе, а если точнее – откладывая его напоследок. Когда мы добрались до конца виа Клелия, я осознал, что его больше нет. Или, может, я забыл, где он находился. Впрочем, повторный взгляд, потом еще один, через улицу – как будто магазину по силам перебраться на другую сторону или, допустим, он был там всегда – сказал однозначно: сомнений быть не может. Он исчез. А мне всего-то и нужно было, что еще раз пережить азарт, страх, гул в груди всякий раз, как я перехватывал ее взгляд в те давние времена, когда шел сдавать бутылки. Наверное, мне мучительно хотелось снова войти в тот магазин и все увидеть своими глазами – таков мой способ замкнуть круг, оплатить счет, оставить за собой последнее слово. Я бы вошел туда, прислонился к прилавку и просто подождал бы немного, просто бы подождал, посмотрел, что приключится, кто появится, посмотрел бы, остались ли ритуалы прежними, остался ли я тем же самым человеком, выполняющим то же поручение на той же улице.