Полная версия:

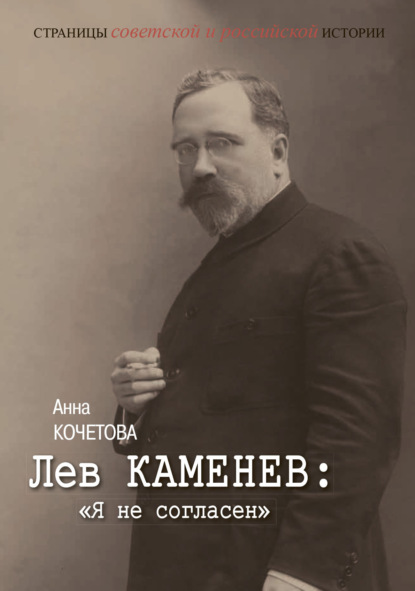

Лев Каменев: «Я не согласен»

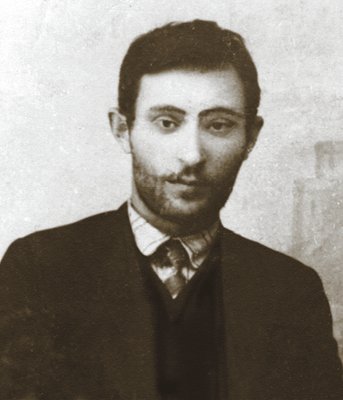

Там ему каким-то чудом удалось восстановиться в Московском университете. Но захватившая его с головой партийная деятельность заставляла Льва разрываться между ней и учебой. В Москве он продолжил работать агитатором под руководством Московского комитета партии, распространяя прокламации и привлекая новые лица в пропагандистские кружки.

Кроме этого, Розенфельду поручили подготовить уличную демонстрацию, запланированную на 19 февраля[27]. Снова ей не суждено было случиться, ведь за Львом Борисовичем пристально наблюдали[28]. «Видный деятель Московской социал-демократической организации»[29] – именно так характеризовался Лев Розенфельд в дневнике наблюдений Департамента полиции. В нем же зафиксированы все его шаги и подробно описаны все его действия, передвижения и встречи. Каждый день. Льва Борисовича арестовали 15 февраля 1904 года и заключили под стражу «до разъяснения обстоятельств»[30]. Из университета он был вновь исключен. Сам ректор Московского университета Александр Тихомиров, утомленный бесконечными выходками его студентов, 3 марта 1904 года обратился к московскому обер-полицмейстеру с просьбой «отобрать у бывшего студента Розенфельда выданные университетом билеты на жительство и для входа на лекции»[31].

В этот раз Розенфельд провел в заключении пять месяцев. Выбраться из тюрьмы помогла ему мать. 16 июня 1904 года Мария Ефимовна написала прошение начальнику Московского губернского жандармского управления: «Покорнейше прошу Ваше превосходительство не отказать выдать мне на поруки сына моего Льва Борисовича Розенфельда. В виде обеспечения могу представить залог деньгами суммою в тысячу рублей или землею»[32]. Навстречу пошли не сразу, было решено, что «вопрос об изменении меры пресечения является преждевременным». Но через месяц, в июле, Льва все же отпустили. И снова в Тифлис, и снова под «особый надзор полиции»[33].

Там Лев Борисович в третий раз пытается вернуться к своему образованию. Понимая, что в Москву путь закрыт, он пробует поступить в Юрьевский университет[34]. 3 августа 1904 года Розенфельд пишет: «Покорнейше прошу разрешить поступить в Юрьевский университет или другой по усмотрению департамента»[35]. Департамент разрешение дал, вот только ответственность за поведение революционера полностью возлагалась на учебное заведение[36]. Поэтому, дабы избежать проблем, ректор Юрьевского университета Розенфельду отказал, и тому ничего не оставалось, как вновь вернуться в Тифлис[37].

Там он вошел в Кавказский союзный комитет РСДРП и продолжил заниматься уже привычной ему деятельностью – пропагандистской работой. При этом Розенфельд уже не был каким-то рядовым членом партии. Сам Лев Троцкий называл его чуть ли не главной фигурой Кавказского комитета[38]. Он достаточно часто выступал на митингах, активно агитируя против меньшевиков. Еще будучи в заключении, он написал брошюру с критикой меньшевистской политической линии новой «Искры»[39]. В конце 1904 года на Кавказской областной конференции Льва Борисовича выбрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста. Одной из его функций стало налаживание связей со всеми заграничными партийными центрами[40]. На это повлиял в том числе и Ленин. Уже тогда он хорошо знал агитационные работы Розенфельда и высоко их оценивал. Особенно он хвалил статью «Военная кампания “Искры”»: «Ваша статья несомненно свидетельствует о литературных способностях, и я очень прошу Вас не оставлять литературной работы»[41]. Лев Борисович, вдохновленный поддержкой Ленина, будет следовать этому совету всю свою жизнь.

Но Розенфельд по-прежнему оставался под надзором полиции и, готовясь к разъездам, пытался подстраховаться. 19 ноября 1904 года он написал прошение директору Департамента полиции: «Во избежание двухлетней потери времени в учебных моих занятиях прошу Ваше превосходительство разрешить выехать мне для продолжения учебных занятий за границу, а именно в г. Льеж (Бельгия) для поступления в Льежский политехникум… или прошу разрешить мне вернуться в Москву для обратного поступления в Московский университет…»[42] В тот же день ему сообщили, что он освобожден от всяких ограничений в свободе передвижения с 20 ноября 1904 года[43], так как дело против него за недостаточностью улик прекращено и «особый надзор полиции» отменен[44]. Это позволило Розенфельду свободно выезжать за границу.

В апреле 1905 года Лев Борисович приехал в Лондон. 12 апреля 1905 года там проходил III съезд партии, в котором Лев Борисович принимал активное участие. И он многим запомнился. Но не только благодаря своим выступлениям в прениях по вопросу о вооруженном восстании, а из-за спора с Лениным. Владимир Ильич являлся непререкаемым авторитетом, а тут вдруг Розенфельд, который пользуется его поддержкой, начал открыто критиковать его. Многие на съезде подумали, что он просто выскочка и таким образом решил обратить на себя внимание. Игнорируя мнение окружающих и не боясь реакции Ленина, он категорически отвергал его резолюцию об отношении рабочих и интеллигентов в социал-демократических организациях. Он вообще не понимал, зачем ее принимать. «Я должен решительно высказаться против принятия этой резолюции, – говорил с трибуны Розенфельд. – Этого вопроса как вопроса об отношении между интеллигенцией и рабочими в партийных организациях не существует». Это был его первый открытый спор с Лениным. Несмотря на то что его не поддержали, он понял, что спорить и отстаивать свою точку зрения можно и нужно.

На съезде Розенфельд был назначен агентом партии, и с июля по сентябрь 1905 года он посетил Петербург, Курск, Орел, Харьков, Екатеринослав[45], Воронеж, Ростов-на-Дону[46].

А в октябре 1905 года произошло событие, которое позволило большевикам выйти из подполья. Всероссийская октябрьская политическая стачка вынудила Николая II подписать Манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», даровавший гражданам России гражданские права и свободы. Благодаря этому легально были оформлены политические партии, общественные организации и печать.

27 октября вышел первый номер социал-демократической газеты «Новая жизнь». Лев Розенфельд стал не только автором ее статей, но и ее редактором. Хотя правильнее уже сказать Лев Каменев. Именно тогда он в первый раз подписал свою статью «Две демонстрации» как Юрий Каменев. Имя не прижилось, а вот фамилия осталась с ним навсегда.

В 1905–1908 годах Каменев активно публиковался в газетах «Вестник жизни», «Волна» и «Правда» под разными псевдонимами, принимал участие в IV и V съездах РСДРП. На V съезде Каменев вошел в Большевистский центр[47]. Во всех своих статьях Каменев в первую очередь выражал свою точку зрения. Сравнивая буржуазные и пролетарские партии, он указывал на слабость и консервативность первых и силу и решительность вторых. По мнению Каменева, буржуазия не участвовала в народном движении, поэтому только объединение масс вокруг рабочего класса на основе социал-демократической идеологии сделало бы возможным построение нового общества[48]. Доставалось от него и кадетам. Каменев считал, что они не в состоянии вести революцию вперед.

В то время Каменев много читал, слушал, запоминал. Анализируя разные процессы, он рассматривал воздействие безработицы на революционные события, называя ее оружием буржуазии против пролетариата. А все из-за того, считал он, что политически активных рабочих чаще всего увольняли с работы[49].

Отдельное внимание он уделяет забастовкам. Лев Борисович, так часто сам участвовавший в организации демонстраций, сравнивал забастовки и демонстрации 1905 года с событиями во Франции 1793 года. Подчеркивая важность политических забастовок, он называл их лишь орудием разрушения старой власти, а не средством построения новой.

Не забывал Каменев высказываться и о политике большевиков, о своем видении ближайших политических целей. Тогда он считал, что большевикам нужно взять верх над представителями других социал-демократических течений, особенно в недавно возникших советах. Пролетарские же силы должны вести борьбу против попыток неупорядоченных действий, тем самым демонстрируя свое превосходство. Он предлагал по-новому организовать партию. Тут он вновь расходился во взглядах с Лениным. Владимир Ильич считал возможным объединение партии, Каменев проводил линию на окончательный раскол[50]. При всем этом Каменев подчеркивал необходимость созыва Учредительного собрания и придерживался этой мысли до самых Октябрьских событий 1917 года[51].

Относительно спокойная жизнь Каменева закончилась 3 июня 1907 года. Была распущена II Государственная дума, и начался период «столыпинской реакции». Произошел общий упадок революционного настроения. Газеты вновь стали закрываться, участились аресты. 18 апреля 1908 года Каменев выпустил традиционный майский революционный листок ЦК в количестве 15 тысяч экземпляров и тут же был арестован [52].

При обыске у него нашли переписку о работе Центрального комитета партии, а его самого посадили в тюрьму в Санкт-Петербурге. В это время в Тифлисе случилось несчастье – при невыясненных обстоятельствах погиб любимый отец Льва Борис Иванович Розенфельд. Каменева раздавила эта новость. Ходили слухи, что Бориса Ивановича убил бывший его рабочий, отомстивший за увольнение. Но официально так ничего и не было выяснено. Несмотря на случившееся, мать вновь пришла на помощь сыну и сумела собрать одну тысячу рублей для залога.

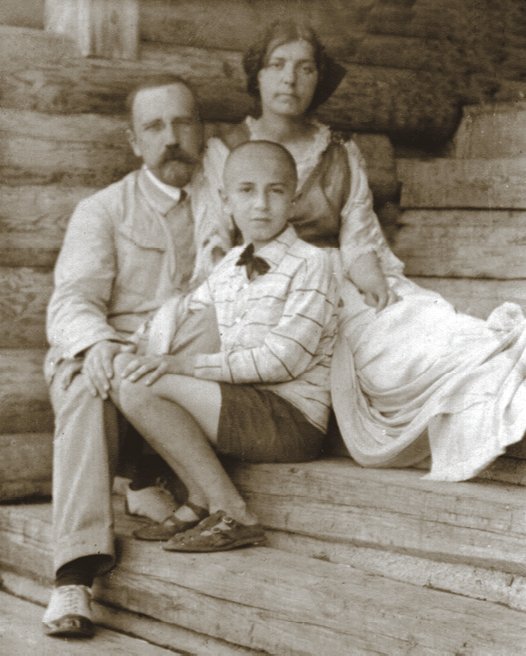

Семья Розенфельд. Слева направо: Мария Ефимовна, Николай Борисович (брат Льва), Ольга Давидовна и Борис Иванович с внуком Александром (сын Льва Борисовича) на руках

1907

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 37]

Борис Иванович Розенфельд с внуком Александром на руках

1907

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 31]

Благодаря этому 9 июля 1908 года Каменев вышел на свободу. Притом ему запрещалось жить в Петербурге впредь до особого распоряжения. Но это для него было не важно, так как в Женеве его ожидал Ленин. Как только ему удалось получить заграничный паспорт, он перебрался туда вместе со своей женой Ольгой Бронштейн и маленьким сыном Александром.

Последовала непростая жизнь в эмиграции, то в Женеве, то в Париже, и постоянные внутрипартийные споры. Каменев в жизни был мягким человеком и отличался от других широтой своих взглядов, однако в полемике и дискуссии он бывал очень жестким. Даже Ленин призывал его смягчиться, указывал на излишнюю резкость по отношению к меньшевикам, просил в своих статьях потоньше выбирать формулировки[53]. Но Каменев не особо прислушивался к чьим-либо советам и всегда писал и говорил то, что думает. И даже просьбы его жены Ольги Давидовны быть помягче к меньшевикам не могли его убедить.

В то время Лев Борисович был редактором газет «Пролетарий», «Социал-демократ», представителем партии в Международном социалистическом бюро[54]. Продолжал активно выступать с докладами – участвовал в Копенгагенском международном социалистическом конгрессе в 1910 году, выступал на съезде Социал-демократической партии Германии в октябре 1912 года в Хемнице, в ноябре – в качестве делегата РСДРП на социалистическом конгрессе в Базеле. Несмотря на споры с Лениным, от него он часто слышал похвалу и постоянные просьбы больше писать. Владимиру Ильичу вообще нравилось спорить с Каменевым. Он всегда утверждал, что в споре рождается истина. И, конечно, ему нравилось, когда Лев Борисович, поупиравшись, все же соглашался с его доводами. А в 1913 году Каменев со своей семьей даже проживал в гостях у Ленина в небольшом городке Поронин (Поронино).

В тот же период у Каменева завязывается дружба с Григорием Зиновьевым и формируется их политический тандем, который просуществует до конца их жизни. Хотя сначала этот кудрявый и шебутной товарищ вызывал у Каменева легкое раздражение. Но работа в газете «Правда», которая в дальнейшем станет главным печатным органом советской коммунистической партии, сблизила их как единомышленников, а дальнейшие проблемы показали, что Каменев мог положиться на Зиновьева как на друга.

В 1913 году Каменев вернулся из-за границы в Санкт-Петербург для «консультирования» думской фракции большевиков. Он координировал их взаимодействие с партийными организациями, рабочими клубами и профсоюзами, поддерживал связь с находившимися в эмиграции партийными деятелями, в том числе с Лениным и Зиновьевым. Но все это продлилось недолго. 8 июля 1914 года газету «Правда» закрыли из-за ее антивоенных статей. Каменеву вновь пришлось уехать. На сей раз он с семьей перебрался в Финляндию, поселился в селе Неувола. Там его и настигла весть о начале Первой мировой войны.

Лев Борисович Каменев (Розенфельд) с сыном Александром

1913

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 38]

Глава 2

Туруханская ссылка

Июль 1914 – март 1917

В то время Финляндия входила в состав Российской империи, поэтому Каменев и там был постоянно под наблюдением. Но это не останавливало его подпольную деятельность. 30 сентября – 1 октября 1914 года он провел у себя дома совещание представителей социал-демократической рабочей фракции Госдумы с некоторыми партийными работниками[55]. А в начале ноября принимал участие в партийной конференции в поселке Озерки, недалеко от Петербурга. Ее организовали специально для обсуждения тезисов Ленина о войне[56]. Владимир Ильич осуждал социал-демократические партии европейских стран, которые поддержали Первую мировую войну, считая это изменой социализму. Тем самым он объявил крах Интернационала. Он считал, что наименьшим злом будет поражение царской монархии и ее войск. Ленин выдвигал два лозунга: пропаганда социалистической революции на всем театре военных действий с призывом ко всем европейским народам обратить оружие против своих буржуазных правительств и пропаганда необходимости объединения отдельных государств Европы в Республиканские соединенные штаты[57].

При обсуждении шла горячая дискуссия, не все поддерживали Ленина, в том числе и Каменев. Безусловно, он расценивал войну как империалистическую, а всех рабочих воюющих стран считал необходимым призывать обратить оружие против своих буржуазных правительств. Но с остальным не соглашался. Однако вскоре спорам настал конец. 4 ноября полиция ворвалась на заседание и всех арестовала, в том числе и действующих депутатов Государственной думы[58]. Доказательств подпольной работы Каменева у следствия хватало с лихвой. На следующий день после ареста 5 ноября 1914 года при обыске в доме Каменева в Неувола были обнаружены рукописи его статей и рабочая переписка. Его опять ждало заключение. Примечательно, что у Каменева вновь имелась возможность освободиться под залог. Не только у него, но и у всех арестованных. Но сумму назначили большую – 4 тысячи франков за всех. Собрать ее им не удалось[59]. На скорое освобождение уже не стоило рассчитывать.

10–13 февраля 1915 года по делу заключенных состоялся судебный процесс. Для Каменева он оказался проверкой на прочность и оставил отпечаток на всю жизнь. Процесс проходил очень нервно, будто дискуссия партийной конференции перекочевала в зал суда. Некоторые арестованные в своих показаниях заявили, что не разделяют «пораженческих тезисов» руководства большевиков. В их числе был и Каменев. Он продолжал излагать свое видение военного вопроса, повторяя, что никогда не разделял пораженческих взглядов на войну, и даже требовал вызвать в качестве свидетеля меньшевика Николая Иорданского, чтобы тот подтвердил его слова. И в этом заключалась большая ошибка Каменева.

Его поведение неприятно поразило многих большевиков. Они надеялись, что арестованные будут всеми силами запутывать следствие, а не выносить внутрипартийные споры на всеобщее обозрение. Все, что творилось на процессе, разнеслось чуть ли не по всему миру, а поведение Каменева обсуждалось и осуждалось всеми большевиками. Очень тяжелое впечатление его слова произвели на сестру Ленина Анну Ульянову-Елизарову. А Николай Бухарин, проживавший тогда в Швейцарии, вообще потребовал, чтобы Каменева исключили из партии. Ленин был не так категоричен, но его тоже сильно задели слова Каменева. Он не возражал против того, чтобы подсудимые запутывали следствие, не давая вычислить членов партии. Но «стараться доказать свою солидарность с социал-патриотом Иорданским, как делал товарищ Розенфельд, или свое несогласие с ЦК есть прием неправильный и с точки зрения революционного социал-демократа недопустимый»[60].

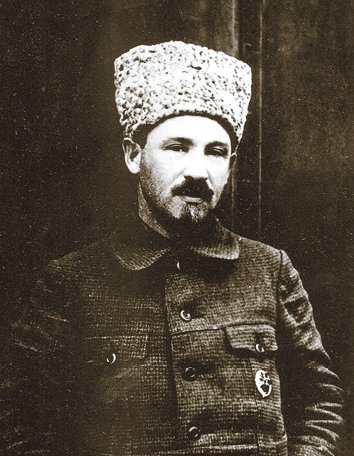

Петербургская судебная палата с сословными представителями приговорила Каменева и других обвиняемых к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Вот так Каменев оказался в Туруханском крае. 5 июля 1915 года Каменева вместе с семьей и остальными ссыльными[61] привезли в село Монастырское. По тем меркам добрались они достаточно быстро. Обычно путь до Туруханска составлял несколько месяцев. Их быстрому приезду поспособствовало то, что 5 ссыльных по-прежнему оставались членами Государственной думы[62]. В это время в Туруханске в ссылке уже находились Иосиф Сталин и Яков Свердлов.

Их совместное пребывание в ссылке позже еще отзовется для Каменева не лучшим образом. Но это все потом, а тогда он достаточно много времени проводил со Сталиным, обсуждая различные вопросы. Каменев считал этого кудрявого грузина достаточно умным и способным. Особенно он ценил его желание писать статьи и готов был оказать ему помощь.

Туруханский край не был приспособлен для жизни. Зимой доходило до 45 градусов ниже нуля. Ссыльным разрешали привезти с собой не более 5 рублей, а жили они на 10 копеек «кормовых» в день. Каменев, приехав туда с семьей, постоянно ходил голодный, а те небольшие деньги, которые ему присылали товарищи по партии, тут же уходили на одежду и еду, которая немедленно заканчивалась. Но Каменев пробыл в самом Туруханске недолго. 29 июля всех, в том числе и Каменева, без объяснения перевели в деревню Ялань под Енисейском.

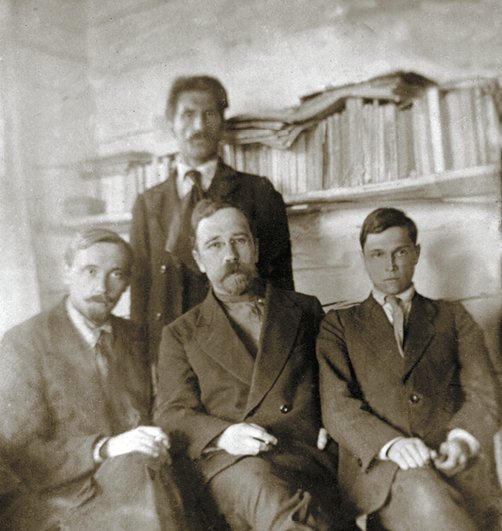

Группа ссыльных в Туруханском крае. Сидят слева направо: Ф. Н. Самойлов, В. Сергушова, А. Е. Бадаев, Н. Р. Шагов; стоят слева направо: член научной экспедиции, Спандарян, И. В. Сталин, В. Яковлев, Л. Б. Каменев, Г. И. Петровский, Линде, Я. М. Свердлов, два члена научной экспедиции за Свердловым и Линде; впереди – дочь Я. М. Свердлова

Март – июль 1915

[РГАКФД. 4-8446]

Ни голод, ни погода не смогли выбить Каменева из революционной колеи. Несмотря на обиду за действия Каменева на судебном процессе, Ленин достаточно быстро восстановил общение с ним. Уже с сентября 1915 года между ними велась регулярная переписка. Но остальные не смогли так быстро забыть поведение Каменева на суде.

5 октября 1915 года в Ялани в квартире Каменева, который проживал вместе с ссыльным депутатом Григорием Петровским, было проведено собрание группы ссыльных социал-демократов, к которому присоединились еще Яков Свердлов, Иосиф Сталин, Сурен Спандарян[63], Филипп Голощекин[64].

Григорий Иванович Петровский

1917

[РГАСПИ. Ф 421. Оп. 1. Д. 599]

Яков Михайлович Свердлов

1917

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 139. Л. 88]

Иосиф Виссарионович Сталин

1918

[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 54. Д. 32. Л. 47]

Сурен Спандарович Спандарян

1917

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 719. Л. 1]

На нем обсуждался февральский судебный процесс и в большей степени поведение осужденных. Несмотря на то что прошло полгода, они никак не могли забыть его. Каменеву досталось больше всех. Свердлов обвинял его в малодушии, остальные говорили, что он перепутал судебный процесс с партийным собранием. Каменев понимал, что виноват, и особо не отпирался. А вот Сталин за него заступился и объяснил его поведение «военной хитростью». Но даже много лет спустя поверить в это сложно. От него требовалось лишь одно – не выдать других членов партии, а не рассуждать, кто и когда высказался против войны. Какая уж тут хитрость.

Филипп Исаевич Голощекин

1916

[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 54. Д. 24. Л. 42]

Л. Б. Каменев в группе ссыльных в Ялани (Енисейский район Красноярского края)

1916

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 10. Л. 35]

В итоге собрание приняло резолюцию: «Позиция осужденных депутатов РСДРП фракции по вопросу о войне является единственно правильной точкой зрения». При этом было указано, что, «защищая свою позицию», они «все же не смогли твердо и неуклонно провести свою революционную тактику, допустив ряд колебаний и затушеваний»[65].

Спустя год ссыльной жизни Каменев с семьей и некоторые ссыльные получили возможность переселиться в Ачинск. Будучи в разных городах, Каменев и Сталин поддерживали отношения путем переписки. В основном она касалась написания статей. А 21 февраля 1917 года Сталин сам прибыл в Ачинск[66].

Л. Б. Каменев и О. Д. Каменева в группе ссыльных в Ялани

1916

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 10. Л. 1]

В это время Каменев уже занимал особое положение среди ссыльных. Он состоял на службе в качестве бухгалтера в Ачинской конторе Русско-Азиатского банка, размещавшейся в доме купца Патушанского. Работа не бог весть какая, но, главное, она приносила доход, а значит, и еду. Квартира, в которой он проживал вместе с женой Ольгой Давидовной, была своеобразным салоном, где собирались ссыльные. Сталин стал у них частым гостем.

Именно в Ачинске Каменева застала весть о Февральской революции. 2 марта 1917 года свершилось событие, которое перевернуло историю России. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. В этот день практически весь Ачинск знал о событиях в Петрограде, но пока говорили о них шепотом. В тот же день министр юстиции Временного правительства Александр Керенский отправил телеграмму иркутскому и енисейскому губернаторам с предписанием о немедленном освобождении бывших членов Государственной думы и требованием «обеспечить им почетное возвращение в Петроград». Каменев понимал, что вернется в Петроград вместе с ними.

Л. Б. Каменев и О. Д. Каменева с сыном Александром в Ачинске

1916

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 50]

4 марта в субботу в Ачинске царило особое оживление. Практически все общественные учреждения прекратили работу. На улицах повсюду были группы людей, импровизированные митинги, на которых ссыльные зачитывали крестьянам телеграммы о событиях в Петрограде: великий князь Михаил Александрович Романов отказался принять корону, тем самым он формально ликвидировал монархию.

Тогда для городского главы Ачинска самым важным было не допустить беспорядков. И в этом активно помогали ссыльные большевики, в том числе и Лев Каменев. К 12 часам дня 4 марта депутат Госдумы Муранов выпустил обращение к гражданам и солдатам Ачинска, в котором просил поддержать Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов: «Ждите указаний из Петрограда, не допускайте никаких погромов и бесчинств».

Матвей Константинович Муранов

1917

[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 54. Д. 24. Л. 153]

На 7 часов вечера того же дня местная дума Ачинска назначила заседание совместно с представителями общественных организаций, но превратилось оно в большое народное собрание, на котором присутствовало свыше 500 человек. Думский зал просто не вмещал такое количество людей, поэтому все перешли в здание Общественного собрания. Пришло очень много солдат во главе с начальником гарнизона. Городской голова П. Ф. Усанин после приветственных речей предложил выбрать председателя собрания. Конечно, выбор пал на самого важного ссыльного – М. К. Муранова. Первое же слово было предоставлено Льву Каменеву[67].

Лев Борисович, вдохновленный происходящими событиями, с энтузиазмом рассказывая о том, как попал в Ачинск, призывал всех к порядку и к поддержке нового правительства: «Воля народа должна получить свое выражение в Учредительном собрании». А пока он приветствовал Временное правительство, взявшее на себя задачу организации Учредительного собрания. В заключение своей речи он предложил выработать и послать новому правительству приветственную телеграмму. Предложение было принято под бурные овации, избрана комиссия в составе Каменева, городского головы и нескольких граждан. Ачинцам в телеграмме очень хотелось упомянуть Михаила Романова и отправить ему приветствие в связи с его отказом от короны. По их мнению, он стал первым гражданином Российской Республики. Каменеву идея не понравилась – отправлять монаршей особе приветствие, вот еще. Но большинство на этом очень настаивало, да и атмосфера праздника воодушевляла. В итоге Каменев согласился и зачитал составленный текст: «Председателю Совета министров Львову, председателю исполнительного комитета Государственной думы Родзянко. Экстренное собрание, созванное городским общественным управлением в составе представителей всех общественных, воинских частей и граждан города Ачинска, при участии нижних чинов и офицеров всех воинских званий, постановило признать исполнительный комитет Государственной думы и новый Совет министров и принимать к руководству и исполнению распоряжения нового правительства, кроме того, постановлено просить передать приветствие гражданину России великому князю Михаилу Александровичу, показавшему пример подчинения воле народа в Учредительном собрании». Собрание одобрило телеграмму аплодисментами[68]. Тогда Каменев даже и представить себе не мог, какую роль сыграет в его жизни эта телеграмма в дальнейшем. А недоброжелатели тут же воспользовались всей этой историей.