Полная версия:

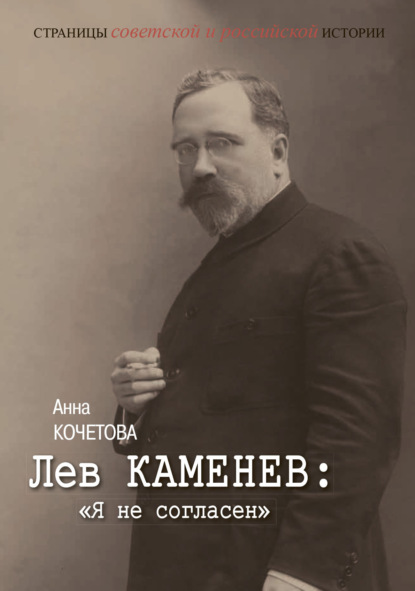

Лев Каменев: «Я не согласен»

Анна Сергеевна Кочетова

Лев Каменев

«Я не согласен»

Памяти жертв политических репрессий

© Кочетова А. С., 2022

© Фонд поддержки социальных исследований, 2022

©Российский государственный архив кинофотодокументов, иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2022

© Политическая энциклопедия, 2022

Введение

Часто можно встретить мнение, будто сложно не влюбиться в персонаж, которому посвящаешь книгу. Я думала, что меня это не коснется. Он не поэт, не писатель, не артист, не художник. Он политик и, более того, революционер, прошедший путь от первого советского президента до «врага народа». Но я ошибалась. Углубляясь в исследование его жизни, его взглядов и принципов, я невольно начинала проникаться симпатией к этому персонажу. Читая его письма, я начала понимать его характер. Оказывается, он очень мягкий и добрый человек, любящий свою семью, образованный и думающий, увлеченный и принципиальный, а еще упрямый, эгоистичный, сомневающийся и при всем этом фанатично следующий заветам большевистской партии, не мыслящий своей жизни без нее.

В свое время народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский называл его слишком мягким для всей той революционной эпохи, в которую тот был погружен с головой. «Революционный интеллигент», не сделавший ни одного выстрела и не причинивший физической боли ни одному человеку. Он не боялся высказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. Умеренный большевик, главный спорщик партии, оппозиционер… Как только его не называли. А это все один человек – Лев Борисович Розенфельд, больше известный всем как Лев Каменев.

К сожалению, в литературе можно найти небольшое количество работ о нем. В основном это отдельные статьи в журналах или главы в сборниках. Полноценная книга о нем лишь одна, написанная швейцарским автором Юргом Ульрихом[1]. При этом в книгах о разных советских событиях и персонажах Лев Борисович упоминается вскользь. Он всегда с кем-то рядом, будь то Ленин, Зиновьев, Сталин.

Невольно задаешься вопросом, а кто такой Каменев? Чем он занимался, чем интересовался, о чем думал и какими идеями жил? Какое место он занимает в советской истории? Нам очень повезло, что о Каменеве в архивах сохранилось много документов. Именно они и раскрывают подробности его жизни, дают ответ на вопрос – почему? Почему он так трепетно относился к большевистской партии, но при этом так часто шел против ее «генеральной линии»? Почему он так яро агитировал за пролетарскую революцию, но был категорически против вооруженного восстания? Почему при любом несогласии с принятым решением он с такой легкостью покидал руководящие посты и выходил из Центрального комитета партии?

И, конечно, большой загадкой остаются последние, самые тягостные годы его жизни. Почему жизнь его закончилась расстрелом? Был ли он виновен, или его оклеветали? Каменев не мог жить без партии, она же его и погубила. За что? Именно об этом и рассказывает книга. Читатель узнает о внутрипартийной борьбе и борьбе Каменева с самим собой. «Я не согласен», – говорил Каменев и громко хлопал дверью. Так он ушел с поста председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета, так он не раз уходил из ЦК и из партии. Хотя последнее было для него самым сложным испытанием. Но он всегда возвращался. В 1934 году его последний раз «попросили» покинуть ряды большевистской партии, и больше он в нее не вернулся.

Сегодня, когда многое открылось для нас и стало понятным в отношении 1930-х годов, невольно задумываешься, а сколько бы Каменев смог прожить и сколько всего сделать, если бы он не гнул свою линию, не упорствовал бы, а смиренно был с большинством и во всем соглашался с Лениным и Сталиным? Не дружил бы с «ненужными» людьми, не состоял в оппозиции? Может, он смог бы прожить так же долго, как близкие соратники Сталина: Ворошилов, Каганович, Молотов? Вот только смог ли бы он поступиться своими принципами и поменять взгляды? Для того чтобы ответить на это, нужно попробовать поставить себя на место героя этой книги: в ту эпоху, в ту атмосферу, в ту партию. И я пришла к выводу, что прожить другую жизнь Каменев бы не смог. Он не умел лавировать и интриговать. Единственная его попытка как-то и к чему-то приспособиться, смириться с общим мнением провалилась и привела его к печальному завершению жизни. Сам он считал, что прожил не зря. Тогда, в далеком 1936 году, он говорил, что достаточно пожил, многое видел и многое сделал. А ведь ему было всего 53 года, когда его жизнь оборвалась.

…Каменева вели по коридору в тишине. Слышны были только позвякивание ключей и скрип дверей, которые встречались ему на пути. Похудевший, помрачневший, полностью седой. Мало кто узнал бы в нем того самого Льва Борисовича с волнистой шевелюрой и рыжей бородкой, с оживленной жестикуляцией оратора и спорщика. Сейчас он с преклоненной головой молча шел навстречу своей смерти.

Стоя у стены, Каменев думал – вот сейчас для него все и закончится. А завтра, в лучшем случае, в газете «Правда» выйдет заметка, что приговор в отношении него приведен в исполнение. Он сам много раз читал такие «заметки». А теперь пришел и его черед.

Рядом с ним находился его друг и единомышленник Григорий Зиновьев. Всю жизнь они прошли вместе бок о бок и попрощаются с ней в один день. Осунувшийся Зиновьев был сам на себя не похож. В глазах читались злоба и страх. Каменев в этот момент если и злился, то только на себя, беспокоясь за свою семью. Им зачитали приговор, но Каменев его не слушал. В его голове были другие мысли и вопросы. Почему он здесь оказался? Какой поступок привел его сюда? Когда он ошибся? Все, что он делал для партии, он всегда делал честно и до конца. Прокручивая в голове события своей жизни, он пытался найти то время и то событие, которое стало поворотным.

Биографическая хроника

1883, 6(18) июля – родился в г. Москве.

1894–1896 – учился во 2-й гимназии в Вильне.

1896–1901 – учился во 2-й гимназии в Тифлисе.

1901 – вступил в РСДРП, стал студентом юридического факультета Императорского Московского университета.

1902, 13 марта – арестован за организацию студенческой демонстрации, исключен из университета.

1902, 29 апреля – освобожден из заключения.

1902, 29 апреля – июнь – пребывал в Тифлисе под надзором полиции, работал конторщиком на Закавказских железных дорогах.

Вторая половина 1902 – июль 1903 – находился в Западной Европе.

1903, июль – пытался восстановиться в университете.

1903, сентябрь – 1904, 6 января – являлся пропагандистом и агитатором Кавказского комитета РСДРП(б).

1904, январь – февраль – вновь поступил в Императорский Московский университет, одновременно являлся агитатором Московского комитета РСДРП(б).

1904, 15 февраля – арестован за подготовку уличной демонстрации, исключен из университета.

1904, 15 июля – освобожден под залог.

1904, июль – пребывал в Тифлисе под надзором полиции, являлся членом и агитатором Кавказского комитета РСДРП(б).

1905, апрель – являлся делегатом III съезда РСДРП(б) в Лондоне от Кавказского комитета.

1905, июль – сентябрь – назначен агентом ЦК РСДРП(б), посетил Петербург, Курск, Орел, Харьков, Екатеринослав, Воронеж, Ростов-на-Дону.

1905, 27 октября – 1908 – писал статьи для газет «Искра», «Вестник жизни», «Волна» и «Правда».

1907, апрель – избран членом Большевистского центра.

1908, 18 апреля – арестован за выпуск майского революционного листка.

1908, 9 июля – выпущен на свободу под залог.

1908, июль – 1913 – проживал в эмиграции в Женеве и Париже, являлся редактором газеты «Пролетарий».

1913 – вернулся из эмиграции в Санкт-Петербург, являлся редактором газеты «Правда», руководил деятельностью большевистской фракции в IV Государственной думе.

1914, 8 июля – переехал с семьей в Финляндию.

1914, 4 ноября – арестован за участие в нелегальной партийной антивоенной конференции.

1915, 10–13 февраля – на судебном процессе приговорен к ссылке в Сибирь.

1915, 5 июля – 1917, 8 марта – пребывал в ссылке в Туруханске, Ялани, Ачинске.

1917, 12 марта – вернулся в Петроград.

1917, 29 апреля – избран в ЦК РКП(б).

1917, 10 июля – арестован по подозрению в организации июльской демонстрации и сотрудничестве с царской охранкой.

1917, 4 августа – выпущен из-под стражи.

1917, 22 сентября – избран в Предпарламент.

1917, 16 октября – выступил против вооруженного восстания и написал заявление о выходе из ЦК (заявку не приняли).

1917, 24–25 октября – вел собрание ЦК РСДРП в Смольном.

1917, 25 октября – избран председателем II съезда Советов.

1917, 26 октября (8 ноября) – избран председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК).

1917, 4 ноября – подал заявление о выходе из ЦК.

1917, 8 ноября – снят с поста председателя ВЦИК.

1917, 18 ноября – в составе советской делегации направлен в Брест-Литовск для ведения советско-германских переговоров о перемирии.

1918, февраль – направлен во Францию в качестве советского посла.

1918, 24 марта – арестован финнами при пересечении шведско-финляндской границы.

1918, 3 августа – освобожден в обмен на военнопленных финнов.

1918, 16 сентября – избран председателем Моссовета.

1919, 25 марта – избран в члены Политбюро ЦК РКП(б).

1922, 14 сентября – назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров (СНК), заместителем председателя Совета труда и обороны (СТО).

1922, вторая половина – 1924 – председательствовал на заседаниях СНК и Политбюро ЦК РКП(б) вместо В. И. Ленина.

1923, 22 октября – назначен директором Института Ленина.

1924, 31 января – назначен председателем СТО.

1925, 1 октября – 1926, апрель – являлся организатором «новой оппозиции».

1926, 1 января – переведен из членов Политбюро ЦК ВКП(б) в кандидаты.

1926, 11 января – снят с поста председателя СТО в связи с упразднением должности и с поста заместителя Совнаркома; назначен на должность наркома внутренней и внешней торговли.

1926, апрель – 1927, декабрь – участник «объединенной оппозиции».

1926, 22 апреля – снят с поста председателя Моссовета.

1926, 5 августа – освобожден от обязанностей наркома торговли по собственному желанию.

1926, 23 октября – освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

1926, 26 ноября – назначен послом СССР в Италии.

1927, 16 ноября – выведен из состава ЦК ВКП(б).

1927, 17 ноября – освобожден от обязанностей посла СССР в Италии.

1927, 18 декабря – исключен из партии за оппозиционную деятельность.

1927, январь – 1928, 9 июля – пребывал в ссылке в Калуге, работал заместителем председателя Калужского губплана.

1928, 21 июня – восстановлен в партии.

1929, 27 мая – назначен председателем Главного концессионного комитета при СНК СССР.

1932, 3 мая – назначен заведующим издательством «Академия» с совмещением работы в Главконцесскоме.

1932, 10 октября – исключен из партии за оппозиционную деятельность.

1932, 20 октября – отстранен от работы председателя Главконцесскома и члена Арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате.

1932, ноябрь – 1933, апрель – пребывал в ссылке в Минусинске.

1933, 15 мая – назначен заведующим издательством «Академия».

1933, 12 декабря – восстановлен в партии.

1934, 4 мая – назначен директором Литературного института имени М. Горького.

1934, 16 декабря – арестован в связи с убийством С. М. Кирова.

1935, 16 января – приговорен к тюремному заключению на пять лет по делу «Московского центра».

1935, 10 июля – приговорен к тюремному заключению на десять лет по делу контрреволюционных террористических групп в Кремле («Кремлевское дело»).

1936, 24 августа – приговорен к высшей мере наказания по делу «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра».

1936, 25 августа – расстрелян.

1988, 13 июня – реабилитирован решением Пленума Верховного суда СССР.

Глава 1

От Левы Розенфельда до Льва Борисовича Каменева

1883 – июль 1914

Вторая половина XIX века в России известна как «эпоха великих реформ Александра II». Крестьянская, земская, судебная реформы и реформа городского самоуправления вызвали оживление общественной жизни. Реформа высшего образования и вовсе дала университетам значительную автономию, что повлияло на развитие студенческого движения. Вместе с этим радикально настроенные отдельные группы были недовольны тем, как реализуются ожидаемые ими реформы. Рост революционного движения и появление революционных политических кружков – вот одно из последствий политических преобразований в стране.

В одном из таких кружков состоял отец нашего героя Борис Иванович Розенфельд. Еврей по происхождению, принявший православие, чтобы без каких-либо ограничений иметь возможность получить высшее образование, он стал студентом Петербургского технологического института и однокурсником народовольца Игнатия Гриневицкого, того самого, который бросил бомбу и тем самым убил царя Александра II.

Борис Розенфельд посещал различные народнические студенческие собрания. На одном из них он познакомился со слушательницей Бестужевских курсов[2] Марией Ефимовной. На вид спокойный, но страстно увлеченный революционной мыслью Борис мог заинтересоваться только девушкой, полностью разделяющей его взгляды. Именно такой была Мария Ефимовна. Милая, бойкая, не боявшаяся высказывать свое мнение, она стала ему не просто женой, а другом и единомышленником[3]. Поженились они после окончания учебы и сразу переехали в Москву. Там Борису удалось устроиться машинистом на Московско-Курской железной дороге. А 18 июля 1883 года[4] у них родился первый сын – будущий революционер Лев Каменев, вернее, Лева Розенфельд. После у него появятся три младших брата: Александр, Николай, а вот имя третьего установить точно не удалось: то ли Евгений, то ли Иван [5].

В 1890 году семья Розенфельдов переехала в Виленскую губернию на станцию Ландворово, что находилась недалеко от города Вильны[6]. Скорее всего, переезд из такого крупного города, как Москва, состоялся не по доброй воле. Слишком уж совпадает дата с начавшейся антисемитской кампанией в 1890 году. Несмотря на то что Борис Розенфельд принял православие, он для всех оставался евреем. Поэтому семья решила покинуть Москву, не дожидаясь официальных указов о выселении. И они оказались правы. 28 марта 1891 года вышло Высочайшее повеление «об изгнании из Москвы и Московской губернии всех евреев-ремесленников, хотя бы и законно там проживающих, в черту оседлости, и о воспрещении евреям-ремесленникам вновь селиться в Москве и Московской губернии»[7].

Семья Розенфельд. Слева направо: Борис Иванович, Евгений (Иван), Александр, Николай, Мария Ефимовна, Лев

1890-е

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 3]

Благодаря своему образованию Борис Розенфельд устроился на должность старшего инженера проволочно-гвоздильного завода, где маленький Лев и провел свое детство. Уж очень он любил наблюдать за трудом слесарей, которые иногда доверяли ему самую простую работу. Даже возвращаясь на каникулы домой во время учебы во 2-й Виленской гимназии, Лева работал в столярной и слесарной мастерских[8].

В 1896 году семья переехала в Тифлис[9]. Борис Иванович занял должность начальника отдела «Керосин-провод» на Закавказской железной дороге. В Тифлисе Лева в 1901 году окончил гимназию. Однако выпущен он был с плохим баллом по поведению.

А все из-за того, что в подростковом возрасте он увлекся чтением нелегальной литературы, интерес к которой перенял от родителей. Вечерние посиделки за чаем с чтением «запрещенных» статей, которые удалось добыть Борису Ивановичу, и обсуждением положения рабочих вызывали у Льва желание все больше и больше погружаться в изучение работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Самой первой нелегальной книгой, которая произвела на него неизгладимое впечатление и заставила обратить свой взор на рабочее движение, стала брошюра немецкого философа Фердинанда Лассаля «Программа работников». Лев запоем читал статьи и книги, и это не могло не отразиться на его поведении. Скромный, аккуратный мальчик с пухлыми губами и бровками домиком вдруг стал задавать учителям много «неудобных» вопросов и спорить с ними. Несмотря на замечания и предупреждения со стороны преподавателей, у Каменева то и дело находили статьи публицистов и революционных демократов Дмитрия Писарева и Николая Добролюбова.

Сейчас в это сложно поверить, но тогда плохой итоговый балл по поведению мог поставить крест на получении высшего образования.

И только благодаря прошению своего отца Лев Розенфельд в 1901 году стал студеном престижного юридического факультета Московского университета. Борис Иванович получил разрешение лично у министра народного просвещения Николая Боголепова[10]. Как выяснится позже, все это было зря. Закончить университет Льву Борисовичу так и не удастся, и во всех своих анкетах в графе образование он будет указывать: «Московский университет, не окончил».

Попав в студенческую среду, Лев Розенфельд нашел единомышленников и пытался свои идеи воплотить в жизнь, участвуя в студенческих демонстрациях и забастовках, иногда совсем не думая о последствиях. В том же 1901 году он вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии и стал представителем курса в совете запрещенного тогда Союза студенческих землячеств[11]. Пользуясь своим статусом, Лев Борисович не только налаживал связи с руководителями петербургского студенчества, но и выпускал политические воззвания и прокламации. 13 марта 1902 года состоялся его дебют как организатора студенческой демонстрации. Именно тогда он был впервые арестован[12].

В ночь с 12 на 13 марта 1902 года Розенфельд предложил студентам собраться в университете, выйти на улицу и провести альтернативный митинг протеста не только в защиту прав студентов, но и с призывом к свержению царизма[13]. Однако митинг не состоялся. На призыв откликнулись только 30 человек, все они были арестованы на Тверском бульваре по дороге к памятнику Пушкину, где и намечалась демонстрация. Розенфельд, понимая опасность, предусмотрительно все свои вещи оставил у друзей – студента Московского университета А. И. Залесского и сына надворного советника Б. В. Неручева[14], однако обыск не обошел стороной и их. В вещах Льва обнаружились 15 листов письма от 12 марта 1902 года за подписью «группы студентов», бюллетени и прокламации так называемого Исполнительного комитета[15] и брошюры «Социальное движение в 19 столетии», «Аналогия власти денег как признак времени», «Попытка обоснования народничества», «Новый раскол в нашей интеллигенции»[16]. Это все послужило достаточно весомыми уликами для ареста.

На допросе Розенфельд пытался выкручиваться: говорил, что пришел на сходку к университету только из любопытства и по приглашению в так называемом бюллетене № 50, который получил в его же стенах. Но, так как собрание не состоялось ввиду малочисленности, они со студентами начали расходиться, когда их и задержали.

«Я ни к каким организациям не принадлежу, хранил же бюллетени, интересуясь студенческой жизнью. Я же в университете первый год»[17], – настаивал Розенфельд. Но это не помогло. Его приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев[18] и из университета, естественно, исключили. В итоге в заключении он пробыл только месяц. 29 апреля 1902 года министр внутренних дел постановил: дело в отношении Льва Розенфельда прекратить[19], а его самого выслать в Тифлис к родителям под надзор полиции.

Там отец устроил Льва конторщиком на Закавказские железные дороги. Сделать это было не так просто. Его благонадежность вызывала сомнения. Только спустя два месяца, после поступления от Департамента полиции ответа, что «с их стороны препятствий к этому нет»[20], Лев Розенфельд получил разрешение начальника Тифлисского отделения жандармского полицейского управления железных дорог занять должность конторщика[21].

Несмотря на то что он находился под надзором полиции, Розенфельд продолжал заниматься социал-демократической пропагандой, на сей раз среди железнодорожников. Лев считал эту работу необходимой, так как думал, что именно он сможет открыть рабочим глаза на необходимость бороться за революцию.

Готовя агитационные речи и оглядываясь вокруг, он постоянно разговаривал сам с собой, бубня себе под нос: «Весна этого года доказала наличность больших сил, но сил неорганизованных, не сплоченных, не способных еще действовать планомерно. Да, да, следовательно, задача ясна. Студенты надеялись, что рабочие придут, но они не придут, пока к ним не пойдут, значит, и для студенчества путь ясен»[22].

С этими мыслями начался новый виток в его жизни. Во второй половине 1902 года, получив небольшую сумму от родителей и партийных друзей, он впервые отправился в Западную Европу[23]. Побывал в Париже, Женеве, Лейпциге. Первая поездка за границу стала для него знаменательной во всех смыслах. В Париже он познакомился с группой социалистов, связанной с газетой «Искра»[24], с лидером будущих меньшевиков Юлием Мартовым, с будущим своим родственником Львом Троцким и, конечно, же с Владимиром Лениным. Впервые Розенфельд его увидел, когда тот читал лекции студентам. Узнав, кто будет лектором, Лев приложил все усилия, чтобы попасть на это собрание. И не прогадал. Он был поражен харизмой Ленина, его умением излагать мысли и доносить их до каждого присутствующего. Одно дело – читать его статьи, но слушать и видеть – это совсем другое.

Владимир Ильич Ленин

Февраль 1900

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 12]

Воодушевившись речами Ленина, Лев Розенфельд решил во что бы ни стало научиться вот так же легко и уверенно излагать свои мысли и отстаивать их. Именно после этой лекции он серьезно взялся за дело написания статей для газеты «Искра». Еще недавно он зачитывался материалами газеты, а теперь сам стал автором, начал со статей о студенческом движении. На заседании еврейского социал-демократического союза «Бунд»[25] он познакомился со своей будущей женой Ольгой Давидовной Бронштейн – ни много ни мало родной сестрой Льва Троцкого. Семейная жизнь складывалась нелегко. Два активных революционера, стремящиеся к разным политическим течениям: Лев – большевик, Ольга – сторонница меньшевизма, находящаяся под влиянием своего брата Троцкого. Она предостерегала Льва от слепого следования за Лениным, все это перерастало в семейные ссоры, однако не помешало создать крепкую семью и воспитать двоих сыновей, Александра и Юрия. К сожалению, брак распался, но только в 1926 году. С Троцким отношения у Льва Борисовича не заладились с самого начала. Друг к другу они испытывали недоверие, и если бы не родственные связи, то и вовсе бы не общались.

При всем этом Розенфельда удручало отсутствие высшего образования. С малых лет в семье ему говорили о необходимости учиться и важности получения высшего образования. Помня, каких трудов стоило его отцу добиться разрешения на поступление в университет, Лев не оставлял попыток восстановиться в Московском университете. После возвращения в Россию в июле 1903 года он обратился к учебному начальству Московского университета с ходатайством о принятии его вновь в число студентов[26]. Однако его просьба осталась без ответа, и ему пришлось вернуться в Тифлис.

Ольга Давидовна Розенфельд (Бронштейн)

1900-е

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 9. Л. 1]

2 сентября 1903 года Лев Борисович наладил связь с тогдашними руководителями кавказского социал-демократического движения Д. С. Постоловским, М. А. Борисовым, В. И. Ненешвили. Он начинает работать в качестве пропагандиста и агитатора и, кроме того, принимает участие в подготовке забастовки на Закавказских железных дорогах. В ночь с 5 на 6 января 1904 года в дом Розенфельдов нагрянули с обыском. Несмотря на то что ничего не нашли, Лев, понимая, какую опасность он представляет для своих родных, решил перебраться в Москву.