Полная версия:

Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР

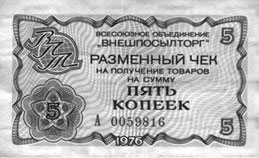

К тому же в новой системе существовала хитрость: при обмене валюты на новые единые чеки был введен специальный коэффициент. Формально сумма в любой валюте переводилась по официальному курсу Госбанка в рубли, а затем должны были выдаваться новые чеки «Внешпосылторга» по курсу 1 чек за 1 рубль. На деле же по такому курсу чеки выдавались только за валюты соцстран. Для всех остальных валют был введен специальный коэффициент 4,6, на который умножались инвалютные рубли при выдаче чеков. «Курс» этот соответствовал бывшему соотношению цен в магазинах «Внешпосылторга» и в обычных магазинах, то есть разница в покупательной способности заменителя валюты (полученного в обмен на конвертируемую валюту) и рубля по-прежнему сохранялась: у чека она была гораздо выше. Так, если зарплата работника была 200 долларов США, что при переводе давало 150 рублей (по официальному курсу 75 копеек за доллар[181][182]), то на руки он получал вовсе не 150 чеков «Внешпосылторга», а 690 (150 × 4,6). Валютные переводы за кооперативные квартиры, гаражи, а также путевки в санатории по-прежнему вносились безналично (без перевода в чеки, по курсу 1:1)[183].

Чек «Внешпосылторга»

О постоянном росте объема торговли за заменители валюты в 1970-х годах свидетельствует тот факт, что в 1979 году в объединении «Внешпосылторг» были созданы отдельные фирмы. Фирмы «Продтовары», «Промтовары» и «Техника» должны были заниматься заказом советских экспортных товаров и импортом иностранных – соответственно продовольственных, промышленных и технических. Фирма «Услуги» занималась продажей за чеки кооперативных квартир, гаражей и путевок в санатории и дома отдыха, а фирма «Чековые операции» осуществляла обмен валюты на чеки. Уставный фонд объединения теперь составлял пять миллионов рублей (против одного миллиона, установленного в 1965 году)[184]. В тот же период во «Внешпосылторге» появился инженерно-технический отдел: лицевые счета клиентов объединения и учет выдачи им заменителей валюты теперь велись на закупленном за границей современном компьютером оборудовании[185].

Ассортимент магазинов в начале 1980-х составляли: одежда, меха, ткани, обувь, галантерея, парфюмерия, ковры, часы, ювелирные изделия, посуда, радиотовары, фотокинотовары, электробытовые товары, автомобили, мотоциклы и автопринадлежности. Среди стран-производителей были, помимо СССР, Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Португалия, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария и Япония[186]. Также «Внешпосылторг» продолжал продавать кооперативные квартиры, гаражи и путевки в санатории. В конце 1970-х – начале 1980-х годов за валютные заменители стала продаваться японская аудио- и видеотехника, причем ее можно было найти во всем СССР исключительно во внешпосылторговских магазинах (подробнее об ассортименте см. главу 3)[187].

Объемы торговли по операциям «Внешпосылторга» в масштабе всего СССР оценить довольно сложно[188]. А. Казанцев, возглавлявший «Внешпосылторг» в первой половине 1980-х, говорил в интервью, что в 1984 году прибыль объединения составляла 120–130 млн инвалютных рублей[189]. В. Хштоян, директор «Внешпосылторга» с 1987 года, оценивал ежегодную прибыль внешпосылторговских магазинов в 30 млн долларов, не считая прибыли в валютах соцстран[190].

Об объемах и эффективности торговли можно также судить по финансовым результатам московских магазинов «Внешпосылторга», которые подчинялись «Росинвалютторгу» Минторга РСФСР. Так, товарооборот всего «Росинвалютторга» (куда входили, напомним, чековые московские магазины для советских граждан и дипломатов, а также магазины для туристов за наличную валюту по всему РСФСР) все время рос и в 1978 году составил 322 млн рублей (прибыль – 7 млн), в 1979-м – 343 млн (прибыль – 10 млн), в 1984-м – 407 млн (прибыль – 17 млн). Из этих сумм обычно всего около 20 % приходилось на торговлю за наличную валюту с иностранцами, а 80 % – на московские чековые магазины[191]. Для сравнения: товарооборот объединения «Разноэкспорт», которое являлось основным закупщиком импортных товаров для обычных рублевых советских магазинов по всему СССР[192], составлял в 1979 году 2,7 млрд рублей[193]. Если учесть, что доля импорта в магазинах «Внешпосылторга», как было сказано выше, составляла около 75 %, то получается, что только московские чековые магазины наторговали в 1979 году на 10 % всего закупленного в СССР импорта[194].

По воспоминаниям работника «Внешпосылторга», к моменту закрытия «Березок» в 1988 году обладателями чеков были около 2 млн человек с накоплениями на общую сумму около 780 млн инвалютных рублей[195].

Изменение валютной политики во второй половине 1980-х и закрытие «Березок»

С началом либерализации в экономике и идеологии во второй половине 1980-х годов ситуация в сфере торговли за иностранную валюту начала резко меняться. Сначала совзагранработникам разрешено было при возвращении из-за границы не менять наличную валюту на чеки «Внешпосылторга», а тратить ее в валютных магазинах для иностранцев, как это было с теми советскими гражданами, у которых была советская валюта до 1969 года[196]. Менялось и отношение к Западу в целом, и к капиталистическому бизнесу в частности. Например, в 1987 году советским организациям было разрешено образовывать совместные предприятия с иностранными фирмами[197].

Однако если отношение к валюте становилось «проще», то чековая торговля, наоборот, стала вызывать идеологические сомнения. В рамках борьбы с привилегиями и злоупотреблениями (подробнее об этом см. главу 5) 18 января 1988 года было принято постановление Совета министров СССР об отмене торговли на чеки «Внешпосылторга»[198]. В нем говорилось, что «в целях устранения негативных явлений, связанных с продажей товаров в специализированных магазинах министерств торговли союзных республик на чеки в/о “Внешпосылторг”, а также упорядочения обмена иностранной валюты, получаемой советскими гражданами, работающими за границей», с 1 июля 1988 года и чеки «Внешпосылторга», и сами магазины, где раньше на них велась торговля, прекращают свое существование. При этом другие виды заменителей валюты – чеки Внешторгбанка серии «А» для моряков и серии «Д» для иностранных дипломатов – были отменены лишь в 1991-м[199].

За первое полугодие 1988 года можно было дотратить имеющиеся на руках чеки или зачислить их на валютный счет во Внешторгбанке (переименованном в 1988 году во Внешэкономбанк), с которого можно было оплатить дефицитные товары длительного пользования безналично (как на заре существования системы в конце 1950-х – начале 1960-х) или получить в виде наличной валюты в ограниченном количестве при выезде за границу[200]. После 1 июля нереализованные чеки могли быть только обменены на рубли по номиналу. Многие посетители и работники «Березок» вспоминают, что после сообщения о будущей отмене чеков в магазинах начался ажиотаж – люди спешили тратить накопленные валютные суррогаты. В магазины выстраивались километровые очереди, и люди скупали все, что оставалось на прилавках[201].

Итак, снова «в целях стимулирования привлечения иностранной валюты от советских граждан» предполагалось начать торговлю с загранработниками по безналичному расчету: люди могли переводить свою валюту со счета в банке в оплату дефицитных товаров[202]. Поскольку магазины «Внешпосылторга» были закрыты, то для отоваривания переводов со счетов загранработников открылись новые магазины, или, по выражению тогдашнего замминистра торговли СССР С. Саруханова, «демонстрационные залы»: по всему СССР их было 41[203]. Покупатели могли выбирать там товар, а затем оплачивать его через банк безналичным переводом. Ассортимент товаров был сужен: за валюту теперь продавались только автомобили, садовые домики, автоприцепы, мебель, строительные материалы, бытовая и радиоэлектронная техника[204]. Поскольку из всех этих товаров импортной была только техника, она и вызывала наибольший ажиотаж. «Не секрет, что львиная доля [нашей выручки] получена в тех магазинах, которые торговали импортной радиотехникой, перекочевавшей в них из тех же “Березок”, – говорил в интервью С. Саруханов. – В остальных демонстрационных залах покупок было сделано крайне мало»[205]. Выписывать чек в магазине, а затем оплачивать его в банке – такая система была слишком сложной, а паника из-за сворачивания валютной торговли усугубляла ситуацию. Один из пострадавших покупателей писал в редакцию газеты «Известия»: «30 июня я выписал товарный чек на кассеты к магнитоле и вот до 6 июля не могу его оформить: вокруг банка толпы, идет запись на проникновение внутрь здания, ведется перекличка»[206].

«Березка» с электроникой в Москве после объявления о скором закрытии магазинов. 1988. Фото – Огонек/Коммерсантъ

Из-за высокого спроса на импортную технику и для борьбы с очередями в банк в 1989 году в системе «Внешпосылторга» была создана фирма «Конси». Она применяла компьютерную программу для запроса в банк об остатке средств на счете: это позволяло покупателям не стоять в очереди в банк, а получать товар прямо в демонстрационном зале (использовалась та же схема, с помощью которой раньше подразделение «Внешпосылторга» «Чековые операции» узнавало, сколько человеку положено чеков). Хотя «Внешпосылторг» по-прежнему был частью союзного министерства, «Конси» уже имела черты коммерческого предприятия, совмещая в себе закупку товаров и их продажу, то есть функции Минвнешторга и Минторга одновременно. Закупки импортных товаров производились на основании консигнации (то есть магазины расплачивались с поставщиками только после продажи товаров), поскольку государство, находясь в тяжелой финансовой ситуации, больше не выделяло денег на закупку товаров заранее. «Конси» не ставила лимитов, поэтому покупатели, не уверенные в будущем своих валютных сбережений, часто закупали товары в больших количествах[207][208].

Тем временем наличная иностранная валюта становилась все менее опасной и все более распространенной: с декабря 1988 года предприятия, производившие товары на экспорт, получили право забирать себе часть валютной выручки, что было первым шагом на пути к отмене государственной валютной монополии[209]. С 1989 года валютой было разрешено даже выплачивать зарплату сотрудникам (правда, сначала опять-таки только зачислять на счет – для безналичных расчетов с теми же «демонстрационными залами»; работники предприятий, производящих товары на экспорт, тем самым получили доступ к валютным магазинам[210]). Резко выросло в конце 1980-х и количество советских граждан, выезжавших за границу: если в 1986 году за рубежом побывало около 3 млн человек, то в 1989 году – уже около 9 млн[211].

С сентября 1990 года открыть валютный счет во Внешэкономбанке было разрешено любому советскому гражданину – указывать источники получения валюты больше не требовалось. Тот факт, что валюта все больше выходила из тени, подтверждается и тем, что с 1 ноября 1989 года рубль по отношению к доллару был официально обесценен почти в 10 раз: вместо символических 70 копеек[212] доллар стал стоить 6 рублей 26 копеек[213].

Если внешпосылторговские «Березки», торговавшие за чеки, были закрыты в 1988 году, то магазины, принимавшие наличную иностранную валюту, наоборот, процветали. В августе 1989-го в трех московских гостиницах открылись даже первые валютные казино. Официально им разрешалось обслуживать только иностранных граждан, но основной доход приносили отечественные игроки[214]. В июле 1990 года вышло постановление, согласно которому торговать за наличную иностранную валюту получили право все советские организации независимо от формы собственности[215]. Тогда же из валютных магазинов были удалены представители ОБХСС и КГБ, которые ранее вели наблюдение за ходом валютной торговли[216]. На протяжении 1990 года стремительно росло количество магазинов (в основном принадлежащих иностранным фирмам), которые торговали за наличную валюту, и доступ туда теперь был открыт всем советским гражданам. Например, в московском ГУМе открылся магазин известной итальянской марки Benetton[217].

Однако окончательно рынок наличной валюты был легализован накануне образования нового государства – Российской Федерации: согласно Указу президента РСФСР от 15 ноября 1991 года граждане получили возможность на законных основаниях покупать и продавать валюту, а предприятия – заниматься экспортными и импортными операциями с зарубежными странами[218]. Государственная валютная монополия, объявленная в 1937 году, была отменена. Статья 88 УК РСФСР, предусматривавшая с 1961 года расстрел за незаконные валютные операции, формально сохранялась до 1 июля 1994 года, однако в декабре 1991-го по ней была отменена смертная казнь[219]. В последние годы перед ее отменой статья могла применяться в случаях операций с валютой в обход зарегистрированных банков (с 1988 года в СССР разрешено было открывать официальные негосударственные банки).

Из-за слабости рубля торговля за наличную валюту продолжала существовать и в новообразованном государстве – Российской Федерации. Власти пытались бороться с этим видом торговли: осенью 1991-го она была запрещена президентским указом с 1 июля 1992 года, однако запрет так и не заработал, а в октябре 1992 года указ был официально отменен[220]. С 1 января 1994 года торговля за валюту все-таки была официально запрещена инструкцией Центробанка, однако некоторое время еще существовала неофициально. Магазины прибегали к хитрости, устраивая у себя пункты обмена валюты: формально принимая в уплату за товары рубли, на деле они получали доллары (в ценниках на товарах указывалась долларовая цена, однако для обхождения запрета слово «доллар» заменялось на обозначение «условная единица» – «у. е.»)[221]. Через некоторое время финансовые власти, боровшиеся за укрепление рубля, все же добились того, что торговля за наличную иностранную валюту была окончательно прекращена.

* * *Магазины «Березка» задумывались государством в конце 1950-х – начале 1960-х годов для решения локальной проблемы нехватки валюты. В этом они были похожи на «торгсины», созданные в 1930-е годы[222]. Однако если в эпоху индустриализации речь шла прежде всего о выманивании у граждан валюты и драгоценностей, которые оставались у них еще с дореволюционных времен, то в эпоху «Внешпосылторга» основными посетителями валютных магазинов стали совзагранработники, получавшие валюту в качестве зарплаты. Существенно изменился и ассортимент товаров, предлагавшихся за валюту. Если в 1930-е годы стоял вопрос о физическом выживании в условиях голода и «Торгсин» предлагал за валюту и золото главным образом продукты питания, то в 1960-е гражданам стали продавать за валюту товары длительного пользования, автомобили, квартиры, импортную одежду и обувь. Еще одним важным отличием «Внешпосылторга» от «Торгсина» была степень экономической эффективности: «Торгсин» внес существенный вклад в финансирование индустриализации, тогда как доходы валютной торговли в 1960–1980-е в большой степени шли на закупку импортных товаров для своих же магазинов.

Новшеством в деле валютной торговли с советскими гражданами в 1960-е годы стало и появление заменителей валюты. Сертификаты и чеки были введены в оборот для решения конкретных практических задач торговли через «Внешпосылторг», однако постепенно превратились в своеобразную параллельную валюту в СССР, порождая новые, в частности нелегальные, повседневные практики и ставя сложные идеологические и юридические вопросы. Вопросы эти касались соотношения между экономической целесообразностью и советскими представлениями о морали, роли денег в социалистическом обществе, а также проблемы привилегий и социального расслоения.

Несмотря на то что магазинов, торговавших за валюту и ее заменители, в масштабе страны было не так много, а объемы их торговли были не так уж велики, они отражали изменения, происходившие в обществе, и оставили свой след в культуре потребления позднего СССР, о чем будет подробнее рассказано в следующих главах.

Глава 2. Посетители «Березок»: От дипломатов до диссидентов

Неправильно думать, что «Березки» были чисто московским явлением, магазинами для номенклатуры, где никогда не бывали и о которых даже не слышали широкие слои населения. «Березок» в стране было действительно не так много (на пике – чуть больше ста), и самые лучшие из них по внешнему виду и ассортименту действительно находились в Москве, а дипломаты и командированные чиновники действительно составляли важную часть «березочного» контингента. Однако ниже я покажу, что знали о «Березках» и посещали их по всему Советскому Союзу самые разные люди. Узбекский инженер, проработавший в конце 1970-х три года в Гвинее на строительстве бокситового рудника и получавший там валютную зарплату, много лет посещал ташкентскую «Березку». Дочь эмигранта второй волны (оставшегося в Западной Германии после войны) на присылаемые ей отцом деньги регулярно ездила в свердловскую «Березку» из своего родного города Карпинска – в 400 километрах от Свердловска. Политзаключенные в мордовских лагерях получали в посылках продукты из «Березки», купленные для них академиком А. Сахаровым на гонорары за публикацию статей за границей и т. д.

В этой главе я расскажу о тех советских гражданах, которые имели легальный доступ в «Березку» (в следующей – о тех, кто попадал туда в обход правил). Законным образом получить валюту, а значит, и право делать покупки в «Березке» советский гражданин мог двумя способами: заработать ее за границей или получить в виде денежного перевода, находясь в СССР. В первую группу попадали граждане, имевшие валютную зарплату или суточные. Валюту им чаще всего выплачивало посылавшее их за рубеж советское ведомство. Вторая группа легальных посетителей «Березки» получала валюту, находясь в СССР, – в виде гонораров или подарочных переводов. Тут источником валюты были иностранные организации или граждане. И если в первую группу посетителей входили в основном одобренные для работы за границей надежные советские граждане, то во второй преобладали люди, имевшие личные «связи с заграницей», то есть потенциально нелояльные режиму.

Советские загранработники и граждане, выезжающие в командировки

Первой категорией советских граждан, которые в 1958 году получили доступ к магазинам «Внешпосылторга», были советские работники за границей, для которых источником валюты была зарплата. В 1960 году всего за границу с различными целями выехало около 700 тысяч советских граждан, в 1965-м – уже 1,2 млн человек, в 1974-м – 2,2 млн, а в начале 1980-х – уже около 3 млн[223]. В это число, помимо людей, выезжавших за границу по служебной линии, входили и те, кто отправлялся в туристические или частные поездки, а значит, не имел доступа в магазины «Березка». Данные, позволяющие судить о том, какая же часть всех выезжавших из СССР ехала «по делам», довольно скудны. Однако известно, что, например, в 1960 году с деловыми целями выехало около 70 тысяч человек, то есть 10 % от общего количества[224]. Среди них были люди, работавшие за границей на штатных должностях, например дипломаты или журналисты, а также специалисты, выезжавшие для технической помощи развивающимся странам, временно командированные от различных ведомств, выезжающие на гастроли или спортивные соревнования, а также транспортные работники и военнослужащие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Вишневский А. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М., 2010; Davies R., Harrison M., and Wheatcroft S. The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Cambridge, 1994; Bailes K. The American Connection: Ideology and the Transfer of American Technology to the Soviet Union, 1917–1941 // Comparative Studies in Society and History. 1981. No. 23. Vol. 3. P. 421–448; Hanson P. Trade and technology in Soviet-Western relations. London, 1981.

2

Вихавайнен Т. Внутренний враг: Борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004; Kiaer C. Imagine no possessions: the socialist objects of Russian constructivism. Cambridge, Mass. MIT Press, 2005; Everyday Life in Early Soviet Russia / ed. by Christina Kiaer and Eric Naiman. Bloomington, 2006.

3

Gronow J. Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the good life in Stalin's Russia. Oxford, 2003; Hessler J. A social history of Soviet trade: Trade policy, retail practices, a. consumption, 1917–1953. Princeton; Oxford, 2004.

4

Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg, 2000.

5

Берелович А. Семидесятые годы XX века: реплика в дискуссии // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 4 (66). С. 64.

6

См., например: Zhuk S. Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. Washington, D. C., 2010. P. 9–13.

7

Chernyshova N. Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. London, 2013. P. 43–79.

8

Об эволюции отношения к потреблению в СССР см. также: Гурова О. Идеология потребления в советском обществе // Социологический журнал. 2005. № 4. С. 117–131; об эволюции отношения к понятию моды: Бартлетт Д. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М., 2011.

9

Lane D. The End of Social Inequality? Class, Status and Power under State Socialism. London, 1982.

10

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008. C. 110–140; Siegelbaum L. “Dear Comrade, You Ask What We Need”: Socialist Paternalism and Soviet Rural “Notables” in the Mid-1930s // Slavic Review. 1998. Vol. 57. No. 1. P. 107–132.

11

Dunham V. In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Cambridge, 1976.

12

Осокина Е. А. Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009.

13

Далее на протяжении книги термины «оттепель», «застой» и «перестройка» будут употребляться без кавычек как устоявшиеся обозначения исторических эпох.

14

К сожалению, материалы комиссии Президиума Совета министров СССР по внешнеэкономическим вопросам, на заседаниях которой решались многие вопросы валютной торговли, а также некоторые постановления Совета министров СССР, касающиеся функционирования «Березок», по-прежнему остаются секретными и недоступны для исследователей.

15

Там же.

16

Loeber D. A. The Second Currency in the Soviet Union: On the Use of Checks in “Valuta-Rubles” by Soviet Citizens // Kennan Occasional Papers. 1978. No. 32.

17

Истомин М. И., Трик Д. Заменители валюты в СССР. Харьков, 2005. См. также: Парамонов О. Березкины деньги // Родина. 1999. № 4. С. 74–75.

18

Zatlin J. R. Consuming Ideology: Socialist Consumerism and the Intershops, 1970–1989 // Arbeiter in der SBZ-DDR. Essen, 1999. P. 555–572; Boeske K. Abwesend anwesend. Eine kleine Geschichte des Intershops // Wunderwirtschaft. DDR-Konsumkultur in den 60er Jahren. Koeln, 1996. S. 214–222. О торговле за валюту и ее заменители в Чехословакии см.: Bren P. Tuzex and the Hustler. Living It Up in Chechoslovakia // Communism unwrapped: consumption in Cold War Eastern Europe. N. Y.: Oxford University Press, 2012. P. 27–48. О польской системе торговли за валюту «Певекс» см.: Burrell K. The enchantment of western things: children’s material encounters in late socialist Poland // Transactions of the Institute of British Geographers. 2011. Vol. 36. No. 1. P. 143–156. О системе торговли за иностранную валюту в Болгарии («Кореком») см.: Вылчев В. С. Товарный обмен на иностранную валюту при социализме: дисс. на соискание степени канд. экон. наук. М., 1988; Guentcheva G. Mobile Objects: CORECOM and the Selling of Western Goods in Socialist Bulgaria // Études Balcaniques. 2009. No. 45 (1). P. 3–28. Обзор валютных магазинов в социалистических странах (Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и Румынии) был также сделан «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в 1977 году: Kerr J. L. Hard-Currency Shops in Eastern Europe // Архив «Открытое общество» при Центрально-европейском университете в Будапеште. URL: http://osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/116-2-87.shtml (дата обращения: 20.10.2016).