Полная версия:

Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР

И сертификаты, и чеки задумывались как способ привлечения валюты: в тот момент, когда иностранные и советские граждане обменивали валюту на суррогаты, государству переходила соответствующая валютная сумма, даже если суррогаты не были потрачены[125]. В отличие от обычных денег сертификаты и чеки не предназначались для повторного использования и при покупке на них товаров аннулировались «путем прокалывания дыроколом»[126]. В случае покупки не на всю сумму сертификата выдавалась сдача в более мелких сертификатах[127].

В 1965 году магазинов, торговавших за заменители валюты, было по всему СССР уже около ста. Магазины (или специальные секции универмагов) находились во всех столицах союзных республик, а также в крупных городах РСФСР и УССР – всего в 33 городах[128]. Обычно в городе было два магазина «Внешпосылторга»: один торговал автомобилями, другой – промтоварами. В крупных городах магазинов могло быть и больше: в одном продавалась одежда, в другом – бытовая техника, в третьем – мебель и т. д.[129] (подробнее об ассортименте см. главу 3). При этом около 80 магазинов торговали только за сертификаты «Внешпосылторга» (а также по нарядам, то есть по старой схеме безналичного перевода валюты со счетов загранработников), а еще около двадцати принимали также от иностранцев чеки Внешторгбанка серии «Д»[130].

В 1965 году был выпущен новый устав «Внешпосылторга», из которого видно, как сильно разрослась организация за два года, прошедшие с принятия прошлого устава. Например, уставный капитал объединения вырос с 50 тысяч рублей до одного миллиона[131]. К концу 1973 года всего на территории СССР было более 200 предприятий и организаций, осуществлявших торговлю товарами как за наличную иностранную валюту (с иностранцами), так и за сертификаты «Внешпосылторга» и другие заменители валюты[132].

Заменителями валюты сразу стали активно пользоваться как советские, так и иностранные граждане. Так, в 1966 году объем продажи чеков серии «Д» составлял в среднем 750–800 операций в месяц[133], а советские работники за границей в 1967 году тратили около 40 % своей зарплаты на приобретение сертификатов[134].

Обладание валютой и статус сертификатов: законодательная регламентация «Березок»

В первые годы существования в СССР валютных и сертификатных магазинов их функционирование не было регламентировано законодательно. Несмотря на государственную валютную монополию и строгое уголовное наказание за любые операции с наличной валютой, валютные магазины для иностранцев и сертификатные магазины для советских граждан не были четко разграничены. Например, до 1969 года советские граждане, обладавшие свободно конвертируемой валютой, могли расплачиваться ею в магазинах для иностранцев[135].

Наличную валюту советские граждане официально могли получить несколькими путями: из заграничной поездки, в подарок от иностранцев на территории СССР, в качестве перевода из-за рубежа и в наследство от родственников, которые приобрели ее еще до революции. В рамках общей оттепельной либерализации еще в 1955-м было принято решение отменить инструкцию 1939 года, согласно которой наличная валюта не должна была передаваться наследнику от его умерших родственников, а подлежала конфискации Госбанком СССР. Теперь валюта подлежала «выдаче наследникам в натуре»[136].

Сестра советской загранработницы, сама на тот момент за рубежом не бывавшая, вспоминает, что в начале 1960-х годов покупала в «Березке» товары за валюту, подаренную сестрой: «Она мне дала 10 долларов. Я немножко волновалась: у нее ведь была справка о ввозе валюты из-за границы, и она могла легально туда пойти, а я – нет. Но я все равно купила сапоги, и мне даже дали два доллара сдачи – прямо долларами»[137].

Врач-кардиолог В. Метелица вспоминает, как в конце 1960-х был приглашен для участия в совещании Всемирной организации здравоохранения в Москве и неформально получил от иностранных устроителей наличные доллары в качестве гонорара: «В конце первого такого совещания организаторы раздали всем участникам конверты, в своем я обнаружил 80 долларов США (первый раз в жизни держал их в своих руках). Пока у нас не потребовали вернуть доллары назад, мы с женой срочно пошли в специальный валютный магазин “Березка” на Кропоткинской улице, где купили материал жене на платье и мне на костюм и еще какие-то мелкие вещи»[138].

Такая практика приходила в явное противоречие с валютным законодательством СССР и с теми представлениями о валюте, которые бытовали в советском обществе. Как говорил в 1970 году адвокат И. Кисенишский, выступая в суде по одному из дел о незаконных валютных операциях, «все то, что связано с валютой, сразу же вызывает у нас чувство какой-то особой настороженности и бдительности»[139]. Например, одна советская гражданка, которая в конце 1960-х годов приобрела в московском магазине «Березка» женскую шубу, уплатив за нее американскими долларами, вызвала подозрения правоохранительных органов и была привлечена к суду. Обвиняемая пояснила, что доллары были подарены ей женихом, гражданином Афганистана. Мосгорсуд запросил Министерство финансов о том, правомерны ли такое дарение и такая покупка, на что Минфин ответил расплывчато, что «вопрос о правомерности сделки дарения долларов США должен быть решен судом с учетом всех конкретных обстоятельств данного дела», подчеркнув, однако, что советские граждане имеют право приобретать товары в магазинах «Березка» за наличную иностранную валюту[140].

Также до 1969 года валютные переводы, приходившие советским гражданам из-за границы от их друзей или родственников, переводились иногда напрямую в валютные «Березки». Например, в 1967 году «Белювелирторг» сообщал, что в зимний период, когда иностранных туристов в Минск приезжает немного, минская «Березка» торгует в основном с советскими гражданами «по валютным переводам через Госбанк»[141]. В 1968 году в валютном магазине «Березка» города Бреста советские граждане также постоянно получали товары по валютным переводам[142].

Вторая проблема валютной торговли заключалась в том, что не были четко разграничены сертификаты «Внешпосылторга» и чеки Внешторгбанка серии «Д». После ввода двух видов заменителей валюты советским гражданам иногда валюта обменивалась по ошибке на чеки для иностранных дипломатов, а последним, наоборот, выдавались сертификаты, предназначенные для советских граждан[143]. Поскольку чеки серии «Д» в отличие от сертификатов могли быть обменены обратно на валюту, то такая путаница, так же как и продажа советским гражданам товаров за наличную валюту, создавала почву для незаконных валютных операций.

Наконец, в 1969 году секретным постановлением Совета министров СССР система была несколько упорядочена. Было решено, что советские граждане не имеют больше права расплачиваться в магазинах наличной валютой, а чеки серии «Д» должны выдаваться только иностранным дипломатам, представителям иностранных фирм и иностранных СМИ строго по списку, утвержденному МИД и Минвнешторгом[144]. Строго разделялись теперь и два вида магазинов: одни – в ведении минторгов союзных республик торговали за наличную валюту только с иностранными туристами, другие – в ведении Министерства внешней торговли СССР («Внешпосылторга») – за чеки «Д» торговали с иностранцами, работающими в СССР, и за сертификаты «Внешпосылторга» – с советскими гражданами. В соответствии с банковскими правилами чеки серии «Д» не могли «продаваться или отчуждаться каким-либо иным образом в пользу советских граждан»[145]. На этих чеках тогда появилась надпись: «Передача чека в собственность другим лицам запрещена»[146]. Валютные переводы советским гражданам из-за границы тоже предполагалось теперь обменивать на сертификаты и строго контролировать. Согласно постановлению, при получении банком перевода он должен был немедленно ставить в известность «Внешпосылторг» о том, что к нему может обратиться конкретный гражданин для приобретения сертификатов[147].

Любая наличная валюта на руках у советских граждан подлежала теперь сдаче в Госбанк СССР. Она могла быть обменена на рубли по официальному курсу, на нее можно было приобрести сертификаты «Внешпосылторга» или можно было открыть инвалютный счет во Внешторгбанке. При этом, чтобы обменять валюту на рубли или зачислить на счет, требовалось только заявление: по мнению валютного управления Минфина СССР, «для того чтобы валюта не оставалась на руках владельца», следовало сделать условия ее приема на счет как можно более мягкими[148]. А вот для получения сертификатов нужно было доказать, что источник приобретения валюты законный: предъявить таможенные документы о ввозе валюты из-за границы, письмо организации о загранкомандировке или справку Госбанка о том, что валюта была обменена для визита к родственникам. Если же валюта не была связана с поездками за границу, а была получена в виде перевода из-за границы, то доказывать ничего было не нужно: сумма просто выдавалась на руки сразу в виде сертификатов «Внешпосылторга».

Если же валюта была унаследована на территории СССР или подарена иностранцами, требовалось свидетельство нотариального органа о праве наследования наличной инвалюты, а в случае подарка – явка вместе с дарителем во Внешторгбанк для оформления акта дарения (оно, как и прочие сделки с валютой, могло происходить только через государственные финансовые органы). «В последнем случае, а также при отсутствии указанных документов прием наличной валюты для перечисления во “Внешпосылторг” может быть произведен лишь по разрешению начальника управления неторговых операций или его заместителя с учетом всех конкретных обстоятельств», – говорилось в приказе Внешторгбанка[149].

В случае дарения валюты советским гражданам работники Внешторгбанка должны были строго следить, «не совершается ли оно с целью прикрыть сделку»[150]. Были правила и для тех, кто заявит, что нашел доллары на улице: нашедшему клад полагалось 25 % его стоимости в рублях, а нашедшему потерянную валюту не полагалось ничего. Более того, если человек не возвращал валюту законному хозяину или не сдавал в соответствующие органы (милицию, исполком, учреждения Госбанка или Внешторгбанка), он нес ответственность как «недобросовестный владелец». Если хозяин валюты так и не находился, то сумма через полгода отходила государству[151]. Наконец, если человек пытался приобрести за валюту сертификаты, а ему было в этом отказано и он решал положить валюту на счет (что можно было сделать без подтверждающих документов), работникам банка предлагалось «все же принять эту сумму на счет с тем, чтобы одновременно была сделана соответствующая запись в досье счета, имея в виду, что в дальнейшем эта сумма не может быть использована для покупки сертификатов в/о “Внешпосылторг”»[152]. Тем самым валюта все-таки изымалась, а взамен человек мог получить в дальнейшем только рубли.

После 1969 года, когда советским гражданам запретили расплачиваться в валютных магазинах чем-либо, кроме сертификатов «Внешпосылторга», юридическая неясность все равно сохранялась. Проблемой была неопределенность статуса валютных суррогатов. Введенное в оборот в 1965 году платежное средство несколько лет не упоминалось ни в каких регламентирующих документах. Первое не секретное упоминание можно встретить в постановлении Совета министров СССР от 16 августа 1968 года, где было указано, что «ценные бумаги в рублях, принимаемые в платежи при продаже товаров за иностранную валюту» являются валютными ценностями и что в случае их недостачи или хищения сотрудники «Внешпосылторга» и соответствующих магазинов несут материальную ответственность в 5–10-кратном размере (так же как в случае недостачи наличной валюты)[153].

Однако основной валютный закон 1937 года о запрещении сделок в валюте на территории СССР в обход Госбанка пересмотрен не был, и розничная торговля за иностранную валюту официально не была нигде предусмотрена, хотя упоминания о ней и встречались в официальной литературе. Например, в четвертом томе третьего издания Большой советской энциклопедии, вышедшем в 1971 году, в статье «Валютное законодательство» значилось: «Платежи в иностранной валюте на территории СССР разрешается производить только по внешнеторговым сделкам, а также в других установленных случаях (например, для оплаты товаров в специализированных магазинах, открытых для всесоюзного объединения “Внешпосылторг”)»[154].

Несмотря на обилие внутренних инструкций, в законодательстве обращение сертификатов по-прежнему оставалось нерегламентированным. Суды разных городов и республик многократно обращались в валютное управление Министерства финансов СССР с просьбой прояснить ситуацию. Спрашивали, какова стоимость сертификатов «Внешпосылторга» в рублях; это нужно было знать, например, для раздела имущества супругов при разводе. Валютное управление отвечало на это, что «денежный эквивалент в рублях для сертификатов ВПТ не устанавливается»[155]. А дальше уточняло, что существуют как минимум три кардинально разные оценки сертификатов. Во-первых, они могут быть официально обменены на рубли по курсу один сертификат – один рубль. Во-вторых, при покупке на сертификаты без полосы и с желтой полосой среднее соотношение цен на аналогичные товары в спецмагазинах и магазинах обычной розничной сети СССР составляет 1:4,7 (имелись в виду вышеупомянутые скидки). И наконец, в-третьих, следовало учесть, что за недостачу или хищение сертификатов работники торговли несли материальную ответственность в 5–10-кратном размере – как за валюту[156].

Когда же суды просили сообщить, какими нормативными актами регламентируется обращение заменителей валюты, например по какой статье судить граждан, продающих свои сертификаты за рубли другим гражданам, валютное управление не могло указать никаких конкретных документов. Так, Киевская городская прокуратура в 1969 году просила указать конкретные подзаконные акты, на основании которых можно было бы осудить советских работников в Монголии, после возвращения в СССР продававших причитавшиеся им сертификаты «Внешпосылторга» с рук. Валютное управление Министерства финансов уклончиво отвечало, что «эти ценные бумаги могут быть приобретены лишь за иностранную валюту и определенным кругом лиц, поэтому сделки с ними между гражданами являются незаконными»[157].

В 1970 году понятие незаконной торговли заменителями валюты впервые получило толкование в законодательстве. В пояснении к указу «Об ответственности за скупку, продажу и обмен в небольших размерах валюты и скупку вещей у иностранцев» говорилось, что «скупкой, продажей и обменом в небольших размерах валюты или ценных бумаг» является среди прочего «скупка, продажа либо обмен ценных бумаг, выраженных в рублях и принимаемых в платежи при продаже товаров на иностранную валюту магазинами и другими предприятиями государственной торговли (чеки, сертификаты)»[158]. Несмотря на строгость валютного законодательства, преступления, описанные в указе 1970 года, наказывались сравнительно мягко: за мелкие валютные сделки (суммой до 25 рублей) грозило наказание от штрафа с конфискацией валютных ценностей до лишения свободы на срок до года[159][160].

Новый указ, однако, не отвечал на вопрос: являются ли сертификаты валютой и можно ли сделки с ними квалифицировать как нарушение валютных статей уголовных кодексов союзных республик (например, ст. 88 УК РСФСР)? Верховный суд СССР сообщал в Министерство финансов в 1970 году, что «имеют место факты необоснованного расширения судами понятия валютных ценностей», и напоминал, что сертификаты «Внешпосылторга», а также чеки Внешторгбанка серии «А» для моряков, «являясь ценными бумагами, не относятся однако к валютным ценностям», поскольку не могут быть обменены обратно на валюту[161].

В 1972 году адвокат И. Кисенишский, защищавший инженера А. Левина, обвиненного в покупке и продаже чеков «Внешпосылторга» с желтой полосой в Калининграде, говорил на суде о том, что необходимо «надлежащее разрешение проблемы о правовом статусе сертификатов», иначе невозможно будет ответить на вопрос «о наличии или отсутствии в данном случае состава валютного преступления вообще»[162]. Кисенишский цитировал в суде полученное им заключение Внешторгбанка СССР, в котором говорилось, что в действующем валютном законодательстве нет прямого запрета сделок между гражданами с использованием сертификатов, а также приводил примеры оправдательных приговоров, вынесенных ранее людям, продававшим свои сертификаты. Однако Левин все же был осужден по валютной статье, хотя и приговорен к минимальному сроку[163].

Существование сертификатной торговли рождало и еще один юридический казус. Тот же подсудимый Левин за купленные им у кого-то сертификаты приобрел в кишиневской «Березке» автомобиль. Поскольку он не имел права на покупки через «Внешпосылторг», то помимо валютной статьи он был обвинен также в хищении социалистической собственности, «выразившемся в разнице между розничной стоимостью автомобиля и его сертификатной ценой». То есть незаконное пользование скидкой (привилегией) было квалифицировано следователем как хищение. Адвокат Кисенишский, однако, утверждал, что «право на приобретение машины в валютном магазине – это право гражданское, а приобретение там машины при отсутствии на то права есть административный проступок, а не уголовное преступление». Для доказательства своего утверждения он обращал внимание суда на то, что «по данному ордеру все равно была бы куплена машина по сертификатной цене. ‹…› От того, что купил эту машину Левин, государство материального ущерба не потерпело»[164]. В результате по статье хищение государственного имущества Левин был оправдан, однако, возможно, по другим аналогичным делам суды принимали и иные решения.

Только в 1976 году юридический статус сертификатов «Внешпосылторга» был наконец прояснен: они не должны были подпадать под валютную статью, а за незаконные операции с ними полагалось наказывать по статье «спекуляция» (подробнее об этом см. главу 4). Из всех суррогатов валютными ценностями признавались только чеки серии «Д». Также в указах Президиума Верховного совета СССР от 30 ноября 1976 года «О сделках с валютными ценностями на территории СССР» и «Об ответственности за незаконные операции с иностранной валютой и платежными документами» было наконец официально признано, что «производство и прием платежей в иностранной валюте» предусмотрены не только для внешнеторговых расчетов, но и «при оплате товаров и услуг в магазинах и иных организациях, которым предоставлено право принимать платежи в иностранной валюте и иными валютными ценностями»[165].

Дальнейшее развитие сети «Березок» в 1970–1980-е и введение единых чеков «Внешпосылторга»

Как вышло, что название «Березка», первоначально придуманное для магазинов, торговавших с иностранными туристами за наличную валюту, распространилось и на сертификатные магазины для советских граждан? Дело в том, что в 1967 году торговлю – но только в Москве – за сертификаты «Внешпосылторга» и чеки серии «Д» решили перевести в ведение новообразованной тогда в Минторге РСФСР конторы «Березка» (в 1978-м она будет преобразована в «Росинвалютторг»), отвечавшей за магазины для иностранцев на территории РСФСР[166]. К этой конторе от управления торговли Мосгорисполкома перешло тогда семь магазинов, которые торговали с советскими гражданами и иностранными дипломатами за заменители валюты. Организация этой торговли по-прежнему контролировалась «Внешпосылторгом», однако магазины в Москве теперь подчинялись не обычной розничной сети, а конторе «Березка».

Из семи переданных конторе «Березка» в 1967 году московских магазинов один торговал мебелью, два были продовольственными (один из них формировал посылки советским гражданам от их заграничных родственников) и четыре торговали промтоварами и считались на момент передачи филиалами ГУМа[167].

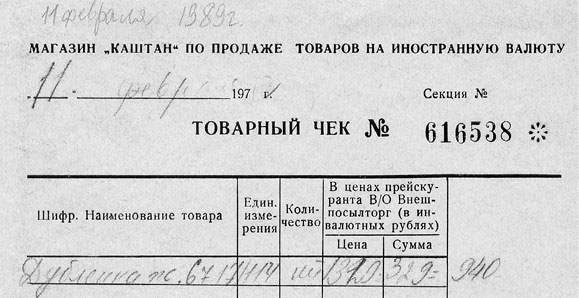

В некоторых республиках для сертификатных магазинов придумывали и свои названия, отличные при этом от названий тамошних валютных магазинов: например, в Белорусской и Украинской ССР валютные магазины назывались «Березками», а сертификатные – «Ивушка» и «Каштан» соответственно (впрочем, это правило часто нарушалось даже внутри одной республики – например, «Каштан» был сертификатным в Киеве и валютным – в Харькове и Львове); в некоторых других городах сертификатные магазины были просто филиалами местных центральных универмагов и специального названия не имели[168].

Судить о том, какого рода товары продавались в то время в магазинах «Внешпосылторга», можно по структуре товарооборота московских «Березок» для советских граждан: в 1970 году 50 % средств они выручали от продажи автомобилей, 11 % – швейных изделий, 9 % – трикотажных, 6 % составляла галантерея, 3,2 % – радиотовары, 5,3 % – продовольственные товары[169]. При этом 75 % всех товарных ресурсов магазинов «Внешпосылторга» в Москве на тот момент составлял импорт[170][171]. Несмотря на большой объем импорта, деятельность «Внешпосылторга» все равно оставалась выгодной с точки зрения извлечения валютной прибыли. Например, на 1965 год поступление валюты от «Внешпосылторга» составило в переводе на рубли 5 млн рублей, а расходы на покупку для магазинов «Внешпосылторга» импортных товаров – 1 млн рублей[172].

Товарный чек из валютного магазина «Каштан» в Харькове. 1989. Фото предоставлено М. Истоминым

Как уже говорилось выше, торговлю за заменители иностранной валюты в СССР курировали одновременно два ведомства: Министерство торговли (на местах минторги союзных республик, в случае Минторга РСФСР, например, – контора «Березка») и Министерство внешней торговли («Внешпосылторг»)[173]. Республиканские минторги выделяли сотрудников, помещения для магазинов, а иногда и товары (подробнее об этом см. главу 3), а «Внешпосылторг» выделял средства, обеспечивал снабжение магазинов и регламентировал их работу.

Торговля за сертификаты, однако, особенно поначалу и особенно в немосковских магазинах, была организована не очень хорошо. Так, директор Вильнюсского универмага, филиалом которого считался сертификатный магазин в Вильнюсе, жаловался в 1973 году, что «подсобных помещений и складов для хранения поступающих товаров филиал не имеет», поэтому увеличить товарооборот не представляется возможным[174]. А заместитель министра торговли Белорусской ССР писал в 1970-м председателю минского исполкома, что помещение местного сертификатного магазина «крайне тесное, темное, не имеет кладовых для хранения запасов, совершенно не приспособлено для продажи промышленных товаров. Кроме того, в стенах торгового зала проложены трубы центрального отопления, в результате чего температура воздуха в помещении достигает 45 градусов, что приводит к порче товаров и вредно для здоровья работников. В этих условиях невозможно культурно организовать торговлю, показать весь имеющийся ассортимент товаров, подготовить их к продаже»[175].

В апреле 1974 года Министерство внешней торговли вынуждено было попросить Министерство торговли, а последнее, в свою очередь, минторги союзных республик «в целях улучшения работы специализированных магазинов, осуществляющих продажи по операциям в/о “Внешпосылторг”», среди прочего «рассмотреть и решить вопрос о переводе в необходимых случаях специализированных магазинов в помещения с достаточными торговыми и складскими площадями, позволяющими обеспечить должную выкладку, показ и хранение товаров и высокую культуру обслуживания покупателей»[176]. Вскоре магазинам действительно были выделены новые, более пригодные и просторные помещения.

В 1977 году была отменена система трех разных видов сертификатов: все они были заменены единым платежным средством – чеком «Внешпосылторга». Одной из целей этой реформы была попытка ликвидировать конфликт двух иерархий: иерархии власти и иерархии валют. По мнению бывшего сотрудника в/о «Внешпосылторг», «выявилось явное несоответствие, которое заключалось в том, что, условно, посол в Монголии, заслуженный человек, проработавший долгое время в “системе”, получал сертификаты с синей полосой, в то время как уборщица в нашем посольстве в любой капиталистической стране получала бесполосные сертификаты и могла купить что-то, чего не мог купить посол»[177]. Другой целью была борьба со всевозможными незаконными операциями с сертификатами, о которых говорилось выше: торговые работники докладывали, что наличие двух уровней цен, то есть розничных цен для покупателей с синеполосными сертификатами и цен со скидками для обладателей сертификатов с желтой полосой и без полосы, «служило причиной для различного рода злоупотреблений»[178]. К тому же система, сочетавшая коэффициенты при выдаче желтополосных сертификатов, скидки при продаже товаров, а также ограничения ассортимента, была слишком сложной для сотрудников магазинов.

С 1 января 1977 года, согласно постановлению Совета министров СССР, «в целях упорядочения» продажа товаров советским гражданам «по операциям в/о “Внешпосылторг”» должна была производиться «по розничным ценам СССР в советской валюте с оплатой чеками единого образца»[179]. Теперь и цены, и банкноты, и доступность ассортимента были одинаковыми для всех категорий советских пользователей спецмагазинов. Мало того: номинально цены для обладателей чеков теперь стали такими же, как в обычных советских магазинах, – отличалась только форма оплаты. То есть если в обычном рублевом магазине кассетный магнитофон стоил около 150 рублей, то и в «Березке» цена была такой же. Разница была в том, что в рублевом магазине была представлена только фирма «Электроника», в чековом же по той же номинальной цене можно было приобрести Panasonic, но и оплата была не в рублях, а в чеках[180].