Полная версия

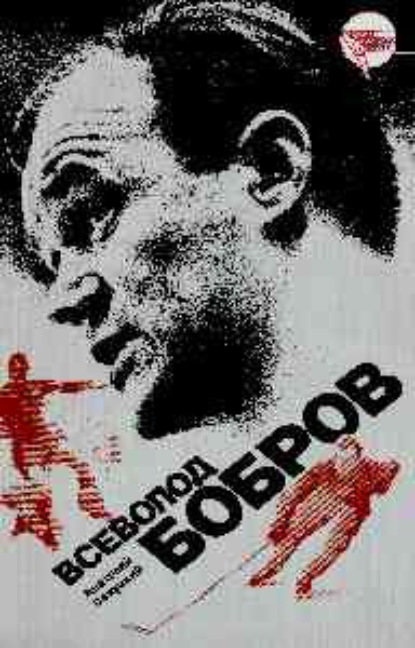

Полная версияВсеволод Бобров

Но Бобров сердито ответил: – Зачем же я буду оттягиваться?! Инициативу отдавать? Пусть он меня караулит и в нападение не ходит.

Аркадьев предпочел не настаивать, потому что в словах Боброва необычайно сжато и кратко была сформулирована очень важная тактическая установка: действительно, активный, постоянно угрожающий чужим воротам форвард, даже не участвуя непосредственно в обороне, существенно облегчает игру своих товарищей, сковывая действия одного, а то и «полутора» игроков соперника.

И все поединки с московским «Динамо» – а было их немало – полностью, стопроцентно подтвердили точку зрения Всеволода Боброва. Хотя бывали отдельные случаи, когда Всеволод Блинков все-таки пытался участвовать в атаке (в одном из матчей Бобров даже сказал ему: «Да хватит тебе бегать! Надоело мне за тобой таскаться!»), но он всегда делал это осторожно, с оглядкой, что позволяло Николаеву или Демину с легкостью нейтрализовать его атакующий пыл. Сам Блинков утверждает, что в его жизни не было более интересного и более трудного подопечного, чем Бобров, включая английских форвардов, с которыми динамовскому полузащитнику пришлось иметь дело в 1945 году. И в целом, как считает Блинков, в матчах с ЦДКА он почти совсем «выключался» из атак, бдительно опекая армейского нападающего. Цель, которую преследовал Аркадьев, советуя Боброву «оттягиваться», была достигнута, но совершенно иными, чисто бобровскими средствами.

Такая тактика была для Боброва делом принципа, это было его кредо, которое он отстаивал всегда и везде – в футболе и в хоккее. Он считал, что выполнение оборонительных функций может отнять у форварда силы, необходимые для стремительного завершающего рывка. И действительно, например, Валентин Николаев, сновавший повсюду как челнок, принимавший мяч почти в центре поля и «тащивший» его к штрафной площадке соперников, тратил на это очень много усилий, что, конечно же, снижало его мощь в завершающей стадии атаки. А Бобров предпочитал придерживаться принципа высоковольтного «аккумулятора»: он «заряжался» в те минуты, когда его товарищи оборонялись, и выплескивал всю свою колоссальную энергию в момент атаки, становясь неудержимым.

По сути дела, Бобров интуитивно почувствовал и широко использовал ту же манеру, что и бразильцы, которые прославились своим искусством смены темпа, сочетая несколько замедленный ритм игры с мгновенными вспышками максимальной скорости и атакующего порыва. Овладевший тайной аритмичного футбола, Всеволод Бобров мог бы повторить слова Пеле, однажды воскликнувшего: «Футбол – великая игра, когда вы имеете право двигаться туда, куда вас влечет собственная фантазия или куда направляет интеллект».

Один из наиболее авторитетных советских футбольных специалистов тренер сборной команды СССР конца пятидесятых годов Гавриил Дмитриевич Качалин так говорит о Всеволоде Боброве: – Хотя Бобров играл в то время, когда на наших футбольных полях было немало талантов, он занимал одно из ведущих мест среди всех. А по части самоотдачи Бобров – пример из примеров. Я не видел ни одной игры, где он не действовал бы активно, с полной отдачей. Не было такого! И если он где-то простаивал, то лишь потому, что мяча поблизости не было. А когда мяч был у его команды, он всегда искал самую ударную, голевую позицию. Всегда предлагал Партнерам самое острое, самое активное, интересное продолжение наступательных действий.

Кстати, весьма символично, что упреки по поводу «простаивания» на поле нередко раздавались и в адрес другого выдающегося советского футболиста, тоже отличавшегося непревзойденным умением забивать голы, – в адрес Эдуарда Стрельцова. Но подобно Боброву, Стрельцов приносил огромную пользу своей команде, и о таком форварде мечтал каждый тренер. В конце концов, как отлично сказал однажды футболист английской команды «Сток-Сити» Джимми Макинрой, «игрок делает хорошо то, что он любит делать».

В этой же связи небезынтересно вспомнить историю появления в «футбольном свете» такого классного нападающего, как форвард киевского «Динамо» Анатолий Бышовец. Заслуженный тренер СССР Николай Фоминых, руководивший футбольной школой «Юного динамовца», где вырос Бышовец, рассказывал по этому поводу следующее: «Что и говорить, поначалу намучились мы с Толей Бышовцем. Его одаренность не вызывала сомнений, а упрямое тяготение к индивидуальной игре раздражало. Сначала мы старались всячески ограничить его, заставляли играть в пае, только в пас… А он гнул свое. Одно время казалось, что этот упрямец никогда не станет настоящим футболистом, и я с трудом сдерживался, чтобы не отчислить его. Останавливало лишь то, что он в самом деле часто забивал голы. Я подумал, что, может быть, все-таки на его стороне правда, может быть, не стоит ломать характер футболиста в угоду распространенным взглядам. Оставили его в покое. Спустя некоторое время он вернулся из Италии, где выступал в составе молодежной сборной страны, с призом лучшего центрального нападающего Европы».

Если же подвести итог, то следует сказать, что вопрос о нежелании Всеволода Боброва «оттягиваться» в оборону относится не к области тактики – тактика Боброва приносила команде прекрасные результаты, – а к сфере нравственности и этики. Играя на Боброва, его товарищи играли на свою команду. И Боброва можно было бы упрекать лишь в том случае, если бы он мнил себя «звездой», стремясь забрать себе все лавры, добытые коллективными усилиями. Однако этого не было и в помине, о чем прекрасно свидетельствует громкая слава всей армейской пятерки нападения. И вспоминая замечательную атакующую игру Всеволода Боброва, нет нужды сетовать на то, что он мало «оттягивался», не любил отнимать у соперников мяч на своей половине поля.

Но зато необходимо всегда помнить и говорить о тех футболистах, о тех хоккеистах, которые играли рядом с Бобровым и без которых он не смог бы стать лидером атак.

Это будет настоящей спортивной справедливостью.

Сам Всеволод Михайлович никогда не забывал, что своей редкостной игровой результативностью обязан товарищам по команде. С громадным, подавляющим большинством из них Всеволод сохранял теплые, дружеские отношения, он не задирал перед ними нос и не кичился забитыми голами или шайбами. Правда, было несколько случаев, когда в раздевалке после матчей Бобров, распаленный, а вернее раскаленный, острым поединком, принимался корить какого-нибудь партнера за то, что, находясь в отличной позиции, не получил от него паса. А однажды сгоряча даже запустил в кого-то бутсой. Однако пыл спадал, страсти успокаивались, и Всеволод вновь превращался в того добродушного, покладистого, отзывчивого и далекого от зазнайства человека, каким все его знали, причем он всегда был способен самокритично извиниться за резкое слово.

А если во время игры он слишком увлекался индивидуальной обводкой, то наставления тренеров весьма быстро приводили Всеволода в чувство, и все становилось на привычные места. Так, в частности, произошло в Уэльсе во время английского турне московских динамовцев в матче с командой «Кардифф-Сити», который советские футболисты выиграли с разгромным счетом 10:1.

Именно потому, что встреча проходила с подавляющим преимуществом динамовцев, Всеволод Бобров, видимо, решил «блеснуть», увлекся и чрезмерно взял игру на себя, оставляя без мяча партнеров, находившихся в более выгодных положениях. Однако тренер Михаил Иосифович Якушин справедливо рассудил, что динамовцам нужна не просто победа, а победа красивая, которая продемонстрировала бы коллективный стиль советского футбола. И в перерыве между таймами осадил Боброва: – Сева, так играть нельзя, надо играть в пас. Рядом открываются Карцев, Соловьев, Бесков – надо с ними играть.

В азарте молодой форвард вскипел: – Сам знаю, как играть. Чего меня учить!

– Тихо, тихо… – Михаил Иосифович, сам прекрасный футболист и хоккеист, отлично понимал, какие страсти бушуют в игроках во время матчей, а потому предпочитал настаивать на своем не диктатом, не громким голосом, а спокойствием и веселой, хитрой – чисто якушинской шуткой.

И действительно, после тренерского внушения Всеволод Бобров начал играть совершенно иначе – в пас с партнерами. Не случайно именно во второй половине игры динамовцы забили соперникам семь из десяти голов.

Таким был Всеволод Бобров в футболе. Но чтобы портрет этого выдающегося спортсмена был истинным, не приукрашенным, нельзя обойти молчанием ту единственную ошибку, которую он совершил на зеленых полях и которая впоследствии, когда Бобров уже работал тренером, пошла ему впрок.

В самом начале 1950 года Всеволод из команды ЦДКА перешел в клуб ВВС, где тренером футболистов был Гайоз Джеджелава. Летчики выступали, можно сказать, средне, во всяком случае, хуже, чем в хоккее с шайбой. Например, в 1951 году заняли четвертое место в чемпионате СССР.

В том же сезоне Гайоз Джеджелава покинул команду и тренером ВВС был назначен Всеволод Бобров – играющим тренером. Таким образом, Бобров теперь нес как бы двойную ответственность за успех коллектива – как руководитель и как лидер атак. Возможно, поэтому он особенно старался, буквально лез из кожи, по привычке стремясь взять игру на себя.

Однако той результативности, которая с легкостью получалась в очень сильной и слаженной армейской пятерке нападения, Бобров добиться никак не мог. И это еще больше подстегивало, распаляло его. Во время игр он без конца кричал партнерам: «Дай! Дай! А-а!», хватал посланные не совсем точно мячи, рвался к воротам, забивал, конечно, но вовсе не так часто, как бывало в ЦДКА. Да и товарищи по команде редко добивались успеха, футбольный коллектив ВВС в начале сезона 1952 года выступал явно неудачно, проиграв несколько встреч подряд, что рассматривалось руководством клуба как ЧП.

И наконец, произошел открытый конфликт – с ершистым, принципиальным Виктором Шуваловым, с которым у Боброва поначалу были трения и в хоккее с шайбой, но который впоследствии вместе с Евгением Бабичем стал самым знаменитым партнером Всеволода Боброва на льду.

Как и в хоккее с шайбой, Виктор Шувалов играл в футбольной команде ВВС в центре нападения, а Всеволод Бобров был левым инсайдом. Но в коллективе не оказалось своего Валентина Николаева, способного быстро оттягиваться в оборону и служить связующим звеном между атакующими и защитными линиями. Этого Бобров не учел и потому постоянно заставлял Шувалова выполнять эту функцию. В итоге, вместо того чтобы находиться на острие атаки, центрфорвард летчиков то и дело возвращался назад, на всякий случай латая прорехи в обороне. Вдобавок Всеволод все время требовал пасовать мяч ему. Ситуации порой возникали даже курьезные: как-то Алексей Анисимов вышел один на один с вратарем противника, но, повинуясь требовательному крику играющего тренера, вместо того, чтобы нанести завершающий удар, «сбросил» мяч маститому партнеру. Однако защитники успели перехватить пас, и атака кончилась бесславно, безрезультатно.

Виктор Шувалов, в 1951 году вошедший в число 33 лучших футболистов страны, не без оснований считал, что одна из причин слабого выступления команды ВВС кроется в «игре на Боброва». И на одном из командных собраний сказал: – Наша команда в основном ищет не ворота противника, чтобы забить в них гол, а ищет Боброва, чтобы передать ему мяч. Отсюда – и поражения…

Видимо, Всеволод Михайлович очень разозлился на Шувалова за то выступление, потому что, как играющий тренер, стал частенько заменять Виктора. Но игра команды от этого лучше не стала, и футболисты принялись коллективно «давить» на Боброва, чтобы он оставил Шувалова в покое. К счастью, Всеволод Михайлович был человеком, не помнящим зла и способным подчиняться голосу разума и здравому смыслу, а не субъективным чувствам обиды или мстительности. Коллективная проработка играющего тренера явно возымела действие. И неоспоримый факт состоит в следующем: в хоккее с шайбой Бобров и Шувалов впоследствии стали такими тесными, неразлучными партнерами и так великолепно дополняли друг друга, что вместе с Евгением Бабичем составили самую прославленную тройку того времени, внеся огромный вклад в первую победу на чемпионате мира.

Этот факт означает, что Всеволод Бобров нашел в себе силы и мужество переступить через обиду, понять справедливость критики Шувалова и осознать совершенную им ошибку. Ошибку не тренера, а игрока, который с чрезмерным азартом, на основе предшествующего опыта понадеялся на свое мастерство, однако не учел изменившихся обстоятельств и отсутствия таких выдающихся партнеров, какие постоянно окружали его в команде ЦДКА.

Впрочем, справедливости ради следует сказать, что неудачная – относительно, конечно! – игра Боброва в команде ВВС в известной мере объяснялась и травмами: как раз в тот период Всеволод перенес две операции коленного сустава. И все-таки даже в эти, далеко не самые лучшие, свои футбольные годы Бобров очень редко уходил с поля без забитого мяча.

Хотя, безусловно, бывали и такие случаи, когда ему вообще не удавалось поразить ворота соперников.

Один из таких особо запомнившихся летчикам случаев произошел в игре с минским «Динамо». К Боброву в тот раз «приставили» низенького – метр с кепкой! – хавбека по фамилии Савось, перед которым тренер поставил задачу, видимо, до предела просто и ясно: ты сам не играй, но пусть и Бобров не играет! И маленький Савось, безмерно польщенный выпавшей ему ролью, решил войти в историю, а потому превзошел самого себя. Конечно, ни о каком футболе «сторож» и думать не думал – он неотступно, шаг в шаг, бегал за Бобровым и был озабочен лишь одним: выбить мяч из ног форварда. Своему партнеру, противнику, в аут, на угловой – это не имело ни малейшего значения. Лишь бы выбить мяч у Боброва! И упорный самолюбивый «шпингалет» все-таки добился своего – не дал Всеволоду забить гол. При этом, к чести сверхбдительного стража, в отличие от иных защитников Савось не применял против форварда запрещенных грубых приемов, не бил его по ногам.

Кстати, точно такой же случай произошел однажды с Бобровым и в Москве на стадионе «Металлург», близ Красной Пресни, где во время матча на Кубок Москвы с командой одного из столичных заводов опеку ведущего нападающего также поручили малоквалифицированному, однако беспредельно упорному и отчаянному пареньку. И снова Бобров не смог забить ни одного мяча в ворота противника.

Однако вполне понятно, что оба случая никакого отношения к футболу не имеют, представляя собой отменные образцы того, что принято называть «антифутболом»[7].

Если же не считать этих двух забавных инцидентов, то можно с уверенностью говорить о том, что Всеволод Бобров был выдающимся футбольным бомбардиром, которого практически не в силах были сдержать защитники.

Но его талант не ограничивался просто особым умением забивать голы.

Всеволод Бобров очень часто, гораздо чаще, чем другие бомбардиры, забивал самые важные, решающие голы.

Именно такой гол он забил в знаменитом матче 1947 года между командами ЦДКА и сталинградским «Трактором».

То был последний календарный матч футбольного сезона, и от его результата зависело, кто станет чемпионом страны – ЦДКА или московское «Динамо». Армейцы, сыграв вничью с тбилисцами, набрали на два очка меньше, чем динамовцы, а потому им нужна была только победа. Но не просто победа, а с определенным счетом, потому что, согласно тогдашнему положению о проведении первенства, при равенстве очков первое место отводилось той команде, у которой было лучшее соотношение мячей.

Соотношение, а не разница мячей!

И армейские футболисты, поделив забитые на пропущенные, быстренько высчитали, что для получения золотых медалей им необходимо обыграть сталинградский «Трактор» со счетом либо 5:0, либо 9:1, либо 13:2. Некоторые остряки отваживались даже продолжать эту арифметическую прогрессию, однако к футбольным результатам она, естественно, уже абсолютно никакого отношения не имела.

Но разумеется, подсчетами занимались не только армейцы, а также их непосредственные конкуренты – динамовцы.

Матч, проходивший в Сталинграде, вызвал немыслимый ажиотаж. В 1947 году еще не было радиорелейных линий, позволявших транслировать радиорепортаж из города на Волге в столицу. Однако тогдашний, председатель Центрального совета общества «Динамо» Мильштейн добился разрешения использовать для этой цели правительственную связь, и в Сталинград прибыл лучший радиокомментатор того времени Вадим Синявский. На трибунах маленького стадиончика сталинградского тракторного завода творилось нечто невообразимое, не говоря уже о том, что среди зрителей оказалось необычайно много москвичей, в том числе спортивных деятелей, прибывших инспектировать матч.

А в эти же самые часы на столичном стадионе «Динамо» тоже можно было увидеть необычную картину: пустое поле, ворота без сеток, а на трибунах – несколько тысяч болельщиков. Это любители футбола, узнав о предстоящей трансляции матча, собрались на стадионе, чтобы коллективно послушать радиорепортаж Синявского из Сталинграда.

Игра была необычайно нервная, напряженная. В первом тайме капитан армейцев Григорий Федотов, угадавший «решку», выбрал для своей команды ворота против солнца и против ветра, предпочитая оставить более легкие условия для заключительной стадии матча. И действительно, поначалу казалось, что план армейцев удался: на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу ЦДКА. Однако дальнейшие события складывались драматически: футболисты «Трактора» сопротивлялись отчаянно, минула уже ровно половина второго тайма, а на табло значился прежний счет.

Страсти нарастали с угрожающей быстротой. И когда на 23-й минуте Валентину Николаеву удалось забить третий гол, это вовсе не означало, что победа в чемпионате армейцам гарантирована. Вадим Синявский, устроившийся в специально сооруженном для него деревянном «скворечнике», не умолкал ни на одну секунду. Судья Николай Латышев, выражаясь стандартным языком радио и телекомментаторов, «то и дело посматривал на секундомер», приближавший динамовцев к золотым медалям.

Но тут был забит четвертый гол.

Волнения достигли кульминационной точки. Все понимали, что армейцы теперь должны забить и пятый – умрут здесь, на поле, но забьют. И действительно, вскоре Всеволод Бобров – опять Бобров! – поставил победную точку, провел в ворота сталинградцев последний, решающий мяч.

И тут все внимание зрителей сфокусировалось на армейских защитниках, потому что сталинградцы отчаянно устремились в атаку, а один-единственный гол, забитый хозяевами поля, мог бы перечеркнуть пять мячей, забитых армейцами, и вывести в чемпионы динамовцев. Сталинградцы очень спешили, их вратарь Василий Ермасов, не дожидаясь, пока мальчишки подадут мяч из-за лицевой линии, сам бегал за ним. А москвичи, наоборот, откровенно играли «на отбой», тянули время.

Труднее всех в эти минуты пришлось защитнику ЦДКА Анатолию Портнову. Психологически он оказался в чрезвычайно сложном положении, поскольку практически весь сезон играл в армейском дубле. Встреча в Сталинграде была для Портнова всего лишь вторым матчем за основной состав (внезапно заболел правый защитник армейцев Виктор Чистохвалов), и в случае победы ЦДКА он все равно не получил бы золотую медаль: для этого полагалось сыграть в основном составе по меньшей мере половину игр чемпионата. И кто-то пустил нехороший слух, будто правый защитник армейцев Анатолий Портнов в матче со сталинградским «Трактором» является «ключевым игроком», держит «в ногах» судьбу встречи, а заодно и чемпионских медалей. Достаточно, мол, Портнову один-единственный раз ошибиться – ну, скажем, «снести» нападающего в штрафной площадке, за что назначают пенальти, – и золотые медали окажутся у «Динамо».

Между тем ошибиться на футбольном поле может каждый. Спустя ровно год после матча в Сталинграде в таком же напряженном поединке, решавшем судьбу золотых чемпионских медалей, катастрофически ошибся лучший армейский защитник Иван Кочетков, забивший мяч в свои ворота… Однако в силу сложившихся обстоятельств ошибка Анатолия Портнова несправедливо могла быть истолкована совершенно иначе – как умышленная, и это бросило бы тень не только на его имя, но и на весь сталинградский матч, на весь советский футбол.

Ситуация, в которой оказался Анатолий Портнов, действительно была не простой. Но, к счастью, его игра обошлась без ошибок, и матч закончился со счетом 5:0 в пользу ЦДКА. У динамовцев соотношение забитых и пропущенных мячей было 3,80, а у армейцев оно оказалось лучше – 3,81. Одна сотая, всего лишь одна сотая (!) решила судьбу чемпионских медалей в сезоне 1947 года.

Впрочем, кое-кто произвел еще более точные расчеты и пришел к выводу, что динамовцы проиграли армейцам по соотношению мячей 12 тысячных – 0,012. А дотошный Михаил Якушин пошел еще глубже и вывел такой итог: «Динамо» отстало от ЦДКА всего лишь на ноль целых 125 десятитысячных – поистине мизерная разница!

Но с тех пор этот странный показатель, внесший столько путаницы и требовавший от армейцев забить пять мячей, чтобы завладеть чемпионскими медалями, а от сталинградцев – ответить всего лишь одним, чтобы отдать эти медали команде «Динамо», был упразднен. Его заменили на более объективный критерий – на разницу забитых и пропущенных мячей.

О другом «золотом» голе, забитом Всеволодом Бобровым ровно год спустя – в решающем матче за первое место между командами ЦДКА и «Динамо», хорошо известно. За четыре минуты до конца матча, в котором так опростоволосился Иван Кочетков, счет был 2:2, что вполне устраивало динамовцев. Но во время одной из последних атак Вячеслав Соловьев получил возможность ударить по воротам – довольно обычная ситуация, часто возникающая в каждом матче. Однако в такой ситуации партнеры, как правило, ведут себя инертно, всего лишь наблюдая за ударом. А Всеволод Бобров всегда поступал иначе: он неизменно мчался к воротам вслед за чужим ударом в расчете на добивание. В девяноста девяти случаях из ста этот стремительный рывок оказывался безрезультатным: мяч либо покидал пределы поля, либо его ловили вратари. Но в одном случае из ста Бобров все-таки добивался успеха. Так, например, произошло на стадионе «Ниниен – Парк» в Кардиффе, когда Всеволод, пользуясь английскими футбольными правилами, вместе с мячом затолкнул в ворота потерявшего равновесие голкипера. И так произошло во время матча за чемпионские медали на московском стадионе «Динамо».

Когда Вячеслав Соловьев ударил по воротам динамовцев, Бобров, верный своему правилу, тут же устремился вперед, во вратарскую площадку. И стоило Алексею Хомичу чуть-чуть ошибиться – собственно, голкипер не ошибся, он бросился за мячом, но не достал его, мяч попал в основание стойки и отскочил в поле, – как откуда ни возьмись появился Всеволод Бобров и направил мяч в ворота. Впрочем, если быть скрупулезно точным, Алексей Хомич уже успел вскочить с земли и занять место в правом углу ворот. Более того, рядом с ним, прикрывая створ, тут же выстроились несколько динамовских защитников. Возникла жуткая паника, образовалась свалка игроков. И возможно, окажись на месте Всеволода другой футболист – ниже классом, – он сильно ударил бы в проем ворог и угодил бы в кого-нибудь из защитников. Однако Бобров все видел, даже в этот кульминационный момент матча он не потерял самообладания, и не сильно, но очень точно, снайперски, «щечкой» направил мяч в полуметровую щель между Хомичем и штангой[8].

– Бобров – «золотая нога»! – надрывался в микрофон Вадим Синявский.

Зрители, прорвав оцепление милиции, хлынули на поле и на руках унесли армейских футболистов. На Всеволоде в клочья порвали майку – это был поистине латиноамериканский болельщицкий восторг.

Да, Всеволод Бобров славился особым, исключительным умением забивать решающие голы. Однако это искусство относилось уже не к области футбольной техники, а, скорее, к силе духа, к спортивному мужеству, к умению в самый ответственный момент взять на себя инициативу, повести товарищей вперед.

И несомненно, самым ярким проявлением этого неукротимого бойцовского духа, которым отличался Всеволод Бобров, его лидерских качеств стал матч со сборной командой Югославии на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Советские футболисты за двадцать минут до финального свистка проигрывали ту встречу с катастрофическим, разгромным счетом 1:5. Однако благодаря поистине героическому порыву Всеволода Боброва, который повел за собой в атаку товарищей и сам забил три мяча, окончательный результат того матча оказался ничейным – 5:5. Но прежде чем рассказать обо всех обстоятельствах вошедшего в мировую футбольную историю драматического поединка в Хельсинки-52, необходимо вспомнить о том, как создавалась первая олимпийская сборная.

Старшим тренером сборной олимпийской команды назначили Бориса Андреевича Аркадьева.

Сыновья одного из ведущих актеров петербургского Нового драматического театра (театра, организованного русской актрисой Верой Комиссаржевской) Андрея Аркадьева – Борис и Виталий – родились и выросли на берегах Невы, на Васильевском острове. Но высшее физкультурное образование братья получили в Москве, в Инфизкульте, после чего их пригласили работать преподавателями физической подготовки в Военную академию имени М. В. Фрунзе. В шеренгах слушателей перед Борисом и Виталием Аркадьевыми стояли такие известные советские полководцы, как будущий министр обороны СССР, Маршал Советского Союза А. А. Гречко и будущий Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов. Высокие, стройные, выносливые, братья Аркадьевы отличались огромной трудоспособностью.

Вы ознакомились с фрагментом книги.