Полная версия

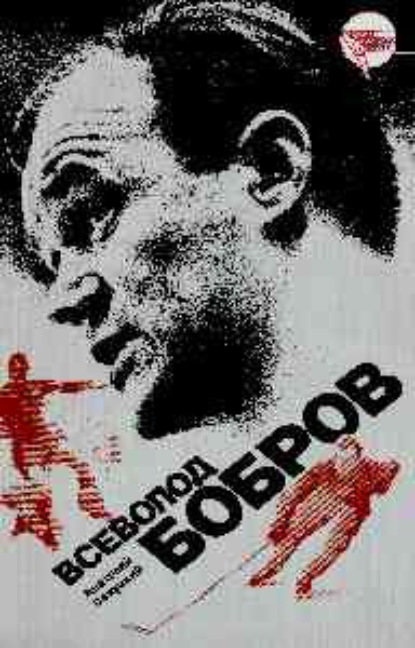

Полная версияВсеволод Бобров

Когда в результате несчастного случая Виталий получил тяжелую травму головы, Борис почти в течение целого года умудрялся работать в Академии имени Фрунзе за двоих.

Позднее оба брата выступали за футбольную команду московского завода «Серп и молот». Хорошо подготовленные физически, они много трудились на поле, однако не блистали отточенной техникой, часто посылали мячи «свечой» или «зажигалкой», не владея в совершенстве искусством точного пласированного удара. Все это время Борис и Виталий Аркадьевы жили на территории Московского инфизкульта, их маленькая комната вечно служила раздевалкой для футболистов, потому что футболу Аркадьевы и их друзья посвящали значительную долю своего свободного времени.

Затем их спортивные пути разошлись: Виталий посвятил себя фехтованию, а Борис – футболу. Он играл в команде «Металлург», ню вскоре полностью перешел на тренерскую работу. С именем Бориса Андреевича Аркадьева связаны небывалые взлеты команд «Динамо» и ЦДКА, в обоих коллективах тренеру удавалось не только подобрать изумительный ансамбль игроков, но также разработать новые тактические варианты игры, приносившие ошеломляющий успех. Только питомцы Бориса Андреевича могли проводить поистине уникальные сложнейшие тренировочные занятия, которые назывались «игра с тенью»: все одиннадцать армейцев комбинационно, в пас играли против… пустого пространства, силой своего воображения представляя себе возможные действия несуществующего противника и стремясь обыграть его. Аркадьев – человек очень высокой культуры. На спортивные сборы он неизменно брал с собой чемоданчик книг, среди которых обязательно были томики стихов Ахматовой и Блока, а также этюдник с красками. Этот футбольный тренер был неплохим пейзажистом, его акварели украшали не только стены в квартире Аркадьевых на площади Маяковского в Москве (флигель гостиницы «Пекин», выходящий окнами на Садовую), но также пользовались большим успехом у его друзей – профессиональных художников.

И конечно, Борис Андреевич всеми своими тренерскими силами стремился приобщить к искусству своих подопечных, считая, что общая культура необходима истинному спортсмену. Правда, было бы преувеличением утверждать, что его усилия увенчались полным успехом, поскольку художественные музеи, куда тренер в обязательном порядке водил на экскурсии футболистов, многих питомцев Аркадьева клонили в сон. Однако ленинградские Эрмитаж и Русский музей в результате многократных посещений (экскурсии сопутствовали каждому матчу в Ленинграде!) запомнились футбольным воспитанникам Бориса Андреевича столь же отчетливо, как самые знаменитые игровые ситуации, в результате которых были забиты самые памятные голы.

А во время сухумских предсезонных сборов Аркадьев неизменно водил футболистов на гору Чернявского – любоваться закатом солнца. Эти восхождения среди зарослей цветущей мимозы тренер рассматривал как совмещение физической подготовки с эстетическим воспитанием спортсменов.

После того как Борис Андреевич начал тренировать команду ЦДКА и быстро добился значительных успехов, ему настойчиво советовали стать кадровым офицером, сразу предлагая воинское звание полковника. Однако Аркадьев постоянно отказывался, мотивируя это чисто тренерскими соображениями. Пока он являлся человеком штатским, он был вправе держаться на равных с генералами и маршалами, которые патронировали армейскую команду. Но как только он наденет военную форму, это равноправие, естественно, кончится. Он не сможет называть военачальников по именам-отчествам, ему придется, как и положено в армии, выполнять приказы, а это, по мнению Аркадьева, стеснило бы его творческую свободу.

Когда в поле зрения Бориса Андреевича возник новый игрок – Всеволод Бобров, Аркадьев сразу угадал в нем ярчайший спортивный талант. Но помимо этого – почувствовал доброго, хорошего человека, что для Аркадьева было чрезвычайно важно. Спустя почти четыре десятилетия с тех пор, как тренер увидел Боброва, Борис Андреевич все еще продолжает восхищенно говорить: – Хороший человечек был Всеволод… Своим характером. Если бы великолепные игроки возникали на таком человеческом материале, как Бобров, это было бы прекрасно! Обычно чемпионский характер – это плохой характер… Я любил Боброва больше других. Но в моем общении с остальными игроками это не проявлялось.

Аркадьев увидел в Боброве спортивного гения и постоянно изумлялся тому, с какой легкостью Всеволод усваивает самые различные технические приемы в совершенно непохожих друг на друга видах спорта. Например, впервые взяв в руки теннисную ракетку, Бобров тут же начинал играть так, что на равных сражался с мастерами спорта по теннису Иваном Новиковым и Зденом Зигмундом, которые переквалифицировались в хоккеистов. Подошел к столу для пинг-понга – и тут же обыграл всех. О биллиарде и говорить не приходится! В шахматы Всеволод Бобров играл очень и очень неплохо. Пытаясь сформулировать эти особенности Боброва на языке спортивной науки, Аркадьев пришел к обобщающему выводу, что Всеволод гораздо в меньшие сроки, чем другие, достигал игровых успехов, быстро усваивал новые технические приемы и великолепно владел искусством имитации. Боброву достаточно было всего один раз увидеть новый прием, новый финт, как он тут же в точности повторял его[9].

Безусловно, это особый дар, столь же непонятный для обычного, нормального человека, как, например, искусство звукоподражания, пародирования голосов, которым некоторые люди одарены от природы и с легкостью могут сделать то, чего другие не в силах добиться даже при беспощадной тренировке.

Кроме того, Борис Андреевич воспринял Боброва как уникального форварда, постоянно нацеленного на ворота, и сразу понял: как бы ни был силен Всеволод в различных футбольных ипостасях, именно это его «голевое» свойство является самым замечательным, непревзойденным.

Аркадьев считался одним из самых твердых и последовательных сторонников коллективной, комбинационной игры, о чем красноречиво свидетельствует изобретенная им в московском «Динамо» тактика «блуждающих форвардов», основанная, на непрерывном взаимодействии футболистов. Именно Аркадьеву в значительной степени принадлежит честь формирования советского коллективного стиля футбола – знаменитая армейская пятерка нападения вобрала в себя лучшие черты этого стиля. Однако Борис Андреевич благодаря широте своих знаний и культурному кругозору был далек от утилитарного, формального, «колхозного» понимания коллективизма, при котором все форварды должны трудиться на поле одинаково. И осознав, что именно атака на ворота является сильнейшим качеством Всеволода Боброва, поняв, сколь ценно это качество и сколько пользы оно может принести команде, Аркадьев в свойственной ему лаконичной манере так сформулировал тактику игры армейцев с учетом особенностей бобровского рывка и бобровского удара: «Суть коллективной игры, когда на поле находится Всеволод Бобров, должна сводиться к тому, чтобы предоставить Боброву как можно больше попыток прорваться к воротам».

Иными словами, Борис Андреевич не стал «ломать» нового игрока, втискивать его в рамки сложившегося командного стиля, а смело пошел на то, чтобы трансформировать тактику армейцев «в угоду» Всеволоду Боброву, твердо считая, что это принесет успех всей команде.

И тренер не ошибся в своих прогнозах. Результаты были великолепными: три года подряд – с 1946-го по 1948-й включительно – армейцы становились чемпионами страны, а игра всей «великолепной пятерки» ЦДКА, «работавшей» на Боброва, вошла в историю футбола.

Отношения между Аркадьевым и Бобровым были несколько необычными для тренера и футболиста. Они основывались на глубочайшем уважении, причем тренер, необычайно ценя Всеволода как игрока и как личность, признавал за Бобровым право последнего слова, никогда на него не давил, полностью доверяя интуиции и спортивному гению своего подопечного. А Бобров, со своей стороны, необычайно ценил советы Аркадьева и всей душой воспринял его тактическую идею «сдвоенного центра».

В 1949 году армейский коллектив начал постепенно сдавать свои позиции. Причин этому много. В какой-то мере сказались уход из спорта Григория Ивановича Федотова, бесконечные травмы Всеволода Боброва… Но возможно, главное все-таки в другом. Как показывает футбольная история, в каждом, даже очень сильном клубе, который долго играет одним и тем же составом, постепенно накапливается своего рода усталость. Не физическая – ее можно снять на ежегодных предсезонных сборах, а психологическая, которую устранить труднее. А она несомненно является одним из факторов, сопутствующих очень длительным, многолетним совместным играм и тренировкам, когда всем все про всех известно.

Все аналогии носят условный, относительный характер. Но все-таки в данном случае напрашивается сравнение с той проблемой, которая возникла перед космонавтикой в период сверхдлительных космических полетов. На земле – все космонавты друзья. Но как сформировать экипаж по принципу психологической совместимости, чтобы и в космосе, в ограниченном объеме орбитальной станции, спустя полгода между людьми сохранились бы прежние земные отношения?

Но так или иначе, а команда ЦДКА начала играть слабее. В ней появилось очень много маститых футболистов, для которых наставления и советы тренера уже не были откровениями и казались по меньшей мере скучными. Интеллигентность Аркадьева начала «спотыкаться» о своеобразный и весьма независимый характер Ивана Кочеткова – игрока незаурядного, яркого, талантливого, лучшего советского центрального защитника того времени, однако чрезмерно ленивого на тренировках. Борис Андреевич старался не делать замечаний Григорию Федотову, Всеволоду Боброву, Владимиру Никанорову: если первый в случае несогласия просто отмалчивался, то двое последних могли возразить и пуститься в горячий спор. На установках перед играми, объявляя состав, Аркадьев обычно говорил Боброву: «Всеволод, а вы играйте так же, как в прошлый раз». И все! Когда Бобров был в форме, не травмирован, Борис Андреевич отлично знал, что понукать его к более активной игре не следует, Всеволод наверняка будет действовать в полную силу, что называется, «выложится» до конца.

Но в 1949 году и команда ЦДКА стала выступать хуже и Боброва замучили травмы. Всеволод глубоко переживал спад в игре, однако самолюбие не позволяло ему быть более внимательным к словам тренера, который, естественно, стал чаще делать Боброву замечания. Отношения между ними постепенно накалились. И когда Всеволода пригласили перейти в клуб ВВС, оба восприняли это с облегчением, в равной мере считая, что им пора расстаться.

Трудно сказать, какие мысли одолевали в то время Боброва. Но что касается Аркадьева, то он был абсолютно убежден, что Всеволод, как говорится, уже «сошел», – сколь это ни грустно, сколь ни печально, но травмы больше не дадут ему играть по-настоящему, вынудят Боброва в расцвете лет расстаться с футболом.

Да, именно так думал Борис Андреевич Аркадьев.

Между тем после годичного спада дела в команде ЦДКА начали поправляться. Однако, отдавая должное педагогическому таланту. Аркадьева, надо все же признать, что в этом была заслуга не столько тренера, сколько партийной организации армейского футбольно-хоккейного коллектива, которую к тому времени возглавлял Юрий Александрович Нырков.

Нырков родился в Вышнем Волочке в семье прораба, кочевавшего по различным стройкам, и поэтому в детстве сменил немало адресов, пока семья не поселилась в столице. И как страстный поклонник футбола, уже в двенадцатилетнем возрасте начал заниматься в секции на стадионе Юных пионеров, пройдя жесточайший конкурс, в котором участвовали многие и многие тысячи московских мальчишек. А уже через год, в 1937-м, высокого быстрого Юру Ныркова включили в состав юношеской команды Москвы для участия в… международном матче со сборной басков.

Эту команду составили из испанских детей, вырванных из рук фашистского диктатора Франко и гостеприимно принятых в Советском Союзе. В ней, кстати, играл и Августин Гомес, впоследствии один из широко известных советских футболистов.

Увы, перед самой игрой Юра Нырков случайно обварил ногу кипятком. И хотя, ожог был очень сильным, а боль почти нестерпимой, он со слезами на глазах – не от боли, а от обиды – умолял тренеров все-таки допустить его к игре.

Ныркова выпустили на поле во втором тайме. И таким образом, он все-таки стал участником первого детского международного матча в Москве. Эта встреча состоялась на Центральном стадионе «Динамо» (перед игрой московских команд «Спартак» и «Динамо») на поле несколько уменьшенных размеров, с сокращенными до 30 минут таймами.

В годы войны Юрий Нырков сражался на фронте и встретил победу в поверженном фашистском Берлине. А вскоре вновь начал играть в футбол: сначала – за батальон, потом – за дивизию, затем – в сборной корпуса. И наконец, стал капитаном сборной армейской команды, которая в 1946 году выиграла первый Кубок по футболу Группы советских войск в Германии.

В том же году в Группу войск приехал Анатолий Тарасов, формировавший футбольный коллектив ВВС, увидел Ныркова в игре и тут же пригласил его к себе. Однако Юрий Александрович отказался. Но когда такое же предложение, подкрепленное строгой телеграммой из Министерства обороны, последовало от Бориса Андреевича Аркадьева, Нырков не стал упрямиться – перешел в команду ЦДКА.

И здесь ему начало катастрофически не везти. Во-первых, прибыл он в ЦДКА с ожоговой травмой и не сразу смог приступить к тренировкам. Во-вторых, в 1947 году, играя за дубль, Нырков получил повреждение коленного сустава, «заработав» бурсит, из-за чего пришлось делать откачку жидкости из опухшего колена. Юрий Александрович уже подумал о том, что наступил конец его спортивной карьеры, однако за зиму футболиста все-таки подлечили, и в 1948 году Нырков снова стал выступать за армейский дубль, причем почти на каждый матч Аркадьев брал этого защитника запасным. Однако в игру за основной состав Нырков вступил только в первой встрече второго круга, когда в матче с тбилисским «Динамо» получил травму Анатолий Портнов. Но зато Юрий Александрович сразу заиграл так, что в том же сезоне был признан лучшим левым защитником страны и вошел в состав сборной СССР.

Казалось, все идет прекрасно. Но судьба уготовила ему еще одно испытание. В конце 1948 года Нырков простудился, получил остеомиелит челюсти, а также осложнение на почки. Ни о каких тренировках даже думать не приходилось: четыре месяца он пролежал в госпитале, и его окончательно зачислили в разряд неудачников. Возможно, любого другого такой неумолимый ряд неудач выбил бы из равновесия. Однако бывший фронтовик, боевой офицер сумел и на этот раз оказаться на высоте положения. Выйдя на газон стадиона только в мае, он опять догнал своих товарищей и снова вошел в основной состав команды ЦДКА. В этой связи небезынтересно упомянуть о том, что Нырков до преклонных лет сохранил привязанность к футболу и в возрасте шестидесяти лет продолжал каждое воскресенье – летом и зимой! – принимать участие в товарищеских матчах, которые любители спорта устраивают в Сокольниках.

Безусловно, то мужество, с каким Юрий Александрович Нырков преодолевал все неудачи, и его боевые заслуги создали этому человеку особый авторитет в команде, и товарищи единодушно избрали его секретарем партийной организации.

Сначала парторганизация в ЦДКА была малочисленной – всего пять коммунистов. Но вскоре она значительно окрепла и начала все более и более активно влиять на нравственный и психологический климат в команде. Все дисциплинарные вопросы стали решать коллективно. Очень резко, откровенно поговорили с Иваном Кочетковым, крепко отругав его за небрежное отношение к тренировкам. Иван сперва пытался по привычке отмахнуться от разговора, но увидев обступивших его Ныркова, могучего Никанорова, Николаева, присмирел. Речь шла об интересах команды в целом, это очень хорошо понимали игроки, а потому полностью поддерживали Ныркова. И хотя недели две Кочетков дулся на весь свет, потом, он, видимо, осознал справедливость критики и заметно подтянулся.

А круто «прижать» норовистого Кочеткова означало одновременно подействовать и на других нарушителей дисциплины, режима. В команде почувствовали твердую руку. Все как-то разом подтянулись, футболисты стали тренироваться и играть собраннее. Борис Андреевич Аркадьев был чрезвычайно доволен: будучи по натуре человеком мягким, по сути дела, не умея наказывать, он теперь целиком и полностью сосредоточился на вопросах футбольной тактики и техники, а также той аркадьевской педагогики, которая давала прекрасные плоды при воспитании сознательных спортсменов и буксовала в тех случаях, когда перед Аркадьевым оказывались нарушители дисциплины.

В итоге турнирное положение армейцев быстро улучшилось, в 1951 году футболисты ЦДКА вновь стали чемпионами. И поэтому вполне естественно, что сформировать первую в истории советского футбола олимпийскую сборную команду поручили именно Борису Андреевичу Аркадьеву.

А парторгом олимпийской сборной товарищи опять-таки единодушно избрали Юрия Александровича Ныркова, человека спокойного и мужественного, справедливого и очень душевного.

Никакого опыта участия в крупных международных турнирах у советских футболистов в то время не было. Как составить сборную? Какие игроки предпочтительнее? Какую тактику избрать? Чем отличается длительная, поистине марафонская дистанция олимпийских состязаний от обычных товарищеских международных матчей?

Вопросов такого рода возникало неисчислимое множество. Хотя на Олимпийские Игры 1948 года в Лондон выезжала большая группа советских тренеров во главе с начальником физподготовки Советской Армии генералом Глебом Владимировичем Баклановым, в прошлом выдающимся гимнастом, и хотя специалисты привезли с собой немало ценных наблюдений, сказывалось отсутствие практического опыта.

Известно, что тренер бразильской сборной Винсенте Феола, по прозвищу Гордо, что в переводе с испанского означает толстяк, который привел свою команду к победе на мировом шведском чемпионате 1958. года, готовясь к лондонскому чемпионату 1966 года, имел в своем распоряжении четыреста кандидатов в сборную. Из них на первом этапе от отобрал 44 игрока. Однако на вопрос о том, какую самую трудную проблему пришлось ему решать, Феола, не колеблясь, ответил: – Из этих сорока четырех футболистов отобрать двадцать два!

Безусловно, Борис Андреевич Аркадьев не располагал четырьмя сотнями молодцов, способных поспорить за место в сборной команде. Но можно с уверенностью говорить о том, что самая трудная проблема Феолы стояла и перед советским тренером: в поисках наиболее рационального состава он перепробовал в тренировочных играх множество футболистов из разных команд.

Аркадьев относился к предстоящим Олимпийским играм как к главному делу своей жизни: он считал, что настал его звездный час. Конечно, как человек трезво мыслящий, реально оценивавший возможности, Борис Андреевич не был абсолютно уверен в победе. Но он рассматривал предстоящую первую для советских спортсменов олимпиаду, как своего рода поприще для максимального творческого самовыражения. Многие месяцы Аркадьев жил в состоянии огромного подъема, нервного напряжения, его обуревали надежды и замыслы.

И как частенько бывает в жизни, он перемудрил.

Создав костяк команды в основном из армейцев и динамовцев, разделявших принципы его тактического мышления, Борис Андреевич все же не был удовлетворен. Он чувствовал, что в этой команде чего-то не хватает. Да и объективно сборная не блистала. Весной 1952 года во время тренировочных сборов на Черноморском побережье Кавказа она провела контрольный матч в Сочи с московскими торпедовцами, и эта игра, на которой присутствовали спортивные руководители, показала, что сборная Аркадьева, по сути дела, не превосходит обычную клубную команду.

Тем не менее ни один игрок, приглашенный Борисом Андреевичем в сборную, не вызывал у него сомнений. А вот все вместе они, как считал сам тренер, не являлись тем совершенным футбольным ансамблем, о создании которого он мечтал. Порой в памяти Бориса Андреевича мимолетно всплывал образ Всеволода Боброва – не как реальная фигура, не как игрок, способный претендовать на место в сборной, а как символ, как тот хранитель священного огня победы, которого, по мнению Аркадьева, недоставало олимпийской сборной.

А Всеволод Бобров в это время был играющим тренером ВВС, его команда не слишком-то блистала на футбольных полях, игра у летчиков не очень ладилась. Потому-то Аркадьев, полностью поглощенный мыслями о предстоящих Олимпийских играх, думал только о былом, о бывшем Боброве – об игроке своей мечты, о великом игроке, который по нелепому стечению обстоятельств вынужден был преждевременно сдать в архив свою футбольную гениальность.

И действительно, когда кончался хоккейный сезон, Всеволод начинал ощущать какое-то непривычное прозябание, потому что впервые за годы, проведенные в большом спорте, не мог добиться того, чего хотел. Он всегда очень ревностно относился к своему спортивному престижу, обладал ярко выраженным чемпионским характером, и такой характер заставлял его постоянно блистать, отличаться в чем-то – не только в футболе или хоккее, но, как уже говорилось, в пинг-понге, в теннисе, биллиарде – во всем, за что ни возьмись. Даже на тренировках Всеволод не мог позволить себе делать упражнения, играть, бить мяч или бросать шайбу просто так, не по-бобровски. С того момента, как Бобров надевал спортивную форму, он начинал чрезвычайно щепетильно относиться к своему престижу, к тому, что о нем могут подумать. И вдруг он перестал блистать в главном – в футболе…

Как раз в тот период ему однажды позвонила по телефону из Свердловска чемпионка мира по скоростному бегу на коньках Римма Жукова. Между делом она обмолвилась в разговоре, что на Урале очень любят печь пироги.

– Какие пироги? Что за пироги? – спросил Всеволод.

– Сладкие…

Несколько секунд Москва молчала. Потом Бобров в совершенно необычной для себя манере сказал:

– А вот у меня пироги не сладкие…

Но весной 1952 года во время предсезонных сборов на Черноморском побережье Кавказа все в жизни Всеволода Боброва круто изменилось.

В то время настоящей спортивной базы для предсезонных тренировок у советских футболистов не было. Из года в год примерно в середине марта, когда заканчивался хоккейный сезон, все команды отправлялись на юг, в район Сочи, Сухуми, иногда в Тбилиси. Там уже распускались цветы и листья на деревьях, однако поляны для игры в мяч все еще были влажными, игрокам приходилось, что называется, месить бутсами грязь. На сочинском стадиончике одновременно тренировались несколько команд, здесь устанавливали не двое ворот, а порою сразу шесть, потому что гоняли мяч поперек поля, разбитого на узкие секторы. Так же поступали и на летном поле небольшого аэродрома, принимавшего самолеты местных авиалиний. Его территория давным-давно застроена многоэтажными домами. Но в начале пятидесятых годов этот небольшой аэродромчик в горной теснине на берегу реки Сочинки тоже превращался в тренировочное футбольное поле. И хотя, конечно же, предсезонная тренировка, насыщенная кроссами и атлетическими занятиями, приносила свои плоды, в техническом и тактическом отношении она давала футболистам не очень много. И это, кстати, явилось одной из веских причин, не позволивших сборной команде СССР по футболу по-настоящему подготовиться к Олимпийским играм 1952 года в Хельсинки.

Но так или иначе, а весной первого для советских спортсменов олимпийского года все команды, и в том числе сборная, выехали на Черноморское побережье Кавказа. Будущие олимпийцы обосновались в Леселидзе. Там Борис Андреевич продолжал отбор игроков, регулярно устраивая тренировочные матчи, поскольку на каждое вакантное место в олимпийской сборной по-прежнему претендовали минимум по три футболиста.

И становилось все более очевидным, что в игре сборной нет чемпионского духа, задора, что в команде отсутствует ярко выраженный лидер атак.

Но как раз в это время Аркадьев увидел в одной из игр Всеволода Боброва – и словно прозрел! Бобров был, если позволительно так сказать, его «первой любовью», и былые чувства вновь нахлынули на тренера. Да иначе и быть не могло. В конце концов, оба они были глубоко порядочными людьми, в 1949 году они разошлись достойно, по-доброму, не составляя перечня взаимных обид и не устраивая дележа спортивной славы. Поэтому в 1952 году мгновенно были забыты прошлые размолвки, Аркадьев немедленно и с радостью включил Боброва в состав олимпийской команды.

Это был, пожалуй, единственный случай в истории нашего футбола – да и хоккея, – когда старший тренер сборной сумел переступить через сложные отношения с игроком, добровольно признать свою ошибку и, не помня зла, вновь призвать этого игрока под знамена сборной.

Несомненно, это делает честь педагогическому таланту, непредвзятости, объективности Бориса Андреевича Аркадьева.

Но к сожалению, в период подготовки к Олимпийским играм 1952 года и непосредственно во время их проведения этот замечательный тренер все-таки излишне увлекся экспериментированием, что в конечном итоге отрицательно сказалось на выступлении советской сборной.

Вы ознакомились с фрагментом книги.