Полная версия

Полная версияСостав преступления (сборник)

Мы познакомились. Его звали Саша, а фамилия Бояндин, как у многих пермяков в этих местах. Поехали. Мотоцикл сразу взял скорость, разбежались по краям ели да сосны, дорогу с маху уносило под колёса, ветер свистел в ушах. Я слегка держался за Сашины бока, разлёт наш мне нравился. Скоро повернули с грунтовой дороги на лесную, мотоцикл пошёл подпрыгивать да бодать то вправо, то влево среди колдобин и кочек, и быстроты поубавилось. Но до деревни было уже недалеко, уже маячил впереди скотный двор, широко окружённый низкой косой изгородью. Мы благополучно объехали юзом несколько луж, дно которых льдисто мутнело, но впереди была главная – во всю дорогу. Она пристыла, и по этой горбатистой белеси Саша и решил проехать, рвануть с ходу во всю мотоциклову силу. Едва мы чуть не на дыбах ворвались в середину, послабевший верх осел, и мы вместе с мотоциклом провалились в белёсую скользкость, и ноги мои по колено хватили ледяного внезапного холода. Саша был в сапогах и спрыгнул с седла чуть в сторону. Я с трудом вытянул ноги, со всхлипом расставшиеся с этой ванной, хорошо хоть не весь окунулся, да и сумка с документами цела осталась. Еле мы вырвали мотоцикл, отяжелевший от льдистой воды, на сухой лесной грунт, кое-как поехали дальше. Саша оправдывался: «Первый раз здесь засел, всегда проносило».

Наконец, замызганные, замёрзшие въехали в деревню. Сашина изба стояла на самом краю её, и огород сбегал вниз, к лесу. А передом изба повернулась к реке, которая бежала здесь, суживаясь и мелея и пропадая вдали. Саша закатил мотоцикл под навес, мы вошли в избу. Огромная печь, на полатях – шестки, увешанные тряпьем, широкая деревянная кровать, в углу – образ Спасителя, буфет – редкость в деревне. К нам подбежал малыш лет пяти, большеглазый, крутолобый. «Мой сынок», – сказал Саша. Худенькая, проворная старушка вынырнула словно из печи: «Где пропадал, до темноты бегаешь». – «Да мы в луже, что перед коровником, засели, обсушиться надо, – говорил Саша. – Вот человек страховать приехал, переночует у нас. Вешайте носки на печь», – посоветовал он мне. «Ой, да плита уж холодная и ужина-то нет», – приговаривала старушка. С кровати поглядывало на нас ещё одно маленькое существо. «А это кто, дочка младшая?» – спросил я. «Да, она сейчас болеет у нас, а то и песню споёт, и стихи расскажет, такая затейница», – сказала старушка. Девочка глядела тихо и жалобно. И мальчик внимательно и приветно также посматривал на меня. «Хорошие дети», – сказал я. «Мать вот в больнице, – ответил Саша, – скоро уж дома будет, соскучились они».

Мне хотелось что-то сделать для Саши. «Промокли мы, – сказал я, – может, возьмёте в магазине пол-литра, а то не простыть бы. Вот деньги – ладно?» – «Не надо ему пить, ну его», – возразила старушка. «Так видишь же, что ноги у нас мокрые, не будет нам вреда, если по стакану», – сказал Саша. «Вы не опасайтесь, – обратился я к Сашиной матери, – я вообще не пью, да и нельзя мне на службе, тут случай такой». – «Да я вижу, вы человек серьёзный, коли надо, то пусть сходит, Бог с ним». Саша уже исчез за дверью. «Красивая у вас икона, старая, видно», – обратился я к старушке. «Да, старая, старая, от матери досталась, а ей от бабки ещё, а молодые и не глядят на неё». – «Время такое», – сказал я. «Безбожное время, всё сами знают и не слушают меня, я маленькую у них нянчу, а после еду к старшему сыну в Тюхтяты, у него три года сына нянчила. Так и катаюсь всё. Меня здесь люди «легковушкой» зовут». – «Надо же, – засмеялся я. – Но вам с Сашей хорошо?» – «Больной он диабетом, в позапрошлый год с мотоцикла упал, побил себе всё. Каждый день на уколах да в больницу в Курагино ездит за инсулином. Там и дочь моя живет с мужиком. Саше пить-то вредно». – «А я и не знал», – испугался я. «Да ничего, разобойдётся. Вы, я вижу, человек хороший».

Вернулся Саша. «Ну что, обсушились немного? – спросил он. – Давайте, садитесь к столу, чем Бог послал». – «Не повредила бы вам водка», – сказал я. Саша глянул на мать: «Наговорила уже. Да ничего не будет, я сегодня колоться не стану, водка же частично заменяет». На столе появились солёные огурцы, сало, хлеб. Я достал колбасу из сумки. Старушка нам подавала. «А вы что ж?» – спросил я. «Я ела уже, на меня не глядите». С печи спрыгнул серый с серебринкой, длинный и развалистый кот, медленно подошёл к нам. «А, Бусик, проснулся, наконец, – приветствовал его Саша, – сутками спит. Ленивей его не видел, мыши по нём бегают». – «Но сало-то услышал», – сказал я, бросив коту кусочек колбасы. Он, урча, стал грызть её. Мы выпили ещё по разу. «Вот и согрелись», – сказал я. «Да никогда я в этой луже не застревал, может, от тяжести, что двое, и провалился», – снова начал Саша. «Конечно, вдвоём-то тяжелей. Ничего, зато будет что вспомнить». – «А с вами хорошо ездить. Легко сидите, не боитесь, – проговорил вдруг Саша. – Вот шурин мой, так его клонит и туда и сюда, перепрыгается весь, неспокойно ему». Я хотел сказать Caшe, что впервые в жизни сел на мотоцикл, но почёл это лишним. Водка вскоре была выпита, старушка убрала остатки закуски, пора было спать. Саша постелил мне на сундуке под иконой, сам он спал с дочкой на кровати, бабушка с внуком улеглись на печь.

Перед сном я вышел во двор. Огромное тёмное небо стояло над деревней, яркими пригоршнями полыхали на нём звезды. Тишина раскинулась во всю ширь. В курятнике вдруг закопошились куры, послышалось приглушённое прикудахтывание, тут же умолкшее. Стайка словно в ответ задышала, затёрлась, но тоже на миг. Избы темнели, темно пропадал лес вдали. Я вернулся в комнату.

Утром я встал рано. Саша с детьми ещё спал, но старушка уже шуршала по избе и позвякивала ухватами и горшками. Я быстро собрался и пошёл по избам страховать. Деревня оказалась совсем невелика, урожай мой был скуден. Радовал только светлый чистый день. Запомнилась по-настоящему мне лишь высокая прямая седая старуха, которая просила застраховать дом. Рядом сгорел её сосед, он с горя на изменившую ему жену напился вдрызг и валялся среди стаканов и окурков уже под столом, когда один из окурков разгорелся, и от него пошло по всей избе. Дело было поздно, дом выгорел начисто, сам хозяин едва выбрался и отполз к чужой изгороди, благо ветра не было. Протрезвев, он убрался совсем из Петропавловки и не подавал вестей. А старухе теперь каждую ночь снилось пламя. «Да такое большое, – с испугом говорила она, – как забудусь, пламя шумит – беда! Хоть застраховать от греха». Пройдя ещё пару изб, я повернул назад. Вечером через Петропавловку шёл автобус на Курагино, у меня оставалось ещё часа три. Я вернулся к Саше. Он уже возился в столярке, малыш его бегал по двору, кругом разгуливали куры под началом петуха, из стайки слышалось хрюканье. «Вот столярничаю, – сказал Саша, – буфет видел в избе? Сам сделал». – «А где научился?» – спросил я Сашу (мы после вчерашней водки стали на «ты»). «Да нигде, меня отец научил, он столяр был, и дед столярничал ещё там, в Коми». – «Хорошо научили они тебя – буфет отличный», – сказал я. «Да я и людям делаю, пенсия-то маленькая, а жена в овощеводческой бригаде, там с трудоднями слабо. Пошли обедать». Я не отказался. На этот раз старушка сварила похлёбку на солонине, но сытную и острую. «Это я по-нашему, по-пермяцки, – ответила она мне на похвалу. – Молодые-то и забыли всё, и говорить-то не говорят, и писать не знают по-нашему. Вот письмо пришло оттуда, а они и прочесть не могут». Она вынула из божницы и показала мне письмо, мелкая колючая вязь которого сразу обвеяла меня чем-то далёким, загадочным и грустным.

Поев, мы с Сашей пересели на диван. «Вот и столярничаю, и мотоцикл лажу, ещё с коляской есть», – начал опять Саша. Ему, видно, хотелось одобрения или просто понимания. Выброшенный несчастным падением из обычной жизни деревни, он словно бы утверждал себя. «Так это же замечательно, – сказал я, – ты самородок». – «А вот смотри, видишь – что это?» – Саша достал старый журнал «Наука и жизнь» и, развернув, показал мне снимок. «Вижу, вижу, это падающая башня в Пизе». – «Да, я давно о ней думаю. Итальянцы конкурс объявили по всему миру – кто даст проект её спасения». – «Я знаю». – «И никто не догадывается, как это просто». – «Как же? – спросил я. – Неужели ты догадался?» – «Попробовал», – улыбнулся Саша. «Ну расскажи, расскажи», – просил я. «Да надо изнутри сделать подкоп, поставить сваи и залить бетоном, и будет держать до потопа». – «Действительно просто, – удивился я, – ты хоть послал свой проект куда-нибудь?» – «Послал, – вздохнул Саша. – В «Науку и жизнь». Но ответили, что Италия прекратила приём зарубежных проектов, принимает только итальянские. Вот и вся недолга». – «Жаль, очень жаль», – только и ответил я. «Да ничего, – махнул он рукой. – Бог с ним. Я вот всё хлопочу, чтоб мумиё достать, говорят, помогает от диабета лучше всего. Обещали из Киргизии привезти. Животные-то вылечиваются им, бродят в горах и лижут его, а мумиё – это же слёзы камней, оно миллионы лет скапливается и висит где-нибудь в скалах. И не достать бывает». – «Ты знаешь, Саша, у нас с женой есть подруга в Москве, у неё друзья альпинисты. Мы спросим у неё, может, она нам пришлёт, если добудет. Она такая, что пришлёт». – «Хорошо бы», – сказал Саша. Надо было мне уезжать. Мы распрощались, я поблагодарил Сашу и его мать за гостеприимство. Они звали в гости в следующий приезд. «Надя будет, – говорил Саша, – все путём сделаем». Я уехал.

В сентябре опять подошли сроки страховки в Петропавловке, и я решил из Черемшанки заехать туда. В этот раз со мной была жена. Её подруга откликнулась на нашу просьбу и прислала мумиё.

Среди бела дня жёлтым осенним лесом, просторным и лёгким, мы пошли пешком в Петропавловку. Сойка, сопровождая нас, перелетала с дерева на дерево, резким криком оповещая всех вокруг. Кругом шуршало, шелестело, золотясь, шаталось в воздухе и с лёту пикировало к ногам. А мы шли, вдыхали в себя осень, Сибирь, тишину. Я показал Лене глубокую колдобину, где мы провалились весной. Наконец, открылся скотный двор, а за ним и Сашина изба.

Мы отворили калитку. Дети сразу узнали меня и бросились навстречу. Девчушка была здорова и весела. За ними показался Саша. «Приехали, а я уж думал – забыл ты». – «Да нет, помню». – «Он о вас много рассказывал», – сказала Лена. Маленькая молодая женщина, почти девочка, вышла на наш разговор. «А вот и Надя». – «Вот тебе и на, а я думала – это старшая сестра малышей», – шутливо заговорила Лена. Разговор сразу пошёл лёгкий и открытый. Мы отдали Саше мумиё, что ещё больше расположило к нам и его, и Надю. «Ну что – поросёнка или гуся?» – обратился к нам Саша. «Да жалко: не стоило бы». – «Нет, нет, всё равно заколем. Ну, Надя, ты хозяйка, что скажешь?» – «Поросёнка и курёнка», – рубнув рукой воздух, авторитетно заявила Надя. «Лови цыплёнка», – приказал мне Саша. Я двинулся к гуляющим по двору курам. Они вначале только покосились на меня, перебормотнувшись, но едва я подошёл ближе, петух скандально, по-сумасшедшему прокричав, растопыря крылья и голенасто выкинув шпористые свои ходули, трепыхаясь, ударился прочь, а куры вслед – кто куда, заходясь в кудахтанье. Я выбрал одну и пустился за ней. Но она от меня полубегом-полулётом, клювом и крыльями вперёд, крича караул, бежала сломя голову то к калитке, то к избе, то в сторону отошедших недалеко кур, которые вместе с ней, вопя, снова начали метаться направо и налево. Уже почти схватив беглянку у огорода, я не удержал её, и она снова, судорожно возопив, ринулась прочь. Саша, к тому времени приготовивший на дворе костёр и посуду и следивший за моей охотой, в которой помогал и его сынок, срезая куре углы убега, сказал мне: «Погоди, сейчас». Он вошёл в курятник, куда от греха подальше забралось несколько кур, оттуда раздался короткий вскрик, выбежали и замелькали туда-сюда куры, и вышел Саша с добычей в руках. Кура помалкивала, косясь круглым чёрным выпуклым глазом на белый свет. Подойдя к пеньку, Саша поднял одной рукой топорик с земли и без замаха коротко чикнул по куриной шее. Голова упала на землю, ткнувшись гребешком, а тушку с открытой, как трубка, шеей, из которой капала кровь, Саша оставил на пеньке. «Зови Лену, – сказал он, – Надя в магазин ушла, скоро будет». – «А бабушка где?» – спросил я. «В Тюхтятах, у тех внуков». Лена начала ощипывать куру, а Саша, взяв нож, сел на землю около бегающих поросят, похрюкивающих и роющихся вокруг. «Сколько им?» – спросил я. «Да месяца по два». – «Может, хватит цыпленка. – сказал я, – жалко как-то». – «Вот ещё, – возразил Саша, – а на что ж их кормить?» Белый, тупорылый поросёнок, тонко хрюкая, пробегал мимо, но на полдороге Сашина рука с ножом остриём вверх, как из-под земли, очутилась под ним, и нож ударил под левую переднюю ножку и тут же вынырнул из широкой ранки. «Пусть побегает, – сказал Саша, – сам упадет». Поросёнок, слабея, тяжко дыша, стал над землёй, ножки подогнулись, он ткнулся рыльцем в землю. Видеть это было страшновато. «На то и кормим, – словно бы услышал меня Саша. – Что ж с ними ещё делать?»

Он начал разделывать поросёнка. Едва Лена опустила в кастрюлю курицу, ей уже был дан поросёнок, розовый и чистый. Саша отошёл в сторону, а я наблюдал работу Лены и подавал ей всё, что она просила, в общем, был на подхвате. Все звери двора – куры, свинья с поросятами, кот Бусик, тёлка, недавно купленная, – все подошли к Лене, совались к костру, нюхали кровь и брошенные внутренности своих собратьев, а при возможности старались утащить их. Бусик уже дрался за куриные потроха с курицей, пытавшейся у него их отнять; свинья, чавкая, пожирала что-то, отхрюкиваясь от кур и мотая рылом. Одна тёлка смотрела смирно.

Подошёл Саша, поправил костёр, отогнал животных: «А ну, брысь, ишь припёрлись, не видали вас». Появилась Надя. Обед был готов, я достал водку, привезённую с собой. «Приезжайте к нам в Ленинград, – говорили мы с Леной, – там своими глазами Исаакиевский собор увидите, он не хуже Пизанской башни. Да и не падает притом», – добавили мы. «Ох, хотелось бы, так хотелось бы, – вздохнул Саша, – да больно дорога денежная». – «Может, сделаешь пару буфетов, скопишь», – сказал я. «Да нет, не хватит. Я бы пошёл к архитекторам, показал свой проект спасения башни. Видно, всю жизнь тут прожить придётся». – «А нам здесь нравится!» – воскликнул я. «И мне», – подтвердила Лена. «Это вы здесь ненадолго, а так бы Ленинград во сне видели каждую ночь». – «Я и вижу», – призналась Лена. «Вот то-то и оно. А я Пизанскую башню часто во сне вижу, вообще Италию». Надя покачала головой: «Всегда он такой». – «Хороший», – улыбнулся я.

Обед подходил к концу. Никогда в жизни я не ел такого свежего бульона, такой нежной поросятины. Уже веяло вечером, день уходил. Дети ложились спать, разбрелись по курятникам и стайкам звери, успокаиваясь после столь жестокого и сытого для них дня. Бусик давно валялся на печи, и им можно было размахивать туда-сюда, что и делал Сашин Вовка, а кот не просыпался и даже глаз не открывал. Легли спать и мы после долгих пререканий – кому на кровати: хозяева укладывали нас, а мы их, в конце концов, они настояли на своём и сами улеглись на полу.

Утром надо было уезжать. «Пишите нам, – говорили мы с Леной, – и приезжайте в Ленинград». – «Может, когда и сможем», – кивал головой Саша. Мы уехали.

Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь. От Саши и Нади писем не было, но в следующем году наша бывшая хозяйка тётя Надя, с которой мы изредка переписывались, сообщила, что Саша умер, доконал его диабет. Жена его, Надя, нам так и не написала. Единственное, что я могу сделать сейчас для Саши – рассказать о нём что запомнил.

Жаль, что не помогло ему мумиё.

1978

«Сегодня утром лист пошёл …»

Сегодня утром лист пошёл —По всей тайге, куда ни глянешь,Слетает осени в подолМедь, золото, багрец, багрянец.И речка ловит на ходуИ гонит вдаль напропалуюСвою добычу золотуюУ всех деревьев на виду.И под ногами впрямь горитЗемля медлительно и пышно,И каждый шелест говоритТак явственно, что всюду слышно.1974«По Тубе пошла шуга …»

По Тубе пошла шуга,По судьбе пошла туга,И парому не пройти,И до дому нет пути,Уплывает хмурый лёд,Убывает птичий лёт,И снега кругом, снега,По Тубе пошла шуга…1974«Перестал ходить паром …»

Перестал ходить паром,Обивает снег пороги,Баба тыкву на порогеРубит длинным топором.Сыплет семечки на печь,Разгораются уголья,Пересыпанная сольюРусская играет речь.А за окнами бело,В белом крыши и заборыИ далёкие просторы,Где вчера ещё мело.1973«Река встаёт и громоздится …»

Река встаёт и громоздится,Белея медленно кругом,И лишь у берега дымитсяВода и лезет напролом.К ней по истоптанному спускуИдут, сбегают второпях,И веет стариною русскойОт коромысла на плечах.Виденье призрачной эпохи,Что разве в сердце и жива,И вёдра тихие, как вздохи,Качаются едва-едва…1973

Родители. 1933 г.

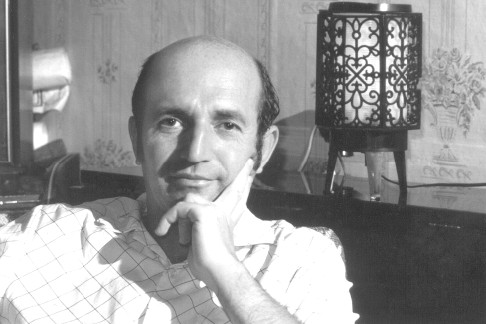

Уже рождались стихи. 1956 г.

Проводы из ссылки. Гриша Прокопович, семья Вагнер, тётя Надя, Рая и Витя Гилёвы. 5 декабря 1974 г. Курагино.

Дома. Начало 1980-х.

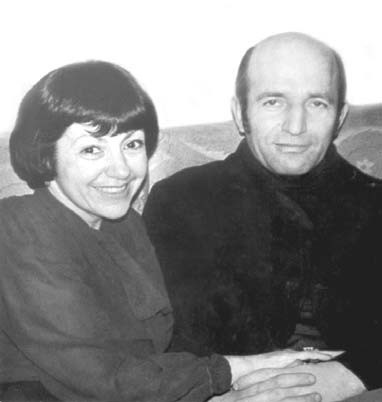

С Леной. 1981 г.

Дачное. 1991 г.

Брайтон, Нью-Йорк. Апрель 1993 г.

Иерусалим. С лагерным товарищем Я.Сусленским. 1996 г.

Презентация книги "Древние сновидения". Музей А.Ахматовой в Фонтанном доме. 1998 г.

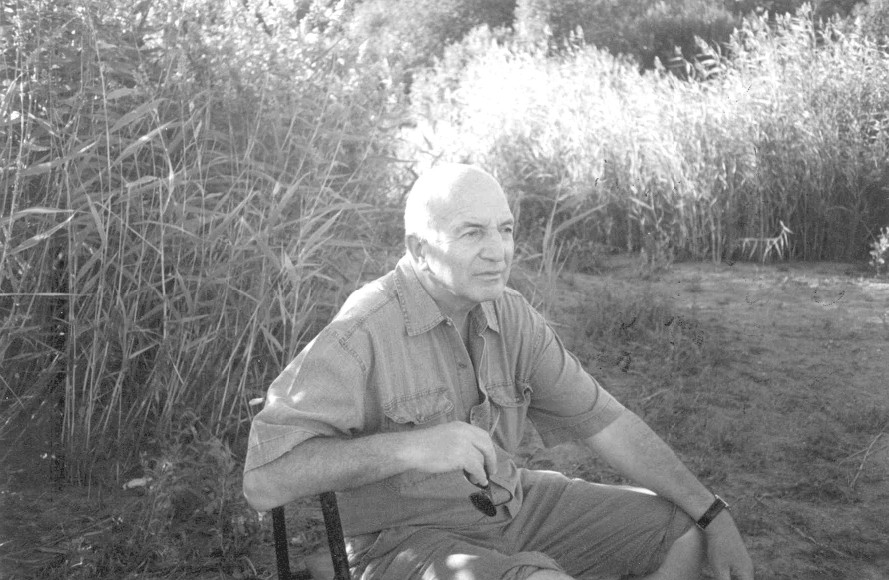

Репино. 1999 г.

Среди будущих стихов. 2007 г.

Елена Фролова

Как я заказала себе мужа

Мы шли по Невскому – моя подруга, наш приятель Эмиль и я. Было 30 апреля 1965 года. Обсуждали, как отметить Первое мая (мы тогда отмечали всё, что угодно – был бы повод собраться). К этому времени я уже была разведена. Молодая разведёнка – очень престижная позиция. И как полагается, капризничала:

– Позови кого-нибудь нового – все надоели.

Эмиль знал, казалось, весь Ленинград. Он вытащил пухлую записную книжку:

– Вот есть интеллектуал.

– Надоело.

– Вот оригинал.

– Хлопотно.

Спектакль становился всё более весёлым. Подруга уже закатывалась.

– Есть поэт.

– Поэт – это интересно.

Эмиль зашёл в телефонную будку, набрал номер Толи Бергера. Толя только что вернулся из командировки в Москву. Что делать первого мая, не знал, всё же решил попижонить, сказав, что уже приглашён. Но Эмиль знал своё дело:

– У нас очень маленький пай. И такая женщина.

Подруга стучала в окно будки.

– Почему одна?

Толя слышал смех, наши голоса.

Назавтра они ждали меня на станции Метро «Чернышевская». Я увидела высокого худого молодого человека в болоньевом плаще и соломенной шляпе.

Нет, я не засмеялась. Но сразу стало весело.

Когда мы пришли к хозяину нашей вечеринки, я увидела, что новый знакомый начинает лысеть, и, видимо страдая от этого, прячет раннюю лысину под волосами и вот – под шляпой.

Мы танцевали. Танцевал он средне. Разговаривали. Это было гораздо интереснее. Высокая образованность, воспитанность, интеллигентность и какая-то детскость.

Толя пошёл меня провожать. Я тогда снимала комнату на Фонтанке близ БДТ. Он жил в этих краях – на Большой Московской. Провёл меня через свой любимый переулок. Глухие стены и только высоко несколько горящих окон.

Я сказала:

– Даже каблучки испугались.

Позже, когда мы вместе смотрели репродукции картин Пауля Клее (могли ли мы предполагать, что через много-много лет в мюнхенской пинакотеке нас со всех сторон будут окружать картины этого художника!), вглядываясь в его работу «Ребенок на вокзале», мы вспомнили наш первый вечер, этот переулок, чувство затерянности (каблучки испугались) и совместность переживания.

Не помню, на какой из встреч Толя впервые прочитал мне свои стихи. Мы гуляли по Фонтанке, спускались к воде, я сразу ощутила талантливость, некоторые строки моментально врезались в память:

Летели листья врассыпную,Трамвай мелькал и дребезжал.Я осень солнечно-седуюВ ладонях, как птенца, держал.Но хоть разговоры и чтения становились всё интереснее, а встречи всё горячее, я говорила подруге:

– Понимаешь, он мальчик. Ну, две недели – и всё.

Проходили две недели:

– Ну вот, сходим на концерт в филармонию – и всё.

– Ну, до отпуска и надо расставаться.

А в отпуске, когда Чёрное море так ласково принимало в свои объятия, когда днём весело было вмешаться в пёструю, фланирующую по бульварам толпу, а вечером слушать многоголосое пение молодых грузинских парней, собиравшихся на пляже, и смотреть на лунную дорожку, я окончательно поняла, что скучаю по этому мальчику, что всё совсем не так просто.

Толик встречал меня в аэропорту и сразу сказал, что не может без меня, и что это навсегда. Я сказала: «Да», но оба мы понимали только одно – мы хотим быть вместе. Всё остальное неясно.

Неустроенность. Копеечные зарплаты. Толя жил в маленькой квартирке с мамой, папой, дедушкой.

Мне уже довелось войти в чужую семью. У моего первого мужа и его мамы была чудесная квартира на Невском. И хоть моя первая свекровь относилась ко мне замечательно, и всё как будто благоприятствовало нашему союзу, я ушла от мужа. И сейчас меня снова страшил другой уклад жизни.

Но не только бедность и знаменитый «квартирный вопрос». Не думаю, что здесь какая-то мистика, но внутреннее чутьё подсказывало мне: та жизнь, к которой я стремилась, которую с трудом строила, сегодня под угрозой.

Я родилась в Ленинграде, но его не помнила. Эвакуация. Затем папу направили во Львов. Мне было 13, когда я осознанно увидела Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, переулки у Сенной… Позже мои львовские друзья вспоминали, что с тех самых пор я говорила: «Жить можно только в одном городе».

Я окончила факультет журналистики Львовского университета, сумела сама вернуться в Ленинград, занималась на театроведческом факультете ЛГИТМИКа, печаталась, собиралась поступать в аспирантуру.

Толик с интересом относился к моему увлечению театром, даже мировую драматургию знал, наверное, лучше меня. Но тревога не оставляла. И однажды я сказала:

– Мне надо уцелеть, – и ушла.

Страдали мы оба. Первый не выдержал Толик. Позвонил. Я кинулась навстречу.

Больше уцелеть я не пыталась. И всё равно ссорились, мирились. Стихи тех лет сохранили свидетельства раздоров:

Вместе тесно – тошно врозь.Вот расстаться и пришлось,В той болезной теснотеЯ не я, и мы – не те.Что ни слово – то не так,Что ни дело – то пустяк,Плохи служба и друзья,И характер мой, и я,А тебя со всех сторонОсаждают – он, он, он,И бегут твои годаДаром – быть со мной беда —Ни покоя, ни семьи —Только тяготы мои,И в грядущем тот же путь,И когда ж тебе вздохнуть?Что ж – коль тесно так вдвоём —Разойдёмся – и бегомПрочь – куда бы чёрт ни нёс,…Но откуда привкус слёзГорький на сердце? И тыВсё глядишь из темноты,И болезной теснотыСладко помнятся черты.16 января 1969 года мы поженились. Ссоры остались позади.

А 15 апреля 1969 года пришли ОНИ…

По другую сторону проволоки

Обыск начался рано утром. Не помню, как они вошли, не могу сказать, спала я или уже встала. Очнулась от шока, когда услышала, как кто-то из гэбистов сказал мужу, что он привлекается к следствию по делу Мальчевского.

– Не знаю я никакого Мальчевского. Это ошибка.

Мальчевский? Это имя, действительно, ни о чем не говорило. Не было такого среди знакомых. Не мелькала эта фамилия и в передачах «голосов».