Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4

В подкрепление этой группы выделил два боевых звена из Низина. В Котлах и Кёрстово, откуда летали бомбардировщики, много лётчиков находилось на излечении в госпиталях, их самолёты стояли свободными. Об этом узнал капитан Казаков и вылетел туда для выяснения. В это время налетели фашистские «юнкерсы», начали бомбить и много сожгли самолётов. Капитан Казаков подъезжал к самолётам на спецмашине «стартёр», одна бомба угодила в этот стартёр.

Убили капитана Казакова.

Оставшиеся неповреждённые самолёты перегнали в Липово и на автомашине привезли мёртвого Николая Алексеевича. Командиром группы стал И.К.Полях. Молодые лётчики прошли тренировочный курс и могли выполнять боевое задание. Летали на охрану нарвского железнодорожного моста, на штурмовку вражеских войск на передовой.

В конце августа в гарнизон Липово прибыл военный корреспондент М.Шлесберг. Ознакомившись с боевыми делами липовцев, он написал статью в краснофлотскую газету «Победа» с описанием боевого эпизода:

«26 августа 1941 года.

Задача была ясна: прикрывать войска с воздуха. Тридцать минут расчётливый Никитин, смелый Денисов и мужественный Залеев, молодой Шумов, отважный Мясников, бесстрашный Полях на своих истребителях охраняли войска, бороздя облачное небо. Тридцать минут небо было спокойно. А на тридцать первой минуте в небе послышалось гудение не наших, а чужих фашистских моторов и из облаков выскочило двадцать двухмоторных Ме-110.

Фашисты заметили шестёрку не раньше, чем расчётливый Никитин повёл ястребки в лобовую атаку. Стервятникам не было дела до наших ястребков. Фашисты шли сюда для того, чтобы расстреливать войска, чтобы выбить красных из окопов, чтобы дать возможность танкам со свастикой преодолеть надолбы и занять этот русский город. А немцев полегло уже много тысяч. Новые тысячи обречённых на смерть убийц, сверкая сталью штыков, поднялись и пошли в атаку на наши окопы. Фашисты глядели на небо, ждали, что вот сейчас их лётчики набросятся на наши войска, забросают бомбами, а потом…

Потом самолёты со свастикой прочешут огнём окопы, и им, «солдатам имперской армии» станет легче закончить дело: снять с раненых и убитых добротные русские сапоги на кожаной подошве. И всё бы шло так, да вот беда! На пути к нашим окопам встала шестёрка самолётов с красными звёздами, и, по всему видно, намерена атаковать двадцатку «мессершмиттов».

Сближались самолёты, шли друг на друга смертельно враждебные друг другу лётчики. Сорок фашистов – вот экипажи двадцати Ме-110. Пять коммунистов и один комсомолец-экипажи шести ястребков. Жестокий бой начался в воздухе. Смертью дышат стволы пулемётов и пушек. Ястребки, на которых навалились по три, по четыре Ме-110, не уходили с поля боя. Уже кончался бензин, но мысли не было уйти. Ястребки защищали войска, и ничто не оправдывало их уход – ни ранения, ни повреждения самолётов. В их помыслах было одно: защищать свои войска. Вот уже повреждён самолёт Валеева, вот уже кончились патроны у Никитина, но не уходят от боя славные лётчики. А стервятники, растратив патроны и снаряды в воздушном бою, поворачивают обратно. Тогда и наши ястребки идут на свой аэродром. Они отстояли русскую землю и защитили советские войска на их родной земле.

Идут цепи немецких солдат в атаку. Но нет у них прежней уверенности – их воздушные собратья оставили их.

А из окопов рванулись тысячи бойцов. На многие километры понеслось их могучее «Ура!», «За Родину!», «За Сталина!».

Минуту держались фашисты, только одну минуту. А потом хлынули обратно в свои укрытия. Бойцы Красной Армии ворвались в их окопы, били прикладами, кололи штыками, расстреливали, словно бешеных собак. Так кончилась контратака».

В правом углу этой газеты было напечатано: «После прочтения уничтожить». Но эту газету Иван Кириллович Полях хранил несколько десятков лет, она была для него реликвией грозных военных дней.

Первые лучики утреннего солнца едва коснулись верхушек пирамидальных елей, ещё не успели высохнуть на сочной траве алмазные бусинки росы, как Иван Кириллович Полях был уже на аэродроме со своими подопечными. Итоги вчерашнего дня были подведены вечером, боевые задания сегодняшнего дня ожидаются впереди, всё зависит от оперативного дежурного ВВС КБФ. Молодым лётчикам хотелось сесть ближе к Ивану Кирилловичу, от него можно услышать много интересного.

– Друзья мои, – сказал Иван Кириллович, – у меня для вас ничего нет, может быть, кого что-то интересует, прошу задавать вопросы.

– Иван Кириллович, – обратился Юрий Залеев, – если ничего делового нет, то расскажите что-нибудь о себе.

– Да, батя, – сказал Борис Середа, – расскажите о себе.

Для Ивана Кирилловича это было неожиданно, он не был подготовлен к рассказу.

– А что вас интересует?

– О жизни, как вы её начали, что встретили.

– Моя жизнь начиналась с трудностей, пожалуй, это не каждого интересует.

– Расскажите об этом, мы вспомним свою жизнь, своих близких.

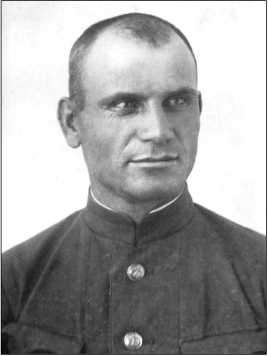

– Ну, тогда слушайте. Если покажется не интересным, вы меня остановите. Я родился в 1908 году на Украине в селе Великие Канивцы Черкасской области. Отец мой не имел богатства, скорее происходил из батраков. Моя мать, Марина Мунько выросла в селе Чернобай. Каким-то образом они нашли друг друга. В 1917 году отец погиб на фронте в войне с турками, после его гибели мать сильно плакала и тосковала. В1921 году, когда на Украине был страшный голод, она умерла от голодной смерти. В тринадцать лет я остался круглой сиротой. Близких родственников, которые могли бы меня приютить, не было, податься было некуда, я пошёл наниматься в батраки к кулаку. Пас скот, зимой кормил этот скот на большом дворе. Беспросветная жизнь так и продолжалась бы, но вот, к моему счастью, в селе Весёлый Хутор появился совхоз. Я немедленно пошёл туда работать, специальности не было, меня определили разнорабочим. Питался в столовой, физически было нелегко, но здесь я не ловил на себе презрительного взгляда жадного хозяина. Так было до 1928 года, затем работал на железной дороге сцепщиком вагонов. Здесь вступил в комсомол. В 1930 году призвали служить в армию. Как лучшего и дисциплинированного бойца, меня послали учиться в полковую школу, в 1931 году вступил в партию. По окончании полковой школы мне присвоили воинское звание «Командир отделения». Я был доволен, что мне посчастливилось выбиться в люди. Моё счастье увеличилось вдвойне, когда пришло указание отобрать в лётное училище лучших выпускников. Меня посылают в лётное училище Одессы, в 1933 году я окончил его с отличием. По окончании был направлен служить в истребительный авиаполк имени К.Е.Ворошилова в городе Смоленске. В 1934 году этот полк переводят во Владивосток. В 1938 году участвовал в боях против японцев на озере Хасан. За боевые действия был награждён правительственным знаком. В 1939 году меня посылают на Балтику воевать с белофиннами, 12 марта 1940 года бои закончились, за успешные боевые действия я был награждён орденом «Красного Знамени». Вот теперь с вами воюем против фашистов. Пройдёт время, и вы будете говорить: «Воевал против немецких оккупантов в составе 12-й КОИАЭ».

– И будем вспоминать воздушные бои под руководством нашего бати, – добавил молодой лётчик Шумов.

Беседа прервалась телефонным звонком. Поступило задание сопровождать грузовой самолёт Ли-2, следующий на остров Эзель с важным грузом.

Оперативный дежурный передал приказ командующего послать двух лучших лётчиков. Иван Кириллович ответил, что полетит вместе с капитаном Александром Мясниковым. Над аэродромом показался самолёт Ли-2, сопровождающие вылетели без опоздания. В пути следования их атаковали вражеские самолёты, но опытные лётчики Полях и Мясников завязали бой, сумели не допустить к Ли-2 вражеских стервятников. Груз был доставлен целым и вовремя. Этот груз состоял из реактивных снарядов PC, которые были нужны как воздух для боевых действий авиации, находящейся на острове Эзель.

И.К.Полях в воздушных боях сбил лично пять самолётов противника. С его участием подорван железнодорожный мост, уничтожен парашютный десант, уничтожена колонна мотоциклистов, разбит командный пункт, уничтожено много наземных войск, много отдельных укреплённых точек. В неравных боях его три раза сбивали, был ранен в руку и ногу, горел в самолёте, получил ожоги лица и рук. Вылетал на боевые задания более 400 раз. Награждался тремя орденами «Красного Знамени», дважды орденом «Отечественной войны», орденом «Александра Невского», орденом «Красная Звезда», четырнадцатью медалями за освобождение городов Ленинграда, Севастополя, Керчи, Новороссийска. В 1945 году ему доверили охрану Ялтинской конференции трёх великих держав: СССР, США, Англии. Он летал на самолётах тридцати типов, включая реактивный МИГ-15. Ушёл на пенсию с должности командира полка в звании подполковника. За трудовую деятельность после ухода на пенсию получил звание «Ветеран труда», активно участвовал в общественной и патриотической работе в Совете ветеранов города Евпатории, выступал перед школьниками. Как истинный коммунист остаётся в рядах лучших сынов Родины.

Лётчик 12-й КОИАЭ

Иван Кириллович Полях 1935 г.

Шёл август 1941 года, обстановка на фронте изменилась. Ожесточённые бои шли под Нарвой, фашисты захватили Усть-Лугу и Котлы, Куплю и Копорье. Авиагарнизон Низино держался стойко. Железная дорога вдоль побережья к Липово была отрезана фашистами. Несмотря на это, боевые действия липовской авиации продолжались.

Командир гарнизона Иван Полях ежедневно с утра выбирал ведомого и вылетал на авиаразведку. Оставшиеся его питомцы зорко следили за появлением вражеских самолётов, находясь пристёгнутыми в кабинах.

– Батя полетел на разведку, – сказал Пётр Выпов.

– Обходить свои владения, – добавил молодой лётчик Денисов.

В воздухе летят два бесстрашных пилота. Вокруг фашисты, на земле и в воздухе. Их много, очень много. Зоркий глаз Поляха заметил в воздухе четыре точки, показал своему ведомому. «Принять бой!» – решает Полях, – но хватит ли мужества у ведомого? Прошла секунда, вторая, третья. Точки увеличивались с молниеносной быстротой, Полях разворачивает свой самолёт навстречу врагу. «Надо выше их, использовать ослепление солнцем, не дать врагу преимущества, Шумов не отстаёт. Молодец Шумов!» – быстро проносятся мысли, руки почти автоматически делают привычную работу. Враги проскочили ниже на большой скорости, Полях разворачивается, и сигарообразный фюзеляж с чёрной свастикой на киле удачно оказывается в прицеле. Доли секунды, но их достаточно. От прямого попадания реактивного снаряда «РС», самолёт фашиста разлетелся вдребезги. На ведомого Шумова налетел фашист, но тот резко вошёл в пике, и фашист проскочил на большой скорости мимо. Шумов вывел самолёт из пике у самой земли. Остался цел. Найти своего командира было трудно.

– Что с ним? Что стало с ним? – повторял Шумов, а сам чуть не плакал.

А Полях вышел из атаки и нырнул в облачко.

– Теперь добраться до дома, – подумал Иван Кириллович.

Около Копорья фашисты вели бой с осаждённым гарнизоном. Грузовой самолёт выбросил на высоте много чёрных точек. От этих точек стали отделяться парашютные купола.

– Значит, воздушный десант фашисты учинили! – сказал Полях, – я им покажу!

Как бы в продолжение победы над вражескими самолётами, он стал нещадно расстреливать в воздухе парашютистов. Горели купола, замирали фашисты, висевшие на стропах, останавливались на бегу и замертво падали на землю приземлившиеся. Их было не менее пятидесяти, на оставшихся в живых не хватило пуль, остановились пулемёты.

– Вот теперь домой!

Вдруг на него налетели два Ме-109. Отбиваться нечем, один зашёл прямо в хвост. Самолёт вздрогнул, заныла от боли нога и рука. Неуправляемый самолёт закувыркался, фашисты радовались, а Ивану Кирилловичу всё же удалось прилететь на свой аэродром и посадить самолёт, санитарная машина увезла его в госпиталь, техники при ремонте самолёта насчитали 107 пробоин.

Немецкая авиаразведка засекла самолёты на аэродроме Липово. По данным фашистской агентуры Липовский аэродром не значился. Они считали авиацию липовского гарнизона эвакуированной на остров Эзель. Под вечер прилетели для уточнения два фашистских Ме-109, появились внезапно, по-воровски, со стороны липовского озера из-за высоких елей на окраине поля, постов ВНОС не было. Они подожгли бензозаправщик, убили моториста Л.Г.Киселёва и улетели. Наступила тревожная ночь. Ожидали налёта ночью, дежурили в кабинах. Ночью фашисты не пожаловали, а утром прилетели шесть Ме-110. Налёт был так же неожиданно со стороны озера, были уничтожены все боевые самолёты. Воевать было не на чем, дежурный доложил оперативному дежурному ВВС КБФ.

Вьюгин Яков Михайлович (справа налево) и Василий (Букреев?) фамилия и отчество не установлены, отзовитесь, кто его узнал!). Липово. 1939 год.

Липово. 1939–1940 годы, имена не установлены

Поступило распоряжение командующего покинуть гарнизон Липово, все служебные помещения взорвать, деревянные дома сжечь. Всем погрузиться на автомашины и приехать в Борки. Лётчиков перебросили на самолётах, весь обслуживающий персонал поехал на автомашине ночью по просёлочным дорогам, чтобы не нарваться на фашистов. Петру Выпову, которому присвоили звание младшего воентехника, приказали создать подрывную команду и уничтожить служебное штабное помещение, ангар и гараж. Деревянные постройки: столовую, клуб, магазины, баню, казармы, четыре дома начсостава сжечь дотла, чтобы не достались врагу.

Подрыв производили толовыми шашками при помощи электродетонаторов. Всё обошлось благополучно, облили керосином и сожгли все служебные помещения, включая столовую и баню. Остались дома начсостава. Из бочек при помощи насосов разбрызгали керосин по стенам. Пётр Михайлович Выпов стоял возле своего дома и смотрел в окно. Там на кухне висели детские ползунки и рубашечки. Здесь мирно жили его семья и соседи, теперь они скитаются по дорогам, что сними, где они… От боли и обиды сжалось сердце, комок подкатил к горлу. Он стоял и не замечал, как слёзы катились по лицу.

– Товарищ воентех, – спросил подошедший красноармеец, – вы плачете?

– Нет, что-то в глаз попало, – ответил Выпов.

Последней горела проходная будка.

Авиагарнизон Липово прекратил своё славное существование.

Его жители пройдут по дорогам войны, вынесут все тяготы и лишения, горькие утраты и радость победы, но воспоминания о Липово останутся для них прекрасным сном. Здесь прошла молодость, встреча с любовью. Здесь выковывались лучшие качества: честность, доброта, товарищеская взаимовыручка и дружба.

Третье июля

Мотористу Сергею Арцеву здорово повезло, рядовой боец роты охраны подарил ему радиоприёмник. Старый, трофейный, малого габарита, с разбитой стеклянной шкалой, весь пропылённый и потёртый, а всё же это был настоящий действующий радиоприёмник фирмы «Телефункен». При вручении рядовой сказал:

– Возьми, Серёжа, он тебе послужит, а у меня его разобьют. Вчера слушали, случайно напали на немецкие бравурные марши, это было так обидно и противно, что один не выдержал и ударил по нему кулаком. А виноват ли приёмник, что фашисты поганят эфир?

– Спасибо, – сказал Арцев, – я его заберу.

Секретарь парторганизации 12-й КОИАЭ,

старший политрук Федот Гаврилович Дьяченко

О появлении приёмника узнали мотористы, пришли, послушали и дали ему кличку «Оккупант».

Сергей не давал крутить ручки, слушали только русскую передачу.

Сегодня утром техники приготовили самолёты к боевым вылетам, ждали прихода лётчиков. Воспользовавшись тишиной, на стоянку прибыл секретарь парторганизации политрук Федот Гаврилович Дьяченко. Он остановился возле самолёта Буранова, поздоровался рукопожатием. Подошли свободные техники и мотористы, завязалась беседа, Дьяченко разъяснил обстановку на фронтах.

Мотористы задавали вопросы, Федот Гаврилович отвечал чётко, ясно, как бы обсуждая наболевшие проблемы. Егор посмотрел на него и про себя подумал: «Каким умным надо быть политработником, чтобы отвечать вот так, без подготовки на все каверзные вопросы».

– Товарищ политрук, зачем Гитлер поручил Риббентропу заключить пакт о ненападении, почему мы заключили его с агрессором, тем самым подорвали авторитет страны, оттолкнули от себя дружественные страны, – спросил моторист Уваров.

– Это сложный вопрос, – сказал Дьяченко, немного задумавшись, – Риббентропа Гитлер послал не объявлять нам войну, а заключить пакт о ненападении. Мы всегда были за мир, нам нужен был мир. Наша страна, отстававшая в то время от передовых капиталистических стран на 50 – 100 лет, с каждым годом набирала силы. Мы никогда не забывали о звериной сущности фашистов, готовились к сражению и перевооружались ускоренными темпами. К весне 1941 года численность самолётов увеличилась более чем вдвое по отношению к 1939 году, более чем на 60 % возросло количество авиационных полков. Была организована широкая сеть подготовки авиационных кадров, лётчиков, штурманов, инженеров, техников, штабных командиров и других специалистов. На Ленинградском фронте с лета 1940 года началось возведение двадцати укреплённых районов, которые занимали глубину до 20 километров. К началу войны удалось построить около 2500 железобетонных сооружений. Скрытно от противника, чтобы не дать повода к развязыванию военного конфликта, провели мобилизацию, призвали 800 тысяч военнообязанных – а это 100 стрелковых дивизий. Пакт о ненападении дал возможность в течение двадцати двух месяцев мирной жизни вести работу по укреплению границ и увеличению оборонного потенциала страны. Эта работа должна была закончиться к лету 1942 года, но осталась незаконченной, она продолжается и сейчас.

– Почему противнику удалось так углубиться на нашу территорию? – спросил Егор.

– Да, противнику удалось добиться оперативной внезапности, он застал советские пограничные войска врасплох, сухопутное командование не было готово к внезапному нападению, нам эту ошибку никто не простит и виновные понесут суровое наказание.

Эту беспечность не допустили на флотах. Нарком ВМФ 34-х летний адмирал Николай Герасимович Кузнецов, получая выговоры и нарываясь на недовольство Сталина, упорно готовил флот к войне. Командующий Краснознамённым Балтийским флотом вице-адмирал В.Ф.Трибуц принял все меры предосторожности, 16 июня были выставлены дополнительные корабельные дозоры.

19 июня Балтийский флот и Северный флот были приведены в боевую готовность № 2.

21 июня в 23.15 Н.Г.Кузнецов приказал перевести флот на готовность № 1. В 3.20 при первом получении сообщения о нападениях на советские суда вице-адмирал В.Ф.Трибуц приказал всем судам зайти в порты, в Москву была послана телеграмма. Корабли и авиация были рассредоточены и подготовлены к отпору врага, при налёте фашистов потерь кораблей и самолётов не было. В 5.17 вице-адмирал Трибуц дал приказ всем соединениям, частям и кораблям: «Силой оружия отражать противника».

– Война идёт тринадцатый день, – сказал воентехник Григорий Запевалов, – почему никто не выступил перед народом?

– Наверно, много было у нашего правительства важных и неотложных дел, мобилизация всех сил на отпор врагу, эвакуация населения, ценностей, заводов. Дел много. Вот, пожалуй, и всё на сегодня, – сказал Федот Гаврилович. Он обратился к мотористу Арцеву:

– Покажите приёмник, который вам подарили.

Сергей вынул из чехла приёмник, повернул ручку пуска. Послышался треск, затем голос диктора. Это был голос Юрия Левитана:

– Внимание, внимание! Слушайте выступление по радио Председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина.

– Наверно, будет важное сообщение, – сказал Сергей.

– Товарищи! Граждане. Братья и сестры. Бойцы нашей армии и флота. К вам обращаюсь я, друзья мои.

Голос Сталина знали все. Немного приглушенный, с грузинским акцентом, был знаком и понятен каждому. Его не часто приходилось слышать, он говорил мало, но всегда в ответственные моменты. Ему верили, его слова не расходились с делом. Его видели в документальной хронике и на парадах в одной и той же шинели, о его скромном и нетребовательном быте знала вся страна.

– Вероломное военное нападение, – продолжал Сталин, – гитлеровской Германией на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы… Над нашей родиной нависла серьёзная опасность…

Далее Сталин призывает перестроиться на военный лад, отстаивать каждую пядь советской земли, крепить тыл. Только беззаветный героизм и высокая сознательность могут спасти положение на фронтах. Закончил выступление словами: «Все силы народа – на разгром врага! Вперёд за нашу победу!»

На стоянку самолётов прибыли лётчики. Они надевали парашюты, садились в кабины, запускали моторы и взлетали в небо отражать атаки и громить врага.

У боевых собратьев

У мичмана Н.К.Горбунова после доставки К.К.Тооминга на остров Вормси дел было много. Он и сам об этом говорил: «Хлопот полон рот!». Вместе с главным старшиной К.С.Мурашевым он производил ремонт катеров: заменял гребные винты, ремонтировал электрооборудование, устранял все аварийные неполадки. На Кассарском плёсе и Муховейне вели траление мин, стояли в дозоре, охраняя фарватеры выхода в Балтику, высаживали и снимали десанты под Вирцу, на островах Рухну, Абрук, Вормси. Всё это производили под сильным обстрелом противника с суши и воздуха. Траление мин производили тралом Шульца, задачу выполняли медленно, чтобы не взорваться, убедились, что трал не эффективен, надо что-то предпринимать. Командир звена старший лейтенант Д.А.Овсянников применил уничтожение вражеских мин бомбометанием малыми глубинными бомбами. Дело пошло, стали обезвреживать по пять мин в день вместо одной и опасность подорваться уменьшилась. Командование БОБРа об этом способе не знало. Овсяников доложил и сумел доказать преимущество этого метода, и его стали применять на всех катерах КМ.

Ни одного несчастного случая или подрыва своего катера не было. Катера КМ были маленькие, деревянные, с одним пулемётом. Решительный и умный командир звена Д.А.Овсянников сконструировал установку спаренных пулемётов. В целях защиты от попаданий вражеских пуль, осколков бомб и снарядов поставили листовую броню на палубу над бензобаками и машинным отделением, укрепили листовую броню по бортам, около пулемётов и ходовой рубки. На корме каждого катера установили пулемёты «максим». Для дезинформации противника изменили внешний вид катеров по силуэту. Приказом Овсянникова были срублены все мачты на катерах КМ. Они стали неузнаваемы, похожими на торпедные. Противник был удивлён появлением новых торпедных катеров. Личный состав катеров КМ морально был воодушевлён этими переменами. Командование БОБРа присвоило 13-му дивизиону новое название: «Броневая эскадра дивизиона «Чёртова Дюжина». «Эскадра» оставалась тихоходной, зато защита увеличилась вдвое.

3-го июля катер КМ, на борту которого был Овсянников, шёл на остров Даго в Хельтерму доставить специалистов ОВРа. На горизонте появился какой-то приземистый катер, идущий наперерез. Запросили позывные, в ответ катер открыл огонь. По звуку это был крупнокалиберный пулемет, и скорость у катера была большая. Налицо у противника все преимущества, но чтобы уйти от него, нужна большая скорость, а её не было. Не стали ждать, когда противник нападёт, Овсянников решает дать бой! Дмитрий Апексимович сразу весь преобразился, приказания отдавал чётко и ясно, в голосе была решительность и отвага. Командиру катера Агапову приказал идти на сближение. Мичману Горбунову приказал привести в боевую готовность пулемёты и помочь минёру изготовить глубинные бомбы. Катера были совсем близко друг от друга. Овсяников горел желанием дать решительный бой фашистам.

– Как, мичман, проверим у них паспорта? – обратился он к Горбунову.

– И отправим к праотцам! – ответил Николай.

– Открыть огонь по огневым точкам и рубке! – скомандовал Овсянников.

Из носового спаренного бил Горбунов, а из кормового «максима» стрелял минёр. Огонь вели по вспышкам вражеских огневых точек и по рубке. Фашистский пулемёт замолк, Овсянников тут же воспользовался этим.

– Сближение на короткую дистанцию! – командовал Овсянников.

Дистанция была предельно короткой, пулемёты стреляли без промаха. Катер КМ лёг на обратный курс, а минёр в это время начал скатывать глубинные бомбы. Катер КМ удалялся, и мины стали рваться, вторая взорвалась прямо по курсу вражеского катера, когда он сделал разворот, чтобы преследовать русский катер. Последовал ещё взрыв двух бомб у самого борта фашистского катера, он развернулся на отход, но замер. Катер КМ развернулся в их сторону и пошёл на сближение. Мощью огня двух пулемётов подожгли вражеский катер, возник пожар, со страшной силой взорвался бензобак.