Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4

– Родился в городе Карагат Новосибирской области в 1921 году. Комсомолец, работал учителем, потом призвали служить в армию, был зачислен на учёбу в 5-ю Ленинградскую школу младшего состава НКВД. После годичного обучения был направлен в город Кронштадт на базу торпедных катеров, оттуда направили служить в 13-м дивизионе катеров КМТЩ. Умею стрелять, знаю приёмы японской борьбы. Могу показать, как я стреляю.

– О, это будет интересно! – Сказала супруга.

– Тогда пожалуйста, – ответил Николай.

Для ежедневных упражнений в стрельбе у Николая на катере было приспособление из мишени и зеркала. Глядя в него, Николай сделал три выстрела, и все оказались в цели.

– Вы часто упражняетесь в стрельбе? – спросил Карл Карлович.

– Да, часто, – ответил Горбунов, – для меткой стрельбы надо упражняться постоянно, не менее трёх выстрелов в день.

– Тогда я вам составлю компанию, – сказал Тооминг, достал свой маузер и сделал три точных выстрела.

Николай увидел у Тооминга нож, он был необыкновенно красив, ручка заканчивалась головой лошади. Мичман как увидел этот нож, так и обомлел, глаз от него не мог отвести. Карл Карлович уловил взгляд мичмана, улыбнулся и со словами «все мы были молоды!» подарил нож мичману.

Гостя пригласили побеседовать с членами команды, он согласился. Ему задавали вопросы: долго ли протянется война, какое соотношение сил наших и немецких. Тооминг охотно отвечал, ясно и понятно, обладая большой эрудицией. Потом сам задавал вопросы, терпеливо выслушивал, вставлял умные замечания. Моряки убеждались, что перед ними был человек большого ума и большой силы воли.

– А теперь расскажите немного о себе, – просили моряки.

– Я отношусь к числу старых революционеров Эстонии, – сказал он, – как сын трудового народа прошёл большой и славный путь революционной борьбы, активно участвовал в борьбе за установление Советской власти в Эстонии. Всю свою жизнь я посвятил служению своему народу и своей Коммунистической партии. На острове Эзель я был и раньше, участвовал в организации и руководил революционным восстанием. За это меня арестовали жандармы, и я отсидел в тюрьме 10 лет.

– На острове вам будет небезопасно, – сказал кто-то, – бои идут на материке и наверно скоро будут на островах.

– Острова надо удержать во что бы то ни стало. Моя помощь нужна в организации гражданского населения, в разъяснении военной политики до полного понимания каждым человеком. Я всё сделаю для победы, чем бы это мне ни грозило. Такова цель моей жизни, таков мой выбор.

Катер благополучно прибыл во второй половине дня. Стояла тихая и ясная погода. Синее небо было чистое, только справа у самого горизонта нависла тёмно-свинцовая туча с багровым подсветом. Вдали над гладью воды синей дымкой виднелся лес. Супруги сошли на берег. Морская болезнь и штормовая погода повлияли на их самочувствие, а, может, и волнения о предстоящей работе в глубоком тылу врага, причин было много. Выглядели они утомившимися.

Появились легковые автомашины и увезли пассажиров.

Позднее Николай Горбунов узнал о жизни Карла Карловича больше. Было ему 38 лет, имел 20-летний партийный стаж. В буржуазной Эстонии его судили на процессе 77 коммунистов и приговорили к 10 годам каторжных работ. Просидев 9 лет, уехал в Советский Союз, затем вернулся в Эстонию и снова был арестован. Когда 28 сентября 1939 года был подписан договор о взаимной помощи между СССР и Эстонией, Карлу Карловичу открылась широкая дорога в работе высших органов власти Эстонии.

Прошли сутки, как супруги Тооминг покинули катер. Команда моряков катера терпеливо ожидала их возвращения. Наконец, к счастью всех, подъехала автомашина и остановилась. Из неё вышел начальник политотдела БОБРа полковой комиссар Л.Е.Копнов, потом вышел Карл Карлович, за ним его супруга, за ней неизвестный команде мужчина в гражданском костюме. Последний был высокого роста, правильного телосложения, очень обаятельный, с мелкими чертами лица. Большие ясные глаза были проницательны, лицо чуть суровое. Он что-то сказал супруге Тооминга и улыбнулся. Приятная улыбка очень шла его лицу, была душевной и обаятельной. Командир катера Овсянников доложил начальнику политотдела по-уставному, все последовали на катер. Супруга Тооминга отыскала глазами Николая Горбунова и кивком головы поздоровалась. Николай встретил её взгляд открытой улыбкой, но вспомнив о своих основных обязанностях, направился к трапу катера. Овсянников остановил его.

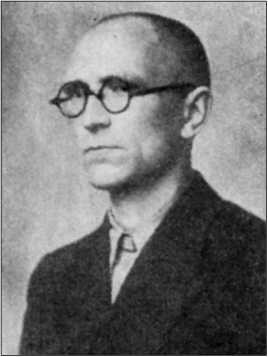

Первый секретарь уездного комитета Компартии Эстонии на острове Эзель Александр Михайлович Муй

– Находитесь возле супруги Тооминга, – сказал командир катера.

– Есть, – ответил мичман.

Начальство разговаривало между собой о чём-то серьёзном.

– Решено доставить всех на остров Вормси, – сказал Копнов Овсянникову.

– Есть доставить! – ответил тот.

Николай с супругой Тооминга разговаривал просто, как будто знал её много лет.

– Кто этот гражданский, что с вами приехал? – спросил Николай

– Первый секретарь уездного комитета компартии Эстонии на острове Эзель. Его зовут Александр Муй.

– А те двое в военном, которые сидят с шофёром?

– Это работники НКВД.

Командир катера построил весь личный состав в одну шеренгу. К строю подошёл Карл Карлович, работник НКВД передал ему пакет. Тооминг развернул его и извлёк револьвер «маузер», затем подошёл к мичману Горбунову и передал ему револьвер. Дружески хлопнув по плечу, сказал:

– Вот вам мой подарок, совершенствуйтесь в своих упражнениях для нашей победы.

Вот вам второй пакет, в нём патроны.

Напряжённая тишина оживилась. Мичман стоял, оробевший от неожиданного счастья, наконец, набрав воздуха в лёгкие, торжественно отрапортовал:

– Служу Советскому Союзу!

Командир катера подал команду разойтись по рабочим местам. Счастливый, как никогда в жизни, мичман Горбунов подошёл к супруге Тооминга. Посмотрев в её глаза, почувствовал острую душевную боль.

Она пыталась скрыть это, говорила тем же спокойным голосом, так же улыбалась сдержанной улыбкой, но глядя на погрустневшего, озадаченного мичмана, поняла, что от него не скроешь. Чужая боль ставшего близким человека мгновенно передалась мичману, сковала железным обручем сердце, торжественного настроения как не бывало. Ему хотелось облегчить страдание дорогого ему человека, но он чувствовал своё бессилие. Она закрыла лицо платком и тихо заплакала. Потом взяла себя в руки, взглядом попросила прощения за несдержанность, протянула руку с маленьким слонёнком и тихо сказала:

– Возьмите этого слонёнка, пусть он будет вашим талисманом, пусть он хранит вас, как ангел-хранитель.

Николай осторожно взял огрубевшими руками этот хрупкий дорогой подарок и положил около сердца в левый карман. Нет надобности описывать его чувства. Этот талисман он пронёс через весь смерч войны, хранил его божественно, не расставаясь.

2 февраля 1982 года он провожал своего внука Николая Евгеньевича Алексеева служить в Афганистане. Дед подарил внуку своего слонёнка. Вручая его, бывший мичман сказал:

– Пусть он будет тебе спутником удачи, талисманом победы.

Засада

На морском аэродроме Кихелькона находилась 15-я отдельная морская разведывательная авиаэскадрилья (командир майор А.Г.Горошенко) и 85-я авиаэскадрилья (командир капитан М.И.Горбач). Самолётами этих эскадрилий были летающие лодки МБР-2, морские бомбардировщики-разведчики. В их задачу входила разведка Рижского залива, обнаружение транспортов противника в Ирбенском проливе, разведка районов Виндавы, Риги, на подступах к Таллинну и Раквере. Эти самолёты были самой устаревшей конструкции с одним мотором над центропланом, а в шутку это называлось «с мотором на крыше». Их крейсерская скорость не превышала 180 километров в час. Вооружены были двумя пулемётами с бомбовой нагрузкой 600 килограммов. Большая габаритность и плохая маневренность делали их уязвимыми для вражеских зениток и истребителей. В сопоставлении с немецкими самолётами «хенкелями», которые имели скорость более 400 километров в час и вооружены были пулемётами и пушками, наши самолёты МБР-2 были вроде больших черепах.

Надо представить состояние лётчика на МБР-2, когда он летел над территорией врага.

– Я представляю их самочувствие, – сказал моторист Сергей Арцев, – догоняют тебя, расстреливают, а ты вроде «стоишь» на одном месте и ждёшь, когда тебе подставят брюхо или бок. А скорости-то маловато, хоть самого себя за хвост тащи.

– Печально, – сказал Егор, – здесь нужны другие самолёты, посылают наши истребители «Чайки», а они не приспособлены для разведки, даже фотоустановок нет.

– Стартех, а почему так получилось, что немецкие самолёты лучше наших?

– У нас есть самолёты не хуже немецких, но их не успели перевооружить, слишком мало времени нам было отпущено историей, чтобы подняться до уровня капстран, а тем более Германии, которая пол-Европы ограбила, прежде чем напасть на нас.

– Стартех, – продолжал Арцев, – лётчики говорили, что вчера на Кихельконне опять сбили два самолёта МБР-2.

– Я тоже это слышал. Сейчас полетят уничтожать самолёты, которые сбивают наши МБР-2.

К началу войны большинство советских самолётов (около 80 %), были устаревшей конструкции. В 1940 году было выпущено истребителей Як-1 всего 64 самолёта, МИГ-3 всего 20, бомбардировщиков ПЕ-2 всего 2 самолёта. Фашисты сосредоточили у наших границ около 5 тысяч самолётов. Фактор внезапности дал преимущества фашистам. Только 22 июня мы потеряли 1136 самолётов, в том числе 800 на 66 аэродромах, подвергшихся неожиданному нападению. Фашистская авиация потеряла более 77 тысяч самолётов на советско-германском фронте (сведения из журнала «Коммунист» № 8 1982 г.).

Фашистские лётчики пренебрежительно относились к нашим тихоходным самолётам МБР-2. Но жизнь подсказала им быть осторожнее после того, как они понесли большие потери в воздушных боях. При встрече стали уклоняться от боя, держаться подальше от греха, а если нападать, то внезапно, из-за угла.

Самолёты «хейнкели» прилетали к аэродрому Кихельконна и на расстоянии трёх-пяти километров садились на воду поджидать прилёта самолётов МБР-2.

При взлёте или при возвращении с боевого задания самолётов МБР-2, они набрасывались на них, сбивали и уходили невредимыми. Создалось угрожающее положение.

Истребителям 12-й КОИАЭ была поставлена боевая задача – уничтожить фашистские засады.

На поиски фашистских «хейнкелей» послали лётчика Петра Сгибнева.

Подлетая к Кихельконне, он обнаружил дежурящих на воде четырёх «хейнкелей». Морская волна убаюкивающе покачивала четырёх стервятников. Пётр немедленно возвратился и доложил. На их уничтожение вылетели два звена лётчиков Я.И.Ёхина, В.М.Лобанова, А,А.Трошина, А.П.Дворниченко, М.И.Афанасьева, П.Ф.Гузова. Летели к цели на самой низкой высоте.

– Вот они, молодчики! – сказал Яков Ёхин, и дал сигнал приступить к атаке.

Удар был произведён одновременно по всем «хейнкелем». Это было так внезапно, что они даже не успели запустить моторы. Три самолёта загорелись после первой атаки, стали тонуть, четвёртый стоял на плаву, но еле держался. Его хотели отбуксировать к берегу при помощи катера, но он не дождался, утонул.

– Вот теперь они не прилетят! – сказал Пётр Гузов.

Действительно, фашисты позабыли дорогу к Кихельконну, но от тактики «засад» они не отказались. Теперь не близко к Кихельконну, а в открытом море они поджидали наши самолёты. Но и там их обнаружили разведчики Г.Крайнов и П.Сгибнев. Недолго думая, Григорий и Пётр одновременно атаковали фашистов, и реактивные снаряды прямым попаданием разнесли в щепки бесславных завоевателей. Так закончились фашистские засады.

Маленький лётчик

На аэродроме Кагул боевые вылеты продолжались днём и ночью. Самолёты истребители 71-го авиаполка были отозваны на аэродром Райэшкюля, нагрузка на лётчиков 12-й КОИАЭ увеличилась. Их было не так много, способных летать днём и ночью, всего четырнадцать: Г.А.Авакьян, Б.А.Годунов, П.Ф.Гузов, Я.И.Ёхин, А.А.Ильичёв, Г.В.Крайнов, П.В.Кравченко В.М.Лобанов, П.П.Смирнов, П.Г.Сгибнев, А.М.Тхакумачев, А.А.Трошин, А.М.Шитов, Г.Г.Бегун.

Это был костяк или становой хребет 12-й КОИАЭ.

В третьем отряде Б.А.Годунова летали ночью только сам Годунов и Крайнов. Остальные лётчики были молодые, набирались опыта и мужали в боях. Самым молодым и самым маленьким в отряде Годунова был Николай Хромов, которому едва исполнилось восемнадцать лет. Любил его командир отряда Годунов за хорошую смекалку, находчивость, за шустрый нрав.

Однажды по телефону с командного пункта Годунов получил задание на вылет. Быстрым взглядом он осмотрел всех лётчиков, выбирая себе напарника.

– Полетим, маленький лётчик, – улыбаясь, сказал Годунов.

Хромов по-мальчишески соскочил с места, быстрым взглядом гордо посмотрел на всех, улыбнулся довольной улыбкой, кивнул головой и сказал:

– Полетим, товарищ командир!

Самолёты взлетели, оставив на земле два облака пыли. Они летели в необъятном просторе чистого неба. Небесная голубизна заканчивалась синей дымкой, соединяющей воду и землю. Им казалось, что небо подвластно им одним. Хромов держал ровный интервал, смотрел на командира, который всё время крутил головой, осматривая небо. Опытный лётчик не давал стихии неба обворожить блаженством, усыпить бдительность. Но теперь и сам Хромов насторожился, он увидел летящий Ю-88. Враг шёл правее, сзади них, Хромову было достаточно только развернуться, и «юнкере» оказался в его прицеле. Мгновенно нажал на все четыре гашетки пулемётов, казалось, пули прошили вражеский самолёт, но тот взял горку и скрылся. Прилив азарта закончился горькой обидой.

– Упустил, упустил гада, упустил… – с досадой повторял Николай.

Больше такой удачи Хромову не представилось. После полёта Хромов

вместе с командиром сидел на скамеечке. Наклонив голову, не глядя в глаза, Николай чуть не плакал от обиды.

– Ведь я всё сделал как надо, я видел трассу летящих пуль, а он, гад, ушёл.

Губы его дрожали, голос срывался.

– Успокойся, значит, пули не задели жизненно важные точки, – отеческим голосом успокаивал его командир, – если бы повыше, пули прошили бы голову.

Годунов учил властвовать собой в минуты огорчения и быть собранным во время боя. И его учения не прошли даром. В следующей встрече с вражеским самолётом в районе Большого Зунда, когда противник развернулся к атаке по нашему кораблю и потерял бдительность, Хромов с короткой дистанции всадил в него пули и уничтожил.

Бой за живучесть самолётов

Шесть дней прошло с момента прибытия самолётов 12-й КОИАЭ на аэродром Кагул. Стояла сухая погода, и лётное поле медленно зарастало травой. Пыль проникала во внутрь цилиндров двигателей, поршневые кольца катастрофически изнашивались, падала компрессия цилиндров.

Гул моторов не прекращался сутками, то тут, то там виднелись шлейфы густой пыли. При перелёте с аэродрома Липово техническому составу не разрешили брать инструмент для ремонта самолётов и даже личных вещей ввиду перегрузки самолёта ПС-84. Не было у них самого необходимого в обеспечении боевых вылетов, даже тормозных колодок, всё это было в пути.

Обстановка требовала постоянной готовности самолётов к боевым вылетам, в Липово принимались срочные меры доставки. Всё имущество техников, включая всякие козелки и стремянки, погрузили на автомашины для следования на Эзель, вместе с бензозаправщиками и маслозаправщиками образовался эшелон из 27 автомашин. Командиром этого эшелона был назначен начальник материально-технического обеспечения техник-интендант М.И.Усков, комиссаром эшелона-батальонный комиссар А.А.Лобанов, инженером по поддержанию исправности автомашин – инженер по эксплуатации Чистяков. Вместе с этим эшелоном выехал старший техник В.Д.Богуславчик, который опоздал к вылету самолёта ПС-84. Этому эшелону предстояло проехать большой путь с риском налётов вражеских самолётов.

Эшелон с нетерпением ждали эксплуатационники, самолёты приходилось выпускать подручными средствами. Авиатехник Г.А.Вапевалов сменил подкос пирамиды шасси, была крайняя необходимость опробовать уборку и выпуск шасси. Для этого надо было поставить самолёт на козелки, а их нет.

– Давайте поставим самолёт на пустые бочки, предложил Иван Усатов.

– Они продавят плоскости, – сказал Богунец.

– Постелим самолётные чехлы, будем удерживать от скольжения руками.

Так и сделали, ремонт оказался трудным, но удачным. Не было спецмашин для заправки горючим, маслом, сжатым воздухом. Их временно доставили из Таллина. Не было запасных частей. Вся тяжесть по эксплуатации самолётов легла на плечи зам. инженера 12-й КОИАЭ И.А.Усатова – любимого всеми баяниста. Он был выше среднего роста и немного сухощав, а теперь стал высохшим и согнутым.

Историк 12-й КОИАЭ, анализируя работу технического состава, сделал запись:

«В этот период хорошо работали техники: К.Е.Денисов, Н.И.Волосевич, М.Ф.Ломовцев, Р.И.Поляков, С.И.Филимонов, Г.В.Мальцев, Я.М.Вьюгин, И.М.Рубанов, механики Е.Ф.Складаный, А.И.Баран, и другие. Особенно трудно пришлось авиатехнику Рубанову. Имея свой самолёт, он одновременно обеспечивал самолёт Богуславчика, пока тот был в пути с эшелоном. С подготовкой к боевому вылету авиатехник И.М.Рубанов справлялся, самолёты вылетали без задержки».

Лишь на шестые сутки прибыл автоэшелон, наконец-то техники вздохнули с облегчением. Ночью, в условиях строгой светомаскировки, они меняли цилиндры моторов. Забравшись под чехлы с миниатюрной переносной лампочкой, они творили сложную и ответственную работу.

Егор со своим мотористом Женей Селецким не помнили, когда были в бане, их командир Пётр Зиновьевич Кравченко летал днём и ночью. Прилетит, полежит на траве возле самолёта и снова улетает. На его глазах ремонтировался и готовился к вылету самолёт, всё делалось, как на пожаре, только бегом.

– Нам достаётся, подумал Пётр Зиновьевич, – но и им тоже не сладко, может и потруднее.

Тишину нарушил стон моториста Жени Селецкого.

– Что случилось? – спросил его Егор.

– Палец придавило, ключ сорвался.

Егор посмотрел на палец, крупными каплями с него стекала кровь. Это обстоятельство приостановило движение. Егор поднял глаза на Женю. Хлопчатобумажный комбинезон блестел от масла и грязи, как кожаный, губы покрыты незаживающими болячками, голубые глаза стали красными от бессонных ночей, веки припухли. На сон время не отводилось, если то время и выпадало, то это были считанные минуты прямо под самолётом на брезентовых чехлах. Заснуть сразу было невозможно, от нервного напряжения мелькали перед глазами краны и гайки, и всё казалось, что они не совсем закрыты, недовёрнуты и не законтрены. Техник вставал и снова всё проверял. Вот так ковалась победа на отремонтированных самолётах.

Эвакуация семей липовского гарнизона

Война продолжалась. Лётно-технический состав 12-й КОИАЭ находился на острове Эзель, их семьи в гарнизоне Липово. Война приняла затяжной характер, наступил момент обязательной эвакуации семей, дальше медлить было нельзя. На полустанок Икс подали товарные вагоны.

Было 13 июля 1941 года. Семьям разрешили взять предельно малое количество вещей. Многие надеялись на скорое возвращение.

– Ведь так уже было, нас увозили на время учений, а потом возвращали. Так и будет, – успокаивала Мария Дзюба свою подругу Александру Ромашко.

Большинство не надеялись на скорое возвращение. Всем эвакуированным выдали удостоверения такого содержания: «Семья эвакуируется из района боевых действий. Просьба всем начальникам железных дорог, всем советским организациям оказывать содействие в передвижении на всех видах транспорта, предоставлении жилья и в трудоустройстве». Подписали удостоверения за командира части капитан Н.А.Казаков, за начальника штаба техник-интендант 2 ранга Я.Е.Кремер.

Товарные вагоны были совершенно не подготовлены для перевозки людей, не было настилов для лежания, даже скамеек для сидения. В одном из таких вагонов ехала Люба Буранова. Прямо на пол были постелены одеяла, детей завернули в простыни, матери сидели возле них на корточках. Состав шёл без остановок, не было возможности набрать воды, пополнить скудные запасы еды. Дети начали капризничать, просили пить, а воды не было, просили молока, еды, но всё закончилось. Поезд мчался без остановок, и никто не знал, куда. Голодные матери пытались накормить грудных детей, но молока не было. На третьи сутки у одной матери умер младенец, она потеряла рассудок, продолжала убаюкивать мёртвого ребёнка, проехала ещё сутки, потом сошла на какой-то маленькой станции, чтобы похоронить ребёнка.

Анна Васильевна Крайнова 1940 год.

Поезд несколько раз подвергался бомбёжке и артобстрелу. Люба сидела в дальнем углу и всю дорогу плакала. Рядом с ней сидела Ирина Ивановна Букреева и успокаивала:

– Не плачь, Любушка, беременным плакать нельзя, ребёнок будет нервным.

Когда миновали районы боевых действий, некоторые женщины стали

выходить на станциях, их никто не ждал и не встречал, так доехали до города Куйбышева. На вокзале в открытые двери вагона сообщили:

– Поезд дальше не пойдёт, освободите вагоны!

Люба вышла из вагона и с трудом достала билет до Чамзинки.

Жена воентехника Андропова ехала к родителям в Пермь, по дороге похоронила обоих детей.

В этом же вагоне ехала Анна Васильевна Крайнова, она была на последнем месяце беременности и всю дорогу повторяла:

– Мне надо доехать до Краснодара, иначе меня Жора не найдёт, когда мы прощались, он сказал, что мы встретимся у его мамы в Краснодаре. Он сказал, чтобы я берегла сына, теперь надо доехать, иначе мы разъедемся и потеряемся.

Недалеко от Куйбышева на станции Кинель она вышла, затем добиралась в товарных вагонах и на открытых платформах до Краснодара, ехала восемнадцать суток.

17 сентября 1941 года она родила сына и назвала его Георгием, любимым именем. При первом знакомстве со своей будущей женой Григорий Крайнов в шутку назвал себя Жорой, и это имя осталось с Аней навсегда.

В больницу к ней приходили родственники Григория.

– Появился сынок, а Жора его не видит! Как он угадал, что будет именно сын? Он так мечтал о нём, – говорила им Аня.

Увидеть своего сына Григорию так и не пришлось. Анна стала жить у матери Григория, Краснодар захватили немцы, она хотела эвакуироваться, но состав разбомбили на станции, и она снова вернулась к свекрови. На её глазах фашисты входили в город. Мирный красивый город услышал грохот артиллерии и лязг танков, оглушительный вой пикирующих бомбардировщиков, треск бешено мчащихся мотоциклов, пулемётные очереди.

Семь долгих месяцев Аня была в оккупации, видела повешенных на телеграфных столбах мужчин и женщин с ярлыками «Я не выполнил приказ немецкого начальства», «Я воровал», «Я отравила немца». Автобусы, оборудованные под душегубки, увозили на смертную казнь евреев и коммунистов. В станице Елизаветинской фашисты закопали в землю живыми детдомовских пионеров. Своим звериным приходом они сеяли панику, расшатывали волю к борьбе, рассчитывая устрашить своими зверствами мирное население, добиться полного покорения. Над городом появлялись одновременно триста фашистских самолётов, они нападали на санитарные поезда, бомбили госпитали.

Краснодар освободили в 1943 году, воинов-освободителей встречали со слезами и цветами. Приходили эшелоны с ранеными, из вагонов раненых выносили в окровавленных бинтах, размещали в школах, кинотеатрах, домах культуры, в больницах не хватало мест. Краснодарцы, кто не мог уйти на передовую, обслуживали раненых, рыли окопы, шили для военных одежду. Надо было вынести всё, чтобы победить врага. Аня вынесла всё, родила и воспитала прекрасного сына.

Георгий Крайнов воевал в Афганистане и был награждён орденом «Красной звезды».

В гарнизоне Липово

Весь основной состав трёх отрядов 12-й КОИАЭ участвовал в боевых действиях на острове Эзель. В Липово оставалась только часть третьего отряда для доучивания молодых лётчиков, прибывших для пополнения из училищ. Командиром этой группы был капитан Николай Алексеевич Казаков, обязанности начальника штаба и строевого отдела исполнял Яков Ефимович Кремер, инженера по эксплуатации самолётов – воентехник 1 ранга Михаил Григорьевич Горюн. Ответственным за подготовку молодых лётчиков назначили старшего лейтенанта Ивана Кирилловича Поляха. Его большой опыт работы с молодыми и отличная лётная подготовка благотворно сказалась в обучении. «Боевой, энергичный, правдивый» – такую характеристику дали ему его питомцы. В штабе ВВС КБФ липовская группа считалась действующей. Командующий ВВС КБФ генерал-майор авиации В.В.Ермаченков поставил этой группе боевую задачу: охрана береговой линии района на случай высадки десанта противника, сопровождение бомбардировщиков на передовую линию.