Полная версия:

1000 лекций о путешествиях

…апреля 2007, в нашем городе БРЯНСКЕ

Антон КРОТОВ (г. Москва) – путешественник и писатель, предолевший более 500.000 километров автостопом и пешком по России, СНГ, Евразии, Африке; автор 30 книг; Президент Академии Вольных Путешествий, и

Татьяна МАЗЕПИНА (г. Брянск) – вольная путешественница, автор книги «Что рисуешь? – Монголию»,

Совершившие путешествия в Монголию, Сирию и другие интересные места,

Расскажут о своих ПУТЕШЕСТВИЯХ автостопом и пешком по разным странам.

Лекция пройдёт:…

Вход свободный. Выход тоже. Приходите – будет интересно!

На встрече можно будет посмотреть прикольные фотографии, сделанные в разных точках планеты, задать свои вопросы и получить ответы на них, приобрести книги о путешествиях у их авторов, познакомиться с другими путешественниками.

Каждый человек может сам путешествовать по России и миру, если у вас есть свободное время и желание.

Окружающий мир – изобильный и добрый, и мы можем сами убедиться в этом

и даже можем сделать его ещё лучше.

Монголия, Китай, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, Сирия, Иордания, Египет, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Боствана, Намибия, Россия, Украина, Латвия, Ангола, … – все эти страны, посещённые мудрецами АВП, можете посетить и вы!

Академия Вольных Путешествий4.

Подробная информация о нашем клубе, и о том, как самому путешествовать по всему миру,

есть у нас на сайте: www.avp.travel.ru. Наш телефон в Москве: 457-89-49.

Важно, чтобы этот второй человек не затянул лекцию, чтобы не было слишком длинно. За этим нужно следить. Есть такие говоруны, что за временем не следят, а ведь многие помещения быстро закрываются, например, библиотеки. Я всегда слежу, сколько времени нам даётся на выступление, чтобы хватило времени и на вопросы, и на ответы, и на книги с автографами, и на сбор всех артефактов и последующую «самоликвидацию». Вообще, за два часа от начала лекции мы успеваем еле-еле, а лучше иметь два с половиной или даже три часа – скажем, на лекцию про Западную Африку и на вопросы.

19:00—20:30 – лекция и показ фотографий,

20:30—21:00 – вопросы и ответы,

21:00—21:30 – автографы, приобретение книг, фотографирование с желающими (только не сразу фотографируемся, а ближе к закрытию всего мероприятия), уборка помещения. Чем больше слушателей, тем интересней (за счёт новых вопросов), но и дальше по времени.

Когда лекция переходит из показа фотографий в раздел «Вопросы и ответы», а потом в тусовочный режим, со-докладчик принимает на себя «удар» многих вопрошающих, таким образом, вопросы диверсифицируются. И нам легче, и слушателям проще.

Бывает, что у меня бывает не один, а два или три со-докладчика. Но чем их больше, тем короче им нужно выступать, чтобы процесс не затянулся бесконечно.

Необычные вопросы

А вот какие вопросы мне, случается, задавали:

– Какие документы дают органы ООН в Москве для путешествия автостопом?

– Если человек патологически склонен всегда и за всё платить (последствия воспитания): есть ли у него шанс стать автостопщиком? Поддаётся ли тренировке способность напрашиваться на бесплатный ночлег и проезд, если деньги на момент напрашивания есть?

– Есть ли среди автостопщиков болельщики «Спартака», которые выезжают на игру любимой команды в города России?

– Скажите мне, пожалуйста, чем отличается автостоп самолётами от трассы? И как вообще начать летать бесплатно?

– Приходилось ли вам пугать местных жителей?

– Знакомы ли вы с Андреем Макаревичем?

– Случались ли у вас в поездках контакты с представителями внеземных цивилизаций?

– А как же без пенсии? Всё человечество ждёт пенсии!

Вот вопрос от жителя села:

– Кстати, твоя книжка настолько меня задела, что я решил сам попробовать, для начала – в Москву. Но меня сдерживает необходимость периодически доить корову и кормить всех остальных животных…

Небольшие города и посёлки порождают самые странные, неожиданные вопросы.

В городе Микунь местная активистка, работающая со школьниками, Светлана Бобина, однажды собрала больше 120 человек, полный актовый зал, молодёжь всех последних классов – шумные и активные. Больше всех вопросы задавали юные дети – класса восьмого, с виду. Из смешных вопросов:

– А где вы научились блатной лексике?

(Хотя я никаких «блатных» слов не использовал, просто свои разные словечки, которые микуньским детям оказались неизвестными.)

Светлана Бобина очень энергичная женщина. Уже раза четыре она организовывала встречи со мной в своём маленьком таёжном северном городке, в котором нет и десяти тысяч жителей. В категории «города 10.000 жителей и ниже» Бобина несомненно является чемпионом по организации встреч, вовлекая туда и взрослых, и многих подростков детей. Микуни и тамошним подросткам сильно повезло, что Бобина там живёт, не уехала в другой город побольше.

Мне всегда приятно там выступать, хотя конечно, «по кассе», в плане продажи книг, заезд и даже остановка в Микуни коммерчески убыточна. «Практику вольных путешествий» я там обычно продаю по свободной цене, и что там ребята накидают – монеты одни. С удивлением однажды узналось, что пара старших школьников, начинавшись моих книг в этой таёжной глухомани, совершили путешествие из Микуни куда-то в Саратов и другие города центральной России, а потом благополучно вернулись домой.

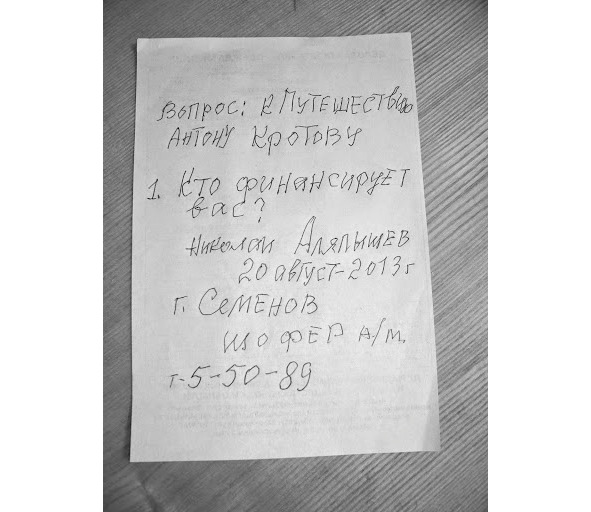

…На лекции АВП в городе Семёнов (Нижегородская область) присутствовало примерно полсотни человек, большая часть из которых оказались старушками, а остальные – женщинами средних лет. Было и около пяти мужчин. Один из них и задал мне (почему-то в письменном виде, вероятно, постеснялся озвучить)…

Шофёру было очень удивительно узнать, что тридцать лет моих путешествий никто целенаправленнно не финансирует, и единственный доход, который я потом трачу на путешествия, возникает из книг, которые я продаю, в том числе на лекциях, в том числе этому шофёру. Этот вопрос иногда звучит в другой форме:

– А как вы зарабатываете деньги?

– Подождите минут пятнадцать, и вы это увидите, – отвечаю я в таком случае, и потом, как обычно, перехожу к продаже книг.

…В Семёнове было две лекции, с интервалом примерно пять лет. В городке 24 тысячи жителей. Всё зависит от организатора, конечно; в Микуни собираются в основном дети, в Семёнове – почти одни пенсионеры. С детьми, конечно, веселее. А в плане коммерции, среди пенсионеров тоже не много покупателей книг – им мои буквы не нравятся. «Ой, какой мелкий шрифт!» – жалуются они.

Я и так уже, с годами, вырастил свой средний шрифт книг, начав с кегля 7, сперва до кегля 8, потом до кегля 9 (в этой книге – девятый). «Вольная энциклопедия» вообще печаталась шестым кеглем, «Все электрички России» – пятым. Чем больше шрифт, тем дороже книга получается. Печатать десятым шрифтом я пока не готов – хотя книги крупными буквами будут иметь больший спрос среди возрастной публики, но и перевозить их будет тяжелее, и печатать – дороже. Может быть, издать одну специальную книгу, небольшим тиражом, но с крупным шрифтом, для граждан в очках.

…4 апреля 2014 года на лекции в Иркутске прозвучал неожиданный «вопрос года», который мне раньше не задавали ни в одном городе.

Я всё рассказал сперва про вольные путешествия, потом про Африку вкратце и про Мадагаскар. Теперь, говорю, вы можете задать свои вопросы! Раскинулась тишина, и из первого слоя людей справа, тянет руку небольшая девочка лет восьми. Я показываю на неё, и в расширенной тишине раздаётся такой вопрос мне:

– Дядя, а почему вы такой смешной?

…После этого вопроса весь зал стал громко хохотать, хлопать и смеяться. Так что я имел полминуты на придумывание ответа, но ничего ценного не придумал, ответил как-то, но ответ уже никто не услышал за шумом!

…Я и сам часто задаю пару-тройку вопросов публике. Обычно спрашиваю, кто уже меня видел раньше? Кто видит меня в первый раз? Интересно, что обычно сумма поднявших руки на первый и на второй вопрос не равна численности людей в зале, и это странно. Иногда, напоминая людям о полезности загранпаспорта, спрашиваю, кто уже имеет загранпаспорт – таковых бывает, в среднем, порядка половины, но бывают такие городки, что загранпаспорт есть только у нескольких граждан.

Проверяя, насколько люди интересуются путешествиями, спрашиваю, кто из них уже был в соседних городах. Например, жителей Усть-Кута можно спросить, кто побывал в Братске? В Иркутске? В Киренске? И хотя Киренск ближе всех, но его посетило наименьшее число слушателей, обычно уроженцы самого Киренска, которые потом переехали в Усть-Кут.

Иногда я спрашиваю в провинции, ездил ли кто-либо из слушателей на поезде, и когда большая часть людей поднимает руки, я показываю фотографии поездов Бангладеш с наружными пассажирами и объясняю, что на поезде ездят обычно только в таких странах, а у нас люди обычно ездят не на поезде, а в поезде. При уточнении оказывается, что именно на поезде не ездил никто из присутсвующих, кроме меня, конечно.

Индонезийцев я спрашиваю, кто из них побыавал в крайних точках Индонезии – в Бандар-Ачехе? В Джаяпуре? В Мерауке? И если в Ачехе или Джаяпуре бывал хоть кто-то, то в Мерауке за все мои индонезийские лекции побывало всего два-три местных человека. Ну и я, конечно.

Жителей портовых городов России интересно спрашивать, плавали ли они на грузовых судах, а жителей отдалённых железнодорожных станций – ездили ли они на товарняках или в локомотивах. На удивление, таких людей оказывается немного. Порой ответят, что «не берут». Отлично, а кто из вас когда-либо ходил по порту своего города, спрашивал хоть на нескольких судах, возьмут ли они вас? Кто ходил по товарной станции, спросил хоть троих машинистов, возьмут ли? Удивитедьно, но люди довольно пассивны и даже хоть и приходят на лекцию о путешествиях, но пройти по своему порту или ж.д.станции им даже в голову не приходило раньше. Ну вот на то и встречи, чтобы люди подумали немного о неизведанном ими и пошевелились в новую сторону.

Расклейка афиш в 2000-е годы

В своей жизни я наклеил немало объявлений про себя и свои лекции и встречи, печатая эти афишки обычно на ризографе. Местные организаторы тоже вешали, вплоть до 2007—08 годов, бумажные объявления в своих городах, только количество было скромное, от ста до трёхсот штук. Сам я тоже, если приезжал в город заранее, доклеивал объявы по маршруту своих прогулок. Обычно они были у меня формата А4, чёрно-белые или сине-белые, в зависимости от того, был ли в городе ризограф с какой-нибудь нечёрной краской или только чёрный. Ксероксами я пользовался реже, из-за высокой стоимости ксерокопирования5.

Летом объявления вешались на крахмальный клейстер, зимой в холодных городах – на воду: такой интересный способ я открыл. Набрав в бутылку воды и проделав дырочку, я обливал водой металлические и бетонные поверхности, и объявления к ним примораживались моментально. А вот на дерево – не примораживается. Способ работал в холодных городах, где зимние температуры достигали -30°С и ниже: в Сургуте, Архангельске, Чите… Весной объявления сами отпадали, оставив стены и столбы чистейшими.

В Москве и других западнороссийских городах метод наклеивания на воду не применялся: слишком там тепло зимой, вода не успевает схватить объявление.

Когда я жил в Иркутске в 2006 году, создав там «Дом АВП», за четыре месяца существования Дома я повесил 2500 объявлений о тусовках и мероприятиях в нашей избушке. Архангельский зимний домик тоже рекламировался бумажно (зима 2009—2010 года), также мы клеили объявления о наших тусовках и встречах во Владивостоке, и даже в киргизском Оше (100 сом потратили на объявления, 110 сом выручили на книгах по итогам лекции). Красноярский «Дом Для Всех» в 2012 году также оставил след на стенах и заборах города, а после этого эпоха бумажной расклейки практически сошла на нет.

Хлопот в те времена было немало. Если в городе не было активиста, готового сделать всё (договориться о помещении, и расклеить объявления), то всё это приходилось мне делать самостоятельно (или засылать специализированного гонца), в три приёма. Сперва я приезжал в город, обходил библиотеку, турклуб, музей, находил место, дарил свои книги, договаривался. Потом мне нужно было напечатать объявления на ризографе или ксероксе – сотня, двести объявлений или больше, в зависимости от размера города, где-то и триста или пятьсот. В некоторых случаях я привозил уже готовые объявления из Москвы, с пробелом посередине для того, чтобы там указать (вписать) место лекции. Всё это расклеить, и потом приехать в очередной день и провести саму лекцию. Если город был сильно удалён, то всё это я делал подряд в течение нескольких дней, так я действовал в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и других городах Дальнего Востока.

Такие были трудности в старое время. Сейчас всё уже просто: Интернет, Контакт, Телеграмм… При определённой активности можно набрать пятьдесят или даже сто человек на встречу, вообще не выходя из-за письменного стола. Но вот организовать встречу на триста, пятьсот или тысячу человек – тут уже простым нажиманием кнопок не обойдёшься. Так что эпоха больших лекций, по-видимому, прошла, и собирать стадионы или огромные кинозалы на лекции АВП сейчас вряд ли получится. Многие люди стали постоянными жителями Интернета, их не только путешествовать, из дома-то не вытащишь, ведь в Интернете есть всё, любые лекции, тусовки, концерты, всё в сети уже есть.

После расклейки объявлений, кстати, мне нередко звонили возмущённые дворники, владельцы рекламных стендов и другие озлобленные товарищи, угрожая штрафами за незаконную (самовольную) расклейку объявлений. Я обычно извинялся, выдвигая мягкую версию, как именно моё объявление появилось у них на стенде (например: извините, как-то оно приклеилось… или: извините, раздал своим друзьям объявления, и кто-то случайно наверное приклеил…) Наличие таких звонков было хорошим признаком – значит, объявления видны. Наиболее суетно и нервно было клеить в метро – работники московского метрополитена наиболее строги в этом отношении, хотя все 1990-е и начало 2000-х годов в метро встречались разные самодельные стикеры и рекламки.

Пару раз были и очень злобные звонки (я там всегда оставляю свой телефон, на этих объявлениях). Во Владивостоке в 2009 году однажды приклеил объявление на табличку «Адвокат: посажу, отсужу» (текст приблизительный). Не прошло и двух часов, как мне позвонил сам этот разъярённый юрист! Я извинился и пообещал быть осторожнее. Час работы адвоката, видимо, стоил дорого, так что дополнительного зла не проявилось. А в Подольске, который мы активно проклеили когда-то целой выездной бригадой (кажется, более тысячи объявлений) – прицепили объявления на забор, свежеокрашенный, перед майскими праздниками. Позвонили дворники и ругались бурно. Но все эти сигналы мне говорили о хорошем: о том, что объявления висят и видны. Даже если 90% сдерут сразу, остальные дадут свой эффект.

Кстати, я ж не только наклеивал свои полезные объявления, но и сдирал порой вредные, с рекламой алкоголя, табака. В метро они часто висели. Я сдирал их, под удивлённые взгляды пассажиров, а через несколько лет и правители запретили эти вредные рекламы веществ в метро.

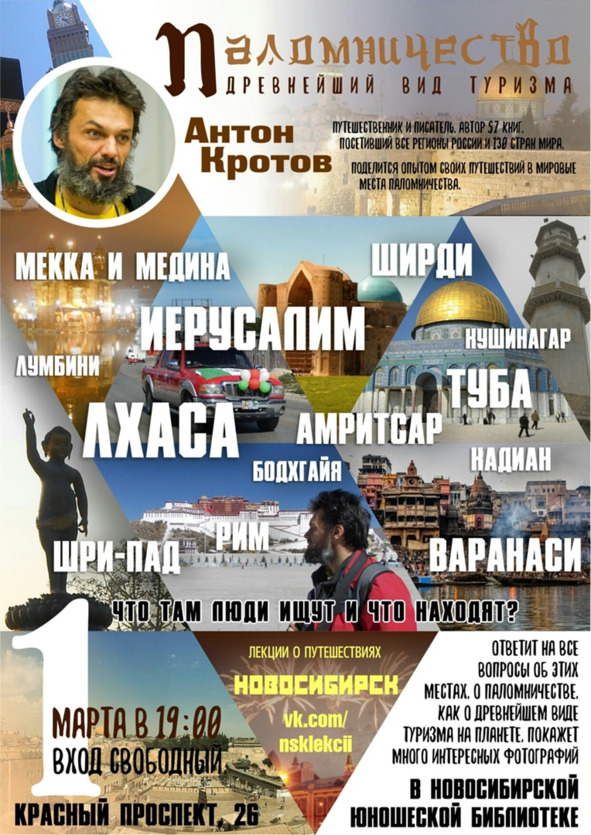

Электронные афиши

Сейчас уже пора бумажных объявлений закончилась, так что дворники теперь ругаются не на меня, а на других людей, вешающих новые объявления: «Кредиты!», «Деньги всем!», «Работа для каждого», «Помощь бездомным», «Избавим от долгов» и проч. Сейчас если и увидишь бумажные афишки, то на входе в библиотеку или клуб, где происходит встреча – напечатали три или пять копий на цветном принтере. Редко, когда сделают 30 экземпляров и расклеят в ВУЗах или других библиотеках. Иногда жалеют даже времени и усилий на то, чтобы сделать хотя бы одно бумажное объявление. Приходишь на свою лекцию – и вообще объявление не висит, никакое. Спрашиваешь – где же анонс? А там: так мы ж Интернете повесили афишу.

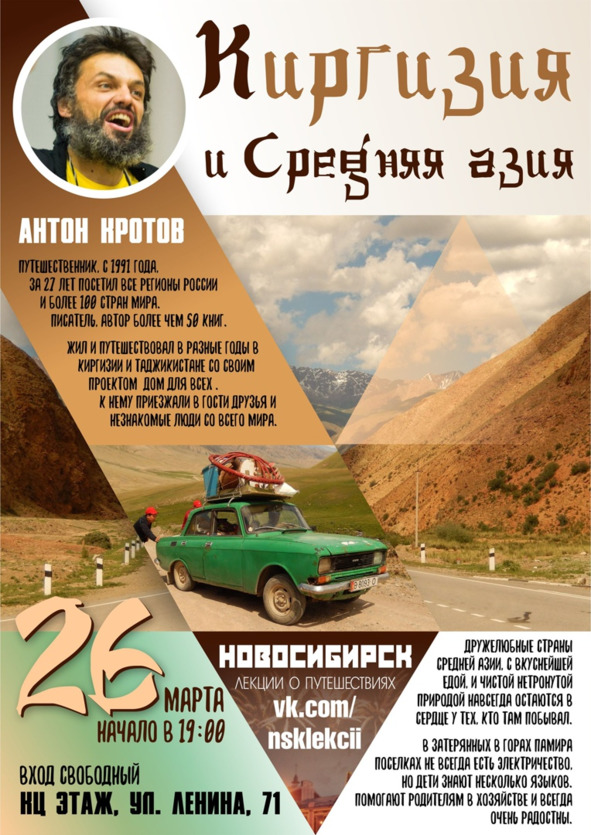

Я вообще не думаю, что какая-то красота электронной или бумажно афиши важна. Куда больше значит количество расклееных объяв, или количество просмотров электронной новости. Но, нужно признать, что и изготовление электронных афиш – тоже своеобразное интересное искусство, и развлечение для дизайнера. Вот примеры:

..

.

..

..

После хорошей расклейки объявлений, или же после активной рекламы в Интернете, люди, конечно же, приходили на мои лекции. Я уже писал, что иногда, помимо меня, на вечерах выступали другие путешественники – Григорий Кубатьян, Валерий Шанин, Владимир Динец, Сергей Браславский (Книжник), Илья Алигожин, кто-то ещё из друзей и знакомых тех лет. Но были случаи, когда лекцию вовсе не удавалось провести – почти все они относятся к началу 2000-х.

В Москве однажды здание кинотеатра «Марс», которое было уже мной оплачено, заняла (по словам директора) партия «Единая Россия» для своего районного собрания. Узнали мы об этом уже тогда, когда пришли этим зимним вечером к зданию кинотеатра готовить лекцию. Объявления уже были проклеены хорошенько. Директор вернул деньги за аренду, но что ж было делать с публикой? я разложился со своими картами, фотографиями и книгами на заснеженных ступеньках и лавках парка напротив кинотеатра. Долго проповедовать вольные путешествия мне не удалось – приехал микроавтобус полиции, разгонять самочинный зимний митинг. Кто его вызвал? Сами работники кино? Я согласился свернуть мероприятие и предложил гражданам-слушателям поехать ко мне домой. Пока ехали ко мне, потеряли 90% публики (было 50 человек, осталось пятеро).

Ещё с одним московским кинотеатром вышел ещё более вредный провал: я арендовал помещение, поклеил объявы, и тут, за два дня, звонит директор, сообщив, что лекцию запретило… МВД! И это в далёком 2005 году, когда, казалось бы, никаких вопросов ни о чём обычно не возникало, если мероприятие не политическое. Я даже не буду писать название этого кина, чтоб ненароком его не рекламировать.

Случилась неудача и в белорусском городе Ельск, где мою лекцию устраивала известная мне Тётя Катя, она же договорилась с облезлым ДК, что предоставят нам помещение (бесплатно; у тёти Кати были в городке – все знакомые). Объявления появились много где, даже в стойле у коров (но всё же их немного, штук сто, наверное, было). Но неожиданно для нас, когда уже настал день встречи, вдруг местная администрация запретила сборище, и они повелели работникам ДК закрыться изнутри. И даже были подосланы к нам работники по борьбе с теневым бизнесом. Однако, осуществить контрольную закупку книг им не удалось – проверяльщики были вычислены. Разложив на ступенях местного ДК свои книги, я их раздавал бесплатно всем желающим, которых пришло совсем немного, человек пять, не считая самой Тёти Кати и её детей. Отныне в Ельск я с лекциями не ездок.

В городе Вологде однажды нас не пустили в университет, в котором была намечена лекция, потому что какой-то проректор или декан забыл подписать нужную бумагу, и охрана упёрлась. Ну да, они выполняли свои обязанности по охране ВУЗа. А организатор, конечно, допустил промах, не со всеми там договорился, с кем следовало бы. А позднее у меня было ещё несколько лекций в Вологде, вполне успешных, и провал больше не повторился.

А осенью 2019 года мы с Алексеем Кулешовым приехали в небольшое татарское село в Волгоградской области. Имам местной мечети давно приглашал меня в гости, обещая устроить мои выступления у себя в мечети и в ДК в этом населённом пункте. Но оказалось, когда уже мы приехали, что нужно выступления согласовывать с местной сельской администрацией, с которой у имама, вероятно, плохие взаимоотношения, поэтому нам не дали возможности выступить ни в мечети, ни даже в ДК. Так он и стоит пустым уже долгое время. Случается такое, что ДК имеется, но ничего там проводить администрация не желает, «как бы чего не вышло». Так здание и догнивает.

Имам мечети устроил посиделки у себя дома и зарезал барашка, так что с питанием всё было отлично, а выступление перед более многочисленными поселянами не состоялось.

Изредка бывает, что лекция, анонсированная в каком-то городе заранее – ещё без назначенного места – отменяется из-за того, что активистов в городе не находится, и место для выступления не обнаруживается. Так пришлось отменить лекцию в Ачинске 2 марта 2021 года – не нашлось никого, кто хотел бы там ею заниматься (а обычные места, типа библиотеки, были закрыты из-за коронавируса). По причине карантина – но не от коронавируса, но от ещё какой-то другой местной хвори – была отменена моя лекция в 2018 году в якутском городке Томмот.

Бывают ли случаи, что лекция организована и проведена, но книг не приобрели ни одной? Как ни странно, и такие случаи отмечены в истории. Редкие города, в которых ничего у меня не купили – это Барабинск и Калязин, а также Тунис-сити. Во всех трёх случаях я подарил несколько своих книг помещению, где проводил встречу: в Калязине это была библиотека, в Барабинске – молодёжный центр в местном ДК. В Тунисе тоже я сделал подарок – двум организаторам по книге. Но обычно всё же покупатели находятся.

Поначалу, в 2001 году, когда поступал сигнал из какого-то города, что там хотят лекцию, я в него специально и приезжал. Я быстро разобрался, что автостопом приезжать на лекции рискованно, ведь могут быть какие-то задержки в пути, ну и автостоп – это тоже труд. Теоретически можно ехать ночью автостопом, всю ночь с водителями разговаривать, а потом днём гулять по городу и вечером выступать. Но это только в теории, а на практике после такой поездки лектор сильно утомляется, и уже и удовольствия мало, и качество самой лекции страдает. Я уже проверял это раньше – с 1996 года я ездил на разные фестивали, распространяя там книги, и если сперва ещё было как-то нормально с 40-килограммовым рюкзаком книг ехать на фестиваль автостопом, то вскоре я уже перестал так делать, и забрасывался на фестивали на поезде. А потом и обратно стал ездить на поезде, время оказалось дороже.

Так и с поездками на свои лекции, – я стал ездить туда на поездах, чем обычно и сейчас занимаюсь, уже почти двадцать лет. Деньги на поезда возникали с продажи книг. Поначалу не все заезды окупались, ведь реклама лекций была разная, где-то хорошо рекламировали, где-то не очень, и покупателей было разное количество. Вот, например, я смотрю итоги поездки в Иваново 23.02.2003. Выручка с продажи книг – 700 рублей, транспортные расходы – 370 рублей, еда – 60 руб., всего расходов 430 рублей (я ездил вдвоём со своей сестрой Ксенией Кротовой, но она ехала и питалась тогда по детскому тарифу). Если прицепить себестоимость книг (ведь не все книги тогда были моего производства, я брал ещё на реализацию книги коллег, товарищей и какую-то литературу по туризму), ясно, что съездили по себестоимости – «вышли в ноль». По деньгам ноль, или даже небольшой убыток. Но в плюсе, конечно, народное просвещение – оно и было основной целью поездки.

Постепенно я понял, что удобно проводить подряд две или три лекции в городах неподалёку, чтобы из Москвы несколько раз туда не ездить, а потом начал организовывать целые лекционные турне. Первый такой «гастрольный тур» я провёл в январе 2002 года, когда ехал из Москвы в Красноярск. Оттуда, с Красноярска, 28 января 2002 стартовала экспедиция АВП в последний не изученный автостопщиками на тот момент регион России – Эвенкийский автономный округ. О ней подробно я рассказывал в своей повести «К центру России», а для этого обзора достаточно вспомнить, что по пути из Москвы я провёл встречи в четырёх городах – в Ижевске, Тюмени, Новосибирске и Барнауле. В Красноярске, в самой Туре и на обратном пути в Москву лекций уже организовано не было. Ну, всё бывает сложно поначалу.