Полная версия:

Висячие сады Семирамиды

Мы могли бы совершенно изгнать Твое имя из нашей жизни, но Ты нам все-таки нужен. Нет, не настоящий – не Тот, кто изгонял из храма продающих, кто учил любить врагов и не противиться злому, а тот, кого мы придумали сами. Мы воздаем Тебе должное, Ты нам очень помог своим учением о всепрощающей любви Всевышнего. Теперь Твоим именем мы оправдываем любое преступление. Мы говорим нашим солдатам, летчикам, напалмом сжигающим вьетнамские деревни: спите спокойно, Бог вас прощает. И они – насильники, убийцы детей и беспомощных стариков – спокойно ложатся спать и спят безмятежно, как малые дети. Во славу Твою наши летчики бросали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, во славу Твою устроили адскую печь в Дрездене в сорок пятом, сбрасывали зажигательные бомбы на японские города, во славу Твою сжигали напалмом вьетнамские города и села. И они действительно простодушно уверены, что всё это они делают во славу имени Твоего.

Но так поступали не только мы. Во имя Твое – так, по крайней мере, мы говорили – наши далекие прапращуры, когда еще жили по ту сторону океана, совершали крестовые походы, уничтожали целые народы. Мы не только истребляли некоторую часть из покоренных народов, тех, кто наиболее яростно сопротивлялся нам, мы уничтожали культурную, историческую память этих народов – все их величественные языческие храмы, их города, их книги. Нам важно было стереть все то, что несло в себе свидетельство об их былом величии; уничтожая их памятники, мы лишали их прошлого и с помощью наших богословов и ученых воссоздавали новую историческую память. Мы говорили, что только благодаря нам, европейцам, они получили доступ к благам цивилизации.

Испанцы, благочестивые католики, в шестнадцатом веке устроили самый страшный геноцид в истории человечества – без газовых камер и прочих изощренных орудий убийства двадцатого века уничтожили десятки миллионов индейцев. И всё это время наша католическая церковь, матерь и предшественница нашей баптистской церкви, решала, есть ли душа у индейцев или они сродни бессловесной твари, которую можно убивать без зазрения совести. А потом дело наших братьев по вере испанцев и португальцев продолжили англичане, французы, и нигде нет памятников этому индейскому Холокосту.

Уж Тебе ли не знать, что во славу Твою вытворяли благочестивые лютеране – немцы. Десятки тысяч сожженных русских, белорусских деревень вместе с его жителями, миллионы уничтоженных евреев. Ножами, на которых было написано Gott mit uns, немецкие лютеране и католики из дивизий СС убивали русских, белорусских, еврейских детей и стариков. И сейчас, якобы отстаивая Твои гуманистические ценности, мы продолжаем различные локальные войны, уничтожая тех, кто мешает нашему мировому господству.

Если в молодости у меня еще были сомнения относительно гуманистических ценностей западноевропейской цивилизации, то события последних трех десятилетий окончательно убедили меня в ее антихристианской направленности. Вот поэтому я ничуть не сожалею, что, подобно многим детям номенклатурных работников, не перебрался в какую-нибудь из европейских стран или в Соединенные Штаты.

Я не знаю, насколько затянется мое путешествие по Соединенным Штатам. Возможно, я пробуду там год, а может, задержусь чуть подольше. Посмотрим.»

На этой фразе обрывались записи рукописи Александра Сирина. Ко мне они попали совершенно случайно. Три недели назад с вахты нашего музея мне позвонила дежурная и сообщила, что пришел посетитель, который что-то собирается передать в фонды нашего музея. Такое – когда кто-то приносит в музей вещи – происходит регулярно, хотя и не так часто, как в девяностые годы, когда из бабушкиных сундуков тащили различные древности (сарафаны, кокошники, прялки, утварь и многое другое) в музей, поэтому я не удивился звонку.

Я спустился вниз, подошел к дежурной, спросил, где тот посетитель, который что-то собирается передать для нашего музея. Она указала на сидящего в углу худощавого молодого человека, на которого я поначалу не обратил внимания. Меня поразили его болезненная худоба – тонкие кисти рук, сквозь кожу проступали вены.

Он представился:

– Моя фамилия Юхнин, Антон Юхнин, родственник Александра Сирина. Знаете двухэтажный дом на пригорке, недалеко от церкви? Александр Иннокентьевич уехал, других родственников, кроме нас с мамой, у него нет. Перед отъездом он переписал на имя моей мамы свой дом. Недавно мы стали делать ремонт в доме и случайно обнаружили вот эту рукопись.

При этих словах Юхнин протянул в мою сторону толстую тетрадку в темно-зеленой клеенчатой обложке.

– Мы с мамой подумали, что, может, это будет представлять интерес для вашего музея, ведь отец Александра Иннокентьевича был очень известным человеком.

Я открыл тетрадку. На первой странице заглавными буквами было написано: «Осквернитель праха», а на следующих листах мелким аккуратным убористым почерком был записан какой-то текст.

– Что это? Литературное сочинение Сирина? – спросил я Юхнина.

– Мы с мамой почитали, что там написано, и решили, что это его воспоминания. Подумали, что, может быть, это представляет интерес для музея, – ответил он.

Александра Сирина я знал. Время от времени я встречал его, прогуливающегося по городу. Внешне он напоминал писателя Германа Гессе на фотографиях его сына Мартина. Несколько раз я видел его возвращающимся с гор с туристическим рюкзаком. Я знал, что отец Сирина, Иннокентий Георгиевич, был когда-то секретарем у нашего председателя реввоенсовета Левина, а потом какое-то время после смерти Левина работал секретарем у Воронка, который на протяжении двадцати лет возглавлял наш местный райком партии. И уже потом, после смерти Воронка, Иннокентий Сирин руководил нашим партархивом.

– А где сейчас сам Александр Иннокентьевич? Что-то я давно уже его не встречал. Он не болеет? Вы сказали, что он куда-то уехал?

– Да, четыре года назад он уехал в Соединенные Штаты, к своему родственнику. Говорил, что вернется через год-полтора. А потом случилась пандемия коронавируса, и вот уже прошло четыре года, а от него никаких вестей. Адреса он не оставил, и мы не знаем как связаться с тем родственником, чтобы узнать про Александра Иннокентьевича.

«Может быть, в его воспоминаниях найдется что-нибудь интересное», – подумал я.

За редким исключением, в музей вещи передают за определенное денежное вознаграждение. Я подумал, что надо как-то поторговаться, чтобы снизить цену рукописи.

– Как я понимаю, вы хотите эту рукопись продать нашему музею? Так вот, я хочу предупредить, что денег у музея на закупку экспонатов нет и вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Хотя я могу поговорить, и, может быть, какая-то маленькая сумма все-таки найдется, – сказал я Юхнину.

– Нет-нет, вы меня неправильно поняли! – ответил Юхнин. – Я вовсе не собирался продавать рукопись. Просто мы с мамой подумали, что место этой рукописи должно быть где-нибудь в музее. Мы думали передать в дар, если вы согласитесь взять к себе на хранение.

– В любом случае, даже если вы рукопись передаете в дар, мы это должны оформить документально. Такие у нас музейные правила.

Мы поднялись в мой кабинет, где на официальном бланке музея я оформил дарение, записав фамилию и имя дарителя, имя хозяина экспоната и примерное время изготовления и бытования рукописи.

Затем, проводив Юхнина и поблагодарив его, я в течение дня знакомился с содержанием рукописи. В целом, почерк Сирина был понятен, хотя поначалу мне потребовалось некоторое время, чтобы определиться со всеми его завитушками. При этом оказалось, что некоторые буквы, например букву «т», он передавал двумя вариантами. Кое-что из того, чтобы было написано в этих воспоминаниях, мне было знакомо. В основном это касалось современности – история про театр Боровлева, про газету «Уездный город N», знакомы мне были и имена некоторых персонажей – Костин, Пульман, но многое из того, о чем там рассказывалось – разные истории о Гражданской войне и некоторые послевоенные события – мне было неизвестно.

Я отправился в архив нашего музея к Ольге Захаровой, чтобы обсудить, кто из нас будет представлять эту рукопись на фондово-закупочную комиссию, но она, узнав о содержании рукописи, посоветовала передать тетрадь в районный архив, отметив, что эта рукопись не совсем по профилю нашего музея, так как у нас отдается предпочтение этнографическим материалам, а там будет вполне к месту, тем более что в архиве есть отдельные фонды, посвященные деятельности местных партийных руководителей.

В районном архиве, в филиале нашего областного историко-краеведческого архива, работал мой однокурсник Сергей Михайлов. Я позвонил ему и кратко рассказал о содержании рукописи и о том, каким образом тетрадка оказалась у меня. Михайлова мой звонок явно обрадовал, и он, не откладывая, в тот же день забрал у меня рукопись Сирина.

Через несколько дней он мне сам позвонил.

– Я возвращаю твою тетрадку. – сказал он.

– А что, в вашем архиве тоже отказываются принимать эту рукопись?

– Объясню при встрече, – сказал Михайлов.

Я подъехал к нему на работу.

– Забирай! – Михайлов положил на стол тетрадку в темно-зеленой обложке.

– И чем же мотивирован отказ твоих коллег принять рукопись?

– Ну, во-первых, не моих коллег – это мое решение, – ответил Михайлов.

– А что тебя смутило в ней?

– С самого начала у меня были сомнения в подлинности этого, так сказать, документа. Ну, такая уж у нас, архивистов, работа – проверять и перепроверять. Во-первых, меня сразу же смутило название этих псевдовоспоминаний – «Осквернитель праха» и обилие разного рода эпиграфов, как у литературных графоманов. Ну да ладно, подумал я, есть у человека зуд графоманства, пусть, важно, чтобы факты, которые приводятся в этих воспоминаниях, не противоречили исторической правде. А вот с этим, как я убедился, у автора этой рукописи большие проблемы. Оставляю в стороне комментарии по поводу века девятнадцатого. Начну с откровенной клюквы того, что касается периода Гражданской войны – про все эти публичные казни и прочее. Тут я, конечно, повеселился от души. Такой откровенной дичи мне еще не приходилось читать. Я читал в документах того времени сообщения о разных изуверских методах наказаний во время Гражданской войны, встречались там и упоминания, что людей сажали на кол, но это были единичные случаи озверевших дегенератов, причем происходило это в каких-то глухих местах, а здесь описывается так, будто все это происходило в самом центре города и было поставлено на поток. А рассказ о клеймении преступников?! Наверное, человек начитался Кафки про исправительные колонии.

И другие фрагменты тоже достойны Кафки. Например, описание, как Воронок клинком крошит бюсты революционеров. Есть единственное упоминание о таком факте – некоего Цыбули, который когда-то служил в караульной роте, охраняющей правительственные дачи. Но никто из серьезных историков даже не будет упоминать про этот источник. Он и появился-то в начале девяностых, когда бульварная пресса публиковала всякую чернуху. Нет ни одного подтверждения тому, что так красочно живописал Цыбуля. Как я понимаю, человеку хотелось сенсации, думал заработать денег, вот и опубликовал свои чернушные фантазии.

И про нашу с тобой современность этот условный Сирин пишет в том же духе. Например, про хорошо нам известного Боровлева, нашего местного Павленского. Ты-то знаешь, почему закрыли его театр. И политика здесь ни при чем. Человек годами занимал помещение, не платил за аренду, не оплачивал коммунальные услуги. Ну закрыли театр, уехал человек в Москву, не посадили же! И про эту газету «Уездный город N». Сколько газет и журналов закрылось после две тысячи восьмого года! А он приплел статью какого журналиста про Василия Болгаробойцу. Вообще неизвестно, была ли такая статья в этой газете.

Единственный вопрос, который меня занимал: кто же все-таки автор этой клюквы и для чего он все это затеял? Поначалу я подумал про этого Юхнина, который тебе передал тетрадку: честолюбивый молодой парень написал графоманский опус и, возможно, предприняв несколько попыток где-нибудь опубликоваться, получил отказ. Сейчас такое время, когда даже талантливые произведения с острой политической тематикой не всякий издатель согласится публиковать. Вон, пару лет назад в Интернете бродила такая шутка: после того как Государственная дума приняла закон об оскорблении государственных символов и высших должностных лиц, энтомологи отказались от публикации альбома «Кровососущие паразиты России».

И я подумал, что этот Юхнин придумал такой ход с якобы доставшейся ему в наследство тетрадкой с воспоминаниями Сирина, чтобы мы, ты или я, клюнув на эту сенсацию, в каком-нибудь краеведческом журнале опубликовали эти материалы или их часть. Но когда я увидел этого Юхнина, то понял, что моя версия с авторством ошибочна. Оказалось, что это вовсе не молодой юноша, а такой уже поживший на этом свете аутсайдер, который явно начитанностью не отличается. Но дело не в возрасте. В конце концов, графоманы бывают и сорокалетние, и пятидесятилетние, в общем, эта страсть всем возрастам покорна. Как мне показалось, этот Юхнин – человек довольно посредственный, малообразованный, который, на мой взгляд, не способен написать даже такой бездарный графоманский опус. Тогда вопрос: кто же автор этого опуса? Я подумал, что, вполне возможно, кто-то с нами затеял большую игру. Через год выборы, а в этой рукописи упоминается Пульман и еще кое-кто из ныне здравствующих наших провинциальных политиков. Может, нам специально подкинули эти псевдовоспоминания Сирина в расчете на то, что мы раструбим об этой сенсации и в какой-нибудь газете или журнале появятся отрывки из них, например про Пульмана. Вопрос: кто же эти игроки? Я подумал, что это должны быть политические оппоненты «Единой России». Псевдооппозиционные партии вроде прокремлевской партии «Новые люди» я сразу отмел: эта партия нуворишей и парвеню не имеет запала даже для имитации настоящей оппозиционной борьбы. Значит, это какие-то другие силы. И я решил, что это скорее всего из лагеря национал-большевиков вроде лимоновцев или какие-то подобные им группировки.

Был еще один вопрос, ради ответа на который я отправился в бывший дом Рукавишниковых. Это картина, о которой упоминается в этой тетрадке. Возможно, ты не знаешь, что в двадцатые годы была реальная история с художником Лутовиновым, который нарисовал портрет Левина. Левину портрет не понравился, и он велел наказать Лутовинова двадцатью ударами нагайкой, только не на площади, а там, во дворе. А вот про дальнейшую историю этого портрета ничего неизвестно: был ли он уничтожен тогда же, когда наказывали самого Лутовинова, или же все-таки сохранился. У меня была робкая надежда, что вдруг на самом деле этот портрет хранится в доме Рукавишниковых; я стал даже прикидывать, куда передать этот портрет: в наш архив или в галерею искусств. Но, увы, моим надеждам не суждено было сбыться.

Я спросил у этого Юхнина про портрет. Он как-то странно задергался, глазки забегали, стал торопливо говорить, что никакого портрета не было, что в доме все осталось так, как было при Александре Иннокентьевиче. Я подумал, что, возможно, он что-то про портрет и знает, но теперь уже не сыскать концов.

На этом наш разговор с Михайловым закончился. Я был озадачен всем тем, что он сказал, и мне, признаться, даже было как-то неловко, что я так легковерно отнесся к этой тетрадке, посчитав, что это подлинные воспоминания Сирина. В конце концов, я ведь тоже учился на историческом факультете, и меня, как и Михайлова, учили критике источников. И тут мне вдруг пришла странная мысль: но ведь наверняка остались в доме Сирина какие-то бумаги с его записями, и можно проверить и сравнить почерки, и тогда уж точно не останется никаких сомнений в подложности этой рукописи.

И с этими мыслями я отправился в дом Сирина.

Мне открыл Юхнин. Вид у него был какой-то заспанный. Я сказал, что мне нужно задать несколько вопросов, связанных с тетрадкой, которую он мне передал.

– Да-да, приходил уже ваш товарищ, – сказал Юхнин. – Проходите.

До этого мне не приходилось бывать в доме Сирина. На первом этаже располагались кухня, столовая, гостиная, возле которой находился кабинет Сирина. Потертые кресла и диван с кожаной обивкой, вероятно, находились здесь еще со времен отца Александра Сирина. То же самое можно было сказать и о кухонной мебели и большом двухстворчатом шкафе, стоящем в гостиной. Сняв обувь, я прошел в гостиную.

– Мой товарищ, – я решил, что проще для общения называть Михайлова товарищем, – вас спрашивал про какой-то портрет.

– Да. Он спрашивал, – Юхнин сделал паузу. – Я ему не стал ничего говорить, он меня испугал. Он как-то сурово со мной говорил, я подумал, что, возможно, если я скажу правду, то он посчитает, что мы портрет кому-то продали. А вам, – тут Юхнин опять сделал паузу, – мне кажется, можно доверять.

– Так, значит, портрет все-таки был?

– Да, был. Он висел в кабинете Александра Иннокентьевича.

– А где он сейчас?

– Он его сжег. Он сжигал перед отъездом какие-то бумаги, а потом разломал и сжег этот портрет.

– Он – это Сирин?

– Да. Александр Иннокентьевич.

Меня слова Юхнина привели не в меньшее замешательство, чем все то, что я услышал от Михайлова.

Некоторое время я пытался переварить то, что мне сказал Юхнин.

– А скажите, в тетрадке упоминается еще камень в саду, на котором выгравированы стихи.

– Я вам покажу этот камень. Пойдемте.

Мы прошли в сад. За посадками фруктовых деревьев в самом углу сада, возле каменной ограды стоял массивный дуб, и под ним я увидел небольшую гранитную плиту, на которой в две строчки были выгравированы надписи ФК и ЛК, а под ними стихотворение:

Люба мне буква «Ка»,Вокруг нее сияет бисер.Пусть вечно светит свет венцаБойцам Каплан и Каннегисер.И да запомнят все, в ком естьЛюбовь к родимой, честь во взгляде:Отмстили попранную честьБорцы Коверда и Конради.Под инициалами и стихотворением в гранитную плиту была вмонтирована небольшая металлическая подставка, на которой лежали цветы, которые, судя по всему, были положены сюда недавно.

– А кто приносит цветы? – спросил я.

– Это делаю я. Когда Александр Иннокентьевич уезжал, он дал мне поручение, чтобы я четыре раза в году приносил сюда цветы. Сказал, что у него есть люди, которые будут смотреть, как я выполняю его поручение.

Мы постояли некоторое время возле гранитной плиты.

– Скажите, а остались ли от Александра Иннокентьевича какие-то записи? Я хочу посмотреть, как выглядит его почерк.

– Остались его дневники. Пойдемте, я покажу.

Мы опять прошли в дом, в кабинет Сирина. Это была небольшая комната рядом с гостиной, три на четыре метра. Вдоль стен стояли два книжных шкафчика с застекленными полками и глухими дверцами в нижней части. Среди множества книг, выставленных в шкафах, я успел заметить дореволюционные издания Салтыкова-Щедрина, Тургенева, виднелись еще какие-то обложки, но фамилии авторов было не разглядеть. Возле окна находился стол-секретер, покрытый лаком темно-коричневого цвета, на котором стояла дореволюционная пишущая машинка Erika.

Юхнин открыл глухую дверцу шкафчика и вытащил оттуда картонную коробку с какими-то блокнотами и тетрадями. Один из лежащих в коробке блокнотов, с красной обложкой, он передал мне. На обложке блокнота было написано: «Полевой дневник». Я развернул блокнот: там знакомым мне мелким почерком были внесены различные записи. Я прочитал одну из них: «19 января 1976 года. Крещенские морозы: на улице минус сорок два. Сейчас час ночи. Через четыре часа подъем, быстрый завтрак, и нужно успеть заскочить в кузов нашей вахтовки ЗИЛ-157, занять место в середине возле кабинки. Это единственное более-менее комфортное место в кузове под брезентом. И горе опоздавшим: им придется сидеть возле борта, ощущать проникающий через брезент ледяной холод приполярного Урала, но еще хуже будет тому, кто будет сидеть в самом конце кузова, куда через брезент проникает не только жгучий морозный ветер, но и снег…»

«Получается, – подумал я, – это подлинные записи Сирина. Пусть это перемежается развесистой клюквой, но теперь можно определенно сказать, что автором этой клюквы является сам Сирин.

– От Александра Иннокентьевича осталось еще несколько коробок.

Юхнин достал из книжного шкафа три коробки.

– Но ведь у этих коробок есть хозяин. Почему вы вдруг решили, что можно ими распоряжаться по своему усмотрению? – спросил я.

– Когда Александр Иннокентьевич уезжал, он сказал, что если через два года он не вернется, то больше его ждать не стоит. А прошло уже четыре года.

– А почему именно сейчас вы решили передать мне эти вещи?

– На лето мы уезжаем в деревню. В последнее время в городе случались кражи, и у нас появились опасения, что какие-то люди могут проникнуть в наш дом во время нашего отсутствия и разворуют или повредят эти рукописи.

– А почему вы начали именно с тетрадки в темно-зеленой обложке?

– Все тетрадки, блокноты и дневники лежали в коробках, а эту тетрадку он оставил на столе, как будто специально для нас. Вот мы и подумали, что он это сделал неспроста…

Юхнин помог мне перетащить коробки в машину.

Дома я осмотрел содержимое коробок: там были тетрадки и блокноты с дневниковыми записями, конверты с фотографиями, стопки перевязанных писем – от каких-то Александра Чечулина и Виктора Минкушева, а сверху эти тетрадок лежали канцелярские папки с надписями «Рассказы».

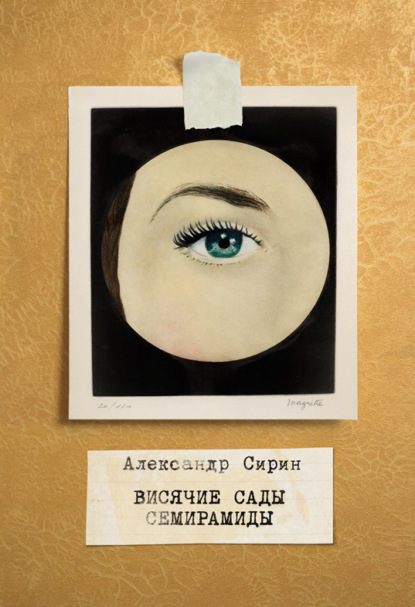

На лицевой стороне одной из папок была наклеена репродукция картины Рене Магритта «L’Oeil vert, ou L’Objet», над которой узкой полоской было вклеено название сборника – «Висячие сады Семирамиды». Я раскрыл папку. В ней лежали машинописные листы с пометками на полях: предисловие какого-то Чечулина, знакомый мне текст «Осквернитель праха» и еще десяток различных рассказов.

Теперь у меня возник тот же вопрос, который задает в своей рукописи Сирин, когда описывает, как в его руки попал архив Вячеслава Зенгина: «Что мне делать с этими коробками?» Вначале я подумал, что надо позвонить Сергею Михайлову и рассказать про мое посещение дома Сирина, но потом решил, что, вполне возможно, и в этот раз он посчитает все эти бумаги недостойными хранения в районном архиве. «Пусть полежат у меня, – решил я. – Подождем, как пелось в одной песне, когда наступят времена почище. А может, и сам Сирин, если с ним все в порядке, вернется из Соединенных Штатов и уже сам решит, что и как делать с этим архивом».

1987, 2006, 2016, 2020, 2023 гг.Лилит

Что предание говорит?

Прежде Евы была Лилит…

Не из глины, не из ребра —

Из рассветного серебра.

Улыбнулась из тростника —

И пропала на века…

Вадим Шефнер. «Лилит»Он принадлежал к числу тех мужчин, о которых никогда нельзя было сказать «мой». Даже находясь рядом, она чувствовала, что в мыслях и чувствах он находится где-то в другом месте. Он не любил бабских сюсюканий, и когда на одной из их первых встреч она в эмоциональном порыве назвала его «сладеньким», он сразу же осадил ее: «Давай без этих сюсюканий!» Она и сама не любила все эти пошловатые ласкательства вроде «котик», «зайчик», но тут по-женски не сдержалась – вырвалось «сладенький». Своим именем он был обязан второму советскому космонавту – Герману Титову. В ту пору было модно называть детей в честь космонавтов – Юра, Герман. Дома его звали Гера, но для нее он так и остался Германом. В этот круг доверительно-домашних отношений, где его называли Герой и обращались с какими-то ласковыми именами, вход для нее был закрыт. Он был не первый мужчина в ее жизни, но за эти четыре с половиной месяца их встреч и тесного общения она так и не сумела подобрать к нему ключики. С другими как-то очень быстро и легко удавалось найти нужную тональность, взять отношения под полный свой контроль, а Герман для нее так и остался недоступным и закрытым.

Они сошлись на новогоднем корпоративе в канун миллениума. Ее пригласили праздновать Новый год в отдел истории народов Кавказа, и там в числе приглашенных был он – Герман Бомштейн из Института социологии.

В нем была особая красота – красота молодых еврейских мужчин. Это была красота не какого-либо изгиба, линии или совокупности всех линий и изгибов. Это была красота древнего народа, красота древних мудрецов, особое выражение старческой печали, которую можно было увидеть и на лицах юношей которое неизменно сохраняло свою инаковость в потомках и по которому враги и соплеменники среди сотен лиц с орлиным профилем узнавали одни чужого, другие своего. Инаковость, отстраненность Германа присутствовала во всем: в его одежде, в очках, в сочетании его имени, отчества и фамилии – Герман Нахумович Бомштейн. Она до этого уже несколько раз встречалась с ним на разных конференциях. Несмотря на молодость, его имя было на слуху среди историков и социологов. Про него говорили, что он будущее Института социологии. Он занимался социализацией детей у финно-угорских и тюркоязычных народов Поволжья. Выпустил несколько десятков статей, две монографии. Она же занималась родильной обрядностью карелов-людиков. После одной из конференций, на которой они оба выступали, он подошел к ней и похвалил ее доклад. Возможно, это были просто дежурные слова, но ей было приятно.