Полная версия

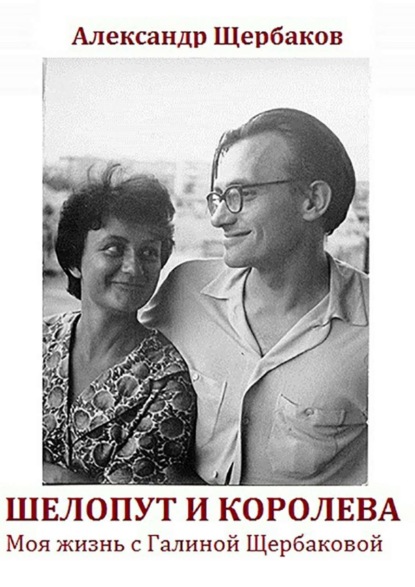

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

А начинался он как естественное проявление одной из граней творческой натуры. Писательство Галины Щербаковой началось в основном с романов. Потом у нее пошли повести – жанр более любимый читателями. А затем из-под ее пера, как бы стремившегося к густейшей краткости, стало появляться все больше рассказов.

Конечно, она не ставила своей целью именно такую эволюцию. Но так слагалась логика ее писательского развития. И видимо в соответствии с ней однажды плавное течение прозы сменилось на прямую речь «действующих лиц». Вот тогда-то мы и услышали от новоявленного драматурга давнюю, из детства идущую историю.

Она началась, когда в 1941 году немцы захватили Донбасс. «Удивительным было то, что в школу, открытую немцами, бабушка меня не отдала, а мама очень хотела.

– Арифметика и география, – говорила мама, – одинаковы при любой власти.

– Не надо ребенка перекручивать. Она живая. Эти немецкие школы кончатся через полгода, ну, через год. А что-то не то в головенку ей бросят.

Я плакала. Я хотела во второй класс. Бабушка не сдалась и сама проходила со мной учебники».

Как потом оказалось, мама была очень увлечена вкапыванием на дорогах штырей, на которых рвались шины немецких грузовиков, а ее ребенок тем временем вкрался в доверие к семейству местных интеллектуалов, ведущих происхождение из инженерии, завезенной еще валлийским промышленником Джоном Юзом, основателем Донецка (Юзовки). У потомков славного рода была шикарная по тому времени библиотека литературной классики. И потихоньку том за томом будущая писательница от нечего делать освоила ее.

«У знакомых, что жили через две улицы от нас, была огромная библиотека, и хотя они неохотно пускали в свой дом посторонних, меня почему-то приняли и допустили до этого царства книг. Я в свои 8-12 лет читала оглашенно, заглатывая все подряд. После Сталинградской битвы немцы отступали через наши края. В городе шла перестрелка, ходить по улицам было небезопасно. Но я собрала все прочитанные книги и сказала, что мне нужно их отнести и взять другие, так как сегодня вечером мне уже нечего читать. Ни мама, ни бабушка не смогли меня остановить. Сейчас-то понимаю, какая это была дурь, ведь запросто могли подстрелить».

Случившийся по геополитическим обстоятельствам (и бабушкиным «косным» устремлениям) год неучения стал воистину для нее стержневым, а возможно, и определившим жизнь.

Как бы там ни было, но когда советская власть вернулась и открыла местную библиотеку, наша заядлая книгочейка была смертельно оскорблена, когда ей, как какому-то малышу, предложили почитать Маршака и Чуковского. «А я в то время прочла уже всего Ромена Роллана». Проблема и впрямь была: во вновь открывшейся читальне действительно было мало книг. Что могла сделать бедная библиотекарша под требовательным взглядом дочери вчерашней партизанки?..

«И тогда из какой-то старенькой тумбочки она достала и отдала мне пьесы – репертуарные сборники театров: Бернарда Шоу, Шекспира, пьесы советских писателей. Это был настоящий клад, с тех пор я безумно люблю драматургию».

– Я как заглянула в первую из них, так и замерла от удивления. Что это такое? Это не книга – но это интереснее, чем книга, показалось мне тогда, – вспоминала много лет спустя Галина.

…И вот пришла пора ей самой сделать нечто «интереснее, чем книга». Несколько лет она посвятила любимому занятию. За это время были написаны четыре пьесы и четыре сценария. Сценарии оказались счастливее пьес – по ним сняты фильмы. Кинорежиссеров привлекало умение автора создавать правдивые картины нашей жизни. Но написание сценариев было прекращено тем же авторским вердиктом от 1987 года. С десятком заявок на сценарии, сочиненных по просьбам студий, поступили просто: вместо вычеркнутого слова «заявка» было написано – «рассказ».

Третья глава

I

Помните, Алена Бондарева взялась написать книгу о писателе Г.Щербаковой? В связи с этим какое-то время назад я отдал ей в качестве подсобного материала часть внутриредакционных рецензий на сочинения нашей общей героини. Сейчас, когда в моем мемуаре подошла пора коснуться чисто литературных дел, я попросил вернуть их мне. Алена отсканировала и прислала копии по e-mailу.

Они мне о многом напомнили, и в частности – о затерявшемся «Кузе-Кирюше», втором Галином сочинении в ее писательской жизни. Я стал с интересом вглядываться в плохочитаемые тексты (вторые или третьи копии машинописных рецензий), поскольку в памяти об этом рассказе почти ничего не сохранилось, кроме самой общей схемы.

И вот передо мной суждение Валерия Осипова, которое сходу начинается такими словами: «Я прочитал три рассказа и две повести Галины Щербаковой. На мой взгляд, все они принципиально не подходят для «Молодой Гвардии». А завершается отзыв безотрадной сентенцией: «Трудно посоветовать автору что-либо конкретное (и конструктивное)… Может быть, ей стоит предложить свои произведения в журналы, чтобы там получить более подробную литературную консультацию, которая, возможно, поможет ей в дальнейшем».

Вообще-то, если бы Галина была чуть пооборотистей, она, распространи такой отзыв по редакциям и литературным конторам либерального толка, могла снискать их благосклонность и существенно ускорить продвижение своих произведений, и, может быть, прием в Союз писателей. В те времена главными предметами нелюбви, а то и просто ненависти прогрессивной интеллигенции были четыре объекта. Писатель Всеволод Кочетов со своим романом «Чего же ты хочешь?» («решительно выступил против разложения советского общества западной культурой и пропагандой») – «тупое и бездарное сочинение», по справедливому определению «метропольца» Евгения Попова. Писатель Иван Шевцов со своим романом «Тля» («впервые в советской литературе появилась книга об идеологических подрывных действиях космополитов и сионистов») – тупость и бездарность, почти по всеобщему мнению, тут были возведены в квадрат. Журнал «Октябрь», главным редактором которого долгое время как раз и был Кочетов. И журнал «Молодая гвардия» – главный рупор почвенничества, русофильства, так называемого «русского возрождения».

Так вот, многие считавшие идеи этого журнала просто-напросто троглодитскими, переносили свою оценку и на издательство «Молодая гвардия», выпускавшего ежемесячник. Таким образом, отторжение писателя одиозной «конторой» можно было при желании считать знаком авторской порядочности. Тем более, когда отрицательная аттестация основывалась на такого рода аргументации:

««Кузя-Кирюша» (рассказ). Вызывает недоумение какая-то болезненная ущербность героини. Она существует на белом свете совершенно одна – без друзей, знакомых, сослуживцев. Работающие с ней вместе учителя чужды и неприятны ей все подряд. Вокруг героини пустота… И только получение комнаты (и сосед, нарочито дремучий молодой карьерист на ниве просвещения) дают импульс для общественного проявления героини. Обморок, или сердечный приступ, плюс положительный персонаж (корреспондент газеты, который конечно же все понимает абсолютно правильно), – вот, собственно говоря, и все светлые, активные эпизоды рассказа, которые в свою очередь тоже как-то слишком уж «слезливо, жалостливо» смотрятся со стороны. Все же остальное – не более чем затяжная рефлексия, которая, на мой взгляд, объясняется не общественными (как это пытается представить автор, изображающий свою героиню «лучом света», а все окружающее ее – «темным царством»), а психологическими последствиями какой-то клинической замкнутости героини рассказа в маленьком мирке своих коротковолновых ощущений. Вот это – укороченность мироощущения – автору показать безусловно удалось. А разговоры о Шолохове, Ремарке, Сталине – все это мнимая смелость, все это только разговоры, которые ни разу не подкрепляются плотью активных, реальных поступков и действий. Но зачем же привлекать литературу к анализу болезненно уходящей, отгораживающейся от всего на свете души? Это забота скорее медицины и, может быть, даже психиатрии… Современная жизнь с ее огромной сетью разветвленных общественных и личных коммуникаций просто органически исключает из житейской практики людей условия, в которых (как под хрупким стеклянным колпаком) может существовать человек, подобный героине рассказа Г.Щербаковой».

Я виноват перед читателем, приведя эту выдержку, из которой вряд ли можно понять, о чем рассказ. Но сделал это намеренно, чтобы дать представление об уровне доброй половины заключений о рукописях, возвращаемых нам в останкинскую слободу из отделов прозы самых различных журналов и издательств. Авторы, казалось, были всего больше озабочены разъяснением близорукому писателю сути «современной жизни с ее огромной…» и т. д. и растолковыванием ему, мимо чего он прошел, не заметив… Впредь постараюсь обходиться без упоминаний таких толкователей, хотя весьма забавно было бы «покататься-поваляться» на их… полудоносах, понаблюдать, как отнюдь не темные люди, какие-никакие литераторы, стараются не столько выразить свое мнение о написанном, сколько, подобно Михаилу Шолохову на известном съезде, раскрыть, наконец, глаза начальству на гнилую идейную сущность своего собрата-сочинителя.

Но, нет, не будем заниматься этим. «Кузя-Кирюша» нам интереснее, и вот как излагает существо рассказа Бенедикт Сарнов в рецензии на предполагаемый сборник сочинений Галины.

«Г.Щербакова не делит своих персонажей на «положительных» и «отрицательных». Она рисует их сложными. Такими, какими видит их в жизни. Но, разумеется, никак нельзя сказать, что всех их она одинаково любит.

…Только работа и делает людей людьми. Ярче всего это показано в рассказе «Кузя-Кирюша», в котором автор сталкивает учительницу Гусеву с молодым чиновником гороно Володей.

Случайно эти два человека оказались новоселами в одной и той же квартире. Служат они оба – в одной «системе», «системе просвещения». Но Гусева – работает, а не просто служит. Она учит детей. Дело это – живое, сложное, поэтому у нее и ее коллег – множество трудностей и нерешенных проблем. Естественно, что частью этих проблем она делится с соседом во время воскресного чаепития. Володя использует этот соседский разговор в своем докладе на одном из совещаний. Причем, использует не как пример проблемы, требующий решения, а как повод для того, чтобы осудить «незрелую» учительницу с «чуждыми» взглядами.

Чиновник гороно Володя тоже мог бы работать, т. е. ходить по школам, сидеть на уроках, выяснять подлинные нужды учеников и учителей. Тогда бы он не грозил, не клеймил, а искренне старался что-то понять, помочь, исправить. Но у Володи нет внутренней потребности выражать себя в какой-либо работе. У него – лишь одна жизненная потребность: создавать для себя наилучшие, наиболее выгодные условия существования. Именно это и лишает его права называться человеком. Именно этим качествам Володи автор и противопоставляет бескорыстный труд Гусевой, делающий всю ее жизнь такой человечной, такой наполненной».

А вот интерпретация рассказа уже известной нам Инны Соловьевой.

«Во второй работе Галины Щербаковой «Кузя-Кирюша» сохраняется некоторая линейность, «объявленность наперед» нравственного конфликта – тройного конфликта между корыстным, деловитым и приученным ловить крамолу молодым жильцом двухкомнатной квартиры – его соседкой, героиней рассказа, пылкой в своем ощущении, что где неладно, искренней в своем протесте против зла и в своем доверии, что ее должны понять верно, – и корреспондентом молодежной газеты, парнем, который видит вещи так же горячо и верно, как героиня, но к тому же еще крепко стоит на земле, умеет постоять за правду не только смело, а и результативно, с успехом… Но написано все это уже несравненно тоньше, богаче (по сравнению с повестью «Кто из вас генерал, девочки?» – А.Щ.), с мягкой «объективирующей» зоркостью. В этом смысле очень удачной представляется сцена объяснения героини с приглашенным ею в гости соседом, когда очень изящно и грустно угадывается «второй план» ее рассуждений: героиня не ораторствует, она просто в волнении, а волнение – от того, что она смущена своей решительностью, с какой позвала в гости молодого (моложе ее) соседа, смущена лихостью, с какой выпила принесенного им вина, смущена тем, что он – во всех смыслах слова – чужой, и это отчуждение надо преодолеть хотя бы вот так, повышенной прямотой разговора на больные темы времени…»

Можно было бы привести еще немало выписок, дополняющих «портрет» рассказа. Но ограничусь одной точкой зрения – Алексея Приймы.

«…Инициативу журнала «Знамя», опубликовавшего на своих страницах «Стену», можно только приветствовать, даже, быть может, гордиться тем, что журнал вдруг вот взял да открыл новое «полнозвучное» ИМЯ.

Но уж коль открыл, то не во вред, наверное, знакомство «с новым именем» и продолжить… А рассказы Г.Щербаковой, на одном дыхании прочитанные мною, стоят этого продолжения, которое «следует»… Наиболее на страницах нашего журнала представимый – «Куза-Кирюша». Вот его-то я хотел бы порекомендовать к печати.

…Г.Щербакова в рассказе «Кузя-Кирюша» переносит классический «треугольник» из сферы амурных связей в сферу социально-общественных отношений. Вместо «он ее любит – а она его нет, потому что влюблена в другого» у Г.Щербаковой «он от начала до конца подлец – и она его ненавидит, но верит, что сыщется на белом свете – другой хороший человек, который и сыскивается». Над этим новым «треугольником Г.Щербаковой» стоит задуматься (и критика, уверен я, еще задумается над ним и поставки его автору в заслугу); налицо ведь новаторское решение «старой как мир сказки». Очень современное решение. Очень в духе времени.

Отрицательный персонаж в рассказе – этакий моложавый карьерист (то, что он карьерист, читатель как бы сам домысливает, и эту возможность читательскую посоучаствовать, подомышлять тоже нужно поставить в заслугу молодому прозаику). Положительный персонаж – напротив – сердцем болеет за другого человека, свою собственную карьеру ни в грош не ставя. А героиня – оказывается как бы между двух огней, между «плохим» и «хорошим». И вместе с ней мы, читатели, тоже, в конце концов, склонны полагать, что всегда побеждает, и в случае героини нашей тоже победит, только «хорошее». Оптимистический вывод налицо – финальная мажорная нота представляется и, в общем контексте рассказа, гармоничной и, в контексте непростой судьбы школьной учительницы, вполне оправданной. Давно ожидаемой.

…Рассказ читается с напряженным вниманием, герои, действующие в его пределах, суть не одномерные «отрицательные» и «положительные» персонажи, но – люди с поливалентными, я бы сказал, характерами – есть и хорошее в них, есть и плохое, а так называемый эффект узнавания сопутствует нашему чтению поминутно – то и дело ловишь себя на мысли: правда жизни стала в рассказе Г.Щербаковой художественной правдой, жизнь не скопирована молодым прозаиком в соответствии с какими-то там таинственными законами художественного письма – жизнь во всей ее полноте, со всеми ее радостями и горестями, болями и сомнениями, неудачами и срывами зримо, вещно и, я бы даже сказал, хищно воплощена в нем, в прекрасном рассказе этом – «Кузя-Кирюша».

Именно – хищно, без рюшечек и бантиков».

Куда подевался этот рассказ без рюшечек, не знаю. Можно предположить, исходя из «кислого» отношения автора к «Генералам», что сама Галина запрятала его куда-то подальше, дабы избежать вероятности оказаться в «молодых прозаиках». Поначалу, когда подоспел период «клева на Щербакову», у нее «в рукаве» было и без него много «новинок» из того знаменитого чемодана. А потом… Потом Щербакова вдруг предстала перед читателем совершенно непривычной гранью, многих из публики обратившей в недоумение: и тот же писатель, но и иной – не тот. В критике не раз мелькнуло определение: новый старый автор.

Михаилу Бутову из «Нового мира» удалось в своем обширном интервью с Галиной «разговорить» ее на эту деликатную тему.

– …Однажды у меня появилось чувство, что я здорово отстала. Я будто внезапно очнулась и обнаружила: литература, жизнь, весь мир – все уехало куда-то далеко-далеко вперед. А я застряла, где была. И должна теперь либо кричать вслед: мол, оглянитесь, вспомните, что и здесь тоже остались люди, не все уехали вместе с вами, – либо же догонять, даже обогнать. В итоге я заняла все-таки позицию промежуточную. Я и догнала, и осталась с теми, кто не сумел ухватить за хвост уходящее время. Так вот, в моих ранних вещах никогда не было прямой речи автора, мое собственное «я» оставалось за кадром. Существует такое мнение, и я к нему прислушивалась: когда ты говоришь «я», ты уже не способна ничего сказать о другом, только о себе. А тут я поняла: если я хочу писать некую иную прозу, я непременно должна быть там, внутри. Вроде бы и формальная вещь, но меня письмо от первого лица невероятно раскрепостило. Как будто я долго жила в запертой комнате, а теперь открываю двери, окна, стала выходить и смотреть: оказывается, и там что-то есть, и там… Я сразу обрела второе дыхание. Это не значит, что я собираюсь отныне работать только так. Моя последняя повесть, «Актриса и милиционер», сделана от третьего лица. Но все равно я вступила в какой-то другой мир, заговорила другим голосом – о том, о чем не могла, не умела говорить раньше.

Это было сказано в 1999 году. А само знаменательное «событие» произошло в 1994-м, при написании повести «Радости жизни» – «про тетю Таню». Это про нее Галя писала своей сестре: «Начиная с повести о тете Тане, я как-то легко перешла в какое-то другое состояние – я знаю, я умею, я не боюсь».

Вот при таких обстоятельствах она и могла отправить в какое-нибудь небытие «Кузю-Кирюшу», создававшегося в пору неуверенности и опасений. В сожжение рукописи я не верю: сама мысль о нем повергла бы ироничную Галину в состояние неудержимого смеха. Так что я надеюсь еще прочесть этот памятный рассказ.

Но как кстати в мой мемуар прикатилась повесть «Радости жизни» (в некоторых сборниках – «Радости ее жизни»). Она – одна из немногих, про которые сама Галина сообщила: это и про нее самое. Правда, где-то во второй половине сочинения обнаруживается, что рассказчицу зовут Оля. Уверен, это не недосмотр автора, а его стремление к внутренней правдивости. Какие-то, полагаю, детали в интересах художественной правды прошли обработку в писательском воображении – и «я» уже стало не Галей, а «образом». Олей. Все же остальное население повести, включая тетю Таню, осталось под своими подлинными, дзержинскими (по названию городка), именами. Как и в рассказе «Бабушка и Сталин», написанным позднее (2006 г.), но относящимся к тому же периоду жизни нашей героини.

Прочтем фрагменты из этих сочинений, и нам многое станет ясно, откуда есть зародились и пошли в творчестве писательницы важные постоянные темы и мотивы.

«…Пока мы ночью ехали домой, немцы уже отбомбили Киев.

Дальше пошла другая жизнь. Срочно уезжало начальство. Махонький наш городок просто встал от этого на дыбы. Бегство власти было посильнее немецкого наступления. Райкомовские жены мотались по городу в бигудях, собирая у тех, кто рожей не вышел для эвакуации, чемоданы. Одна такая примчалась к нам.

…– Ой! Ой! Ой! – сказала бабушка. – Откуда у нас чемоданы? Мы ж по курортам не ездим…

– Так вы ж тока-тока из Москвы. Я видела его своими глазами. Вы ж мимо нас ехали на бричке.

– Так он же сломался, – сказала бабушка. – Просто раз – и крышка отвалилась.

– Вы жадная, Николаевна, это все говорят. А время-то какое! Война! Надо помогать друг другу!

– Да что вы говорите? – смеялась ей в лицо бабушка. – Война! Надо же! То-то я смотрю, вас тут как подожгли. И на кого ж вы нас оставляете? – Бабушка слегка подвыла последние слова.

Но дама уже ломилась в соседний дом». («Бабушка и Сталин»).

«…Сразу после войны нас выселили из квартиры, которую дедушка построил на свои кровные в двадцать девятом году. Наши дома называли «жилкооп». «Вы где живете? – На Жилкоопе. А вы? – «На мелкой промышленности». Так у нас говорили.

Вернувшиеся из эвакуации начальники приглядели не разрушенные войной наши каменные домики с садочками, палисадниками, клумбами и выпихнули нас из них, можно сказать, в двадцать четыре часа. Какие там права и законы! Во-первых, мы в отличие от эвакуированных провели войну на оккупированной территории, а потому нам полагалось за это отвечать. Но главным больным местом нашей семьи был дядя Леня, который с сорок первого года сидел в Бутырской тюрьме как враг народа. Можно сказать, мы были счастливы, что нас – бабушку, дедушку, родителей и троих детей – не выгнали на улицу ни в чем, что нам по справедливости советской власти полагалось, а дали комнатенку в так называемых «финских домиках», куда мы и втиснулись, окружив собой огромную, встроенную в комнату, печку. Финны, хоть и отсталый по сравнению с великим советским народ, не подозревали, что в двухкомнатной квартире будут жить аж четыре семьи. В другой комнате жили две молодые пары, пригнанные из Западной Украины на поднятие разрушенных шахт. Комнатка для ванной – ах, эти финны! – была превращена жильцами в угольный склад, потому как соседи тоже построили посреди комнаты печку. В туалете, к которому вода не была подведена изначально, странным образом оказался поставленный унитаз. Когда жилкооповские подружки приходили ко мне в гости, я им его демонстрировала, и они удивлялись и возмущались людьми, которые могут ходить по-большому в квартире. Это ж какие надо иметь понятия? Мои объяснения про воду не прошли. Какая вода? Откуда ей взяться на такое?

Интересная история была с нашей мебелью. Ее некуда было брать из оставленного дома. Ее растыкали по знакомым, прося об этом как Христа ради. Труднее всего оказалось приткнуть пианино. В конце концов его поставила к себе в сарай моя учительница музыки. Когда мы с мамой накрыли инструмент старыми одеялами, сестра учительницы музыки, учительница географии в нашей школе, сказала маме: «Передайте, Валечка, Федору Николаевичу (дедушке), что он проиграл наше пари». Я из книжек знала, что такое пари, но вообразить не могла, к чему его присобачить в нашей жизни. Пари и унитаз с нашей жизнью не сочетались. Это были пришельцы из других миров, и вызывать они могли только удивление. От этого и запомнились слова о пари, и еще потому, что мама цыкнула, когда я спросила, что имела в виду учительница. Всю дорогу она ругалась, что вечно я лезу куда не надо, что вечно идиотские вопросы, что нельзя до такой степени «ничего не понимать самостоятельно, без лишних вопросов, если дан ум».

<…>Так вот пари, оказывается, было такое.

Учительница географии: не надо строить в жилкоопе дом. Если строить, то свою личную саманную мазанку. С государством ни на каких условиях связываться нельзя – все равно отнимет и скажет, что так и надо.

Дедушка: спорим.

Время показало, у кого был ум.

Мы безропотно гнездились у печки, а потом родители, не выдержав скученности, пошли строить ту самую мазанку. На стройку брали мою младшую сестру, чтоб нянчить совсем маленького брата. Послевоенного сыночка мама с глаз своих не спускала и не доверяла никому.

Я же оставалась сторожем финской комнаты, потому что – мало ли что… Пригнанные с запада украинцы не внушали моей семье доверия…

…И вот я оставалась одна. Я не открывала ставни, потому что в полумраке поставленные абы как вещи: трюмо посередине, кушетка на попа, разновысокие кровати под единым одеялом, шкаф в простенке между двумя узкими, но высокими окнами (ставни к ним были много ниже, потому что их сняли с петель на старой квартире и привезли завернутыми в скатерти), – так вот, все это в сумраке способствовало моему буйному воображению.

В полумраке все казалось красивым подземельем, где я – пленница влюбленного в меня ксендза: прочла какой-то роман без начала и конца, продававшийся на базаре постранично на самокрутки и кульки для семечек. Дедушка любил «спасать книги». У меня до сих пор стоит Пушкин с семнадцатой страницы, а Гоголь – с сорок второй. Гоголь почему-то шел шибче. Видимо, быстрей загорался. Или более соответствовал семечкам.

Однажды, когда я убедительно и страстно объясняла ксендзу, что любила, люблю и буду любить только краковского шляхтича, не помню, как там его звали, скажем, Кшиштоф, дверь распахнулась и…». И дальше – про тетю Таню. («Радости жизни»).

А тем временем у пианино, изгнанного райкомовцами из дома вместе с его владельцами, протекала своя жизнь. В силу каких-то житейских передряг оно переехало еще раз, теперь – к тете Лене Чумачке. И «однажды бабушка сказала: «Пойдем к Чумачке». …В крохотном саманном домике наш «инструмент» выглядел как слон в посудной лавке. Он был нелеп, смущен и обескуражен. Тетя Лена была портниха-надомница.

…Мы еще не вошли во двор, А она уже кричала:

– Приходили тут… Спрашивали, чем мы занимались при немцах.

– И что ты сказала?

– А то и сказала! Они ответили, что никаких фактов нет.