Полная версия

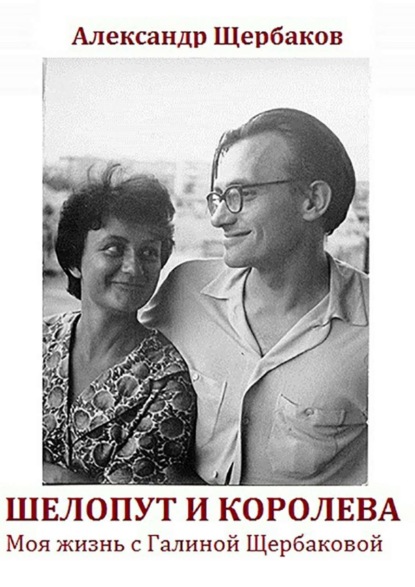

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Замечания по тексту я принимала только от мужа, я давно знаю, что он лучше меня понимает мои «закидоны» и сумеет поймать меня в каком-нибудь совсем уж завиральном полете слов и мыслей». («Как это все писалось» [«На вас уповаю»]. «Вам и не снилось». ВАГРИУС. 2004).

В одном телеинтервью Галя сказала, что она быстро написала эту повесть – за одно лето. Память тогда подвела писательницу. Все было сделано гораздо быстрей. И она действительно попросила меня почитать рукопись. После этого разговор был, однако, не о словесных «закидонах», а скорее, о «полете мыслей». Я сказал, что все славно написано, но… не ясно, что здесь главное, перипетии душевной маеты учительницы Татьяны Николаевны Кольцовой или история любви ребят. Было бы гораздо интересней, если бы больше рассказывалось о Юльке и Романе, а не про их училку. А еще лучше эту Танечку вообще убрать.

Через какое-то время (никак не более недели, а точнее не помню) был готов другой вариант – нынешнее «Вам и не снилось». Он меня как читателя тоже не вполне устраивал: Танечка не была изничтожена, хотя и сильно уменьшилась в объеме страниц.

– Что, жалко написанного? – спросил я у автора.

– Жалко, – честно признался автор.

Это можно было понять. Ну, и ладно, решил я. Было бы из-за чего упираться. Так, хорошенькая повестушка. По сравнению с тем, что уже ждет своего часа, лежит в столе… С теми же «Провинциалами»…

Уже потом, через много лет, пытаешься выявить обоснования «иррациональной, непрогнозируемой народной любви».

Смелость? Может быть.

Вот фрагмент отчета в «Независимой газете» о вечере памяти Галины Щербаковой в ЦДЛ. Тогдашняя сотрудница журнала «Юность» Татьяна Бобрынина, ныне генеральный директор издательского центра «Новая Юность», по словам автора отчета Наталии Лазаревой, «способствовала появлению нового и до боли известного людям разных поколений названия для повести: «Вам и не снилось». Конечно, большую известность этому названию придал одноименный фильм Ильи Фрэза, но ведь сначала-то была проза, и проза не простая и, что крайне важно для того времени, не очень-то проходимая. «Тогда это была маленькая революция – говорить о любви между детьми», – заметила Бобрынина. Тем не менее революция свершилась…»

Но здесь имела место и авторская решительность иного рода, изначально присущая писательнице, о которой писала еще И.Соловьева в известной нам рецензии.

«Галина Щербакова проявляет смелость, беря в качестве сюжетов… – сюжеты традиционно-драматические, постоянные… Смелость, о которой мы упомянули, основана на ее уверенности: в жизни не так уж много разнообразия, если рассматривать ее сюжетные драматические схемы, только все дело в том, что «проживать» эту схему каждый будет в соответствии со своим человеческим опытом, в соответствии со своим «стилем» и «жанром» личности, – посмотрим же, что конкретно получится в каждом данном случае…»

Да уж, трудно найти тему более традиционную, а говоря откровенно, заезженную (поэтому и опасную), чем «Ромео и Джультта». Возможно, у большинства прозаиков есть та или иная ее вариация. Почему же именно на Галину Щербакову обрушился такой шумный и неожиданный успех? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но могу предложить гипотезу.

Возьмите «Вам и не снилось», откройте на любой странице и почитайте 2-3 минуты. Будет ли вам скучно? Возникнет ли внутрислуховое или чисто зрительное неудобство от входящего текста? Не станет ли он отвлекать ваше драгоценное внимание на изысканные, любовно извлеченные к случаю из заветных запасников словечки и выражения, свойственные сугубо виртуозному мастеру стилевой игры?..

…К чему я веду? К тому, что в самом природном слоге Щербаковой изначально заложена интонация, идеально подходящая для естественного современного изложения очень простой истории, когда-то случившейся в Вероне (а до нее – и во многих других местах, где обретались люди).

«…Рассказывает Щербакова просто. Интеллигентно. Обыкновенно. (Это Магомаев боялся повторять «слова привычные».) Доверчиво. С завлекательными подробностями… Остроумно. Не чураясь сленговых новинок. Играя в снисходительность к героям, читателям и себе. Только играя…» Это слова критика Андрея Немзера (газета «Время») на новомировские повести Галины о любви: «Love-стория», «У ног лежачих женщин», «Радости жизни, «Косточка авокадо» (А.Немзер «Как, с чего начать мою историю?»). В интернетовской рецензии, написанной, по всему, студентом-филологом под ником Spyumejin, сказано: «В контрольной по лексикологии в одном из заданий на определение узуальности-окказионализма у меня был маленький фрагмент из повести Галины Щербаковой «Мальчик и девочка», буквально напичканный коннотативно-насыщенными словами. …У писательницы стиль такой – в самой известной повести 1979 года под названиями «Ромка и Юлька» и «Вам и не снилось» язык практически такой же – разговорная речь во всех её изгибах, разумном ёрничестве и живости. Нет ни одного момента, когда читать скучно, потому что сам текст будто мерцает и переливается разными красками. При том, что обычно описываются совершенно, казалось бы, тривиальные вещи» (LiveLib).

А вот мнение литературоведа, критика Аллы Марченко: «Главное – это ее интонация, сам способ рассказывания, я бы сказала – довлатовский. И читают ее, так же как и Довлатова, и интеллектуалы, и люди простые» («Независимая газета», 07.06.2012).

Такое суждение не раз поддерживала и сама Галина Николаевна. На встречи с читателями «случается, приглашают. Только я отказываюсь. Потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь «Вам и не снилось». А у меня уже скулы сводит ее обсуждать. Я давным-давно другую мысль думаю – хотя бы две мысли мне позволено думать? Да она никогда и не была для меня главной вещью. Скажем, почти одновременно опубликовали другую мою повесть, «Дверь в чужую жизнь», – так она куда лучше, я уже тогда так считала. Она серьезнее, глубже» («Новый мир», 1999 г.).

Осталось только убедить в этом «широкого» читателя. И издателя. В конце 2012 года был выпущен том на 640 страниц в серии «Русская классика». Его выход принес мне огромную радость. Что вошло в него? Совсем не то, что критики считают вершинами щербаковской прозы. А то, что быстрее всего расходилось и расходится в книжных магазинах. И как называется этот прекрасно изданный том? Догадайтесь с трех раз.

«Вам и не снилось».

Между прочим, был читатель, который, не зная об этом, публично разделил мое мнение об излишнем присутствии в повести училки, Танечки, которую жалко было выбросить, раз уж она появилась. Александр Аронов, хороший поэт и на редкость меткий критик. В большой рецензии в «Московском комсомольце» он писал: «Мне вот тоже бросились в глаза ее недостатки. Скажем, композиционная нестройность, рыхлость, случайность какая-то в архитектонике. Повесть поначалу складывается как описание жизни учительницы, ранее бывшей актрисой, да неудавшейся, о ее матери, увлекавшейся работой до того, что «проскочила» она и личную жизнь и материнство. А только мы успели познакомиться с учительницей Таней, как действие переносится на ее класс, там, поколебавшись, останавливает свой выбор на двух учениках и рассказом их влюбленности себя исчерпывает».

Стоит сказать, в связи с чем написана эта рецензия. Галина так вспоминала конец 1979 года:

– Я сидела поджавши хвост. Мне так вмазали со всех сторон, что нужно было еще в себя прийти. В «Московском комсомольце» напечатали огромное письмо учителей, которые требовали уволить редактора журнала «Юность», где была опубликована повесть, а автора чтобы лишили навсегда возможности сочинять и публиковаться.

Газета с этим письмом у нас не сохранилась. Но другая – есть. Со статьей двух преподавателей московских педучилищ под заголовком «Март без весны». Там с большевистской прямотой говорилось: «Поражают ограниченность и духовная бедность героев, особенно Юльки. Жалкое впечатление производит 17-летняя девушка, ничем не интересующаяся, кроме личных переживаний. Словно где-то в другом мире существуют общественные интересы, искусство, друзья… Автор не только не дает пищи для серьезных размышлений о жизни, не побуждает к душевной работе, но и приводит молодых читателей к поспешным выводам и обобщениям. И в трудном деле воспитания чувств эта повесть не будет помощником».

Вот на эти «заметки», как их обозначили педагогини, более двадцати лет кохавшие свою собственную смену, и отвечал в своем разборе повести Александр Аронов. Он назвал его «Весна без марта?» и был вынужден говорить бедным учительницам, видимо, с девичества замороченными наркомпросовскими идеалами Надежды Крупской, очевидные истины.

«Нельзя «бороться» с персонажами, как с живыми людьми. Нельзя не замечать мира авторского, внутри которого они только и существуют.

…Вот, например, у живых было бы не важно, как их зовут. И с Юли спрос не больше и не меньше, чем с Гали, а с Романа, чем с Петра. А в книге это обстоятельство важнейшее. Потому, что «Юля», перевести ее на итальянский, – «Джульетта». А Роман – самое похожее из русских имен на Ромео. И тот, кто этого не замечает, просто читал не эту повесть, а слушал абстрактный пересказ о чьей-то там несвоевременной влюбленности.

Вот здесь и легкая, скажем, композиция повести может оказаться содержательной. Не так уж случайно в начале повести возникает «Вестсайдская история» – тоже ведь откровенный вариант «Ромео и Джульетты», и ребята вовсе не радуются ей. То ли потому, что спектакль бездарен, тo ли они просто не узнают в этой экзотике самих себя и своих нужд. А тут мы замечаем, как Таня похожа и не похожа на «Таню» Арбузова, тоже названную в тексте. И что все мамы и все учительницы рассмотрены, если и не со всех сторон, то с одной, самой для этого разговора важной: как они умеют любить и как это умение делает их счастливыми (а неумение – несчастными).

…Итак, «от чресл враждебных родилась чета, любившая наперекор звездам…».

Как раз это и не ново. И ругать за это 16-летнюю Юльку (забыв о 14-летней Джульетте) наивно. Нам рассказана именно старая история, чтобы мы могли проверить не героев – они заданы, а себя. Не может ли и среди нас погибнуть, не состояться великая, ни с чем не сравнимая первая любовь?»

По-моему, Аронов был единственный в московской прессе, кто с пониманием дела отозвался на мгновенно возникший интерес миллионов читателей к этой публикации «Юности». «А прогрессивные, высоколобые критики тоже ставили меня на место, – вспоминала Галина, – возмущались: как же так, приличных людей наказывают, притесняют – шел 1979 год, знаменитая кампания по шельмованию «метропольцев», – а тут посмела вспухнуть какая-то Щербакова, которую все почему-то читают, хотя никакого права на это она не имеет».

«Литературная газета» вообще учудила штуку. К старшеклассникам приходил ее сотрудник и спрашивал, к примеру, кто из них читал «Первую любовь» Тургенева. Оказывалось, почти никто. «А вам и не снилось»? Оказывалось, почти все. Вывод – похожий на заключение двух педучилищных менторов: «повесть не будет помощником» в образовательном процессе. Как ни странно, именно в писательской газете проявили при этом сравнении полное отсутствие литературного такта по отношению не только к вдруг «вспухнувшему» автору, но, в первую очередь, к неповинному ни в чем уважаемому русскому классику.

Скажу откровенно: это лицеприятие «через губу» к читательскому успеху Щербаковой со стороны и официального, властного литературного истеблишмента, и со стороны, как бы нынче сказали, «оппозиционного», не менее деспотичного, обусловило ее отношение (я бы его определил как снобское) к так называемому литературному сообществу. Она состояла, конечно, в Союзе писателей (московском) и даже была где-то в начале девяностых на одном собрании, а потом долго отплевывалась от вкуса его некой совковой партийности. Ни на одной сугубо писательской тусовке за всю жизнь она ни разу не бывала (кроме официальных, когда, например, входила в жюри книжных конкурсов).

– Я живу обособленно, – говорила она в одном из интервью. – Редко выхожу из дома. Сохраняю силы и здоровье, чтобы еще написать сколько-то вещей, которые уже крутятся у меня в голове. А если я начну растрачивать свои силы на тусовки или на танцы перед журналистами – я на этом и кончусь. К тому же я безумно обидчива. А всякая тусовка, всякая компания остра своими пересечениями. Я могу услышать какие-то слова, которые ранят меня до такой степени, что я потом долго буду не в состоянии работать. Возможно, для актрисы, для Пугачевой, делать себе промоушн и в порядке вещей. Но я, во-первых, этого не умею. А во-вторых, я все-таки не актриса, у меня другая профессия, и мне дорого мое доброе имя и душевное спокойствие.

В этом стопроцентно правдивом признании хочу выделить три слова: я безумно обидчива. Именно поэтому я и отнес время рождения ее «отшельнической» позиции к 1979 году. На самом деле, с какой стати человека стали теснить и явно агрессивные «моралисты», и собраться по перу, с трудом сдерживающие свою спонтанную, не имеющую даже внятного резона неприязнь? Все это – из-за небольшой удачно написавшейся повести?..

С того времени у нее выработалось (она выработала в себе) отношение к литературной критике в отношении себя, и негативной, и благоприятной, – не то чтобы равнодушное, а какое-то ледяное. В этом, подозреваю, как раз проявлялось истинное неравнодушие – боязнь дать прорваться «безумной обидчивости». Такое испытывают, уверен, многие писатели, заявляющие, что им глубоко не интересна критика, плевать они на нее хотели. На самом-то деле они тоже очень обидчивы, да только стесняются в этом признаться.

А вот к журналистам она всегда благоволила. Не помню ни одного случая, чтобы она отказала кому-то во встрече, даже когда была не очень здорова. Случалось, приходили, мягко говоря, не слишком квалифицированные представители нашего цеха, и не раз Галя откладывала стило автора большой прозы ради усовершенствования заметки репортера из большой или малой московской газеты. А потом обязательно поила его чаем.

Честно сказать, мне нравилось такое ее мировосприятие и такой образ жизни. Я не мог представить ее природную естественность в обществе манерных литмужчин и дам, каких я, например, видел, сопровождая ее на книжных выставках-ярмарках (так и тянуло приписать – «тщеславия»). Такими уж они мне виделись, прошу прощения за мой пристрастный, неисправимо провинциальный взгляд: горделивыми, словно на котурнах, безнадежно утратившие простую непосредственность. Особенно удручающе было, когда подспудное фанфаронство проступало (впрочем, часто оно и не особенно скрывалось) через маску нарочитой, как у кота Матроскина, машинальной учтивости. Я мысленно иногда воображал свою писательницу похожей на одну (одного) из них, и мне становилось не по себе. Конечно, это относилось не ко всем сплошь. Но преимущественно…

Отсутствие «светскости» в моей жене однажды явственно открылось мне. Я уговорил ее пойти со мной на раут в честь какой-то годовщины «Эха Москвы». Тогда редакция еще приглашала на свои подобные сборы так называемых «отцов-основателей». Мне, когда работал в «Огоньке», ставшем одним из ее учредителей, волею судеб выпало принимать участие в становлении этого феномена в период его эмбрионального развития.

Мероприятия «Эха» мне нравились отсутствием официозности, свободой взаимного общения всех со всеми. Я заведомо полагал, что Галина, такая озорная, шебутная в любой компании, будет там как рыба в воде. И, как только к ней подошли, узнав в гостье известную писательницу, две сотрудницы радиостанции, я ушел «в свободное плавание».

Когда через какое-то время опять прирулил к ней, то был озадачен. Внешне все было обыкновенно, и человек, не знавший Галину, считал бы, все идет как надо. Таким человеком и была женщина, которая с ней о чем-то оживленно говорила. Галя ей время от времени утвердительно кивала, повторяя какое-то из последних услышанных ею слов. Подойдя к ним, я понял, она не вникает в эти слова и вообще находится в состоянии чуть ли не сомнамбулизма. Что-то такое я уже однажды видел… И тут же вспомнил: Звенигород, «Елочка», увиденная в деревянную дырочку от выпавшего сучка фигурка нашей дочки с каким-то таким же безотчетным сонным поведением.

Я, отведя Галю от собеседницы, спросил:

– У тебя случайно нет температуры?

– Да нет.

– Домой хочешь?

– Хочу!..

…Помните бродячую мудрость: мужчина склонен находить в жене жену-маму или жену-дочь? В тот момент я впервые почувствовал в ней еще и жену-дочь.

Как в этом рассказе повелось, одни и те же события, обстоятельства читатель может увидеть не только с моей стороны, но и, если это достижимо, глазами Галины. Вот и сейчас – ее слово.

– Я попала в Москву с той волной, которой руководил наш славный ЦК. Ему ведь было дано право забрасывать невод в большие города для отлова крупных рыб. Москва почти наполовину состоит из этого улова. Есть рыбы очень крупные, такие, как Ельцин или Горбачев. Есть рыбешки поменьше. Журналисты – наособицу. А мой муж как раз и был переведен в Москву как собкор «Комсомолки», вслед за ним приехала сюда и я. Мне тогда было уже больше тридцати. Я была влюблена в Москву, меня можно было брать голыми руками, прошептав на ухо: «Неглинка» или «Волхонка». Наверное, это выглядело глуповато и наивно. Москва не приемлет сентиментальности. И, в сущности, правильно. Хотя поняла я это позже. Москва нахлебалась лиха с десантом маргиналов, еще начиная с революции. Я попала в столицу на пике любви к Булгакову, во время расцвета чертовщины вокруг него. Из всего этого родился рассказ «Косточка авокадо», один из тех, которые нравятся самой. Он про любовь и нелюбовь Москвы и провинции друг к другу. Тем более, опыт первый уже появился. Была омрачена радость получения квартиры. Гневом тех, кто ждал улучшения своей жилплощади несколько десятилетий подряд. Моя родная тетка, живущая в столице с тридцать девятого, недобро поджимала губы, когда мы въехали в останкинскую «комсомольскую деревню», в сущности построенную для провинциалов. Кому было интересно, что все мы – пришельцы-десантники – где-то оставили хорошие квартиры, привычный уклад жизни, что свой приезд мы считали обоюдоважным для себя и для Москвы. Мы готовы были щедро отдавать, а нас считали нахалами и чужаками…

…До Москвы я работала журналистом в Челябинске, Ростове, Волгограде. Немножко хлебнула и московской журналистики. Но чего-то мне в работе столичного газетчика не хватало. Искренности, дружественности в отношениях с людьми, что ли? Или просто пришла моя пора идти и заняться тем, к чему неудержимо тянуло? Знакомые москвичи говорили: «Что значит – села писать? Вот уйдешь на пенсию, тогда и будешь писать». Мне кажется, что в Ростове мне бы так не сказали…

…Некоторое время меня нигде не печатали. И, когда моя третья повесть «Вам и не снилось…» несколько лет пролежала в различных изданиях, я, вконец отчаявшись, заслюнявила конвертик и отправила ее на студию имени Горького, адресовав Сергею Аполлинариевичу Герасимову. Через несколько дней мне позвонила его жена Тамара Макарова: «Я получила вашу повесть, она мне очень понравилась. Сергей Аполлинариевич в Париже, но я ее передала на студию». Еще через три дня позвонил Илья Фрэз: «Запомните, я позвонил вам первый». И действительно, потом был просто шквал звонков. Через некоторое время родился тот фильм, который вы все знаете. И вот тут-то стало все раскручиваться. …Меня стали печатать, по моим сценариям стали снимать фильмы. Но я по-прежнему ощущала какую-то неуютность от жизни в Москве. И тогда придумала лично для себя терапию: я в Москву только еду, я в нее еще не приехала. И от этой установки на пребывание «вне» ушла боль, как выходят на своей станции попутчики по купе. Я играю в эту игру уже не один десяток лет. У меня нет ни капли обиды на тех, кто здесь родился. Я им даже завидую, как завидую римлянам и лондонцам. Но и немножко жалею москвичей, потому что многие так и не поняли, что все мы – жертвы системы, при которой пристойная цивилизованная жизнь возможна только на определенных участках земли. А большая часть русских просторов как бы не для белого человека. Суровая, не верящая слезам Москва бьет сильно, но и помогает раскрыться способностям человека максимально.

…Конечно, москвичи могут мне возразить: какого же черта вы, умники-провинциалы, не построите себе клозеты и театры, не проложите дороги, а лезете туда, где все сделано до вас? Почему не реализуетесь в родном городе? И строим, и прокладываем, и реализуемся. Но даже когда в самой захудалой и вшивой деревне будет телефон, а сельский фельдшер будет приезжать к пациентам на джипе «Чероки», какая-то часть провинциалов все равно будет собирать свои чемоданы и, воткнув в уши плейер, полетит, поплывет, поедет в Москву… Это как закон природы, как закон рождения и смерти.

(Запись Натальи Шеховцовой).

…И впрямь сложившееся весьма определенно отношение Галины к сообществу никогда не переносилось ею ни на Москву как на таковую, ни на одного конкретного человека. При общении она всегда была внимательна, мила и предупредительна. По мне так, даже слишком предупредительна…

…Но с нашей Галей не соскучишься. Даже когда ее нет. Вдруг ненароком стали попадаться книжки с авторскими дарственными надписями. Исай Кузнецов, Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Михаил Львовский, Михаил Рощин… Сколько еще? Не знаю. Она их, оказывается, сразу ставила на полки «по алфавиту» или просто запихивала в еще не прочитанные новинки. Откуда они взялись? Из сопоставления дат и названий сочинений можно предположить, что Галина с их авторами встречалась в редакциях «Нового мира», «Советского писателя», «ВАГРИУСА».

Ну, а то, что перечисленные выше авторы – в основном, драматурги, то это или случайность, или… метка обозначенной колонтитулом, но так и не заполненной страницы жизни героини этого мемуара.

…Почти во всех писательских справочниках против фамилии Галины Щербаковой стоит – прозаик, драматург. Однако драматургом она перестала быть в 1987 году. По собственному решению.

За год до этого ее пригласил прославленный столичный театр с предложением поставить пьесу, написанную по ее же повести «Ах, Маня». Свой «театральный роман» она впоследствии отобразила в повести «Подробности мелких чувств», позаботившись о том, чтобы читатель не мог по тексту с определенностью сказать: о, да ведь тут вот кто описан! Между тем, ее главного героя, драматурга Николая Коршунова, точно так же, как Г.Щербакову, зазвали в «Театр Номер Один Советского Союза». Вот как это было в его восприятии (которое, без сомнения, совпадало с восприятием автора повести).

«В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, – а он и не мог быть похожим в размере ковра три на четыре, – сидел Главный с закрытыми, тяжело набрякшими веками. Какой-то человек, видимо, имеющий фамилию Кучерявый, ломко стоял рядом, крутя в руках не то указку, не то жезл, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», – подумал Коршунов и да, угадал.

…Веки Главного были уже подняты.

– Подождем? – спросил Главный Кучерявого. И сам сказал: – Подождем. Без нее нельзя.

Потом он уже сосредоточил взгляд на Коршунове, который думал в этот момент, что поднятие век, в сущности, может ничего не значить. <…>Коршунов сейчас, в кресле, согласен был на самую малость. На огрызок. Ну, чтоб его увидели в этом кабинете, что ли?

<…>И только он осознал, что спасение есть и в конце концов никто его здесь не замуровал, он может встать и уйти, как разверзлись двери и вошла Она.

Народная артистка – любимица народа, и это не тавтология, первое может не означать второе, а второе может не быть первым. Тут же было полное совпадение, тут все было чисто, как в стерильной колбе».

Сразу ставшая главной в ситуации Народная Артистка, как выяснилось, хотела «малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я словами не бросаюсь, меня тут знают… Ваш портрет будет висеть здесь…» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного…» Так вот, насчет «малю-ю-ю-сенькой переделки». Она у Щербаковой продолжалась много месяцев. После каждой встречи с Народной автор возвращался очень озадаченным. Всякий раз требовались изменения в одну сторону: главная роль в пьесе с каждым ее обсуждением должна была становиться еще более главнее, главнее, главнее. В нее, главную роль, переносились самые живые, «человеческие» черты прочих персонажей, их удачные реплики и т. д. И в какой-то момент автор сказала Народной Артистке, что дальше так дело не пойдет. На что ей та спокойно сказала: – А вы знаете, что после этого вас никто, никто никогда не поставит?

Вот на этом и была поставлена точка в профессии Щербаковой как драматурга. «Подумать только, – вздымала она руки перед самыми близкими, – я за это время могла бы написать столько…»

Так завершился ее «драматургический запой».