Полная версия:

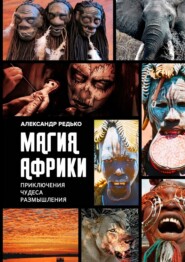

Магия Африки. Приключения. Чудеса. Размышления

Довольно скоро, справа по борту мы заметили несколько голов гиппопотамов, торчащих из воды неподалеку от берега. Звери внимательно смотрели в нашу сторону, но пока что не проявляли видимых признаков беспокойства. Нас предупреждали, что животные эти довольно агрессивны. Находясь на берегу, очень опасно оказаться между гиппопотамом и рекой, так как он решит, что его хотят отсечь от воды, и будет вас атаковать. Находясь же в каноэ на реке, ни в коем случае не следует приближаться к ним, иначе они кинутся защищать свою лежку и перевернут лодку, с непредсказуемыми последствиями для жизни людей, оказавшихся в воде. И особенно агрессивны одиночные особи, которые посчитают вашу лодку конкурентом на брачное ложе.

По этим причинам наш караван стал прижиматься к противоположному берегу. Но тут мы увидели целое стадо бегемотов: одни из них лежали на небольшой песчаной косе, а вот три головы, торчащие из воды ближе всего к нам, незамедлительно и решительно двинулись в нашу сторону. Каноэ, ломая строй, шарахнулись опять на середину реки, и мы все отчаянно заработали веслами, стараясь побыстрее уйти из опасного места. Или звери поняли наши намерения, или им было лень, но отпугнув от стада, преследовать нас они не стали. А мы, встревоженно сбившись в кучу, еще долго не могли прийти в себя и восстановить строй. Перестав грести, все пустили лодки по течению и бурно обсуждали случившееся: насколько реальной была опасность?.. какие повадки у этих речных громил?.. и что ждет нас дальше?

Еще Геродот, Аристотель и Плиний в своих трудах описали гиппопотама, называя его речной лошадью, или водной коровой. Первого живого бегемота привезли в Рим за 58 лет до нашей эры, и затем в цирках гладиаторы сражались с этими исполинами. Просвещенная Европа увидела гиппопотама в 1851 году, на Всемирной выставке в Лондонском Риджент – парке, и с тех пор им занялись ученые-зоологи.

Эти крупные животные ведут полу-наземный, полуводный образ жизни и считаются очень опасными. Они хорошо плавают, быстро бегают по суше, вооружены грозными клыками и часто нападают на потенциального противника. В основном, конечно, гиппо живут в воде, стадами от трех до пятидесяти голов. Каждое из них имеет свой водоем, от небольшого болотца до огромного озера, или отрезок реки, с частью прилегающей суши. Свои владения гиппопотамы метят весьма оригинальным способом: крутя хвостом, как пропеллером, они разбрызгивают во все стороны выделяющийся кал, и горе чужаку из другого стада, нарушившему эти пахучие границы.

В воде эти животные предпочитают глубины до полутора метров, расхаживая по дну и вырывая с корнем большие подводные растения. Тем самым они чистят русла, предупреждая широкие разливы рек и затопление суши. В небольших водоемах гиппопотамы любят почти весь день стоять стадом, прижавшись друг к другу. Их ноздри, глаза и уши находятся на одной плоскости и поэтому видны одновременно, как торчащие перископы, а при нырянии они плотно закрываются. Однако под водой эти гиганты могут находится не более пяти- шести минут. А вот пловцы они отменные: известно, что гиппопотамы могут переплывать по океану тридцать километров от материка до острова Занзибар.

На сушу эти водные коровы выходят только для того, чтобы пастись. В поисках зеленой травы, они могут уходить на несколько километров от своего водоема, безошибочно находя дорогу назад. Делают это гиппопотамы в основном ночью, но могут и днем попастись недалеко от берега. Ведь у них несколько желудков, а длина кишечника – в два раза длиннее, чем у слона; как набить едой такое пузо? Вот и приходится им поглощать до шестидесяти килограммов пищи в сутки. А в сухой сезон эти звери едят даже тростник и сено, так как их желудочно-кишечный тракт способен усваивать сухую целлюлозу. Никаким другим животным не удается нагуливать такой огромный вес на столь скудных кормах. Последний может достигать трех с половиной тонн. Такой гигант имеет длину до четырех и высоту в холке – до полутора метров.

А рождается он пятидесятикилограммовым малышом. Беременность длится восемь месяцев, а роды происходят под водой. Там же детеныши сосут материнское молоко, при этом самка лежит на дне на боку, почти как свиноматка. Принято считать, что молоко гиппопотамов имеет розовый цвет, но это не совсем так. У них слишком много сальных желез, выделяющих маслянистый секрет, который спасает кожные покровы животного от палящего солнца. И эти выделения действительно имеют красный цвет. Кормление маленького бегемота мамой, в свою очередь, происходит на суше. И, конечно, же, в это самое время из сальных желез выделяется описанный выше красный секрет, и смешивается с обычным белым молоком. А при смешивании белого и красного получается нежно-розовый цвет. По той же причине и сами малыши гиппо имеют розовый цвет и потому являются лакомой едой для крокодилов и львов. Но взрослые члены стада бесстрашно защищают молодняк. Их крупные нижние клыки, которые растут всю жизнь, могут достигать в длину шестидесяти сантиметров и являются грозным оружием.

Клыки бегемотов ценятся у людей выше, чем слоновые бивни, так как не желтеют от времени, в отличие от последних. Когда-то из клыков гиппо делали вставные зубные челюсти и протезы. Короткие, но сильные ноги этого зверя имеют четыре пальца без когтей и небольшие копыта. С их помощью он может карабкаться вверх даже по крутым беретам рек и долго гнаться за нарушителем его спокойствия. Серо- коричневая кожа этого живого танка достигает толщины пяти сантиметров, и по прочности ей нет равных. Буры дубили ее не менее шести лет. Твердая, как камень, она использовалась бушменами для изготовления копий и щитов, а старатели даже шлифовали на ней алмазы!

Принято считать, что гиппопотамы нападают только в ответ на внешнюю угрозу. Но кто может знать, как он расценит любого постороннего, появившегося в его владениях? Еще Д. Ливингстон описал случай нападения самки гиппо на его лодку на той же реке Замбези, где мы сейчас сплавляемся. А известный немецкий исследователь Б. Гржимек сообщил о двух случаях, приключившихся с ним. На его железную лодку на озере Эдуард в Конго напал матерый самец этого животного. От сильного удара негр слуга вылетел из лодки, описал в воздухе круг и шлепнулся прямо на клык, торчавший из широко раскрытой пасти разъяренного зверя. Несчастный сильно поранил себе ягодицу, но кусать его гиппопотам почему-то не стал и уплыл к берегу. В другой раз гиппо напал на его машину-амфибию и пробил клыком ее обшивку. Путешественник только чудом не утонул. Не боятся гиппопотамы и огня. Известны случаи, когда они не раз без всякой на то причины нападали на рыбаков и носильщиков, дремавших ночью у костра, и убивали их… Вот в таком опасном окружении продолжается наше путешествие по великой реке. Человека здесь царем природы не считают и правильно делают… Учтем и будем вести себя скромнее.

Еще часа через три мы причалили к берегу у довольно большой, по здешним меркам, деревни народности тонга. Прямо в прибрежной воде растут высокие деревья с раскидистыми кронами. Это так называемые сосисочные деревья. На их крепких ветвях, как на длинных веревках, висят большие плоды, по форме напоминающие земляные орехи, длиной более полуметра. К сожалению, они являются съедобными только для бабуинов, шныряющих вокруг в немалом количестве.

У берега пришвартована целая флотилия уже знакомых нам долбленых каноэ. Немало таких посудин, уже отслуживших свой век, валяются догнивать на прибрежном откосе. Быстро зачерпнув воды из реки в деревянные корыта, местные женщины отходят от нее подальше и стирают нехитрую одежду. Мы тоже, не дожидаясь крокодилов, быстренько выскакиваем на песок, вытаскивая туда свои лодки, и идем в деревню. В центре ее – артезианский колодец, изготовленный японской благотворительной организацией. Чернокожие ребятишки, которых кругом великое множество, с большим удовольствием, по очереди, качают ручку колонки, наполняя прохладной водой наши опустевшие фляги. Утолив жажду и ополоснув лица, мы осматриваемся…

Вокруг колодца стоят три главных деревенских здания: больница, школа и церковь. Зданиями их, конечно, можно назвать с натяжкой, но староста поселка, который нас сопровождает, говорит о них с большой гордостью. Площадь каждого не более двадцати квадратных метров, но сложены они из необожженного кирпича и даже оштукатурены. Правда, вместо окон и дверей просто проемы в стенах, а жерди крыш покрыты тростником.

Внутри церкви устроены два ряда глиняных тумб для сидения и центральная тумба, побольше, для проповедника. На торцевой глиняной стене белой краской написано: «Африканская апостольская миссия в Замбии». В церкви никого нет, и на наш вопрос, когда проводится служба, староста говорит, что кто хочет и когда хочет, тот сам и молится, о чем хочет. Нательных крестиков ни у одного из жителей деревни мы не увидели, и в церковь за все время, что мы были там – никто не заходил. В хижинах также отсутствовали какие-либо символы христианской веры, но почти в каждой из них стояли уже знакомые нам деревянные идолы усопших родственников. Делаем логичный вывод: искусственно насаждаемое западными миссионерами христианство здесь так и не прижилось настоящим образом…

В помещении больницы, а точнее амбулатории шел прием педиатра, периодически приезжающего сюда из города. Это был чернокожий мужчина лет сорока, в светлых брюках и рубашке. Он взвешивал грудных детей в брезентовой люльке, привязанной к большому торговому безмену и выдавал всем по какому-то порошку. Несколько молодых мамаш, дожидающихся своей очереди, оживленно болтали, хвастаясь друг перед другом своими малышами, которых они носят в платках за спиной, почти так, как это делают цыгане. Рейнджер Спайк пояснил нам, что данная деревня – это районный центр и женщины прибыли к врачу из соседних деревень, пройдя немало километров по бушу. Как мы поняли, дети постарше, те, кто уже может ходить, обходятся в своей жизни без советов врача. Десятки босоногих галдящих чернокожих детишек толпами бегали за каждым из нас, протягивая ладошки за сувенирами. Маленькие – голышом, дети постарше – в коротких рваных штанишках, а подростки – в ношеных импортных майках, подаренных туристами.

Практически у всех ребятишек имеется резко выраженное плоскостопие, при виде которого наши доктора схватились бы за голову и стали бы назначать лечение. А дети, знай себе, бегают босиком десятки километров каждый день, и ноги у них, судя по всему, не болят. Не менее примечателен и другой факт: и у детей, и у взрослых прекрасные ровные белоснежные зубы, несмотря на то, что ни щеток, ни «блендамедов» в деревне нет. А может быть, именно поэтому зубы и не испортились, что не стирают они эмаль различными фирменными абразивами? Вероятно, главный доктор здесь – естественный отбор, и результаты его работы лучше, чем у многих ученых мужей от медицины. Представляю, в какие гримасы скорчатся их физиономии при этих словах, но факт налицо: дети, выжившие в подобных суровых условиях, физически крепче и здоровее «уняньканных» сверстников: они прошли фильтры природы и заслужили право жить…

Невольно задумываешься: а не потому ли наша цивилизация явно вырождается, что доктора упорно заставляют жить тех, кому на роду, механизмами естественного отбора, это не написано? Звучит довольно жестко, но не губим ли мы, в принципе, всю человеческую популяцию планеты, вырывая из законов естественного отбора отдельные, поврежденные от роду особи?..

Вот и с актуальнейшим СПИДом не все понятно. Что это: болезнь, Божья кара или «зачистка» человеческой породы? Ведь в мире уже под сорок миллионов человек являются вич – инфицированными. Ежегодно с таким диагнозом умирают три миллиона мужчин и женщин. И подавляющее большинство их – жители Африки. Так, например, в Замбии, где мы сейчас находимся, до восьми – десяти процентов всех больничных коек занято пациентами со СПИДом. Но такая избирательность вовсе не потому, что данная болезнь «предназначена» для африканцев. Археологическими находками в ущелье Олдувай, где нам еще предстоит побывать, доказано, что человечество зародилось на этом материке. Вероятно, здесь же вышло на волю то, что должно спасти или уничтожить нынешнюю цивилизацию людей.

Многие читали об обнаружении таинственной пещеры «Китум» на границе Кении и Уганды. Все, кто рискнул ее посетить, быстро умирают от ужасных внутренних кровотечений. Вирусы, обнаруживаемые у погибших, пока что не известны современной науке. Было лишь доказано, что пещера эта является своеобразным реактором, порождающим новые смертоносные виды вирусов. Некоторые ученые подозревают, что и СПИД – родом из этой щели. И ползет он оттуда на все континенты, выборочно поражая определенную категорию людей…

Слышал ли кто-нибудь, что от этой «болезни» умер достойный человек, образец для подражания, совесть нации и т. д. Нет, все наоборот: хоть в простой среде, хоть в богемной, СПИД выкашивает тех, кто преступил определенные законы человеческого общества. Вот почему, нам, по большому счету, видимо бессмысленно бороться с болезнью, которая – не совсем и болезнь, скорее всего. Лучше было бы осознать глубинную причину происходящего, а не тратить время на борьбу с его следствием…

Или вот новая напасть, именуемая как коронавирус, что обрушилась нынче на человечество. Некоторые люди уверены, что коронавирус создан либо в китайских, либо в американских лабораториях. Как правило, это те – кто считает человека «царем природы», который способен на деяния – равные божественным…

Если бы они лучше изучали «мат-часть», то знали бы, что вирусы появились на миллионы лет раньше человека и на эволюционной лестнице развития стоят на несколько ступеней выше нас. И это вирусы способны делать с человеком все – что им заблагорассудится, а вовсе не наоборот… Мы же с вами, увы, способны лишь отчаянно защищаться в случаях их атаки, путем социального разобщения и не всегда надежных медикаментозных препятствий в виде вакцин…

В подтверждение своих слов сообщу вам кое-что о вирусах, пока мы идем по деревне, по направлению к местной школе. Ведь вирусы – это тоже природные обитатели Африки, по которой мы путешествуем, Тем более, что проявлений их разнообразной жизнедеятельности в ней гораздо больше, чем на любом другом континенте. А кроме того, я – врач по своему образованию и первой профессии и потому неплохо знаю о строении и свойствах вирусов…

Так вот, вирусы – это древнейшие существа, появившимися ещё до разделения нашей – клеточной формы жизни – на три домена. Они являются самыми многочисленными биологическими объектами на Земле и по этому показателю превосходят все организмы, вместе взятые (их более 100 миллионов типов). Вирусы легко поражают все формы клеточных организмов, включая животных, растения, бактерии и грибы. Структура их генома демонстрирует огромное количество вариантов своей организации и в генетическом плане они более разнообразны, чем бактерии, растения, животные и человек.

Существуют миллионы различных типов вирусов, но только около 5000 из них были детально описаны. Ученые до сих пор не понимают, с кем имеют дело: они так и не признали вирус ни живым существом – ни неживой структурой. От живых организмов вирусы отличаются полным отсутствием основного и энергетического обмена и отсутствием сложнейшего элемента живых систем – аппарата синтеза белка. При этом, генетический материал вируса может быть представлен общими с живыми существами ДНК, либо РНК.

Это на картинках он круглый и с шипами. На самом же деле у натурального вируса, находящегося вне организма – носителя нет ни собственной оболочки, ни каких-либо жизненных функций. Пока вирус находится во внеклеточной среде или в процессе заражения клетки, он существует в виде некоего информационного блока генетического материала в виде ДНК или РНК. Свободный вирус – это просто цепочка генов, которая способна внедряется в клетки живого существа, с целью изменения – повреждения их геномов. Это своеобразный негативный информационный файл, паразитическое действие которого абсолютно схоже с действием компьютерного вируса, поражающего его базовые настройки.

Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как независимые частицы биополимеров. Для синтеза собственных молекул им необходима клетка-хозяин, в которую они должны доставить свой генетический материал. Вирусы впрыскивают свою РНК через плазматическую мембрану клетки и используя её материал строят себе защитную белковую оболочку – «капсид». Только тогда их уже можно увидеть и классифицировать…

Размножение вирусов – безупречней и совершенней нашего. Они не практикуют сложное клеточное деление. Вирусы просто используют генный набор клетки-хозяина для образования множественных копий самих себя, и эта их само-сборка происходит внутри пораженной ими клетки. Они, словно на принтере, копируют там себя в неисчислимом множестве, при этом, каждая копия – совершенней оригинала. Происходит буквально конвейерная сборка вирусных частиц, с параллельной модификацией (мутацией) их структуры. Они немыслимым образом синтезируют ДНК-копии своих РНК через особый механизм «прыгающих генов». При этом, они еще и активно эволюционируют путем естественного отбора.

Многие удивятся, но вирусы являются одним из главных естественных средств переноса генов между различными видами; механизма, который обеспечивает генетическое разнообразие мира животных и растений. Считается, что вирусы сыграли центральную роль в ранней эволюции Земной биомассы, ещё до разделения её на бактерии, археи и эукариоты, произошедшего во времена последнего универсального общего предка жизни на Земле. Но и по сей день вирусы остаются одним из крупнейших живых хранилищ неисследованного генетического разнообразия на Земле.

Вот отчего вирусы имеют генетические связи со всеми представителями флоры и фауны Земли. Согласно последним исследованиям, геном человека более чем на 32% состоит из вирусоподобных элементов. С помощью вирусов может происходить так называемый горизонтальный перенос генов (ксенология), то есть передача генетической информации не от непосредственных родителей к своему потомству, а между двумя неродственными, или даже относящимися к разным видам особями.

Как видите, вирусы – это базовые сущности планеты, во многом регулирующие создание и жизнь подавляющего большинства её живых организмов, в том числе и человека. Они старше, могущественнее и «мудрее» нас. Они устойчивее человека во внешней среде, они не болеют и не умирают, как мы. Вирусы могут без спроса прийти в клетки организма и также не спрашивая нас уйти из него. Надежд на выработку устойчивого иммунитета к ним довольно мало: как только мы строим такой барьер – вирус тут же мутирует и становится вновь опасным. Более того, некоторым вирусам, в том числе вирусу иммунодефицита человека, возбудителям вирусных гепатитов, легко удаётся ускользать от иммунного ответа со стороны нашей защитной системы. Не исключено, что и нынешний коронависрус не будет вызывать выработку устойчивых иммунных тел, что сделает малоэффективным вакцинирование от него…

За свою историю жизнедеятельность человечества неоднократно подвергалась ударам разнообразных бактериальных и вирусных эпидемий. Но, как уже заметили многие врачи-специалисты, нынешняя пандемия, вызванная коронавирусом, принципиально отличается от предыдущих эпидемий своей вирулентностью, патогенностью и скоростью мутаций возбудителя. Это делает её комплексный, многовекторный исход для нас – совершенно непредсказуемым…

– В чем же причина такого – серьезного по своим последствиям, – удара по человеческой популяции? – спросит меня серьезный аналитик

– Анализируя изменения в состоянии планетарной природы, отмечаемые в последние десятилетия, можно предположить, что причина нынешней пандемии в том, что человечество, своей хищнической жизнедеятельностью, разрушило базовый биологический и экологический баланс между поверхностной биосферой и самим телом планеты; тот сакральный баланс, которой жизненно необходим для принципиального сохранения жизни на Земле. Человечество стало врагом для земной природы и всех обитателей нашей планеты. И пандемия инфекционного заболевания – это некий оперативный природный инструмент, предназначенный для «хирургической» коррекции гибельных нарушений в гармонии совместного бытия всех заинтересованных планетарных субъектов…

Нельзя исключить, что человечество всё же сумеет изобрести действенную вакцину против данного штамма коронавируса. Но данная мера не устранит истинной причины ни нынешней пандемии, ни тех новых пандемий, которые несомненно последуют за ней. И цель их будет состоять не в том, чтобы полностью ликвидировать человечество, а в том, чтобы путем регулярных, пост-эпидемических, экономических кризисов – свернуть его промышленное производство, пагубное для планеты и ее биосферы – до уровня начала прошлого, 20-го века…

Вот такая, довольно печальная картина вырисовывается для всех нас. Но, вспомнив об актуальнейшей проблеме нынешнего человечества, я несколько отвлекся от рассказа о деревне, к которой пристали наши каноэ. Третье общественное сооружение на ее площади – это школа. В единственном классе шел урок. Заглянув в проем, выполняющий роль окна, мы увидели около двух десятков учеников в возрасте от десяти до двадцати лет, сидящих за настоящими партами, установленными на глиняном полу. Такой же молодой учитель что-то писал мелом на доске.

Увидев нас, все, включая учителя, заорали, вскинули вверх руки и стремглав вылетели на улицу просить подарки. Особым спросом пользовались шариковые ручки и солнцезащитные очки. Некоторые из подростков знали кое-какие стандартные английские фразы и с удовольствием демонстрировали нам свою ученость. Учитель старался держаться с достоинством и демонстративно выставлял напоказ свои резиновые вьетнамские тапочки. Наконец, поняв, что все привезенные нами подарки закончились, жители деревни привычно занялись своими обычными делами. Только староста да любопытные мальчишки по-прежнему сопровождали нас неотлучно.

Примерно полтора десятка хижин стоят на разном расстоянии вокруг площади, как бы отдельными маленькими хуторами. Некоторые из них сплетены из жердей и обмазаны глиной, но есть и квадратные сооружения из сырого кирпича. Крыши же у всех хижин одинаковы: покатый толстый слой тростника, лежащий на каркасе из длинных веток.

Вокруг хижин бродит большое количество пестрых черно-белых коз, которые обгладывают чахлую листву с редких кустов и даже становятся на задние ноги, стараясь дотянуться до веток деревьев. Кудахчут куры, разлетаясь в стороны от шляющихся бесцельно собак. Иногда пройдет по направлению к реке то одна, то другая женщина, неся на голове корыто с грязным бельем. А вот мужчин практически не видно. За работой мы застали только деревенского мельника, крутившего каменные жернова в специальной хижине. Две женщины принесли ему по мешку кукурузных зерен и терпеливо ждали, когда мельник, похожий на черта, обсыпанного с ног до головы белой мучной пылью, закончит предыдущий заказ.

С визгом промчалась стая низкорослых пятнистых поросят, и снова стал слышен только непрерывный звон от множества неподвижно висящих в горячем воздухе мух. Около некоторых хижин растут высокие пышные кусты олеандров. Несмотря на африканскую зиму, они буквально обсыпаны крупными красно-розовыми цветами.

Вокруг деревни, среди высокой сухой травы, разбросаны небольшие поля, засаженные кукурузой, тыквой и каким-то неизвестным нам злаковым растением. Несколько женщин косят их серпом, как на картинах русских художников-передвижников. Почти у каждой на боку, в платке, перекинутом через плечо, спит младенец. На краю каждого поля, в ветвях высокого и очень мощного дерева, под названием «нвана», устроена вышка-настил из деревянных щитов, на которых сидит мужчина с большим барабаном. Его задача – громким его гулом отгонять диких животных от своих посевов, а такие гости сюда приходят постоянно, особенно ночами.

Староста деревни пригласил нас к своей хижине, предложив попробовать местную еду. Его жена, полная моложавая женщина, с гордостью показала нам дырку вместо отсутствующих у нее двух верхних резцов и артистично сплюнула через нее, вызвав приступ неистового восторга у наших австралийских полисменов. Оказывается, эти зубы ей удалили специально, для красоты, как первой леди деревни. Хозяйка угостила желающих сушеной рыбой, жареными зернами зеленого маиса с медом диких пчел, сушеной тыквой и дыней, козьим молоком и каким-то алкогольным напитком мутно-белого цвета, кисловатого вкуса и с резким запахом, приготовляемого из бурых корнеплодов. На закуску было предложено вяленое козье мясо. Напиток рискнули оценить лишь наши бравые полковники, а вот козлятина понравилась практически всем.

Сохранить мясо в Африке – это, сами понимаете, большая проблема, а тем более в деревне. Поэтому здесь и приспособились его вялить впрок. Мясо нарезается узкими полосками и подвешивается высоко на ветвях акации, так, чтобы его не достали ночью гиены и шакалы. Днем же приходится дежурить около него, отгоняя птиц. В течение двух дней оно выдерживается под горячим африканским солнцем. Мясо сначала темнеет, затем ссыхается, а потом совсем затвердевает. В таком состоянии его можно хранить несколько недель. Полоски или варятся в кипящей воде, или размачиваются, а затем обжариваются на углях. Мы с Юриком решились попробовать только мед. Должен признать, что он был очень вкусным и душистым.