Полная версия:

Славный путь к поражению

Отъезжали на следующий день вечером с Белорусского вокзала поездом Москва–Берлин. К нему были прицеплены вагоны до Амстердама, Парижа и наш вагон до Хук Ван Голланда. Э. Айзенштейна провожали жена, дети, седой элегантный мужчина преклонного возраста – его отец. В. Комарова провожала жена. Свадьба состоялась незадолго до отъезда. Я был без провожающих. Заграничный характер командировки придавал особую окраску проводам. Хотя отправлялись на четыре месяца, признаков грусти не было: уезжающие и провожающие одинаково были счастливы. Трудно передать словами ту радостную праздничную атмосферу, которая царила в момент проводов у дверей вагонов. И отъезжающие, и провожающие, до этого момента, знающие о возможной поездке в течение нескольких месяцев, не надеялись на нее, не верили в свою избранность. Позади многочисленные анкеты, проверки, комиссии – и вот у тебя в руках билет в конкретное купе, конкретного вагона с неизвестной тебе доселе табличкой Хук Ван Голланд. Эти детали говорили о многом. Это уже был не только билет на спальное место в международном вагоне – билет в иную жизнь. Во-первых, было признано, что мы соответствовали жестким требованиям – тебе доверяют. Людям текущего десятилетия, разъезжающим по многим странам на основе полученных в течение недели турпутевок, этот трепет и радость понять невозможно. Принималось во внимание и многое другое. Ты получишь преимущество в технических знаниях и развитии, ты станешь лидером в своем деле. Учитывались и материальные вопросы, иначе зачем бы и килька покупалась. Четырехмесячная командировка в капстрану по доходам могла приравниваться к трем годовым зарплатам в СССР, для ее участника реальностью становилась машина, кооперативная квартира на Родине. Для меня, рано потерявшего отца, выросшего в семье, где мама одна растила – четырех детей, да и для всех ребят моего возраста – двадцать шесть лет, это была недостижимая мечта.

Сели, поезд тронулся. Ставлю на столик купе водку, сырокопченую колбасу, кильку в томатном соусе. Немой вопрос моих коллег – почему в томате? Мы же предупреждали, что за границей тянет на соленое, к тому же, что очень важно, килька в пряном посоле хранится очень долго. Прошу прощения, не все понял на прошлом инструктаже, купил десять банок в томатном соусе, десять – пряного посола. Водку выпили, колбасу съели, но и килька в томатном соусе пришлась всем по вкусу.

В Белоруссии, в Орше, в наш вагон сели ребята из Могилевского ПО «Химволокно» вместе с руководителем П. Н. Зерновым – главным инженером предприятия. Белоруссию проехали, не заметив за разговорами окрестностей. Двухчасовая остановка в Бресте для смены пар колес с колеи СССР на колею Восточной и Западной Европы. Рекомендация: сходите в привокзальный ресторан и съешьте на память наш борщ с белорусским салом, была воспринята, как рекомендация по исполнению гимна – всеми. Далее – Польша, Восточная Германия, ночью – Западная Германия с кричащей на десятки километров рекламой на зданиях Западного Берлина. Все это проходит как в калейдоскопе с всевозрастающим уровнем благоустройства и освещения городов, вокзалов, перронов. Поражали люди на перронах: спокойные, неторопливые, очень хорошо одеты, причесаны, с прекрасными чемоданами. Это был другой мир для меня, имеющего тесную связь по жизни с Москвой, но еще большее удивление было написано на лицах ребят из Могилева. Это просматривалось прежде всего в пристальных взглядах, сопровождающихся поворотом голов до момента, пока не исчезнет объект удивления. Но при этом никаких восторгов, удивлений вслух. Согласно проведенному инструктажу в ЦК, мы не должны были ничем восторгаться. Русский, восторгающийся Западом, – находка для вербовщика. Логика простая – наша страна и жизнь в ней краше всех. В обеих Германиях еще оставались участки разрушенных домов, костелов, усадеб. Шел двадцать третий год после войны, но далеко не все раны еще были залечены.

Утром третьего дня вышли на территорию Голландии. Дома стояли так близко от железнодорожных путей, что казалось – ты едешь на трамвае. И это не отдельные участки в каком-то городе, это значительная часть пути. Но что это были за дома! Двух-, трехэтажные, отделанные кирпичом, плиткой, окрашенные во все цвета радуги, без заборов, но с участком газона, засаженного тюльпанами и другими цветами. И сами железнодорожные пути, прилегающая к ним территория, были настолько аккуратны, что составляли часть этой прекрасной картины. Это было начало июня, время когда цвели тюльпаны. В сравнении с хаосом на полосе отчуждения нашей железной дороги контраст был поразителен. Цветы не только в городах. В сельской местности ими были засажены громадные земельные участки, очень много было теплиц. Нам казалось, что это были не города, не страна, а сплошные театральные декорации суперфешенебельного театра. Громадное количество людей на велосипедах усиливало впечатление нереальности. Поезд прошел всю Голландию и прибыл на конечный пункт Хук Ван Голланд. Рельсы привели нас прямо в порт к берегу Северного моря. Оставшиеся несколько часов до отхода нашего парохода, идущего в Англию, шла погрузка овощей. Голландия первой поняла преимущества дешевой нефти и создала много отапливаемых теплиц, в которых круглый год вызревали помидоры. Наш пароход заполнялся именно этим грузом. Ящики с розовыми недозрелыми плодами грузили в трюм на верхнюю и нижнюю палубы, в проходы. У нас было полтора часа для ознакомления с окрестностями порта. Удивительно то, что береговая линия была обнесена девятиметровой дамбой, а за ней начинался массив земли, расположенный значительно ниже уровня моря. За несколько лет до 1968 года в этом городе произошла трагедия: за одну ночь при прорыве дамбы погибло несколько десятков тысяч человек. Но последствий этого заметно не было.

Путешествие на «помидоровозе» длилось несколько часов. Северное море было относительно спокойным, но волны все-таки раскачивали корабль. У некоторых ребят от качки появились признаки морской болезни. На корабле работал бар, нам уже выдали часть командировочных, и многие коротали время с бутылкой пива на палубе. Наконец, вдали показался английский берег, он оправдывал название «туманный Альбион». Мы прибывали в бухту порта Гарвич. Это достаточно скромный по размерам порт на северо-востоке Англии. Навстречу нам шла яхта с большими белыми парусами и черным крестом на главном парусе. Это своеобразное крещение на входе в страну казалось нам символическим предзнаменованием успеха нашей командировки. Причал, выход на берег, морской вокзал, поезд – все это произошло в считанные минуты. Нас сопровождал представитель фирмы “ICI”. В поезде мы впервые познакомились с одним из символов капитализма того времени, атрибутом общества потребления – алюминиевой банкой для напитков. Сопровождающий раздал пиво и заметно удивился, когда понял, что подобной упаковки мы никогда не держали в руках и, несмотря на кажущуюся простоту, не решались «дернуть» за кольцо клапана. После краткого инструктажа все стало на свои места. Такая мелочь кажется сегодня смешной, но фактически эта банка оказалась диковинкой для России до начала 1990-х годов. Значительно позже – в 1989 году, то есть двадцать лет спустя, проходя по рядам Измайловского «блошиного» рынка, я с удивлением смотрел на выставленные для продажи пустые алюминиевые банки из-под пива разных зарубежных марок. Характерно, что их выпуск за рубежом был налажен сразу же после внедрения технологии производства особо прочного дюралевого проката для авиационной промышленности. Логика простая. Новый материал разработан, но себестоимость его производства слишком высока. Направляйте «на гражданку», совершенствуйте технологию, оборудование и за счет значительного увеличения объемов производства сокращайте себестоимость материала с целью ускоренного проведения модернизации военной техники. У нас на «гражданку» в то время отправлялись лишь материалы, морально устаревшие в оборонке.

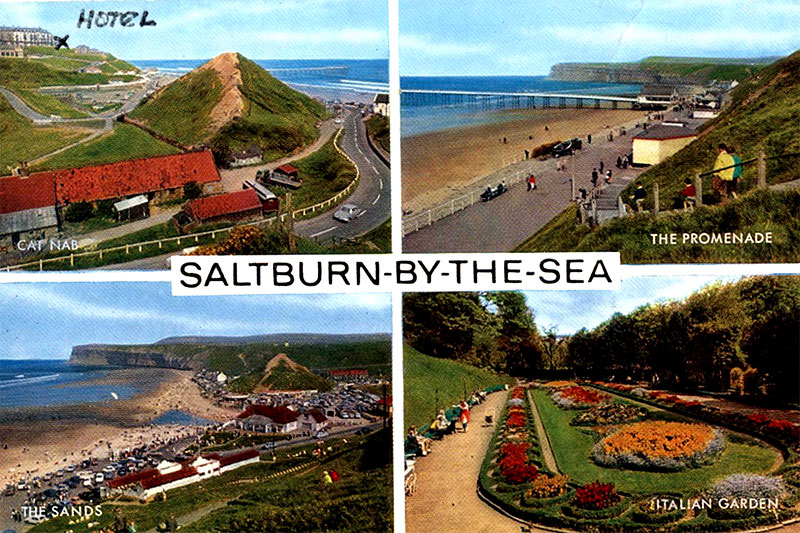

Пейзаж северо-восточной части Англии незатейлив. Холмы, небольшие участки лугов, ограниченные стенками из песчаника и дренажными канавами, поросшими кустарником, скот, пасущийся самостоятельно в своих квадратах. Все кажется просто, но сочетание бесконечно чередующихся ярко-зеленых лугов с облачным небом, периодически возникающими на горизонте участками моря, создавал гармонию вечности, спокойствия, благополучия, и это определяло красоту данного региона. Приехали к месту назначения – город Солтберн, что в переводе означает «соленый берег».

Всех распределили по нескольким небольшим отелям. Меня поселили с Э. Айзенштейном и В. Комаровым в отеле «Марина», что в переводе означает «Морской». Встречал хозяин – пожилой англичанин с крупной головой, крупными чертами лица, отставной военный. Рядом громадная овчарка по кличке Кинг, спокойная, близкая по поведению к своему хозяину.

Отель имел бар с большим залом, несколько номеров, общую ванную комнату и зал для просмотра телевизора. Очевидно, главный доход давал бар. Хозяин не был готов к приему жильцов, но четырехмесячная гарантия проживания первой группы и приезд в последующем еще трех групп делали целесообразным прием нашей группы. При нас была переоборудована ванна в душевую, сменилась обстановка в комнатах.

Прекрасным было расположение отеля. Он стоял на расстоянии пятидесяти метров от края сорокаметрового скалистого обрыва. От основания обрыва до моря шла песчаная полоса. Во время отлива ее ширина составляла сто метров, в период прилива она почти вся покрывалась водой. Между отелем и краем обрыва проходила узкая асфальтированная улица и лужайка с английским газоном. Скалистый обрывистый берег уходил влево и вправо до горизонта. Обрамляя естественную бухту, он создавал типично курортную панораму. И такое сравнение было неслучайно. При знакомстве с городом нам рассказывали, что в Викторианскую эпоху англичане предпочитали отдыхать у себя в стране и по этим причинам сформировали курортные городки аналогичные Солтберну. С развитием автотранспорта и паромных рейсов очень популярным стало проведение отпусков на автомобиле в Испании, однако популярность Солтберна для уикендов сохранилась. Температура моря составляла четырнадцать градусов, температура воздуха в большинстве дней держалась на уровне семнадцати градусов. Специфика приема солнечных ванн в северо-западной Англии в июне, июле была такова. На скалистый обрыв приезжали женщины всех возрастов на личных авто, вытаскивали из багажников шезлонги, набрасывали на них норковые шубы, дубленки и укрывая ими спину от морского ветра, подставляя лицо, грудь и ноги летнему солнцу. Морской йодированный воздух и нежаркое солнце полезнее, по мнению многих, суеты на пляжах с сорока градусами. Мужчины, молодые девушки отдыхали по-своему. Футбол на уплотненном песке, скачки на лошадях по прибрежной полосе вдоль кромки моря, серфинг в гидрокостюмах, запускание с детьми «змеей», поиск морской живности после отлива. Это то, что привлекает большое число жителей из отдаленных городов к морю. Нас, приезжих, подобное место учебы вполне устроило.

Перед заселением в гостиницы мы получили указание собраться через час для проведения совещания на краю обрыва, спускающегося к морю. В назначенное время все пришли, но совещание было сорвано. Уже в первые минуты с высоты в несколько десятков метров мы заметили, что по широкому пляжу, уплотненному прибоем, разъезжает велосипедист. Присмотревшись, один из наших коллег, знавший английский, обнаружил, что велосипедист колесами прочертил на песке пятиметровыми буквами лозунг «Долой Вильсона». Об этом тут же было доложено П. Н. Зернову, нашему руководителю командировки, который сразу же в этом увидел провокацию. Вильсон был премьер-министром страны, нам предлагалось поддержать свержение Правительства. Представитель советского торгпредства, сопровождающий нас, пытался успокоить Зернова, объясняя, что в Англии это происходит каждый день и велосипедист может совершенно ничего не знать о нашем приезде, это простое совпадение. Но тот был непреклонен – это провокация, мы прекращаем совещание.

На следующий день в понедельник началась учеба. Два микроавтобуса забрали нас утром и доставили на располагавшийся на расстоянии шести миль (девять с половиной километров) завод фирмы “ICI” в Вилтоне. Фактически это был даже не завод, а громадная промплощадка, на которой располагалось несколько очень крупных предприятий. Очевидно, что терилен, аналогом которого считался наш лавсан, был не самым главным продуктом. Говорили, что завод быстро вырос в годы войны на заказах государства по производству взрывчатых веществ. Комплекс был в прекрасном состоянии: установки, коммуникации, асфальт, идеальный газон, щебень на площадках вблизи установок и коммуникаций. Нас разместили на заводе по производству терилена. Здания были спроектированы таким образом, что никаких излишков помещений не было. Первый ярус химических установок находился, как правило, в закрытых зданиях, далее они стояли на открытых этажерках. Мягкая зима позволяла их успешно эксплуатировать. Несколько лет назад при посещении завода королевой Англии Елизаветой для ее приема рядом со зданием по вытяжке нитей терилена был построен небольшой стеклянный павильон. Его и предоставили нам для занятий.

Группа была разделена на подгруппы согласно специализации. Но после индивидуальных занятий все периодически собирались в королевском павильоне. Наше деление по подгруппам стало неожиданностью для некоторых обучающихся. По условиям контракта ICI должна была обучить весь набор рабочих и инженеров, которые должны были пустить первую очередь Могилева. Дублеров не было, но при комплектовании группы в нее были включены представители других организаций.

Если, например, Э. Айзенштейн и я шли как специалисты контроля качества и тема обучения была полезна для нашей работы и интересна, то главный специалист из ВО «Союзхимволокно» Минхимпрома В. Комаров проходил по списку, представленному ВО «Техмашимпорт», как слесарь насосной мастерской. Участок этот для производства волокон очень важен, он во многом определяет качество нитей. Англичане, зная, с кем имеют дело, настояли на том, чтобы Виктор всю практику разбирал и добросовестно чистил металлической щеткой прядильные насосики и фильерные комплекты. Подобная пунктуальность была свойственна всей программе обучения. Я впервые столкнулся с процессом передачи в составе контракта «ноу-хау», то есть полного набора инструкций «как делать». Все параметры процесса были зафиксированы в документации, все действия персонала были отражены в рабочих инструкциях. Нас учили лучшие специалисты, которые на период обучения были полностью освобождены от своих прямых обязанностей по управлению производством. Для меня, например, программа предусматривала освоение нескольких позиций – сменный лаборант, сменный контролер, дневной аналитик службы контроля качества, начальник лаборатории.

Поражала организация труда на рабочих местах. Работая в смене, я весь день был занят испытаниями нитей. Нужно было выполнить большую группу анализов на сотнях образцов. Методики в значительной степени моделировали поведение нити на будущих операциях. Давалось два перерыва по пятнадцать минут на чаепитие, оплачиваемое фирмой. Все рабочие операции проходили без большого физического напряжения, но свободного времени не было. Это было большим контрастом с работой наших производственных лаборантов, наших служб, характером оборудования технического контроля. Наряду с освоением конкретных рабочих мест в программу обучения входили семинары, на которых все специалисты контроля качества осваивали вопросы взаимодействия всех заводских служб при наличии крупных технологических срывов, изучали порядок исследования и нахождения причин. Для нас несколько необычной оказалась структура кадров ICI и порядок их взаимодействия. По многолетней традиции большинство инженерно-технических работников ICI вышли из рабочих. Наиболее способные из них назначались мастерами, далее начальниками участков, начальниками цехов и могли расти по служебной лестнице вплоть до директора. Это сопровождалось обучением на корпоративных курсах. Между рабочими и руководством сохранялись теплые дружеские взаимоотношения, и ICI гордилось, что это является причиной отсутствия забастовок, которые были характерны для других фирм. В последние годы фирма в целях ускорения технического прогресса начала привлекать на производство представителей науки, но в целом их абсолютно большая часть шла в научные учреждения фирмы.

Число обучавших нас специалистов составляло ориентировочно пятнадцать человек, из них только один имел звание «доктора». Можно много и долго рассказывать о программе нашего обучения, более яркое представление о миссии в Великобритании даст чудом сохранившаяся при многочисленных моих переездах английская газета.

Нашу группу обслуживали три переводчика из Белоруссии, один – из советского торгпредства в Лондоне, четыре – из Англии. Мы работали на северо-востоке Англии, недалеко от границы с Шотландией. Выговор населения данного региона, несмотря на близость к Лондону, существенно отличался от разговора столичных жителей и тем более дикторов Би-Би-Си. Учеба наших переводчиков в вузах Львова и Минска шла по классическому диалекту, а переводить приходилось с диалекта Северо-Запада. Девушки-переводчики в первые дни командировки плакали и восклицали: «Но они же (англичане) совершенно не знают английского языка». Через некоторое время они освоились и впоследствии стали классными специалистами. Четыре переводчика – граждане Англии были выходцами из России, двое – эмигрантами конца 1930-х годов из Западной Белоруссии, двое попали в Западную Европу в период Второй мировой войны. Между ними просматривалась большая разница. Первые двое, очевидно, процветали, были любезны к нам, но при этом чувствовалось их высокомерие. Своих коллег-эмигрантов Второй мировой войны они как бы не замечали. Последние старались подчеркнуть свой патриотизм к России. Галина Павловна мечтала увидеть Москву с семью новыми высотными зданиями. Как она говорила, копиями кремлевских башен. Еще большие чувства высказывал господин Сосновский. Прошло двадцать три года после окончания войны, он с женой – русской военнопленной перебрался из Германии в Англию, вырастил двоих детей, а тоска по Родине не утихала. Никаких грехов и преступлений за ним не числится, а в Россию приехать, посмотреть на мать, братьев, родные места в Ростовской области опасается. Восторгается сообщениями из России, хвалит марки машин «Москвич», «Волга», ждет от СССР завоевания роли мирового лидера в автопроме. В свободное время он выходил на обрыв перед морем, садился на лавочку и часами смотрел в сторону края Северного моря, за которым начиналась Балтика, омывающая Россию. В Лондоне он подвозил нас к подъезду своей двухэтажной типично лондонской квартиры в бедном квартале. Показывал фотографии детей, знакомил со своей женой, очень скромной женщиной, уже разучившейся говорить по-русски. Это вызывало сочувствие: самое родное близкое – здесь в Англии, а душа – все еще в России. Руководство Техмашимпорта взялось за организацию его встречи с родственниками в России, впоследствии она состоялась.

Каждая страна пережила тяжелую войну. Прошло двадцать три года после ее окончания, а для многих – и англичан, и белорусских командировочных она была свежа в памяти. Англия – островное государство. Она не допустила врага на свою территорию, и ее экономика была настолько сбалансирована и самодостаточна, что и в годы войны в условиях интенсивных бомбардировок и блокады она обеспечивала страну всем необходимым. Хватало хлеба, мяса, овощей, в дефиците были колониальные товары. И для представителей старшего поколения, не участвующего по каким-либо причинам в боевых действиях, память о войне складывалась иногда по этим «лишениям». Один из специалистов с пафосом разъяснял на перерыве за кофе: «Мы сейчас наслаждаемся, пьем кофе, а представьте, в годы войны мы месяцами, до подхода очередного транспорта из Южной Америки были лишены этой простой радости». Ребята из Белоруссии из вежливости молчали. Паузу нарушила переводчица из торгпредства: «Мы тоже воевали, и у нас тоже, к сожалению, люди иногда месяцами не ели хлеба». Больше тему лишений во время войны англичане тактично старались не поднимать.

Со спецификой методов работы английской прессы – поиск сенсаций даже среди бытовых мелочей, мы познакомились в первые дни пребывания. Приехали представители местной прессы и попросили дать интервью. П. Н. Зернов из осторожности поручил это сделать переводчице из торгпредства. Человек несколько лет живет в Англии – не ошибется. Ошиблась. На вопрос, как вам нравится английский чай, ответила, нравится, приятный вкус, но русские не привыкли – вы его слишком крепким завариваете. На следующий день газета графства вышла со статьей на первой полосе, посвященной беседе с нами под заголовком: «Русские любят жидкий чай». Позвонили из торгпредства и сказали: «Вы приехали учиться, вот и учитесь». Интервью мы больше не давали.

Учеба была напряженной, требовала большого внимания, и мы очень уставали. Вначале многие мечтали, что в свободное время освоят английский язык. Но практика показала, что сил для этого не было. После работы уходило много времени на систематизацию в виде дневников полученных за день знаний, обмен технической информацией с друзьями. Одной из задач командировки было выявление того, что было внедрено нового на производстве ICI. По контракту это новое они должны были передать бесплатно, но добровольно фирма не считала нужным это делать.

Мы узнали, что рядом с производством терилена в Вилтоне, на котором мы учились, на соседнем производстве идет отработка новой технологии. Оно было непрерывным, построено на совершенно новом техническом уровне. Большие инвестиции были вложены англичанами также в создание «космического волокна» кевлар. Это волокно было в шесть раз легче стали, но по прочности нити из него превышали показатели стальной проволоки. Его уникальные свойства оказались полезными при изготовлении космических аппаратов и ракет.

Наша группа не имела специального поручения по обеим темам, слишком высок риск компрометации всей программы, но работа с английскими специалистами в Могилеве позволила получить в последующем нужную информацию; не все коллеги оказались патриотами Англии.

Передовые позиции англичан в области производства полиэфирных волокон в значительной степени были связаны с высоким уровнем научных разработок. Крупные фирмы после Второй мировой войны создали мощные исследовательские центры, которые и обеспечили мировое лидерство в этой области. У ICI такой центр по исследованиям функционировал вблизи Вилтона в городе Харрогейте. Это был чудесный город-парк, с прекрасной гостиницей, созданной в Викторианскую эпоху. В центре на одной площадке было размещено несколько зданий лаборатории. Общая численность сотрудников в 1968 году достигала 2000 человек. Здесь разрабатывали такие интересные проекты, как кевлар – волокно для изготовления космической техники, новые процессы в области производства полиэфирных волокон и нитей. Это был аналог нашего ВНИИСВа, но, очевидно, что результаты его работы за период до 1968 года были более значительны. В целом это была гордость ICI, и они считали своим долгом ознакомить с этим всех иностранных партнеров. Специалисты занимались разработкой и новых видов текстильной продукции. Англичане очень гордились, что исследования осуществлялись по всему «фронту» от мономера до готовых колготок.

Пример с териленом наглядно показывает способность западного общества решать вопросы интенсивного продвижения научных достижений во все сферы общественной жизни. Синтез полиэтилентерефталата был осуществлен ученым Уилтоном в довоенные годы. Тогда же было определено, что новый полимер позволяет получить волокна и нити с принципиально более высокими свойствами. В войну не было возможности реализовать процесс в производственном масштабе, было потеряно время. Дело в том, что организация, обладающая изобретением, имеет право на эксклюзивное его использование в течение строго ограниченного времени. Для новых процессов международное право этот срок определяет в двадцать лет. На исследование потрачены деньги, их нужно не только вернуть, но и многократно приумножить. Заявляя патент, вы раскрываете суть изобретения, и любая серьезная организация, доминирующая в этой сфере, способна воспроизвести процесс. Патент защищает вас на соответствующий срок. Итак, есть образцы новых прекрасных волокон и нитей, но нет соответствующего промышленного оборудования, нет подготовленного потребителя новых волокон и нитей, то есть производителя ткани, нет нового направления развития швейной отрасли, использующего по максимуму достоинства тканей из новых нитей. Есть только ограниченный срок действия нового патента. И “ICI” – фирма, нарастившая свой потенциал во время войны на взрывчатке, а далее на топливе и удобрениях, берется за решение сложнейшей задачи. Она создает с помощью субподрядчика новое оборудование по производству мономера, полимера, волокон и нитей, создает в Харрогейте полигон для отработки текстильных технологий, то есть превращения волокон в ткани в смеси с другими видами сырья (хлопок, лен, шерсть), а для нитей разрабатывает совершенно новую технологию – текстурирование (придание искусственной извитости). На основе новой технологии создается новый вид трикотажного полотна – кримплен. Все это произвело революцию в текстильном производстве. Ткани для костюмов стали несминаемые, особо элегантны не только на прилавке, но и на протяжении всего процесса носки костюма. Новое трикотажное полотно «кримплен» перевернуло все представления о процессе производств трикотажа. Количество подготовительных операций сократилось в несколько раз. Джерси, которое раньше было униформой лишь очень богатых людей, дошло до каждого гражданина сначала Англии, а потом всего мира. Новый трикотаж мог быть окрашен в сотни цветов на стадии изготовления нитей или уже в готовом волокне, на ткань могли быть нанесены тончайшие рисунки, и прочность окраски была вечной. Гамма красителей и сам процесс крашения также были разработаны ICI в ходе этой программы. Кримплен стал технической и экономической основой всей мировой операции «мини-юбка». Модницы всего мира, всех сословий бегали за ним, как в свое время мы в СССР за плащами «болонья». Развивающаяся вслед за этим кампания по колготкам опиралась на аналогичные технологии в переработке нейлона.