Полная версия

Полная версияПо усадьбам и музеям в 1990-х

Встаёт, особенно – рябина…».

В Болшеве высокие сосны. Дачное место. В этом доме, на «даче» НКВД, жильцы долго не задерживались – кого арестовывали, кто кончал жизнь самоубийством. Теперь здесь поселились очередные жертвы. Первой стала Ариадна. «Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группа людей, теснившаяся на крылечке дачи, неотвратимо отплывает назад – поворот машины и – всё…».

С. Я. Эфрона «товарищи по работе» – ради возвращения на родину он работал на советскую разведку – увезли через полтора месяца.

Потом забрали соседей по «даче», и Марина Ивановна с сыном Муром остались одни в этом «нехорошем» доме.

«Рябину

Рубили

Зорькою.

Рябина –

Судьбина

Горькая…».

В первой небольшой комнате музея М. Цветаевой в Болшеве за стеклом витрины прижизненные издания Марины Цветаевой, книги Анастасии Цветаевой. На столе – выпуски альманаха «Болшево» изданные письма, литературоведческие работы о Цветаевой. Те книги, что на столе – для продажи.

Слева на стене – карта «Родина и чужбина Марины Цветаевой». Интересно, что на карте отмечено много подмосковных мест: Александров, Иваньково, Черкизово-Старки, Голицыно и, конечно, Болшево. А еще в углу бронзовый бюст, возле которого в деревянной вазе – ветка рябины.

В другой комнате, где жила сама Марина Цветаева, скудная казенная мебель, чемоданы, икона.

В комнате С. Эфрона, оформленной символически в виде деревянной клетки, – фотографии, документы.

Под большим фотопортретом М. Цветаевой – ветки тернового куста, не котором сердоликовое ожерелье. Скульптурный терновый куст и снаружи, под окнами дома. Корни куста обвиты цепью.

Проехать до музея-квартиры можно по Ярославскому шоссе или с Ярославского вокзала электричкой до станции «Болшево».

Адрес музея: ул. М. Цветаевой, д. 15.

Часы работы: суббота, воскресенье, среда с 10–00 до 18–00.

1996 г. Фото: Обложка проспекта музея Марины Цветаевой.

Большие Вяземы, Захарово

«На холме домик мой…»

Путь к музею был долгим. После того, как Большие Вяземы в революционное лихолетье покинул последний владелец усадьбы князь Дмитрий Борисович Голицын и его семья, кто только здесь не жил – и коневоды, и научные работники, и врачи, и партсотрудники. А десять лет назад открылся в Больших Вяземах музей. Сначала он располагался в Преображенской церкви, возле которой находится могила брата А. С. Пушкина, потом на первом этаже главного усадебного дома, а затем, по мере реставрации и заполнения экспонатами, и на втором.

Теперь на первом этаже работает постоянная выставка предметов усадебного быта и культуры XVIII–XIX веков, на втором – экспозиция, посвященная Д. Б. Голицыну, начальнику Императорской Охоты. В отдельных залах размещены гравюры и литографии из частных коллекций, объединенные темой «Пушкин и его современники».

А ведь какая была усадьба! По архивным документам, из Больших Вязем только картин и бронзы было вывезено уполномоченными «экспроприаторами» более 60 предметов. Собирали потом для музея мебель, картины, книги того времени, но «родных» среди них очень мало. В кабинете князя Голицына лишь книга, лежащая на письменном столе, когда-то действительно принадлежала хозяину усадьбы.

На витрине, под стеклом есть фотография князя, стоящего на роликовых коньках. Высокий, стройный, прекрасный спортсмен и охотник.

В XVI веке в Больших Вяземах Борис Годунов построил дворец и церковь. Позднее здесь побывали Лжедмитрий I и Марина Мнишек. В 1611 году в усадьбе проходили переговоры о мире с гетманом Сапегой.

Первым владельцем Больших Вязем из рода Голицыных стал воспитатель и сподвижник царя Петра Борис Алексеевич Голицын, получивший эту землю от Петра I в подарок. А основная работа по возведению усадебного ансамбля развернулась при князе Н. М. Голицыне. Двухэтажный кирпичный дом и два флигеля были построены в стиле французского классицизма. В главном доме, где теперь находится музей, останавливались на ночлег один за другим М. И. Кутузов и Наполеон.

А теперь о Пушкине. Всем известно, что в расположенном неподалеку Захарове прошло детство поэта с играми, прогулками и сказками няни.

«На холме домик мой; с балкона

Могу сойти в веселый сад,

Где вместе Флора и Помона

Цветы с плодами мне дарят…».

Последний раз Александр Сергеевич был здесь в 1830 (1831) году. Объехав дорогие сердцу места, он грустно сказал дочери Арины Родионовны: «Все наше разрушено, Мария, все поломали, все заросло…». Если бы он побывал в Захарове сейчас, то сказал бы те же слова, а может быть, и добавил бы что-нибудь покрепче. Правда, сейчас здесь начались кое-какие восстановительные работы – приезжают студенты даже из Петербурга. Но за четыре года, прошедшие после последнего пожара, остатки захаровского дома почти растащили. Если реставрировать дом такими черепашьими темпами, то никакая охрана не убережет эти развалины.

За десять лет создан прекрасный Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, включающий в себя Большие Вяземы и Захарово, историю и поэзию. Поздравляем его работников с этим юбилеем, желаем дальнейших успехов и надеемся, что появятся и новые финансовые возможности для своевременной реставрации музейных зданий. Чтобы достойно встретить юбилей великого поэта.

Проезд: с Белорусского вокзала до станции Голицыно, далее автобусом № 38.

Июль 1997 г. Фото из архива автора.

Остатки дома в Захарове

Большие Вяземы. Преображенская церковь

Верея

Верея – опора вращения

Если выйти из автобуса, не доезжая совсем немного до центра Вереи, то за рядами деревенских домиков вы увидите полуразрушенную Входоиерусалимскую церковь, а подойдя поближе, – большие кирпичные ворота. Когда-то здесь стоял Спасский монастырь. Местные жители еще помнят, как обрушилась крыша над церковным крыльцом, а название монастыря уже стерлось из памяти.

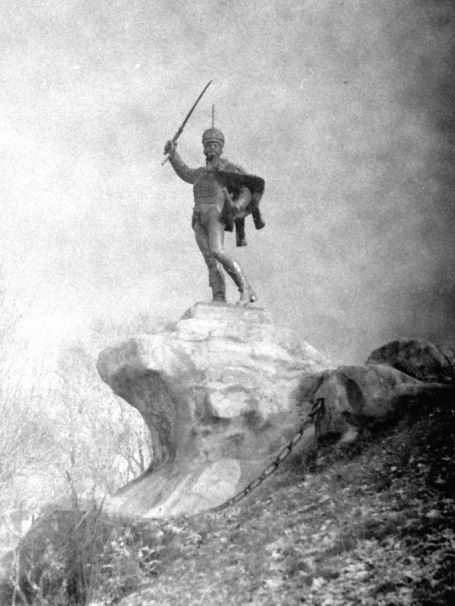

Ближе к центру Вереи стоит еще одна, увы, заколоченная церковь, часть которой сейчас занимает магазин. Это храм Косьмы и Дамиана. Перейдя через речку Протву по металлическому пешеходному мостику, поднимитесь на холм, где было расположено древнее городище. Здесь в 1552 году заложили первый каменный собор – Рождественский. Нынче его колокольня, построенная, правда, намного позднее, украшает город. На краю древнего холма, выхватив саблю из ножен, стоит как живой на пьедестале генерал Дорохов. А напротив, в старинном здании городского училища, разместился городской краеведческий музей.

В его залах можно познакомиться с историей древней Вереи, Вереи XX столетия, выставкой художественной фотографии. Работник музея, учитель и историк, почетный гражданин Вереи Борис Ильич Морозов много лет посвятил краеведению. Его стараниями в центре города построена часовня, надпись на которой гласит: «Памяти воинов-верейцев, жизнь свою за Отечество положившим на поле брани 1941–1945 гг.».

Борис Ильич рассказал вот что. Хотя первое летописное упоминание о Верее связано с походом на Москву в 1371 литовского князя Ольгерда и Святослава Смоленского, есть и другое предположение. В 1159 году Чернигово-Северский князь Изяслав Давыдович встречался в Волоколамске с сыном Юрия Долгорукого Андреем Боголюбским и испросил у Андрея дочь его Ростиславу за своего племянника Святослава Владимировича, князя Вщижского. В летописи говорится: «В то время отпустил Андрей дочь свою Ростиславу за Святослава Владимировича и привел оную в Вереища, где брак с веселием многим отпраздновали».

«Может, Верея» – предположил в скобках после слов «и привел оную в Вереища» историк В. Н. Татищев. «Если бы было так, то не в прошлом году отмечали бы 625-летие города, а значительно раньше и была бы Верея чуть ли не ровесницей Москвы», – смеется Б. И. Морозов.

После нашествия Батыя Верея вместе с другими землями по реке Протве вошла в состав Рязанского княжества, а в 1382 году по договору с Олегом Рязанским стала владением московского князя Дмитрия Донского, а затем передана в удел его сыну Андрею. При Михаиле Андреевиче, сыне князя Андрея, Верея вошла в состав небольшого удельного княжества, а в 1503 году по духовной грамоте Ивана III Верея и другие земли перешли к его сыну Андрею Старицкому. Во времена Петра I Верея была оживленным торговым центром. Верейские купцы вели торговлю со многими городами России и Европы, в городе проходили ежегодные шумные ярмарки.

В 1782 году Верея стала уездным городом. Для нее был разработан генеральный план застройки и герб. По Владимиру Далю, «верея» – это опорная точка, ось вращательного движения, столбы, на которые навешиваются полотенца ворот. В гербе города, дарованном при Екатерине II, красуются «две дубовые воротные вереи, с навесными золотыми крючьями, означающими собой имя данного города».

…В 1812 году генерал Дорохов получил от фельдмаршала Кутузова предписание «Поручается Вашему превосходительству отправиться через Боровск к Верее, где неприятель, по разным известиям, укрепляется, для чего нужно его предупредить и стараться налечь на него, разбить, разрыть все его укрепления». 29 сентября гусары Дорохова налегли, разбили и вынудили французов сдаться.

Вторая большая война – Великая Отечественная – тоже не миновала Верею. Тогда город освобождали войска 33-й армии генерала Ефремова.

Сегодня Верея живет своей жизнью. Восстанавливают торговые ряды, действуют две церкви – православная и старообрядческая. Может быть, когда-нибудь дойдет черед и до соборной Рождественской, в которой похоронен генерал Дорохов…

Проезд: с Белорусского вокзала до платформы Дорохово, далее автобусом до Вереи.

Декабрь 1997 г. Фото из архива автора.

Памятник генералу Дорохову

Воскресенск

Не «Ледяной дом», а дом Лажечникова

Краеведческий музей Воскресенска разместился в городском парке, в двухэтажном старинном флигеле, который, как и стоящий рядом усадебный дом, принадлежал с конца XVII века семье Лажечниковых.

Находившаяся здесь ранее усадьба Красное Сельцо, получившая впоследствии название Кривякино, описана И. И. Лажечниковым в романах «Немного лет назад» и «Новобранец 1812 года».

Напротив Кривякина, на другом берегу Москвы-реки, стоит входившая в состав усадьбы и ныне действующая церковь Иоанна Златоуста (1761 год).

Отец писателя, богатый коломенский купец, водил знакомство с выдающимся просветителем Н. И. Новиковым, был начитанным и культурным человеком. Сыну дал хорошее образование, пригласив в дом француза-учителя, окончившего Страсбургский университет.

Отца схватили по ложному доносу и, хотя скоро освободили, торговые дела его расстроились, и семья обеднела. Усадьбу в 1824 году пришлось продать.

…У входа в музей пожилой мужчина чистил шкуркой какую-то металлическую конструкцию. На мои расспросы он ответил, что идут ремонтные работы и меняется экспозиция, но, заметив мой интерес, предложил войти.

Это оказался директор музея Борис Борисович Попов. Директор и одновременно экскурсовод, плотник, столяр. «Един в трех лицах», – как он пошутил о себе, – и на одну зарплату». Поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, мы оказались во власти прошлого. Фотографии и картины – портреты, виды окрестностей, храмы в Фаустове, Виноградове, Михалеве, – все в основном дары местных художников, а также предметы старинного обихода и книги.

Много лет Б. Б. Попов собирает книги Лажечникова, жалеет только, что не приобрел последнего хорошего издания – шеститомника. О писателе он может рассказывать бесконечно. Рассказывать, как в 1812 году Иван Лажечников сбежал из отчего дома на войну, воевал и дошел с армией до Парижа, а затем издал «Походные записки русского офицера»; как в 1819 году предотвратил дуэль Пушкина с майором Денисевичем, как служил на ниве просвещения и приметил бойкого ученика Чембарского училища Пензенской губернии Виссариона Белинского; о том, какая приключилась неприятность с Лажечниковым в пору его пребывания на посту вице-губернатора, когда его «подставили», и затем пришлось выплачивать большой денежный начет.

Рассказ директора прерывается телефонными звонками и разговорами с рабочими – административные и хозяйственные заботы.

Говоря о новой экспозиции, посвященной участию г. Воскресенска в Великой Отечественной войне, Борис Борисович показывает в сторону окна, выходящего на Москву-реку: «Здесь проходила линия обороны, были окопы, дзоты… У нас на химкомбинате делали препараты для регенерации воздуха на подводных лодках и другую военную продукцию… Я ведь кем только не работал на комбинате после окончания техникума в Щелкове. А в 42 года закончил историко-архивный институт в Москве, вечернее отделение».

На полу и на стеллажах лежат экспонаты военных лет, приготовленные для выставки: каски, макеты танков и орудий, предметы солдатского быта.

Видя, что Борис Борисович все чаще посматривает на них, я поблагодарил его за интересный рассказ и попрощался.

Приглашая посетить музей, должен предупредить – ни на ограде, ни на самом здании нет музейной вывески. Нет также и расписания работы, и, придя сюда, вы можете увидеть на двери замок, который не является музейным экспонатом. Впрочем, может быть, ко времени окончания ремонтных работ эти мелкие недостатки уже будут устранены?

Проезд: с Казанского вокзала до платформы «88 км», далее пешком.

Июль 1995 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом

Глинки

«Сии птенцы гнезда Петрова»

Вилим Брюс – прямой потомок шотландских королей, перешедший на российскую службу. Младший из его сыновей, Яков Вилимович Брюс, бывший инженером еще во время первого Азовского похода Петра I, завоевал славу на поле Полтавской битвы. Был сенатором и президентом Берг- и Мануфактур-коллегий, носил чин генерал-фельдмаршала и вышел в отставку в 1726 году уже при Екатерине I. Под началом Брюса довелось послужить в артиллерии Василию Никитичу Татищеву, которого Брюс стал «прилежно приохочивать и наставлять» к занятиям историей и географией,

Историк С. М. Соловьев описывает такой интересный случай. В Голландию к Петру приехал из Москвы Яков Брюс с ранами от ожога и сказал, что князь Ромодановский обжег его на пиру под влиянием Хмельницкого. Царь по этому случаю написал Ромодановскому: «Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою (Хмельницким). Быть от него роже драной».

И все-таки, каким же он был – Яков Вилимович Брюс? Наверное, об этом лучше всего расскажет его усадьба, заглянуть в которую и нам, потомкам, поучительно. Найдена купчая, согласно которой граф Я. В. Брюс 24 апреля 1727 года купил у князя А. Г. Долгорукого подмосковное сельцо Глинково. На высоком берегу Клязьмы начали строить великолепный архитектурный ансамбль в стиле барокко. А на другом берегу работал заложенный по указу Петра I Лосиный завод, производивший кожаную амуницию для армии. Он-то и дал начало теперешнему городу Лосино-Петровскому.

Усадьба Глинки строилась с учетом научных пристрастий владельца. Над двухэтажным главным домом высилась башенка обсерватории, в одном из зданий разместилась «лаборатория Брюса», в другом – «кладовая Брюса». Хозяин усадьбы прослыл в народе чернокнижником из-за своих занятий математикой и астрономией.

Тем временем в России наступила эпоха дворцовых переворотов. Петр II, сменивший на престоле Екатерину I. сослал князя Меншикова в Березов, началось царствование Анны Иоанновны, а отстраненный от дел граф Брюс строил усадьбу и изучал небесные светила.

В 1735 году после смерти Я. В. Брюса, не имевшего детей, хозяином Глинок становится сын его старшего брата Александр Романович, женившийся на княгине Е. А. Долгорукой. При них в 1756 году была построена церковь Иоанна Богослова и усыпальница. Их сын, Яков Александрович Брюс, служивший некоторое время московским главнокомандующим, был женат на графине Прасковье Александровне Румянцевой. Ее надгробие работы скульптора Мартоса удалось спасти после разорения усадьбы. Их единственная дочь, Екатерина Яковлевна, вышла замуж за Василия Валентиновича Мусина-Пушкина. Детей у супругов не было и, хотя граф Мусин-Пушкин в 1796 году получил приставку Брюс к своей фамилии, больше в числе владельцев усадьбы Брюсов не значилось.

Сейчас во флигеле над прудом находится музей Якова Вилимовича Брюса. Здесь можно узнать немало интересного об истории усадьбы и об ее владельце. Музей создан совсем недавно и работает на общественных началах. Посетить его можно в воскресенье, лучше всего с утра. По территории усадьбы проводятся экскурсии. В настоящее время в Глинках находится санаторий, и отдыхающие рады возможности расширить свой кругозор. Жаль только, что в конце усадебного парка зияет провалами выбитых окон перестроенное здание церкви, купол и колокольня которой были разрушены в 30-е годы. Грустно и то, что серое здание санаторного клуба никак не гармонирует с архитектурным ансамблем усадьбы. И все же для своего более чем 270-летнего возраста Глинки сохранились неплохо. При реставрации была вновь надстроена башенка обсерватории над главным домом, которую однажды сломали, сочтя, наверное, архитектурным излишеством. В этой башенке подолгу сиживал, наблюдая за небесным сводом, сподвижник Петра I, воин и ученый Яков Вилимович Брюс.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции Монино. Далее автобусом № 32.

Февраль 1997 г. Фото из архива автора.

Главный усадебный дом с башенкой

Горки

Горки Морозовские

Раньше, бывая в Горках, многое можно было услышать о жизни и смерти здесь вождя революции, вернее услышать то, что нам считали нужным рассказать, и почти ничего не узнать о настоящих владельцах и устроителях этой усадьбы

Горки впервые упомянуты в истории в XVI веке. В XVIII–XIX веках их владельцами были Наумовы, Трубецкие, Белосельские, Бекетовы, Бутурлины…, а с 1909 года – Зинаида Григорьевна Морозова-Рейнбот. Дочь купца II гильдии Григория Ефимовича Зимина, одного из директоров «Зуевской мануфактуры», она вышла замуж за Сергея Викуловича Морозова из рода купцов-промышленников и меценатов, но вскоре другой Морозов из того же знаменитого рода, Савва Тимофеевич, увлек ее сердце.

После женитьбы Савва Тимофеевич строит в Москве с помощью архитектора Ф. О. Шехтеля великолепный особняк на Спиридоновке. В этом роскошно обставленном особняке бывали и купцы, и писатели, и артисты, и художники. Здесь, на Спиридоновке, пел Шаляпин, сюда заезжала супруга великого князя Сергея Александровича Елизавета Федоровна, а в холле помешалось «большое витро, изображавшее Фауста с Маргаритой в саду».

Но судьба Зинаиды Григорьевны опять круто переменилась. В мае 1905 года Савва Тимофеевич покончил с собой, оставив добрую память о себе, жену с четырьмя детьми и огромное состояние.

Известный промышленник П. А. Бурышкин вспоминал о ней: «Я помню ее уже не молодой, но еще очень интересной женщиной, весьма авторитетной и скорее надменной. Она была своего рода русским самородком…».

Через два года Зинаида Григорьевна вступила в брак с генералом А. А. Рейнботом. Особняк на Спиридоновке она продала и купила имение Горки Подольского уезда. В течение нескольких лет все тот же архитектор Федор Шехтель перестроил усадьбу, а хозяйка устроила доходное хозяйство, осуществив до прихода советской власти электрификацию и даже телефонизацию усадьбы. Именно поэтому в свое время и выбрали эту усадьбу для проживания вождя. А пока в жизни Зинаиды Григорьевны назревали очередные семейные перемены – после отставки генерала Рейнбота, обвиненного в казнокрадстве, она предложила ему расстаться.

После революции хозяйка Горок получила, охранную грамоту, в которой усадьба объявлялась национальным достоянием. В 1918 году сюда впервые приехал Ленин. А Зинаида Григорьевна, лишившись дома и состояния, жила в Москве, потом в Ильинском под Москвой, воспитывала детей и внука. В 1930 году ей была назначена пенсия по ходатайству МХАТа, одним из создателей которого был Савва Тимофеевич.

Между тем, «национальное достояние» полностью не сохранилось – была разрушена усадебная церковь. Экскурсовод указал и место у северного входа, где и сейчас лежат камни церкви Покрова Богородицы.

Возле главного усадебного дома в Горках растет могучий дуб. Говорят, он ровесник Москвы и помнит еще вятичей, курганы которых находятся на территории усадьбы, помнит и всех, живших на этой земле рядом с ним. Восемь с половиной веков смотрит он на этот мир. А «глядя на мир, нельзя не удивляться».

Проезд: от метро «Домодедовская» автобусом № 439.

Март 1998 г. Фото из архива автора.

Главный усадебный дом

Домодедово и Константиново

Дом на Каширском шоссе

Всё есть на земле домодедовской: своё Михайловское и своё Константиново, Одинцово и даже три Домодедовых – село, город и аэропорт. А вот своего историко-художественного музея не было. Появился он в городе только летом 1992 года.

Олег Степанович Кузнецов, хранитель музея и педагог с 50-летним стажем, познакомил с экспонатами недавно прошедшей выставки, посвященной войне 1812 года. В центре зала большой круглый стол, на котором разложены открытки, марки, медали, значки… Слева от входа – военная одежда, на стенах – генеалогическая схема рода Голенищевых-Кутузовых, литографии с портретами полководцев, справа – витрина с оружием той эпохи. Каждый экспонат имеет свою историю. Наконечник копья, например, привезен Олегом Степановичем из села Константинова: им одна бабуля приспособилась щипать лучину для растопки.

В музее полным ходом идут ремонтные и строительные работы. Планируется, как сообщил директор, значительно расширить площади музея и улучшить условия хранения коллекций: сейчас в помещении повышенная влажность – этаж-то первый. При всем том, за три года работы проведено уже девять выставок. После открытия новых залов в марте-апреле предполагается развернуть основную экспозицию по истории домодедовского края.

Первое упоминание о селе Домодедове относится к началу XV века. Долгое время оно было царской вотчиной. Здесь содержались государственные конюшни. А жители села и округи, кроме сельского хозяйства, занимались добычей бута и пережиганием его на известь. В 1825 году при селе Константинове возникла одна из первых в России бумагопрядильных фабрик. В 1900 году открылась железнодорожная станция Домодедово, что дало толчок бурному промышленному развитию этого края. А статус города рабочий поселок Домодедово получил в 1947 году. К предстоящему пятидесятилетию города изданы книги «Из истории земли Домодедовской» Н. А. Чулкова и «Очерки по истории Домодедовского района» И. А. Горшкова.

В селе Константинове, о котором наряду с другими рассказано в книге Н. А. Чулкова и которое входит теперь в черту города, стоит красивый усадебный дом. Уже много лет проводятся в нем реставрационные работы. На территории усадьбы – таблички, предупреждающие о злых собаках. Через дорогу – парк и пруды. Усадьба возникла на месте вотчины князей Ромодановских, владевших ею с середины XVII по начало XVIII века. В 1670 году по челобитью князя И. В.Ромодановского на другом берегу реки Рожайки была построена церковь. В начале XIX века усадьба принадлежала Р. Е. Татищеву, внуку известного российского историка и государственного деятеля Василия Никитича Татищева. А во второй половине того же столетия перешла к Пржевальским. Здесь у своего брата подолгу гостил знаменитый путешественник Николай Михайлович Пржевальский.

Наряду с музеем, расположенным в доме на Каширском шоссе, усадьба после реставрации могла бы стать еще одним символом древней истории домодедовского края.

Проезд: с Павелецкого вокзала до станции Домодедово. Адрес музея: г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 52

Март 1996 г. Фото из архива автора.

В этом доме расположен музей

Дунино

«Темно перед светом»