Полная версия:

Концептуальное моделирование социальной ценности. Цифровизация антиматериального

Однажды главный инженер завода, посещавший выставку бытовой техники – ему надо было туда поехать, так как на выставки вооружений его никто не пускал из соображений секретности, – обратил внимание на итальянскую плиту, великолепно выглядевшую, имевшую всякие грили, подсветки, таймеры и прочие современные навороты. По сравнению с продукцией завода продукт итальянцев смотрелся как «Мерседес» рядом с «Запорожцем». На ближайшем производственном совещании главный инженер заявил, что негоже лидеру отрасли (в области массового производства электрических плит – действительно лидер) заниматься производством железа, от которого потребитель отказывается при первой возможности: ни тебе дизайна, ни удобства – прошлый век, одним словом. Посему завод должен разработать и освоить производство новой модели бытовой плиты, взяв за основу понравившийся главному инженеру итальянский образец, который по этому поводу был куплен прямо на выставке и доставлен в кабинет главного инженера.

Приказано – сделано. Итальянское чудо техники было разобрано до винтика, спроектированы детали и технологии, определены поставщики, обучен персонал, созданы опытные образцы, и вовсю шла подготовка производственной линии, когда довольный главный инженер представил собственникам новую модель продукции. Охи и ахи, восторги и гордость за свое предприятие. Выглядело славно: современный дизайн, все возможные и невозможные навороты (местные Кулибины добавили свой инженерный гений и опыт своих жен для существенного улучшения функциональности), современные расцветки и способы окраски, точность и надежность, определенная военной приемкой, электрическая духовка, конвектор и гриль, газовые горелки под управлением электроники, термостаты и таймеры, компьютерное интеллектуальное управление… В общем, утерли нос макаронникам, да и производственные мощности заложены немалые – и рынок наш будет, и вложения окупятся – такое чудо техники произвели! Хоть на экспорт отправляй, классно и недорого, супер-пупер, всех затопчем!

Эйфория длилась полгода – пока производились попытки продать это «изделие». Потом наступило отрезвление и похмелье. Плиту не покупали. То есть усилиями сбытовиков, мотавшихся по всей стране, было реализовано штук десять. Еще несколько десятков стояли на выставках и витринах магазинов. Штук десять выдали в виде премий отличившимся работникам. Склад готовой продукции ломился от плит, часть продукции хранилась под открытым небом, экстренное снижение цен и судорожная рекламная кампания не привлекли покупателей. Плиту не брали.

Действительно, кроме коттеджей и квартир «новых», где найдешь кухню с газовым и силовым электрическим вводом одновременно? Чуду техники требовались и газ, и электричество в промышленных масштабах. А где все это есть, там предпочитают импортные марки, которых на рынке представлено огромное количество и купить которые можно практически везде – от Москвы до самых до окраин.

Кстати, линию 70-х, на которой производились старые плиты, передали смежнику – поскольку те просили помочь Христа ради чем можно. Смежником к тому времени было налажено производство слегка модифицированной старой доброй электрической плиты для комплектования новых квартир – в массовом количестве. Вагонами до сих пор отгружают.

Результат: потеряны деньги на разработку и освоение новой продукции, утеряны технологические мощности и компетенции, обеспечивавшие лидерство предприятия.

Что же произошло? Предприятие сменило отрасль. Несмотря на то что и до, и после реализации «гениальной идеи» главного инженера завод выпускал бытовые плиты, до начала этого идиотизма он работал на рынке строительства жилья. После реализации идеи – на рынке бытовой техники, весьма конкурентном и жестком – «зрелом», по терминологии Портера, подчиненном совсем другим ценностям.

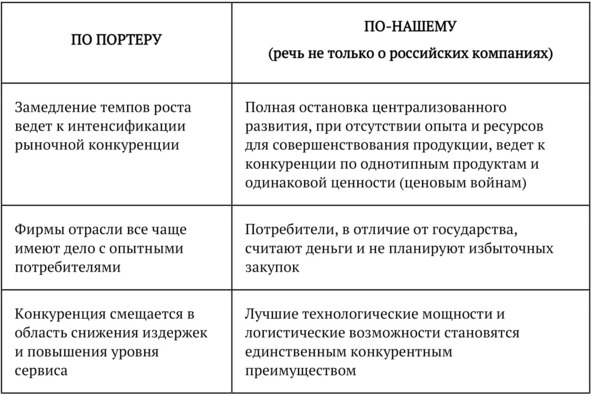

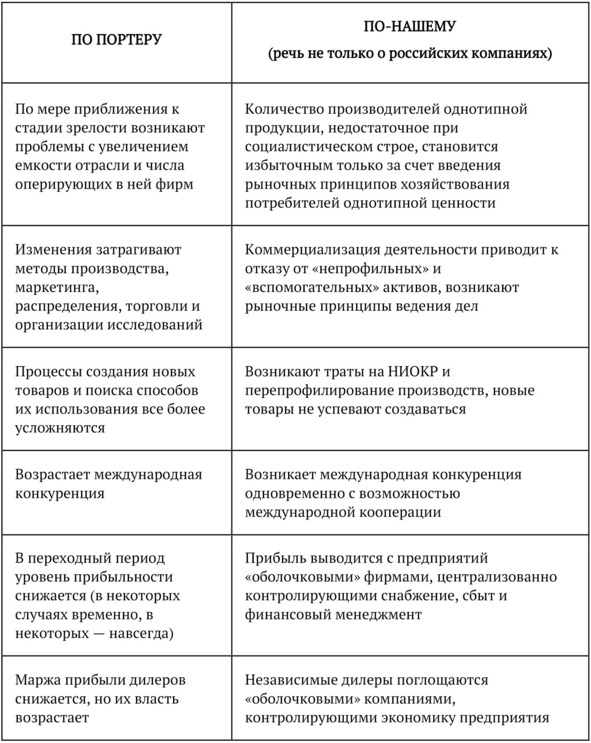

Поскольку российская экономика в тех отраслях, которые не монополизированы, постоянно находится в стадии «отраслевой зрелости», стоит отдельно остановиться на этих вопросах. Отраслевая «зрелость» по-российски отличается от описанной и исследованной г-ном Портером ровно в силу того, что наши предприятия развивались одновременно, планово (были отраслевые приоритеты: оборонные, промышленные, сельскохозяйственные и т.д.). К возникновению рыночных отношений предприятия одной отрасли подошли с примерно одинаковыми структурами издержек, одинаковыми технологическими мощностями, одинаковыми поставщиками и потребителями, а самое главное, с одинаковыми продуктами – носителями одинаковой ценности и соответствующего отношения.

В результате при входе в рынок российские производители получили полный набор характеристик «отраслевой зрелости» рыночной среды, которые должны быть следующими:

Кажется, Портер не все учел в своей теории, как минимум феномен «постсоветского маркетинга» и бизнеса не вписывается в методику гуру.

Ценность как стратегия

В 2003 году Нойс, Джойс и Робертсон провели исследование, названное «самым скрупулезным в области менеджмента» журналом Harvard Business Review. В рамках исследования были проанализированы новомодные системы управления и оценен их вклад в успешность компании. Оказалось, что все эти модные течения типа TQM, CRM, BSC, KPI… вплоть до BPR не приносят успеха. Это инструменты менеджмента, методы управления, а не панацея от всех бед и конкурентов.

Главный вывод исследования в изложении Джека Траута48: «Четко представлять себе, в чем эта стратегия заключается, и постоянно доводить это знание до акционеров, работников и покупателей. Это простое, сфокусированное предложение ценности». То есть надо всем рассказать, за что нам будут платить денег больше, чем мы потратили. Иначе говоря, если ты знаешь, что именно покупает у тебя твой потребитель, выкинь в корзину для мусора все книжки по стратегии бизнеса. Единственная твоя стратегия – это производство ценности для твоего конкретного покупателя. Все остальное – от лукавого.

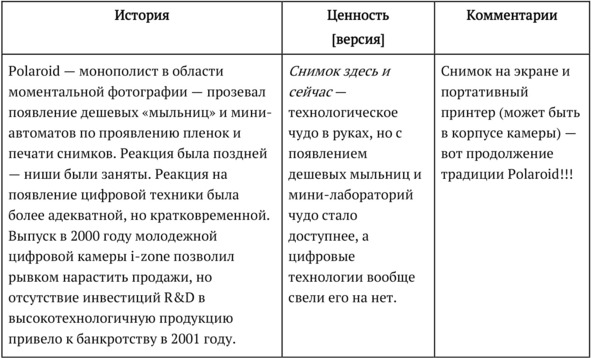

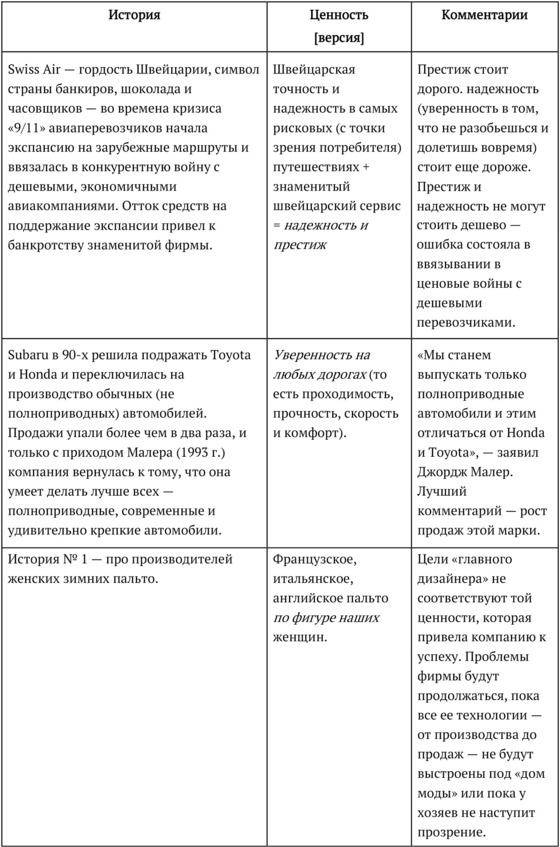

Российский бизнес еще достаточно молод, чтобы можно было найти типичные и общеизвестные истории формирования успешных стратегий на базе ценностного подхода. Предприниматели и олигархи только начинают понимать и осознавать важность понятия «ценность». Просто ситуация складывается таким образом, что в реальную конкуренцию мы только начинаем входить. Времена монополизма ресурсного и технологического заканчиваются. Гиперссылки разрушают монополии. В интернете можно найти множество альтернативных производителей – за исключением сырьевых отраслей, все подвержено размыванию границ ведения бизнеса, глобализации.

Есть идея, что структура бизнеса и менеджмента претерпевает изменения: если в начале ХХ века базовым в экономике было производство «сырьевых» товаров, то к его концу на первый план вышло производство услуг. В ближайшем «виртуализированном» будущем бизнесмены и менеджеры будут концентрироваться на управлении впечатлениями о ценности своей продукции. Товаром станет «наслаждение», «умиление», «сочувствие», «любовь», «экстаз», «мечта», на визитках появиться «продавец мечтаний» – «dream seller», «дилер ожиданий» – «expectation dealer» или «мерчандайзер от любви до экстаза», то есть специалист широкого профиля.

Насколько это соответствует логичному развитию ценностного подхода и его реализации в будущем, покажет время, но кажется вполне реально. Этой идеей практически оправдываются все современные тенденции развития бизнес-среды и деградация образования. По высказыванию одного популярного политика, мы должны воспитывать профессионального потребителя в процессе образования. «Люди в основе своей потребители, – сказал министр А. Фурсенко, – и значит, их тоже надо учить быть квалифицированными потребителями… А не просто чтоб сидели и ждали, когда галушка в рот попадет». Бурное развитие сектора услуг, выравнивание потребительских качеств продукции одного ценового сегмента, ориентация потребителей на бренды и персональные услуги (последнее – не впечатление ли от того, что тебе грамотно «впарили» нарезку из стандартных услуг?) и т. д.

Ценность как оперативное производство

В японском языке есть такое слово – «м’уда»49, обозначающее бесполезную, ненужную деятельность. Когда узнаешь об этом слове, возникает желание заняться сравнительной филологией и изучением фонетической схожести некоторых понятий у японцев и «местных идиоматических выражений» в русском языке, не так ли? Что-то общее есть в звучании японского обозначения бесполезного труда и российского определения невменяемого человека, уперто делающего бессмысленные вещи….

Джеймс П. Вумек и Дэниел Т. Джонс в книге «Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» пишут удивительные вещи, которые нельзя не процитировать в сокращенном варианте.

«М’уда» – это одно из японских слов, которое необходимо знать. Оно звучит несколько странно для русского уха, не так ли? Но так оно и должно звучать, ибо «м’уда» означает «потери, отходы», то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Это и ошибки, которые надо исправлять, и производство изделий, которые никому не нужны (в результате чего готовая продукция горами скапливается на складах), и выполнение действий, без которых вполне можно обойтись, перемещение людей и грузов из одного места в другое безо всякой цели50.

Тайити Оно (1912—1990), исполнительный директор Toyota, будучи самым ярым борцом с потерями, которого только знал белый свет, установил семь типов м’уда. Можно добавить еще один, возможно, существуют и другие типы м’уда, но сколько бы их ни было, трудно не согласиться, что м’уда есть буквально повсюду – достаточно посмотреть на то, как протекает простой рабочий день в любой типичной организации. И когда вы научитесь лучше видеть м’уда, то обнаружите, что потерь вокруг столько, что вам и не снилось51. Базовое понятие в этой великолепной книге – ценность.

«Ценность товара/услуги может быть определена только конечным потребителем. Ценность создается производителем. С точки зрения потребителя, именно ради этого производитель и существует. Тем не менее по ряду причин производителю очень сложно точно определить, в чем состоит ценность товара или услуги… Больше всего людей беспокоит конкретный продукт, который, как полагает производитель, потребитель должен приобрести по определенной цене и тем самым продлить срок существования фирмы на рынке, а также способ, которым можно улучшить качество продукции и повысить эффективность производства при одновременном стабильном снижении основных составляющих затрат», – пишут авторы.

Второе ключевое понятие в этой книге – «поток создания ценности», что есть производное от «потока работ».

Рис. 4. Проблема реализации потока создания ценности – разнонаправленность, многовекторность интересов персонала

Поток создания ценности в советской экономике имел конкретную интерпретацию в виде потока работ, который, в свою очередь, был центром анализа и рассмотрения при решении задач автоматизации (читай: цифровой трансформации), и совершенствования процедур в этом потоке для повышения эффективности как конкретного процесса, так и предприятия в целом. Это и есть основной производственный процесс, поток работ, деятельный процесс, бизнес-процесс – называйте как угодно, но это та самая коммуникация, где в результате последовательного, строго логичного преобразования информации образуется «знание», которое и есть ценность.

Ценность может быть объективной, субъективной, ее «поклонники» как внешние, так и внутренние относительно потока ее создания. Основные процессы деятельности обеспечивают поток создания ценности, как объективной, так и субъективной, для внешнего потребителя, остальные процессы – вспомогательные, развития, управления – создают ценности для внутренних потребителей, процессов, подразделений, работников – это ценности в основном объективные.

Все остальное, то есть то, что не создает и не поддерживает ценности для внешнего, конечного потребителя, должно быть исключено из бизнеса. В этом, кстати говоря, и есть тот самый смысл всех методов управления, которые в разное время получали статус «большой зеленой кнопки»: нажал – и контора заработала как часы, что и являло стержневую концепцию «научной организации труда» – НОТ, разработанной в начале ХХ века русскими, советскими учеными-практиками.

Основная идея всех методов и всех гуру менеджмента – в концентрации деятельности только и исключительно на том, что имеет ценность для потребителя. И безжалостном уничтожении всего того, что такую ценность не создает. От МВО (management by objectives) Питера Друкера до модной концепции BSC (balanced scorecard) Нортона и Каплана лейтмотив исключения бесполезной с точки зрения создания ценности деятельности, то есть м’уда, повторяется с завидной регулярностью.

И каждый раз автор этой идеи преподносится очередным витком маркетинга как новый гуру менеджмента. И каждый раз человечество не в состоянии реализовать эти идеи, что и определяет повальный интерес к новым методам управления. Например, авторы «Бережливого производства» полагают, что менеджерам мешает противоречие, заложенное на ментальном уровне. Они пишут:

«…Совсем недавно один из нас решил провести небольшой эксперимент. Он попросил двух своих дочерей, шести и девяти лет, придумать оптимальный способ подготовки к отправке ежемесячной корреспонденции, которую рассылала их мама. После некоторых размышлений они радостно выдали: «Папа, первым делом надо согнуть все конверты. Затем – надписать все адреса. Потом – скрепить печатью верхнюю и нижнюю части конвертов. И только потом наклеить все марки».

Поражала глубокая убежденность детей в том, что самый лучший способ выполнения работы состоит в том, чтобы разделить ее на партии (читай старика Тейлора с его булавками). Перемещать письмо от «цеха» к «цеху» вдоль письменного стола казалось более правильным, чем переосмыслить процесс и повысить его эффективность, создав непрерывный поток. Поражает и то, что весь мир мыслит так же, как эти маленькие дети!..»

Тайити Оно считал, что в распространенности подобного мышления «партиями и очередями» следует винить первых земледельцев, которые, забыв привычку охотников (одна добыча за один поход), выработали способ выполнять работу партиями и хранить запасы (например, собирать урожай раз в год и сваливать его в зернохранилища). Хотя вполне возможно, что привычка разделять работу на партии – это нечто врожденное, как и многие другие иллюзии из разряда «здравого смысла»: например, представление о постоянстве времени (хотя на самом деле время относительно) или о том, что пространство не искривлено (хотя на самом деле оно искривлено).

Действительно, мы растем в мире отделов и функций – объединения работников по виду деятельности. Юристы работают с юристами, маркетологи с маркетологами, финансисты с финансистами, и каждая профессия выстраивает свою башню из слоновой кости (в англоязычной литературе принят термин «silos tower») – так удобнее не управлять, так удобнее соблюдать цеховые интересы. «Партию» информации удобнее поставить в «очередь» функционального подразделения и спланировать его «работу», на 90% состоящую из м’уда. Зазоры между «башнями» добавляют потерь в эффективности, времени и увеличивают операционные риски, начиная с искажения информационного потока и кончая «обрывом» процесса и коррупцией.

Вся эта история плохо укладывается в голове, если учитывать то, что с начала 20-х годов ХХ века в нашем отечестве работали и публиковались как минимум два прогрессора – О. А. Ерманский и А. К. Гастев52. Их работы имели широкое практическое применение и были поддержаны на самом высоком уровне; например, В. В. Куйбышев был председателем совета по научной организации труда (НОТ), а Ф. Э. Дзержинский деятельно помогал и курировал внедрение НОТ в практику и экономику. Результаты этой работы весьма показательны. Тяжелая промышленность за период 1925—1935 годов увеличила выпуск продукции в 10 раз; в 1920 г. в стране было 10 (!) электростанций общей мощностью 253 МВт, а в 1935-м – 95 электростанций мощностью 4345 МВт53. Мы почти 20 лет свободны от «разрушительной» коммунистической идеологии, как нас убеждают власти предержащие, а цифры экономического роста лучше не сравнивать с «идеологическими».

НОТ была настолько серьезным инструментом мягкой коррекции системы управления, что с 1933 по 1938 год методические разработки по НОТ продавались и обменивались на технологические решения из Германии и США, что еще более сказывалось на темпах роста. Одна из заслуг НОТ – срыв планов «блицкрига» в 1941—1942 годах, когда удалось сначала свернуть производство предприятий ВПК на оккупируемых территориях, а затем развернуть на голых площадках, так что к февралю 1942 года был достигнут 50% объем выпускаемой оборонной продукции довоенного уровня.

Основная концепция НОТ полностью перекликается с ценностным подходом к управлению, куда органически вписывается и японская м’уда, но центральным является рассмотрение процессов деятельности как целеопределенного единого целостного явления без лишних вкраплений. О.А.Ерманский выделил основные требования концепции, и самое существенное среди них: «Ничто не должно делаться по рутине. Всё, даже самая мелочь, должна быть предварительно исследована научно (с точки зрения логики и цели). Всё должно быть заранее предвидено, целесообразно построено и точно установлено. Работа рабочих и служащих должна быть точным выполнением этого заранее выработанного, подробно и научно обдуманного плана».

Возвращаясь к понятию «ценность», можно достаточно просто объяснить, что влияет на поведение образованных и вменяемых людей таким образом, что поставленные цели не достигаются, а если и достигаются, то с затратами, многократно превышающими планируемые. Они преследуют личные (ценности для себя), а не корпоративные (ценности для потребителя) цели.

Все очень просто. У менеджера существует метамотиватор, то есть то, что независимо, над и вне классовых и классических мотивационных факторов по Маслоу – статус в профессиональном сообществе.

Статус в профессиональном сообществе есть макроценность для менеджера и определяется следующими тремя параметрами:

• Владение профессиональными ресурсами – чем больше, тем лучше, откуда и стремление создать под собой функцию, то есть людей, объединенных по виду деятельности. Это и будет тем профессиональным сообществом, статус в котором закреплен должностным положением (закон Паркинсона).

• Владение информационными ресурсами: чем более закрытой и многоплановой информацией обладает менеджер, тем лучше, – откуда происходят все эти «сложности» и «трудности», являющиеся обоснованием для существования м’уда; отсюда закрытость подразделений – силосных башен, отсюда высоколобые рассуждения на профессиональном жаргоне (птичий язык и падение индекса читаемости до отрицательных величин). Если этот жаргон перевести на обычный человеческий язык, то в большинстве случаев выяснится, что обсуждаются очевидные, прозрачные и примитивные вопросы, и сразу встанет вопрос о целесообразности шестизначных зарплат и десятков профессиональных бездельников, производящих м’уда. Лучше всего это описано у Джека Траута в его «Силе простоты».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Гротеск (ударение на «е») – это в изначальном смысле художественный прием, в основе которого лежит странное и причудливое сочетание реальности и вымысла, красоты и уродства, мудрости и безумия, порядка и хаоса.

2

Пласт (жаргон 70—80-х) – виниловая пластинка, выпущенная за пределами СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, действовавший с 1949 по 1991 год и объединявший семь стран социалистического лагеря).

3

Кухонная или кабинетная мебель производства Югославии, лидер дефицита в СССР, предмет гордости, статусности (способность отвечать на вопрос «Кто я такой?» через проекцию самого себя на общественные реальные или мнимые ценности) или установления нормальных отношений с женой.

4

0,3% занимались полулегальным цеховым бизнесом, «крышуемым» различными структурами, по справке Минюста 1977 года, то есть около 1 млн человек, преимущественно Кавказ, Средняя Азия, Каспийский р-н, Архангельская обл.

5

Классическая шутка 80-х: «Пришел домой с работы, включил телек, первый канал – итоги съезда, второй – обсуждение итогов съезда, третий – рекордный урожай к итогам съезда. Решил погладить брюки, включил утюг – из него голос: «Допереключаешься, товарищ…«».

6

Штаб-квартира ЦРУ, также известная как Разведывательный центр имени Джорджа Буша-старшего, находится в Лэнгли, округ Фэрфакс, штат Виргиния, в 13 км от Вашингтона.

7

Наиболее яркие выказывания президента Б. Ельцина, после которых, как утверждали злые языки, «Казань захотела создать министерство морского флота».

8

Нестор Махно – революционер-анархист, нигилист, сколотил повстанческую армию на основе анархистских лозунгов, доступно сформулированных и понятных большинству крестьян, в качестве опоры управления армией использовал бывших уголовников и беднейших крестьян, придав им статус. Воевал то с Белой армией, то с Красной, в зависимости от ситуации на фронтах.

9

Малиновый пиджак и массивная цепь – символ «новых русских», в основном по принадлежности к полубандитским кругам.

10

Лексема (греч. «Lexis» – «слово, выражение») – в лингвистике слово, рассматриваемое во всех его конкретных грамматических формах, является единицей словарного запаса /состава языка. Следует отметить, что проведенные исследования не новы: так, еще в 70-х было определено, что, например, у Пушкина в его произведениях используется около 25 тысяч лексем.

11

КПСС, ВЛКСМ – Коммунистическая партия Советского Союза, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.

12

В. Маяковский.

13

Концептуальная (содержательная) модель является структурой представляемой или проектируемой системы, описывая свойства ее элементов и причинно-следственные связи, присущие системе и существенные для достижения цели моделирования. Концептуальное моделирование начинается с момента осмысления текущего состояния и попытки прогнозирования будущего, при этом формируется семантический базис и онтология рассматриваемого пространственного континуума. Ценность модели обычно прямо пропорциональна тому, насколько хорошо она соответствует прошлому, настоящему, будущему, реальному или потенциальному положению вещей. В основном эти модели предназначены для того, чтобы объяснять реальный мир; на их основе происходит развитие цивилизации, все религии и реализуемые политики обязаны концептуальному моделированию, равно как и развитие всей науки и философии. Концептуальное моделирование – это деятельность по формальному описанию некоторых аспектов окружающего нас физического и социального мира в целях понимания и формирования коммуникации для образования коммуникативного социума, объединенного идейно и духовно и способного к действию по преобразованию мира согласно выдвигаемым концептам. Без концептуального моделирования не могли возникнуть ни египетские пирамиды, ни цивилизации инков и ацтеков, не было бы Рима, Вавилона и Афин, и не было бы этих строк или чего-то подобного. Известное всем начало – «Сначала было слово…» – было бы правильно переформулировать: «Сначала была модель», – ведь весь процесс нашего бытия связан с непрерывным фрагментарным моделированием, обобщением, выводом, концептуализацией, действием и снова моделированием. Поняв это, нельзя впадать в ересь самовосхваления и самовозвеличивания, так как этот процесс присущ «всякой твари божий», то есть всем биологическим существам; увы, все, что имеет хоть минимальный орган типа мозг, подчинено существованию в рамках подобного процесса.