Полная версия:

Иллюзия нереальности. Под покровом волшебства

Необычные «странности» мышления преследовали меня по жизни. С одной из них я столкнулся в магазине, когда передал кассирше для оплаты всю мелочь, находившуюся в карманах. Кассирша долго и нудно все пересчитывала. Мои мысли в это время «стояли в живой очереди» за каким-то дефицитным товаром, поскольку даже кассовый чек не гарантировал его покупку.

Подсознательный аналитический контроль поведения людей оказался одной из удивительных способностей, подаренных мне родителями.

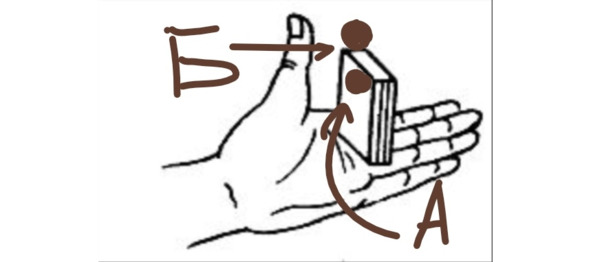

Я ставил коробок на прямую ладонь вытянутой вперед руки и просил помощника сбить коробок указательным пальцем правой руки, щелчком по верхнему краю (точка «А» на рисунке). Помощник пробовал и у него это хорошо получалось: коробок отлетал в сторону.

Отойти ровно на семь шагов от меня;

Вытянуть правую руку и пальцы приготовить для щелчка;

Подойти ко мне и щелкнуть пальцами над спичечным коробком, не задев его (точка «Б» на рисунке);

Отойти на исходную позицию и немедленно повторить подходы с холостыми щелчками над коробком еще пять раз, при этом правую руку вниз не опускать;

На седьмой попытке надо сбить коробок щелчком по верхнему краю (точка «А» на рисунке).

«Эксперимент» часто вспоминается мне при вождении автомобиля. Если водитель привык нарушать правила на пустой дороге, то в критической ситуации он не затормозит перед неожиданным препятствием.

Секрет – в тайном помощнике. Он последним «проверяет» наличие салфетки и «подтверждает» ее наличие. Одновременно спокойно забирает салфетку под прикрытием платка.

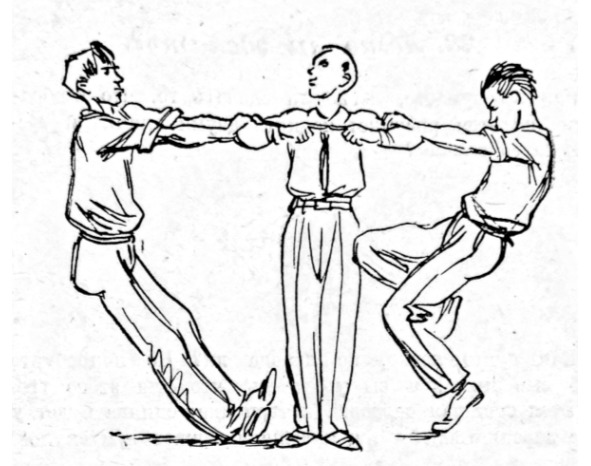

Для правильного исполнения экспериментатор держит плечи, руки горизонтально. Указательные пальцы слегка касаются друг друга. Внимание отвлекается рассказом о суперсильных руках экспериментатора.

Товарищи экспериментатора пытаются разнять его руки в стороны, но сделать это невозможно.

Один из друзей берет монету в любую руку, прижимает ее ко лбу, считая до семи. Рука с монетой и другая рука сжимаются в кулак и вытягиваются перед собой, сжатыми пальцами вниз. Остальные друзья также вытягивают сжатые в кулаки руки перед собой. Вас зовут в комнату.

Каждый из друзей говорит вслух, есть ли у него в руках монета. При этом он может говорить правду, или обманывать. Вы правильно отделяете ложь от правды и указываете на руку с монетой.

Рука с монетой прижимается ко лбу для отвода глаз. В это время прилив крови к пальцам уменьшается. Кулак с монетой становится светлее, чем прочие. При опускании руки она становится теплее за счет нарастающего притока крови и цвет кулака постепенно выравнивается с другими.

Посвящаемый становился ко мне спиной и закрывал глаза. Я слегка обхватывал его руками под мышками вокруг грудной клетки. Задачей посвящаемого было сделать десять глубоких вдохов выдохов. После десятого вдоха ему надо было задержать дыхание. В этот момент я крепко сжимал его грудь и приподнимал так, чтобы ноги отрывались от земли. Немедленно давалась команда «Спать!».

Друзья подхватывали его за ноги и укладывали на землю. Во время этой процедуры посвящаемый терял сознание.

Сейчас ясно, что потеря сознания при выполнении этого опыта происходит из-за перенасыщения сосудов головного мозга кислородом при активном углубленном дыхании. Потеря сознания усугубляется опусканием тела в положение лежа, когда кровь сильно приливает к голове.

Попросите товарища вытянуть согнутую в локте руку, ладонью вверх и сопротивляться Вашему действию. С небольшим давлением поглаживайте его ладонь, от запястья к пальцам. Проделайте это шесть раз, а на седьмой раз вместо поглаживания поднимите свою руку над его ладонью. Неожиданно ладонь товарища потянется вслед за Вашей, будто привязанная невидимой резинкой.

Как только кассирша назвала сумму мелочи, я неожиданно обратил внимание, что все ее действия непроизвольно контролировались и пересчитывались каким-то внутренним чувством. Она назвала одну сумму, а мой внутренний счетчик выдал иной результат. Вопреки нетерпеливой очереди я настоял на пересчете и оказался прав. Но ведь я ничего не считал специально!

Йоги и йогины

Сколько святых и пророков приходили в этот мир и проповедовали. Но он каким был, таким и остался. Поэтому не слишком заботься о том, чтобы изменить то, что тебя окружает. Это просто невозможно, – Свами Шивананда. 7

В возрасте 15—16 лет мне довелось побывать в далекой Индии. В то время любая поездка за границу казалась чудом – поездка в экзотическую Индию была мне фантастическим подарком. Окончательное «добро» на поездку дали в МИДе СССР после собеседования.

Мама Маргарита Николаевна тряслась от страха: вдруг что-нибудь не так ляпну. Я также трясся, объясняя это скромностью и застенчивостью. Никто из близких родственников, кроме родителей, не знал об этом. Результат собеседования не оглашался при встрече, а выражался лишь в переданных (или не переданных) по инстанциям документах.

«Добро» было дано. Несказанно повезло, поскольку процедура сопровождалась утверждениями анкет родителей, получением анализов, прививочных сертификатов, школьных характеристик. К лету 1968 года удалось таки преодолеть все бюрократические, идеологические и медицинские барьеры. Реальность, в которую мне довелось окунуться, казалась совершенной иллюзией.

Несколько семей иностранных сотрудников Департамента образования ООН (Юнеско) жили в Аллахабаде. Мои родители и их московские коллеги были первыми русскими в штате Уттар-Прадеш постколониальной Индии. Поскольку в Москве я учился в только что созданной английской спецшколе №15 (сейчас это школа с углубленным изучением иностранного языка №1272), то за пару недель адаптировался к индо-английскому языку.

Бродячий заклинатель змей у нашего дома в Аллахабаде.

Благодаря совершенному знанию английского языка я мог сам общаться с ровесниками незнакомой страны и, что самое главное, читать оригиналы увлекательных книг. Вместе с папой Юрием Александровичем доводилось путешествовать по индийским штатам, куда въезд иностранцам был запрещен. Это Варанаси, истоки Ганга, верховья Гималаев, пограничные районы и пр. Много позже я понял, что поездки были не ради отдыха, а для неведомой мне работы. В семейных архивах нет гималайских фотографий и кинопленок с нашим участием.

Ездить на легковых машинах по Индии было сложно. В автомобилях, даже японских, не было кондиционеров. Садиться в Тойоту на раскаленные сиденья при температуре воздуха от 45-ти градусов в тени – отважное занятие. Во время движения мимо нас проплывали плакаты по ограничению рождаемости, опасностях на дорогах и предупреждения, что семь жизней имеет только кошка и т. д. Надо было быть внимательным к дорожным указателям, поскольку они иногда показывали ложное направление. «Развлекался» по дороге я тем, что закрывал глаза и мысленно пересчитывал промелькнувшие в окнах стада коров и многоязычные дорожные указатели (на хинди, урду и английском), тренируя зрительную память.

Во время одной из поездок в верховья Ганга и город Массури мы с папой заехали в Школу йогов основателя «Общества божественной жизни» Шивананды Свами. За несколько лет до нашего приезда Шивананда Свами достиг состояния Самадхи и вошел в «окончательный транс». Проще говоря – умер. Незадолго до своего ухода Шивананда Свами, врач по образованию, организовал по всему миру Школы йоги по обучению гармоничной жизни, лишенные религиозной подоплеки. Так что в период моего путешествия оздоровительной йоге было всего несколько лет.

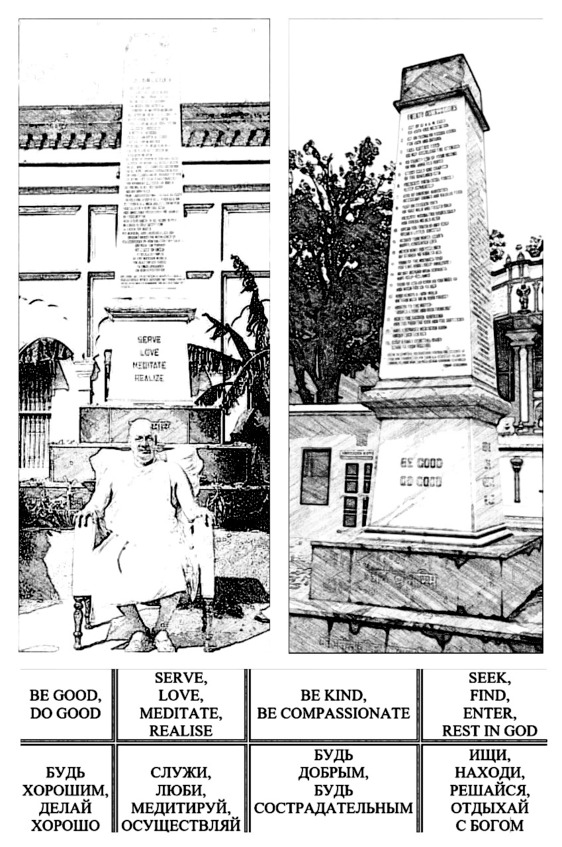

Мраморная колонна напомнила мне образ храма Вознесения Господня в Коломенском. У них есть одно общее. И храм, и колонна символизируют путь самопознания к высшим небесным силам. Но сами заповеди не внушали оптимизма и давали понять, что быть йогином непросто. В соответствующем Приложении можно читать заповеди Шивананда Свами в моем переводе.

Заповеди Шивананда Свами в Ришикеше.

В Ришикеше я почувствовал разницу между классической йогой, как религиозно-философского учения Веданты, и «коммерческой йогой» с физическими трюками и оздоровительным фитнесом. Если учение Веданты предполагало внутреннее самоосознание и общение с «Высшими силами» во время медитативных практик, то представители «коммерческой йоги» занимались сбором милостыни в святых местах при индусских храмах, преподаванием асан.

Массовых занятий йогой я не видел, хотя англоязычную литературу Шивананды Свами, его ученика и основателя бихарской школы йоги Сатьянанда Сарасвати по измененным состояниям сознания, медитациям и духовным практикам можно было купить в Дели и других крупных городах.

Недалеко от Школы йогов Шивананды Свами находился ашрам основателя школы Трансцендентальной Медитации Махариши Макеш Йоги, а также «», чьи поселенцы оккупировали все подступы к ашрамам на берегу Ганга. Легко сказать: «». Намного ужасней увидеть тянущиеся к тебе за бакшишем руки с обнаженными клочьями мяса и фрагментами белых костей. Просители были практически лишены лиц, вместо которых на нас смотрели вымученные глаза в бескожных глазницах. Мысли о духовном совершенствовании мгновенно исчезали. Деревня прокаженных Деревня прокаженных

Живой «святой» из Ришикеша у Школы йогов Шивананда Свами.

За полгода до моего визита в гималайский Ришикеш там произошло событие, обеспечившее ему мировую славу. В ашрам Махариши Макеш Йоги для духовного озарения приехала знаменитая ливерпульская четверка Битлз «для возрождения творческого духа».

Проживание в ашраме сопровождалось, как это было принято в Индии, ненавязчивыми предложениями о пожертвованиях. «» («») – эта надпись преследовала меня во всех приличных отелях. Даже во время официальных посещений папой индийских предприятий его приводили в комнату почетных гостей, где «ненавязчиво» рассказывали о пожертвованиях. Или Битлз не были готовы к такому повороту дел, или пожертвования от них требовались слишком большие. NO TIPS НЕТ ЧАЕВЫМ

Дней через десять Ринго Стар с женой покинули ашрам. Еще через пару недель за ним отправился Пол Маккартни. Ходили слухи о домогательствах Махариши к медитировавшей американской актрисе Миа Фэрроу, к которой Битлз обращались в песне «Dear Prudence». Вскоре вся знаменитая четверка покинула Индию. Итогом визита ашрама в Ришикеше стал знаменитый «Белый Альбом». Кое-что можно о чувствах Битлз понять из песни Джона Леннона «Sexy Sadie» (первоначальное название «Махариши»):

Итогом посещения ашрама Махариши из Ришикеша был знаменитый «Белый Альбом». На фото: Битлз в куртах и шальварах. 8

Через пару десятилетий после моего визита знаменитый ашрам в Ришикеше опустел. «Великий» Махариши уехал просвещать европейцев в их родные страны. Но слава у Ришикеша осталась. Он стал мировой столицей Йоги. Хотя в мое время Ришикеш был сельским пригородом промышленного Хардвара, где СССР строил машиностроительный завод тяжелого электрооборудования.

Советские специалисты, работавшие в Хардваре, ездить в Ришикеш не могли в силу режимности и отсутствия транспорта. Но когда наша Тойота проезжала через советский кампус, то там находились знакомые, которых мы брали на экскурсию в Школу йогов. Во время совместной поездки в машину набивалось еще человека четыре. Шесть человек в небольшой Тойоте – по индийским меркам совсем немного. Хотя в самом Хардваре достаточно мест для религиозных паломников, но древние знания и медитативные практики иностранцы познавали в Ришикеше.

Сказать, что посещение Ришикеша в то время произвело на меня мистическое впечатление, было бы преувеличением. Я и мои попутчики воспринимали происходящее как зрители фрик-шоу. Для осознания внутренней духовности Школы йогов и ведических учений индуизма требовалось настроение и время. Для меня лично этот период оказался равным половине жизненного пути, но начался с критической реинкарнации.

Наша семья жила не в советском посольстве в Нью-Дели или консульстве. Нам довелось обитать совершенно автономно в религиозном центре индуизма – Аллахабаде, где сливаются три святые реки Ганга, Ямуна и мистическая Сарасвати. Это место называли . Сангам

Миллионы индусов стекались ежегодно на праздник Магх Мела. Раз в 12 лет на празднике Кумбх Мела воды Ганга превращались в «божественный нектар».

Индийская версия английского языка напоминала смесь настоящего английского с парой десятков времен, который мы изучали в школе, и русского с тремя временами. Индусы говорили на английском языке с тремя «русскими» временами.

трудно узнать на современных фотографиях. Горные каменистые тропы превратились в каменные улицы. Белокожие туристы заняли место медитирующих йогов, уменьшились толпы прокаженных и калек. Но живые йогины и мраморная колонна с двадцатью заповедями . Заповеди не раз помогали мне в жизни, на лекциях об индийской философии и тайнах йогинов. Школу йогов Шивананды Свами остались неприкосновенными

Размышления Шивананда Свами стали источником Храмовой традиции хатха-йоги и учений ортодоксальных школ индуизма. Это привело к широкому распространению хатха-йоги.

Для медитаций в ашраме построены яйцеобразные постройки. Никакой цивилизации, вокруг бескрайние джунгли и горные вершины Гималаев. Все сделано так, чтобы ничто не мешало божественным силам снизойти на медитирующих гостей. Говорили, что за время гималайских медитаций Битлз совершенно не употребляли наркотики.

«» Песня была вдохновлена Махариши. Я написал её, когда мы уже упаковали наши вещи и собирались улетать. Это была последняя песня, написанная мною перед тем, как я улетел из Индии. Я называл его «сексуальной Сейди» – вместо того, чтобы петь: «Maharishi what have you done, you made a fool…". Я просто использовал ситуацию, чтобы написать песню и выразил то, что чувствовал. Я улетел от Махариши с дурным ощущением. Знаете, кажется, мои расставания всегда не так приятны, как мне бы хотелось , – Джон Леннон.

Я есть то, что я есть

Мир – это всего лишь отражение моего воображения. Я могу видеть всё, что захочу. Но зачем мне придумывать модели сотворения, эволюции и разрушения? Я в них не нуждаюсь. Мир находится во мне, мир и есть я. Я его не боюсь и не имею желания заключать его в картину ума, – Нисаргадатта Махарадж. 9

В Аллахабаде прошла моя настоящая реинкарнация – пару дней я лежал практически без сознания. Местные эскулапы диагностировали у меня приступ острого аппендицита, но за несколько дней безоперационно поставили меня на ноги. Вернули на землю с обновленным сознанием и полным ощущением того, что я был телепортирован в иной мир и обратно.

Это было то состояние, которое в философских системах понимали под недвойственностью. То есть иной мир не существовал без реального так же, как реальный мир не существовал без иллюзорного. Мой разум не существовал вне тела. «Я» был одновременно самим собой и посторонним человеком. Вот такая путаница и одновременно стройная система была в моем сознании. Я чувствовал себя изнутри и одновременно видел себя со стороны, лежащим беспомощно на кровати под полупрозрачным матерчатым балдахином…

Местные эскулапы испытывали на моем теле неведомые снадобья и практики. Помню экстравагантного индуса. К йогам и йогинам он явно не имел отношения. Индус был в длинной широкой рубахе (курту) с широченными шальварами (шароварами). Его действия вызывали мое искреннее удивление.

Сквозь прикрытые веки я видел, как он подстригал отросшие волосы, кружился в замысловатом танце и махал руками вдоль головы и тела. Через полчасика он торжественно завершил экзотическую процедуру. Мои ощущения похожи на удивление от контакта с инопланетянином и чувство это живо поныне. Индус тем временем с достоинством принял вознаграждение за проделанную работу. Он был для меня символом абсолютного единства многих лица: цирюльника, йога, знахаря и пр.

Книги по учениям Адвайты-Веданты, медитациям Дхъяны и Трансцендентальной Медитации не очень радовали меня. Вставать в четыре часа утра и медитировать казалось немыслимым. На книжных полках крупных индийских городов было много литературы по медитациям, фокусам, биологической энергии, хиромантии и гаданиям. Но литература по факирским трюкам завлекала легко раскрывающимися тайнами и казалась самым простым шагом к освоению чудотворчества, отказаться от которого было тяжело. Ведь домашнее чтение «», обязательное по школьной программе, вызывало снотворный эффект – более получаса я выдержать не мог. Зато разные трюки и фокусы, опыты и эксперименты с маятником проводил с удовольствием. Но не забывал и про медитации. Войны и мира

Я, как и Битлз, иногда одевался в индийские курты и шальвары. На фото после защиты кандидатской диссертации: слева направо Галина Хомчик, Ольга Воробьева, Александр Чар, Елена Литошина, Татьяна Алексеенкова.

Начало экспериментов с медитированием дало первый опыт. Я решил, что самой естественной формой медитации может быть концентрация на пламени свечи. Вечером, когда природа погружалась во мрак, я включал свет на балконе второго этажа (балкон занимал несколько сот квадратных метров). Каждая горящая лампочка представляла собой удивительное зрелище. Вокруг нее под стрекотание цикад восседали неподвижные лизерды – ящерицы, которые обитали внутри дома.

Лизерды всю ночь неподвижно медитировали на свет от лампочки с прозаической целью – утолить голод. Как только мотыль или иное крылатое существо, прилетевшее на свет, расслаблялся, так ему немедленно приходил конец в лизердовом желудке. Медитировавшие лизерды не очень отличалась от йогов из Ришикеша. И в том, и в этом случае конечной целью медитации была еда. Ведь медитировавшим йогам поклонялись индусы с добровольными пожертвованиями.

После наблюдения за лизердами я решил, что свет может привлечь ползающих змей. Их около дома в саду было достаточно. Утешало то, что в саду жили несколько семей мангустов (очень похожих на крыс), для которых ядовитые змеи были источником еды. Но на втором этаже мангустов не было, что настораживало.

Перед экспериментом я оставил свет на улице. Взял свечу, спички и заперся в темной комнате, чтобы никто не подполз ко мне во время самоотрешения. Сидеть на коленках, как это делали йогины, не хотелось – взял обычный стул. Зажег свечу, поставил ее на стол и уставился на пламя. Ничего необычного в этом не было. Сидишь и смотришь. В тишине прошло несколько минут. Насторожил шорох над головой. Поднял голову и увидел, как несколько ящериц рывками двигаются по потолку к моему столу. Неприятным было то, что видны были размытые и живые от пламени свечи тени.

Пока лизерды не упали на стол, я быстро разделся, задул свечу и юркнул на кровать, вокруг которой с потолка был накинут балдахин из плотной сетки. Это и была настоящая защита. Ящерицы по балдахину не ползали. Я чувствовал себя в относительной безопасности.

Волей-неволей эти ночные фантазии привели меня к развитию техники принудительной визуализации, которая помогала мне ментально воспроизводить не только различные события, но и сопутствующие ощущения. Иногда визуализация давала более полную картину, чем само событие. Я на это обратил внимание случайно, перебирая в памяти встречи с деловыми партнерами. Позже удавалось воспроизвести их микрореакцию на слова, которая ускользала при живом общении. Это помогло в опытах с идеомоторными развлечениями и дистанционным видением.

Развитию техники принудительной визуализации помогла восьмичасовая поездка в город Агра с архитектурным чудом света – мавзолеем Тадж-Махал.

Не только красота мавзолея запомнилась мне на всю жизнь. Я стал свидетелем удивительной иллюзии. Часов в 11 вечера папа повез меня к Тадж-Махалу, где нас уже ждал провожатый. Было полнолуние. Луна светила хлеще любого прожектора, свет дополнительно излучался мраморными плитами. Темными пятнами стражников выступали боковые дворцы из красного песчаника, куда мы и держали путь.

В полнолуние светящийся Тадж-Махал стал увеличиваться в размерах, чего я не видел ни в одном иллюзионе. 10

Войдя в правый дворец, я увидел в проеме светящийся Тадж-Махал. Он казался громадным бриллиантом, излучающим яркие лучи света. Неожиданно Тадж стал увеличиваться в размерах и, казалось, занял весь дворцовый проем. Такого я не видел ни в одном иллюзионе. Немного ошалевший, я испуганно сделал несколько шагов вперед – Тадж стал уменьшаться в размерах.

Оказалось, что секрет спрятан в оптических иллюзиях восприятия размера и движения, заложенных в архитектуре Тадж-Махала. Но иллюзия эта возникает в полнолуние. Если немного пройти под аркой правого дворца вперед, то Тадж уменьшается в размерах. Если пройти назад – увеличивается. Секрет материален, а иллюзия эффектна. Во время медитативной или иной ментальной практики эта визуализация кажется абсолютно реальной!

Когда через много лет на телеэкранах СССР появились сюжеты с участием Джуны, Тарасова и Чумака, то они показались мне репликой юношеских воспоминаний. И это точно не было психическим эффектом дежавю!

Лежа, я представлял сказочные Гималаи, верховья Ганга, Ришикеш, Чандигарх от великого Карбюзье. Эти картины вызывали во мне реальные чувства восторга. Было полное ощущение того, что я не прячусь от назойливых лизерд, а лечу на сказочном ковре-самолете. Подливал масло в огонь наивный фильм детских сеансов кинотеатра «Москва» (дом Ханжонкова) на Маяковке, о путешествиях Вольки со стариком Хоттабычем. Только в моем случае все было реально.

Подойти к усыпальнице Тадж-Махал можно было лишь без обуви. Казалось немного странным и негигиеничным бродить босиком по мраморным плитам. Но делать было нечего. К гробницам Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал надо было относиться с уважением и почитанием.

Хохот шамана

Воин должен прежде всего знать, что его действия бесполезны, но он должен выполнять их, как если бы он не знал об этом. Это то, что шаманы называют контролируемой глупостью, – Карлос Кастанеда. 11

Лето 1969 года я провел на сибирской родине своих предков у реки Ангара и озера Байкал. Моя двоюродная бабушка Воробьева Клавдия Александровна работала главным врачом правительственного санатория «Байкал», находившегося у истока Ангары. Я гостил в ее квартире №13 дома №1 Техучастка (Листвянка) у Байкальского тракта, напротив Шаман-камня. Меня быстро приучили ходить в тайгу и на пик Черского, сбивать кедровые шишки и собирать байкальские ягоды, ловить рыбу на спиннинг и управлять большой рыбацкой лодкой.

Палеотопонимика утверждает, что между реками Гангой и Ангарой существует мистическая связь, проявляющаяся в однокоренных топонимах. Ганга в переводе с санскрита означает «». Ра означает бога солнца. Поэтому Анга-Ра означает дорогу, ведущую на юг. Можно провести мистическую связь между Индией и Сибирью, но судьба без всякой мистики перебросила меня на загадочную Ангару к ритуальному Шаман-камню. Дорога дорог

Однажды я почувствовал, что могу сам управлять рыбацкой лодкой и решил отправиться на водную прогулку к Шаман-камню. Ведь до него от берега было несколько сот метров. Хотелось ступить на него ногами, получить магическую силу и почувствовать себя первопроходцем Сибири.

Время старта было выбрано после отплытия «Ракеты» в Иркутск. В запасе несколько часов. Этого времени казалось достаточно для исполнения задуманного и вскоре я причалил на лодке к Шаман-камню. Над водой скала выступала примерно на метр, была мокрой и скользкой. Как на нее забраться, не выпуская из рук лодочного каната при сильном течении? Температура воды 10—12 градусов. Довольно холодно. Если потеряю канат, то на берег выбраться невозможно.

Ощущал я себя одновременно частью Шаман-камня, уставшим рыбаком, бодрым йогом и йогином. Вспомнил про учение Махараджа Нисаргадата, автора уникального трактата «». Кого имел в виду Махараджа под именем «», я понял у камня. «» был я. Или я был «». Мысли окончательно запутались. Я есть ТО ТО ТО ТЕМ