Полная версия:

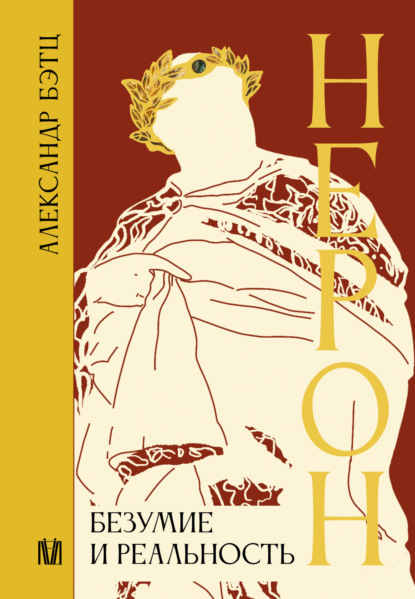

Нерон. Безумие и реальность

17

Литературная традиция, посвященная Нерону, в частности образ, созданный Тацитом, Светонием и Кассием Дионом, является предметом многочисленных публикаций, см. Schulz (2019); Grau (2017); Lefebvre (2017).

18

Тацит. Анналы. 1,1,6.

19

Тацит. Анналы. 11,27,1.

20

Это неверно. Тацит, как здравомыслящий человек и глубокий аналитик, прекрасно отдавал себе отчет в том, что единовластие в Риме было неизбежно; для него это была цена спасенияres publica от грозившей ей неминуемой гибели. По мнению Тацита, «в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека» (Tac. Hist. I. 1. Пер. Г. С. Кнабе). Так он смотрел на причину создания принципата. Точно так же расценивал ситуацию Светоний, для которого возникновение принципата означало «установление гражданского мира» (Suet. Claud. 41. 2. Пер. М. Л. Гаспарова). Во времена Нерона и позже никто из римских интеллектуалов всерьез и не помышлял о реставрации сенатской республики, памятуя о трагикомичном эпизоде 41 года с нелепой попыткой «восстановления республики» после убийства Калигулы. Быть или не быть императору во главе res publica – так вопрос давно не стоял. Вопрос ставился иначе: кто именно будет стоять во главе державы? В этих условиях и возникла тема идеального властителя, о чем так много писал Сенека, не преуспевший, кстати сказать, в практическом плане (как воспитатель Нерона). Наконец, безусловно, Тацит не был мизантропом. Пессимистом и скептиком – да, но не мизантропом.

21

Об источниках Тацита см. Schößler (2021) 29–37; Syme (1958) 178 и далее; 289–294.

22

Нерон какhostis generis humani: Плиний. Естественная история. 7,46; terris venenum: 22,92. Об образе Нерона у Плиния см. Sordi (2002).

23

Будучи профессиональным ритором, Ливий некритически пересказывал свои источники и далеко не всегда разрешал противоречия между ними.

24

Тацит. Анналы. 4,53,3; Плиний также знал автобиографию Агриппины, ср. Естественная история. 7,46.

25

В императорском Риме архив государственных актов был оборудован в Табуларии на склоне Капитолия (часть современного Дворца сенаторов). Само здание Табулария было построено в 78 году до н. э. рядом с храмом Сатурна.

26

Тацит. Анналы. 14,2,2. Другим примером взвешенного подхода является описание смерти второй жены Нерона Поппеи Сабины, которая, как говорят, умерла в 65 году от руки императора: хотя есть авторы, сообщающие, что Поппея была коварно отравлена Нероном, он, Тацит, верит в убийство в состоянии аффекта (Анналы. 16,6,1).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов