Полная версия:

Тень Бога. Султан Селим. Владыка османов и творец современности

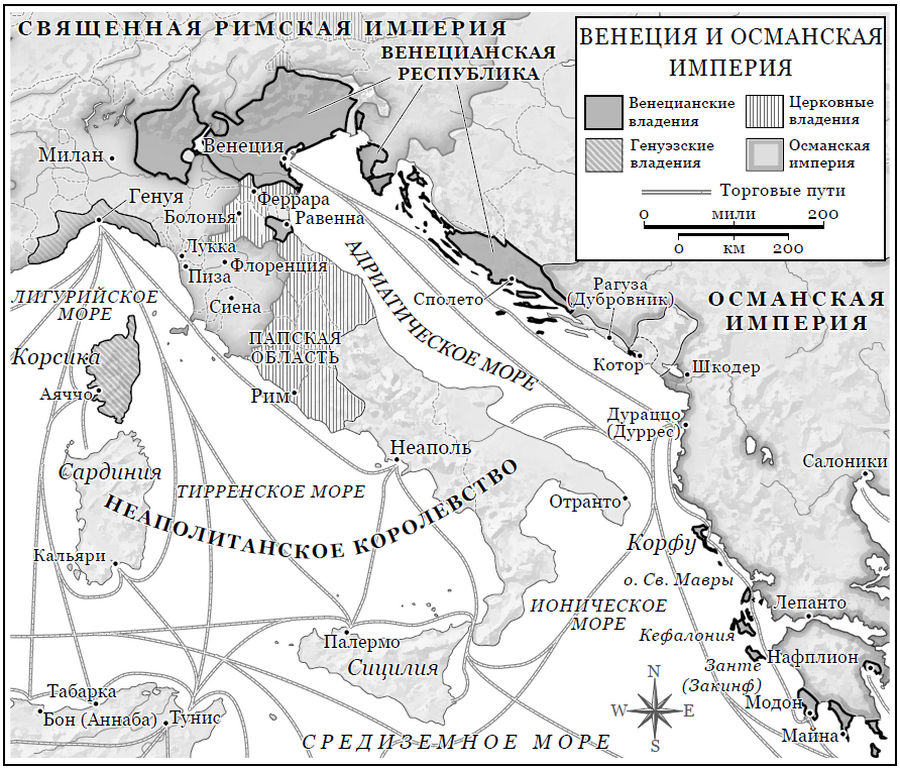

Венецианская республика, расположенная на северном и восточном побережьях Адриатического моря, все чаще отражала набеги Османской империи на свои территории в Албании. После завоевания Анатолии, за несколько десятилетий до взятия Константинополя, османы переправились через Дарданеллы в Европу, ознаменовав этим новый этап своей экспансии, проведя свои войска через Балканы, которые тогда слабо удерживались Византийской империей, и углубившись в неприступные горы и долины прибрежной Албании. Контроль над этим участком побережья позволял военным и пиратским кораблям регулировать движение и торговлю между Адриатикой и более широким Средиземноморьем; это был ключевой узел театра военных действий между Венецией и Византией, когда они боролись за контроль над греческим архипелагом и Восточным Средиземноморьем. В свойственной им манере османы заключали сделки с местной знатью, обещая уважать их суверенитет и предлагая защиту. Многие предпочитали власть Османской империи венецианскому правлению и соглашались платить османам налоги товарами либо из казны.

Завоевав эти европейские территории, османы не только приблизились к главной награде – византийскому Константинополю, но и смогли заполучить плацдарм для дальнейших атак на венецианцев-католиков. Несмотря на то что многие из этих военных стычек происходили на море, Албания была одним из главных наземных полей сражений.

По мере того как османы наращивали территорию в Европе, они интегрировали население этих захваченных регионов в свою имперскую систему и создали институт, известный как девширме (devşirme). Христианских мальчиков-подростков насильно забирали из их семей и доставляли властям Османской империи. Разорвав все семейные связи, эти мальчики принимали ислам, получали все необходимые материальные блага и обучались военному искусству, становясь преданными и привилегированными кадрами османской армии. Таким образом, османы создавали лояльную военную элиту. Некоторые пожилые балканские христиане также стремились к повышению по карьерной лестнице, пытаясь снискать расположение в военных рядах империи.

Насколько нам известно, отец Гюльбахар был одним из таких людей, принявших ислам, чтобы поступить на османскую военную службу. Он получил дальнейшее потенциальное повышение социального ранга, отдав свою дочь будущему султану в качестве наложницы. Это принесло бы неисчислимые дивиденды, если бы она родила сына. В самом деле, отец Гюльбахар мог с радостью рассчитывать на то, что станет дедушкой османского султана – ошеломляющий поворот событий для человека, который начал взрослую жизнь как обычный скромный албанец. Для самой Гюльбахар выгоды также были значительными. Она не просто жила во дворце, в неге, немыслимой в родной деревне (где она принадлежала бы не сыну султана, а лишь мужу), но у нее также был шанс стать матерью султана и, следовательно, самой важной женщиной в империи – а значит, одной из самых могущественных женщин в мире. Поскольку в этот период османским султанам и их наследникам сыновей рожали не их жены, а наложницы, все османские султаны были сыновьями иностранных рабынь, обычно христианского происхождения, таких как Гюльбахар.

Вероятно, на первых порах застенчивой и напуганной Гюльбахар помогли освоиться в гареме несколько подруг-наложниц. Впрочем, на новом месте были и наложницы, которые в борьбе за свое место в иерархии гарема с радостью портили молодой женщине жизнь. Однако Гюльбахар, как мы можем предположить из ее дальнейшей судьбы, быстро разобралась в гаремной жизни и максимально использовала ее возможности.

* * *Отчуждение пронизывало жизнь османской правящей семьи. Будучи семнадцатилетней наложницей, Гюльбахар впервые увидела Баязида во дворце гарема лишь накануне их интимной связи, и ее знаменитого кокетливого обаяния и манящей красоты было достаточно, чтобы возбудить его интерес. В плотском союзе господина и наложницы – грубом и служащем определенной цели – любовь редко играла хоть какую-то роль. Султаны и шехзаде стремились произвести на свет как можно больше наследников мужского пола, чтобы обеспечить продолжение династии и, следовательно, империи в мире, в котором смерть во время родов, в бою, от болезней была обычным явлением. Поскольку у Баязида уже было трое сыновей, Гюльбахар, должно быть, опасалась, что ее собственный сын, если она его вообще родит, может не получить расположение его отца. Такова была жизнь молодого османского принца: его чествовали при рождении, а затем, в лучшем случае, игнорировали, обеспечив роскошью и деньгами.

Для султана или будущего султана, такого как Баязид, большое число сыновей было палкой о двух концах. Оставить после себя сына было высшим долгом каждого султана, поскольку империя, конечно, падет, если род Османа прекратит свое существование. Однако каждый новый потомок Османа мужского пола, выражаясь дарвиновским языком, представлял собой экзистенциальную угрозу собственному отцу как потенциальный преемник, который мог претендовать на трон раньше времени. В большинстве случаев он представлял угрозу для своих сводных братьев. Пословица, известная по всей Османской империи, гласила: «Между шехзаде не бывает родственных связей»[14]. С самого рождения сводные братья были настроены друг против друга в борьбе за трон, а их матери выступали в качестве их самых сильных защитников. Отношения матери и сына в императорской семье оказались более важными как в личном, так и в политическом плане, чем любые другие. Отцы оставались в стороне, и система гарантировала, что сыновья считали своего отца и сводных братьев скорее врагами, чем родственниками. Будто все это было взято со страниц трагедий Софокла.

Престолонаследие в Османской империи всегда было делом запутанным. Хотя трон обычно наследовал старший сын, формально на него имел право любой потомок Османа мужского пола, поэтому большинство игрищ за султанский престол сопровождались кровопролитием. Султан мог отдать предпочтение одному конкретному сыну, но это ничего не гарантировало. Это относилось как к Баязиду и его сводным братьям, так и к сыновьям самого Баязида. Таким образом, он передал своим десяти сыновьям не только красивые миндалевидные глаза, но и кровожадное братское соперничество, которое их матери лишь поощряли. Победившие в этой борьбе сын и мать занимали дворец; проигравшие сыновья принимали смерть. Их матери теряли не только своих детей, но также престиж и богатство, полученные от нахождения в статусе матери шехзаде – или, что еще лучше, матери султана. Лучшее, на что могли надеяться эти женщины, – это изгнание во дворец бывшей османской столицы Бурсы – своего рода императорский дом престарелых для забытых матерей убитых наследников престола. Очевидно, ни один сын и ни одна мать не желали бы такой участи.

Будучи «лабораторией» беспощадной политики той эпохи, гарем прекрасно подходил для «взращивания» будущих султанов. Лидер Османской империи должен был быть коварным и безжалостным, он должен был быть блестящим стратегом – и все это для того, чтобы перехитрить своих соперников, будь то венецианцы, Сефевиды, венгры или свои собственные братья и сыновья. Считалось, что принц, вышедший из гарема более сильным, чем его сводные братья, станет султаном, способным обеспечить османам статус сильнейшей державы в мире.

Как только наложница рожала сына, ее сексуальные отношения с султаном прекращались. Это было простое уравнение: одна женщина – один сын. В гареме Амасьи каждая мать и сын жили отдельно от остальных, но ежедневно встречались с другими обитателями дворца в коридорах и залах гарема. Такие женщины, как Гюльбахар, были матерями потенциальных султанов – этот статус приносил ответственность и преимущества, возможности и риски. Прежде всего матери должны были сохранить жизнь своим сыновьям; во вторую очередь – позаботиться, чтобы их сыновья получили подобающее высокому статусу образование. В те первые годы в Амасье не по годам развитый Селим выучил османский (язык имперского документооборота), арабский (язык Корана и ключ к религиозным наукам) и персидский (язык литературы и поэзии). Образование шехзаде также включало уроки стрельбы из лука, изучение медицины, написание султанских указов и занятия охотой. Тем временем Гюльбахар и ее слуги научили его молиться, одеваться и вести себя как будущий султан. Таким образом, гарем – типичный объект фантазий и мифов, более богатый и хорошо оборудованный, чем мог себе представить простолюдин, – на самом деле функционировал скорее как здание школы.

* * *Когда Селим родился, Баязид был правителем Амасьи шестнадцатый год[15]. Каждого османского шехзаде в юности отправляли на должность бейлербея провинции, что играло ключевую роль в укреплении и проявлении характера. Поскольку Баязид был старшим сыном Мехмеда II, завоевателя Константинополя, перед ним была установлена устрашающе высокая планка. Через год после захвата византийской столицы Баязида отправили в Амасью вместе с матерью и – что неудивительно, учитывая, что ему было всего семь лет, – целым кругом советников и помощников. Он оставался там в течение следующих 27 лет, пока в 1481 году не стал султаном и не перевез свою обширную семью, в том числе одиннадцатилетнего Селима, в Стамбул.

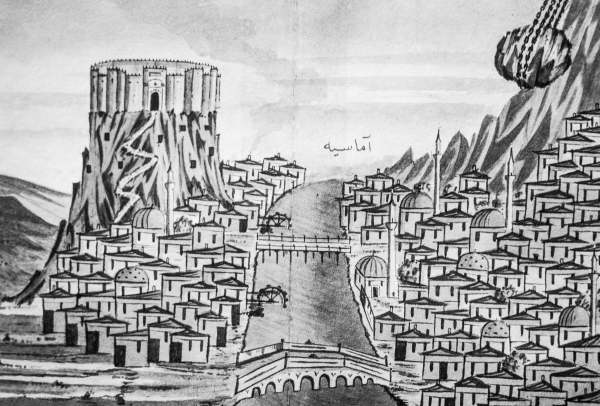

Амасья была тихим аграрным городом на севере Анатолии с умеренным климатом. Она славилась своими яблоками, растущими в узкой долине реки Ешильырмак (тур. Yeşilırmak – «зеленая река»), и практически со всех сторон была окружена скалистыми горами. Отвесные скалы защищали город и обеспечили Амасье неизменный городской ландшафт на протяжении веков, поскольку здания можно было строить только вдоль узких берегов реки. Как и многие города Анатолии, к моменту прибытия туда Баязида Амасья функционировала как постоянное поселение уже на протяжении почти семи тысяч лет.

Не являясь ни центром торговли, ни местом, имеющим большое стратегическое значение, Амасья на протяжении веков считалась интеллектуальным центром (здесь родился Страбон, древнегреческий географ, философ и историк), а также домом, где росли и крепли поколения будущих султанов. Почти все шехзаде, а не только те, кого послали туда на должность бейлербея, отправлялись в Амасью, чтобы усвоить все, что нужно знать будущему султану. Можно сказать, она функционировала как своего рода османское «кадетское училище». Там будущие султаны изучали основы государственного управления, военное дело, верховую езду, ведение хозяйства, историю, а также учились находить баланс между интересами и увлечениями конкурирующих между собой бюрократов и членов их семей. Как и в других анатолийских городах, в Амасье сформировались общины армян, греков, боснийцев, евреев, тюрок. Таким образом, будучи «Османской империей в миниатюре», Амасья стала идеальным местом для подготовки потенциальных султанов к правлению.

Амасья © Roland and Sabrina Michaud/akg-images

В чрезвычайно многонациональной империи гарем обеспечивал вливание нетюркской, немусульманской, неэлитной крови в императорскую семью. Будучи сыном женщины из далекой страны с совершенно иными, неисламскими культурой и религией, Селим интуитивно ощутил этнически и религиозно объединенную природу Османской империи и вырос в провинциальной Амасье с широким кругозором и богатыми знаниями о мире XV века. Хотя его восхождение на престол было тогда под большим вопросом, Селим уже в подростковом возрасте изучал карту мира, которую Гюльбахар подготовила для него, чтобы вдохновить его на путешествия по миру, расстилающемуся за стенами гарема.

* * *Еще будучи подростками, все османские наследники постепенно подвергались воздействию деликатного и опасного мира дипломатии раннего Нового времени. Одним из основных средств демонстрации иностранным лидерам нового преемника дела Османа была императорская церемония обрезания. Подобно бар-мицве, такие мероприятия, как правило, проходили почти каждый год, учитывая размер (и коллективную плодовитость) правящей семьи, праздновали вступление мальчика во взрослую жизнь. Они также выполняли дипломатическую функцию: были предлогом для приглашения иностранных посланников, глав государств и других международных сановников в императорский дворец в Стамбуле, новое сооружение в недавно завоеванном городе, которое вскоре будет называться дворцом Топкапы. Наряду с вручением подарков, поздравительными посланиями и изобилием роскошных блюд османские чиновники и их коллеги могли углубить свои связи в социальной среде и договориться о сотрудничестве. Церемония обрезания Селима состоялась летом 1479 года, когда ему было почти девять лет. Он и его родители проехали 650 км до Стамбула, чтобы многочисленные иностранные гости и послы, проживающие в городе, могли легко присутствовать на церемонии.

Церемония должна была пройти безупречно, как знакомство принца с миром за пределами дворца и как средство доказать эффективность воспитания матерью сына. Мать шехзаде взяла на себя организацию, но, как это было тогда принято, на публичных торжествах сама не присутствовала. Таким образом, церемония обрезания олицетворяла двойную роль императорской матери: с одной стороны, заботливой и родной матери шехзаде, а с другой – женщины, теоретически способной организовать захват власти ее сыном. Она не только успокоила своего маленького сына после болезненного хирургического вступления во взрослую жизнь, но и помогла провести первое крупное международное мероприятие в его жизни.

Церемония обрезания Селима выпала на пик османо-венецианских отношений. До завоевания Константинополя в 1453 году османские и венецианские войска несколько раз оказывались в шаге от полномасштабной войны, но экономические интересы в желании поддержания потока торговли между Востоком и Западом почти всегда брали верх. Однако после 1453 года война стала неизбежной, поскольку османское наступление на Балканах было серьезной претензией на венецианские территории с захватом османами Сербии в 1459 году.

Несколько лет спустя, в 1462 году, османский военачальник албанского происхождения – он был схвачен во время одного из набегов, в ходе которых балканские мальчики регулярно попадали в империю, – перебежал в венецианскую крепость недалеко от Афин. Понятно, что османы потребовали его возвращения. Когда венецианцы отказались, началась война. В действительности османы использовали беглеца как предлог для вторжения в Афины и дальнейшей экспансии на Пелопоннесе и на Балканах, вплоть до Боснии, которую они завоевали в следующем году, и Албании, в которую вошли после этого.

Этот период конфликта наконец закончился в 1479 году османской осадой города Шкодер, удерживаемого венецианцами (на севере современной Албании). Данная победа позволила османам распространить свою власть дальше на север, вдоль Адриатического побережья. Константинопольский договор, подписанный 25 января 1479 года, завершил долгую череду войн между двумя странами. После десятилетий войны господство Османской империи в Восточном Средиземноморье – фактически на самом пороге Венеции – стало официально признанным, как и значительно уменьшившийся региональный статус итальянского государства. Таким образом, было понятно, что всего через несколько месяцев после этого позорного поражения венецианский сенат был не в настроении отправлять любимого представителя на церемонию обрезания Селима. На самом деле, они не послали никого, чтобы показать пренебрежительное отношение к Селиму – и, что более важно, его деду, султану Мехмеду II.

* * *Роскошный гарем Баязида был густо населен: 27 детей, несколько жен и целая свита наложниц. Из десяти его сыновей реальными претендентами на трон стали второй, третий и четвертый сыновья: Ахмед, Коркут и Селим. Его первенец Абдулла умер в 1483 году в возрасте 18 лет, а остальные шестеро так и не достигли больших успехов, чем спокойная и непыльная работа на постах бейлербеев различных анатолийских городов. Как и Селим, Ахмед и Коркут родились от наложниц в Амасье – в 1466 и 1467 годах соответственно. Все получили одинаковое гаремное образование в области языков, философии, религии и военного искусства. Вначале Баязид, похоже, выбрал Ахмеда в качестве своего возможного преемника (позже он отдаст предпочтение именно ему) – вероятно, потому что тот был старшим выжившим сыном или Баязид считал его самым способным. Какова бы ни была причина, отец передал управление империей Ахмеду задолго до его братьев. Мальчиком он посещал собрания, создавал команду советников и развивал отношения с важными военными деятелями. Несмотря на эти преимущества или, возможно, по причине свалившейся на него привилегии, Ахмед стал ленивым. Тело его полнело, а ум становился вялым. Согласно одному греческому источнику XVII века, Ахмед «думал только о еде, питье и сне». Он наслаждался радостями жизни во дворце и рассматривал трон скорее как привилегию своего первородства, чем как что-то, что он должен будет отвоевать у младших братьев.

Коркут был самым начитанным из трех сводных братьев. Как и многие умные дети, имеющие властного старшего брата или сестру, он предпочитал в тишине наблюдать за мероприятиями и военными парадами. «Коркут, – сообщал тот же греческий источник, – был поглощен литературой и не проявлял никаких других интересов». Он любил поэзию и написал несколько богословских трактатов. Повзрослев, Коркут стал гораздо набожнее своих братьев, философски принимая превратности судьбы. Если бы Аллах возжелал, чтобы он стал султаном, это бы произошло. В юности Коркут не стремился к тому, что считал эфемерным, и вообще избегал государственных дел.

Будучи проницательным уже в раннем возрасте, Селим заметил эти братские разногласия. Он увидел возможность выделиться среди своих старших братьев, показав себя как золотую середину между ними – хитрым и политизированным, как Ахмед, глубокомыслящим и щедрым, как Коркут. Однако, в отличие от Ахмеда, Селим не был ленивым и, в отличие от Коркута, не погружался в книги. В детстве он был – опять же, как описал его венецианский дож Андреа Гритти – «более свирепым и хитрым, чем его братья… чрезвычайно щедрым и в то же время жаждущим войны»: нужные качества для любого, кто надеялся править мировой державой. Даже несмотря на то, что борьба за трон продолжалась много лет, сыновья Баязида развили глубокую ненависть друг к другу. Будучи буйными подростками, они гонялись друг за другом по дворам гаремов ради развлечения; став взрослыми людьми, они гонялись друг за другом по Анатолии со своими войсками.

Однако прежде чем один из них смог захватить империю, их отцу сначала необходимо было стать султаном. Если Баязиду не удалось бы взойти на трон, их, скорее всего, просто убили.

* * *Когда Селиму было 10 лет, его дед Мехмед Завоеватель – человек, которого он глубоко уважал и любил (гораздо больше, чем своего отца, по мнению некоторых современников), лидер, которому он стремился подражать, – страдал от сильных болей в животе, находясь на военной службе к востоку от Стамбула, столицы, которую он завоевал почти 30 лет назад. Топот лошадей возле шатра немного успокаивал его – человека, проведшего большую часть своей взрослой жизни на войне. Но время от времени его охватывала паника. На помощь ему пришли имамы и врачи, а у его постели стояли близкие советники. Около четырех часов дня 3 мая 1481 года в возрасте сорока девяти лет Мехмед – самый великий султан, которого когда-либо знала империя, – испустил последний вздох. Со слезами на глазах великий визирь закрыл глаза своего почившего правителя и начал организовывать транспортировку тела в стамбульскую мечеть Фатих, которую Мехмед II построил как свой вечный дом.

Смерть султана сопровождалась подозрительными обстоятельствами. Все улики указывали на яд, повсеместный страх ощущался в залах дворца. Недовольные советники и военные командиры, иностранцы и, прежде всего, собственные сыновья Мехмеда II – у всех были свои причины отравить султана. Потенциального убийцу было трудно вычислить: он мог медленно травить свою жертву, оставаясь на расстоянии. Яд – идеальное оружие, некоторые его виды приводят к смерти только через несколько месяцев. Однако не будет преувеличением сказать, что тело османского правителя защищалось, пожалуй, лучше всех на земле: оно окружалось сложной системой проб воды и пищи, медицинского наблюдения, и подмешать яд было почти невозможно. Дворцовые администраторы, например, заставляли императорских поваров давать своим детям есть из тарелки султана, прежде чем та доставлялась к его столу. За последние годы войны между Венецией и османами Венеция предприняла по меньшей мере десяток покушений на жизнь Мехмеда II, и некоторые полагали, что Венеция подкупила одного из личных врачей султана, перса, чтобы тот убил его. Другие считали, что виновен один из его сыновей. Несмотря на множество слухов, ходивших в то время, и по сей день точная причина смерти султана остается загадкой.

Мехмед умер, что знаменательно, всего в нескольких километрах от могилы Ганнибала Карфагенского, известного полководца и стратега древности. Ганнибал сражался с Римской империей в III веке до н. э.; восемнадцать столетий спустя Мехмед разгромил последние остатки римлян на востоке – Византийскую империю. Империя Мехмеда унаследовала мантию римлян, что так и не удалось сделать Ганнибалу. После десятилетий пренебрежения и убыли населения Константинополь – ныне Стамбул Мехмеда – пережил возрождение, вселяя страх в каждого европейского лидера от Генриха VI Англии до папы римского Николая V, который видел в этих событиях предзнаменование надвигающегося конца света с Мехмедом в качестве Антихриста и османами («пехотой дьявола»). Из второго Рима османский султан мог нанести удар по первому – сценарий, который казался европейцам пугающе реальным в 1480 году, когда Мехмед захватил крошечный портовый город Отранто на итальянском полуострове. Однако с его кончиной и последующим отступлением Османской империи из Отранто дела прояснились, воодушевив европейцев поверить в то, что Бог все-таки на их стороне.

Потребовалось несколько недель, чтобы новость о смерти султана распространилась по Европе, и восторг был буквально взрывным. Фейерверки пронзили ночное небо, и во всех европейских столицах зазвонили церковные колокола. В день смерти Мехмеда на острове Родос случилось землетрясение – еще одно небесное предзнаменование. «Тот второй Люцифер, второй Магомет, второй Антихрист», захватчик второго Рима ушел. «К счастью для христианского мира и для Италии, – писал прокуратор базилики Св. Марка в Венеции, – смерть остановила свирепого и неукротимого варвара». Со смертью Мехмеда Европа получила столь необходимую, хотя и кратковременную, передышку от периодических крестовых походов, которые она чувствовала себя обязанной вести против своих мусульманских врагов после 1453 года, – хотя тогда, как и во многих случаях, чувство христианского долга не соответствовало перспективам реальной войны, поскольку европейские державы часто не могли собрать надлежащие боевые силы. Армагеддон был предотвращен, а значительные финансовые обязательства правителей многочисленных европейских государств перед Османской империей теперь казались подлежащими пересмотру.

В отличие от восторга Европы, Османскую империю охватило предчувствие хаоса и нарастания кризиса. Борьба за престол, которая неизбежно следовала за смертью султана, только набирала обороты. Будучи проницательным и хитрым десятилетним мальчиком, Селим наблюдал за этим драматичным зрелищем и узнавал много нового о политике и насилии, а также о своей собственной семье.

Глава 2

Наследники империи

Когда новость о смерти Мехмеда достигла Амасьи, Баязид немедленно отправился в Стамбул, взяв с собой только своих самых надежных советников и воинов. Он и не сомневался, что его младший сводный брат Джем тоже был уже в пути, а тот, кто первым добирался до дворца, обычно и наследовал трон. Расстояние от центра власти неизменно оказывалось основным фактором в борьбе за престол в Османской империи, и у Джема было небольшое преимущество.

Селим слышал о Джеме, но никогда с ним не встречался. Когда, будучи еще ребенком, он впитал в себя неуверенность и панику, охватившие дворец и империю, он начал понимать жестокие реалии своего будущего. Этот период нестабильности предвещал тот, который наступит, когда рано или поздно умрет сам Баязид. Тогда Селим окажется в том опасном положении, в котором сейчас находится его отец. Но это только при условии, что Баязиду удастся захватить трон. Если он этого не сделает, будущее Селима окажется коротким.

Роль Гюльбахар как наставницы и советницы Селима оказалась ключевой в этот момент. Только она могла объяснить ему сложный и смертоносный мир престолонаследия и научить его ориентироваться в нем. В конце концов они покинут Амасью, единственный дом, который знал Селим, и последуют за Баязидом во дворец. Каждая пара матери и сына могла бы также рассмотреть возможность стратегического союза с Джемом. Хотя в османской династической системе сыновья обычно настраивались против отцов, а братья против братьев, преемственность смешивала эти интересы, создавая один из немногих случаев, когда сыновья обычно безоговорочно поддерживали своих отцов. Только после того, как отец закреплял за собой султанат, его сыновья могли стать его основными противниками – претендентами на власть.