Полная версия:

Свет

Время сценарий так меняет, по ходу пьесы. С чем вот к финалу подойдём?..

Ох это Время.

Ну и ещё, коли попало на язык, теперь последнее про численник. Цепляется он у нас к декоративной лакированной фанерке, вместо картонного экрана. Эту фанерку – уже с численником на ней – и вешаем на гвоздь. Мода когда-то, наравне с игрой в шахматы, занятиями в радио-и фотокружках, была среди наших школьников – «выпиливать». И я – не исключение – увлёкся. Никита лобзик даже подарил мне. Вернее – выклянчил я этот лобзик у Никиты, мягкий характер у него, у брата – сломался быстро, лишь бы я «не канючил и отстал». Но от моего «творчества» ничего, увы, не сохранилось, представить нечего мне перед Вечностью и человеческим судом. Все мои «бесценные» изделия, чтобы «повсюду не валялись, чтобы за них не запинаться (преувеличение его)», собрав сначала в одну кучу, бросил после отец в печку. Получалось у меня криво-косо, и постоянно перегревались и ломались хлипкие пилки, а их тоже, как и сам лобзик, достать тогда было непросто – и, намозолив себе руку, а отцу глаза, охладел я быстро к этому искусству, на месяц только и хватило, и перешёл на «фотомастерство». Тут задержался я немного дольше, до срочной службы. И вот, если перевернуть нашу фанерку обратной стороной, увидишь, что там написано. Написано там химическим карандашом и аккуратным почерком такое: «Дорогому другу Ване Арефьеву от друга Вани Войскового к Дню Защитника Отечества, 4 класс». Не улыбнись тут с ностальгией. Я всякий раз, как прочитаю, это делаю.

Отец, кстати, по достоинству оценил работу моего товарища, и в печь она не угодила. До сей поры на своём месте, по назначению и служит.

Прибыл день на два часа. Секунды обнуляю – трудно учесть и трудно ощутить их – в небеспристрастном состоянии; минуты – ладно. Уже не «только», а «на целых!» два часа. Их день, настойчивый, отнял у ночи, подгрыз с начала и с конца; добровольно ли она ему их уступила, утомившись от собственной величавой продолжительности. Бесконечной, как говорит мама. «Изведёшься, пока светать-то не начнёт, всё и глядишь в окно – когда забрезжит; спать бы да спать, но ведь не спится». Заметно вечером и утром, насколько он, день, уже прибыл, сравнив с декабрьским его, предновогодним, совсем уж куцым.

Если смотреть от нашего дома на юго-запад, в верхней, хоть и зубчатой, но в целом ровной линии густого ельника выделяется одна рослая ёлка с раздвоившейся, как у змеи язык, вершиной – да и выросла ещё на взгорке; глянь хоть сейчас, и непременно взглядом за неё зацепишься.

Бывал я когда-то, ещё мальчишкой, возле неё, и в это же примерно время. На лыжах, без ружья, без тозовки. С фотоаппаратом ФЭД–4, бескурковым. Соболя на неё загнал, вернее, сам он, меня услышав, чуткий, заскочил на эту ель, искрой мелькнув передо мною, – среди осинника она одна там, зимой осина – не укрытие. Хотел сфотографировать его, красавца, не получилось – в сучьях умело затаился, со всех сторон, то удаляясь, то приближаясь, ходил вокруг, высматривал, но безуспешно.

Вечерело, когда проявит он себя, ждать не решился, ему-то что, сиди там и сиди, и до утра не шелохнётся, в такой-то «шубе». А мне до дому б засветло дойти, чтобы «глаза на сучьях не оставить», – два километра до деревни, не по дороге – по лыжне.

Никому – ни в тот же вечер и ни после – не сказал, кроме Никиты – он эту ёлку тоже знает, тоже бывал возле неё, но не азартный, слава богу, «рассудительный», и сломя голову туда не кинется, – не сообщил я никому, что видел соболя, что соболь – наш, левобережный, не «баргузин» коротколапый, с роскошным помелом-хвостом. Скажи кому, пойдёт с собаками, ничуть не сомневался, добудет сразу же, пасть ли, капкан поставит на него. Мне его жалко было – стал своим, мы с ним как вроде познакомились.

И всё равно, кто-то его, скорей всего, тогда же и добыл – к деревне близко. Чья-то жена или подруга собольей шапкой разжилась. Но без меня, как говорится.

Так я о чём. Неделю назад солнце закатывалось слева от верхушки этой ели, три дня назад – прямо за ней, царской короной на короткий срок её венчая, двухголовую, теперь вот – справа от неё, и с каждым божьим днём станет всё больше отдаляться к западу от этой метки, запад минуя, к северу направится, но не дойдёт до севера немного, притормозит, чтобы набраться сил, передохнуть; задержится на целых шесть суток уже возле другой метки, но не ели, а лиственницы, ещё более возвышающейся над горизонтом, и поспешит в обратный путь, прибавляя время ночи, сокращая день и приглушая мою радость – ещё нескоро, чем себя и тешу, противясь мысли: пора придёт, и не заметишь. Так и будет.

Да, ох уж это Время.

Кому оно так верноподданно и безупречно служит?.. Предположить, конечно, можно. Нас для него вроде и нет. Если и есть – ему что нас менять, что камни, только с камнями оно более учтиво.

Да, повторяю, ох уж это Время.

Чуть ли не каждое утро, если, до поздней ночи зачитавшись или засидевшись за проектом, не просплю, и каждый вечер выхожу на улицу, к окну ли подступаю – встретить восходящее, «как жених из брачного чертога своего», бодрое солнце, когда не пасмурно, и проводить его, уже усталое, в «чертог». И будто совсем уже, до дна, опустевшая к зимнему солнцевороту душа моя постепенно начинает наполняться радостью – от лучезарного заката или от нежной утренней зари, разбегающихся день ото дня друг от друга в сутках, зато сближающихся ночь от ночи; в наших краях день не стирает ночь до пятнышка – не Крайний Север, но белой делает её.

Как радостью – душа моя полна, так и рюкзак мой – рыболовными снастями. Был бы я сейчас в Петербурге, заполнился бы он, рюкзак, уже значительно. На треть-то точно. Кроме снастей, кладу в него подарки разные, заказы – тому одно, тому другое, – ещё и книги – чтобы было что читать здесь вечерами (библиотеки нет уже в деревне, была когда-то, «при Советской власти»), там до которых руки не доходят. Нынче взял Фаулза, «Волхва», сколько уж лет вожу, никак не дочитаю.

Луна: восход – 07:35; заход – 12:55; убывает.

Даже и зная где искать, даже и в полной её фазе, даже на чистом дневном небе, не всегда луну отыщешь. Ловко маскируется она под лёгкую пушинку, или под маленькое облачко, чуть ли и не прозрачное, и будто чудом только ветром верховым её за ельник не сдувает, невесомую. Движется она своим путём и с такой скоростью, какие предписал Закон небесный ей – не поменяешь, не нарушишь.

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского; преподобного Анатолия Оптинского, Старшего; священномученика Владимира, митрополита Киевского; священномученика Петра, архиепископа Воронежского; священномученика Василия, епископа Прилужского; мученика Бориса; святителя Моисея, архиепископа Новгородского; мученицы Филицаты и сыновей её.

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

«Суд праведен судите, милость и щедроты творите…»

Заглянул в открытый ноутбук, выбрал события, произошедшие в этот день в разные века и годы в мире (чтобы, в оторванности от него, с ним, с этим миром, связь почувствовать, хотя бы зыбкую, и ощутить себя во Времени):

1238 – штурм города Владимира войсками Золотой Орды;

1568 – испанская экспедиция открыла Соломоновы Острова;

1795 – порт Хаджибей переименован в Одессу;

1855 – между Россией и Японией подписан Симодский трактат;

1863 – запатентован первый огнетушитель;

1943 – хорватские фашисты устроили резню сербов в окрестностях Баня-Луки;

1965 – началась операция «Пылающее копьё» в ходе Вьетнамской войны;

1981 – Гренада провозгласила независимость;

2018 – землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на Тайване; женский волейбольный клуб «Динамо» обыграл «Страбаг».

Оставил ноутбук, к окну вернулся.

Сказал вдруг вслух:

– О! Валентина… Викторовна… на работу.

Сразу в медпункт направится, или к кому-нибудь из стариков прежде зайдёт, их тут немало, в отличие от молодых, тех как корова языком слизала. Спроси про них, про молодых, тебе ответят:

Два-три калеки, мол, и те – туда-сюда, шатаясь, шляются, любуйся ты на них – не просыхают. Работы нет, заняться, дескать, нечем. Как человеку без работы? Ну, только спиться.

Чтоб беспробудно пьющий был, такого я не знаю. Нет тут таких. Так – деньги есть – и «позволяет». Деньги закончились – «сухой закон».

Идёт Валентина… Викторовна, нос варежкой прикрыла. Пар изо рта не видно из-за варежки – в ней, как в ловушке, исчезает. Представил: снег коротко скрипит под зимними полусапожками. В сторону дома нашего даже не глянет – устремлена так.

Смотрю в протаянный дыханием и не успевший ещё затянуться ледяной плёнкой кружок, размером с донце моей кружки из двухслойной нержавейки, с гравировкой окуня горбатого на стенке, подаренной мне знакомым петербургским писателем, рыбаком, футболистом и бывшим десантником Сергеем Ивановичем Быковым, которую вожу с собой повсюду, беру в тайгу и на рыбалку, и из которой пью сейчас горячий чай кипрейный. Никита летом собирал. Не по своей, конечно, воле – «по принуждению», понятно, чьему – подкаблучник. Сам пьёт лишь воду родниковую, сырую, и иногда парное молоко. Ещё и водку, чуть не упустил. Но меру, в отличие от некоторых, знает.

День ярко-солнечный. Снег – в тени фиолетовый, на открытом месте – бело-золотой, как Богородица Казанская, искрится, словно кто-то на него просыпал мелко-мелко, будто в чугунной ступке пестиком чугунным, толчёное стекло цветное. Позёмка вёрткая и невесомая, как дым, – блуждает, пресмыкаясь, по полянам возле ельника, заползает и в деревню, заулки лижет и края, можно подумать, от нечего делать, бесцельно, хотя направил кто-то же её, не самовольно расхозяйничалась. Морозец крепкий, больше сорока. По ощущению. А точно не скажу: плотная наледь не даёт увидеть градусник, к раме оконной приколоченный снаружи. Мама спросила, слышу: «Ванюха, сколько там?» Ответил: «Сорок». – «Ну, вряд ли меньше… обындевели за ночь окна, не отходят».

Вспомнились стихи Юрия Кузнецова.

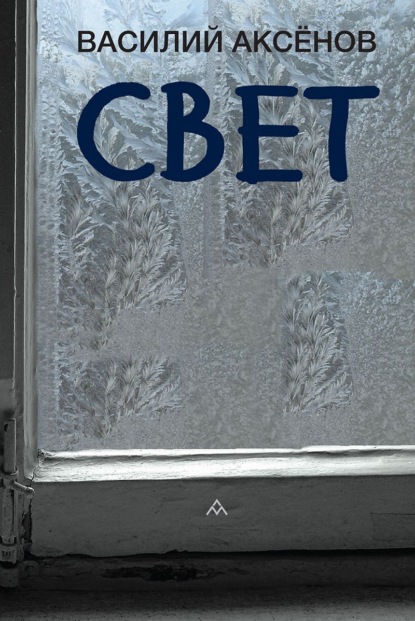

Всё сошлось в этой жизни и стихло.Я по комнате кончил ходить.Упираясь в морозные стёкла,Стал крикливую кровь холодить…Так стоял в этом смолкнувшем доме.И на божий протаяли светОтпечатки воздетых ладонейИ от губ западающий след.Смотришь, и тварный свет лучится празднично, и как-то чувствуешь, что и нетварный сквозь него сквозит – откуда только? Можно догадаться.

Чуден свет Твой, Господи, чуден… Не отрывался бы – смотрел. Смотрю вот, есть пока возможность.

Событие случилось в Сретенске. Безрадостное. На Старый Новый год, когда мы с ним встретились на улице, под вечер уже, в сумерках, пошёл Коля Бармин из Верхней Половины в Нижнюю, чтобы «отметить праздник приближающийся», к своему «бясценному» приятелю и товарищу по дружеским беседам, рыбалке и охоте Сане-кержаку, у которого уже и утром он «погостевал маленько». Выпили они «не так уж чтобы много, как обычно», поговорили, домой возвращался Коля, чтобы уже дома встретить Старый Новый год, «с сямьёю и с шампанским, как положено», Серебрянку перешёл и заблудился – «конпас сломался в голове, от подземной аномалии какой-то», – уснул в сугробе. Одну ногу спасли, другую нет – ступню отняли. Пока в больнице «прохлаждается». Ольга, жена, и мать его, тётка Прасковья, не один уже раз ездили «обудёнкой» к нему на рейсовом автобусе в город, проведывали болезного. «Лежит, горе горькое, – говорит тётка Прасковья, – всё нипочём ему, блажному инвалиду, лыбится… Как теперь будет жить, спроси его, он и не думат, мозги… и были-то с горошину… совсем, поди, их отморозил». Ольга при людях не высказывается на эту тему.

Ребята шли из клуба или в клуб, увидели. Так бы и насмерть мог окоченеть и к этой жизни уже не оттаять.

Ох, Коля, Коля. Вот тебе и Коля. Сердце – не каменное, полотняное – сжимается от сострадания, как только вспомнишь, что стряслось с ним. Люди в деревне говорят: «Ладно, хоть так, могло бы быть и хуже». Оно и верно. Отец его, дядя Егор, до того ещё как утонул, года за три или за четыре, – метали в колхозе зарод, – вершить, забравшись по верёвке на зарод, начал, упал, навильник сена снизу принимая, «неудачно» с зарода и сломал себе обе ноги. Как уж и кто его лечил, кто знает, но срослись кости «неправильно», не так, как нужно, ломали, сращивали заново, да с тем же результатом, отступились, и хромал после дядя Егор на обе ноги, как библейский Мемфивосфей. Помню, идёт он, переваливаясь, как утка, с боку на бок, от дому к конюховке или обратно – работал конюхом в колхозе, – а мы, мальчишки, вслух считаем: «Рубль десять, рубль двадцать – на пиво хватит, на водку нет». Не обижался, не серчал и не гонял дядя Егор нас, придурков малолетних, палкой, с помощью которой стал ходить, медведиц на нас, как пророк Елисей на детей иудейских, за нашу дерзость не натравливал. «Тихо́й был шибко», чтобы отвечать. А может – мудрый. Не как пророк – а как обычный человек, и среди них бывают мудрые.

Коля «обличьем шибко уж похож на деда, вылитый, ну а карахтером – в отца, точь-точь такой же – не от мира». Так говорит о Коле его мать.

Чья-то собака пробежала мимо дома – снег сухо похрустел. Крахмал хрустит так между пальцами.

Вышел я в большую комнату. Мама сидит на кровати, расчёсывает пластмассовым гребешком волосы и говорит:

– У всех сестёр моих – надо же, всех пережила – волосы были знатные, густые, а у меня и с детства были никудышные, теперь и вовсе… хвост от репы.

И у них были светлые, русые, а у меня… как у цыганки.

– Ты не цыганка?

– Да откуда? У нас цыган в деревне не бывало.

– Не знаю. Мало ли, какой проезжий…

– Проезжий… Только что.

– Ладно, не прибедняйся, – говорю. – Волосы как волосы.

– Ну, уж куда там… Какого цвета, и не знаю.

– Тёмно-каштановые, – говорю.

– Были когда-то, – говорит.

– Ну, были, были, – соглашаюсь.

– Теперь вон кудри прямо, как у Будулая… беда, и только… словно на кочке две травины.

Седеть мама стала поздно, после семидесяти. Теперь совсем уже белая. В таком-то возрасте – конечно.

– Зато самая, – говорю, – из них красивая.

– Ну уж, Ванюха, не скажи… Как сейчас помню, Мотю замуж выдавали, до кулаченья ещё, за год, наверное, да так, пожалуй, мы с Аннушкой и Ванюшей ещё маленькие были, Полина, та и вовсе, и двух-то лет той ещё не было, а Петя, тот родился уже в ссылке, а через год и мама умерла, остался махоньким наш Петя, как-то вот выжил, Божьей милостью… С лентами синими, в красных ботиночках, шнурованных, и в красном платье на яру стоит – Марья Моревна-королевна… А жизнь, милый ты мой, и на красоту не посмотрела, столько перетерпела наша Мотя, двоих детей в Игарке схоронила, в мерзлоту упрятала их, мужа убило балкой на строительстве каком-то там же… осталась – пятеро детей, и без кормильца. Дети хорошие, одна их подняла.

– Да-а, – говорю. – Не позавидуешь.

– Какое там… И Аннушка с Натальюшкой, да и Полина – разве они, скажи мне, были не красивые?

– Красивые, красивые, – соглашаюсь. – Очень.

– Одна краше другой. Все, молодые-то, красивые, – говорит мама. И говорит: – Так, парень, хочется помыться… Уж три недели в бане не была, может, и больше, надо подсчитать… тут и погода: то вот мороз, то непогода. Пока идёшь туда, оттуда ли – в сосульку обратишься. Да и дойду – а там я как?.. Но и терпения уж никакого. Хоть бы из девок кто приехал, да далеко им… И тут, в деревне, некого просить. Кому чужому я нужна, смотри на клячу, спину три ей, проще, мол, палкой суховатой вдоль хребтины… Кожа на мне уже от грязи лопается, как на рассыпчатой картошке или на ящерке, возьми меня за пятку, тряхни сильней, она и слезет, моя шкура. Новая наросла бы, дак и ладно… Плесень теперь лишь нарастёт.

Сказала так, на меня, не переставая расчёсывать свои «кудри, как у Будулая», смотрит и улыбается. И говорит:

– Вот дожила, так дожила. Могла ли раньше я подумать…

– Могу затопить, – говорю.

– Да хоть топи, хоть не топи, – говорит мама, – дойти до бани не смогу я. Себе-то, хочешь, и топи. Или ты мылся на неделе… Вода-то есть там, нет, не знаю?

– Унесу, – говорю, – на руках. Или на саночках тебя свожу.

– Ну, только что. Как барыню… Свези в овраг вон, там оставь… Да нет уж… Вот как оттеплет, так и свозишь. Сама, – говорит, – напрошусь. Терпеть уж как-нибудь придётся, от этого, надеюсь, не помру. А и помру – оммоют люди, в могилу грязной не опустят. Да хоть и грязной… не телом станешь перед Господом – душой. Ту вот бы как-нибудь отмыть, та уж как мурин…

– Могу твоей невестке позвонить – приедет.

– Кого просить, сынок, так только не её. Прокиснуть лучше…

– Есть, – говорю, – способ.

– Какой? – спрашивает.

– Помыться в доме.

– В корыте, в тазике?.. Чё, шутишь, что ли?.. Я же не влезу, не ребёнок. Хоть, – говорит, – и не с кобылу ростом, не с жаребца.

– Нет, не шучу.

– Да как?

– Узнаешь.

Принёс из «северной» комнаты, закрытой – чтобы не отапливать её – на зиму, резиновую лодку, с которой на рыбалку хожу летом, сплавляясь по Кеми, по Тые или Тахе; на Ислень с нею не суюсь – утлая – волной перевернёт.

Смотрит на меня мама, не понимает, что я делаю.

– Рыбачить, что ли, посреди зимы собрался? Уж не чудил бы, – говорит. – По льду-то как там?

– Скользом, – отвечаю.

– Разве что так. Да в полынье лишь покрутиться, вёслами побулькать.

Молчу. Молчит и мама. Наблюдает.

Камин растопил. Надул лодку возле камина. Проверил прежде – мыши не прогрызли – не спускает.

Накипятил на плите в нескольких кастрюлях воды. Наполнил ею лодку, разбавил холодной.

– Да как?.. Я же в неё и не зайду. Ох и придумал.

– Помогу.

– А раздеваться-то?.. Чё, при тебе?

– А я надену тёмные очки.

– А в них не видно?

– Нет, не видно.

– Зачем очки тогда, если не видно? Людей пугать – для машкарада?

– Эти от сварки, – говорю. – Чтобы глаза не повредились.

– А, объясняй мне, – говорит. – Толку-то нет, дак тут хоть тресни. Ну, хорошо, если не видно.

– Брал у кого-то, – говорю, – давно, на солнечное затмение смотреть, так и остались.

Разделась мама, сидя на кровати. Я в своей комнате. Письмо читаю. От жены. Скучает. Больше по детям, чем по мне, – честно, с усмешкой, признаётся (место обязывает, дескать, – монастырь, нельзя обманывать, лукавить). Ответил: «Скучаю тоже – по всем вместе», – и так же честно, место, мол, обязывает. В ответ пришёл какой-то смайлик – не разбираюсь в этих рожах и разбираться не хочу – будто от беса, несмотря на место.

– Готова, – говорит, слышу, мама. – Сижу, как курица ощипанная, только не квохчу… по коже вон и пупырышки побежали.

Вышел, с очками на глазах. Руки вперёд – как будто ничего не вижу, иду на ощупь.

– Где ты? – спрашиваю.

– Тут я, – отвечает. – Весло-то дашь мне?

– Да хоть два.

Подвёл маму к лодке. Потрогала она, склонившись, рукой воду.

– Нормально? – спрашиваю.

– Что с человеком старость делает… Нормально, – отвечает. – А ты, Ванюха, правда, ничего не видишь?

– Конечно, нет. Хочешь проверить?

– Ладно, поверю, – говорит. – Хоть ты и был всегда омманщиком.

– Да уж, не больше твоего.

– Ага, сравнился. Мне до тебя, как до Подгорной.

– А почему не до Ялани?

– Ялань же ближе.

Подсобил маме забраться в лодку и уместиться в ней удобнее. Подал ей мыло и мочалку травяную, по-нашему – вехотку.

– Удочку, жалко, не взяла, – и улыбается.

– Как помоешься, – говорю, – скажешь. Я буду в комнате своей. И станет холодно – кричи, подкину пару.

– Иди, иди… Вот как бы спину… не достану. Уж извини меня, Ванюха… То вся помоюсь, а спина… Ты же не видишь?

– Нет, не вижу.

Потёр маме спину. Едва от жалости не помер. Подумал почему-то: «Чтобы жить, человек должен помереть».

– Теперь иди, дальше сама. Только бельё ещё подай мне. На радостях-то и забыла.

Нашёл в средней комнате, в комоде, по её подсказке, свежее полотенце, колготки тёплые, рубаху нижнюю, юбку и кофту; «свитер пока менять» не будет. Положил на стул рядом с лодкой.

– Не знаю, мама, то, не то ли?..

– В нижнем же ящике?

– Как ты сказала.

– Заплаты новые – моё… Всю жизнь копила, богатела.

– Всё для себя, всё на себя. А нас в лохмотья, бедных, одевала, морила голодом, сирот. Я помню.

– Как ты хотел… В чём-то ходить мне надо было в лестораны?.. Не в телогрейке же, в которой управлялась, не в шароварах… А в клуб… Как без нарядов и без форсу?.. Умру, – улыбается, – продадите всё моё имущество-богатство, на похороны хватит, чтоб вам не тратиться, бутылки на две-полторы да на закуску… Полы-то мыть, поди, сгодятся. Шучу, конечно, – говорит. И говорит: – Девки вон навозили всякого тряпья, комод забитый. Когда носить мне?.. Сами старухами уж скоро станут, пусть увезут и сами наряжаются – не надевала, не носила – не побрезгуют. А захотят – перестирают.

– Им своего добра хватает. Этим-то барахлом сейчас весь мир завален… Мойся давай, вода остынет. Подлить горячей?

– Нет, нормально. А то сварюсь. Собакам скормишь… вряд ли они, конечно, есть такую станут, не пожелают.

Ушёл к себе – время скоротать. Взялся за «Волхва» – не читается. Отложил книгу. К окну подступил, любуюсь розовыми кружевами – куржак ничуть не истончал, солнце, как круг, за ним не различается, но угадать, где оно, можно – по золотому и бесформенному мареву.

– Иди, – слышу, – намылась старуха, напарилась. Веника нет, а то бы нахлесталась.

Помог маме подняться и выйти из «ванны». Оделась она, сев на стул.

– Тут хорошо, возле камина.

– А в лодке плохо было? Тоже рядом.

– Не будешь в лодке день сидеть… а и сидела бы, – сказала так и улыбается. – Кто бы воды горячей подливал.

– Можно продолжить.

– Нет уж, хватит. То так намоюсь – не узнаешь. Решишь, что деушка какая-то из лодки вышла, молодая, как из парного молока.

– Ага.

Перебралась на кровать. Довольная. Волосы в две косички заплетает. Заплела. Завязала на концах косичек, достав из-под подушки, зелёные тесёмки – чтобы «длиннющие не расплетались, а то запутаешься в них». Шаль на голову накинула.

– Оу-ух, – вздохнула облегчённо. – Вот хорошо-то как. Такое счастье. Спасибо, – говорит, – Ванюха. Догадался. Даже не думала, не представляла… А то совсем уже прокисла, хоть на помойку выноси…

– Наскажешь тоже… Чай будешь, – спрашиваю, – пить?

– Попьём, попьём, чуть отдышусь, – говорит, растягивая слова. – Пока оделась – запыхалась… Сейчас и водки выпила бы, – усмехнулась.

– Налить?

– Да нет, не надо. Какая водка… Так уж я.

Сама, без помощи моей, дошла до кухни.

– Давно тут не была, – говорит. – Почти неделю… Преодолела.

– Теперь с тобой хоть на рыбалку.

– Теперь-то чё мне – хошь куда. За мной ещё и не угонитесь.

– На вёслах будешь.

– Пусть на вёслах. Там уж, на речке, и останусь. Где под обрывом похороните рыбачку, на берегу ли, под ольхой.

Попили чаю. Поговорили. Сначала о Димке, внуке и племяннике, как он там, на фронте, и чтобы воина хранил Господь, потом о матери его, Татьяне, как она там переживает, затем о разном – о том же чае, мол, остыл и подогреть бы (подогрел я), о морозе, и наконец уж – об отце, как честно жил, как умер «смирно», «хоть был и этим… коммунистом, семьи дороже партия была… да и всего, наверное, на свете».

Вспомнил. Когда стоял много лет назад возле только что насыпанного ярко-голубой глины холмика, в стылую октябрьскую слякоть, под косым дождём со снегом, колко стегающим лицо, мельком поглядывая на понуренных родственников, почувствовал такую гравитацию вдруг, будто оказался я каким-то образом не на своей родной планете, а на белом карлике Сириус «Б» в созвездии Большого Пса. Так меня глина к себе притянула, чуть не расплющив. И домой пошёл (поплёлся) – будто по гире пудовой на каждой ноге, под гору вроде и идти, но скользко было.

Домой вернувшись и усевшись за стол, выпили водки на пару с Никитой. Родственники наши люди в основном непьющие. Киселём лишь поминали. Выпили еще: я – под сочувствующие и понимающие взгляды родственников – полный стакан, Никита – половину. Выпил я, на этот раз один – всё не берёт меня как будто, не легчает мне, словно не водку пью, а воду родниковую. Вышел на улицу, за ворота, свежего воздуху в лёгкие набрать, чтобы спёртый из них вытеснить. В Сретенске тихо. Даже собаки, до хрипоты навывшись и налаявшись, умолкли. Спровоцировать их захотелось – гавкнуть громко, – но не стал, всё бы отвлёкся. Фонари на улицах безжизненно мерцают, отчуждённо. Смотрю в очищенное от туч верховым ветром небо, ищу глазами Сириус – как будто сам себя там потерял, найти хотелось бы – как без себя-то? И слышу, сзади, от Большой Медведицы, голос отцовский прямо мне в затылок: «Ванька, ты это… шибко не печалься: ещё отведаешь по заднице своей ремня отцовского, не от кого-то – от меня, не забывайся».

Эх, папка, папка, я согласен.

И гири с ног моих упали – мне стало легче – хоть взлетай. Взлетать не стал – вернулся в дом и снова выпил.