Полная версия:

Самое-самое. Читаемое и ругаемое

На пути самовыражения они с тоской и печалью рассказывают нам свои проблемы с финансами и деляться грешными мыслями.

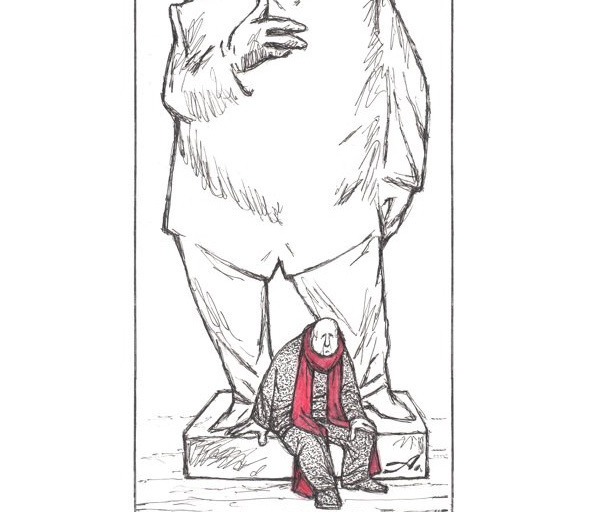

У ПОСТАМЕНТА

Тут глазам Ильич бронзовощёкий

С ручкой указующей предстал.

От народа страшно он далёкий,

И народы страшно он достал.

Генрих ЛазаревскийСтоит везде в знакомом эпатаже,То с кепкой, крепко сжатою в руке,А то рукой протянутой укажет:Там коммунизм, совсем невдалеке.Гранитный, бронзовый, иной раз и бетонныйНародом водружён на постамент,Вчера он гением у нас был наречённый,А ныне – непонятный элемент.И хорошо, поставили повыше,Лишь голуби, бывает, достают,Но вот недавно я такое слышал,Что кое-где в цветмет его сдают!Гранитно-там или бетоннощёкий,Да пусть стоит – хоть площадь, хоть вокзал,Народу в этом виде он далёкий,А бронзовый – народы он достал!Часа четыре Генрих, углублённо,В задумчивости рядом с ним стоял,То ли в рубли переводил он тонны,А то ли рифму новую искал.Совсем другое дело – поэты, пробившиеся в избранники, имеющие какое-никакое имя, членство в СП, ученые звания и пр., прописавшиеся на страницы известных журналов. Они манипулируют словами и терминами, пока ещё недоступными обычным пиитам.

ПАДЕЖНЫЙ ПАССАЖПлывут минуты океаном

Всепоглощающих надежд.

Мы в танце медленном и странном

Играем в дательный падеж.

Сергей НовиковИмею к вам я предложениеПрочесть прекрасные стихи.В них чувств несу своих брожениеИ мысли – как они лихи!Они все родились в мученьях,Как схватки были тяжелы!И вырвалось стихосложеньеИз мрака беспросветной мглы.В нём для умов даю вам пищу,Запал душевному огню,Я вас от пошлости очищу.Ничуть себя в том не виню,Что при творенье силы отдал,Оставил бы – получше б жил,Всё, что скопил за эти годы,Вам безвозмездно предложил.Себе ни капли не оставил,Весь на нулях – мой путь в бомжи.Как тяжек путь к бессмертной славе!Ах, падежи вы, падежи…Проанализировав ситуацию, я решил с этими наивными мечтами о вознаграждениях и гонорара завязать, тем более, что такой же как я неприкаянный Александр Циткин озадачил вопросом:

Являются ли однокоренными слова «гонор», «гонорар» и «гонорея»?

Путь к бессмертию

Но все же и гонорар, даже с приложениями званий и дипломов для поэтов не главное. Да это и несовместимо. Вы где-нибудь слышали – богатый поэт?

Помниться римский богач Меценат, чтобы втереться в доверие императору Августу заказал поэту Горацию серию гимнов во славу правителя. И подарил удачливому поэту поместье.

Но почему-то все предпочитают воплотиться в осуществившуюся мечту Пушкина. Александр Сергеевич в своих мечтах видел памятник себе гениальному, о чем и обмолвился:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

с намеком: а остальное дело ваших рук.

Причем писал он это перед смертью, уже признанным гением. А вот непризнанные ходят толпами и умоляют: послушайте, я вот на на пару с Вдохновением создал! Причем «создал» звучит значительнее чем «воздвиг».

За непризнанными старательно подтягивается молодежь. Они тоже хотят примазаться к вечному, изобрести что-то новое. Но и предшественников иногда продолжают.

ОТХОДИЛОСЬ И ОТЪЕЗДИЛОСЬ ЗА КРАЙ…

Так жилось, так пелось, так писалось,

Так ходилось-ездилось за край…

Василий Ковалёв 27 летНе жалею, не зову, не плачу —Мысль такую высказал поэт,Он, как я, был, знаю, тоже мачоИ писал, когда моих был лет.И меня тут мысли посетили,Что уже, похоже, отжилось.Всё-то мы по жизни откоптили,Всё уже отпелось, отпилось,Отлюбилось маковым цветочком,Отстрелялось, будто из ружья,И отпенилось пивком по почкам,И отбилось (били всё мужья).Лучшего, считаю, уж не будет,И отъездилось уже, похоже, в Крым,Как довяну, между нами, люди,Улечу, как с белых яблонь дым.Все поэты так вот тосковалиО былом – я тоже будь здоров.Я хочу, чтоб все в округе знали,Как страдает Васька Ковалёв!Ну а некоторым обыденность слогосложения классиков не по по вкусу и потому они смело вносят свежую струю:

ГРЁБАНЫЙ СТИХ

Выполз нег на зелен луг.

Тихо лёг.

Полежал один денёк

и утёк.

Александр Левин, молодой программист

Выполз Грёб на белый свет,тихо лёг,полежал чуть-чуть,затылок поскрёб.Что-то в мире воздух сталсыроват,и народишко кругомтуповат.Мимо Левин шёл проведать куму,и пригрёбся Грёб наш сразу к нему:– Саш, пошли-ка покорять белый свет,станешь враз и программист и поэт.Буду рифмы я тебе пригребать…А и вправду, что такого не взять?Псевдонимчик прилепил ему – НегИ галопом в стихотворный забег.Строчки сразу же все стали лихи,Жаль, негодными враз стали стихи.В конце концов, переворошив всю эту разномастную кучу, я остановился на главном мотиве этих творцов. Не намного отличаясь от упомянутого в начале Васи, который заверял, что он здесь был, все они хотят увековечить свое имя.

Пределом мечтаний поэтов всех категорий является одно:

БЕССМЕРТИЕ

Кто должен умереть – умрет.

Кто выживет – бессмертным будет.

И, если даже смерть придет,

друзья за это не осудят.

Геннадий ЕлистратовКто должен умереть, умрёт.Не сомневайтесь, это будет с каждым,Ко всем: кто ждёт её и кто не ждёт —Костлявая заявится однажды.Пусть кто-то попытается сбежать,А кто свой дом на все запоры закрывает,Но ей на все уловки те плевать,Трусливых она, ох не уважает.Вот то ли дело я, хотя не ждуВ ближайшем будущем её прихода,Средь смельчаков не в заднем я ряду,Отвагу подарила мне природа.Придёт, скажу: – Вот все мои грехи,За них готов я понести и кару,Зато какие я пишу стихиВеликолепные, прочти хотя бы пару.Она взахлёб десяток их прочтётИ где всплакнёт, а где-то улыбнётся,И вся костлявость у неё уйдёт,Она вдруг спелым яблочком нальётся.А я скажу: – Вот я с тобой уйду,Друзья меня, конечно, не осудят,С трудом переживут эту беду,Но что же с человечеством-то будет?!Ну кто слова поддержки всем найдёт,Подскажет путь – куда идти, откуда?Смутившись, смерть тихонечко уйдёт…А я останусь и бессмертным буду!РS. Будут ли востребованы поэты в будущем, сказать затрудняюсь. В самом ближайшем времени этого точно не произойдет.

Упрощение языка, нивелирование потребностей и моральных принципов не способствуют развитию данного вида творчества.

Уже сейчас поэзией интересуются менее одного процента читателей, да и то большинство из них те, кто сам пытается писать.

Но стремление к самовыражению у людей будет всегда.

Вот с ними я и хотел поделиться своим взглядом на пресловутое состояние ума и души Вдохновение.

В процессе любого творчества участвуют две составляющие – разум и эмоции. Причем разум участвует в этом процессе дважды. Сначала через него проходит информация извне, отчего зависит полнота и красочность картины восприятия, а потом с его же помощью рисуется другая картина, в которой смешаны эмоциональная и философская составляющие каждого индивида. Только развитием ума и глубиной эмоций достигаются яркость восприятия и социальная значимость каждого произведения.

Гори гори ясно…

Вдохновение не приходит свыше. Оно находится внутри каждого и требуется лишь какой-то небольшой толчок, маленькая искорка, чтобы его разжечь.

Но разжечь можно лишь те души, в которых есть чему гореть.

*************

Здесь и далее будут приведены отзывы на публикации эссе и очерков на российских и зарубежных сайтах.

***

«Растолкуйте, слезно прошу, что это за графоманы появились среди нашего народа? Кто говорит, что болезнь такая, а кто, что это бандиты с ножиками.

Я вот и стихи на эту тему написал:

Сегодня я немного пьян,

уж строго не судите, —

придет к вам ночью графоман,

когда вы крепко спите!

И дальше, для страху добавил:

Он ваши деньги заберет,

и книжку искромсает,

изрежет толстый переплет,

где муза обитает,

и еще:

Разбудит в темноте жену

и с вашими стихами

ее, бедняжечку, одну

к ее отправит маме.

А если это все-таки болезнь, то написал по-другому:

Ты болен, черт тебя дери,

Ты, что, схватил заразу?

А помнишь, как бежать к двери,

Чтоб быть на месте сразу?

Стихи какие изорви.

Короче, ты из книжки

Стихи свои назад бери

И сдергивай штанишки.

Конечно, я никогда такую антиобщественную вещь не написал бы, я же не псих, но прочитал несколько статей на эту тему, ничего не понял, и поэтому стал приводить мысли в порядок. Взял листок бумаги, и вот все это родилось само собой.»

После долгой утомительной цитаты, которую к тому же воспроизвожу не полностью, хочется добавить и собственные мысли.

Всегда были пишущие люди. Пушкин и граф Хвостов, который вошел в русскую литературу тем, и не только тем, что увидел зубы у голубя. Достоевский, Лев Толстой, Вера Панова, Константин Паустовский, Корней Чуковский, Агния Барто. И еще десять раз по десять тысяч поэтов и прозаиков. К примеру Николай Шпанов, который пек толстенные романы как сдобные булочки. И получал приличный гонорар.

У нас поэты денег не зарабатывают. А потому – все сплошь графоманы, за редким исключением московских более пронырливых собратьев.

Кстати, и автор статьи А. Аимин сам стихи создает, и честно свой хлеб отрабатывает а администрации Лужского муниципального образования Пензенской области. Может, и его отнести к той же категории?

Почему люди пишущие становятся болевой точкой? – Туда же, пишет!

У любого поэта найдутся стихи, которые с графоманскими схожи. Но хватает у публики уважения не слишком задевать устоявшееся имя.

Вопрос: А как имя приобрести? Сразу писать гениально, как Вильям Шекспир?

Ответ: Современникам нашим это не по плечу. Вот у общества остается два варианта: или остаться навеки только с Шекспиром, или позволить человеку расти и учиться на собственных ошибках.

Люди, пробующие себя в литературе, требуют не приклеивания ярлыков, а ежедневного доброго к себе внимания. Со стороны как поэтического сообщества, так и официальной власти. Задачей власти должно быть не вырастить второго Вильяма Шекспира у нас в России, а постепенно поднимать уровень культуры, нравственности народа. И в этом у нее есть помощники, не так ли, господин Аимин?

И когда находятся многие тысячи энтузиастов, появляются и снобы. Им надо быть радетелями за чистоту и точность русского языка, который, кстати, рождает народ, и во многом вот эти пишущие.

Вот ведь беда, при всем начальном интересе к статье, к середине автор уже приобрел изряно занудства, демонстрируя свои способности (меньше примеров было бы убелительней), что только уважение к теме и проделанному труду заставило меня выискивать аргументы про и контра из дальнейшего.

Феномен, котрый мы обсуждаем, я уже в одном из постов назвал так – мы идем к пишущей нации, и за это нас будут уважать в мире.

Мы никогда не обругаем гжель, жостовские поделки. А тут-то чего мы раскричались?

– Ах, как много развелось в России пишущих стихи и прозу! Ах, какой кич!

На кого кричим?! Уж не народ ли?!

Аноним***

Вот вчера ко мне, кажется, пришло вдохновение: буквально за час написал стихотворение (о, для меня это прорыв), а на утро прочитал – такая, извините, дребедень.

Вот и жди после этого вдохновения…

Даниил Веретенников***

Благодарю, Алексей, пишу уже давно – я не новичок в стихии стихов. Вот только вдохновение – вещь тонкая и непостоянная, увы.

Нора Нордик***

Мы самая пишущая страна в мире. Самая говорливая

Вот за эту страсть нас и надо хвалить.

А то – вы такие, вы сякие. А мы всякие!

Мы любим свой край, свой язык

А те, кто хотел бы заставить людей молчать и так уже достигли многого.

Надо в людях хорошее искать, а не ярлыки клеить на спину, как на зоне.

Простите, что рассердился.

Заинтересовавшись деятельностью графа Дмитрия Ивановича Хвостова, я провел небольшие литературные раскопки в Интернете. Поисковая система «Яндекс» любезно выдала мне ровно сто страниц ссылок. Я узнал и о математическом определении графа, о том, что это чудовище имеет не столько голову, но и несколько хвостов, и я разыскал также многое о том, что мне было нужно; относительно Дмитрия Ивановича сведений было предостаточно.

Я это знал и ранее, что граф Хвостов был полноправным участником литературного процесса пушкинской поры, по плодовитости он превзошел многих и имел вполне сложившуюся репутацию в литературном мире. Не было самого мелкого события, на которое он не откликнулся бы басней или одой. Он не был одниок. Людей, не наделенных большими талантами, и в то время было немало. Так, Константин Батюшков в стихах, отосланных Вязмскому, упоминает еще об одной личности:

Я вижу тень Боброва

Она передо мной,

Нагая, без покрова,

С заразой и с чумой;

Сугубым вздором дышит

И на скрижалях пишет

Бессмертные стихи, Которые в мехи

Бог ветров собирает

И в воздух выпускает

На гибель для певцов; Им дышит граф Хвостов, Шахматов оным дышит, И друг твой, если пишет

Без мыслей кучи слов

<1817>

Обратим внимание на концовку стиха: некто «пишет без мыслей кучи слов»

Любите русское слово, и хватит о графоманах!

Врачу: излечися сам. Это ко всем нам поэтам относится

Исключения сделаем только для малого числа людей, того заслуживающих. Давайте не будем искать среди нас ни тех, ни других.

Главное, не писать «без мыслей кучи слов», и все!

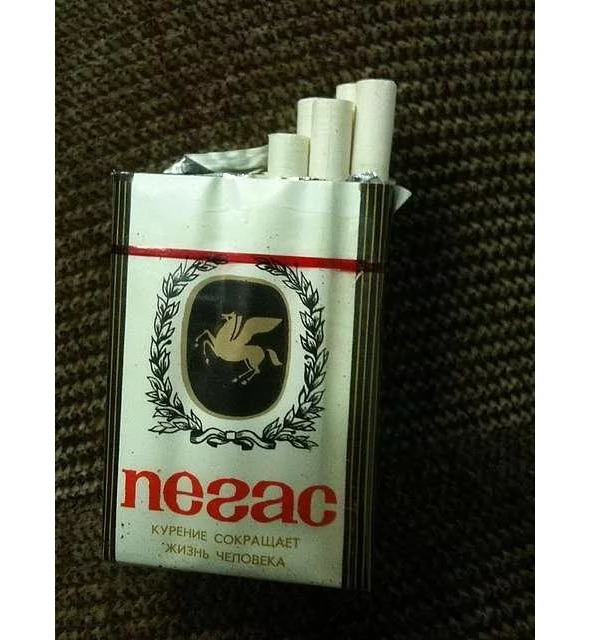

Николай ГанебныхСТРАСТИ ПО ПЕГАСУ

Когда мне было 12 лет, нас, участников хореографического коллектива «Дома пионеров» наградили поездкой в Ленинград. Естественно повели в Эрмитаж. Мифов древней Греции я тогда еще не знал, и потому после все в голове перемешалось.

Однако, отчетливо помню, что меня поразила картина «Персей и Андромеда» художника Рубенса. Причем два ее персонажа – почти обнаженная Андромеда, что было вполне естественно для моего возраста, и крылатый конь необычной яркой масти. Экскурсовод нам сказала, что это Пегас.

С тех пор имя коня у меня надолго стало ассоциироваться со словом пегий.

Возможно, я бы и прожил с этим детским заблуждением всю жизнь, если бы не стал поэтом. Пегас всегда был любимым персонажем юмористов и сатириков. Даже поэтессы над этим персонажем подшучивали:

«Принца на коне» – такой заказ —У судьбы просила со слезами…Вместо принца прилетел Пегас —Блин, теперь кормлю его стихами(некто Зульнара)Но перейдя к более серьезному творчеству, пришлось заполнять пробелы в своем образовании. Среди прочего пришлось окунуться и в мифологию и в этимологию. Из последней я и узнал, что определение пегий произошло от др. русского п; гъ, (ст. славянский п; готивъ) и означало – веснушка.

В болгарском, польском, словенском и чешском языках это слово в этом значении живет и сегодня. Однако, когда углубился в исследование этого мифологического существа небольшую связь между Пегасом и пегой мастью я все-таки нашел. Но все по порядку…

Кто же он – Пегас?

Если сейчас попробовать спросить у людей: какие ассоциации у них вызывает слово Пегас? – то ответы могут быть самые разнообразными.

Далекие от творчества респонденты вспомнят туристическую фирму и сигареты «Пегас», кто-то даже, назовет и океанскую рыбу Пегасик.

Самый вредный «Пегас»

Молодое поколение знакомо с созвездием Пегас из телесериала «Звездные врата Атлантис» и известной компьютерной игрой.

Если же покопаться в справочниках, то там можно найти и ракету «Пегас» и легкий советский бомбардировщик 1943 года с этим же именем. Но, все-таки большинство людей знает крылатого Пегаса как символ поэтического творчества. Вот строки из стихотворения Владимира Набокова написанные в 1922 году:

Гляди: вон там, на той скале – Пегас!Да, это он, сияющий и бурный!Приветствуй эти горы. День погас,а ночи нет… Приветствуй час пурпурный.Над крутизной огромный белый конь,как лебедь, плещет белыми крылами, —и вот взвился, и в тучи, над скалами,плеснул копыт серебряный огонь.Легенд и мифов о Пегасе много. По одной из них, конь был рожден медузой Горгоной от Посейдона, и выпрыгнул из ее туловища вместе со своим братом воином Хрисаором. Произошло это в тот момент, когда Персей отрубил ей голову.

По другой легенде его породила попавшая на землю кровь той же Горгоны. Летал Пегас с быстротой ветра, жил в горах, предпочитая две из них – Парнас и Геликон.

Ударом копыта о землю он мог выбивать источники. Так, например, у рощи Муз на горе Геликон возник источник Гиппокрена (Лошадиный источник), из которого впоследствии черпали вдохновение древнегреческие поэты.

Охлаждала же пыл история о том, что когда-то сын Посейдона Беллерофонт, с помощью золотой уздечки Афины, оседлал Пегаса и победил Химеру. Но потом в эйфории от этой победы попытался взлететь на Олимп. Зевс воспрепятствовал этому – наглец упал на землю, и стал калекой, а Пегас стал возить главному олимпийцу громы и молнии выкованные Гефестом.

Может потому поэты и были скромнее Беллерофонта, и мечтали не об Олимпе, а хотя бы о Парнасе, где на одной из двух вершин находилась сталактитовая пещера, которую древние греки называли Корикийской. Там в древние времена устраивались вакхические празднества, где и вино лилось рекой, и Музы своими полуобнаженными телами дарили поэтам вдохновение.

Вакханалия. Никола Пуссен

Пегас был так популярен, что стал символом города Коринфа. Примерно с 550 г. до н.э. там начинают чеканить серебряные монеты с изображением Пегаса. Назывались они статер и были весьма весомы: примерно 3 драхмы (8,7 гр. серебра).

Пегаса с Коринфом связывала одна из легенд, согласно которой этот мифологический персонаж имел там стойло у источника Пирена. Там его и поймал Беллерофонт. Такие понятия как символика и геральдика тогда еще не существовали, но, видимо, образом Пегаса и было положено начало. Лет через 30 начали чеканить монету и Афинах, где на одной стороне была голова Афины Паллады, а на второй все тот же Пегас.

Ценность этих монет сегодня очень велика, и современный Пегас, изображенный на итальянской монете в 10 лир в стоимости им значительно уступает.

Кони – история…

Для многих людей кони по сей день ассоциируется с ветром. А какие главные характеристики у ветра? – быстрый и вольный. Из домашних животных кони выделялись именно этим – быстротой и норовом.

Их скоростные рекорды поражали людей уже в древние времена. Например, почта персидского царя Дария позволяла преодолевать всадникам расстояния в 200 километров в сутки. А вольность подтверждается тем, что лошади были одними из самых последних одомашненных животных.

Стада коней когда-то вольно паслись на огромных пространствах Южнорусских степей, где дикие лошади встречались еще в первой половине XIX века. Их же на границе с Китаем встречал русский путешественник Пржевальский.

По свидетельству археологов самые первые попытки приручить коней делались в Южном Предуралье (ботайская культура). Это подтверждают раскопки на стоянках Муллино и Давлеканово, расположенных на территории Башкирии (VII – VI тыс. до н. э). В древних поселениях, состоявших из 50—150 землянок, найдены сотни тысяч костей животных, и остатки загона для них. Подавляющую часть находок составляют кости лошадей примерно одного возраста до 5 лет.

Деревня первых коневодов. Реконструкция

Поначалу коней использовали только для питания. Потом кроме мяса стали употреблять в пищу кобылье молоко. Затем лошадей стали использовать для загона своих же диких собратьев.

Примерно 5 тысяч лет назад южный Урал и северный Казахстан стали местом разведения одомашненных лошадей. Там зафиксированы первые изменения скелета, говорит о попытке выведения их новых пород. Подгонка «товара» под спрос свидетельствует о начале торговых отношений по продаже молодняка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов