Полная версия:

О чем плачут лошади

Тем временем с другой половины – из летней избы – Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

– А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая цигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

– Ну еще, – рассердилась Марья. – Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

– Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное), – и у тебя пензия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

– Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте, – он кивнул на бутылку, – воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать – так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку – это не трудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблинтив по затвердевшему дереву, распорол опорок…

Марья, увидав кровь, перепугалась насмерть и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую – все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи – не докричишься. Глушь. Безлюдье. Все на дальних сенокосах. И кажется, один-единственный звук на всю деревню – это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

– Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему!

Но страда – это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиного крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи – стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев – в черной скрипучей коже, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, – одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо посматривая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отощавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся…

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и он, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетал на нее, – вот где пригодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культи!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, дак что такое коровешка и овца!

По деревне – всех удивило, как это зверь и в тот, и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, – пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил».

Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк – по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз – моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. А что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня он не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ощетиненная голова, как солью, осыпана сединой…

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватив валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

4

Охотничьи угодья – глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники – с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец, промышляет его сын. И упаси Бог ступить на чужую тропу, на чужой путик! Знахари нашлют нечистую силу – так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже – посадят провинившегося на муравейник.

Последняя война поломала этот неписаный закон. Многие угодья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки – они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся Верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то, к этим друзьям-приятелям, и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. И перво-наперво, конечно, в Усолье – к своим спасителям. Тогда, зимой, когда случилась с ним беда, именно в Усолье заметили столб пламени, поднявшийся среди ночи у взвоза. И вот, благодаря усольцам, наткнувшимся на него возле догорающего зарода – он был уже без памяти, – Матвей и остался в живых.

Бесшабашно, хмельным угаром задымилась Матвеева жизнь – пропадать, так уж пропадать с треском! Сегодня с одним, завтра с другим, охотничьи разговоры, охотничьи воспоминания – худо-бедно можно дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вокруг начинает лютовать зверь. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку… Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Иные мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Трусы! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати – медяк не звякнет. Зотька Постников, бывший агент заготконторы, выгнанный оттуда за пьянку – шакальной породы человек, – не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой воззрился на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время – кто в Заозерье не пил за его счет!

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово – и у них разговор про волков.

– Надо быть, к войне, – глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. – Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Усть-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманьскую войну…

– Матюги Лысцева не стало – вот что, – возразил Мина.

– Ну, это так, – согласился Фотей. – Был бы Матюшка – он бы, зверь-то, чувствовал… Гроза есть…

Так, похоронили, значит. Был Матюга, и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них… это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное – голова, глаза, сердце – все это чепуха. Так, придача к пальцам… Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы – человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит.

Он с силой стукнул культями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег – сразу на четверть – по-зимнему заскрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке – дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон – мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас… Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона – надо же дураку дубоголовому забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали – в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой…

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый…

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи… А когда он поднялся, вокруг было уже пусто…

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему, что ли? Неужто хмелевик начался?

Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы… Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой, заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пень, на высветленной месяцем дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не врали. Волк ходит. Тот самый волк… Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был…

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить им вдвоем на земле нельзя.

5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндевевшую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей – в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлевом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей было много – безлошадники в северной деревне были наперечет, – где ж и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от былой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот – одни на дорогу, другие на поле – давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушить и стены – то тут, то там вгрызался в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя на собственный риск, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье – и там где-то сейчас отлеживался зверь…

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

– Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, – вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

– Н-да, – покачал головой Никон, – охота…

– Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками, – снег разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо, – подумал Матвей. – Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов – обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленьи рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот:

– Барана смотри не заморозь. А то моя баба… Знаешь…

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухте тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале – смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана: и то не так, и это не так.

Мужики советовали:

– Задай ты ей хоть раз сабантуй – небось сразу придет в чувство.

– A-а, ладно, – отмахивался Никон. – И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

– A-а, отстань, ржавчина…

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.

– Никон, Никон! – ворвалась она с криком в избу. – Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке – верный признак того, что Никон думает.

– Чего лежишь, боров? Кому говорю? – взбеленилась Ульяна. – Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.

– Ты того… может, в углу где недосмотрела…

– Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница…

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

– Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смутили его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

– Вот как, тепла захотелось! – съязвила Ульяна. – А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница – засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала приготовлять пойло.

– Неси, – сказала она мужу. – Баран-то ревом ревет – пить хочет.

– Эка ты, баба… – развел руками Никон. – Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

– Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак – еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадется?

Ульяна взялась за шайку сама – разве сдвинешь с места этого дьявола? – но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина – первый раз в жизни! – не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать – глаза в потолок – и не пошевелился до вечера.

– Может, и жрать разучился? – спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох…

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные – в мглистом сиянии – развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею – ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь – глаза человека, приговорившего себя к смерти…

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.

7

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнущийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

– У-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу…

– А где моя телушечка? Где?

– А у нас-то, у нас в позапрошлом году…

– Давай, давай! – подзадоривали женок мужики. – Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

– Проснулся?

– Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол – страсть!

– Как ты и додумался-то? Герой, герой!

– Талан. От Бога, – философски заключил Фотей. – Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу…

– Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки… Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься… А сегодня… Что переменилось? Ну, убил он волка… Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам…

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

– Эй, хозяева! Посудину!

– Надо, надо, – раздались одобрительные голоса. – Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

– Уйди, червяк! – спокойно сказал Матвей и повернулся на другой бок.

Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал:

– Э-эх! Пропал человек…

1962

Однажды осенью

Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но, когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасенье – немедленно отправиться в лес.

В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень: сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь…

Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога раскисла – приходилось жаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону… Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах.

Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? (Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам.)

К счастью, мои опасения скоро рассеялись.

Хутор – два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками – стоял на широком холме, и я еще издали увидел знакомую картину: на зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же – домашние гуси.

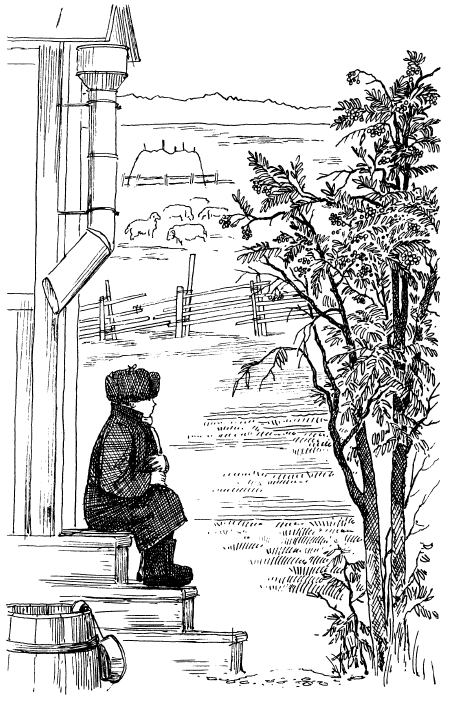

Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше пяти лет.

При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленький, худенький, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел, по-воробьиному нахохлившись, и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглое ненастье. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошками.

– Ты что тут делаешь, малыш?

– Мамку жду, – тихо, не поднимая головы, ответил ребенок.

– А где твоя мамка?

– В поселок ушла.

Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая гулена – новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые.

– А где Зина?

– К телятам ушла.

За стеной, в помещении, услыхав наши голоса, залаяла собака.

– Это Динка, – сказал мальчик. – У ней морду псы раскусали.

Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ, открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала! Она лизала мое мокрое лицо, закоченевшие руки, виляла от удовольствия хвостом и, пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня.

В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и застлан пестрыми домашними половиками, на плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда, а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами, как ладья, выплывала высокая двухспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом.