Полная версия:

О чем плачут лошади

Как же он погиб, Степонька?

Из рассказа по-новому встает картина военной страды, с новой остротой охватывает нас чувство неоплатной цены народного подвига – в каждой его человеческой капле. Мать на лесозаготовках работала так, что неделями буквально не видела лиц своих детей: затемно уходила в лес и затемно возвращалась, падая с ног от усталости, а огня в доме не было. И не заметила она, как от голода и тяжелой простуды уходила по капле жизнь из ее меньшого сына, который ни словом не жаловался на болезнь. А когда хватилась, было уже поздно.

Долгие годы казнит себя Офимья за то, что проглядела сына, но и – вот что понять нужно! – не жалеет, что целиком отдавала себя в те годы той матери, которая «всем матерям мати», отдавала жизнь свою и детей своих – Родине. Вот так и горюет, и иначе жить не смогла бы! «Тогда ведь не просто робили – деньгу в лесу зашибали, – вспоминает она, – а лесную битву с врагом вели… Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит».

Трудиться для Родины, ее поднимать, вливать в нее свою силу – это не «деньгу зашибать». Через все рассказы так или иначе проходит эта, едва ли не главная, мысль всего абрамовского творчества, мысль патриотическая. Родная земля нуждается в постоянном самоотверженном и упорном возделывании, в защите, чтобы не зарасти сорной травой всяких разрушительных стихий. Так, например, разрушается и зарастает дурным ольшаником починок в девятнадцать домов, запустевает земля, отвоеванная когда-то у леса богатырским трудом старого Корнея и его сынов («Медвежья охота»). И память о них осталась, как легенда. Все они делали необходимое «российское дело». А это дело требовало от них всех сил, ибо нет культуры без земли, нет земли без человека, отдающего ей свои руки и свою душу: «Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей».

Сила человека – в связи его с большим делом, предпринятым ради того, чтобы превратить равнодушную, суровую землю в обжитой и добрый дом. Для этого и живут люди. В том же рассказе Абрамов с тревогой присматривается к противоположному человеческому типу, бездомному Пашке-перекати-поле. А Пашке ничего не жалко, пусть все хоть снова зарастет диким лесом: «У меня сроду своего дома не было. И не будет. Что я – дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется». Вот нашел чем хвалиться! А ведь эти настроения не такая редкость в наше время.

И еще шаблон издавна был ненавистен писателю. Отвращение вызывает у него обструганная, обезличенная гладкость, в особенности когда она стремится задавать тон, учить других, каким быть человеку. Вот такой непереносимой казенной скукой веет от «образцового пенсионера» Ковригина, скукой самоуверенной и агрессивной («Олешина изба»).

Ковригину никак не по вкусу буйство душевных сил лесоруба Олеши Рязанского, его неприглаженная вольная сила, яркая человеческая индивидуальность, которую не уложить ни в какие рамки.

Рассказчик с упоением собирает сведения об Олеше, он согласен со старым лесорубом Липатом Васильевичем, который восхищенно говорит об Олеше, что он умел прожить жизнь с забавой. Людям оставил что вспомнить – и смеется над Ковригиным: «Да его бы воля, он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит».

Конечно, не так прост Олеша, нелегок он в обращении, и не всегда можно сказать, куда закинут его стихии своевольной натуры. Это сила, еще не вполне себя сознающая и зачастую не умеющая собой управлять. И все же это – сила. Индивидуальность, самобытность чувства, мысли, характера – большое человеческое богатство.

И еще одна необходимая страница в абрамовском познании человека. Необычен на первый взгляд рассказ «Слон голубоглазый», один из немногих «городских» рассказов писателя.

О чем же он? В большом городе мы привыкли мимоходом раскланиваться с соседями по дому, по работе. А на большее и не тянет: своих дел хватает – успевай поворачиваться. Но вдруг наступает момент, когда «случайный» человек, Мария Тихоновна, над которой автор внутренне даже амбициозно посмеивался, открывается в своей душевной истине. И таким светом полна, оказывается, ее вроде бы незаметная, обыденная жизнь. Как много и, главное, как естественно, словно бы стесняясь, сделала она добра людям. От этого открытия, вдруг пережитого автором, у него, по его словам, перехватило горло. Мы – «дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как «сострадание», «милосердие», «жалость». Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов». И – дел! Такие люди необходимы всегда, особенно в тяжкие минуты. И неудивительно, что рассказчик вспомнил здесь «свою» Марию Тихоновну, которая так много значила в один из отчаянных моментов его собственной судьбы – родную тетушку Иринью. Другими увидел он голубые глаза этой своей новооткрытой «соседки»: «Где, где я видел раньше эти глаза – такие бездонные, кроткие и печальные?.. На иконе Богоматери, которую больше всего любили и почитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи…»

Так порывом души своей открывает один человек свет в душе другого человека. Вот что поддерживает нас в любой беде, спасает от поверхностных суждений и одиночества.

Народная жизнь – словно море, образованное каплями, ручьями, потоками человеческих индивидуальностей, в нем слились, соединились, разгулялись на просторе волны великой народной мощи. Из моря народного черпает свою силу художник, ему он служит верой и правдой. Разговаривая с народом, он не имеет права на фальшь, равнодушие, притворное бодрячество.

Этой, одной из важных мыслей рассказа «О чем плачут лошади», рассказа, при всей своей краткости, многопланового и сложного, мы и завершаем вступление в книгу.

Абрамовский рассказ почти всегда краток. Но отличается он особой внутренней напряженностью. В каждом из рассказов мы чувствуем не высказанную «в лоб», но прямо возникающую из всего пережитого глубокую, нужную нашему времени мысль о спасительности неоценимых народных духовных богатств. И о том, что они создавались и продолжают создаваться ежедневным усилием, на которое должна быть способна каждая человеческая душа.

В. АкимовПоследняя охота

1

Ну, слава Богу, он дома…

Матвей кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и натужно, с передыхом, хватаясь руками за перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья – под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

– Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол – черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, – поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо – темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

– Давно он пришел? – кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

– Да уж боле часу – я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без устали гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах – и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишком по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся, – сказал завконторой Сысоев. – А то срам – скоро в Космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время – гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей, – накажут, бывало, люди, – на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать – и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик – через суземы, через холмы, через болота. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, снова пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек… Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суземам колесить…

– Исть будешь але в баню сперва? – спросила Марья.

– Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились, – на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками.

Матвей положил руки – большие, обветренные руки рабочего человека – на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

– И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

– Опять за свое? – Матвей исподлобья взглянул на жену.

– Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

– Матюша, – вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы, – а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

– Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

– Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! – неожиданно взорвалась Марья. – Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»…

– Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить!

– А ты на что надеешься? – У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях. – С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь…

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

– Венька где? – спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

– Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолом, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

– Потише ты – развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном брусе банку с махоркой, свернул цигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, Боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота – давно надо смазать медвежьим жиром, – ив избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

– Папа, мы волка видели!

– Волка? – Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа. – Может, хоть собаку?

– Ну вот еще, что я, не знаю! Полено тянет… Такой дедко – как жеребенок, качается…

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

– Мы это катаемся с ребятами с горы, – продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька, – а он как выскочит из кустов да по дороге на реку… Ружья у меня не было, а то бы я…

– Будет вам! – оборвала сына Марья. – Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал – все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

– Венька, живо заправляй мотоцикл!

– Матвей, Матвей, не сходи с ума! – закричала Марья. – Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день…

Матвей круто повернул голову к жене – и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник, то есть обставленный с обеих сторон елочками. Скосив слезящиеся, в заиндевелых ресницах глаза – ветер резал лицо, – он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань – берегом – вела в райцентр, другая – направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена, – в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю – не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань – несчастные женки, которые возят по ней сено! – приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах – и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела – хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере, в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, закоченевшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись первые звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги – хоть на табак не придется клянчить у женки.

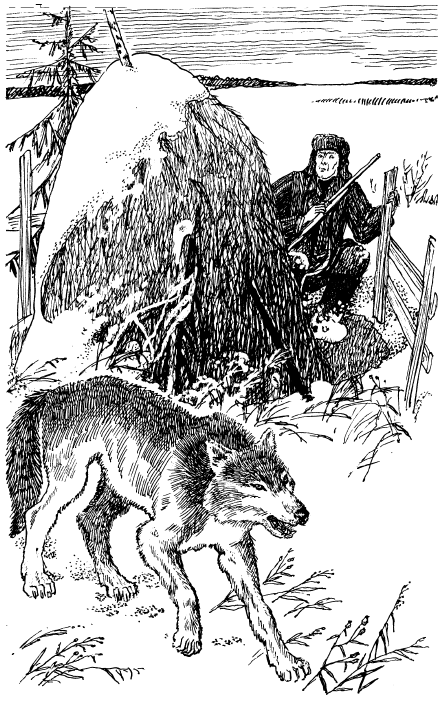

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк – серебряными искрами играла заиндевелая шерсть.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Он упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну – и тут он опять увидел волка. Он резко затормозил. В морозной тишине громом прогрохотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастья ему? Зимняя дорога заполыхала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу…

Это был большой, на редкость большой зверина – прав Венька! – пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно, с минуту, качался обвислый зад с прямым, сверкающим изморозью хвостом, который охотники называют поленом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром…

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола…

Внезапно дорога выгнулась дугой. Слепящие лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка… Постой, постой, да ведь тут где-то взвоз – крутой спуск к реке… Он изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз…

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо, ладно. Волк был уже, можно сказать, в руках – и надо же было ему, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл…

В затылке тупо болело и даже подташнивало – наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога – и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Он повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань – по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее, не шел, а плыл, как темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке…

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег – давно не ездили по росстани, – и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя… И вдруг – он уже чуял запах псины – черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться? Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок – и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Он отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей – все напрасно.

Пятнадцать – двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, волчья кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, он двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег, – но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен – это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег – росстань тут начисто замело – он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем – все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас – выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к зароду сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом…

A-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут, тут тебе и решка. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань…

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновенье в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием… Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами…

Он жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа – на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг – или это померещилось ему – на светлой, лунной полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу… Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у зарода не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла…

Навалившись грудью на изгородь – ноги, как подкошенные, тянули вниз, – он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно – ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища – двухпудовкой крестился и справа, и слева, – вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг – там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу – все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь – надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный…

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна – ушастая, в дымном угаре. На холод… Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подыхать ему? Неужели это капкан, в который его заманил волк? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья… Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к зароду.

3

Отшумела полая весенняя вода, оттрубили журавли и откричали чайки – районная больница была на окраине селенья, подле озера, в долине которого всю весну, до самого отлета на гнездовья, жирует перелетная птица, потом пришла благостная тишина зеленого лета с белыми прохладными ночами, с хмельным запахом цветущей черемухи… И вот настал наконец день, когда Матвея выписали из больницы.

Марья, завидев его с березовой деревягой, закусила губу, и это отравило ему всю радость выхода на волю. А затем еще камнем на душу лег деревенский праздник по случаю окончания сева. Весь деревенский люд, от мала до велика, высыпал на улицу, и как же ему не хотелось сейчас показываться на глаза землякам! Но тут, спасибо, догадалась Марья – свернула на задворки. Так, тихо, крадучись, как воры, и подъехали к дому.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке – давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, – лежал Идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву – грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

– Идол, Идол, – с укором позвала Марья. – Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся.

Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки – мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца – большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны…

Марья хотела было взять мужа на руки – она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? – но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи – так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном брусе раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Можно на такую положиться.