Полная версия:

На одной волне

Она вспомнила свое путешествие в Италию, поездку в Верону. Считают, что с этим городом связано её имя – Вероника. У дома Джульетты в Вероне, возле её балкона, нет высоких деревьев. Интересно, как же Ромео мог забраться на балкон? Прав был гид, Джульетта никогда не жила в этом доме. В настоящем доме Джульетты погода внутри и погода снаружи составляли единое целое: в то время дворы были закрытыми, их окружали высокие каменные стены, увитые плющом. Пространство дома плавно перетекало из комнаты на балкон, с балкона во двор. А во дворе росло дерево, на которое Джульетта, наверное, совсем не обращала внимания. Счастливая рассеянность часто соседствует с гармонией двух волн, двух стихий – погоды снаружи и погоды внутри. И возникает спокойная легкость – почти пустота.

Андрей Буровский. ИНДЮК

В начале памяти неверной

Я вспоминаю пестрый луг.

На нем царил неимоверный

Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,

Был клюв его, как пламень ал.

И за мои четыре года

Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,

Ни ананасная вода

Меня утешить не умели

В сознаньи моего стыда.

Николай Степанович отложил перо. Полыхал за окном лимонный питерский закат. Так и будет пылать несколько часов, почти неизменный, чудо Севера.

Наворачивалась улыбка от воспоминания: малыш бежит за индюком, противная птица волочит кончики крыльев по лугу, самовлюбленно кулдыкает, метко клюется… До сих пор царапает эта история. Грустная улыбка получается. Жаль, так печально все закончилось. Даже снился ему потом этот обожаемый, драгоценный индюк; всякий раз, проснувшись, хотел плакать. Раза два проснулся – лицо мокрое.

Как и с этой… парижской… Стыдно вспоминать, как простаивал часами, лишь бы увидеть любимое ироничное лицо, самое дорогое во Вселенной. Как колотилось сердце от одного взгляда, от безумной нелепой надежды. Как ловил насмешливые взгляды, представал забавным дураком, источником развлечения для … всех вокруг. Стыдно вспоминать, что опять проснулся как-то с мокрым лицом. Отвратительно как.

Грустно, что любовь вспоминается, как унижение. Может быть, самая сильная за всю жизнь любовь.

И вновь пришла беда большая.

И гнев, и слезы прежних лет.

Ты обольстительная, злая,

Мне гордо отвечаешь «нет!»

Ну и судьба! В детстве – индюк… Потом вот эта…

Что-то большое летело со стороны заката, явственно рисовалось на фоне лимонно-розового неба. «Накликал…» – подумалось само собой. И еще подумалось: «Неужто…» Потому что совсем недавно что-то писал Николай Степанович о драконах. Ружья на стене не заряжены – очень уж интересовался ими маленький Левушка. Совершенно инстинктивно Николай Степанович извлек из ящика стола заряженный револьвер. Танцующей походкой, какой двигался от разъяренного льва, отступил в глубь кабинета, снял со стены тяжелую саблю, подарок египетского наместника в Дарфуре.

С грохотом брызнуло стекло, что-то большое рухнуло на стол. Огромный роскошный индюк припал к столешнице, распустил крылья. Была в нем злоба и свобода, в этом разноцветном индюке. И был клюв его как пламень ал. Но теперь этот индюк вовсе не презирал Гумилева.

– Ко-о-ооо… – восторженно забормотал индюк. – Пит-пит-пит…

Индюк шумно спорхнул на пол, пит-пит-питкая, волоча крылья по полу, подбежал к обомлевшему поэту.

– Куд-куда-а-а-…. Кур-ри-и…

С этими звуками индюк удивительно ловко для такой крупной птицы устроился на ступнях Гумилева, вытянул шею, затряс багровыми «соплями» с громким восторженным кулдыканьем.

– Что за напасть… – произнес растерянный поэт.

Он высвободил ступни, отошел….

– Пит-пит-пит…. Коо-ко-ко…. Пит-пит-пит… – обиженно сообщил индюк, двигаясь вслед за ногами.

Гумилев зазевался, индюк мгновенно взгромоздился на его ступни. Устроился, вытянул голову, опять жизнерадостно кульдыкнул.

– Да пошел ты…

Прозвучало это не грозно, скорее растерянно. Не говоря ни о чем другом, оказался индюк довольно увесистым, ноги мгновенно заныли. Поэт вытащил ногу, начал поворачиваться… индюк тут же засеменил, преследуя ускользавшую ступню.

– Иди, иди…

Гумилев толкнул индюка свободной ногой. Тот возмущенно завопил, захлопал крыльями.

– Пшел!

Гумилев толкнул сильнее, согнал индюка со второй ноги.

– Кулды-кулды… Кур-ри… Кур-ри-и…

Индюк через плечо окинул Гумилева возмущенно-презрительным взглядом. Он поднял зад, в сторону поэта из-под роскошного хвоста полетела черно-белая струйка. Индюк еще раз оглянулся; похоже, промах его расстроил. Индюк подбежал к сброшенному тапочку, аккуратно нагадил в него. После чего загреб лапами, показывая отношение к поэту. И отошел, нахохлился, обидевшись. Что ж делать?! Из окна явственно несло прелью и холодом, торчали осколки стекла.

«Неужто тот самый»… Нет, это никак не мог быть тот самый индюк! Тот самый никак не мог прожить четверть века, да еще остаться в точности таким, какой жил в памяти Гумилева. Даже еще ярче и красивее. «Того самого», наверное, давно уже в супе сварили…

Это была новая мысль! Продолжая зачем-то сжимать в руках оружие, Гумилев пошел к столу: так и шел в одном тапке. Положив на стол саблю, поэт вцепился в колокольчик: завела жена, чтоб звать прислугу. Индюк опять восторженно заверещал, помчался к Гумилеву, потерся о его ноги, дав ощутить тугую прелесть своих перьев, свою силу, красоту и необычность. И улегся на его ступни, подлец!

А Гумилев уже трезвонил в колокольчик. Показалось, что никто особо не торопиться, он завопил во весь голос:

– Матрена!

Индюк взволнованно заорал, теснее прижался к ногам.

Уф-ф… Вошла кухарка Матрена – воплощение прозы жизни и здравого смысла. И никакого удивления!

– Ух ты, здоровенный… – произнесла Матрена даже с каким-то удовольствием, сложила ручки на животе.

– Матрена, вот полюбуйся, кто прилетел…

– А что любоваться? Индюк это, барин… Здоровый какой.

Матрена склонила голову набок.

– Конечно, индюк. А кто тут, по-твоему, должен быть?

– Как зазвенело, задребезжало, я уж думала, тут у Вас прямо целый дракон.

Гумилеву было неловко признаться, что и он сначала так подумал. Проговорил укоризненно:

– Ну какие в Петербурге драконы, Матрена! Выдумываете…

– Какие… Левушка сказывал, в Африке один за Вами гонялся. И что Вы им стихи свои читаете. Если не прилетают, как Вы им стихи читать будете?

М-да… Сам бы дорого дал, чтоб точно знать, – мелькнула ли над лесом гребенчатая спина, и чьи это трехпалые следы отпечатались на берегу. Негры серели от страха, приседали, бормоча: «Мокеле-м-бембе…». Ни один не согласился помочь искать логово чудовища. Рано он рассказал он мальчику ту давнюю, непонятную историю, Левушка слишком впечатлителен для своих 6 лет.

– Что за бредни про драконов, Матрена! Вы же взрослая женщина, в конце концов. Выдумал Левушка.

– Да как прикажете. Левушка сказывал, Вы стихи читаете еще водопадам и облакам. Если облакам, то ничего. А если водопады пожалуют, то тут не Петра, тут Сергея, дворника звать надо. Он Вам как воду перекрыл, так и с водопадом разберется.

Николай Степанович помнил, как ловко Сергей остановил течь из трубы – тогда полквартиры залило, а он пришел и почти сразу все остановил. Гумилев тогда дал Сергею целый рубль: он уважал мастерство.

Николай Степанович попытался шагнуть, споткнулся об индюка, чуть не упал. Пришлось схватиться за стол. Индюк возбужденно завопил, захлопал крыльями, устраиваясь поудобнее.

– Ну, это точно не дракон и не водопад!

– Индюк это, барин. Самый натуральный индюк.

– Я вижу, что индюк! Что с ним теперь делать?! Окно вон расколотил!

– Окно вам Петр вставит, сейчас позову… А этот…

Матрена присела, ловко пощупала индюка. Индюк кулдыкнул, клюнул Матрену алым, как кровь, чудным клювом. Матрена ловко увернулась. Да-а… Была в нем злоба и свобода, тот это индюк или не тот.

– Жирный. На два дня каклеты получатся, или заливное можно сделать.

– А из них что? И котлеты можно делать?! Я думал, суп…

– И суп получается, и каклеты, и жаркое… Да что прикажете!

– А сколько они живут, индюки? Я такого почти тридцать лет назад видел.

– Нет, столько они не живут… А этот ишь ты! Прямо влюбился в Вас, барин. Как приник! Как приник!

Стало особенно грустно. Этот бы индюк – да вовремя, да тридцать бы лет тому назад… А с этим что делать, здоровущим? Отдать Левушке? Ему надо что-то другое, да и не будет он с Левушкой дружить. Он и правда, кажется, влюбился.

– И что делать с влюбленными птицами?

– А что и с невлюбленными. Навар знатный получится. Ну что? Забираю я его?

– Сейчас… – Гумилев поднял револьвер. – Матрена, им лучше в сердце стрелять? Индюкам? Голова маленькая.

– Бросьте! Еще что придумали – стрелять! Убрать его?

– Сделай любезность, убери.

Матрена опять присела. Индюк словно почувствовал, рванулся прочь, и не успел: Матрена ловко, точным движением, схватила индюка за шею. Так всадник из племени галла набрасывает на жирафа лассо! Громадная птица забилась… И мгновенно обмякла, обвисла.

– Сейчас, барин, только кровь спущу, и сразу Вам Петра вызову.

Матрена выплыла из кабинета. Индюк волочился за ней. Висели крылья, волочился измазанный хвост. Клюв его был по-прежнему ал, но вот злобы и свободы уже не было. Было только не разделанное мясо. Остался кабинет, полураспахнутое окно с вылетевшими стеклами, загаженный тапок, «украшения» на полу.

Гумилев набил трубку, задумался. Сделалось грустно, как-то одиноко и печально. Первые звезды проступили в слегка потускневшем закате. Несло сильной прохладой в дыру: все-таки север. Тоскливо устроена жизнь… Чего бы только не отдал мальчик на пестром лугу! Что бы он только не сделал за десятую часть того, что сейчас сам принес индюк. От несбывшегося остается рубец. Безобразный рубец, он будет мешать до конца. Но – не вернуть, не компенсировать. Потому что если не полученное вовремя и достанется когда-нибудь потом – то все равно уже не надо. И не хочется. «Дорога ложка к обеду». «Всякому овощу свое время». Все хорошо только вовремя.

Приходил Петр, Гумилев рассеянно ему кивнул. Стуча молотком, Петр заменил стекло. Петр постоял, помялся у стола… Ах да! Гумилев сунул ему полтинник, потрепал по плечу.

Горничная протирала пол после Петра и индюка, унесла закаканный индюком тапочек, принесла новые. Закат почти что погас, остались тускло-малиновые перья, торчащие над Петроградской. Гумилев все сидел и курил. Думал, пускал кольцами дым к потолку.

… Все хорошо только вовремя. Это касалось и Елены. Влети она вслед за индюком в это окно – и что прикажете с ней делать тогда?! Что можно делать с этой примитивной дурой? Влети она сегодня в окно – так из нее же даже бульона не сваришь. Совершенно бесполезная дама. Хотя… Всплыло из глубин памяти – громадный рыжий зверь идет через такую же рыжую, выжженную саванну. Мрачноватый рассказ о прикормленном человеческими жертвами звере, которому поклонялись, словно богу. Точно! Связать покрепче, а рот ни в коем случае не затыкать. Пусть орет: тогда скорее придет рыжий зверь, источая смрад из страшной пасти. А с собой взять и винтовку, и дробовик. Если выйдет правым боком – бить картечью, бить по передним лапам…

Что-то опять стукнуло в стекло. Гумилев нервно покосился за окно, не сразу успокоился: ночная бабочка… Разлетались!

Елена… А что – Елена? Пустоцвет. Об условностях, о «что скажут» она думала больше, чем даже о собственной судьбе…не говоря о других. Раз в жизни выпал этой женщине шанс большой любви. С ним вместе выпал шанс занять в жизни совершенно другое положение, не быть одной из многих, из толпы. Тысячи женщин что хочешь отдали бы за такую судьбу. Эта сама, своими руками убила и любовь, и возможность союза с Гумилевым. Сама себя покарала страшнее всего – так и проживет жизнь, состарится и умрет среди ходульных салонных идиотов. И до самого конца не будет у нее ничего значительнее воспоминаний о том, как ее полюбил Гумилев.

… Стихи дописались сами собой, почти без усилия воли:

Но все проходит в жизни зыбкой.

Пройдет любовь, пройдет тоска.

И вспомню я тебя с улыбкой,

Как вспоминаю индюка.

Ляля Фа. ПРО ДРУЖБУ

Мне было лет шестнадцать-семнадцать, и каждые летние каникулы я проводила на даче, в деревне. В тот раз соседский парень-студент из столицы катал девчонок на своём мотоцикле. Даже цвет помню – красный. А когда настала моя очередь, «повезло» – парню под манжету на рукаве каким-то чудом залетела оса. Сначала орать начал он. Потом и я за компанию…

Вернулись мы не сразу, оба красные и запыхавшиеся. Сколько завистливых взглядов от красавиц деревенских досталось, у-у! Ещё бы, Вовка такой харизматичный, высокий, спортивный. Тощий, правда, поэтому и кличку имел «Кощей». Но у девчонок ахи-вздохи по нему самопроизвольно в русский народный хор складывались. Таким объяснять было бесполезно, что я, ничем не примечательная школьница-пацанка с вечно разбитыми коленками и говорящим прозвищем «Зелёнка», просто отказалась обратно на мотоцикл садиться. Ни за что! Вот мы и упарились, толкая его железную гордость по жаре. И лишь на последнем отрезке до дома, окончательно выдохнувшись, я таки залезла обратно на адского двухколесного «коня». И то, только чтобы другие не засмеяли.

Этот случай мог бы остаться лишь забавным воспоминанием, если бы Вовка не был мне другом, если бы тогда мы не поссорились на ровном месте, если бы…

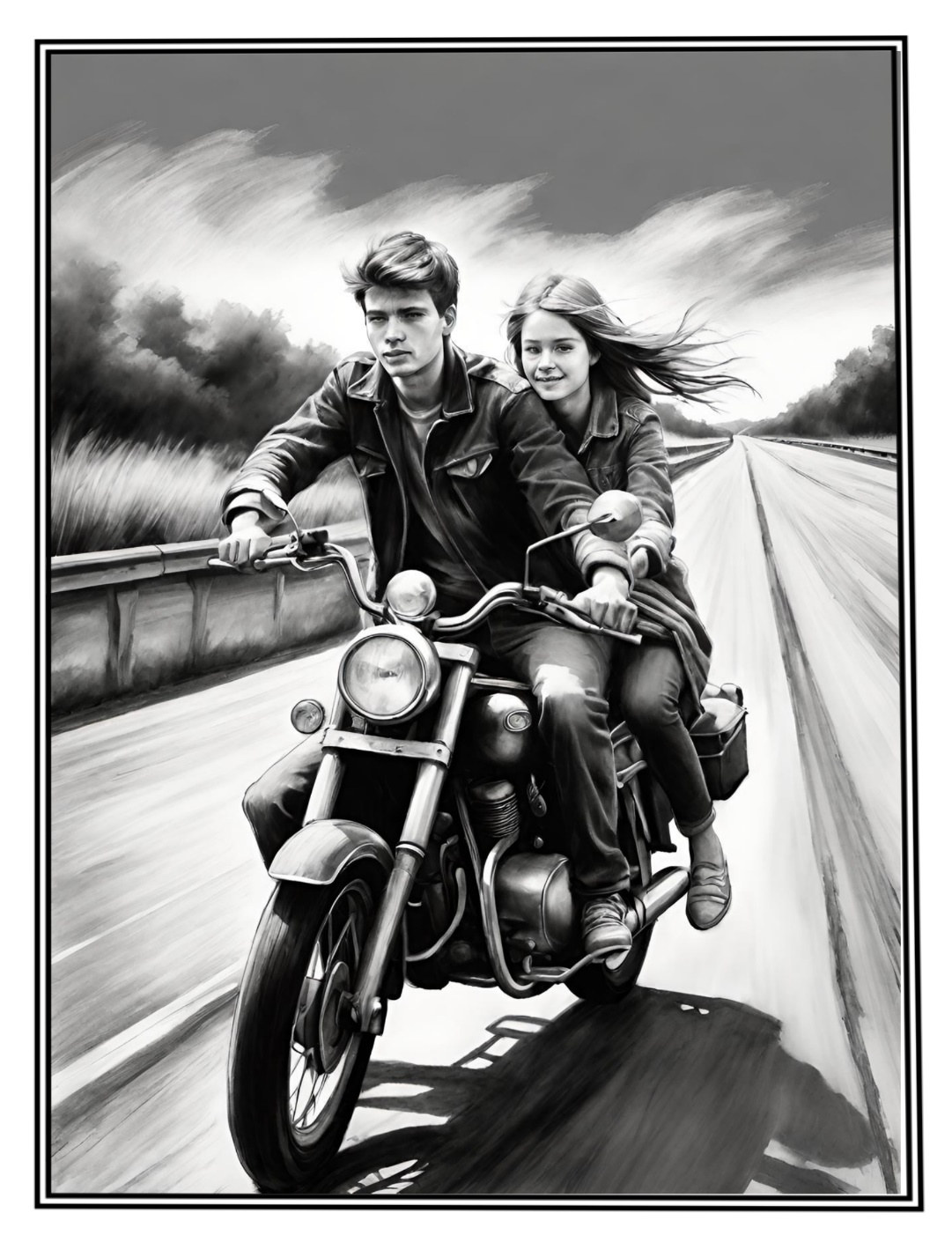

Память беспощадно выбрасывает в прошлое, на неровную черно-сизую ленту асфальта. Деревня уже позади. По обочинам – кустарник и тонкие, редкие берёзы. Впереди тёмный ручей сельской дороги рассекает поле, с обеих сторон раскинувшее свои трепещущие мелкой рябью ржаные крылья. Воздух знойно дрожит миражами. Слышу рокочущий поток автострады вдали, там, куда яркое, слепящее солнце не позволяет дотянуться взглядом.

иллюстрация создана нейросетью

Я знаю, по самой окраине поля, между синими всполохами цикория, растут низкие колосья – острые, колючие, полузасохшие и никому ненужные. Зато как они хороши в букетах! Вовка всегда смеялся над моей слабостью к этим «уродцам», а потому мне кажется, что мы совсем не просто так не проехали дальше. Злая обида и отголоски пережитого испуга клокочут внутри. И как только мотоцикл оказывается обездвижен, я спрыгиваю из-за спины друга на дорогу и набрасываюсь на него с упрёками:

– Ты специально решил меня напугать, признайся!

– Меня оса укусила, а не бешеная собака! Вот, смотри, как распухло!

Он закатывает рукав, но я даже не смотрю, меня несёт ещё больше:

– Катюхе своей мышцы-загар демонстрируй, у меня на тебя иммунитет! И Ромка!

– Да сколько можно, чуть что – я всегда монстр! Ещё скажи, что пристаю к тебе, Зелёнка! Мне кроме Кати никого не надо! И не собирался я тебя пугать! А вообще, всё! Хватит, достала! До дома – и знать тебя больше не желаю!

Вовка так и сделал. Довёз, высадил и, не оборачиваясь, умчался на рычащем во всю мотоцикле к своей Катьке. Я же кинулась в дом, за плотные шторы, на широкий подоконник, свернулась там улиткой и спрятала лицо в ладонях, лелея свою обиду.

Как это бывает летом, гроза разразилась нежданно. Ливень расстреливал пыль на дорогах, хлестал по листьям деревьев, стучал в окно, барабанил по крыше. Молнии рвали небо на части, а раскаты грома заставляли вздрагивать всем телом.

Как же я злилась на Вовку – ишь, столичная цаца, ещё бы матом послал! А мужская выдержка? А понимание? Подумаешь, психанула на эмоциях! Подумаешь, что не первый раз, а сам-то…

Потом злилась на Катюху, тоже приехавшую из Москвы. Мировая девчонка, между прочим, я надеялась с ней дружить, а теперь… Конечно, она за Вовку во всём – это нормально. Ну а мне что, не плакать же? Ругаться проще…

Но вот на смену разбушевавшейся стихии пришла серая морось. Солёные капли размазывали пыль, а заодно и очертания всего, что осталось за стеклом.

А я злилась уже на себя. Тогда, на дороге, Вовка много чего неприятного сказал, но местами и прав был. Поэтому, как смогла, нашла его страницу в соцсетях и попросила прощения. Но вышло нелепо, с оправданиями, мол, откуда мне было знать, что обвинения на ровном месте его вот так обидят? В результате он взбеленился пуще прежнего, а я в его чёрный список попала и ещё кучу всякого о себе прочитала.

Так нашей дружбе с Вовкой пришёл конец. Не выдержала зноя, оглохла, ослепла от громов-молний, и растаяла, потрепанная непогодой.

Кто-то из великих сказал, что если дружба закончилась, то, скорее всего, и не было её никогда. Так ли это? Уже не узнать.

В то лето казалось, что небо навсегда затянуло осенней сыростью. Но жизнь шла своим чередом, менялись сезоны: за сонливой, угрюмой зимой следовала весна и солнечные дни, летом снова наступала жара, случались новые грозы, желтели листья… Летели года.

Тот самый Ромка – мой иммунитет против деревенских сердцеедов – стал мне мужем. Характером немного медведь, но я всю жизнь его знала и любила лет с… и не вспомнить! Ромка никогда не понимал, чего я в Вовке такого нашла, что ссора с ним так сильно шарахнула по мне. Ведь с тех каникул я вернулась сама не своя – забыть не получалось. А как такое объяснить? Мы были с Вовкой и похожие, и жутко разные, но несмотря ни на что он мне казался родственной душой. Не так, как Ромка, – тут другое – но всё равно: словно был родным.

Как-то так получилось, что никогда на Вовку я женскими глазами не смотрела, может, поэтому он мне и доверял. А то, как он про свою Катю тем летом рассказывал, странным образом сближало ещё больше. Я словно в зеркало смотрелась. Ведь в Ромке я так же души не чаяла, как и Вовка в своей Кате. И это было здорово – видеть друга не в маске «самого крутого парня на деревне», а просто счастливым, взаимно влюблённым пацаном.

«Эй, Зелёнка, зацени, какой я подарок своей Кате приготовил! Ну, не красота ли?» – и Вовка хвастался очередным «сокровищем Кощея», зная, что я – могила, никому секреты не выдам и порадоваться могу без зависти. Да и я «погудеть» могла, выплеснуть своё сокровенное, совета спросить. А Вовка хоть и с другой планеты – столичный взрослый парень, – но находил для меня верное слово чтобы подбодрить, а иногда и вразумить.

Всё это ушло безвозвратно, и я как-то смирилась, успокоилась, соблюдала дистанцию и долгое время считала, что больше никогда не придётся прожить то горькое чувство вины от по-глупому разрушенной дружбы. Молния дважды в одно место не бьёт! Больше никогда!

А потом мне неожиданно пришёл имейл от когда-то близкой школьной подруги. Жизнь раскидала, закрутила, заполнила дни, месяцы, годы университетом, практикой, работой, свадебным переполохом, подгузниками, детским питанием… С тех детских лет мы с Настей и не общались ни разу. И тут вдруг имя из прошлого и сообщение в три электронных строчки: «Привет, Зелёнка! Как дела, что нового? Напиши, когда время будет».

Всё, абсолютно всё было новым, и чтобы лишь кратко это перечислить, требовалось сесть и писать, писать, писать… Целый роман получиться мог бы! А времени всё не было, а когда было, то сразу находило себе другое применение. Так незаметно пролетело несколько недель. Ответ был уже сформирован и наполовину написан, оставались лишь какие-то детали. Да и куда торопиться, ждало же это «как дела?» столько лет.

Но тут гром среди ясного неба: от общих знакомых я узнала, что Настя умерла. Не понарошку, как когда человека игнорируют, а на самом деле. По-настоящему умерла. Совсем.

Оказывается, она долго болела, сражалась с недугом, а писала мне уже из больницы, точно зная, что обречена. Только тревожить такими подробностями в тех трех строчках не посчитала удобным. В тех теперь уже единственных трех строчках.

Плохая из меня подруга. И вообще, человек я так себе, получается. И за что Ромка меня любит, непонятно. И дети наши меня любят. И друзья. И коллеги ценят. И клиенты – у меня маленький цветочный бизнес – букеты от «Зелёной Дамы» хвалят. С теми самыми колосьями-«уродцами»! Все говорят, что мои композиции красивые и долго не вянут. А ведь, может статься, да даже скорее всего, и мать из меня никудышная, и жена ужасная, и вообще… Баба-Яга, а не Зелёнка! Ведь всё человеческое начинается с дружбы. А я плохая подруга. Дважды.

Во мне это кипит, жжёт, и лавой выплескивается, когда никто не видит, когда никто не догадывается, ведь всегда всё-всё хорошо… Самое удобное – попасть под ливень без зонта. Тогда и сдерживаться не обязательно, пусть себе извергается! Народ в наше равнодушное время не отличает дождь от осадков души. Маски тоже помогают: полное отсутствие индивидуального, личного, живого. Только гигиена и соблюдение дистанции! Даже вежливость ушла, её не слышно за масками, и люди стали забывать банальные «простите» и «будьте добры».

Когда это «будьте добры» успело стать банальным? Когда это «прости» потеряло весь свой смысл?!

Письмо Насте я тогда всё же отправила. Длинное. Верю, оно дошло до адресата, и Настя не держит на меня зла. При жизни она была светлым, солнечным человеком. Я даже во сне с ней встречалась, мы попрощались, она меня простила, я чувствую это.

И всё же каждый раз, как я думаю о ней, чувство вины колет снова, серые перья облаков затягивают горизонт, и вспоминается гордый Вовка.

Нет, он не простил. Ну и что, что там дурость и «детский сад». А теперь, если вдруг и столкнёт жизнь снова, просто, если предположить, что вот, мы опять общаемся… А как раньше уже и не получится. И никак, наверное, не получится. Слишком много было сказано ненужных слов. И слишком много нужных остались не сказаны.

Но жизнь-то не вечная ни у меня, ни у Кощея. Как представлю, что он… ушёл насовсем… Друг, даже бывший, чужим человеком мне так и не стал. А что уйдёт вот так, с обидой… Больно! А он говорил, что ему теперь всё равно. Пусть так и будет, так не болит. И тогда, если я уйду первая, повторно и уже окончательно умерев в чёрном списке, то… Пусть, и правда, ему будет всё равно.

Как там его «железный конь»? Небось, и цвет, и марка мотоцикла поменялись…

Мне до сих пор не перевернуть страницу. Поэтому я придумываю иногда себе сказку. Сублимирую. В этой сказке всегда светло. Вовка счастлив – это почему-то важно. И Катя тоже. И у них всё хорошо – так, как они всегда хотели. Мы общаемся семьями, с Катюшкой трещим по телефону, а наши мужья иногда рыбачат вместе. И наши дети друг друга знают… От таких фантазий и грустно, и тепло. Ну и что, что это вымысел, это моя сказка! А правда у каждого своя.

И детям своим я сочиняю истории, в которых Кощей и Баба-Яга соседствуют, не воюя. Троллят немного друг друга, но это у них дружба такая странная несмотря ни на что. Да, в жизни всё сложнее. Но намного ли?

А когда мои дети вырастут, я расскажу им про осу и брошенную в кустах железную гордость, летнюю, страшную грозу с громами и молниями и про то, как девчонка с другом, держась за руки, бежали домой босиком по лужам просто потому, что она боялась садиться обратно на мотоцикл. А друг её понял.

Я расскажу про то, как важно всё делать сразу, ведь время – очень непостоянный ресурс. Жил человек, и – нет его. И всё то, что мы откладывали на потом, в мгновение становится бессмысленным и неуместным.

Расскажу им и про ошибки, которые все совершают, и которые нужны, чтобы уметь говорить и принимать «прости». Ведь это непременное условие для того, чтобы быть добрым, быть человеком.

А всё человеческое начинается с дружбы. Всегда.

Раиса Кравцова. НАЙДА И ДВЕ ЕЕ АННЫ

В доме Анны давно жило одиночество: управляло, хозяйничало, порою подступало вплотную, безжалостно и бесцеремонно брало за горло. Но Анна не сдавалась и не унывала – по утрам, растопив плиту и поставив чайник, включала радио, делала зарядку, слушала новости, на завтрак заносила из сенец или доставала из холодильника творог и сливки, а пока они согреются в тепле дома, в любую погоду выходила за порог, поздороваться с яблоньками. Так начинался каждый ее день. Детей и внуков не было, а муж давно умер. Работу в школе пришлось оставить, в последние годы вела продленку, всё при деле. А когда-то она была первой дамой в «королевстве ручек и тетрадок» – ее слушались, к ней подстраивались, с ней хотели дружить, что немудрено при муже-директоре этого самого королевства.

Совсем юной Анна влюбилась в своего Короля. Он не смог устоять против напора весенних чувств. Влюбленная Аннушка, словно полноводная река, проснувшаяся к жизни после зимней спячки, поднимала лед, крушила, ломала льдины, устраивала ледяные заторы, и трещали по швам нравственные принципы, рушились моральные устои, уносились шальными водами куда-то за горизонт семейные ценности и долг перед женой и малыми сыновьями школьного учителя, вчерашнего фронтовика. Они сбежали тогда на край земли и вместе прожили целую жизнь – долгую, счастливую, со множеством ярких впечатлений и интересных событий, с друзьями-коллегами по новой школе, девчонками и мальчишками – их учениками. Вместе с ними доживала свой век старшая сестра мужа, приезжали в гости братья Анны с женами, племянники и племянницы. А вот родить своих детей у пары не вышло. Может оттого, что так и не поженились, не обвенчались…