Полная версия:

Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги

Алексей Григорьевич Бобринский в маскарадном костюме (сын Екатерины II и Григория Орлова). Конец 1770-х гг.

На Пасху 1 апреля 1806 г. большой выход в Большой собор Зимнего дворца начался в 10 мин пополуночи. После Всенощного бдения Александр I по традиции христосовался «со знатными особами». Затем Романовы проследовали на разговление в столовую. В 8 часов утра состоялся малый выход в Малую церковь Зимнего дворца. Императорская чета удалилась на свою половину в 10-м часу утра. В этот же день императрице Марии Федоровне, после Пасхи, был «подан в Кабинет фрыштык, приуготовленный из горячего кушанья, который Ея Величество изволила кушать… токмо Своею Особою».

Периодически покои императора Александра I в Зимнем дворце ремонтировались. Преобладали косметические ремонты или «поправки», как их тогда называли. Например, летом 1821 г. состоялись такие поправки «в Собственных комнатах Их Императорских Величеств». Ремонт свелся к тому, что в гостиной «вновь» переделали две печи. Перед Малой церковью сняли паркет, вычистили его и вновь сделали печь перед церковью[100].

Александр I, имея прочную репутацию дамского любимца, всегда тщательно заботился о своей внешности. Мемуарных свидетельств тому множество. Но о том, какой размах принимала эта забота, свидетельствуют архивные документы. На протяжении многих лет фельдъегеря везли из Парижа для императора любимые им духи. Объемы были просто колоссальны. Например, в начале 1823 г. кн. П. М. Волконский писал в Париж, чтобы посол во Франции прислал «с первым курьером из Парижа, хотя бы 12 бутылок духов Eau de Portugal, а с первою навигациею прислал бы несколько дюжин сих же духов».

И действительно, с началом навигации в Петербург для императора доставили 48 бутылок этих духов. Общий вес «посылки» составил почти 20 кг, поскольку каждый из флаконов весил «по фунту», то есть 400 г. Кстати говоря, за все товары, поступавшие в Зимний дворец, аккуратно платились все таможенные сборы. За посылку уплатили 172 руб. 80 коп. таможенных пошлин[101]. К осени эти запасы были исчерпаны, и в ноябре в Зимний дворец доставили новый груз, состоявший из трех ящиков. В первом находились 72 бутылки любимых духов «Eau de Portugal», во втором – 72 бутылки духов «Eau de Mul d’Angleterre» и в третьем – 72 бутылки духов «Eau de Juare».

Современный флакон одеколона «Баи de Portugal»

Таким образом, только за 1823 г. императору Александру I прислали из Парижа 264 бутылки духов весом по «фунту» каждая, обошедшиеся в 4334 руб. Следовательно, общий вес посылок составил более 100 кг при средней стоимости одной бутылки духов в 16 руб. 41 коп.

Попутно упомянем и о том, что младший брат Александра I, император Николай Павлович, предпочитал духи «Parfum de la Cour», склянка которых всегда стояла на его туалетном столе[102].

Кроме духов, императору дюжинами везли из Парижа перчатки и другие детали туалета.

1 сентября 1825 г. Александр I выехал из Зимнего дворца, заехал в Александро-Невскую лавру, где помолился перед мощами св. князя Александра Невского и навсегда покинул Петербург, для того чтобы умереть в Таганроге 25 ноября 1825 г.

Николай I

Николай Павлович родился летом 1796 г. в Царском Селе, но фактически всю жизнь провел в Зимнем дворце, где и умер зимой 1855 г. Естественно, Николай Павлович периодически жил и в других императорских резиденциях, включая Михайловский замок, откуда его, четырехлетнего ребенка, вернули в Зимний дворец наутро после убийства отца, 12 марта 1801 г.

Время от времени Николая и его младшего брата Михаила забирали в Гатчину, которую так любили их родители, но главным своим домом младшие сыновья Павла I считали Зимний дворец. Именно в этом дворце в немалой степени сформировалась личность будущего императора и его представление о своем месте в иерархии власти.

После женитьбы, с 1817 и по конец 1825 г., Николай Павлович с семьей жил в Аничковом дворце, бывая в Зимнем дворце на обязательных дворцовых церемониях и по делам службы.

Начало семейной жизни для будущего императора совпало с началом его военной службы. Сам Николай Павлович писал спустя многие годы: «Осенью 1818 года Государю угодно было сделать мне милость, назначив командиром 2 бригады I гвардейской дивизии, то есть Измайловским и Егерским полками. За несколько пред тем месяцев вступил я в управление Инженерною частию»[103].

О порядке военной службы у Николая Павловича имелись собственные четкие представления, но они совершенно не стыковались с теми порядками, которые сложились в гвардейских частях при Екатерине II и продолжали бытовать при Александре I. Многие из офицеров гвардейских полков, прошедшие через огонь сражений войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., считали, что как дворяне и офицеры они «могут себе позволить» нести службу далеко не так, как того требовали уставы. Николай Павлович вспоминал: «В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился; и к довершению всего дозволена была офицерам носка фраков. Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день».

Попытки молодого великого князя «подтянуть» службу в соответствии с уставными требованиями вызывали только раздражение среди офицеров императорской гвардии. Поэтому великого князя в гвардии не любили. Отметим, что у Николая I, третьего сына Павла I, не было иллюзий по поводу своей будущности. Он собирался честно служить стране на высших офицерских должностях и ни о каком троне даже не думал, хотя к этому времени и Александр I, и великий князь Константин уже достигли договоренности о передаче трона младшему брату.

Отношения Николая Павловича с Александром I носили сугубо официальный характер, и великий князь подолгу сидел в приемной Зимнего дворца, перед кабинетом старшего брата, ожидая выхода императора. После часов ожидания он говорил со старшим братом исключительно о служебных делах. В записной книжке будущий император конспективно описал подробности своего пребывания на втором этаже западного фасада Зимнего дворца: «Поехал в одноконных санях к Ангелу[104], ждал выход, говорил о делах и о назначении в дивизию, долго ждал, Ангел одобрил все, Михаил и я просили у него шевроны, обещал их к Пасхе»[105].

Л. Фаврен. Портрет великого князя Николая Павловича. 1815 г.

Л. Фаврен. Портрет великого князя Михаила Павловича. 1815 г.

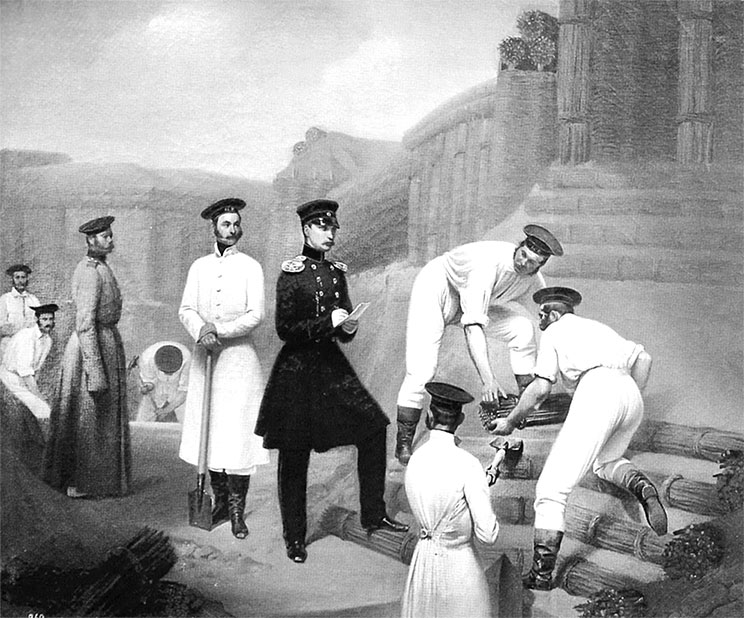

A. M. Гебенс. Группа чинов 1-й саперной роты лейб-гвардии Саперного батальона. 1851 г.

Впоследствии, вспоминая молодость, Николай I оценит свое пребывание в передних брата следующим образом: «…все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к Государю. В сем шумном собрании проводили мы час, иногда и более, доколь не призывался к Государю военный генерал-губернатор с комендантом и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частию время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительство.

Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял, многих узнал – и в редком обманулся. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался»[106].

Однако летом 1819 г. перед великим князем Николаем Павловичем открылись совершенно иные перспективы. Дело в том, что император Александр I сообщил младшему брату о своих намерениях передать ему престол. Как вспоминала императрица Александра Федоровна: «Тогда же (в бытность мою в Красном летом 1819 г.) Император Александр, отобедав однажды у нас, сел между нами обоими и, беседуя дружески, переменил вдруг тон и, сделавшись весьма серьезным, стал в следующих приблизительно выражениях говорить нам, что он „остался доволен поутру командованием над войсками Николая и вдвойне радуется, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, ибо на него со временем ляжет большое бремя, так как Император смотрит на него как на своего наследника, и это произойдет гораздо скорее, нежели можно ожидать, так как Николай заступит его место еще при его жизни“»[107]. Вскоре император Александр I оформил соответствующие документы, регламентирующие новый порядок наследования, но их не огласили. Согласно воле императора, три пакета с текстом завещания хранились в Успенском соборе Московского Кремля, в Петербурге в Сенате и Синоде и должны были быть немедленно вскрыты после кончины Александра I.

Это событие мало что изменило в жизни Николая Павловича и Александры Федоровны. Они продолжали жить в Аничковом дворце, время от времени нанося служебные и личные визиты в Зимний дворец. Все изменилось после смерти Александра I в ноябре 1825 г. в Таганроге, когда возникла ситуация междуцарствия.

После трагических событий 14 декабря 1825 г. Николай I с семьей переехал в Зимний дворец. Вплоть до смерти императора в феврале 1855 г. он оставался его главным домом. С Зимним дворцом у императора связаны тяжелые воспоминания о трагических событиях 14 декабря 1825 г., в этом доме рождались и росли его дети, в нем же они выходили замуж и женились. В этот дом приходили радостные и трагические известия. Другими словами, все было, как и в любом большом доме, в котором жила большая дружная семья. Мы остановимся только на некоторых эпизодах из жизни Зимнего дворца в период тридцатилетнего царствования Николая Павловича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Зимин И. В. 1) Взрослый мир императорских резиденций. М., 2010; 2) Детский мир императорских резиденций. М., 2011; 3) Царские деньги. М., 2012; 4) Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762–1917 гг. М.; СПБ., 2013.

2

Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. История моей Петербургской службы. Письма 91–99. Электронная версия. URL: http://modernlib.ru/books/bolotov_andrey/zapiski_a_t_bolotova_napisannih_samim_im_dlya_svoih_potomkov.

3

Болотов А. Т. Указ. соч. Кампия – род карточной игры.

4

Болотов А. Т. Указ. соч. Кампия – род карточной игры.

5

Болотов А. Т. Указ. соч.

6

Болотов А. Т. Указ. соч.

7

Болотов А. Т. Указ. соч.

8

Болотов А. Т. Указ. соч.

9

Карадыкин Николай Матвеевич (1750–1804) – тайный советник, управляющий Кабинета Е. И. В.

10

Собственноручные записочки императрицы Екатерины II к С.-Петербургскому обер-полицмейстеру Н. И. Рылееву // Исторический вестник. 1881. № 2.

11

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения) // Русский архив. 1870. М., 1871. Стб. 2084.

12

Избранные письма. Императрица Екатерина II // О величии России. М., 2003.

13

Императрица имела в виду Г. Орлова.

14

Из жизни императрицы Екатерины II // Гражданин. 1873. № 48.

15

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2085.

16

Записки графа Рожера Дама // Старина и новизна: Ист. сб. СПб., 1914. Кн. XVIII. Электронная версия.

17

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2087.

18

Из жизни императрицы Екатерины II.

19

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2080.

20

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2092.

21

Попов Алексей Семенович (1728–1780) – камер-фурьер и камердинер императрицы Екатерины II. Надгробие в Благовещенском соборе Александро-Невской лавры (скульптурная композиция с портретом, мрамор. 1781 г. Скульптор Я. Земмельгак). Памятник перенесен из Некрополя XVIII в. в собор в 1954 г.

22

Избранные письма. Императрица Екатерина II // О величии России. М., 2003. Электронная версия.

23

Козицкий Григорий Васильевич (1724–1775) – секретарь Екатерины II. Окончил Киевскую духовную академию, затем продолжил образование за границей. В 1756 г. определен в Санкт-Петербургскую Академию наук лектором философских и словесных наук, затем назначен адъюнктом и «почетным советником». Пользовался покровительством братьев Орловых. В 1768 г. назначен секретарем при принятии прошений на высочайшее имя. Отличался трудолюбием и хорошим знанием иностранных языков (переводил Овидия, Свифта, Мармонтеля и др.).

24

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2088.

25

Голицын Ф. Н. Записки / Предисл. П. И. Бартенева // Русский архив. 1874. Кн. 1, вып. 5. Стб. 1317.

26

Письма Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому (1775–1777 гг.) // Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5. Электронная версия.

27

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2091.

28

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной, урожденной княжны Голицыной. М., 1911. Электронная версия.

29

Полонез (от польск. – polonez, от фр. polonaise – польский) – торжественный танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение. Исполнялся, как правило, в начале балов, подчеркивая торжественный, возвышенный характер праздника. В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам.

30

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3880. Л. 264. Реестр именным Ея императорского Величества указам 1767 г.

31

«Любимец должен повсюду сопровождать государыню» (Неизвестная рукопись из семейного архива князей Оболенских-Нелединских-Мелецких // Источник. Документы русской истории. № 6. 2001. Электронная версия).

32

Ростопчин Ф. В. Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I-го // Архив князя Воронцова. Кн. 8. М., 1876. С. 158–174. Электронная версия.

33

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2097.

34

Сумароков П. И. Черты Екатерины Великой (Извлечения). Стб. 2115.

35

М. С. Перекусихина похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Надгробие сохранилось.

36

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

37

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

38

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

39

Массон К. Мемуары о России // Голос минувшего. 1916. № 8. С. 343.

40

Вот некоторые из них: ангел, ангел мой; батинька, батинька-голубчик-милый, батинька-душа, батинька-сударынька, батюшка-голубчик, батя; владыко и cher epoux (дорогой супруг); голубчик, голубчик милой, Гришенок мой, Гришенок бездонный, безпримерный и милейший в свете, Гришинька, Гришинька друг мой, Гришатка мой собственный, голубушка, голубчик-друг-сердечный, голубчик-батинька; душа милая, друг милый, друг собственный, душа милая-голубчик, душенька, душечка, душа моя милая, душенок мой дурак, дорогия сладкия губки, душатка милая, душечка милая, душечка, душа; жизнь, индейский петух, казак, кот заморской, лев в тростнике, милой, милушка, милуша, миленькой, милая душа, милой и бездонной мой, милой мой и прелюбезной друг, милой друг, милая милюша, милая милюшечка Гришинька, мамурка, милая Гришифишечка, милюша милая, милюха милушенька, моя жизнь, мой дорогой, моя душа бездонная, Москов; нежный муж; павлин, радость, сударушка, сударка, славной и сладкой, сударка миленькой, собственной мой милой, сокол мой дорогой; татарин, тигр, шалун, яицкой, Пугачев, Яур (?). Cher époux (милый супруг), mon cher ami, та perruche (мой попугайчик), m’amour (любовь моя), morbleu (чорт возьми, тьфу пропасть!), mon bijou (моя драгоценность; сокровище), mon ami, топ beau faisan dor (мой прекрасный золотой фазан), mon mari (мой муж), топ cher et bien aimé époux (дорогой и возлюбленный супруг), mon toutou (амка, гамка, вавка). См.: Язык любви сто лет назад / Сообщ. И.А. // Русская старина. 1878 г. Т. 23. № 11. С. 543–544.

41

Письма императрицы Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому (1755–1777 гг.).

42

РГИА. Ф. 468. Оп. 5. Д. 13. Л. 2 // Об открытии комода, поступившего в Кабинет Его Величества после кончины блаженныя памяти Государыни Императрицы Екатерины II, и об отправлении некоторых из вещей к разным лицам по назначению г. министра Императорского двора. 1831.

Именно благодаря Николаю I сохранились «военные вещи» Екатерины II: «Мундир генеральский зеленого сукна шитый по мужскому с красным воротником и обшлагами; Мундир Преображенского полка зеленого гарнитура; Мундир Семеновского полка; Мундир Измайловского полка; Мундир Конно-гвардейского полка синего гарнитура; Мундир Кирасирского полка синий; Мундир морской Белого гарнитура; Сюртук Преображенский; Мундир армейский зеленого гарнитура». См.: РГИА. Ф. 472. Оп. 12. Д. 26. Л. 182. О достопамятных вещах, принадлежавших Императорской фамилии со времен Императора Петра I, хранящихся в разных казенных зданиях. 1826–1830; Зимин И. Мода в стиле «милитари» // Взрослый мир императорских резиденций. М.; СПб., 2011.

43

Порошин С. А. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. СПб., 1844.

44

Порошин С. А. Сто три дня из детской жизни императора Павла Петровича (Неизданная тетрадь Записок С. А. Порошина). 1765 г. / Сообщ. С. Н. Абразанцевым // Русский архив. 1869. Вып. 1.

45

Чернышев Захарий Григорьевич (1722–1784) – граф, генерал-фельдмаршал. Прославился успешными действиями в годы Семилетней войны. В 1763–1774 гг. возглавлял Военное ведомство. Генерал-губернатор Москвы (1782 г.).

46

Серинет – маленький органчик высокого строя, с рукояткой. Служит для приучения птиц к пению мелодий, в особенности чижиков (от фр. serin) и канареек.

47

Семенов В. А. Читательские интересы императора Павла I. Электронная версия.

48

Порошин С. А. Сто три дня из детской жизни императора Павла Петровича.

49

Порошин С. А. Сто три дня из детской жизни императора Павла Петровича.

50

Начало поиска немецкой невесты для Павла Петровича относят к 1768 г.

51

Письма императрицы Екатерины Второй к Н. И. Салтыкову. 1763–1796 // Русский архив. 1864.

52

Письма императрицы Екатерины Второй к Н. И. Салтыкову. 1763–1796 // Русский архив. 1864.

53

Голицын Ф. Н. Записки. Стб. 1278.

54

Слухи обвиняли Екатерину II чуть ли не в завуалированном убийстве невестки.

55

В детстве принцесса упала, сильно ударив спину. Врачи лечили ее притираниями, рекомендовав впоследствии больше гулять и танцевать. Впрочем, в других источниках упоминается об операции по удалению «хвостика» – «лишнего» позвонка на копчике. Так или иначе, проблемы у принцессы в области тазовых костей действительно имелись. И эти проблемы придворные врачи просмотрели.

56

Цесаревича в этой поездке сопровождали фельдмаршал Румянцев, Н. И. Салтыков, камергер Нарышкин, камер-юнкер А. Куракин, секретарь Николаи и хирург Бек.

57

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3891. Л. 82. Реестр именным Ея Императорского Величества указам 1776 г.

58

Мария Феодоровна. Письма к великому князю Павлу Петровичу [5 и 8 сентября 1796 г.] // Русская старина 1874. Т. 9, № 3. С. 485.

59

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

60

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

61

На записке приписка: «Имя праздновать с Константином».

62

На записке приписка: «Праздновать память 22 февраля».

63

Великая княжна Ольга Павловна умерла в 1795 г. Похоронена в Благовещенском соборе Александро-Невской лавры.

64

ОР РНБ. Ф. 650. Д. 447. Записки с именами, которые она желала дать своим внукам при крещении: Александр, Константин, Александра, Елена, Мария, Ольга. 1777–1795 гг.

65

Башилов А. А. Молодость Башилова (Записки о временах Екатерины II и Павла I) // Заря. 1871. С. 196.

66

Голицын Ф. Н. Записки. Стб. 1307.

67

То есть пикеты. Пикет-застава – полевой караул в европейских и русской армиях до XIX в. включительно, а также небольшая группа людей, охраняющих что-либо.

68

Голицын Ф. Н. Записки. Стб. 1306.

69

Кроме этого, Павел I пожаловал А. А. Аракчеева петербургским комендантом (7 ноября 1796 г.), майором лейб-гвардии Преображенского полка (9 ноября 1796 г.), кавалером ордена Св. Анны I ст. (13 ноября 1796 г.).

70

Голицын Ф. Н. Записки. Стб. 1311.

71

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной…

72

Массон К. Мемуары о России // Голос минувшего. 1916. № 8. С. 343.

73

Массон К. Мемуары о России // Голос минувшего. 1916. № 8. С. 343.

74

Массон К. Указ. соч.

75

Анекдоты об императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском, собранные из разных иностранных и российских писателей и изданные Е. Тыртовым. М.: Университетская типография, 1807. Электронная версия.

76