Полная версия:

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

Реакции синтеза белка осуществляют рибосомы, которые считывают информацию, заложенную в мРНК, продвигаясь вдоль нее. Синтез белка начинается с того, что малая субъединица рибосомы связывается с инициаторной тРНК, несущей молекулу метионина. Этот комплекс присоединяется к инициаторному кодону мРНК, после этого к малой присоединяется большая субъединица рибосомы. К рибосоме подходит следующая тРНК и образуется первая пептидная связь. Перемещаясь по цепи мРНК, рибосома присоединяет следующие аминокислоты, которые связываются между собой, а молекулы тРНК отделяются, чтобы вскоре присоединить новую аминокислоту. При достижении рибосомой стоп-кодона синтез прекращается, и полипептидная цепь отделяется от рибосомы (рис. 18).

Ткани

Ткань – это исторически сложившаяся общность клеток и межклеточного вещества, объединенных единством происхождения, строения и функций. В организме человека выделяют четыре типа тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную.

Эпителиальные ткани

Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела и выстилают слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды (покровный эпителий), а также образуют железы (железистый эпителий). Кроме того, выделяют сенсорный эпителий, клетки которого изменены для восприятия специфических раздражений в органах слуха, равновесия и вкуса.

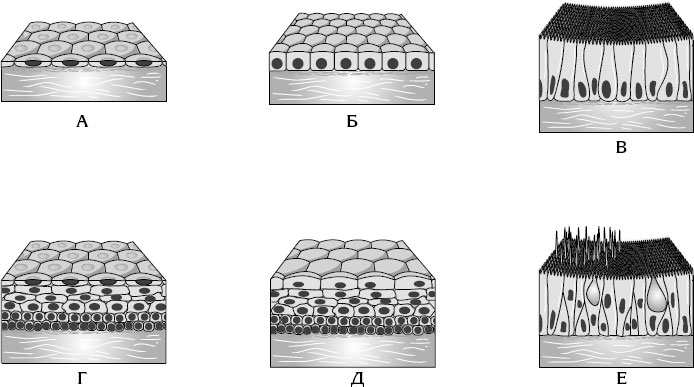

В зависимости от отношения к базальной мембране[3] покровный эпителий подразделяют на однослойный, все клетки которого лежат на базальной мембране, однако не обязательно все достигают поверхности; и многослойный, в котором лишь клетки нижнего слоя лежат на базальной мембране. Однослойный эпителий, в свою очередь, подразделяется на однорядный (плоский, кубический, цилиндрический) и многорядный. В однорядном эпителии ядра всех клеток эпителиального пласта расположены на одном уровне, в многорядном – на различных уровнях. Клетки многорядного эпителия могут быть снабжены микроворсинками, стереоцилиями или ресничками. В зависимости от формы клеток и их ороговения различают многослойный плоский неороговевающий эпителий и аналогичный ороговевающий эпителий, а также редко встречающийся у человека многослойный кубический и многослойный призматический столбчатый эпителий (рис. 19).

Рис. 19. Строение эпителиальной ткани

А – однослойный плоский эпителий; Б – однослойный кубический эпителий; В – однослойный цилиндрический эпителий Г – многослойный плоский неороговевающий эпителий; Д – переходный эпителий; Е – псевдомногослойный реснитчатый эпителий

Клетки эпителия (эпителиоциты), отличаются большим разнообразием форм и размеров. В зависимости от формы клеток различают следующие виды эпителиоцитов: плоские (эндотелиоциты и мезотелиоциты), кубические, столбчатые (микроворсинчатые, реснитчатые). Кроме того, имеются пигментированные эпителиоциты. Железистый эпителий состоит из железистых эпителиоцитов (гладулоцитов).

Строение клеток различных видов эпителия неодинаковы. Однако все они имеют и общие структурные особенности. Эпителиоциты полярны, их апикальные части отличаются от базальных; за редким исключением они образуют пласт, который располагается на базальной мембране и лишен кровеносных сосудов. В клетках представлены все описанные выше органеллы общего назначения, их развитие зависит от выполняемой клеткой функции. Так, клетки, секретирующие белок, богаты элементами гранулярного эндоплазматического ретикулума. Клетки, продуцирующие стероиды, – элементами гладкого эндоплазматического ретикулума, и в тех и в других хорошо развит комплекс Гольджи. Всасывающие клетки покрыты множеством микроворсинок, а эпителиоциты, покрывающие слизистую оболочку дыхательных путей, – ресничками.

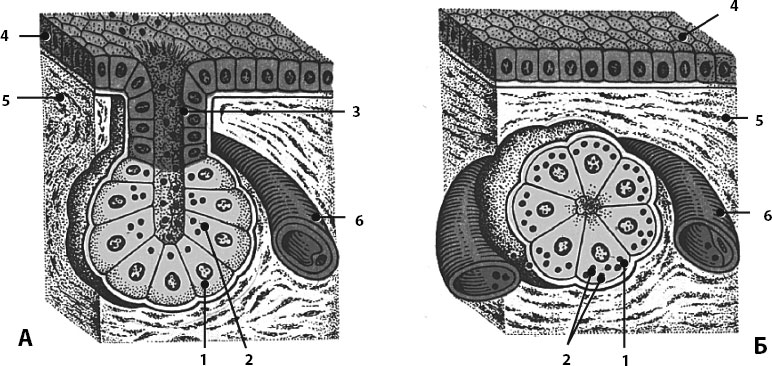

Железа представляет собой орган, паренхима которого сформирована из высокодифференцированных железистых клеток (гландулоцитов). Железы подразделяются на экзокринные, имеющие выводные протоки; эндокринные, не имеющие выводных протоков и выделяющие синтезируемые ими продукты непосредственно в межклеточные пространства, откуда они поступают в кровь и лимфу; и смешанные, состоящие из экзо- и эндокринных отделов (например, поджелудочная железа) (рис. 20). В организме человека имеется множество одноклеточных желез бокаловидных клеток, лежащих среди других эпителиальных клеток, покрывающих слизистые оболочки полых органов пищеварительной, дыхательной и половой систем. Они вырабатывают слизь.

Экзокринная железа состоит из секреторного отдела, сформированного лежащими на базальной мембране железистыми клетками экзокриноцитами, которые вырабатывают различные секреты, и протоков. В зависимости от строения начального (секреторного) отдела различают трубчатые (напоминают трубку): ацинозные (напоминают грушу или удлиненную виноградину) и альвеолярные (напоминают шарик), а также трубчато-ацинозные и трубчато-альвеолярные железы, секреторные отделы которых имеют и ту и другую форму. В зависимости от строения протоков железы подразделяются на простые, имеющие один проток, и сложные, в главные выводные протоки которых вливается множество протоков, в каждый из них, в свою очередь, открывается несколько секреторных отделов. Железы вырабатывают различные секреты: белковый (серозные железы), слизь (слизистые) и смешанный.

Рис. 20. Схема строения экзокринных и эндокринных желез

А – экзокринная железа, Б – эндокринная железа; 1 – начальный отдел; 2 – секреторные гранулы; 3 – выводной проток экзокринной железы; 4 – покровный эпителий; 5 – соединительная ткань; 6 – кровеносный сосуд

Соединительные и опорные ткани

Соединительные ткани представляют обширную группу, включающую собственно соединительные ткани (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая неоформленная и оформленная), ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая), твердые скелетные (костная, хрящевая) и жидкие (кровь и лимфа). Соединительные ткани выполняют опорную, механическую (плотная волокнистая соединительная ткань, хрящ, кость), трофическую (питательную), защитную (фагоцитоз и выработка антител) функции (рыхлая волокнистая и ретикулярная соединительная ткань, кровь и лимфа). В отличие от других тканей соединительные сформированы из многочисленных клеток и межклеточного вещества, состоящего из гликозаминогликанов, часть которых, связываясь с белками, образует протеогликаны, и различных волокон (коллагеновых, эластических, ретикулярных). Межклеточное вещество кости твердое, крови и лимфы – жидкое. Учитывая, что многие клетки крови являются одновременно и клетками соединительной ткани, а другие – их предшественниками, считаем целесообразным начать описание соединительных тканей с крови.

Кровь

Кровь состоит из клеток, взвешенных в жидком межклеточном веществе сложного состава (плазма). Кровь выполняет следующие функции: транспортную, трофическую (питательную), защитную, гемостатическую (кровоостанавливающую). Кроме того, кровь участвует в сохранении постоянного состава и свойств внутренней среды организма гомеостаза (от греч. homoios – «одинаковый» и stasis – «состояние, неподвижность»). Общее количество крови у взрослого человека 4–6 л, что составляет 6–8 % массы его тела (у мужчин в среднем около 5,4 л, у женщин – около 4,5 л).

Плазма – это жидкая часть крови, в которой содержится до 91 % воды, 6,5–8,0 % белков, около 2 % низкомолекулярных соединений, рН плазмы колеблется в пределах от 7,37 до 7,43, а удельный вес 1,025–1,029. Плазма богата как электролитами, так и неэлектролитами.

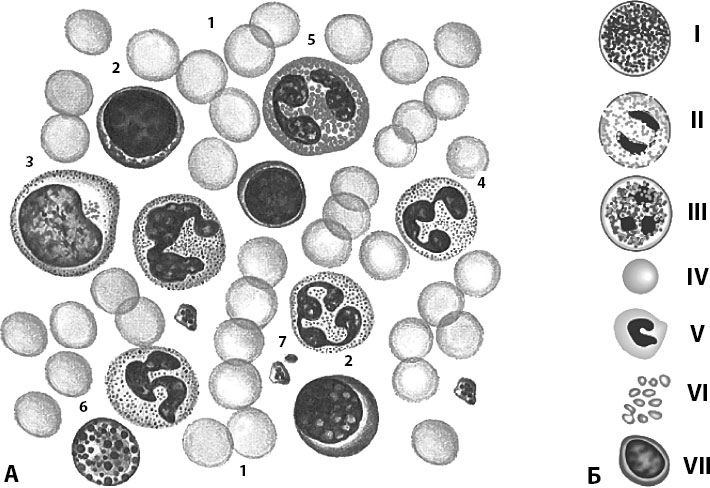

Белки плазмы крови (6,5–8,0 г/л, альбумины и глобулины) выполняют трофическую, транспортную, защитную, буферную функции; они также участвуют в свертывании крови и создании коллоидно-осмотического давления. На долю плазмы приходится около 54 % объема крови, на долю форменных элементов – около 44 %. В крови содержатся безъядерные клетки эритроциты (4,0–5,0) × 1012/л, лейкоциты (4,0–6,0) × 109/л, среди которых выделяют зернистые, или гранулоциты (нейтрофильные, ацидофильные и базофильные), а также незернистые, или агранулоциты (моноциты). В крови имеются также кровяные пластинки (тромбоциты), число которых составляет (180,0–320,0) × 109 в литре и лимфоциты, являющиеся структурными элементами лимфоидной системы (рис. 21).

Рис. 21. Кровь

А – мазок периферической крови взрослого человека (общий вид): 1 – эритроциты; 2 – лимфоциты; 3 – моноцит; 4 – нейтрофильные гранулоциты; 5 – эозинофильные гранулоциты; 6 – базофильные гранулоциты; 7 – тромбоциты; Б – клетки крови: I – базофильный гранулоцит; II – ацидофильный гранулоцит; III – сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит; IV – эритроцит; V – моноцит; VI – тромбоциты; VII – лимфоцит

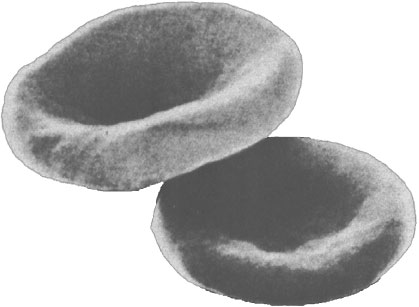

Эритроциты (от греч. Erythros – «красный»), или красные кровяные тельца, имеют форму двояковогнутых дисков диаметром от 7 до 10 мкм, они содержат гемоглобин, осуществляющий перенос О2 и СО2. Содержание эритроцитов составляет: м. 4 × 1012–5,6 × 1012/л, ж. 3,4 × 1012–5,0 × 1012/л. Общее количество эритроцитов у мужчин достигает 25 × 1012, у женщин – 18 × 1012 клеток, а общая площадь поверхности всех эритроцитов около 3800 м2. Эритроцит – единственная клетка в теле человека, которая не содержит ядра. Клетка покрыта плазмолеммой толщиной около 7 нм, в которую встроены антигены систем АВО и резус (группы крови и резус-фактор), мембранные ферменты. Длительность жизни эритроцитов – около 120 дней, после чего они разрушаются и поглощаются макрофагоцитами в селезенке, костном мозге и печени (рис. 22).

Рис. 22. Нормальные эритроциты в форме двояковогнутого диска

Лейкоциты (от греч. leukos – «белый») представляют собой ядросодержащие клетки, обладающие амебоидной подвижностью. В отличие от эритроцитов, которые выполняют присущие им функции в просвете кровеносных сосудов, лейкоциты осуществляют свои в тканях, куда они мигрируют посредством диапедеза (от греч. dia – «сквозь», pedesis – «прыжок»). Содержание лейкоцитов составляет: у мужчин – 4,3 × 109–11,3 × 109/л, у женщин – 3,2 × 109–10,2 × 109/л.

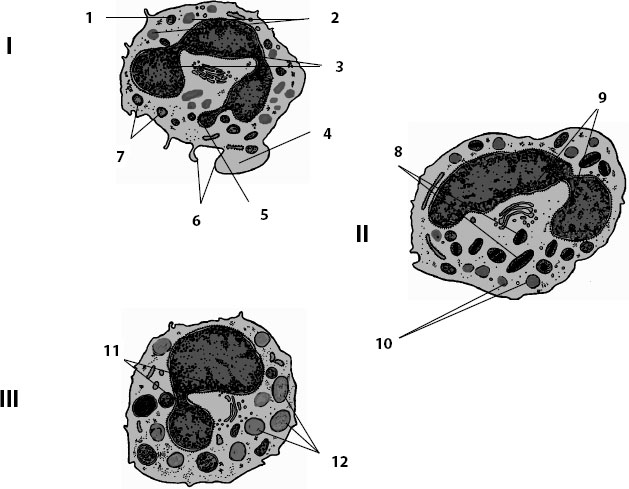

К зернистым лейкоцитам (гранулоцитам) относятся нейтрофильные, или полиморфноядерные, которые составляют от 47 до 72 % всех лейкоцитов, содержание их составляет 2,0–5,5 × 109/л, 2000–5500 в 1 мкл крови, а общее их количество в крови взрослого человека колеблется в пределах 3 × 1012. Время циркуляции в крови не превышает 8–12 ч, затем посредством диапедеза они мигрируют в соединительную ткань. Зрелый нейтрофильный гранулоцит представляет собой сферическую клетку диаметром 10–12 мкм с дольчатым ядром. В ядрах нейтрофильных гранулоцитов женщин имеются тельца полового хроматина (тельца Барра)[4] диаметром до 1,5–2,0 мкм. Цитоплазма гранулоцита богата гранулами двух типов: нейтрофильными и азурофильными. Мелкие преобладающие специфические нейтрофильные гранулы в световом микроскопе выглядят лиловыми. Они богаты щелочной фосфатазой и бактерицидным веществом. Более крупные красновато-фиолетовые азурофильные гранулы составляют 20–30 % всех гранул. Оба типа гранул участвуют в фагоцитозе и инактивации фагоцитированного материала (рис. 23).

Осуществляя фагоцитоз продуктов распада и микроорганизмов, нейтрофильные гранулоциты погибают, а освобождающиеся при этом лизосомальные ферменты разрушают окружающие ткани, способствуя формированию гнойника. В состав гноя обычно входят разрушенные нейтрофильные гранулоциты и продукты распада ткани. Количество нейтрофильных гранулоцитов резко возрастает при острых воспалительных и инфекционных заболеваниях.

Эозинофильные (ацидофильные) гранулоциты составляют 0,5–5,0 % циркулирующих лейкоцитов. В 1 мкл крови их число колеблется в пределах от 20 до 300 (0,02–0,3 × 109/л). Они циркулируют в крови не более 8 дней, после чего покидают кровеносное русло через мелкие венулы и проникают в рыхлую соединительную ткань. Особенно много их в слизистой оболочке кишечника и дыхательных путей. Диаметр эозинофильных гранулоцитов 10–15 мкм. Их двухлопастное ядро напоминает по форме гантель. В цитоплазме имеется множество крупных эозинофильных (красных или оранжевых) светопреломляющих несколько удлиненных гранул, которые представляют собой лизосомы. Эозинофильные гранулоциты осуществляют фагоцитоз, однако менее активно, чем нейтрофильные. Их подвижность также менее выражена. Эозинофильные гранулоциты участвуют в иммунных реакциях. Количество эозинофильных гранулоцитов в циркулирующей крови (эозинофилия) увеличивается при паразитарных заболеваниях, аллергических и аутоиммунных процессах.

Количество базофильных гранулоцитов в циркулирующей крови невелико – около 0,5 % всех лейкоцитов (0–60 клеток в 1 мкл крови, 0–0,65 × 109/л), а время их циркуляции не превышает 12–15 ч. Диаметр клетки 10–12 мкм, в световом микроскопе в клетке видно множество крупных темно-синих округлых или овальных гранул. Количество их столь велико, что они маскируют крупное ядро. Гранулы содержат гистамин и гепарин. Базофильные гранулоциты также осуществляют фагоцитоз и участвуют в аллергических реакциях.

Рис. 23. Гранулоциты (по Юриной и Румянцевой)

I – сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит; 1 – вторичные (специфические) гранулы; 2 – первичные (азурофильные) гранулы; 3 – сегменты ядра; 4 – периферическая зона, не содержащая органелл; 5 – тельце полового хроматина; 6 – микроворсинки и псевдоподии; 7 – вторичные (специфические) гранулы; II – ‘озинофильный (ацидофильный) гранулоцит 8 – зрелые специфические гранулы, содержащие кристаллоиды; 9 – сегменты ядра; 10 – первичные (азурофильные) гранулы; III – базофильный гранулоцит; 11 – сегменты ядра; 12 – гранулы базофила различной величины и плотности

В крови постоянно присутствуют также лимфоциты, которые являются структурными элементами лимфоидной (иммунной) системы. Лимфоциты содержатся в большом количестве в крови (19–37 % всех лейкоцитов, 1200–3000 в 1 мкл, 1,2–3,0 × 109/л), преобладают в лимфе и ответственны за иммунитет. В организме взрослого человека их число достигает 6–1012. Все лимфоциты имеют сферическую форму, но отличаются друг от друга своими размерами. Диаметр большей части лимфоцитов около 8 мкм (малые лимфоциты). Лимфоциты подразделяются на две категории: тимусзависимые (Т-лимфоциты), которые осуществляют в основном клеточный иммунитет, и бурсозависимые (В-лимфоциты), осуществляющие гуморальный иммунитет. Морфологически они не отличаются друг от друга.

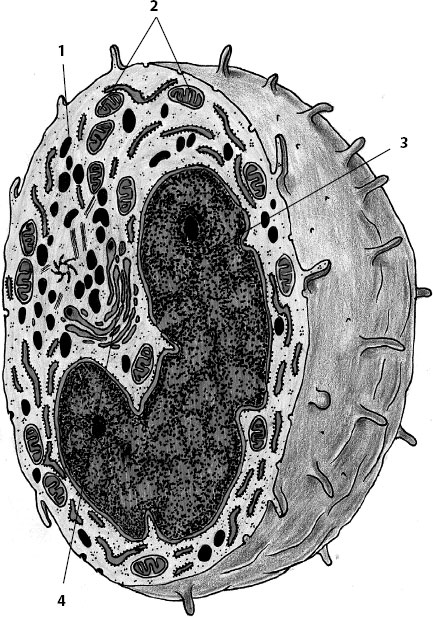

Моноциты составляют от 3 до 11 % циркулирующих лейкоцитов крови (90–600 в 1 мкл, 0,09–0,6 × 109/л). Время их пребывания в кровеносной системе 2–3 дня, после чего они мигрируют в ткани, где превращаются в макрофаги и выполняют свою главную функцию защиту организма. Моноцит – клетка овальной формы, диаметром около 15 мкм. Крупное почкообразное богатое хроматином ядро окружено большим количеством голубоватой цитоплазмы, в которой присутствуют мелкие азурофильные гранулы (первичные лизосомы). В клетке имеется умеренное количество органелл (рис. 24).

Рис. 24. Моноцит (по Крстичу, с изм.)

1 – лизосома; 2 – митохондрия; 3 – ядро; 4 – комплекс Гольджи

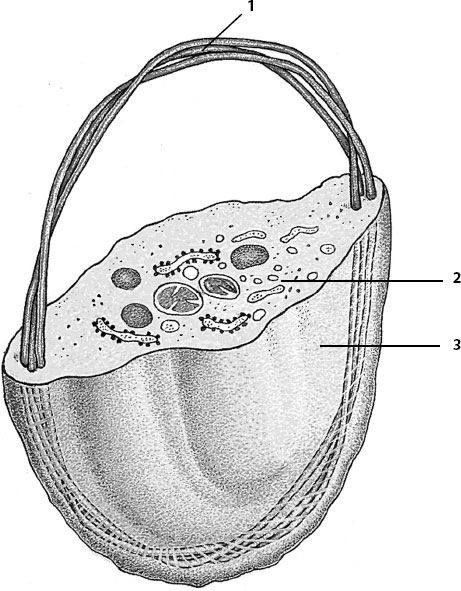

Тромбоциты, или кровяные пластинки, уплощенные овальные двояковыпуклые безъядерные фрагменты крупных клеток мегакриоцитов диаметром 2–4 и толщиной 0,5–0,75 мкм. Количество их достигает 180–320 тыс. в 1 мкл крови (180,0 × 109–320,0 × 109/л). Время их циркуляции в крови не превышает семи дней, после чего они попадают в селезенку и легкие, где разрушаются. Тромбоциты участвуют в свертывании крови, остановке кровотечений и в защите организма благодаря способности фагоцитировать вирусы, иммунные комплексы и неорганические частички. При повреждении стенок мелких кровеносных сосудов кровотечение прекращается в течение 1–3 мин (первичный гематиз), при ранении более крупного кровеносного сосуда тромбоциты прилипают к ним и реагируют, в результате чего из них высвобождаются биологически активные вещества, которые вызывают сужение сосудов. Под действием одного из них белок плазмы протромбин, образующийся в печени, превращается в тромбин, который вызывает переход плазменного белка фибриногена, также образующегося в печени, в фибрин. Последний и формирует основную часть тромба (рис. 25).

Рис. 25. Тромбоцит (по Альбертсу и соавт., с изм.)

1 – пучок микротрубочек; 2 – грануломер; 3 – гиаломер

Собственно соединительные ткани

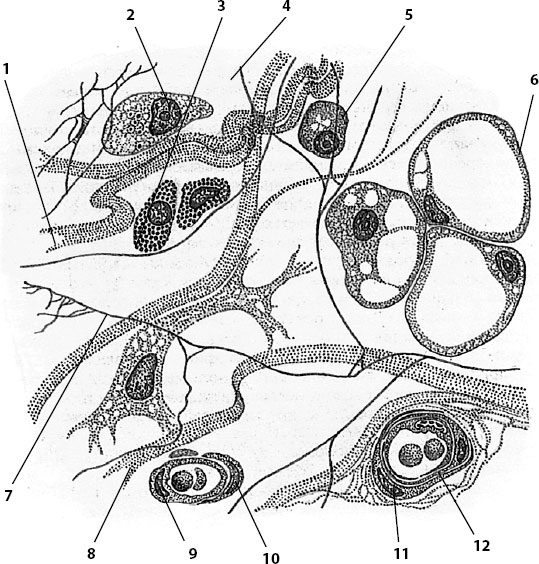

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, покрывает мышцы, образует строму (каркас) большинства внутренних органов, собственную пластинку слизистой оболочки, подсерозную основу, адвентициальную оболочку. РВСТ состоит из многочисленных собственных и пришлых клеток (фибробласты, фиброциты, ретикулярные, перициты, макрофагоциты, тканевые базофилы, плазмоциты, жировые, пигментные, лимфоциты, гранулярные лейкоциты), которые располагаются в межклеточном веществе (рис. 26). Последнее продуцируется в основном фибробластами и представлено коллагеновыми, эластическими, ретикулярными волокнами и основным веществом. По мере старения фибробласты превращаются в многоотростчатые фиброциты, которые образуют трехмерную сеть, в пространствах которой располагаются различные клетки. Тучные клетки лежат вблизи капилляров, перициты окружают капилляры, будучи внедрены в их базальную мембрану. Наряду с клетками, синтезирующими компоненты межклеточного вещества, в РВСТ присутствуют и клетки, разрушающие его фиброкласты, которые по своей структуре весьма напоминают фибробласты; они фагоцитируют коллаген и богаты лизосомами.

Рис. 26. Рыхлая волокнистая соединительная ткань

1 – коллагеновое волокно; 2 – макрофагоцит; 3 – тканевый базофил; 4 – аморфное межклеточное (основное) вещество; 5 – плазмоцит (плазматическая клетка); 6 – адипоцит (жировая клетка); 7 – эластическое волокно; 8 – фибробласт; 9 – эндотелиоцит; 10 – перицит; 11 – миоцит; 12 – кровеносный сосуд

Коллаген образован тремя полипептидными α-цепями, которые, скручиваясь, образуют молекулу тропоколлагена. Коллаген имеет спиральное строение, что обеспечивает создание весьма прочных малорастяжимых структур. Коллагеновые волокна толщиной 1–20 мкм – это изогнутые тяжи, состоящие из фибрилл с поперечной исчерченностью. Эластические волокна толщиной от 3 до 10 мкм образованы белком эластином, который также синтезируется фибробластами. В отличие от коллагеновых эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего возвращаются в исходное состояние. Эластические волокна анастомозируют и переплетаются между собой, образуя сети, окончатые пластины и мембраны. Тонкие (от 100 нм до 1,0 мкм), разветвленные, малорастяжимые ретикулярные волокна, переплетаясь между собой, образуют мелкопетлистую сеть, в ячейках которой расположены клетки. Ретикулярные волокна образуют каркасы лимфоидных органов (органов кроветворения и иммунной системы), печени, поджелудочной железы и других паренхиматозных органов, окружают капилляры, кровеносные и лимфатические сосуды, а также связаны с ретикулярными клетками.

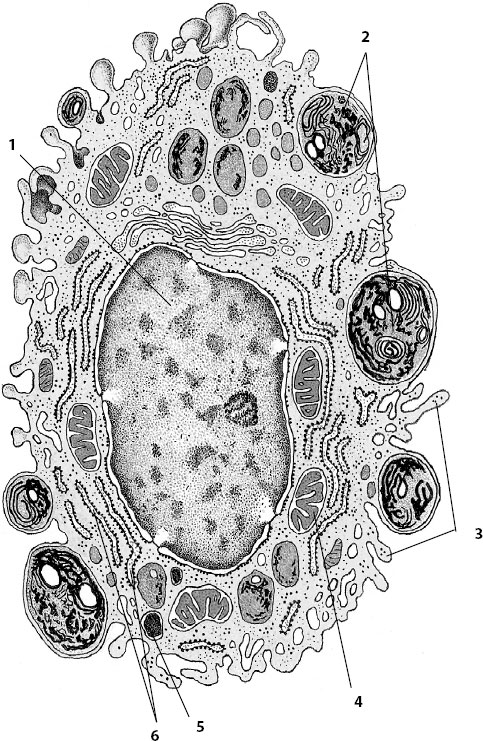

Рис. 27. Макрофаг (по Крстичу, с изм.)

1 – ядро; 2 – фаголизосомы (вторичные лизосомы); 3 – псевдоподии; 4 – митохондрия; 5 – остаточное тельце; 6 – цистерны гранулярной эндоплазматической сети

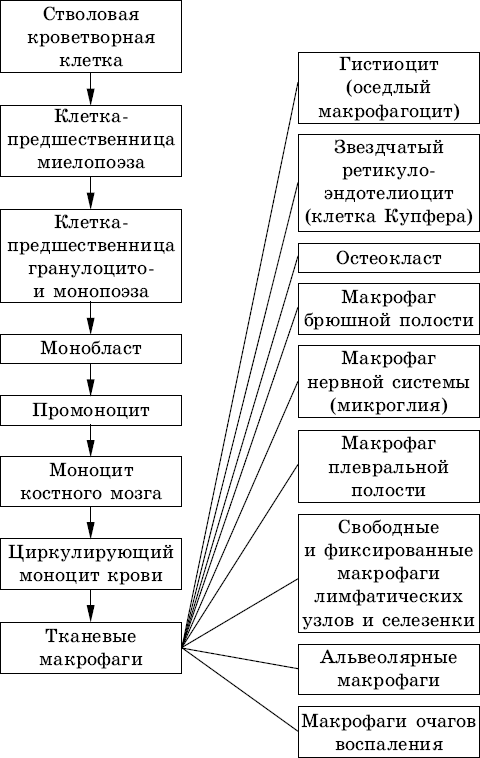

Макрофаг (макрофагоцит). В 1882 г. И. И. Мечников впервые описал фагоцитоз. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии. После двух-трех суток циркуляции моноцит покидает кровеносное русло. За сутки у человека обменивается 0,5–1,0 × 109 моноцитов, причем количество их в циркулирующей крови примерно в 20 раз меньше, чем в тканях. В 70-х годах XX века сформировалось представление о системе мононуклеарных фагоцитов (СМФ), включающей группу клеток, объединенных общностью происхождения из моноцитов крови (которые, в свою очередь, имеют общего предшественника стволовую кроветворную клетку), строения и функции – активный фагоцитоз и пиноцитоз (рис. 27).

Основной особенностью макрофагов является большое количество различных функциональных форм лизосом. Макрофаги секретируют большое количество различных биологически активных веществ. Зрелые макрофаги не способны делиться. В то же время СМФ является саморегулируемой системой. В ответ на раздражение периферического звена (тканевые макрофаги), усиливается деление (пролиферация) клеток-предшественниц моноцитов в костном мозге, увеличивается количество моноцитов костного мозга и крови, они мигрируют в ткани и превращение в макрофаги.

ВНИМАНИЕ

Основные функции макрофагов – это участие в естественном, специфическом, противоопухолевом иммунитете и секреция различных биологически активных веществ.

Плазматические клетки (пл. кл.) вырабатывают антитела (иммуноглобулины), это определяет их важнейшую роль в защите организма. Следует обратить внимание на происхождение пл. кл. из В-лимфоцитов. Плазмоциты – белоксинтезирующие клетки, богатые элементами зернистого ЭР, располагающиеся вблизи мелких кровеносных сосудов в лимфоидных органах, в слизистой оболочке пищеварительной и дыхательной систем и т. д. (рис. 29).

Тучные клетки содержат множество крупных (до 2 мкм) мембранных гранул, богатых биологически активными веществами, влияющими на кровеносные сосуды.

Рис. 28. Происхождение и структура системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ)

Ретикулярная клетка (Р. кл.) – удлиненная клетка, ее многочисленные отростки соединяются с отростками других Р. кл., формируя сеть. Ретикулярные волокна располагаются в углублениях, образованных плазмалеммой клетки и ограниченных ею. При неблагоприятных условиях (инфекция, внедрение инородных частиц и т. д.) Р. кл. округляются, отделяются от ретикулярных волокон и становятся способными к фагоцитозу. Ретикулярные клетки образуют строму органов иммунной системы и кроветворения (рис. 30

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

1 микрометр (мкм) = 10–6 м; 1 нанометр (нм) = 1–9 м; 1 ангстрем (А°) 10–10 м.

2

Молекула, часть которой гидрофильная, а другая часть гидрофобная.

3

Базальная мембрана – слой межклеточного вещества (белков и полисахаридов), располагающийся на границах между различными тканями, например между эпителиальным пластом и подлежащей соединительной тканью.

4

Тельце Барра – одна из двух Х-хромосом женских соматических клеток, которая в интерфазе остается в конденсированном состоянии.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов