Полная версия:

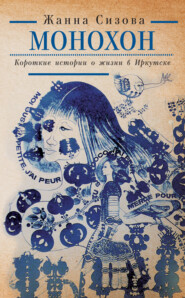

Монохон. Короткие истории о жизни в Иркутске

Голос свой я-таки потеряла. На несколько дней. В простуде виделось мне, как писатель Достоевский, каторжанин омский, в разодранном ватнике деревянной лопатой-пихлом разгребает снег на пригорке. А под ним клубится, клокочет, исходит паром мутно-коричневая безучастная река.

Сколько тем в русской поэзии?В один прекрасный день завернул в Восточно-Сибирское книжное издательство король верлибра, поэт Александр Сокольников. Пришел, как настоящий поэт, в бархатном берете красного цвета. Такие береты знавали и художник Рубенс, и композитор Франц Шуман, и богослов Томас Моор, и русский философ Николай Бердяев. Потому это не просто берет, а опознавательный знак, принадлежность к особой касте. И даже не только опознавательный знак, а субстанция, управляющая человеком. То есть как будто сперва не человек на тебя смотрит, а его берет решает, иметь с тобой дело или нет. А если у собеседника берет бархатный, да еще и красного цвета, – то ты понимаешь, что под эту планку не попадаешь, и дело твое пиши пропало…

И вот, зашел Александр Сокольников в говорящем берете в редакцию и спрашивает: «Знаете ли Вы, сколько тем в русской поэзии?» Обвел взглядом замученных рукописями редакторов и сам ответил: «А триста… Да, триста тем, на которые можно писать стихи. Я подсчитал…»

Ушел поэт Сокольников, а мы стали пальцы загибать, темы эти пересчитывать: про природу, про любовь, про родину, дружбу и товарищество, про детей и матерей, про эрос, про смерть… Десятка два насчитали и устали, запнулись… что же еще?

Призадумались. Нет, не хватило у нас сил покрыть диапазон настоящей поэзии. А вот поэту Александру Сокольникову удалось подсчитать, сколько тем в поэзии…

* * *Поэт Людмила Мироновна Бендер любила рассказывать о своей литературной юности, которая проходила в шестидесятые годы в Иркутске. А мне с моей подругой Катей очень нравилось ее слушать. Сидим мы с Катькой на диванчике, чай с вареньем пьем, а Людмила Мироновна вспоминает: «И вот приехал к нам на семинар знаменитый поэт Евтушенко и дал темы, на которые нужно было экспромт сочинить. А я замешкалась, потом смотрю – все темы уже разобраны, ни одной не осталось. Обидно стало – ну как я буду теперь без темы? Без темы-то не проживешь… Так ничего тогда и не написала…»

Мы с Катькой головами закивали и от переживания на варенье еще больше налегли…

* * *Жил в Иркутске журналист Владимир Максимов. Не только журналистом был, но и писателем, прозу сочинял. Захаживал иногда Владимир Максимов в Восточно-Сибирское книжное издательство, где я редактором работала. А в то время конкурс проходил, назывался «Молодость. Творчество. Современность», я на этот конкурс стихи свои отнесла. Потом эти стихи в Иркутском Доме литераторов читала. Пришел, значит, Владимир Максимов, в редакцию и давай комплименты мне сыпать и ручки целовать. Я расслабилась, разнежилась, думаю: «Какой добрый человек Владимир Максимов, тонкий, щедрый, образованный… Именно такие люди нужны, чтобы литературный процесс обновлять…»

На следующее утро открыла я газету «Восточно-Сибирская правда», а в – ней статью обзорную по этому самому конкурсу, где рассказывалось, как немало пришлось потрудиться иркутским литераторам, отбирая тексты. А дальше, как мне показалось, огромными буквами жирным шрифтом во всю газетную полосу слова: «Проработали Жанну Сизову…» И подпись: «Владимир Максимов».

Что потом было, не помню… Шум какой-то в ушах, мама и постельный режим с морсами (слабая была барышня, впечатлительная).

Вскоре я увидела Владимира Максимова в автобусе, вместе ехали. Я две остановки за пассажиров пряталась, чтобы он не увидел. (Что если снова начнет комплименты сыпать, ручки целовать?)

Люсино вареньеПоэт Людмила Мироновна Бендер, дочь иркутского драматурга Беллы Левантовской, небольшого роста с аккуратно вылепленным профилем, молниеносна в реакциях, многословна, многослойна и многособытийна. Собеседнику встреча с Людмилой Мироновной Бендер неизбежно предвещала пополнение его интеллектуальной составляющей. Людмила Мироновна состояла в родстве с моей подругой Катей: Катя была ее племянницей, поэтому называла Людмилу Мироновну просто Люсей.

Очень нравилось нам приходить в гости к Люсе. Жила она в самом центре старинного уездного города Иркутска на пятом этаже. Квартира была однокомнатная, заставленная цветочными горшками, заваленная книгами, вырезками из газет и находилась в формации непрекращающегося ремонта. «Книги меня вытесняют», – не без удовольствия любила повторять Людмила Мироновна. Протискиваясь через небоскребы книжных рядов, стопками выложенных на полу, мы усаживались на диван, получая по чашке чая. В это же мгновение окружались бесчисленным количеством маленьких розеток, которые были наполнены разноцветным вареньем.

Неудивительно, что мы с Катькой не пропускали случая посетить Людмилу Мироновну с ее гостеприимством и невероятными рассказами о литературной жизни Иркутска периода шестидесятых.

Однако самым достопримечательным было Люсино варенье. Хранилось оно в разнообразных емкостях, расставленных по всем плоскостям кухни. Полки, шкафы, столы и стулья были колонизированы банками с вареньем. Банки и баночки вмещали в себя тягучее малиновое варенье и витаминное смородиновое. А также чеховское – из крыжовника и вишни. Но встречалось варенье и более экзотическое. Например, ярко-оранжевое из апельсина, бледное из арбузных корочек, янтарное из тыквы, терракотовое из грецких орехов, прозрачное из лепестков роз и шиповника. Никто никогда не видел Людмилу Мироновну за приготовлением варенья. Поэтому казалось, что варенье образовывалось само по себе, тайным образом.

Мне довелось знать немало поэтов, которые не гнушались вставать за кухонные плиты. Поэт Виктор Кривулин был отменным кофеваром – он знал толк в кофе и учил меня, как правильно варить кофе с солью и перцем. Поэт Элла Крылова – виртуоз в приготовлении мяса – сочного, по-фламандски основательного. Поэт Сергей Стратановский преуспевает в варке супов. Супное пристрастие присуще английскому поэту Джулиану Фармеру – в его доме в городе Гилфорде супница с русским рассольником нередко главенствует в меню праздничного стола. Иными словами, немудреный сабстеншл может сворганить каждый приличный поэт.

Но варить варенье так, как его варила Людмила Мироновна Бендер, не умел никто. Никто никогда не видел, как именно она его варила, но сомнений не возникало – это было именно Люсино варенье. Казалось, Людмила Мироновна перерабатывала в варенье все, с чем она соприкасалась. А, будучи поэтом, соприкасалась она с разными мирами. И отсветы, отблески, проявления этих миров Людмила Мироновна собирала, как пчела пыльцу. Варенье для Людмилы Мироновны Бендер было способом вербализации бытия, его проговаривания. Но еще и способом изменения сознания. Разнообразие вкусов приводило к путешествию ума, погружению во множественность сюжетов, связанных с воспоминаниями, ассоциациями и предположениями. Съешь Люсиного вишневого варенья – и словно погружаешься в огромного размера роскошный рубин, в глубокое ощущение пурпура, в вечный праздник. Попробуешь малинового варенья, – и оказываешься втянутым в каннотации детства, связанные со сказками и мифологемами прошлого. Прошлого, в котором бабушка надевала тебе на шею поясок с привязанной к нему литровой банкой, чтобы ходить между малиновыми кустами и собирать красные ягоды малины по одной штуке.

А иногда находилась и желтая – это было эквивалентно нахождению места незримой силы. Малиновое варенье также уводило в лес, в малиновые кусты, где непременно обитали пчелы и медведи. Но главное варенье было брусничное – идея детства в нем приобретала особое сияние. Во-первых, это был непререкаемый таежный деликатес. Во-вторых, идея брусничного варенья с его множественностью ягод приближала к некой тайне необыденного сознания. Тайне, которой обладали нордические народы. Люсино черничное варенье целиком выбивало, выветривало ощущение времени. Оно словно останавливало мгновение, вынося сознание куда-то далеко, в сторону Елисейских Полей, крапленых крошечными кондитерскими с пирожными размером в ноготок. Словом, Люсино варенье вовлекало нас в некое эзотерическое единство, в маленький бытийный сюжет. Вот мы с моей подругой Катей и ели. Не один год ели. И сюжеты эти были разнообразнее, насыщеннее и, главное, гораздо полезнее многих других сюжетов, с которыми нам пришлось встретиться. Вот оно какое, Люсино варенье. Варенье, сваренное поэтом.

Под «Тропиком рака»На физической карте левее Байкала, сравнимого графически с туфлей или вставшей на корму лодкой, обозначен город Иркутск. Город как город, обычный губернский город. Но мало кто знает, что Иркутска на самом деле два. Два физически явленных Иркутска. Иркутск ранний, большой, основной. И Иркутск второй, маленький и поздний, в котором строили самолеты и располагался аэропорт. В авиагородке Иркутска второго жила Катя Санжиева. Катя жила в коттедже, выстроенном пленными японцами после Второй мировой войны. Добираться нужно было сначала на автобусе, потом долго пешком. Преодолев разносортицу дороги, завернув за угол желтоватого кирпичного особнячка, можно было попасть к Кате в дом. Катя Санжиева любила читать книги. Больше всего она уважала писателя Генри Миллера. В особенности его роман «Тропик Рака», который читала она, не отрываясь, с восхитительным постоянством. И зимой читала, и летом. Нет, ну, конечно, отвлекаясь – например, на дорогу «в контору», это было обозначение одной иркутской газеты, для которой она, Катя Санжиева, рыская по городу, искала интересных людей, чтобы у них интервью взять. У них взять, чтобы потом той самой «конторе» эти интервью и отдать. А интересных людей в Иркутске начала девяностых годов было пруд пруди. Ну пруд, понятное дело, сам собой не прудился, главное было – в запруду попасть, чтобы там какого сома за усы вытянуть. За усы вытянуть из коряжника и так его, сома усатого, описать с латинской точностью, что после этого он, сом родной, с одной стороны, восомнил о себе, а с другой – и осомел – одним словом, становился еще более знаменитым и узнаваемым. Нельзя сказать, что самому сому это на пользу шло, но дело сделано, и по этой части Катьке не было равных.

Но мы отвлеклись. Закончив с отклонением в сомопроизводство, Катя вновь и вновь возвращалась к себе в Иркутск второй, в котором протекала ее вторая и главная жизнь – жизнь под «Тропиком рака». Изо дня в день на взбитой подушке, завернув колени одеялом, ведя вилкой по тарелке с макаронами или еще с чем, читала она книгу. Не такая уж объемная эта книга, но почему-то длилась и длилась. Аморальный, порочный и прекрасный роман словно не знал финала, развязки и эпилога. Он был бесконечен. Страницы его, казалось, перелистывались назад, справа налево, блокируя выход, останавливая, не давая пробраться к новой жизни. Эта книга истязала Катю. Но истязать Катю было не очень сложно. Маленькой, тонкой, нет, тонюсенькой Кате в перерывах между чтениями приходилось ставить на плиту наполненный водой чайник, держа его обеими руками, – такая она была хрупкая. Чайник уступал и не падал, и вода не расплескивалась. После победы над чайником Катя победоносно возвращалась к чтению. Из повторяемости этих возвращений сложился некий ритуал.

Еще Катя раздавала котят. Конечно же, в добрые руки. Но найти добрые руки все равно, опять же, что сома в запруде отыскать. Но Катя не отчаивалась. Только эти самые добрые руки отыщет, как пищащая новорожденная плеядка с бурей и натиском требует следующего законного усыновления. Такое ощущение, что котята нарождались прямо пропорционально прочитанному в «Тропике рака».

А может, этого прочитанного и не было. Может, изо дня в день, из страницы в страницу, из сезона в сезон Катя Санжиева не читала этого странного писателя Генри Миллера, его неприличную книжку. Так и проходила жизнь, вне «Тропика рака». Потому что сам Генри Миллер и его знаменитая книга «Тропик рака» читали Катю. В том же самом авиагородке, в домике, построенном пленными японцами, читали. Долго и медленно, откровенно и выразительно вычитывали ее с карандашом в руках. Вычитывали подробно. И никак не могли дочитать. Из сезона в сезон, из страницы в страницу. Зачем? почему? Наверное, Катя Санжиева для писателя Генри Миллера была написана весьма и весьма занятно.

Психоделическая поэзия Иркутска

Однажды в Иркутском театральном училище был объявлен вечер поэта Эн. В то время поэт Эн мало кому был известен. Он писал длинные психоделические стихи. Стихи были тяжелые, как переполненные грузом вагоны поезда, медленно ползущего по рельсам. Поэт Эн был в мятой рубашке, из ворота которой торчала всклокоченная голова с мутноватым расфокусированным взглядом. На фигуру одиноко сидящего на сцене сгорбившегося поэта был направлен неяркий луч голубоватого прожектора. Поэт Эн читал монотонно. Тексты-вагонетки громыхали множеством реальностей с обильным описанием всевозможных предметов и явлений. Казалось, что немытое тело, несвежая одежда создают благоприятные условия для возникновения особой бактерицидной среды, из спор которой формируются эти стихи. Интересно, насколько внезапно случившаяся опрятность запущенного тела воспрепятствовала бы появлению этих гремучих соединений? Что случилось бы с психоделическими стихами, если бы поэта Эн вымыть и выстирать, причесать и разгладить? Пострадала бы от этого поэзия поэта Эн или нет? На этих мыслях хрупкое мое сознание изрядно начало пошатываться из стороны в сторону и окончательно бы расстроилось, как вдруг чей-то голос мягко забрался ко мне в ухо и отчетливо прошептал: «Я тоже пишу психоделические стихи». Я вздрогнула и медленно повернула голову. Из темноты театрального зала, как моллюск из раковины, на меня смотрело лицо. Изумительно ясное лицо, обрамленное сияющими во мраке золотыми волосами. Свет от прожектора, голубой и потусторонний, словно терялся перед сиянием этих волос и ускользал, невольно подчеркивая их блеск и переливы. Волосы были длинные, ниже плеч, прямые, опускались на клетчатое пальто. На шее был замотан зеленый шарф невероятной длины – он обвивал шею, опускался на пол и струился между рядами как травяная змея или лесной ручей. «Я тоже пишу психоделические стихи», – повторили, покачиваясь, золотистые волосы, закивало клетчатое пальто и задвигался шарф змея-ручей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов