Полная версия:

О литературе и культуре Нового Света

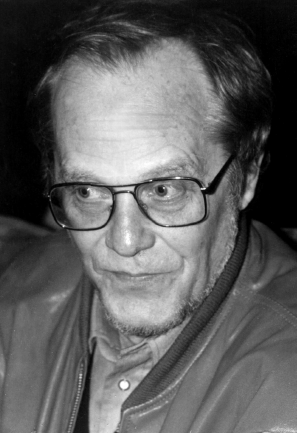

Валерий Земсков

О литературе и культуре Нового Света

А. Ф. Кофман Открытия Валерия Земскова: миры Латинской Америки

Еще не прошла та временная дистанция, которая по принципу «большое видится на расстоянии» позволяет в полной мере оценить, насколько значим в российской гуманитарной науке Валерий Борисович Земсков (1940–2012) – выдающийся историк, теоретик литературы и культуры Латинской Америки и не только ее. Издание его трудов станет серьезным шагом к осознанию масштаба этого замечательного ученого.

Трудно переоценить его заслуги в российской латиноамериканистике, ее филологической и культурологической областях. Вместе с Инной Артуровной Тертерян и Верой Николаевной Кутейщиковой он в 1970-е годы стоял у истоков этой отрасли знаний, которая в 1960-е годы еще только отделилась от публицистики и зародилась как наука. Когда обращаешь взгляд в ту далекую эпоху, вспоминается одна из начальных фраз знаменитого романа Г. Гарсиа Маркеса: «Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия». Перефразируя ее, можно сказать, латиноамериканистика была еще такой новой, что многие вещи не имели названия.

Именно В. Б. Земсков первым начал глубокое научное изучение и комментирование произведений Г. Гарсиа Маркеса: его замечательная монография «Габриэль Гарсиа Маркес» (1986) была моментально раскуплена и сделала его имя широко известным в стране и за рубежом (в 1990 г. вышла в немецком переводе). Это исследование до сих пор остается единственной книгой на русском языке о творчестве колумбийского нобелевского лауреата.

Зачинателям филологической латиноамериканистики приходилось – на сей раз фраза из статьи кубинского писателя Алехо Карпентьера – «как Адаму давать названия вещам». И основной труд по «называнию вещей», т. е. по выработке теоретических основ этой науки, взял на себя В. Б. Земсков. Взял он на себя и подготовку уникальной монументальной пятитомной «Истории литератур Латинской Америки». Ее первый том – о сложнейшем для осмысления колониальном периоде латиноамериканской литературы – вышел под его руководством в 1985 г., и на три четверти был написан им. В этой книге В. Б. Земсков выдвинул новаторские идеи, послужившие основой для российской латиноамериканистики. И не только литературоведения, но и культурологии, ибо речь шла о механизмах межкультурного взаимодействия и особых путях формирования пограничных культур.

В 1980-е годы среди ученых шли споры, когда же возникла самобытная латиноамериканская литература. Некоторые считали, что недавно, т. е. с появлением «нового» латиноамериканского романа, а все, что было до того, объявляли незрелостью и ученичеством. Другие утверждали: культура Латинской Америки начинает свое развитие в первой трети XIX в. – после того, как испанские колонии обрели независимость. Культура колониального периода порой вообще не рассматривалась: она, дескать, копировала европейские образцы и к Латинской Америке отношения не имеет. Что касается хроник открытия и завоевания Америки, включая письма, дневники и реляции конкистадоров, то их не то что к латиноамериканской, а даже к литературе не относили. Мол, чистая историография.

В. Б. Земсков блестяще обосновал то, что «первым пластом» латиноамериканской литературы были документы конкисты, в их числе дневник первого путешествия Колумба, и эти тексты стали «эпосом Нового Света». Реляции, хроники, дневники конкисты содержали зародыши образов и тем, которые впоследствии получили развитие в испаноамериканской культуре: образ чудесной земли и сопутствующий ему мотив изумления; образы «естественного человека», «доброго дикаря» и «злого дикаря» – будущих героев латиноамериканского искусства; райская и инфернальная образно-стилевые доминанты; наконец, противопоставление Нового Света Старому и декларация того, что Америка – иной мир, в корне отличный от европейского. Эти и прочие художественные элементы В. Б. Земсков определил как «художественный код» латиноамериканской культуры, и эта концепция, обращенная к поиску устойчивых элементов, определяющих своеобразие культуры, стала главным вектором в последующем развитии российской латиноамериканистики.

Ответственным редактором второго тома «Истории литератур Латинской Америки» была В. Н. Кутейщикова, в дальнейшем же В. Б. Земскову пришлось полностью взять руководство трудом на себя, и это было нелегкое бремя. Последующие три тома (1994, 2004, 2005) создавались в тот период жизни страны, когда с российской наукой происходило все то, что с ней происходило. Валерий Борисович имел замечательную черту характера: за что бы он ни брался, какие бы препятствия ни вставали на пути – он доводил дело до победного конца.

С начала 1980-х гг. и до конца своей жизни В. Б. Земсков играл ключевую роль в латиноамериканистской филологии. Именно он выпестовал научную школу латиноамериканистов Института мировой литературы, которая стала центром иррадиации идей и притяжения специалистов из других городов и стран. Его уроки, советы, предложения никогда не были диктатом авторитетного ученого; это была творческая лаборатория, и он с интересом принимал даже те идеи, которые расходились с его мнением.

Под его началом, помимо «Истории литератур Латинской Америки», вышли коллективные труды серии Iberica Americans: «Культуры Нового и Старого Света XVI–XVIII вв. в их взаимодействии» (1991), «Механизмы культурообразования в Латинской Америке» (1994), «Тип творческой личности в латиноамериканской культуре» (1997), «Праздник в ибероамериканской культуре» (2002) и «Латиноамериканская культура в дискуссиях конца XX – начала XXI века» (2009).

Наша отрасль науки – латиноамериканистика – обладает тем необычным свойством, что не позволяет замкнуться в своих рамках. Специалист по той или иной западноевропейской литературе может всю жизнь заниматься отдельным периодом своей литературы, даже творчеством одного крупного писателя. У нас так не получается – в силу особенностей самой латиноамериканской культуры, которая сотворяла свое «я», заимствуя и преобразовывая элементы самых различных культур, в том числе мифологические универсалии. Научная деятельность Валерия Борисовича – тому яркий пример и доказательство. Разработанный им цивилизационный подход при анализе культурных феноменов ярко проявился в его последующей научной деятельности, которая год от года расширялась и охватывала все новые пространства культуры – испанской, русской, североамериканской – и все новые периоды, от эпохи Возрождения до современности. Тезаурус его научной мысли воистину необъятен: это, помимо латиноамериканских штудий, межцивилизационное взаимодействие, культурный трансфер, цивилизационно-культурное пограничье, культурный синтез, феномен творческой личности, имагология и многое другое.

В томе о латиноамериканской культуре собраны лучшие работы Земскова в этой области. Замечательно то, что составитель, Т. Н. Красавченко, представила научное творчество Земскова во всем его жанровом многообразии: здесь и общетеоретические труды, и работы историко-литературного характера, и «персоналии». Первые две части книги выстроены по хронологическому принципу и вряд ли здесь возможен иной принцип построения. В такой последовательности воссоздается история латиноамериканской литературы от эпохи конкисты через креольское барокко к литературе XIX в., и к испаноамериканскому модернизму, обновившему художественный язык литературы, а затем к «новому» латиноамериканскому роману. Третья часть – не только теоретический итог, но и своего рода объяснение феномена «чудесного» появления латиноамериканской литературы на мировой арене, когда она оказалась в авангарде мировой культуры.

Габриэль Гарсиа Маркес. Главные романы

Vivirpara contarla.

Gabriel García Marquéz (1927–2014)Жить, чтобы потом рассказать о жизни.

Габриэль Гарсиа МаркесЧитать, чтобы потом рассказать о прочитанном.

В. Б. ЗемсковТворчество больших художников бьет в сердцевину больных вопросов современности и уже одним своим именем они поляризуют духовные силы, бурлящие под корой повседневности. Искусство проявляет, материализует эти невидимые сущности в образы и дает диагноз состояния общества с полнотой, недоступной социологии. Поэтому искусство – высшая реальность и футурология человечества.

«Моцарт и Сальери» – написал я и подумал: наверное, всякая антиномия упрощает реальную сложность и жизни и искусства, и жизни в искусстве, но как бы то ни было, мы мыслим все антиномичнее, все резче. В чем суть спора Моцарта и Сальери? Гармония и алгебра? Гений и злодейство? И то, и другое, и третье… Думаю, все объемлет спор жизнетворной Воли и мертвящего Догматизма, он охватывает все смыслы этого противостояния: естественность, полнота, отказ от стандарта, поиск и – неорганичность, неполнота, механистичность, неспособность подняться над стандартом, покорность Инструкции… Сальери создает то, чего от него ждут, и не способен к изменению или меняется лишь в рамках заданных параметров, Моцарт – гений Великой Метаморфозы.

Возможно, искусство сродни органической, естественной жизни. Если полю говорят: роди по Инструкции – пожинают сорняки. Человек творит окружающий его мир, что он с ним сделает, то с ним и будет. Сегодня главный вопрос – способно ли человечество к Великой Метаморфозе своего мира, не предусмотренной Инструкциями?

В искусстве XX–XXI вв., как в ядерном чреве Земли, как в топках атомных котлов, бушуют сальериевский Догматизм и моцартовская Свобода, угрюмая «алгебра» бескрылого повтора, вялой эволюции на краю пропасти и вольная стихия качественного прорыва. Все это предвидел еще Достоевский: или «дважды два – четыре» – и тогда ядерная зима, или «дважды два – пять», а может быть, и больше и совсем по-другому…

Пилатам и Сальери искусства, искусствоведческой и литературоведческой «сферы услуг» Михаил Булгаков (Гарсиа Маркес в Москве, в редакции «Латинской Америки», говорил: «Клянусь родной матерью, я прочитал “Мастера и Маргариту”, уже написав “Сто лет одиночества”»!) своим вольным искусством нанес обдуманный и рассчитанный удар. Но из-за того, что роман не вышел тогда, когда Мастер его создал, он не стал аргументом в нужный момент, каким мог бы стать, и не только в пределах литературной жизни. Это к тому, как быстро должны печататься книги: главная беда – рукопись, вовремя не прошедшая типографский процесс, не способна изменить умы и дух современников, а значит, культуру, и тут потеря невосполнима… Если бы в свой положенный срок был напечатан «Котлован» Платонова, сегодня и литература и мы были бы другими.

Гарсиа Маркес тоже нанес рассчитанный удар по всем разновидностям сальериевского Догматизма, и потому, как только его прочитали, он сразу стал нашим писателем. В нем нашли то, что утрачивала культура – творческую волю!

В понимании того, что произошло с нами, остро недостает всемирного угла зрения, всемирного отсчета для реальной оценки по высоким эстетическим критериям. Хранители Инструкции, присяжные заседатели, наделенные полномочием «выносить суждение», повторяли из года в год слова о «могучем воздействии», «авангардной роли» и тому подобном, в хлестаковском порыве все более витиевато разукрашивая «основную идею». Они строили такую картину мира, какой, им казалось, – по формуле «дважды два» – она должна быть. К чему приводит такой способ познания, мы уже знаем. Было могучее воздействие, только не присяжных заседателей и хранителей Инструкции, а самой могучей и опасной стихии Великой Метаморфозы – революции, что пообещала изменить мир и изменила его. Искусство XX в. – часть Великой Метаморфозы этого века, и оно пережило с ней радостные и трагические изменения.

Великое искусство отрицает мизерное, стандартизированное до «дважды два» производство, но рождается только в споре с равновеликим, но враждебным искусством. Кафка – моцартианец или он из партии Сальери? Кафка открыл одну из страшных сторон Великой Метаморфозы XX в.: превращение человека в насекомое, которое можно раздавить сапогом; другие продолжили: в колесико, винтик, который можно заменить и выбросить, робота, в который можно вставлять разные программы… В любом варианте – расчеловечивание человека, превращение его в «дважды два», лишение его творческого начала, способности к Полету. Это хорошо поняло искусство века концлагерей! Смертную тень над человеком открыл Кафка, великий поэт XX в., поэт извращенной, едва ли не смертельно больной действительности. Он научил Гарсиа Маркеса, как понимать, что такое искусство, т. е. искусство Великой Метаморфозы.

То, что происходит с Грегором Замзой, который проснувшись, обнаруживает, что стал насекомым, – это и есть постижение искусством метаморфоз социальных, экономических, политических.

То, что борьба между сальериевским и моцартовским началами извечна, подтверждают и прошлые эпохи. Так, скажем, лишить ангела крыльев, представить его человеком, а Деву Марию с младенцем изобразить домашней хозяйкой с ребенком в Средние века было «антиреализмом», средневековым «модернизмом». А в наше время произошла другая история: стало подозрительным наделение человека крыльями. XX век начался с врубелевского «Демона» – он разбился о скалы противоречий и, спутав крылья, ноги, кости, немигающим взором смотрит в наши души. Такая пришла пора – упасть Демону, но взлететь Человеку. И человек взлетел у Шагала, и не так, как боги, а в ботинках, в кургузом пиджачке, вместе с невестой, словно вырвался из каморки, где происходило превращение Грегора Замзы в насекомое. Боги сломали крылья, а человек их отрастил, боги упали, а человек взлетел, чтобы потом падать, и вновь подниматься, и сопротивляться тем, кто отрывал ему крылья, делал его насекомым, винтиком, роботом.

Только в таком контексте, на мой взгляд, раскрывается великий смысл открытий Гарсиа Маркеса, поэта XX в., который, отталкиваясь от всех Инструкций, вступил в спор с кафкианской метаморфозой.

* * *Антидогматизм – личная и творческая позиция Гарсиа Маркеса. Реабилитация вольной поэзии – вот что привлекло к колумбийцу нашего читателя, уставшего жить без чуда искусства. Спасибо Кафке: он показал нам, что может быть с человеком. Спасибо Гарсиа Маркесу вдвойне: он одолел Кафку и снова пустил человека и искусство в Полет. Актуальность Гарсиа Маркеса – в возвращении искусству XX в. моцартовского вольного гения, шагаловской свободы поэзии.

Думаю, ничем иным не объясняется универсальность поэзии Гарсиа Маркеса, как и универсальность Шагала. Эта поэзия от полноты восприятия всех сторон Великой Метаморфозы XX в. Их поэзия концентрирует диалектику бытия и истории и спорит с поэзией, порожденной неполным постижением метаморфозы. Гарсиа Маркес противостоит Кафке, а Шагал – Сальвадору Дали. У одних поэзия воли, у других – поэзия неволи, но и там и там – поэзия, в отличие от всего, где «дважды два – четыре».

В свое время один издательский деятель, увидев фотографию Гарсиа Маркеса, которую я предложил для книги о нем, был смущен: без галстука и смеется. Над кем? Над чем? Наверное, тогда Гарсиа Маркес просто смеялся. Но в тот момент, пусть не сомневается этот хранитель Инструкции, он смеялся над ним.

В определенном смысле можно считать восприятие Гарсиа Маркеса лакмусовой бумажкой способности читателя к восприятию поэзии. Конечно, могут быть помехи – неготовность к встрече с чужой культурой, однако дело в принципе: если мы не воспринимаем Полет у Шагала, не воспримем и Гарсиа Маркеса. И наоборот. Поразительно соприкосновение русской культуры и культуры латиноамериканской в творчестве этих мастеров Метаморфозы.

Ведь, в сущности, Шагал всю жизнь, даже живя в Париже, писал свое Макондо; Эйфелевы башни, напоминающие покосившиеся водокачки среди витебских халуп, не меняют культурно-географических, цивилизационных координат его художественного мира. Так же и Гарсиа Маркес всю жизнь описывает свой Витебск с его хижинами. Сходство в мирах художественных возникло потому, что есть сходство действительности, той, что знал Шагал в начале XX в., и той, что родила Гарсиа Маркеса. И там и там – невыносимый догматизм неменяющейся повседневности; и там и там – предельное накопление мятежной силы против повседневности, прилепляющей ноги человека к земле, не дающей ему превзойти самого себя, взлететь. И там и там – страсть к Полету, в который нас, первых, Циолковский послал в космос из глухой Калуги. И там и там – поэзия народной провинции, соединяющей эпоху Полета богов и эпоху Полета человека.

Это родство двух миров почувствовал Гарсиа Маркес, когда в 1957 г. впервые приехал в нашу страну. Сегодня, читая его репортаж о Москве, кипевшей фестивалем молодежи, словно возвращаешься в Москву, «большую деревню» 1940—1950-х годов – перед рывком из эпохи провинциальных двориков, где на веревках сушится белье, и «кондитерской архитектуры» – в эпоху блочного строительства.

Гарсиа Маркеса поразили страна и народ, для понимания которых надо изменить представления о пропорциях и мерах: расстояния, дел, людей. В этом «сумасшедшем народе, который даже в своем энтузиазме и щедрости потерял чувство меры», он увидел ту же поэзию, что родила и его творчество: «Земной шар на самом деле более круглый, чем мы предполагаем: и достаточно отъехать на 15 тысяч километров от Боготы, чтобы вновь оказаться в поселках Толимы»[1], краях, откуда родом герои «Ста лет одиночества».

Он увидел и похожие полюса народной жизни, едва очнувшейся после смерти Сталина, лучшим биографом которого, как заметил Гарсиа Маркес, мог бы стать Кафка. В Москве тех лет, по его свидетельству, оскорбительным ругательством было «бюрократ»! Как и сегодня, добавим мы. «Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей»[2], – написал Гарсиа Маркес о народе, с восторгом рвавшемся в Полет, бедно одетом, прошедшем через кровавые Метаморфозы XX в., через трагедии, которые напомнили ему те, что познали жители Макондо. В «Осени патриарха» мы почувствуем это не один раз. И надо прочитать ту часть репортажа Гарсиа Маркеса, где речь идет о Сталине, «спящем без угрызений совести», чтобы понять, откуда эта женственная ручка, которой писатель наделил своего не умирающего тирана. И недаром много лет спустя Гарсиа Маркес сказал, что лучшие читатели живут в Советском Союзе.

Наш «витебский» народ начал Полет в начале века, а макондяне – в 1960-х годах на континенте, пропахшем потом и кровью народных движений. История подняла в небо героев Шагала и Гарсиа Маркеса, наделила их провинциальные городки вселенскими смыслами и масштабами. XX век перенаселен всемирной историей и всемирной культурой, он напрягся от ярости противоречий, словно перед взрывом, качественным скачком – но куда?! Шагаловский Полет не имеет аналогов в том смысле, что в искусстве каждый моцартовский порыв – всегда впервые, но за ним полеты богов. Лишь в поздних картинах, смешав ангелов и людей, Шагал пояснил нам источники и поэтику своего искусства, те же, что – в основе мира Гарсиа Маркеса: Библия, Античность, Средние века, Ренессанс, барокко… Шагаловская «витебщиана» кончается тем же, чем и гарсиамаркесовская «макондиана», – апокалипсисом. Помните последние картины Шагала, Моисеевы скрижали – и взрыв Макондо?

Апокалипсическая тема – это ответ искусства на страхи времени перед Великой Метаморфозой. Вспомним Босха, разве мы не узнаем в нем Дали? В финале «Ста лет одиночества», перед рождением ребенка-свиненка, изображен публичный дом для животных – опоганенная, развращенная природа. Как тут не вспомнить Босха, причудливых полулюдей-полунасекомых? Та же извращенная природа – и в финале романа Гарсиа Маркеса «Любовь во времена холеры» (у нас он известен как «Любовь во времена чумы») – вырубленные леса, истребленные животные, отравленные воды…

Предупреждение? Конечно. Большинство крупных произведений Гарсиа Маркеса имеет предупредительный финал: «Сто лет одиночества», «История одной смерти, о которой знали заранее», «Осень патриарха» (несмотря на праздничную концовку), «Любовь во времена холеры». Лев Аннинский[3], который остро почувствовал родство Гарсиа Маркеса и нашей жизни, посчитал его пессимистом. Но моцартовское искусство не может быть пессимистичным, ибо оно от самой завязи жизни, а пессимизм – разновидность догмагического мировосприятия. «Сто лет одиночества» закончились взрывом, иначе и не могло быть. А дальше? Немота? Небытие? Нет, там видение: на месте Макондо город с «прозрачными стенами», Град Человеческий, как говорил Алехо Карпентьер. Синонимичные идеи-образы (храм, собор, достоевский «хрустальный дворец») – это сердцевина культуры и истории человечества. Только на пути к этому Граду и остается человечество человечеством. «Какая улица ведет к Храму?» – спросил нас режиссер Тенгиз Абуладзе в фильме «Покаяние». Быть может, мы еще не знаем, какая к нему ведет, но уже точно знаем, какая к нему не ведет. Платонов в «Котловане» показал, каким окажется качество строительства, если в фундаменте будущего будет «слезинка ребенка». Помните Достоевского? В рассказе Гарсиа Маркеса «Там, за любовью – неизбывная смерть» Политик-фокусник соблазняет наивный народ голосовать за него и показывает мазанные пестрыми красками по фанере проекты будущего «города счастья». Фанерный и хрустальный города. И в политике, и в искусстве – свои Моцарты и свои Сальери.

Гарсиа Маркес стал в 1970-е годы у нас своим писателем не потому, что в нем учуяли «родной пессимизм», а потому, что в нем учуяли «родную волю». Не может Воля быть пессимистичной, но может быть трагичной, как «Реквием» Моцарта.

Творческая Воля жизни – это поливариантность, многообразие; догматизм – это стесывание всего сущего под единую мерку, под единообразие. Сегодня Догматизм опасен смертельно, за ним – Яма.

История дала нам шанс. Не мы ли сами взяли у нее аванс для Полета? Как мы им распорядимся?

Макондо без улыбки

Проследим путь Гарсиа Маркеса к творческой зрелости. Писательство требовало от него, как он выразился в карнавальном духе, «ослиного труда»[4].

После выхода романа «Сто лет одиночества» (1967) писатель не раз говорил, что для его создания ему потребовалось написать четыре ученические книги. И если разделить его путь на два больших этапа – ученичества и зрелости, сопоставить их, то сразу явно различие двух писательских ликов. Сначала перед нами молодой человек – его взгляд на окружающее исполнен непроницаемого драматизма; затем – зрелый писатель, для которого мир находится в постоянном движении между полюсами трагического и комического; выражение лица меняется от отчаяния к смеху. Но это будет не скоро, а начиналось Макондо с часто встречающегося в ранней журналистике Гарсиа Маркеса образа человека, лицо которого рассечено глубоким шрамом, лишившим его подвижности и способности улыбаться.

Первый период творчества Гарсиа Маркеса открывают рассказы, опубликованные им между 1947–1951 гг. Позднее, когда писатель получил известность, их издали без его ведома под заглавием «Глаза голубой собаки» (по названию одного из рассказов). Недовольный этим, писатель, говоря о четырех предварительных книгах, оставлял эти ранние рассказы за рамками своего творчества. Тем не менее, они заслуживают внимания.

Но прежде – несколько слов о биографии писателя. Долгое время считалось, что писатель родился, как об этом сообщали энциклопедии, 6 марта 1928 г., но когда стали готовиться к его 80-летнему юбилею, юбиляр (большой шутник, фантазер и любитель мистификаций) вдруг объявил, что в метрики вкралась ошибка, и ему уже вот-вот исполнится 80 лет. Бросились вносить исправления в энциклопедии, справочники. По последней версии, Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 г. в маленьком провинциальном поселке Аракатака в прикарибской зоне Колумбии, в краю банановых плантаций. Его отец Габриэль Элихио Гарсиа, недоучившийся юрист, ставший телеграфистом, был чужаком в Аракатаке, где с провинциальной подозрительностью воспринимали пришельцев. Мать – Луиза Сантьяго Маркес – была дочерью давнего жителя местечка, ветерана гражданских войн рубежа XIX – XX вв., убежденного сторонника партии либералов, отставного полковника Николаса Рикардо Маркеса Мехиа Игуаран, женатого на своей двоюродной сестре Транкилине Игуаран Котес.

Один из основателей Аракатаки, как и другие бывшие участники войн, дед Гарсиа Маркеса безнадежно ожидал обещанную правительством пенсию. Родители согласились на брак дочери с телеграфистом, не принадлежавшим к «хорошему обществу», да еще консерватором по взглядам, только тогда, когда иного выхода не осталось, но с условием, что молодые будут жить в другом месте. Тем не менее первенец этого брака, будущий писатель, появился на свет в Аракатаке, куда Луиза приехала рожать по настоянию отца. В доме деда Габриэль воспитывался до восьми лет, его впечатления тех лет станут неиссякаемым источником воспоминаний и поэзии; родители (отец переквалифицировался в фармацевта) жили в городах Сукре и Барранкилья, которые также сыграют в его жизни и творчестве немалую роль. В 1940–1942 гг. Габриэль учился в большом портовом городе Барранкилье в иезуитской школе Сан-Хосе и впервые попробовал перо в школьной газете «Хувентуд». В 1943 г. он продолжил учебу в национальном колледже в высокогорном городке Сипакира, недалеко от Боготы. Здесь прежде случайное, чтение приобрело более систематический порядок.