Полная версия:

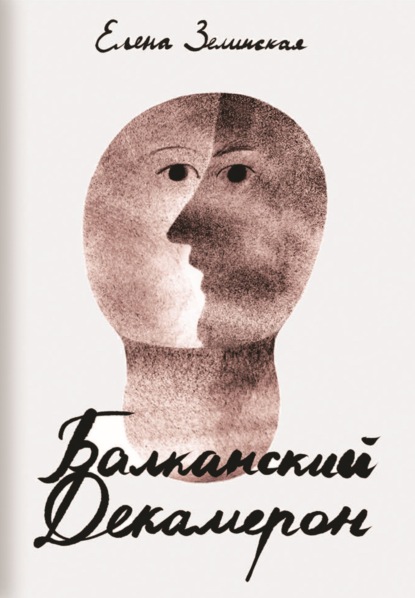

Балканский Декамерон

– Да, Генрих ищет. Говорит, к первому путеводителю интерес гарантирован. А Рюлова вчера читала мою повесть про черный жемчуг и рыдала. Ты одна меня не ценишь.

– Вот сейчас обидно было. Просто вы с Рюловой такие крылатые создания. Причем одна такая девочка-девочка. А другая – танк на крыльях.

– Мы с ним потому так и сблизились. Несмотря на все разницы – возраст, гендер, национальность. Он тоже эмпат.

– Ах, это я одна такая неромантичная.

– Ах, я еще и танк.

– Ну да. У вас эмоции. А у меня рацио все равно побеждает. Вот поэтому все вместе и можем делать самое интимное дело – сочинять.

– Тань. А если, не приведи Господь, и он заметит?

– Не заметит. Он привык к вниманию, все воспринимает как должное.

– Тань… Мы с ним плавали сегодня под дождем. Одни во всем море.

– Ты мне макет, который тебе из издательства прислали, кинула?

– Таня, ты даже не оценила, какая красивая фраза!

– Слушай, я за тебя рада. И я плавала так, и знаю, что это такое. Фраза красивая, но неверная – вряд ли не было людей во всем море.

– Рыбакова!!! Я не рассказываю. Я делюсь!

Я закрываю чат, чтобы не слышать дальше про макеты, и вдыхаю этот невесть откуда, невесть за что свалившийся воздух счастья.

3

На скамейке прямо напротив морского берега сидела немолодая женщина. Сидела она почему-то в позе китайского болванчика, а, впрочем, и по виду немного его напоминала. Казалось, чуть подтолкни ее маленькую крашеную головку и она начнет качаться из стороны в сторону. Женщина только вчера приехала в Черногорию из Тамбова, прямо с утра вылезла на пляж, под палящее солнце, и теперь складки ее живота, которые спадали от груди до колен, как части детской пирамидки, являли собой чересполосицу красного и белого, плечи ныли, и крем в голубой бутылочке, купленный в киоске на набережной, не помогал. Но она все равно была довольна: десять дней в сказочном мире, окаймленном пальмами, синим заливом, парусниками, приплывшими из другой жизни, – все это потом можно будет пересказывать подругам по конторе даже без малейшего преувеличения.

Мимо скамейки шла пара.

Молодой человек, коротко стриженный, с легкой модной небритостью, которая взрослила его, и было видно даже ей, что побрейся он – и сразу станет выглядеть еще моложе, был одет в здешнюю купальную униформу, с полотенцем, накинутым на шею, словно собирался выйти на ринг.

Походка у него была легкая и напористая одновременно, и именно она, а не полотенце, наводила на мысль о ринге – не спеша, чуть расслабленно, не оборачиваясь, но точно зная, что тысячи зрителей уже привстали на трибунах. Будь эта тетя из Тамбова поумнее, она бы заметила, что в профиль он напоминает короля Александра, – что удивительно, ведь у молодого человека совсем не было черногорских корней: чистый серб. Рядом с ним, с каждым шагом чуть отдаляясь, шла женщина, сразу видно – русская, и она была очевидно старше своего спутника.

Будь эта тетя из Тамбова побогаче, она бы сразу вычислила, сколько стоит этот холеный вид женщины без возраста. Но она даже не знала таких названий, как «Мерано», где бы ее жирные складки растаяли бы под белой глиной, которую размазывал бы по ее усталому телу массажист, похожий на Ди Каприо. Ей было даже не представить ни изнурительных тренировок в спортзале, ни пластиковых коробочек с водорослями и цветной капустой, которые нужно съесть в машине между встречами, ни звонка от мужа: «Мне пришло извещение с карточки, что это было? Ты поменяла машину?» – «Нет, это счет от моего парикмахера».

Все: лазер, стоматолог, мелкие злые уколы по всему лицу, – все, чтобы каждый день ровно в 19.30 поднять глаза к монитору с суфлером, улыбнуться своей знаменитой улыбкой и сказать: «Здравствуйте, мы снова в эфире!» А что теперь? Влажные волосы, волны вместо ласковых рук Ди Каприо и солнце на открытых плечах. Знала бы тамбовская тетя с блеклыми поредевшими кудряшками и фарфоровыми зубами, которая сидела, подвернув под себя короткие ноги, что она даже помладше будет этой женщины в легких светлых одеждах и с непереходящим средиземноморским загаром.

Они вдруг остановились. Молодой человек стоял к скамейке спиной, вполоборота к тете из Тамбова. Вблизи ей было видно, что ему где-то между тридцатью и сорока. Хотя кто их, сербов, разберет.

А женщина в легком сарафане смотрела прямо на него. И тамбовская тетя ее видела полностью, словно сидела в первом ряду.

– Скажи, когда ты читал мои рассказы, – ну, те, где про наши путешествия, – ты отличал себя от персонажа?

– Конечно, отличал. Я – актер и для меня это нормально: различать, где я и где моя роль.

Актер! – Тетя чуть не подпрыгнула на своей скамейке. Как она сразу не догадалась! Такие красивые мужчины бывают только в кино!

– Понимаешь, – эта русская явно мялась, словно не решалась сказать что-то для нее важное. А может, даже и болезненное. – Ты еще не все читал. Дело в том, что у меня сейчас идет текст.

– И что?

– Я хочу, чтобы ты отличал! – Она почти выкрикнула это, хотя явно излишне, потому что он слушал внимательно и даже с некоторой подчеркнутой готовностью. – Чтобы ты понял, что это – не ты!

– Я что-то задел в тебе – и ты срезонировала. Я знаю, как это происходит, я понял! И что?

– Даже если он будет похож на тебя! Даже если у него будут твои привычки! Даже если он будет говорить твоими словами! Это все равно не ты!

– Я понял, понял. Не я. И что?

Тетя из Тамбова улыбалась блаженной улыбкой. Это же надо! Это прямо как в сериале! Но кто же эта женщина? Она сценарии пишет?

Женщина отвернулась, словно избегая смотреть ему в глаза. Тетя из Тамбова не видела ее взгляд, видела только, как он подался вперед, одновременно торопя и подбадривая, и в этом движении было столько силы и нежности, что у нее защемило сердце – никогда в ее тамбовской жизни, никогда у нее не будет – ни такого моря, ни такого солнца на открытой спине, ни такого мужчины.

– Я не хочу, чтобы это погубило наши отношения, – наконец сказала она тихо, но тетя на скамейке услышала. Еще бы. Молодой серб тоже услышал. Услышал и рассмеялся:

– Не бойся, нет, ничто их не испортит, поверь. Правда, даже не думай.

Он повернулся, чтобы идти, чуть замедлился, снова посмотрел в лицо своей спутнице и спросил:

– А о чем будет текст?

Она молчала, потом так же отвернувшись, не глядя в эти темные балканские глаза, ответила:

– О всех нас.

И они пошли дальше.

А тамбовская тетя осталась на скамейке. Будь она пообразованней, у нее бы уже крутилось на языке «…на пристани цилиндр и мех, хотелось бы: поэт, актриса…». Но ей это уже было лишнее. Она грузно поднялась со скамейки и двинулась к пляжу, держа на поднятом левом плече цветастую сумку. Она была довольна. Ну только ради этого стоило приехать в Черногорию.

* * *Ты уедешь. И я, как одинокий ребенок, буду разговаривать с воображаемым другом. Сначала это будет твоя тень, потом, осваивая пространство моего воображения, эта тень, это отражение станет твоей ролью. И ты будешь покорно произносить все реплики, которые я напишу тебе. Я добавлю жест и поворот головы из другого фильма: там, где ты заходишь в спальню, не закрыв за собой дверь. Он будет петь, мой воображаемый друг, и твой голос станет его собственностью. Он заполнит мой мир, он станет собой, и когда ты окликнешь меня на улице, я обернусь – но не узнаю тебя.

4

Рыжая Ася Штейн приехала в Будву на машине, взятой в аренду. Мы встретились на ступеньках торгового центра и сразу пошли к морю.

Когда я уехала из Москвы, то казалось, огромный город отплыл от меня, как континент, и я смотрела ему вслед, едва различая лица оставленной жизни. Голоса друзей неслись ко мне по всем видам связи и создавали иллюзию моего присутствия в московской кутерьме. Континент медленно, но верно дрейфовал все дальше от меня, и еще не рвались, но истончались те нити, которые вплетали каждый твой шаг в сжатую пружину московской жизни. Впрочем, они, эти нити, начали слабеть раньше, когда привычная жизнь последних «золотых» московских дней упорно подменялась новым глухим контекстом.

На наш теплый средиземноморский берег друзья-москвичи залетали часто. Сидя в наших кафешках и вытянув на песке босые ноги, они рассказывали о бурной московской-петербургской жизни, словно мы сидели в «Академии» на Кавалергардской, и все чаще мелькали уже незнакомые мне имена и события, смысл которых становился все более далек и скучен. Иногда вдруг как болезненная судорога сжимала сердце – представишь себя снова в вихре московских событий. «Нет, – говорят друзья, – вот той Москвы, из которой ты уехала, ее точно уже нет, за последние несколько лет все поменялось так, как не менялось за десять…» И я слушаю отдаленную музыку из соседнего кафе, подгребаю босой ногой горячий песок и чувствую себя немного дезертиром.

Мы с Асей кидаем свои тряпочки на расстеленное полотенце, и моя подруга ловким движением человека, давно живущего на море, надевает купальник. Они с мужем живут в Москве, но в Черногории бывают часто. Каждый раз, когда Андрей пишет здесь свои романы, мы приезжаем к ним в гости и допоздна пьем вино в их гостиной, закусывая козьим сыром и глядя сквозь окно эркера, как зажигаются огоньки на другом берегу Боко-Которского залива.

– Что так меня разглядываешь? – сердито говорю Асе. – Да, после путешествий по Сербии у меня накопилось лишних пять килограммов. И все здесь.

– Да я вообще не на твой живот смотрю! Мне понравился цвет твоего купальника! И я же не говорю, что ты смотришь на мои кривые ноги!

– Где, в каком месте у тебя кривые? Покажи!

– Ну вот, – и Ася гордо выставляет вперед стройную, как у школьницы, ножку.

– Удивляюсь, – говорю, – как это Десницкий на тебе женился?

– А он не заметил!

Вот по чему я скучаю! – по этому быстрому звонкому московскому говорку. Только отбивай, как в настольном теннисе, маленькой ракеткой стремительный полет слов, событий, связей.

– Ася, пошли купаться!

И вот наконец мы стелим полотенца на деревянные стулья, солнце сушит наши купальники, и течет обычная болтовня давно не встречавшихся друзей: о новой свободе при выросших детях, об озерах Словении и коленке, которую Ася разбила, упав с самоката.

– Боже, ты же взрослая тетя. Уважаемый человек. Учительница! Упала с самоката.

– Да у меня колесо попало в щель между этой чертовой плиткой!

– Ася, ты надолго?

– Недели на две. Я сейчас новый курс пишу – история русской классической новеллы.

– Новеллы? – изумилась я. – Ты не поверишь, я как раз на днях об этом размышляла: кто сейчас пишет новеллы? Кто вообще помнит, что это такое?

– Вот и не так. Вполне живой жанр.

– А чем он отличается от рассказа? Или от короткой повести?

– Ну, тут грань размыта. Раньше вообще повестью называли все то, что покороче. А подлиннее – это уже роман. А новелла имеет очень жесткую структуру: должно быть действие и неожиданная развязка.

– Слушай, неожиданная развязка – это как раз мое. Получается, что я всю жизнь пишу не рассказы, а новеллы?

– Получается так.

Я смеюсь: я как Жорж Данден, который только что узнал, что говорит прозой.

– Ась, – я немного мнусь. – Я бы хотела с тобой посоветоваться… У меня такое событие: текст идет. Эпизод за эпизодом. И замысел еще не проявился. Ты не посмотришь?

– А приезжай вечером!

Официант-«конобар» ставит перед нами два ярких бокала – мой апероль и Асин апельсиновый сок – она за рулем. Оранжевые краски так гламурно сверкают на солнце, что мы не выдерживаем, щелкаемся на камеру и немедленно размещаем в фейсбуке нашу красивую жизнь.

– Тебе не кажется, что Андрей как-то совсем осторожность потерял? Он и всегда писал, что думал, но сейчас на этом фоне выглядит просто как отчаянный борец с режимом.

– А что ему бояться? Из всех структур, куда он когда-то был вовлечен, его давно выгнали, во все черные списки внесли. Печататься уже почти негде. Буквально два-три ресурса осталось. Ну и фейсбук – наша песочница.

– Как сейчас в Москве?

– Самое главное – это впечатление абсурда. С одной стороны – невероятно бурная культурная жизнь: новые спектакли, невероятный Щукин в музее, книги, лекции… А с другой, и в то же самое время, – автозаки, дубинки по голове…

– Слушай, – вдруг оживляюсь я, – так это готовый фантастический рассказ. Представь: модная галерея, какой-то современный художник. На стенках типа инсталляции из проволоки и бутылок. Просторный зал набит народом. Все эти типажи – типа мизинчик в сторону, все такие гламурные.

– Легко, – Ася слушает, чуть щурясь на солнце.

– Итак. Стоят трое, типа обмениваются мнениями: «А вам не кажется, что эта линия за последний год приняла у художника…» – ну, как там… черт, ну, пусть «квазиэкзистианальный характер…»

И вдруг – хлобысь! – а одного из них нет. Оставшиеся двое на секунду задерживают дыхание. И дама в лиловом продолжает в чуть убыстренном темпе: «но обратите внимание на особую подвижность манеры…»

Камера выхватывает другую группу, – что-то я неожиданно перешла на сценарий, – они добросовестно рассматривают картины: «Вот, посмотри, – говорит один, – видишь, как элегантно свернута проволока в правом углу…»

Хлобысь! – и картины нет. Только пустое место.

Они на секунду замирают. «А не изволите ли канапе», – говорит официант, протягивая им поднос с креветками, изящно наколотыми тонкой палочкой на ровный квадратик сыра…

А вот и третья группа. В центре сам герой вечера. Он пьет шампанское и принимает поздравления. Все в восторге. Успех. Вдруг – хлобысь! – и на нем нет штанов.

Он нервно сглатывает и быстро опускает руку с бокалом, чтобы прикрыть причинное место. Но стекло его только увеличивает, словно показывая им всем, как называется то, что с ними на самом деле происходит.

Ася хохочет.

– Вот, – говорит она. – Это и есть новелла! Тут тебе и мистика, и действие. Не хватает только неожиданной концовки.

– Изволь!

…И конобар меланхолично убирает с пустого столика два недопитых бокала – с аперолем и апельсиновым соком.

– Опять эти русские куда-то исчезли!..

5

Что бы я изменила, если бы мне предложили начать жизнь сначала? Мне предложили. И оказалось, что изменить ничего не возможно. Жизнь вырастает из тебя, такого, как ты есть, сколько раз не бросай зерна.

Пять лет назад я начала жизнь с чистого листа. Пейзаж за окном и чужие люди вокруг – это еще такая малость, которую легко разбавить природным любопытством. Все, что ты знал и умел, все мелкие лесенки и переходы, да и сам фундамент твоего существования, вдруг распадается и как бы меняет места, – то есть твоя привычная картина мира становится похожей на портрет работы Пабло Пикассо: все смещено, и из хаоса линий вдруг возникает смутный, еще не угадываемый тобой образ новой жизни.

Распадается не только пространство, но и время. Ровный поток, который нес тебя от детства через совершеннолетие в зрелость, превращается в коробку с детскими кубиками. Вот на этом кубике тебе четыре годика, и ты учишься говорить, старательно выговаривая три звука «ч». А на этом кубике тебе семнадцать, и ты только озираешься по сторонам, глядя, как живут взрослые в мире, куда тебя только пустили. Кубик выкатывается откуда-то из 90-х, и я снова учу черноглазых учеников русской грамматике. А вот ближе, – моя первая короткая юбка, сшитая из шерстяного платка с бахромой, – я иду по набережной в платье, которое едва прикрывает купальник, как когда-то шла по длинному коридору Двенадцати Коллегий. Недобровольное возвращение в молодость, – я снова ничего не умею, некуда приткнуть образование и надо заново осваивать свое место в мире.

Я потом расскажу про первые два года, которые, как говорят эмигранты, вынь да положь, я сейчас про другое.

И вдруг обнаруживаешь, что из этого нагромождения снова выстраивается твоя жизнь. Разбросанные эмиграцией, как взрывом, кусочки твоей идентичности, словно притянутые каким-то гигантским магнитом, собираются в единое целое – и перед тобою опять ты. Ничего нового. Только платья стали легче и светлее.

Мне казалось, что я это уже умею: начинать заново. Малую эмиграцию я пережила, уехав из Петербурга в Москву, – вырванная с корнем из города, от которого не оторваться, втянутая могучим пылесосом московских страстей.

Тогда это тоже случилось вмиг: один телефонный звонок. Это выглядело так, как будто мне, актрисе городского театра, вдруг позвонил Роман Полански и пригласил в Голливуд. Да что там Полански! Слава человека, назовем его А.М., который вежливо спрашивал, не соглашусь ли я быть его партнером, затмевала тогда любой Голливуд. Он называл Петербург провинцией и носил не снимая черные очки, кожаную куртку с поднятым воротником и шапочку, опущенную до бровей. Но все равно с ним невозможно было пройти по улицам, спокойно поболтать в ресторане или просто сесть в поезд: что там девушки, – взрослые мужчины пробивались сквозь толпу вокруг него и робко протягивали руку, – только дотронуться до рукава. Даже нельзя было назвать его просто телезвездой: он был символом перемен, его считали самым красивым мужчиной на российском ТВ, и его голос вся страна слушала каждый день после программы «Время».

Мы спустились тогда с трапа, шли по узкому коридору аэропорта и уже видели, как впереди гудит и сверкает блицами толпа журналистов. И я вдруг почувствовала, как мне на спину легла его рука. Мы подошли вплотную к десяткам камер и вспышек. И тогда он мягко, но сильно подтолкнул меня вперед:

– Иди! Начинай!

Вот так тогда началась моя новая московская жизнь, она навалилась на меня как снег, как манна небесная, как море, в котором я, умелый пловец, ловко маневрировала своим парусником. Знаменитое десятилетие, когда казалось, что пусть ржавый, с налипшими ко дну ракушками, неповоротливый, громоздкий наш корабль медленно, неуверенно, но все-таки движется туда, где плещут европейские волны. А потом – еще несколько лет, когда, не веря, упираясь, подшучивая, злясь, наблюдали, как замирает ход и как мощное подводное течение, которое мы не замечали или не хотели замечать, снова относит нас туда, откуда, казалось, только что уплыли. Корабль скрипел, и с палубы смывало одно за другим все, что успели построить. Красивые лица на экранах сменились шутовскими, в кино показывали игрушечных солдатиков, а в новых студиях на Пятницкой закрывали программу за программой.

– Что будем делать? – спросила его, своего друга и партнера.

– Мы в этом не участвуем, – ответил А.М.

* * *Вот тут, на Балканах, я узнала, что такое по-настоящему поменять жизнь. Поменять запах в воздухе, учиться ходить по улице медленно, приноравливаясь к новому ритму, и не отшатываться, когда малознакомый человек кидается к тебе с объятиями, запоминать названия тоннелей в горах и долго подбирать украшения – московские здесь совсем не годились.

И я знала, что теперь, когда я выложила два года как плату за вход; когда я так привыкла к палящему солнцу, что в ванной на полочке стали один за другим засыхать крема от загара; когда чужая речь выжгла из моей головы все другие иностранные языки – дай Бог здоровья моему лондонскому акценту, – и когда в толпе этих дружелюбных лиц я начала различать сначала знакомых, а потом друзей, и вот тогда – я знала. Знала – должен был появиться и он. Красивый, знаменитый, в блеске рампы. И положить мне руку на спину. Мягко, но уверенно подтолкнуть вперед: «Иди! Начинай!»

– Ты не представляешь, как я тоскую по всему этому. Просто ломка. Как у наркомана. Я даже какую-то пустяковую программу на местном радио взяла. Раз в неделю. Наушники надела и чуть не заплакала.

– Но почему, почему ты от всего этого отказалась?

– Я от всего отказалась… Да и возраст. Пусть меня зрители запомнят молодой и красивой!

Он нагнулся над столом, чтобы совсем близко заглянуть мне в глаза:

– Да все это вообще ни при чем! Главное – жизнь, чтобы в тебе была жизнь! Витальность!

Он откинулся на стуле и смерил меня взглядом:

– Это только твое решение. Я же видел, как ты держишься перед камерой.

Тогда, в Белграде в «Трех Шеширах», на съемках этой простенькой сцены в ресторане, вдруг, как из ниоткуда, появилось и стало нарастать чувство совместного движения.

– Я видел, как ты держишься перед камерой. – Он стоял под дождем на булыжной мостовой, на его мокрое лицо падал свет старинного фонаря – и я не слышала в своей жизни лучшего объяснения в любви.

6

– Рюлова, как он всегда говорит именно то, что я хочу услышать? Он словно видит что-то во мне. А потом осторожно касается пальцем – чуть-чуть, – и я отзываюсь на это всем своим существом.

– Лена! Он актер, он эмпат. Он просто зеркалит тебя.

– Ты хочешь сказать, что он просто отражает мои чувства? Что у него нет своих?

– Ну, какие-то есть. Ему интересно. Иначе что бы он с тобой рядом делал все это время. Но это не то, что ты думаешь. Здесь нет понимания – только зазеркалье.

– Ты договоришься до того, что его вообще нет. И что я просто разговариваю со своим воображаемым другом.

7

– Это, конечно, против всех моих убеждений, это не профессионально, но я не мог… Я снял… нет, записал не в студии, так… я спел тебе. Вот, сейчас пришлю.

Он говорил немного смущенно. И было неясно, что именно его тревожит: то ли то, что голос не звучит как вживую, то ли то, что все это звучит слишком лично.

…Не дам ветру да те дира, не дам кише…Если бы кто-нибудь хотел собрать в одно целое все мои тайные желания, несбывшиеся ожидания, видения, в которых не смела признаться и самой себе, – он не мог бы придумать лучше, чем вывести на опустевшую сцену моей жизни этого человека. Подарок – остроумный, изящный и – безопасный. Как игрушка для ребенка, на которую он долго и вожделенно смотрел, отираясь у прилавка игрушечного магазина, – игрушка, о которую не порежешься.

Я давно догадалась, откуда это. Я узнала мягкую и ласковую усмешку человека, который теперь мог говорить со мной только издалека, чуть-чуть, осторожно поправляя линии на моей ладони.

Спустя месяцы после похорон жена моего брата решилась разобрать его стол. В самом углу, в маленькой бархатной коробочке лежало кольцо с голубыми камнями. И маленькая приписка – «Лене на др». Я открою эту коробочку и надену кольцо ровно тогда, когда он и хотел.

8

Вот чему я уже научилась на Балканах – это не суетиться. Не гнать, как в Москве, время – вперед, отбрасывая все без оглядки, – проехали, летим на новую встречу, новые люди, скорее, что успел за день, три телефона, мессенджер и по дороге еще заскочить в ГУМ. Здесь, как в замедленном кино, как в детстве на даче, время медленно подкатывается к тебе морской волной, и ты тянешь вино, глядя, как ковш Большой Медведицы почти касается холмов, черпая лунный свет и запах розмарина, и не стрелка отсчитывает мгновения твоей жизни, а звон цикад.

Мы плывем по теплым волнам. Останавливаемся, раскидывая руки, и плавно качаемся, лежа на спине и подставляя солнцу и брызгам свои лица. Потом снова плывем, он уходит вперед быстрыми и сильными движениями, куда-то к буйкам. Возвращается, стряхивая с лица воду, что-то рассказывает, прерываясь, ныряет. Мы говорим что-то необязательное, и иногда я даже и не слышу, чуть оглушенная плеском волн, но слова сплетаются, как брызги, и уже неважно и неясно, кто что сказал. Я плыву медленно, впитывая в себя каждую секунду: камни старой крепости на берегу, и открытый сияющий горизонт, и кораблик с игрушечной трубой и синей полосой по борту, и теплую ладонь солнца на своей макушке, и ловкие движения пловца, который кружит вокруг меня, и узкую улыбку на мокром лице, и этот темный балканский взгляд. Нет, не надо ничего останавливать, пусть так же неторопливо перекатываются эти мгновения, они уже все – мои.

– Слушай, вот только перестали разговаривать, я почувствовал, что замерз.

Мы озираемся – а где мы? Куда мы заплыли? Я уже и буйков не вижу.

– Наверное, мы уже в Хорватии.

– Что будем делать?

– А поплыли дальше, в Дубровник.

Это потом станет нашим мемом – плыть в Дубровник.

– Извини, я не ответила на твой звонок. Я плавала.

– В Дубровник?

– Нет. В Дубровник только с тобой.

– Ты на море. А я на берегу Дуная.

Чего я еще теперь умею? Я умею не думать о последствиях.

Лето было совсем маленьким. Да что там говорить – спасибо, что вообще выпали нам эти семь дней.

Мы все время говорим. Это такое известное возбуждение, когда только что закончено большое дело, и вроде уже ничего не надо делать, и кажется, что все еще тут, в твоих руках, и ты можешь что-то изменить или добавить, да и даже без этого отголоски нашего большого путешествия еще так живо звучат в головах, что мы продолжаем перебирать их, словно смакуя самые вкусные кусочки.