Полная версия:

История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий

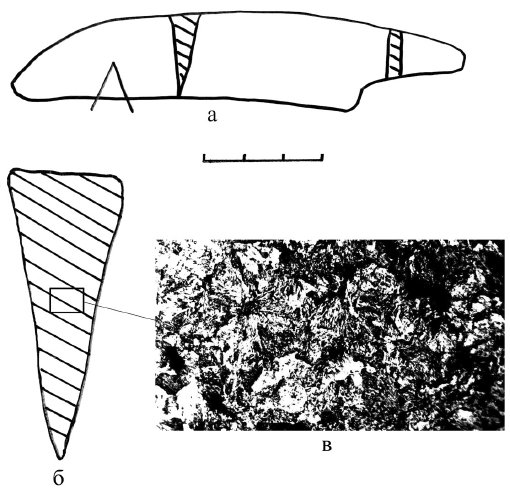

Рис. 6. Старший Ахмыловский могильник, погр. 766. Ан. 1139: а – нож, VII в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали с последующей мягкой закалкой); в – фотография микроструктуры х70 (сорбит)

Такая же картина наблюдается и в группе ножей, происходящих из комплексов, в которые входили кельты акозинско-меларского типа (КАМ): погр. 489; погр. 542; погр. 566; погр. 603; погр. 657; погр. 698; погр. 734; погр. 753; погр. 775.

Наконечники копий. Второй по численности категорией железного инвентаря в отобранной нами коллекции из Старшего Ахмыловского могильника являются наконечники копий – 59 экз. (Розанова, Терехова, 20026, с. 194). Типологическому анализу ананьинских наконечников уделено значительное внимание в работах А. Х. Халикова и В. С. Патрушева (Халиков 1977, с. 188–197; Патрушев 1984, с. 84–88). Оба исследователя придерживаются близкой классификационной схемы, по которой выделяются три типа изделий по наличию, степени выраженности или отсутствию продолжения втулки по центральной оси пера. В свою очередь каждый тип подразделяется по отношению длины втулки к длине пера на подтипы (по А. Х. Халикову) или на разновидности (по В. С. Патрушеву).

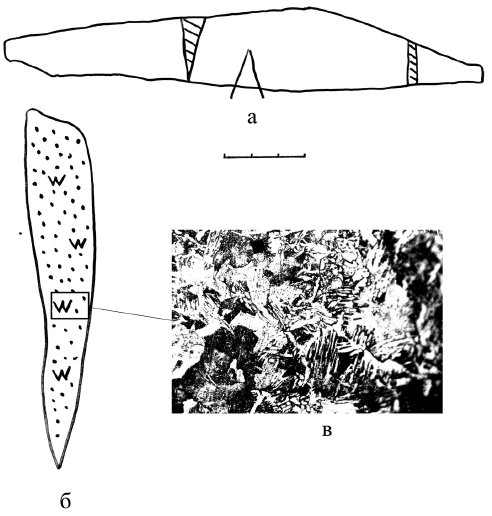

Рис. 7. Старший Ахмыловский могильник, погр. 93. Ан. 1091: а – нож, VII в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктуры, х200 (феррито-перлит, видманштетт)

К типу I относятся наконечники с продолжением втулки по центральной оси пера, к типу II – наконечники с имитацией продолжения втулки по центральной оси пера, к типу III – наконечники без продолжения втулки (Халиков 1977, с. 188).

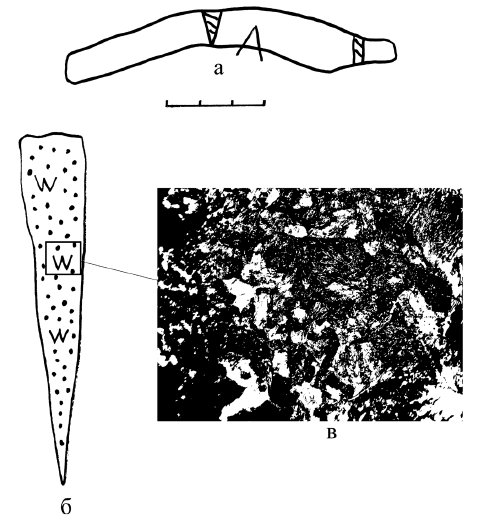

Рис. 8. Старший Ахмыловский могильник, погр. 875. Ан. 1136: а – нож VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктура, х70 (феррито-перлит, видманштетт)

Исследователи предлагают следующую хронологическую последовательность появления типов наконечников копий: тип I – самый ранний, появляется на территории Волго-Камья в начале VII в. до н. э. и бытует до конца столетия, тип II ориентировочно относится к середине VII в. до н. э. и встречается в VI в. до н. э., появление наконечников типа III относится к концу VII в. до н. э. и время их бытования распространяется на весь VI в. до н. э. (Патрушев 1984, с. 85–87; Халиков 1977, с. 194–195).

В своей работе мы берем за основу типологическую схему, предложенную А. Х. Халиковым и В. С. Патрушевым, останавливаясь на первом уровне типологического деления, т. е. на типах, так как более дробное подразделение не представляет интереса с технико-технологической точки зрения.

Выделяя тип I железных наконечников копий, оба исследователя полагали, что втулка, проходящая через центральную ось пера до острия, на всем своем протяжении была полой, в отличие от типа П. Это особенно хорошо проиллюстрировано в работе В. С. Патрушева, где на рисунке 45 в сечении пера наконечников типа I в месте прохождения втулки показано сквозное отверстие, тогда как у наконечников копий типа II сечение полностью заштриховано (Патрушев, 1984, с. 86).

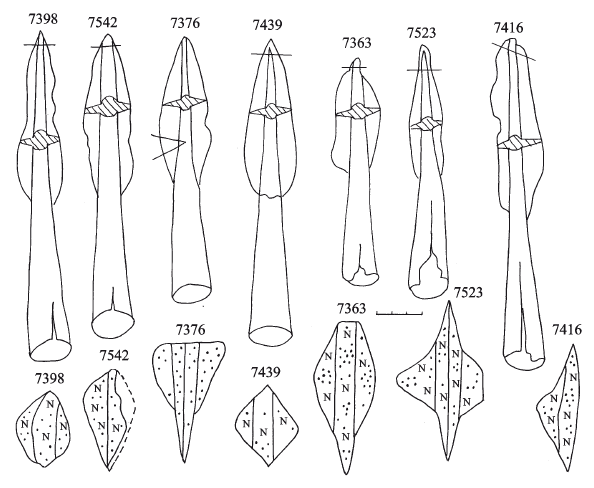

Проведенные нами исследования наконечников копий, относимых исследователями к типу I, не подтвердили использование подобной конструкции пера. Нами было металлографически изучено 24 экз., по форме относящихся к типу I (рис. 9; 10, а). Образцы отбирались таким образом, чтобы получить либо полное сечение пера, либо часть его, захватывающую не только лопасть, но и втулку (рис. 10).

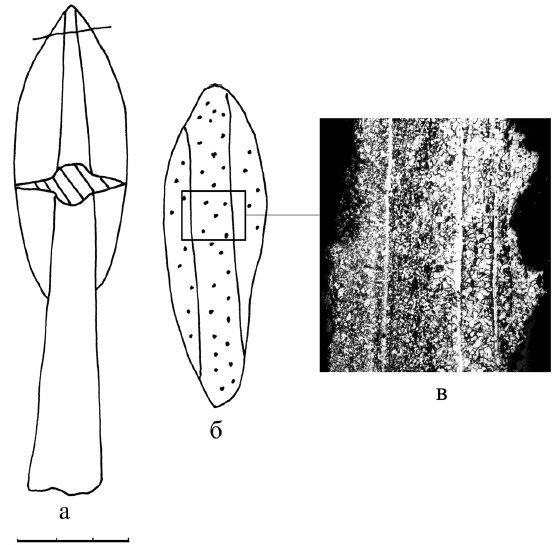

Установлено, что втулка наконечника копья в той части, где она проходила через перо, не являлась полой. Как свидетельствуют данные, полученные при микроскопическом исследовании образцов, перья наконечников, относимых А. Х. Халиковым и В. С. Патрушевым к типу I, были изготовлены с помощью кузнечной сварки нескольких конструктивных деталей (рис. 10, б – в). Основу пера составляла раскованная пластина соответствующей формы, на которую с двух сторон были наварены полосы металла (ребра жесткости), имитирующие продолжение втулки.

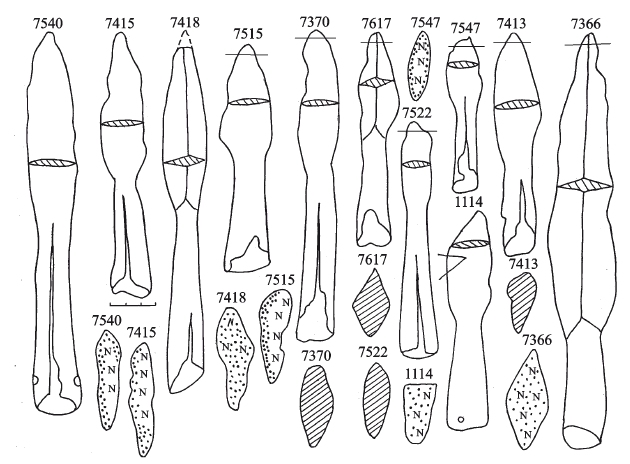

Рис. 9. Наконечники копий типа

Удалось проследить следующие варианты соединения пера копья с полой втулкой. Вариант А. Втулка формовалась отдельно на оправке и затем приваривалась к перу с наварными ребрами жесткости. Вариант Б. Основа пера и втулки формовались из одной заготовки, часть которой расковывалась и сворачивалась на оправке во втулку, а на плоскость пера с двух сторон по осевой линии наваривались ребра жесткости, имитирующие продолжение втулки. Вариант В. К основе пера с двух сторон по осевой линии приваривались полосы металла, длина которых превышала длину пера. У основания пера они соединялись и сваривались. Затем расковывались и на оправке сворачивались во втулку.

Рис. 10. Старший Ахмыловский могильник, погр. 247. Ан. 1103: а – наконечник копья типа I, VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (сварка); в – фотография микроструктуры, х70 (сварные швы, феррито-перлит)

Все операции проводились в горячую и требовали огромного мастерства и специальных приспособлений. Конструктивная сварка не была качественной (в ряде случаев хорошо видно невооруженным глазом как по сварному шву расслоились основа пера и наварные ребра жесткости).

Конструктивная схема наконечников копий типа I сложна, трудоемка и может быть оправдана лишь необходимостью подражания бронзовым образцам, хорошо известным в ананьинской среде.

Первые попытки воспроизвести в новом материале форму ананьинских бронзовых непрорезных наконечников копий, видимо, следует связывать с биметаллическими образцами. Например, биметаллическое копье из 314 погребения Старшего Ахмыловского могильника также состояло из нескольких конструктивных деталей. К сожалению, металлографического анализа этого экземпляра не проведено. Можно лишь предположить, что железное перо с ребрами жесткости, имитирующими продолжение втулки, было изготовлено вышеописанным способом с помощью кузнечной сварки, а бронзовая втулка была прилита к основанию пера.

Подобная схема соединения пера и втулки корреспондирует с предложенным нами вариантом А, который, видимо, следует рассматривать как наиболее ранний.

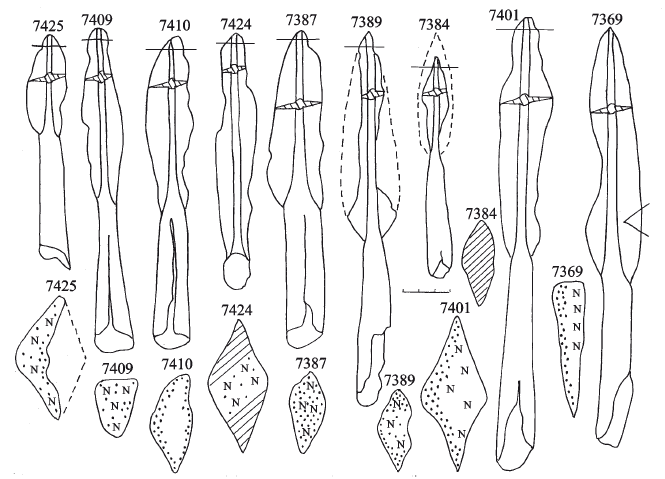

Наконечники копий типа II (по А. Х. Халикову и В. С. Патрушеву) представлены в исследованной коллекции 20 экз. (рис. 11). Образцы для металлографического анализа отбирались по возможности с полного поперечного сечения пера, что позволило проследить его конструкцию. Установлено, что на большинстве изделий этого типа основа пера, ребро жесткости и втулка составляют единое целое (рис. 12), т. е. сформованы из единой заготовки с использованием обжимок и оправок (например, наконечники копий из погр. 215).

Однако в небольшом количестве (четыре экз.) выявлены изделия с наварным ребром жесткости (погр. 114; погр. 284; погр. 711; погр. 889). Формовка пера и втулки этих наконечников осуществлялась либо по схеме, описанной выше как вариант Б, либо как вариант В.

Рис. 11. Наконечники копий типа

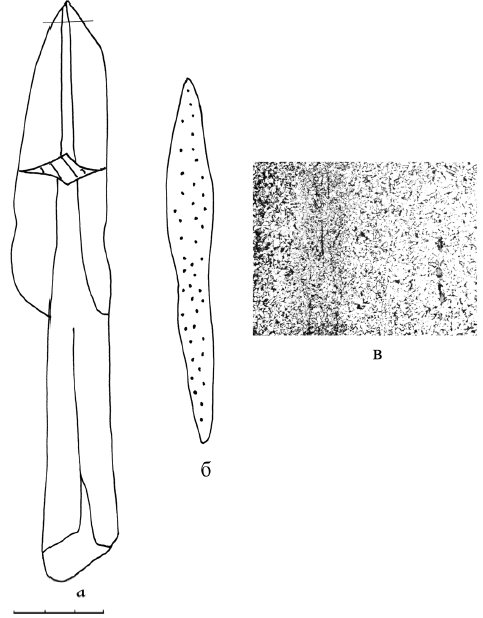

Наконечники копий типа III наиболее просты по конструкции (рис. 13). Как показало микроскопическое исследование 15 экз., все они откованы из единой заготовки (рис. 14). Часть заготовки раскована и сформована на оправке во втулку, из остальной части отковано перолинзо-видного или вытянуто-ромбического сечения.

Технологическая характеристика наконечников копий из Старшего Ахмыловского могильника, полученная в результате металлографического исследования изделий всех трех типов, свидетельствует о том, что при их изготовлении использовалась сталь либо сырцовая, либо специально полученная путем цементации. Большинство наконечников типов I и II отковано из сырцовой стали (соответственно 24 из 24 экз. типа I, 14 из 20 экз. типа II). В ряде случаев основа пера отковывалась из пакетированного металла. С использованием приемов цементации отковано шесть наконечников типа II, три из которых термообработаны (погр. 74; погр. 215; кв. Б9).

Рис. 12. Старший Ахмыловский могильник, погр. 2265. Ан.7387: а – наконечник копья типа II, начало VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктуры, х70 (феррито-перлит)

Рис. 13. Наконечники копий типа III

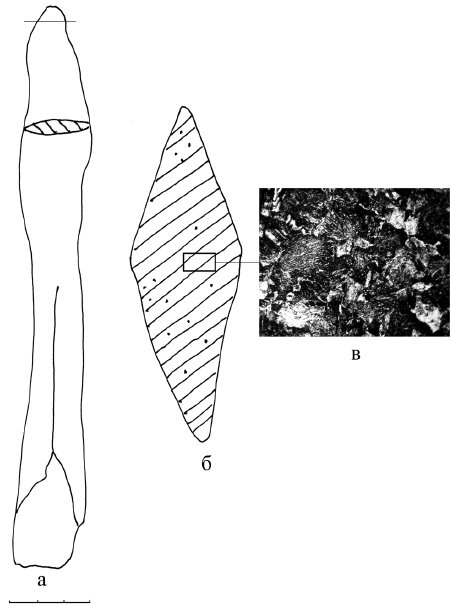

Рис. 14. Старший Ахмыловский могильник, погр. 74. Ан. 7370: а – наконечник копья типа III; б – технологическая схема изготовления (целиком из качественной стали); в – фотография микроструктуры, х200 (сорбит)

В отличие от предыдущих двух типов, большая часть наконечников копий типа III изготовлена из цементированной стали (пять экз.) или с использованием приема цементации (семь экз.). Термообработку сохранили четыре экземпляра, происходящие из культурного слоя могильника (рис. 13, ан. 7370, 7413, 7522, 7617). Только три изделия типа III изготовлены из сырцовой стали. Один из наконечников типа III был изучен украинскими исследователями. Он откован из качественной специально полученной (цементированной) стали (Шрамко и др. 1977, с. 70).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Характеристику сырьевого материала см.: (Завьялов, Розанова, Терехова, 2007, с. 10–12).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов