Полная версия:

Двоевластие. Роман о временах царя Михаила Федоровича

Князь веселый въехал во двор и, сойдя с коня, легко взбежал на крыльцо. Шустрый домашний отрок подбежал к Антону.

– Иди, твой господин вернулся!

Антон вздрогнул, словно от удара, и нехотя пошел в горницу.

Князь, приветливо улыбаясь, кивнул ему головою и спросил:

– Что людишки наши?

– Живем твоей милостью, батюшка-князь, – ответил Антон и, переминаясь, прибавил: – Влас с вотчины твоей приехал.

– Влас? – встрепенулся князь, – зови его. С какими такими вестями? Али худо? – Он взглянул на Антона, и его тревога усилилась. – Знаешь? Говори! – сказал он, подходя к Антону.

Тот упал ему в ноги.

– Ох, батюшка-князь, дурные, черные вести! Не доглядели твои слуги верные.

Князь тяжело перевел дух.

– Что случилось? – тихо спросил он.

– Сына твоего скрали скоморохи! Княгинюшка…

– Сына! Скоморохи! – не своим голосом вскрикнул Теряев.

Антон взглянул на него и испугался – так от гнева перекосилось лицо князя.

– На конь! В погоню! Зови Власа! – вдруг закричал князь, быстро схватывая шлем и меч.

– Куда заспешил, Терентий Петрович! – послышался дружеский веселый вопрос, и Шереметев вошел в горницу.

– Домой, в вотчину! – отрывисто ответил князь.

– С чего? Или попритчилось что?

– Притчиться мне не может, а просто сына скрали… наследника моего, сердце!.. – и он сжал руки так, что они хрустнули.

Лицо Шереметева сразу изменилось.

– Ах, горе какое! Ах, беда какая! Как же так?

– Скоморохи!

– А завтра тебе в ночь на встречу ехать!

– О, эта встреча! – воскликнул князь. – Ну как мне радоваться с ними, когда такая тоска в сердце? А? Что же ты, смерд? – крикнул он вдруг на молча стоявшего Антона.

Последний кубарем вылетел из горницы и, ворвавшись в избу, заорал благим матом:

– Вставайте, что ли, черти! На конь все, живо! Князь на вотчину едет!

Через несколько минут все было готово к отъезду.

Словно спасаясь от врагов, мчался князь на своем аргамаке, и за ним едва поспевала его малая дружина. Бурей пролетели они через деревни, встречавшиеся на пути, вздымая облака пыли, и мужики, бросив свои работы, пугливо шептались:

– Видно, опять воры или ляхи на нас идут: ишь как князь Терентий Петрович промчал!

– Борони Боже! Может, на его вотчину наехали!..

На пятидесятой версте Антон, задыхаясь, сказал князю:

– Князь-батюшка, дадим коням передых. Неравно зарежем таким угоном!..

Князь словно очнулся и взглянул на своего коня. Кровавая пена летела с него клочьями, бока судорожно вздымались, и, когда князь сдержал его бег, видно было, как дрожали ноги коня.

– Твоя правда, – ответил с досадою князь, – передохнем часа с два времени. Коней отводить, потом вытереть досуха и напоить. Ишь, замаялись! А ко мне посланца зови!

Князь сошел с коня у дороги и, войдя на опушку леса, стал взволнованно ходить взад и вперед. Антон принял его коня. Дружинники друг за другом подъезжали к месту стоянки на измученных конях и облегченно вздыхали, с трепетом косясь на сумрачного князя.

– Иди к князю! – сказал Антон Власу, когда тот подъехал.

Влас взглянул в сторону князя и обомлел, но все же сделал несколько шагов и, не доходя до князя, упал на колени и пополз к нему, воя и причитая:

– Будь милостив, князь-батюшка! Неповинен я, подлый смерд твой, в беде твоей. Послали меня, раба твоего недостойного, умишком скудного, до твоей милости, чтобы всю правду тебе сказать, как перед Богом!

Он медленно подползал, ежась от страха, и выл все жалобнее, надрывая душу. Князь остановился, взглянул на него, и у Власа на миг онемел язык – так грозен показался ему его владыка.

Высокий, широкий, с сухим, острым лицом, обрамленным черными, как смоль, волосами, с горящим взглядом, князь в своем золоченом шлеме со стрелкою, в сверкающих латах, с мечом у бока действительно олицетворял в эту минуту властную силу, не знающую преград в своем гневе.

– Говори, смерд, все, как было! Откуда скоморохи взялись?

– На Москву шли, царь-батюшка; по пути зашли, по пути!

– Кто позвал?

– Княгиня-матушка зазвала. Скуки ради, чтобы потешить ее, матушку, и князюшку.

– Днем?

– Днем, батюшка, сейчас, почитай, после обеда.

– А потом ушли и увели?

Антон осторожно подошел к князю и положил на землю высокое седло. Князь в изнеможении опустился на него.

Влас задрожал при его вопросе.

– Не так, батюшка! Они у нас заночевали, а в утро…

– Ночью бражничали?

– Не смею грех утаить! Было!

– Ну, ну!.. И как увели?

– Под утро. Ушли это они – и все. А потом князюшка с сенными девками в сад убег, в прятки, слышь, играли. Он и сгинул. Пошли искать, а из тына-то целая тычина вынута, а подле той тычины княгинюшка опоясок нашла и обмерла.

Князь вскочил.

– И княгиня больна?

– Ой, больна, батюшка! Меня девка Наталья к тебе погнала, а Ерему – за бабкой-повитухою, а Акима – в погоню. Может, и нагнал злодеев-то!

Князь схватился руками за голову. И Анна больна, может – умирает: ведь она на сносях была. И, не будучи в силах сдержать нетерпение, он снова приказал седлать едва передохнувших коней.

Садясь на коня, он вдруг словно вспомнил.

– А ты бражничал тоже? – спросил он Власа.

Тот упал ему в ноги.

– Согрешил окаянный! Как и все!

– Двадцать батогов! – сказал князь Антону и вскочил в седло.

И снова началась бешеная скачка.

Мрачные мысли заполнили голову князя. Скрасть его наследника, его гордость! Не иначе тут, как чей-то злой умысел. Слов нет, крадут детей скоморохи, но еще слышно не было, чтобы из княжьей усадьбы увести осмелились. Может, и дома где-нибудь гнездится измена.

– Я покажу им! – почти вслух произнес князь, и в его глазах словно сверкнули молнии.

Наконец показалась усадьба. Князь вынесся вперед, оставив всех далеко за собою, и, подлетев к воротам, быстро соскочил с коня. С наворотной башенки его заметили еще издали, и, едва он подъехал, как настежь распахнулись ворота.

Мрачнее тучи вступил князь на свой широкий двор и почти не взглянул на челядь, что стояла на коленях позади Степаныча, растянувшегося плашмя.

– Где княгиня? – спросил он, ни на кого не глядя.

– В бане, князь-батюшка, – ответило несколько робких голосов.

Князь отпоясал тут же на дворе свой меч, снял шлем и латы, отдал их Антону и в одном шелковом кафтане пошел прямо в баню, стоявшую на заднем дворе, недалеко от сада.

– И будет вам ужо! – сказал Антон перепуганной дворне.

Князь вошел на крыльцо бани и несколько мгновений простоял, собираясь с силой; потом он разом толкнул дверь и вошел в первую горенку. Там сидели высокая, сухая, с желтым, сморщенным лицом старуха и несколько сенных девушек. Увидев князя, они взвизгнули и повалились ему в ноги. Одна старуха не стала на колени и смотрела на князя живыми черными глазами.

Князь пытливо посмотрел на нее и спросил:

– Ты и будешь бабка-повитуха, что из Коломны?

Старуха отрывисто поклонилась князю в пояс и ответила:

– Истину, батюшка, молвил. Я и есть!

– А звать тебя?

– Звать, батюшка-князь, Ермиловной с Сорочьих.

– Ты же и княгиню пользуешь? Что с ней?

– С испуга выбросила, батюшка. Согрешила! Ты уж не будь к ней немилостив, – бойко проговорила она, снова отрывисто кланяясь.

Князь сверкнул на нее взором, но она не потупилась.

– Ведь не с охотки, – продолжала она. – Я к тому, что теперь она в расслаблении. Напугаешь ее, руда бросится, и не заговорить мне… Помрет!

Князь вздрогнул и отступил.

– Помилуй Боже! – сказал он смиряясь. – А заглянуть можно?

– В щелочку! Подь сюда!

Девки все время стояли на коленях и давались диву, как сумела смирить Ермиловна грозного князя. Воистину привороты всякие знает.

– Посмотри и иди! – сказала тем временем старуха, – а я подготовлю ее, болезную… После придешь.

– Ладно, старая, – ответил князь и осторожно заглянул в щелку.

В предбаннике, прямо на полу, на пышной перине лежала молодая княгиня в полубесчувственном состоянии. Бедная! Как побледнела она: лежит, что плат, белая. Лицо – осунулось, нос и подбородок заострились, а вокруг глаз легли темные круги. Сердце князя сжалось тяжелым предчувствием. Он обернулся к старухе:

– Умрет княгиня – не видать тебе Коломны!

– Зачем умирать! Жить будет, – ответила старуха. – Иди пока что, а то еще по голосу признает, всполохнется.

Князь осторожно вышел, прошел в дом, вошел в молельню, всю завешанную образами, и упал на колени пред иконою Николая Чудотворца. Некоторое время он лежал молча, прижавшись лбом к полу, потом поднял голову и, широко крестясь, заговорил:

– Святый угодник и чудотворец, вразуми и наставь! Да не знает мое сердце злой неправды, да не опустится рука моя на невинного. Владыко и чудотворец, не оставь милостью: помоги сына найти, а я за то воздвигну храм имени твоего. – Он обернулся к иконе Варвары-великомученицы. – Пошли, угодница, здоровья княгинюшке. Закажу паникадило чистого серебра в три пуда!

Он встал и приложился к образам; после того он, успокоенный, вышел на крыльцо и позвал Антона.

– Зови Степаныча! – сказал он, садясь на крыльцо.

Не подошел, а подполз, как раньше Влас, к нему старший ключник.

– Ну, мой верный слуга, расскажи-ка мне, – начал с суровой усмешкой князь, – как ты скоморохов господским добром угощал да всю ночь с ними, старый пес, бражничал?

– Смилуйся, князь! – стукаясь лбом, заголосил ключник, – с приказа княгинюшки брагой и пивом поил.

– Что же это она на всю ночь гульбу заказала вам всем? Не верится что-то!

– Смилуйся, князь! – повторил Степаныч.

Князь встал.

– А сведи меня к месту, где татьба соделана!

Степаныч поднялся и неуверенными шагами пошел впереди князя.

– Тут, батюшка, – указал он на место, где из тына был выворочен тяжелый столб.

Князь заглянул в яму.

– Ишь, локтя два земли выкопано, – сказал он, – одному и не управиться. А кто дозором ходил в ту ночь?

– Яшка Пузырь да Никашка, да Петька Гуляйко!

– Позвать!

Антон бросился к службам. Три здоровенных парня вышли и упали на колени.

– Чай, тоже бражничали? – спросил князь с усмешкой.

– Бес попутал! – воскликнули все трое.

– А ну! Всыпь им столько батожьев, чтобы глаза на лоб вылезли, да здесь же, у колдобины! – распорядился князь и пошел назад к крыльцу.

Княжие дружинники по зову Антона распнули парней и начали расправу.

– А кто с Мишенькой был? – спросил князь Степаныча.

– Пашка да Матрешка, батюшка-князь!

– Позвать!

И опять, валяясь в ногах князя, завыли и заголосили две сенные девки. В знак печали они остригли свои длинные косы и разорвали сарафаны.

Князь злобно посмотрел на них.

– На том свете вы за раденье свое ответите, а теперь под Казань грех замаливать пойдете. Есть там у меня вотчинка, а по соседству монастырек. Туда и будете!

Пашка без чувств упала на землю.

Из толпы челяди выступил огромный детина и опустился на колени.

– Смилуйся, князь, невеста просватанная. Матушка-княгиня сама благословить изволила.

Князь нахмурился.

– Звать тебя?

– Аким, во псарях у твоей милости.

– Ты погоню правил?

– Истину говоришь. Только что я мог? – он развел руками. – Лошаденки худые, кругом лес; опять, может, два часа, может, три спустя хватились. Они тропинками да чащей!

– С кем ездил?

– А тут пять людишек прихватывал.

– Всем по двадцати батогов! – решил князь и поднялся. – А его повесить! – сказал он Антону, указывая на Степаныча.

Стон и крики огласили усадьбу. Князь сидел в своей горнице и, сжимая голову руками, снова думал неотвязную думу.

«Кому надо? Не иначе, как по наговору сделано. И где спрятали? Может, и найти уже поздно. Убили, искалечили!» – вспомнил он, как недавно казнили скоморохов за то, что подьячего сына скрали и очи ему выжгли, вспомнил и вскочил, словно ужаленный.

О-о-о! И что за горемычная его доля! Что за муки мученические!

«Искать! Погоня! А где искать? Куда гнаться? – Он снова сел. – Ну хорошо! Завтра и эти дни много скоморохов на Москву придут. Что же, всех в застенок не перетаскаешь!.. Ах, не будь этих дней, – снова с горечью подумал он, – нарядил бы погоню во все концы, сидел бы сам подле Аннушки! А тут тоска на сердце, душа – что туча, а должен ехать и со светлым лицом делить царскую радость».

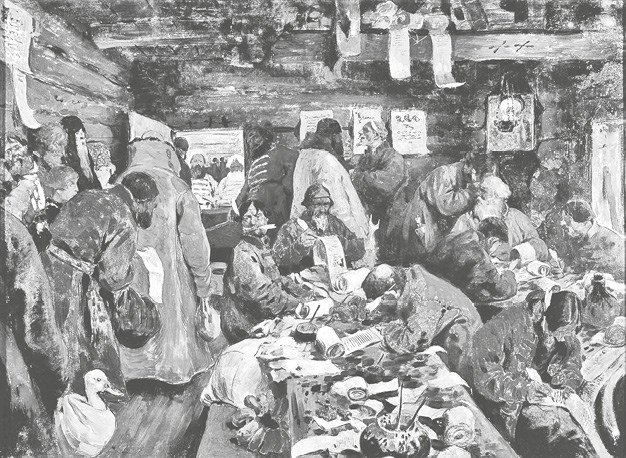

С. В. Иванов. В приказе московских времен. 1908

Он заломил руки. Лестно отличие царево, да подчас ой как тяжка его великая ласка.

– Батюшка князь! – окликнул его с порога Антон, – девка Наталья к княгинюшке тебя просит. Оповещена она.

Князь быстро встал, отер тылом кулака глаза и пошел к ней. Все ушли и оставили их одних. Уж и целовались они, и плакали! Горе словно крепче спаяло их, и князь, на миг позабыв о сыне, думал только о ее здоровье.

– Как выздоровлю, по монастырям пойду. Отпусти меня, господин мой! – воскликнула княгиня.

– Да нешто я против? Молю Бога! Только сама-то ты, сама-то недолго недужься. Ты в монастыри, а я погоню наряжу да в разбойном приказе оповед сделаю, да боярину Петру Васильевичу отписку дам. Пусть он и в Рязани у себя поищет.

И долго они говорили, утешая и лаская друг друга. Лютая злоба стихла в сердце князя и сменилась тихою грустью.

К вечеру он простился с женою.

– Завтра на Москве дела, а в ночь встречать нашего батюшку выеду. В почете мы! – прибавил он с усмешкою. – А ты поправляйся. Бабка-то сама по себе, а дьячку вели у нас в часовне читать все время!

Княгиня с плачем бросилась в его объятья.

Князь вышел и приказал Антону готовиться в дорогу.

– Да спроси челядь, кто из них лучше в лицо скоморохов помнит. Двоих на Москву возьми. Лошадей дать под них! А Пашку с Матрешкой в монастырь не надо. Пусть просто живут; на тягло их туда, в вотчину. Ну, готовься!

IV

Встреча отца с сыном

Не радостен и не светел лицом был князь Теряев, собираясь на великую торжеством встречу митрополита ростовского Филарета Никитича.

– Ты уж не кручинься так-то! – уговаривал его Федор Иванович, – смотри, может, завтра твои людишки скоморохов выследят. Тогда живо мальчонку найдем.

Теряев в ответ вздохнул, обряжаясь в свои лучшие доспехи. Он надел дорогой шелковый тешляй, а поверх его – легкий бахтерец с нашитыми на плечах, спине, груди и локотниках серебряными с золотою насечкою пластинками, надел наручи и наколенники из такого же серебра, зеленые сафьяновые сапоги с серебряными подковками и подвязал меч.

Шереметев вышел проводить его на крыльцо. Княжеские дружинники стояли нестройной толпою. Антон держал в поводу серого в яблоках аргамака.

– Ну, пока что прощай! – сказал Теряев, надевая на голову легкий шелом с острою верхушкою.

Шереметев усмехнулся.

– В полудень встренемся. Я при царе буду!

– Ин так!

Князь вскочил на коня и взял в руки длинное копье. Дружинники вмиг очутились тоже на конях. Ворота раскрылись, и конный отряд с князем Теряевым во главе медленно поехал по спящему городу за реку Пресню.

Неизвестный художник. Портрет царя Михаила Федоровича. 1815

Царь Михаил Федорович, чтобы почтить своего отца, выслал ему три почетных встречи: первую – в Можайск с архиепископом Рязанским Иосифом и князьями Дмитрием Михайловичем Пожарским и Волконским, вторую – на Вязьму с вологодским архиепископом Макарием, боярином Морозовым и думным дворянином Пушкиным, третью – с митрополитом Ионою, князем Трубецким и окольничим Бутурлиным – на Звенигород и на полупуть – князя Теряева-Распояхина с тем, чтобы последний, увидев великого страдальца, поскакал к нему, царю, оповестить о приближении его батюшки.

Князь проехал верст двадцать и стал станом, далеко вперед себя услав четырех конных, чтобы, взлезши на деревья, сторожили с верхушек дорогу. Сам же он, сойдя с коня, но не снимая доспехов, встретил восходящее солнце с мрачными думами и тоскою на сердце. Всюду мерещились ему то его Миша, то любимая жена. Мечется она, быть может, умирая, и в тоске кличет его, а он должен со светлым лицом оповестить царю великую радость. Видится ему Миша: тащат его лютые разбойники, каленым железом вынимают светлые глазки, бьется он в руках палачей, зовет своим голоском тятю, а его тятя должен со светлым лицом оповестить царю великую радость.

– Горе мне, горе! – закричал не своим голосом князь и в отчаянии упал в траву ничком.

Антон, видя отчаяние своего господина, перекрестился и, вздохнув, сказал:

– Не коснусь волос своих, пока не объявится молодой князюшка!

Этот обет несколько утешил его волнение. Вдруг он увидел мчавшихся к ним трех всадников.

– Едут, едут! – кричали они, показываясь в облаках пыли.

Антон подошел к князю и тихо позвал его. Теряев поднял голову, и лицо его выражало полное недоумение, словно он только что проснулся.

– Едут! – сказал Антон господину.

Князь тотчас вскочил на ноги и быстро оправился.

– Коня!

И кони помчались, гремя доспехами, в Москву.

Толпы народа уже запрудили улицы. Князь со своим отрядом домчался до Кремля и сошел с коня.

На площади, от царского терема, от Красного крыльца Трубецкой двумя шпалерами ставил стрельцов в зеленых кафтанах с алебардами в руках. Увидев князя, он кивнул ему.

– Едут, – ответил Теряев и вошел в теремные ворота.

Во дворце шла суета. Окольничие, бояре, думные, стольные, кравчие – все, кто знатнее и местом выше, толпились в царских покоях, готовясь к выходу. В длинных парчовых кафтанах с воротами, подпиравшими их стриженные в скобку затылки, с длинными бородами, в высоких шапках, они важно ходили и стояли, не будучи в силах сделать ни одного свободного движения. Увидев князя, они окружили его.

Князь поднял руку и сказал:

– До царя-батюшки. Где царь?

– В молельной! – ответили все хором, а боярин Стрешнев прибавил:

– Сейчас из Вознесенского прибыл, у матушки-царицы – дай ей Бог многая лета здравствовать! – благословение принял.

В это время к Теряеву подошел окольничий Борис Михайлович Салтыков:

– Государь-батюшка в беспокойстве.

– Иду! – ответил князь.

Царь Михаил Федорович, окруженный слугами, перешел из молельни в свой покой и оканчивал свое одевание. Князь вошел и опустился на колени.

– Государь, твой батюшка – да продлит Бог его жизнь – на три часа времени пути от Москвы, – сказал он и, ударившись лбом об пол, поднялся на ноги.

Царь милостиво кивнул ему головою.

– Спасибо на доброй вести, князь! Жалуем тебя в свои окольничие!

Салтыковы нервно дернулись на своих местах.

Теряев снова стал на колени и стукнулся лбом в землю, сказав при этом:

– Жалуешь не по заслугам убогого раба своего!

– А теперь поди, – милостиво приказал государь, – прикажи звон поднять. Уж и велика радость моя! – прибавил Михаил.

Его молодое, несколько грустное лицо осветилось неподдельною радостью, и на карих глазах блеснули слезы.

– А мы, государь, твоей радостью рады, холопы твои! – поспешно ответили ему Салтыковы, рабски целуя его в плечо и почтительно беря под руки, чтобы вести. Теряев вышел на Красное крыльцо и махнул рукою. И тотчас загудели колокола Успенского собора, подхватили их звон колокола, доски и била других церквей, и воздух наполнился радостным гулом.

Тронулось шествие из Кремля с хоругвями, с крестами и иконами за реку Пресню. Народ двигался густыми волнами по улицам, напором своих боков ломая заборы, срывая ставни, давя и толкая друг друга. Все двигались к месту встречи царского отца с сыном, и скоро огромное поле было все засеяно людьми всякого звания, возраста и пола.

Капитан Эхе терся тут же в толпе, стараясь протискаться вперед. Пыхтя и сопя, он деятельно работал локтями, словно в разгар битвы, и со всех сторон на него сыпалась отборная брань. Но капитан смело двигался вперед и наконец остановился в переднем ряду, возле какого-то дьякона. Нос у последнего был сизый, обрюзглое лицо лоснилось от пота, синие губы отвисли, и он бормотал про себя:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!

– Едут, едут! – гулом пронеслось по толпе.

И действительно в облаках пыли показалось торжественное шествие. Впереди шли вершники по два в ряд, за ними целый полк стрельцов, ездивших за высоким пленником, и наконец огромная карета, запряженная восемью лошадьми цугом, а сзади – царские встречные и опять стрельцы и дружины высланных навстречу князей и бояр.

Едва показалось это шествие, как в царском стане произошло замешательство. Заколебались в воздухе кресты, завеяли хоругви, и длинным рядом установилось духовенство по чину. Царь без шапки, с радостным, ликующим лицом пошел быстро, как юноша (ему было в то время двадцать три года), забыв о царском сане.

Царь Михаил Федорович встречает за Москвой родителя своего Филарета Никитича. 1619 год. Гравюра Б. Чорикова. XIX в.

Шествие остановилось. Из колымаги вышел высокого роста человек в монашеской рясе и в клобуке и двинулся к своему царственному сыну.

После тяжкой разлуки и треволнений сын увидел своего отца, пред которым в робости привык всегда покорно смиряться. После гонений и плена отец увидел наконец своего сына, возмужавшего, окрепшего, волею народа вознесенного на необычайную высоту. И этот взволнованный отец, почитая высокий сан своего сына, упал на землю и распростерся пред ним. Сын с воплем изумления и радости упал тоже. «И оба лежали на земле, из очей, яко реки, радостные слезы проливая», – повествует летописец.

Все поле огласилось плачем, но это были радостные слезы. С просветленными лицами поднялись разом отец и сын и бросились в объятия друг друга. Народ обнажил головы и упал на колени.

Даже Эхе сдернул свою прилбицу и стал на колени.

– Да, да, – бормотал он, – они должны быть очень рады!

– Очень, очень, – передразнил его дьяк, – «и ангелы ликуют на небесех» вот; а ты, латинец, – «очень»! – и дьяк поднял вверх палец.

Шествия сомкнулись. Отец-инок с сыном-царем, держась за руки, вошли в колымагу, и поезд тронулся к Кремлю. Народ побежал рядом, сдавливая участников торжества. Все уже знали, что на Красную площадь выкатили бочки вина, и все спешили на даровое пиршество.

Гул от звона и веселых кликов стоял в воздухе. Митрополит Филарет сидел, держа за руку своего сына, а другою благословляя народ, и слезы умиления катились по его суровому, изможденному лицу.

– Словно вновь рождаюсь! – говорил он, а его сын заливался слезами и целовал отцовскую руку.

У Кремля их снова встретило духовенство. Филарет вышел из колымаги и приложился к вынесенным иконам. В соборе его встретил находившийся в то время в Москве Феофан, патриарх Иерусалимский. Отстояв благодарственный молебен, Филарет вошел наконец во дворец и час спустя остался с глазу на глаз со своим венчанным сыном.

А в Москве шел пир. Выпущенные из тюрем колодники, пропойцы, ярыжки, скоморохи метались по улицам, наполняя их криками, песнями и бесчинствуя среди общего ликования.

Великий отец венчанного сына твердым шагом вошел в царские палаты и сказал сыну:

– В молельню!

Сын повел отца через приемные покои, через тронную палату, через свои горницы и ввел его в угловой покой, весь завешанный образами, пред которыми в драгоценных паникадилах тускло мигали неугасимые лампады. Дневной свет, врываясь через разноцветные стекла окон, побеждал таинственный сумрак углов, и свет лампадок тенями скользил по строгим ликам угодников.

В углу перед киотом стоял аналой, а пред ним был разостлан коврик.

Филарет вошел, осенил себя широким крестным знамением и, став на колени, припал головою к полу. Сын опустился с ним рядом в своем великолепном царском уборе, и трогательную картину являли они собою в этот торжественный момент.

С почтением, близким к благоговению, смотрел сын на своего отца, а тот в темной рясе, с серебристыми волосами, со строгими чертами подвижнического лица подымал свой стан, благоговейно крестился и снова с умилением бился головою пред иконами. А сын не мог молиться, тронутый молитвами своего отца. Он смотрел и думал, как он мал и скуден пред своим великим отцом, так много послужившим родине, так пострадавшим за нее и от своих, и от недругов. Чувствовал он, что близок миг, когда отец призовет его к ответу, и собирался с думами, и трепетал, и боялся, забыв свой трон и венец, и видел себя только покорливым сыном.

А Филарет продолжал молиться; и слезы оросили его лицо, и благодарностью смягчились его суровые и энергичные черты.

О чем он молился?

Неисповедимыми путями ведет Господь жизнь человека, умаляя великого, возвеличивая малого. Может быть, пред умственным оком Филарета (Федора Никитича Романова) промелькнула вся его жизнь. С молодости судьба взыскала его, наградив умом, доблестью и красотою. В ранних годах, водя войска на окраины, он покрыл себя славою победителя и пленял всех обаянием своей личности. Было время царствования слабого Федора Ивановича и потом Бориса Годунова, когда он считался первым щеголем при дворе, и много женских сердец завидовали счастью Ксении Шестовой, ставшей его супругой. Но сильнее их завидовал своему боярину пугливый Борис Годунов, и наконец его зависть разразилась опалою. Силою постригли Федора Романова в монахи и заключили в Антониево-Сийскую пустынь, где он промучился шесть лет, разлученный с женою (тоже постриженной) и дорогими детьми. Дмитрий Самозванец возвратил его, возвел в сан митрополита Ростовского и Ярославского и дал ему душевный покой. Но недолго наслаждался им Филарет Никитич. Наступило Смутное время. Тут он показал всю свою доблесть, величие духа своего. Он был послан для переговоров с поляками к польскому королю Сигизмунду, но его посольство превратилось в тяжкий плен, длившийся целых шесть лет.