Полная версия:

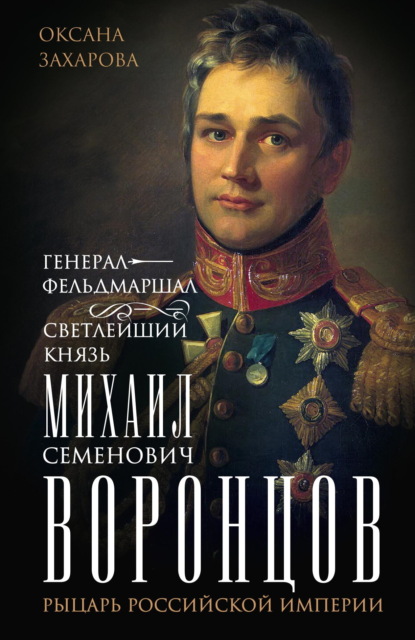

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Семенович Воронцов. Рыцарь Российской империи

Европа конца 1800 г. находилась на пороге войны, граф С. Р. Воронцов прекрасно понимал это, что заставило его серьезно думать о своей личной судьбе и о будущем детей, тем более что отношения Англии с Россией в этот период были весьма натянутыми.

Но в то время на С. Р. Воронцова обрушивается гнев Государя Павла I: «Его Императорское Величество высочайше указать соизволили: за неоплаченные Лондонскими банкирами Пишелем и Брогденом казне принадлежащие деньги 499 фунтов стерлингов, 14 шиллингов и 5 пенсов конфисковать на такую сумму имения генерала – графа Воронцова; прочие же его имения за пребывание его в Англии взять в казенный секвестр»[46].

Пораженный этим ударом, С. Р. Воронцов решается представить объяснения в письме из Саутгемптона от 24 марта (5 апреля) 1801 г., где пишет также: «Я не столько сокрушаюсь бедностью, в какую повергнут вместе с моими детьми, имея на себе долги и лишаясь своих доходов, сколько мыслию о том, что Государь Император взирает на меня как на изменника. Прослужив более 45 лет и проведя жизнь в этой деятельности и в честном быту, как следовало честному человеку, на склоне моих дней, у дверей гроба, закончить жизнь мою бесчестием и изменою Государю, который взыскал меня знаками своих милостей, своего доверия и который был моим благодетелем изо всех Государей, коим я служил столь долгое время!»[47]

Вскоре, однако, в Саутгемптон прибывает посланец с указом от нового Императора Александра Павловича, который восстанавливал все права графа С. Р. Воронцова и разрешал ему остаться в Англии.

В начале мая 1801 г. граф Семен Романович первый раз простился с сыном. Михаил Семенович Воронцов отправился на землю, любовь к которой прививалась ему с ранних лет.

Посольские дела не позволили С. Р. Воронцову поехать вместе с сыном, но отзывы о нем из Петербурга были наилучшей наградой отцу за воспитание сына. 20 мая 1801 г. граф А.А. Завадовский пишет своему другу в Лондон: «Не полагал я никак пережить судороги России и начать счастливую эпоху утешением, увидев твоего премилого сына. Не могу изобразить того, скольким чувством зрю в нем образ и душу твою: капля с каплей воды не больше имеют сходства, как он в твоей молодости. Чем больше познаю его, больше удостоверяюсь в том, что ты отец – пресчастливейший. Брат твой весьма любуется им, и всяк, кто его видит, не обинуется сказать: вот образец воспитания! Кроме прочего, и то понятно в нем, что, вывезен будучи грудным младенцем из России, говорит и чисто, и свободно русским языком, как бы вырос на Руси. Я радуюсь и тому, что он в первый раз видит Отечество в такое время, когда и природный англичанин не унывал бы в нем»[48].

В другом письме от 1 августа: «Последнее твое письмо вразумляет меня о важности подвига, который ты совершил в воспитании детей… В отечестве своем, из коего вывезен в пеленках, он не иностранец: привязанность к оному и обращение в обществе таково, как бы взрос на Руси. Сердце доброе и нежное, скромность не по летам и рассудок здоровый имеет, и о качествах предваряет всякого и наружный вид его»[49].

Русский характер юноши, выросшего в Англии, отмечает и графиня София Владимировна Панина: «Мне остается поздравить вас с данным сыну вашему воспитанием: умение его объясняться с такою легкостью по-русски приводит в удивление все здешнее общество и стыдит нашу молодежь, которая, во имя моды и хорошего тона, не в состоянии ни слова сказать на родном языке, да и вообще не блистает достоинствами, так что сношения с нею могли даже принести вред. Впрочем, с этой стороны вам нечего бояться за вашего сына: у него, по-видимому, столько благоразумия, что он не собьется с указанного вами пути»[50].

Во мнении о М. С. Воронцове сходится с Паниной и граф Ф.В. Ростопчин: «Не нужно было иметь много проницательности, чтобы подметить в вашем сыне все добрые отцовские качества: это увидел бы и всякий посторонний человек. Более всего поразила меня в нем нравственная чистота, спокойствие, ровность в расположении духа и основательное суждение»[51].

Признавая обширные и многосторонние знания М. С. Воронцова, следует повторить, что начиная с канцлера М.И. Воронцова, оказавшего большое влияние на С. Р. Воронцова, в семье Воронцовых возникла определенная система воспитания, направленная на подготовку к государственной службе. В этой системе беседы с отцом, личный пример С. Р. Воронцова, служба которого проходила на глазах М. С. Воронцова, сыграли в становлении будущего государственного деятеля особо важную роль.

Притом развитие нравственных качеств выдвигалось в системе воспитания на первое место. Несмотря на то что детство М. С. Воронцова прошло в Англии, отец сумел воспитать сына в традициях православной веры и внушил М. С. Воронцову, что служба на благо России – единственное доказательство любви к Отечеству.

М. С. Воронцов получил в доме отца классическое образование, у него были образцовые по тому времени гувернеры и учителя, подбором которых занимался сам отец. Владея древнегреческим и латинским языками, М. С. Воронцов с детства был знаком с античными классиками, которых он любил перечитывать в подлиннике на протяжении всей жизни. Среди них можно отметить сочинения Тацита, Горация, Юлия Цезаря. Уже во время наместничества на Кавказе М. С. Воронцов с особым вниманием изучал произведения Прокопия Кесарийского. Классическое образование приучило М. С. Воронцова начинать изучение любой проблемы с ее истоков, внимательно наблюдая за ходом развития того или иного процесса.

Не была забыта в образовании М. С. Воронцова математика, которой С. Р. Воронцов придавал особое значение, а также политические науки, новые языки, литература европейских стран.

Помимо глубоких и разносторонних знаний, будущий государственный деятель должен был обладать прекрасным вкусом, умением вести беседу, свободно держаться в любом обществе. Эти качества начинали прививать детям с раннего возраста. Высокое социальное положение отца позволило М. С. Воронцову уже в детстве наблюдать за представителями высших кругов английского общества конца XVIII в. и даже в 1787 г. достойно выдержать представление королю и королеве Англии, которым понравилось поведение детей российского посланника.

Для будущего военачальника развитие физических качеств занимало в воспитании одно из ведущих мест. М. С. Воронцов ежедневно занимался верховой ездой, ходил в море на яхте, увлекался шахматами. На протяжении всей жизни М. С. Воронцов поражал современников особой выдержкой, самообладанием и выносливостью.

Необходимо отметить, что С. Р. Воронцов старался дать детям такое воспитание и образование, чтобы в реальной жизни, на практике они были готовы к любым поворотам судьбы. Таким образом, С. Р. Воронцов, взяв лучшее из системы обучения различных европейских школ, выстроил собственный план воспитания и обучения сына, основная цель которого – духовно, нравственно, физически подготовить его к службе в России, заложить при этом основы глубокого и разностороннего образования. М. С. Воронцов получил воспитание в духе традиций передового российского дворянства, приверженцев идей века Просвещения.

В итоге, несмотря на то что военная и государственная деятельность М. С. Воронцова проходила в первой половине XIX столетия, можно утверждать, что по своему мировоззрению он был сыном «безумного, но мудрого» XVIII столетия.

Глава 2

Активная боевая деятельность М. С. Воронцова в войнах против Персии, Турции, Франции (1803–1815)

Мы имеем пред неприятелем то превосходство, что одушевлены единым чувством служить верно Отечеству, исполнять волю Всемилостивейшего Государя.

М. С. ВоронцовНачало военной карьеры М. С. Воронцова

М. С. Воронцов принадлежал к поколению политических деятелей, представители которого до назначения на высокие государственные должности принимали участие в великих военных кампаниях первой четверти XIX столетия[52]. В каждом историческом периоде развития государства мы находим имена своих героев, своих властителей дум, но при этом нельзя не согласиться с мнением М.А. Давыдова, что в Российской Империи ими становились в первую очередь представители армии [53].

Принадлежность к элите русской армии не зависела от высокого чина или участия в громких боевых операциях. Прежде всего имелось в виду нравственное влияние личности, сила ее морального воздействия на окружающих. Мнение таких людей ценилось в обществе очень высоко, на них равнялись. К их числу принадлежал и М. С. Воронцов, о котором Ф.Ф. Вигель говорил, что он и А.П. Ермолов были кумирами русской армии, хотя им и не суждена была роль Потемкина и Суворова. В свою очередь, замечательный российский дипломат А.П. Бутенев отмечал в своих воспоминаниях, что к моменту начала Отечественной войны 1812 г. особенной «любовью пользовались в армии» два молодых дивизионных генерала М. С. Воронцов и И.Ф. Паскевич[54]. Такому отношению во многом способствовало полученное М. С. Воронцовым в Англии воспитание и образование, нравственные принципы, заложенные в основе его мировоззрения, основной смысл которого во многом заключен в словах М.И. Платова: «Мы должны показать врагам, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России» [55]. Когда граф М. С. Воронцов прибыл из Англии в Санкт-Петербург в дом своего дяди графа Александра Романовича Воронцова, то слуги, лакеи, повара, даже актеры и музыканты известного Воронцовского театра бросились навстречу Михаилу Семеновичу и суетясь стали отыскивать его прислугу, каково же было их удивление, когда они заметили, что сын английского посланника молодой граф Воронцов приехал из Лондона совершенно один. Но как рассказывал впоследствии барон Шредер, присутствовавший при свидании дяди и племянника, канцлер А.Р. Воронцов не нашел в этом ничего удивительного. В шестнадцать лет он пересек всю Европу, направляясь на учебу в Версаль, куда был направлен своим дядей, канцлером Императрицы Елизаветы Петровны графом М.И. Воронцовым. И теперь спустя почти сорок лет подобная история вновь повторилась с семьей Воронцовых.

Первый шаг в военной карьере М. С. Воронцова свидетельствует о его искренней приверженности тем нравственным принципам, которые старался привить ему С. Р. Воронцов. Будучи пожалован в 1798 г. в камергеры, граф М. С. Воронцов, желая служить на военном поприще, мог быть произведен в свои девятнадцать лет в генерал-майоры, что соответствовало камергерскому званию. Но он просит разрешения начать службу с нижних чинов. Впоследствии Л.А. Нарышкин и граф А.П. Апраксин рассказывали, что когда при вступлении на военную службу они решили воспользоваться правами, данными камергерскому званию, то им прямо был указан пример графа М. С. Воронцова и «они должны были впредь довольствоваться обер-офицерскими чинами»[56]. 2 октября 1801 г. просьба Михаила Семеновича была удовлетворена, он определен поручиком лейб-гвардии в Преображенский полк.

М. С. Воронцов, вспоминая об этом времени, писал, что начал военную карьеру в 1-м полку, т. е. в Преображенском, где за сорок лет до его поступления начинал воинскую карьеру его отец. Обстоятельства складывались удачно для М. С. Воронцова: в 1802 г. А.Р. Воронцов стал канцлером Российской Империи, в Санкт-Петербург приехал с дочерью С. Р. Воронцов, которому при дворе был оказан весьма радушный прием, сам М. С. Воронцов заслужил лестные оценки представителей высшего петербургского общества и пользовался искренним уважением сослуживцев. Таким образом, социальный статус М. С. Воронцова, полученное им разностороннее образование, его личные качества открывали перед ним возможность дальнейшего продвижения по службе в самом Петербурге, дожидаясь официального выступления России на Европейском театре военных действий.

Но, как отметил в одном из своих писем С. Р. Воронцову П.В. Завадовский, М. С. Воронцову была присуща «сильная страсть к военной службе»[57], он желал принять участие в активных боевых операциях. В автобиографии М. С. Воронцов писал об этом времени (1802–1803 гг.), что ему наскучило возглавлять парады и маршировать по улицам Санкт-Петербурга. Молодой Воронцов подумывал о поступлении волонтером в армию французов, но отец не одобрил этого решения, а так как Россия не вела в это время в Европе военных действий, то М. С. Воронцов решил отправиться в Грузию, где шла война с горскими народами.

Россия была накануне серьезных военных операций в этом регионе. Проникновение России в Закавказье неизбежно должно было привести к столкновению с Персией и Турцией. Война с Персией была тем более вероятна, что Россия претендовала на вассальные княжества Персии, расположенные вдоль Каспийского моря. Получив необходимые рекомендательные письма, М. С. Воронцов в 1803 г. покидает Санкт-Петербург. По дороге на Кавказ Михаил Семенович останавливается в Астрахани, откуда 26 сентября 1803 г. пишет своему сослуживцу по полку С.Н. Марину, что нашел в городе товарища для поездки в Грузию – А.Х. Бенкендорфа: вместе они собираются уехать из города через два дня и надеются быть в Тифлисе приблизительно 6-го или 7 октября[58].

В своих воспоминаниях М. С. Воронцов отмечал, что «имел счастье» приобрести первый опыт на Кавказе в гуще военных событий того времени. Хотелось бы отметить, что сквозь эмоциональную сдержанность и лаконичность записей, присущую М. С. Воронцову, чувствуется искренняя радость предоставленной возможности испытать себя в настоящем сражении против храброго, гордого и хорошо вооруженного противника. В своих взглядах и поступках М. С. Воронцов нашел поддержку дяди – А.Р. Воронцова, который в 1803 г. писал князю П.Д. Цицианову: «Поелику нигде, кроме края, где вы командуете, нет военных действий, где бы молодому офицеру усовершенствоваться можно было в воинском искусстве, да и к тому присовокупляя, что под начальством вашим несомнительно можно более в том успеть, нежели во всяком другом месте, то по сим самым уважениям как я, так и брат мой согласились на желание графа Михаила Семеновича служить волонтером в корпусе, находящемся в Грузии»[59]. Далее граф А.Р. Воронцов замечает, что молодые годы Михаила Семеновича позволяют ему добиться чинов прямым путем, чего желают его отец и он сам. «Ко всему этому остается мне повторять то, что я и прежде писал вашему сиятельству, что он у нас один и что мы желаем, чтоб был полезен отечеству своему и для того, чтоб усовершенствоваться во всем, к тому относящемся»[60].

Таким образом, первым боевым наставником М. С. Воронцова в России был выдающийся русский военачальник, ученик А.В. Суворова – князь П.Д. Цицианов, под командованием которого российские войска вступили в войну с Персией. Кампании 1804–1813 гг. – одни из лучших страниц русской военной истории. Хотя европейские события во многом заслоняли военные операции, происходившие на Кавказе в начале XIX столетия, но для многих современников события того времени под стенами Гянджи значили не меньше, чем при Аустерлице.

Находившийся под покровительством Персии хан Джевад совершал из крепости Гянджи набеги, терроризировавшие Закавказье, к тому же Гянджа была стратегическим ключом северных провинций Персии, поэтому главнокомандующий князь П.Д. Цицианов считал захват крепости особо важным. В ноябре 1803 г. М. С. Воронцов начал свою первую военную кампанию, сопровождая П.Д. Цицианова под стены Гянджи. Они прибыли туда 2 декабря и в тот же день вступили в бой с персами, завершившийся занятием русскими окрестностей Гянджи[61]. За участие в операции 2 декабря М. С. Воронцов был удостоен первой боевой награды – ордена Святой Анны 3-й степени.

Во время одного из штурмов крепости на глазах главнокомандующего князя П.Д. Цицианова был ранен один из наиболее даровитых молодых офицеров того времени – П.С. Котляревский, чье имя впоследствии прогремит по всему Кавказу. Штурмуя крепость во главе егерской роты, командиром которой он являлся, П.С. Котляревский был ранен пулею в ногу, едва не был оставлен на поле боя. К счастью, его заметил и поднял М. С. Воронцов. На помощь к нему подскочил рядовой Богатырев, но тут же был убит пулею в сердце, и М. С. Воронцов один вынес из боя Котляревского[62]. Сам М. С. Воронцов писал, что в этот день обстоятельства сложились для него крайне удачно и ему удалось оказать помощь храбрейшему русскому офицеру П.С. Котляревскому, которого М. С. Воронцов считал одним «из бриллиантов нашей армии»[63].

Сын бедного сельского священника Петр Степанович Котляревский уже в четырнадцать лет участвовал в Персидском походе, услышав впервые свист пуль при осаде Дербента, находясь 4-м батальоне Кубанского корпуса, под началом Ивана Петровича Лазарева – известного героя Кавказа. После убийства И.П. Лазарева П.Д. Цицианов предлагает Котляревскому поступить к нему адъютантом, но тот предпочитает остаться непосредственно на полях военных действий и получает в команду егерскую роту. С описанного эпизода под стенами Гянджи начинается дружба Воронцова и Котляревского, которая будет их связывать сорок восемь лет.

Пройдут десятилетия после описываемых событий, и в 1838 г. П.С. Котляревский, по совету врачей, приобретет недалеко от Феодосии мызу «Добрый приют». Там герой Кавказа мужественно сносил мучительные страдания – последствия тяжелого ранения. 10 октября 1851 г. он принимал у себя наместника Кавказа князя М. С. Воронцова, который, несмотря на свирепствовавшую на Черном море бурю, заезжает в Крым, чтобы увидеть тяжелобольного друга. 21 октября 1851 г. П.С. Котляревский скончался. Слова Императора Николая Павловича, сказанные им в 1826 г., по поводу приглашения Котляревского стать во главе войск против знакомых ему персов, еще раз дают понять, что значило это имя для русских в то время. «Уверен, – писал ему Государь, – что одного имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска, Вами предводительствуемые, устрашить врага, неоднократно Вами пораженного и дерзающего снова нарушить тот мир, к которому открыли Вы первый путь Вашими подвигами». Котляревский и Воронцов, будучи ровесниками, значительно отличались друг от друга происхождением и условиями воспитания, детство одного прошло в Лондоне, другого – в селе Ольховатки Харьковской губернии, но их объединяло главное – понятие о долге перед Отечеством.

20 декабря 1803 г. М. С. Воронцов покинул осажденную русскими крепость, чтобы присоединиться к войскам генерала В.С. Гулякова и принять участие в боевых действиях против лезгин. М. С. Воронцов прибыл к Гулякову 28 декабря, а спустя два дня начались военные действия. После ряда успешных боевых операций Гуляков, перейдя реку Алазань, двинулся в Джаро-Белоконскую область, решив преследовать лезгин в самую глубину дагестанских гор. 15 января 1804 г. он выступил с отрядом в Закатальское ущелье. Впереди войска шел авангард с конной и пешей грузинской милицией, затем рота егерей с одним орудием, далее – колонна, состоявшая из рот Кабардинского полка[64], одной из которых командовал флигель-адъютант, будущий граф А.Х. Бенкендорф, другой – поручик Преображенского полка, граф наследственный М. С. Воронцов. Последующие события развивались весьма трагично для русских.

Противник открыл по отряду перекрестный огонь, как только тот втянулся в ущелье, а затем, используя замешательство грузин, бросился в шашки. Василий Семенович Гуляков пал одним из первых и так закончил свой более чем тридцатилетний боевой путь. В письме князю Цицианову Воронцов сообщал, что беззаветная храбрость повлекла Гулякова в такое место, куда идти все же не следовало без надежного прикрытия.

Дворянин из Калужской губернии, Гуляков начал службу рядовым в одном из армейских пехотных полков и, пройдя через турецкие, шведские, польские войны золотого века Екатерины Великой, был произведен в 1800 г. в генералы с назначением шефом Кабардинского полка. «Умалчиваю в своем представлении о генерал-майоре Гулякове, – доносил Лазарев главнокомандующему в Грузии, – ибо геройские поступки его и неустрашимость превосходят всякое засвидетельствованное»[65]. И вот этот герой гибнет, а подоспевший резерв Кабардинского полка пытается отбить тело своего командира из рук неприятеля. «Смерть храброго и опытного начальника, к которому солдаты питали слепую доверенность, расстроила порядок в авангарде. Грузины бросились назад, смешали колонну и многих столкнули в стремнину. Генерал-майор князь Орбелиани, шеф Тифлисского полка Леонтьев, молодой Воронцов, в числе других, жестоко расшиблись при падении и только с трудом выбрались из пропасти»[66]. Пройдет несколько десятилетий, и в 1831 г. многие офицеры, участвовавшие во взятии Закатал, выразили желание соорудить на этом месте памятник в честь Гулякова. Император Николай Павлович поддержал это желание и сам лично наблюдал за проектом, который осуществлял Брюллов. 15 ноября 1845 г. монумент был освящен. Наместник Кавказа М. С. Воронцов специально приехал для этого торжества из Тифлиса. Возможно, в эти дни он вновь вспоминал события сорокалетней давности, произошедшие в этих местах и описанные им в письме Цицианову.

М. С. Воронцов считал, что ошибкой Гулякова было также то, что впереди были выдвинуты грузинские солдаты: после нападения на них лезгин они бросились назад и опрокинули русских. М. С. Воронцов, находясь рядом с орудием, где был убит Гуляков, чудом избежал его участи [67].

Благодаря действиям князя Д.З. Орбелиани и А.А. Леонтьева, своим примером поддержавших солдат, войско было вновь собрано и отбило лезгин. Многие из тех, кто впоследствии прославят русское оружие в наполеоновских битвах, на полях Европы, проходили школу чести и мужества на Кавказе в начале века. Через десять лет под Краоном М. С. Воронцов появлялся перед солдатами в самых опасных местах сражения, воодушевляя их личным примером.

Между тем 3 января 1804 г. произошло взятие Гянджи, и это еще более усилило позицию России в Закавказье. Среди тех, кто прибыл поздравить князя Цицианова с победой, были посланники имеретинского царя Соломона, которые объявили, что царь Соломон желает вступить в подданство России с условием – он остается царем и в его владениях по-прежнему будет находиться Лечгумская область, отнятая им у князя Дадиани. Согласившись с первым условием, П.Д. Цицианов не принял второго. Используя междоусобную борьбу между мингрельскими и имеретинскими владетелями, Цицианов добился в 1803 г. вассальной зависимости Мингрелии от России. Рассчитывая того же добиться от имеретинского царя, П.Д. Цицианов оставил в Мингрелии прежнего владетеля. «Оставляя царей при мнимом государстве, в совершенном подданстве России, на условиях выгоды ей доставляющих, Империя, – писал Цицианов, – ограждается от издержек, требуемых при введении российского правления»[68].

После продолжительной беседы посланники имеретинского царя объявили, что не могут продолжать переговоры, так как не уполномочены дать согласие на возвращение Лечгумской провинции князю Дадиани. Они попросили отправить с ними представителя России, обещая содействовать положительному завершению переговоров»[69]. П.Д. Цицианов возложил на М. С. Воронцова дипломатическую миссию – вести переговоры с царем Соломоном. «Твердость сего молодого офицера, исполненного благородных чувствований и неустрашимости беспримерной, рвение к службе В.И.В. и желание отличиться оным удостоверяют меня, что поездка его будет небезуспешна»[70].

М. С. Воронцов повез с собой проект прошения Соломона к Императору Александру I, в котором заключались условия статьи подданства, и получил приказание, не соглашаясь в них на перемену ни одного слова, возвратиться через 15 дней, к 24 марта. От результатов поездки М. С. Воронцова зависел вопрос – вступят ли русские войска в Имеретию «с мечом ли в руках или дружелюбно»[71]. По прибытии в Имеретию М. С. Воронцову пришлось дольше запланированного времени дожидаться аудиенции царя. Во время ведения сложных переговоров в Имеретии в Санкт-Петербург было отправлено его письмо, написанное с таким оптимизмом, что, кажется, автор старался поддержать в своих друзьях веру в себя и доброе состояние духа. М. С. Воронцов сообщал следующее: «В Гори живем мы уже теперь дней десять, и продолжение пребывания нашего зависит от воли его величества царя имеретинского: ежели он умен, то отпустит нас скоро в какой-нибудь другой край, а ежели хочет драться, то мы не прочь, и попробуй чья возьмет, на днях сие будет решено. Кажется, что дело обойдется без драки»[72].

М. С. Воронцов был принят имеретинским царем Соломоном лишь 20 марта, и тот ответил, что «не может подписать пункты в прошении о подданстве, а желает просто присягнуть на верность Государю Императору без всяких пунктов» [73]. М. С. Воронцов заявил на это, что одного без другого принять не может и что главнокомандующий не будет вступать с царем Соломоном ни в какие переговоры.

Заслуживает внимания тот факт, что в эти же дни правитель Мингрелии князь Дадиани получил через Воронцова письмо от князя Цицианова, в котором тот требовал прислать 14 000 батманов пшеницы, 1400 батманов гоми, 2800 батманов ячменя и очистить крепости в Одише, Лечгуми и Сванетии. На что князь Дадиани ставит условия перед Цициановым: если отнятые у него царем Соломоном крепости и имения будут возвращены, тогда князь Дадиани выполнит приказание П.Д. Цицианова[74]. «Не нужно изъяснять вашему сиятельству, – писал граф Воронцов, – сколько я огорчен тем, что посылка моя сюда была неудачна»[75]. Для М. С. Воронцова это было первое сражение на дипломатическом поле, возможно, он понял, что войны дипломатии бывают так же тяжелы, как и военные баталии, служба его отца графа С. Р. Воронцова была тому примером. После возвращения М. С. Воронцова князь П.Д. Цицианов начинает лично вести переговоры с царем Имеретии.