Полная версия:

Размышления о капитализме

А. Централизованные бюрократические команды и распоряжения. План технического развития – один из разделов единого государственного плана. Плановики в «центре» решают, какие ключевые изменения следует внести в состав и качество продукции, а также в технологию ее производства. Затем начинается распределение центрального плана по отраслям, подотраслям, в конечном итоге – по предприятиям. Командно-административный метод в экономике, помимо всего прочего, подразумевает, что предприятия получают подробные указания относительно того, когда следует заменить старую продукцию на новую, когда заменить старые станки и технологии на новые. До окончательного принятия плана руководители предприятий могут вносить свои предложения, тем самым инициируя выпуск новой продукции или применение новой технологии, иными словами, могут поучаствовать в процессе распространения инновации. Однако для внедрения любой значительной инициативы нужно просить разрешение. К примеру, если речь шла о масштабных действиях, начальники «на местах» не могли принимать решений самостоятельно и вынуждены были обращаться за одобрением к вышестоящим чиновникам. Чем масштабней инициатива, тем выше уровень принятия окончательного решения и длительней бюрократический процесс, предшествующий внедрению в производство (подробный теоретический анализ связи между централизацией и инновациями содержится в работе китайских экономистов И. Цяня и Ч.Сюя: Qian and Xu, 1998).

При капитализме все наоборот: если первая компания, куда обращается изобретатель, не захочет заняться внедрением многообещающего устройства или продукта, следующая фирма может и согласиться. Это возможно благодаря децентрализованной частной собственности и рыночным условиям. В централизованной социалистической экономике новаторская идея должна пройти официальный путь, и в случае отрицательного решения апеллировать не к кому

Б. Вознаграждение равно нулю или очень невелико. Если высшие власти признают техническое нововведение, внедренное на предприятии, успешным, то начальник и, возможно, его непосредственные подчиненные получают премию, размер которой в лучшем случае равен заработку за один-два месяца.

В. Отсутствует конкуренция между производителями и продавцами[23]. Концентрация производства очень высока. Многие предприятия обладают монополией или как минимум региональной (географической) монополией на производство целой группы продуктов. Хронический дефицит товаров провоцирует монополистическое поведение даже там, где параллельно работают несколько производителей. Экономика дефицита, одна из самых характерных черт социалистической системы, парализует мощный двигатель обновления – стремление бороться за удовлетворение требований покупателя (Kornai, 1971, 1980, 1993а, главы 11–12). У производителя нет нужды заманивать покупателя и предлагать ему более совершенный и новый товар, ведь потребитель рад, если ему вообще удалось что-то купить в магазине, независимо от качества и обновления товара.

Существуют примеры инновационной деятельности, вызванной хроническим дефицитом, – оригинальные замены для недостающих материалов или запчастей (Laki, 1984, 1985). Увы, эти плоды творческой мысли не получили широкого распространения и не стали коммерчески успешными инновациями в шумпетеровском смысле[24].

Г. Жесткие границы для экспериментирования. Капитализм допускает сотни, тысячи бесплодных или малорезультативных попыток с тем, чтобы один из этих сотен и тысяч опытов оказался удачным и принес грандиозный успех. Плановая социалистическая экономика стремится свести риски к минимуму. Тем самым она исключает внедрение инноваций радикального характера, ведь они всегда означают прыжок в пустоту, и предсказать успех невозможно.

Что касается последователей, одни страны подхватывают идеи быстро, другие – медленно. Социалистические страны принадлежат к той группе, для которой характерен самый медленный темп. Они предпочитают придерживаться старых, знакомых методов и производить привычные товары, ведь новые технологии и новая продукция обладают слишком большим количеством непонятных характеристик, что может усложнить планирование и разработку директив.

Д. Отсутствие свободного капитала и жесткие рамки выделения инвестиций. Централизованное планирование не жалеет ресурсов, предназначенных для накопления капитала. Доля, выделяемая на инвестиции из общего объема продукции, как правило, выше, чем в капиталистических странах. Тем не менее этот невероятный запас расходуется раньше времени и до последней копейки. Еще хуже то, что обычно случается перерасход; иными словами, в совокупности все проектные планы предусматривают расходование большего объема ресурсов, нежели требуется для выполнения этих планов. И речи не может быть о том, чтобы свободный капитал «поджидал», пока не появится кто-нибудь с интересной идеей или инновацией для дальнейшего внедрения. Рынка свободного капитала просто не существует. Вместо этого имеет место неповоротливое и заторможенное бюрократическое регулирование. Невозможно представить, что кто-то выделит капитальные ресурсы на дело, исход которого заранее непредсказуем. Нет такого безумного министра промышленности или директора завода, который бы сказал: «Дайте нам денег на рискованные инвестиции, но предупреждаю: деньги могут пропасть и ничего с этим нововведением не получится»[25].

Здесь имеет смысл еще раз взглянуть на пункты А – Д применительно к описанию механизма инноваций, ведь все это – продукт основных характеристик капиталистической и социалистической систем. Описанные явления – прямое следствие наличия частной собственности и рыночной координации в одной системе и общественной собственности и бюрократической координации – в другой.

Не стану утверждать, будто темпы технического прогресса в стране зависят исключительно от того, какая в ней действует система – капиталистическая или социалистическая. Важную роль играет масса других факторов: уровень развития экономики, уровень образования (включая подготовку научных кадров), уровень и устройство исследовательской и проектно-конструкторской деятельности на производстве, а также ее финансирование, ассигнование средств на науку со стороны военно-промышленного комплекса и т. д. Свою роль, безусловно, играет и удача. Так, например, компания Nokia возникла и достигла невероятного успеха в сфере мобильной телефонии именно в Финляндии, а не в Дании или Норвегии. Немало работ посвящено проблемам распространения инноваций, их лидерам и последователям (см.: Davila, Epstein, Shelton, 2006; Freeman, 1982; Rogers, 1995)[26]. Признавая важность прочих факторов, я продолжаю настаивать на системной обусловленности[27].

1.5. Политические факторы и технический прогресс

Решающий фактор, объясняющий природу инновационного процесса, – влияние системно обусловленных особенностей экономики; их, в свою очередь, определяет политическая структура системы. При этом политическая структура и технический прогресс связаны между собой и напрямую. Остановлюсь на нескольких точках соприкосновения.

Коммунистическая диктатура агрессивно проталкивала инновации в информационно-коммуникационной сфере, если они обеспечивали эффективные технологии в сфере политической пропаганды и, в более общем смысле, распространение официальной идеологии. Ленин одним из первых политических лидеров понял, какую важную роль в пропаганде может сыграть кино. СССР также был среди тех стран, где быстрее всего внедрили телевизионное вещание, ведь на первых порах телевидение было крайне централизованным средством передачи информации, сосредоточенным в одной или нескольких студиях, объектом жесткого партийного контроля. Программы радиостанций также можно было легко контролировать и вести трансляцию через громкоговорители даже в самые удаленные деревни.

Коммунистический режим поддерживал радио и телевидение до тех пор, пока можно было обеспечить жесткий централизованный контроль. К счастью, по мере развития интегральных технологий, абсолютная централизация и цензура стали технически невозможны. Верной социалистического региона. На момент возникновения ГДР располагала отличной научно-исследовательской инфраструктурой и щедро выделяла средства на развитие высшего образования, академические исследования и промышленные разработки. Однако ни одной революционной инновации в стране так и не появилось. Несмотря на наличие первоклассных специалистов, темпы следования за радикальными нововведениями в большинстве секторов экономики были медленнее, чем в западной Германии (Bauer, 1999; Stokes, 2000).

Окончательная сумятица в странах социалистического блока началась тогда, когда множительные аппараты, электронная почта и Интернет стали доступны даже на их территории. Горбачев призвал к «гласности», и через открытые двери компьютерных сетей, по волнам радио и телевидения поток информации хлынул из-за границы, а потом – в еще большем объеме – от пробудившихся граждан в самих странах. Этот поток оказался губительным для старых догм, застывших убеждений, заведомо ложной партийной пропаганды, освободив многие умы (Shane, 1994; Kedzie, 1997а, b; Stolyarov, 2008). Позволю себе вернуться к вопросу об отношениях между политической структурой и техническим прогрессом несколько позже.

1.6. Первые итоги: системы и технический прогресс

Предположим на мгновение, будто мечта Маркса, Ленина и Троцкого воплотилась в реальность и мировая революция победила во всем мире, не оставив и островка капитализма. При таком раскладе у нас никогда не появились бы компьютер и транзисторный радиоприемник, холодильник и супермаркет, Интернет и эскалатор, CD и DVD, цифровая фотография, мобильный телефон и все прочие революционные нововведения. Наша жизнь (по крайней мере, в плане использования различных устройств и оборудования) оставалась бы на уровне стандартов, заимствованных у последних сохранившихся оплотов капитализма.

Здесь мы подходим к фундаментальным вопросам понимания и толкования долгосрочных тенденций развития в человеческой истории. Технологии (инструменты, устройства, оборудование и т. д.), задействованные во всех сферах (не только в производстве товаров, но и в остальных областях личной и общественной деятельности), развиваются в рамках сложного общественного процесса. Этот сложный процесс мы условно называем техническим прогрессом. Скорость и прочие характеристики технического прогресса определяются рядом факторов. В основе данного исследования (и других моих работ) лежит следующая философия: один из мощнейших объяснительных факторов – это система. Существует сильная связь между типом системы (капитализм или социализм) как причиной и скоростью технического прогресса и его остальными характеристиками как следствием.

Я использую понятие «технический прогресс», принятое экономической наукой в целом. Следует помнить, что второе слово – «прогресс» имеет положительный, даже хвалебный оттенок, поскольку отражает субъективное суждение: лучше жить в мире, где есть посудомоечные машины, мобильные телефоны и CD, чем в мире, лишенном этих продуктов. Но лучше ли? Никто, даже самые горячие приверженцы современных технологий, не ограничатся простым ответом «да» без оговорок. С момента овладения огнем и изобретения ножа люди использовали все новые инструменты и технологии как во зло, так и во благо. Факт банальный, но по-прежнему важный: последние достижения технического прогресса, а именно – стремительно развивающиеся технологии в сфере компьютеров, электроники, цифровой техники, информации и коммуникаций могут использоваться уголовниками, преступниками, совершающими преступления на сексуальной почве, террористами и представителями экстремистских политических движений. Эти достижения открывают новые возможности для коварной рекламы, способной вводить людей в заблуждение или попросту им мешать. Замена человеческого труда роботами может привести к «дегуманизации» различных действий и контактов. Бесконечное сидение перед экранами компьютеров или телевизоров может отвлекать детей и взрослых от более ценных занятий и развлечений. Технический прогресс всегда будет использоваться не только для мирной, но и для военной деятельности, причем не только для защиты родины, но и в целях агрессии. Но все же большинство людей (я не исключение) называют направление технических изменений «прогрессом», поскольку выгоды от него перевешивают недостатки или опасности (по результатам опроса, который будет приведен ниже, таково мнение большинства).

Опираясь на субъективную оценку, я расцениваю стимулирующее воздействие капитализма на технический прогресс как одно из величайших достоинств системы, а тормозящее влияние социализма – как один из главных недостатков последнего[28]. Данное наблюдение само по себе может послужить достаточной причиной для радости по поводу краха социалистической системы.

I-2 Преобразование (трансформация) и ускорение технического прогресса

Войдя в мир капитализма, все постсоциалистические страны открыли двери для предпринимательства, радикальных инноваций, быстрого распространения новых продуктов и технологий. Изменение базовых характеристик экономики в этой части мира создало условия для ускорения технического прогресса.

Формулируя вышесказанное, я старался быть осторожным. Склонность к предпринимательству, к инновациям и динамизму – неотъемлемая составляющая капитализма. Но это лишь тенденция, предрасположенность – и не более. Это не физический закон, который обязан выполняться. Ранее, когда речь шла об инновациях при капитализме, подчеркивалось, что наряду с решающим воздействием системно обусловленных факторов свою роль играют и другие значимые обстоятельства. Разнообразие остальных факторов, не связанных с системой, объясняет несовпадение темпов инновационного процесса в разных переходных экономиках. Частное предпринимательство, инновации и динамизм реализуются посредством действий людей в социальной, политической и правовой среде, которая и влияет на то, с какой скоростью и до какой степени внедряется та или иная тенденция. Это зависит от конъюнктуры, делового климата и, в значительной степени, от смелости, энтузиазма и компетентности конкретных людей, могущих стать предпринимателями.

2.1. Предприниматели-новаторы

Начнем с нововведений, ориентированных на производство радикально новых продуктов. Первый пример – программное обеспечение Skype, отмеченное в табл. 1–1 среди крупных инноваций. Придумали идею швед Никлас Зеннстрем и датчанин Янус Фриис, однако программное обеспечение было разработано в Эстонии, там же продолжает функционировать группа по развитию. Компания, начавшая распространение изобретения по всему миру, была основана и зарегистрирована в Эстонии. Поэтому согласно критериям, которые мы используем в данном исследовании, инновация считается эстонской. Нововведение оказалось настолько успешным, что американская корпорация eBay купила компанию почти за два миллиарда евро и продолжила процесс внедрения инновации.

Второй, менее эффектный, но заслуживающий внимания пример – история венгерского предприятия в сфере высоких технологий Graphisoft. Новатор-изобретатель Габор Бояр, бывший старший научный сотрудник НИИ, создал программу для трехмерного пространственного дизайна, предназначенную в основном для архитекторов (Bojar, 2007). Не уникальные в своем роде, но элегантные и эффективные решения позволили этому программному обеспечению добиться коммерческого успеха в нескольких странах. Graphisoft вывела продукт на мировой рынок. Компания Бояра – классический пример шумпетеровского предпринимательства. Какая огромная разница между двумя венгерскими историями: изобретатель гибкого диска Яноши не добился успеха в период до 1989 года и прозябает в бедности и безвестности, а создатель Graphisoft Бояр обрел славу, признание и состояние.

Третья история – о восстановлении данных с поврежденных жестких дисков — началась в кадаровской Венгрии, в период половинчатых рыночных реформ. Тогда уже использовались компьютеры, но для венгерских условий они еще были очень дороги. При поломке компьютера самую ценную его часть – жесткий диск – надо было сохранить; при этом имело смысл восстановление жесткого диска и использование его в другом компьютере, собранном из старых запчастей. Два брата, Янош и Шандор Кюрти достигли в этом настоящего мастерства. Тут-то их и посетила творческая идея: использовать те же самые навыки в случае, если данные, хранившиеся на жестком диске, были утеряны. Всем известно, как неприятно терять большую часть информации, хранившуюся в компьютере. Братья Кюрти отшлифовали технику, точнее искусство возвращения с поврежденных дисков данных, считавшихся навсегда утерянными. Когда после 1989 года это крайне специфическое умение превратилось в услугу, пользующуюся спросом на рынке, братья Кюрти основали компанию и обучили еще несколько специалистов. Сейчас у них клиенты по всему миру (Kür-ti and Fabiänyi, 2008; Laki, 2009). История братьев – еще один пример успешной инновации по Шумпетеру.

Два из трех примеров связаны с Венгрией, один – с Эстонией. Уверен, что подобные истории характерны и для многих других постсоциалистических стран.

2.2. Ускорение распространения инноваций и гонки за лидером

По мере того как в экономике постсоциалистических стран расширялся частный сектор и возникали институты рыночной координации, технический прогресс ускорился во многих смыслах, включая и более быстрое восприятие инноваций из других стран.

В последние десятилетия в странах Запада доступ к телефонной линии считался чем-то само собой разумеющимся. Но для граждан соцстран дело обстояло совершенно иначе – там этой услугой могли пользоваться немногие, только избранные имели доступ к ней, а остальные могли «получить телефон» лишь спустя годы ожидания в очереди. Не хватало линий телефонной связи, поскольку планировщики не считали эту услугу важной и перераспределяли средства по другим секторам. Пока господствовал социализм, казалось, будто изменить соотношение спроса и предложения в сфере телефонии невозможно. Затем произошла смена системы, и ситуация в этом секторе развернулась на 180 градусов.

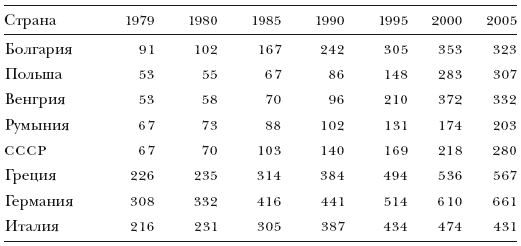

ТАБЛИЦА 1–5.

Телефонные линии: сравнительные данные (количество линий на 1000 человек)

ИСТОЧНИК: Статистический отдел ООН (United Nations Statistics Division, 2009b).

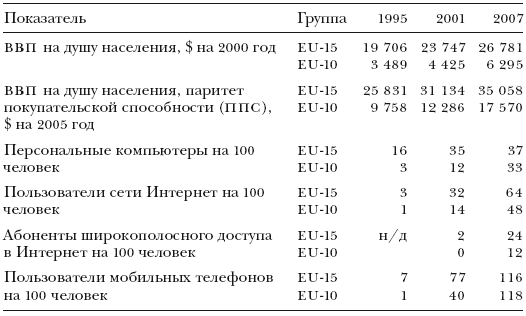

ТАБЛИЦА 1–6.

Распространение современных коммуникационных технологий в странах ЕС: пятнадцать «старых» членов (EU-15) в сравнении с десятью «новыми» членами – бывшими странами социалистического блока (EU-10)

ПРИМЕЧАНИЕ. Представленные данные являются средним арифметическим для каждой группы. Относительно отсутствия данных в графе «нет данных», см. источник.

ИСТОЧНИК: Всемирный банк (World Bank, 2008).

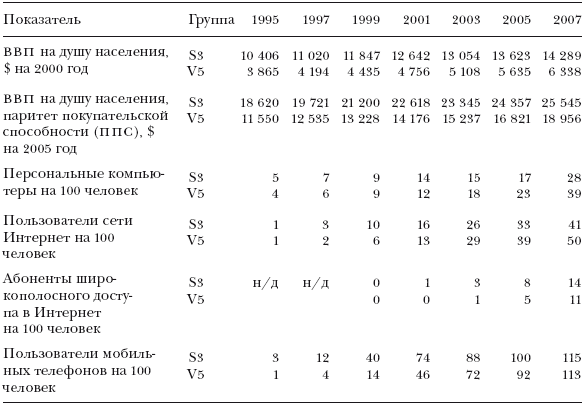

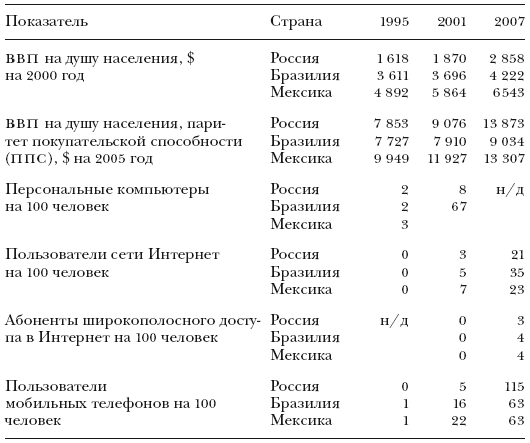

ТАБЛИЦА 1–7.

Распространение современных коммуникационных технологий в странах ЕС: страны Вишеградской пятерки (V5) в сравнении с тремя странами Южной Европы (S3)

ПРИМЕЧАНИЕ. Представленные данные являются средним арифметическим для каждой группы. V5, Вишеградская пятерка: Республика Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения; S3, страны Южной Европы: Греция, Испания и Португалия.

ИСТОЧНИК: Всемирный банк (World Bank, 2008)

В табл. 1–5 видно, как за сравнительно короткий промежуток времени устаревшая кабельная телефонная связь стала доступна всем. Ко всему прочему, на рынке появился новый революционный продукт-мобильный телефон, который завоевал рынок телефонии (см. табл. 1–6,1-7 и I-8)[29]. Распространение этих услуг происходило с невероятной скоростью (Cooper, 2009).

ТАБЛИЦА 1–8.

Распространение современных коммуникационных технологий в России и некоторых других странах

ИСТОЧНИК: Всемирный банк (World Bank, 2008).

После того как пользование телефоном стало неограниченным с точки зрения предложения на сегодняшний день действует только ограничение спроса.

Явные причинно-следственные отношения между капитализмом и щедрым предложением на рынке услуг телефонии проявляются на нескольких уровнях. Переход к либеральной рыночной экономике, основанный на частной собственности, положил конец экономике дефицита. Предложение на рынке телефонии столь велико, потому что местным или иностранным предпринимателям этот бизнес приносит прибыль. Мобильные телефоны легко заменяют кабельные, следовательно, владельцы кабельных сетей не могут оставаться монополистами. Напротив, между теми, кто оказывает услуги телефонной связи, начинается бешеная конкуренция.

Тридцать лет назад в СССР или странах Восточной Европы потенциальный потребитель умолял чиновника о выделении телефонной линии как о великой милости. Сегодня телефонные компании борются за клиента.

Хорошо помню, какой проблемой для меня было отсутствие дома телефона, и потому благодарен постсоциалистическому переходу и капитализму за то, что теперь телефон есть и у меня дома, и у каждого члена семьи в отдельности. Я рад, что благодаря смене систем шансы технического прогресса возросли. Прекрасно понимаю: слово «благодарность» отсутствует в словаре экономики и политологии. И все же хочу употребить именно это слово, ведь оно ясно отражает не только рациональное понимание позитивных причинно-следственных отношений между капитализмом и инновациями в целом и связи между сменой системы и доступом к услугам телефонии в частности, но и те сильные эмоции, которые вызвали во мне изменения, произошедшие после 1989 года. Несмотря на все недостатки и поражения, я искренне праздную годовщину тех событий; и одна из важнейших причин радоваться приходу капитализма в том, что все плоды технического прогресса наконец-то стали доступны и для нас, жителей бывшего соцлагеря.

Таблицы 1–6, 1–7 и 1–8 демонстрируют еще несколько результатов не менее важных диффузных процессов в области технологий, это пользование компьютерами и доступ к сети Интернет. Скорость следования за лидерами в этих сферах выросла на глазах.

Многие предприниматели берут пример с первопроходцев, адаптируют идею к условиям на местах и добиваются серьезных успехов. Один из таких выдающихся шумпетеровских новаторов – китайский бизнесмен Ма Юнь, основатель Alibaba Group. Основной вид деятельности компаний, принадлежащих группе, – мелкооптовая интернет-торговля, поиск партнеров для фирм в основном малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день Alibaba Group – крупнейшая компания подобного рода в Китае и одна из крупнейших в мире. Ее создатель и руководитель Ма Юнь начинал карьеру как преподаватель, а стал миллиардером (см. информацию о компании на ее сайте: www.alibaba.com). История Alibaba заслуженно продолжает список уже упомянутых успешных инноваций, возникших в постсоциалистическую эпоху.

В целом зазор между самыми развитыми государствами и постсоциалистическими странами не исчез, но стал уже, чем в эпоху социализма, когда это расстояние имело тенденцию к увеличению с годами[30].

2.3. Созидательное разрушение

Процесс инноваций и динамика появления и исчезновения компаний на рынке взаимосвязаны. Шумпетер назвал это явление созидательным разрушением, подробно и точно описав обе стороны ускорения технического прогресса, не отделимые друг от друга. Проще всего превозносить удачливых новичков делового мира, особенно если они приходят с успешными инновациями. Однако быстрого движения вперед не бывает без банкротств, неудач, провалов и уходов с рынка и сопутствующих им неприятных последствий – увольнений и безработицы.

Переходным экономикам в этом отношении не повезло: им пришлось пережить две волны больших разрушений. В одной из своих предыдущих работ я назвал первую волну трансформационной рецессией (Kornai, 1993b). Она стала причиной потрясений во всех постсоциалистических странах; массовые уходы компаний с рынка (после десятилетий сверхзанятости и гарантированных рабочих мест) спровоцировали первый шок от массовой безработицы. Вторая волна сегодняшней рецессии еще не завершилась, однако, глядя в ближайшее будущее с некоторой долей оптимизма, можно предположить, что она приведет к меньшему сокращению объемов производства, нежели спад производства в ходе трансформационной рецессии. Последняя была, возможно, одной из глубочайших рецессий в истории экономики, но мир обратил на нее меньше внимания, нежели на сегодняшний кризис, поскольку жертвами этой рецессии стали только мы, жители бывшего коммунистического региона, а остальные страны не разделили с нами этот болезненный опыт.