Полная версия:

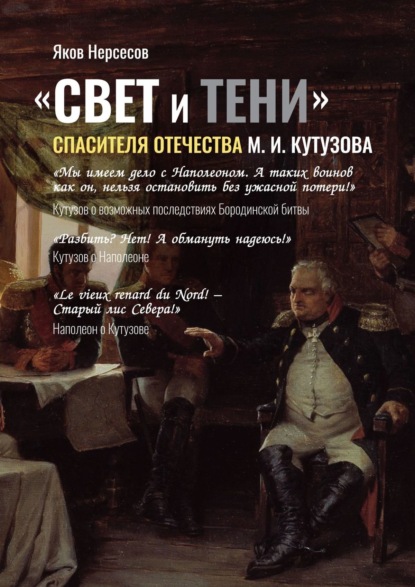

«СВЕТ и ТЕНИ» Спасителя Отечества М. И. Кутузова. Часть 2

Не секрет, что изначально (т.е. ) Наполеон Бонапарт был… выдающимся артиллеристом! Его познания в этой области неизмеримо превосходили знания многих его современников-артиллеристов: недаром ведь Наполеон был одним из любимых учеников начальника Оксоннского училища барона Жан-Пьера Дютейля (дю Тейля или дю Тейя?) де Бомона-старшего (15.VII.1722—22.II.1794) – потомственного артиллериста, чьим наставником был сам легендарный реформатор французской артиллерии Жан Батист Вакетт де Грибоваль (1715—1789). по своей военной специальности

… не надо путать Жан-Пьера с его младшим братом (7.VII.1738—25.IV.1820) – генералом, и, подобно Грибовалю, известным теоретиком артиллерии, автором популярных в ту пору трактатов по военному делу, в частности, «Об использовании новой артиллерии в маневренной войне» (1778/88? г.). Дютейль-младший первым стал призывать к превращению артиллерии из привычного в прошлом придатка к пехоте в во взаимодействии с пехотой. В частности, , переключаясь на вражескую артиллерию или же,… Кстати сказать, Жаном (-Филиппом или -Жозефом?) Дютейлем де Бомоном способный самостоятельно вести наступательные действия в первую очередь а по его живой силе отдельный род войск, он рекомендовал вести артиллерийский огонь, , не по батареям противника, только за неимением других целей если ее пушки наносят слишком большой урон французским войскам

Дютейль-старший одним из первых почувствовал великое будущее этого невзрачного юноши. Его поддержка и отеческая опека очень помогли Бонапарту максимально глубоко изучить военное искусство в целом и артиллерийское дело, в том числе. Именно тогда юный Наполеон сочиняет свой первый небольшой военный трактат, естественно, посвященный столь любимой им баллистике – «О метании бомб». Старик давал читать своему любимцу необходимые ему книги и всегда находил время обсудить их. Очень скоро Бонапарт стал большим знатоком творческого наследия великих полководцев прошлого: от персидского царя Кира Великого до прусского короля Фридриха II Великого. При этом он позднее говорил, что из их ошибок и недостатков он извлек для себя не меньше, чем из их успехов. Благодарный Наполеон никогда не забывал своего наставника и в своем завещании назначил его сыну или внуку (?) сумму в 100 тыс. франков.

…, рассказывали, что спустя годы пути-дороги ученика и учителя – Наполеона и Дютейля-старшего – еще раз пересеклись. По некоторым данным это случилось при осаде Тулона в 1793 г., где Наполеон командовал артиллерией французской революционной армии, а его старого учителя в артиллерийском ремесле () туда закинула в качестве генерального инспектора революционной армии, действовавшей в Альпах, нелегкая судьба гонимого революцией аристократа. Вроде бы на этот раз учитель () весьма помог своему любимому ученику дельными практическими советами и своевременными поставками снарядов? Но часы Дютейля уже были сочтены! Революционные комиссары – бывший актер Жан-Мари Коло д’Эбруа (1749—1796) и будущий знаменитый наполеоновский министр полиции Жозеф Фуше (1759—1820) – ретиво выполняя революционные разнарядки по уничтожению старорежимных военспецов, отправили на гильотину в феврале 1794 г. и Дютейля-старшего. Напрасно старик показывал им присланные ему Наполеоном письма с благодарностями за разумные советы, распоряжения и энергию при организации артиллерии под Тулоном! В списке приговоренных к казни напротив фамилии уже был поставлен крестик, перечеркнувший его жизненный путь на 72 году жизни! ( Если Коло д’Эрбуа вскоре сгинет в ссылке в жарко-влажной Гвиане, то судьба Фуше гораздо интереснее. Спустя годы, всегда осторожный Фуше, не зная о дружбе старого королевского генерала и молоденького корсиканского офицерика, как-то проболтался могущественному императору Наполеону и об этом замечательном «подвиге» из своего «славного революционного прошлого». «Дютейль был добрым человеком и… – здесь Бонапарт сделал театрально-длинную паузу – » – добавил он. В мгновенно наступившей тишине французский император бросил такой взгляд своих редко моргающих серо-стальных глаз на министра полиции, что тот мгновенно побелел как мел и покрылся мокрой испариной… Продолжения этой истории не последовало: Фуше, как блестящий профессионал своего дела, был нужен своему патрону, а дела тот всегда ставил выше всего остального… Между прочим и моим любимым учителем! как, между прочим, и Дютейля-младшего? или, все же, его младший брат? Дютейль Его младшему брату повезло больше: несмотря на весьма почтенный возраст благодаря своим незаурядным знаниям он еще послужит Наполеону Бонапарту в 1800-е годы в качестве генерального инспектора артиллерии Великой армии и умрет своей смертью на девятом десятке лет.)

Незадолго до начала Бородинского сражения генерал А. де Коленкур напомнил Наполеону историческую фразу столь почитаемого им Фридриха II Великого. Как известно, после того как при Цорндорфе 36 эскадронов его лихих черных гусар Зейдлица, разбившись о штыки русской пехоты, превратились в ошметки окровавленного мяса (людского и конского), якобы Фридрих II, в порыве отчаяния бросил своей ошарашенной от увиденного свите, ставшую затем легендарной фразу: Наполеон мрачно парировал: Забегая вперед надо признать, что как это не прискорбно, но он знал, что говорил! В процентном отношении наибольшие потери русские понесут в битве при Бородино не от вражеской пехоты или кавалерии, а именно от артиллерии, выпустившей невиданное доселе для однодневного полевого сражения количество снарядов – более 60 тыс. против всего лишь 30 (?) тыс. у русских. Полководческий гений Бонапарта позволит ему создавать во всех пунктах, где он предпримет атаки, превосходство в пушках. «Русского солдата мало убить – его надо еще и повалить!» «Ну вот, завтра я и повалю их своей артиллерией!» или даже 20

некоторые исследователи, в частности, Д. Г. Целорунго по данным учета ранений на основе формулярных списков полагает, что, все же, причиной большей части потерь русской армии стал ружейный огонь неприятеля – 70—80 процентов… … Впрочем,

С «легкой руки» К. Ф. Толя (из его «Описания сражения…» и «Описания битвы…») долгое время считалось, что у Кутузова из-за гибели в начале сражения его начальника артиллерии генерал-майора Александра ИвановичаКутайсова якобы не все орудия артрезерва в Псарево (: от 296 до 306—324?) окажутся в деле. Более того, по некоторым данным (А. И. Верховский и др.) они якобы и вовсе не были использованы. Впрочем, еще полвека назад (в 1962 г.) этот миф о «забытом» () артрезерве был аргументировано опровергнут А. П. Ларионовым: к концу битвы в Псарево не останется ни одной пушки. данные заметно разнятся чуть ли не половина всего артиллерийского парка?

…, столь могучий резерв предписывался принятыми незадолго до войны кутайсовскими «Общими правилами для артиллерии в полевом сражении», призванными обеспечить по мере надобности наращивание эффективного огня, когда подлинные намерения противника станут окончательно ясны. Кроме того, «эти правила» замечательно вписывались в кутузовскую аксиому «Полководец не может считаться побежденным до тех пор, пока у него есть резерв». Более того, не исключено, что именно на этом принципе сохранения резервов до конца битвы Кутузов и строил всю свою «концепцию» битвы с Бонапартом, в том числе, и в вопросе об артрезерве (). Как показала заключительная фаза битвы «старая лисица севера» не прогадала – она вообще очень редко прогадывала, когда просчитывала варианты… Кстати сказать о котором потом столько спорили

Исполняющим обязанности погибшего Кутайсова станет в ходе битвы первоклассный артиллерист, генерал-майор В. Г. Костенецкий, за отличие в том сражении награжденный ор. Св. Георгия III—го кл. Принято считать, что полноценно заменить Кутайсова в ходе такого напряженного и драматичного сражения, где артиллерия будет играть колоссальную роль, оказалось трудно, в частности, во время распоряжаться о переброске бездействующих орудий на атакованные участки русских позиций!? Поэтому в ходе сражения французская артиллерия и выпустит в полтора-два раза больше снарядов, чем русская. Отсюда и потери русских окажутся больше чем наполеоновских, хотя солдаты Великой армии будут атакующей стороной а русские обороняющейся, которая обычно теряла меньше. (а значит несущей большие потери!),

. Его пехота была несколько лучше по качеству. Регулярной наполеоновской кавалерии () тоже было больше, а при фронтальных атаках это должно было сказаться. И лишь в артиллерии он на первый взгляд несколько проигрывал, но как выяснится, все же, выиграет! Итак, у Наполеона было некое общее превосходство особенно тяжелой – прим. 11000 против прим. 5500 – у русских

Глава 8. Шевардинская «прелюдия» или, что это было?

Согласно мемуарам и источникам русское командование очень рассчитывало, что коновницынский арьергард сможет, по крайней мере, на 24 часа задержать «неотвязно» наседавший авангард Мюрата и даст время на закрепление на бородинских позициях. В частности, 2-я русская армия еще не успела окончательно переменить фронт, оттянувшись назад () к д. Семеновской или Семеновка, когда ситуация резко обострилась. завернув крыло (а не села, т.к. в ней не было тогда церкви) , (в честь одноименного ручья, впадающего в реку Колочь)

У Колоцкого монастыря, куда после «жаркого шармицеля» 22—23 августа под Гридневым вынужден был отойти П. П. Коновницын, сходились Новая и Старая Смоленские дороги, удержать его оказалось не реально из-за подавляющего численного превосходства неприятеля. Пользуясь им, враг стал обходить Петра Петровича, теснимого по Ново-Московской дороге всеми четырьмя кавкопусами Мюрата (за ними шли корпуса Нея, Даву, Жюно, обеими гвардиями и резервной артиллерией), сразу с двух сторон. Корпус Понятовского пошел южнее – по Старо-Смоленскому тракту, а с севера – через деревню Большие Сады по проселочной дороге – корпус наполеоновского экс-пасынка Эжена де Богарнэ.

Подойдя во второй половине дня 24 августа (5 сентября) – между 15.00—16.00 к Бородинскому полю на возвышенности у деревни Валуево, Наполеон без детальной рекогносцировки одним лишь взором матерого полководца сразу все понял: не взяв Шевардино на высоком холме, он не сможет удобно развернуть все свои войска!

… если бы левое крыло русских успело переместиться к Семеновскому и закрепиться там, то необходимость оборонять Шевардинскую возвышенность отпала бы… Кстати сказать,

Бонапарт не стал поворачивать влево, чтобы выйти на Бородинское поле севернее Новой Смоленской дороги, как на то (по Б. В. Юлину) рассчитывал Кутузов. Наполеон предпочел сходу захватить помеху. Или, как он образно выразился, «порвать занавес»: выдававшийся вперед Шевардинский редут – недостроенное из-за твердого грунта силами 12-й пехотной дивизии генерал-майора И. В. Васильчикова, замкнутое пятиугольное укрепление, состоявшее из рва глубиной ок. 2 метров и шириной 3—5 метров и насыпанного за ним вала до 2 метров высотой.

Если бы Великой армии удалось взять его с ходу, весь левый фланг русских оказался бы открытым, так как за Шевардином укреплений не было. Тогда Наполеон быстрым броском опрокинул бы не обустроенный () у деревни Семеновской, опиравшийся на нее, левый фланг русской армии и выиграл битву. не успевший встать на позиции

Но и Кутузов знал об этом.

К тому же, угроза обхода его левого фланга постоянно давила на него и чтобы уменьшить эту опасность, в интервале между д. Семеновской и Утицким лесом, скрывающим Старую Смоленскую дорогу, он приказал начать строительство редантов (или ) – стреловидных укреплений из земли и фашин на холмах позади Шевардина, южнее и западнее деревни для прикрытия Новой Смоленской дороги на Москву. Они усилили оборонительные возможности самой деревни за Семеновским оврагом. флешей, как их чаще называют в исторической литературе

…, в советское время Семеновские реданты по вполне понятным причинам стали называться именем военачальника войск их оборонявших, князя Петра Ивановича Багратиона. Имевшееся ранее преувеличение значения боя за эти укрепления и недооценка боя за саму деревню Семеновское в советский период еще больше усилились (Е. В. Тарле, Л. Г. Бескровный, П. А. Жилин и др., ). Тогда как понятие левого фланга претерпело существенные изменения, сузившись до упомянутых флешей. Более того, бой за Семеновское почти исчез из описаний. Его стали связывать исключительно с действиями гвардии, отразившей три атаки вражеской кавалерии, не уточняя, когда, где и какой именно кавалерии. В результате «исчезновения» сюжета о бое за деревню Семеновское, место ранения Багратиона тоже «ушло» на флеши… Кстати сказать грузинского допущенные к «госкормушке» исследователи «преданий русской старины»

Строительство трех Семеновских флешей только начиналось, а в пятом часу вечера пехота Морана и Компана по эшелонно вместес поляками Понятовского, кавалерией Нансути и Монбрена при поддержке 180-186-194 ( орудий уже атаковали с трех сторон Шевардинский редут. Не менее 35 тыс. чел. обрушилось на 11.636 русских солдат (ок. 8 тыс. пехоты – прославившаяся под Красным 27-я дивизия Д. Н. Неверовского, 5-й егерский полк, три гренадерских полка и два сводно-гренадерских батальона, два драгунских полка и к вечеру 2-я кирасирская дивизия, т.е. ок. 4 тыс. конницы) при 36 пушках во главе с суворовским племянником генерал-лейтенантом Андр. И. Горчаковым 2-м. Причем, в самом редуте (), скорее всего, было лишь 3 пушки (), а остальные располагались рядом в боевых порядках. С флангов – в соседнем лесу и кустарниках – «схоронились» цепью еще 6-й, 41-й, 42-й, 49-й и 50-й егерские полки. (отборные дивизии из образцового I-го корпуса Даву – лучше по составу была только гвардия!) данные разнятся) согласно аналитическим выкладкам А. А. Смирнова на столько он и строился

, что его солдатам нужно было держаться до тех пор, пока не будет закончено строительство Семеновских флешей и «Курганной батареи» – «люнета», открытого с тыла полевого укрепления, который часто называют «редутом». Принято считать

«Адское дело на левом фланге», как потом назвал Шевардинское сражение Кутузов, оказалось столь важно, что с первых же выстрелов весь главный штаб во главе с Беннигсеном тут же прискакал в расположение войск армии Багратиона

Наполеоновская артиллерия непрерывно обстреливала Шевардинский редут. В конце концов, троекратно превосходившим русских солдатам Компана при поддержке пехоты Морана удалось-таки ворваться на редут, однако вскоре их выбила оттуда подоспевшая 2-я кирасирская дивизия И. М. Дуки. Но «импровизированное» сражение на этом не закончилось. Считается, что редут четырежды переходил из рук в руки. Лишь ближе к ночи, когда защищать Шевардинский редут в полутора пушечных выстрелах от основной позиции русской армии стало совершенно бесполезно () обескровленный отряд Горчакова под прикрытием драгун из 4-го кавкорпуса Сиверса отошел к своим – на Семеновские высоты. Разбитый редут остался за одним из самых опытных и талантливых пехотных генералов Наполеона Жан-Домиником Компаном, среди солдат которого был немало испытанных ветеранов ставшего к тому моменту легендарным Итальянского похода Бонапарта. Дабы избежать продвижения врага на плечах отходящих сил, пришлось использовать для дезинформации противника звуковые сигналы к атаке во время отхода. отход 2-й армии Багратиона на позиции к Семеновской завершился

…, генерал Андр. И. Горчаков 2-й, причитавшийся ему за Шевардинский бой ор. Св. Георгия III-го кл., получил лишь после окончания Отечественной войны 1812 г. Дело в том, что Кутузову реляция о затяжном бое с превосходящими силами неприятеля, так и не пришла! Начальник Горчакова князь Багратион не успел ее написать: на следующий день все ожидали атаки от Наполеона, через день Петр Иванович был смертельно ранен в Бородинской битве. В наградной формулировке на Горчакова 2-го речь шла о… Бородинском сражении, в котором Андрей Иванович отличился снова, но получил тяжелое ранение и выбыл из строя. Награда нашла героя уже по «другой статье». Так, порой, бывает в военном лихолетье… Между прочим

Неприятель полагал, что он лишился 4—5 тыс. человек; современные уточненные данные сокращают их до 2700 бойцов. Генерал Коленкур мрачно докладывал Бонапарту: «Русских солдат, оказывается мало убить, их нужно еще и повалить!» Не зря Кутузов не уставал повторять, что «… русский солдат является сокровищем и его нужно беречь!» Делая на утро смотр одному из наиболее пострадавших в Шевардинском бою 61-му пехотному полку, Бонапарт удивленно спросил его командира полковника Буржа, куда тот девал один из своих пяти батальонов. Ответ был по-военному краток, но мрачен: «Сир, он в редуте…» В самом деле, Бурж лишился убитыми и раненными 13 офицеров и 272 солдат, а в 111-м пьемонтском линейном полку полковника Жюйо тогда и вовсе «убыло» по разным причинам 19 офицеров и 793 солдата!

Полная картина русских потерь до сих пор непонятна: известны только частичные данные – ок. 3 тыс. чел.Так Д. П. Неверовский, получивший перед боем пополнение в 4 тыс. рекрутов и доведший состав своей дивизии до 6 тыс., вышел из него лишь с 3 тыс. человек. В тоже время, по мнению Барклая-де-Толли русские потеряли не менее 6—7 тыс. При этом русских пленных почти не было. На недоуменный вопрос Наполеона: «А где же пленные!? – он получил исчерпывающий ответ: «Сир, русские привыкли драться с турками, которые обычно кончают своих пленных, отрезая им головы, и они предпочитают покончить с собой, нежели сдаться в плен!» Услышав такое, французский император впал в долгое раздумье о… «загадочности русской души»! Б`ольшие потери обороняющейся стороны следует объяснять возможностью французской артиллерии из-за своего охватывающего расположения вести перекрестный и фланкирующий огонь, засыпая русских ядрами, гранатами и картечью.

Так в преддверии Бородина Наполеон снова показал свое непревзойденное мастерство в организации артобстрела.

несмотря на то, что его пролог – бой за Шевардино – закончился не в пользу русских, но их отчаянное сопротивление позволило Кутузову выиграть время для продолжения возведения Семеновских флешей и Выяснилось, что Масловские флеши вряд ли понадобятся! Резко возросло значение Старой Смоленской дороги, по которой не исключалась попытка охватывающего обходного маневра! Весь центр сражения смешался к югу , а главный удар враг явно готовился обрушить на левый фланг! Согласно «канонической» версии развития событий «до», «в ходе» и «после» Бородинского сражения, «уточнить возможное направление главного удара врага». (впрочем, их так и не достроят!) (а не к северу, что было бы предпочтительнее для русского полководца)

Решившись на нестандартный и весьма рискованный ход: на виду у главных сил неприятеля взять его фланговый редут сходу и добившись этого, Бонапарт показал, что как полководец он – в порядке и оптимальные решения принимает мгновенно! У него в руках оказалась исходная позиция с господствующей высотой. Теперь (по мнению Б. В. Юлина) ему уже не надо было «заморочиваться» фронтальной атакой по линии Валуево-Беззубово-Логиново на укрепленные позиции русских, опиравшихся на сильную естественную преграду в виде реки Колоча, имевшей русло с обрывистыми и трудно доступными берегами. Не пожелав «играть по правилам» навязываемым плотно севшим в оборону противником, Наполеон рискнул и… выиграл. В результате он мог выгоднее развернуть все свои войска, разобраться с позицией русских и правильно оценить их реальные возможности и подлинные намерения. (увидеть ее слабые места!)

… рассказывали, что значимость событий вокруг Шевардино была такова, что хотя , но тут, по словам Ф. Н. Глинки, он вроде бы примчался в центр русской позиции на коне!? И весь ход Шевардинского боя Кутузов, одетый в простой сюртук и фуражку с казачьей нагайкой через плечо молча наблюдал, сидя на складной деревянной скамейке, которую за ним возил конвойный казак… Между прочим , из-за тучности Михаил Илларионович на той войне в основном передвигался в коляске либо карете

Налицо была ошибка допущенная в первоначальном расположении левого крыла из-за чего 2-й армии пришлось отражать нападения неприятеля во время перемены фронта, а инженерные работы у д. Семеновское так и не были завершены.

… в «Официальных известиях из армии от 27 августа» русское командование предпочло умолчать об ошибке, допущенной при избрании позиции, а значит и о реальных причинах и подлинном масштабе Шевардинского сражения, а не «боя», как это «адское дело» предпочитали трактовать в отечественной историографии. Дело в том, что русская армия подверглась стремительной атаке сходу в момент перемены фронта. На позиции «кор де баталь», т.е. , остались только войска Горчакова, не успевшие отойти туда, куда уже отошли к Семеновским флешам и д. Семеновское 2-я сводно-гренадерская дивизия Воронцова и 2-я гренадерская дивизия К. Мекленбургского. Судя по всему, Кутузов, так боявшийся обхода своего левого фланга () по Старой Смоленской дороге, несмотря на все предупреждения Багратиона, не преднамеренно задержался с отходом к позициям к Семеновской, раздумывая, что же ему лучше предпринять (!): «окапываться» на Бородинских позициях или продолжить ретираду на восток? Почему так случилось? Биограф Кутузова Л. Л. Ивченко не исключает, что Кутузов, не получив, сведений о новых подкреплениях и о воздействии армий Тормасова и Чичагова на крылья всей наполеоновской группировки, уже задумывал продолжить отход к Можайску и лишь ожесточенное сражение за Шевардино и известия об отказе Наполеона обойти его там, где он больше всего боялся – на левом фланге (), . Впрочем, лукавый «Ларивоныч» человек был крайне скрытный и никогда, и никому не раскрывал своих подлинных замыслов («подушка полководца и та – не должна знать его замыслов») и, очевидно, был прав: «Разбить (.)? Нет! А обмануть надеюсь». Тем более, что по все той же (!) квалифицированной оценке генерала И. Ф. Паскевича – крепкого профессионала без заметно слабых мест – «Тягаться с Наполеоном в открытом поле было трудно!» Судя по дошедшим до нас документам, предшествовавшим Бородинскому сражению, можно предположить, что если бы Наполеон совершил () обходной маневр Понятовского по Старой Смоленской дороге, то Кутузов немедленно снялся бы с Бородинских позиций и отступил бы по Новой Смоленской дороге, а «шевардинская прелюдия» осталась бы в истории как очередной арьергардный бой, правда, очень кровопролитный. Так или иначе, но «адское дело» при Шевардино стало следствием первоначальной ошибки русских квартирмейстеров (Толя?) при выборе позиции левого фланга. Перемена позиции ограничила время и возможности укрепления этого крыла русской армии. Масштаб и значимость Шевардинского сражения были таковы, что 2-я армия в полном составе предотвращала угрозу преждевременного нападения противника на всю русскую армию… Между прочим, предотвратил дальнейшую ретираду русских к Москве в первой линии армии Багратиона самого слабого места своей позиции! корпус Понятовского не стал обходить Шевардино стороной и не пошел дальше по Старой Смоленской дороге Наполеона – Я.Н уже в который раз упоминаемой продолжил?

По всему получалось, что на стадии развертывания, военный гений Наполеона позволил ему «переиграть» «старую северную лисицу» и в определенной мере «выровнять» исходные позиции. Дальше судьба сражения должна была решаться в противостоянии на поле боя, где все решалось не только от соотношения сил и занятых позиций, но от искусства максимально эффективно их использовать.

Накануне битвы Наполеону из Испании пришли тревожные новости: 22 июля 1812 г. сэр Артур Уэлсли, будущий герцог Веллингтон (51 тыс. чел.) сумел разбить 47.500-тысячную армию самого старого друга Бонапарта маршала Мармона при Арапилах (Лос-Арапилес) или, как говорят в Англии – под Саламанкой. (артиллериста, безусловно, толкового и опытного, но, как судачили в армии, получившего маршальский жезл по… дружбе!)

Для французов все не задалось с самого начала, когда чуть ли не первым орудийным выстрелом оказался тяжело ранен с раздроблением руки маршал Мармон; командование перешло к генералу Бонэ, но и его не миновало тяжелое ранение. Несмотря на все мастерство и хладнокровие, сменившего Мармона генерала Клозеля, сильно потрепанная мармоновская армия под прикрытием дивизии генерала Фуа с трудом «отползла» на восток. (при этом потери противников были примерно одинаковые – по 5—6 тыс.) (у англичан было преимущество в постоянно наседавшей кавалерии)