Полная версия:

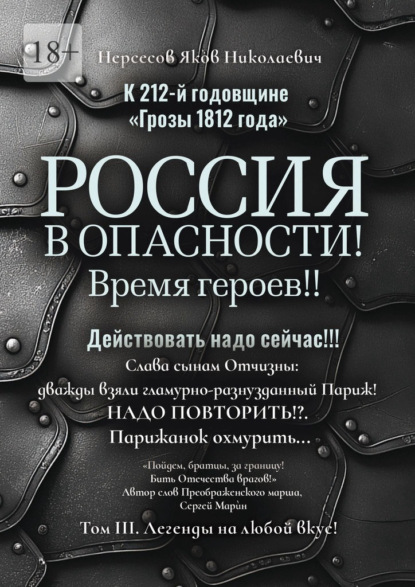

К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том III. Легенды на любой вкус!

Казалось, все идет как нельзя лучше, но благоволившего к Александру Сеславина императора убивают и на престол всходит его сын Александр I – очень «непрозрачный» «наш ангел» – любитель «полумер».

Цари меняются, но служба остается и блестящий гвардейский поручик ведет столь присущую тогда гвардейцам в Петербурге «красивую жизнь» – жизнь… в долг! Средств не хватает совершенно, к тому же, в чинах он не растет, и в начале 1805 г. наш герой подает в отставку и покидает Северную Пальмиру. Она, конечно – не столица мирового соблазна, Париж и, тем не менее, покутить с «легкими кулевринами» на любой вкус и цвет было где!

Но вот трубы пропели «В поход!!!» и Александр Сеславин оказывается на своей первой войне, к тому же, войне с самим Наполеоном – в ту пору (в «нулевые годы» начала XIX в.) неким мессией Бога Войны на земле, своего рода Последним Демоном Войны! Его командируют в десантный корпус граф П.А.Толстого – в первую очередь человека придворного (дипломата в 32-й степени) и только потом – военного (генерал-адъютанта). Его войскам надлежало «беспокоить» «корсиканское чудовище» в Ганновере. Правда, повоевать на самом деле ему так и не удалось: Россия проиграла на поле Аустерлица – главной авансцене той войны.

Но «нет худа – без добра» – Александр сумел подружиться с двумя влиятельными молодыми преображенскими офицерами: капитаном Михаилом Воронцовым и его двоюродным братом, поручиком Львом Нарышкиным – супругом всесильной фаворитки императора Александра I несравненной красавицей Марией Антоновной Нарышкиной (в девичестве Четвертинской). Богатство и знатность позволили им оказаться в том морском походе на высоких должностях: первый был начштаба корпуса, а второй – адъютантом командующего. И, тем не менее, оба с радостью приняли в свою кампанию нашего героя и дружба между ними (особенно с Нарышкиным) продолжалась всю жизнь.

Вернувшегося на родину Сеславина 2-го (его брат Николай поучаствовал в Аустерлицком фиаско русского оружия!), переводят из гвардейской пешей артроты в аналогичную конную.

А потом развязывается новая война с победоносным Наполеоном —кампания 1806—07 в Польше и Пруссии.

В сражении при Гейльсберге Александр не только получает боевое крещение, но и проявляет недюжинную выдержку и талант артиллериста. Его орудия подпускают атакующего врага на предельно короткую дистанцию и по-ермоловски (в ту пору подобной лихостью отличался другой выдающийся артиллерист – Алексей Петрович Ермолов!) расстреливают его картечью в упор. Лишь серьезное ранение в грудь (сколько еще их будет у нашего невозмутимого артиллериста Милостью Божьей!) заставляет Сеславина покинуть поле боя, а затем и выйти (подобно брату Николаю) в отставку на лечение пошатнувшегося здоровья. Скажем, что ему так и не удастся вылечиться до конца: горловое кровотечение со времен первого ранения будет преследовать Сеславина всю жизнь.

Но в 1810 г. он снова в действующей армии и доблестно воюет с турками под началом Николая Михайловича Каменского-младшего (или 2-го). Благодаря знакомству с корпусным командиром, генерал-адъютантом царя и шефом кавалергардов Ф. П. Уваровым, Сеславин со своей конной артиллерией на первых ролях. За Разград ему жалуют ор. Св. Анны 2-й ст. За бои под Шумлой, хоть и неудачные для русского оружия, его производят в штабс-капитаны. Безуспешный штурм Рущука принес Александру Никитовичу чин капитана и еще одно тяжелейшее ранение: турецкая пуля, выпущенная в упор, раздробила ему правое плечо и с тех пор он уже никогда не мог полностью поднимать руку – только сгибал в локте.

После длительного лечения на Минеральных кавказских водах (его сильно донимало горловое кровотечение) Сеславин, обладающий заслуженной репутацией боевого офицера, попадает в адъютанты к Барклаю-де-Толли. Последний очень придирчиво выбирал к себе в ближайшее окружение подчиненных. Уже тогда Сеславин, будучи близок к Барклаю, смог одним из первых оценить всю глубину его стратегического замысла, предложенного П. А. Чуйкевичем и А. И. Чернышевым: отступать в глубь необозримых просторов российской империи, пока враг не оторвется от своих стратегических тылов, не обессилит и его можно будет начать гнать обратно в Западную Европу, причем, уже малой кровью!

Наполеон начинает войну с Россией и Сеславин, снова воюет. Свои главные подвиги он совершит именно в «Грозную годину 1812 года»!

Рискуя жизнью, он не только постоянно развозит донесения (в частности, выводит из окружения отряд другого будущего героя Отечественной войны 1812 года генерала И. С. Дорохова), но и смело сражается, как в жарких делах и под Кочергишками (у генерала Корфа) и под Островно (у генерала Остермана-Толстого) и под Какувячино (у генерала Коновницына).

С тех пор Сеславин постоянно в огне.

Его артиллеристы действуют выше всяких похвал: Витебск у генерала Палена (за него Барклай представляет своего адъютанта к полковнику), Смоленск-Гедеоново-Лубино у генерала Коновницына (золотая сабля «За храбрость!»), Гриднево (пулевое ранение в ногу и он всю оставшуюся жизнь прихрамывает!), Колоцкий монастырь – вот славные вехи его ратного пути к Бородино!

Везде он в гуще событий, всегда хладнокровный и расчетливый. Все его непосредственные командиры (известные боевые генералы) давали ему блестящую характеристику: «…первый во всех опасностях и из сильнейшего огня выходил… последним».

С недавно простреленной, еще толком не зажившей ногой, он участвует в героической обороне Курганной батареи, в знаменитых контратаках сначала пешим с Ермоловым с Кутайсовым (последнего тогда убили), а потом и верхом – с Кавалергардским и Конногвардейским полками под началом самого Барклая-де-Толли, на захваченную французами батарею Раевского. Потери с обеих сторон были таковы, что лошади без седоков бегали вокруг целыми табунами! Лишь один он из 12 адъютантов Барклая-де-Толли вышел из той сечи на своем верном Черкесе без единого ранения, и это с неполноценной правой рукой!

За Бородино он получает своего единственного Георгия – IV-го кл., зато очень престижного среди младших офицеров!

После сдачи Москвы французам в конце сентября он через уважительно относившегося к нему генерала Петра Петровича Коновницына обращается с просьбой к Кутузову о создании «летучего» отряда для борьбы с врагом диверсионно-партизанскими методами. Долго ждать не пришлось: уже 30 сентября его приглашают на обед к главнокомандующему и в послетрапезной беседе Михаил Илларионович лично вручает ему предписание действовать во фланг и тыл неприятельской армии. Для этого ему дают 250 казаков и эскадрон гусар Сумского полка. Наличие сумских гусар – опытных вояк – позволяло ему вести боевые действия в режиме регулярной войны, а летучие донцы были незаменимы в аванпостной службе.

Начинается новый этап в военной карьере все еще капитана (приказ Барклая о полковнике застрял в армейских канцеляриях!) Сеславина – диверсионно-партизанский.

Первое крупное дело случилось уже 4 октября у селения Бекасово на Новокалужской дороге. Затем последовало горячее дельце с крупным отрядом генерала Орнано в Вяземах на Можайском тракте. Уже 6-го вместе с Фигнером сеславинцы предпринимают попытку вновь атаковать Орнано – на этот раз у Фоминского, но неудачно.

Именно Сеславину удалось первым обнаружить, что Великая армия начала отступать!

Он ловко просочился через вражеские аванпосты и привез ценного языка – унтер-офицера Старой Гвардии, который поведал, что наполеоновская армия уже четыре дня, как покинула Москву и идет через Боровск на Малоярославец, а оттуда – на Калугу, где располагались основные боевые и продовольственные запасы русской армии!

Узнав об этом, Михаил Илларионович не только прослезился с провидческими словами «… с сей минуты Россия спасена!», но и начал действовать. Правда, не так стремительно и решительно, как того ждали многие горячие головы в его окружении, а сугубо по-стариковски и… по-кутузовски: «поспешая неспеша».

Так были сорваны планы Бонапарта, «по-тихому» обойдя слева Тарутинский лагерь, уйти из России через ее южные, не разоренные войной, районы.

Став «глазами и ушами» армии Кутузова, Сеславин во многом способствовал успешным действиям русских против отступающих французов.

Вскоре он получает под свое начало еще два эскадрона Ахтырских гусар и роту 20-го егерского полка и даже два конных орудия: порадел бывшему артиллеристу Милостью Божьей другой артиллерист от Бога – сам Алексей Петрович Ермолов. Теперь в составе трех родов войск он мог более эффективно «докучать» неприятелю! Совершая смелые рейды по тылам противника, он (порой, на пару с Фигнером) участвует в освобождении Вязьмы. Затем они соединяются с Денисом Давыдовым и Орловым-Денисовым и в бою под Ляховым заставляют капитулировать двухтысячную бригаду бригадного генерала Ожеро (не путать с маршалом Ожеро!).

В перерывах между боями он систематически информирует Кутузова о положении и направлении отступления противника, причем предлагает свои соображения по активизации истребления.

Сегодня кое-кто не исключает, что если бы к нему прислушались, то Великая армия могла бы быть истреблена полностью!

Но это все – в теории, а на практике, всем рулил «старый лис севера» (так Кутузова раздраженно величал Бонапарт), который предпочитал действовать так, как ему подсказывала его манера ведения войны: «большим дракам» он предпочитал искусный маневр и военную хитрость.

Идя навстречу Чичагову и Витгенштейну, Сеславин сходу ночью берет Борисов.

А затем судьба поманила его шансом войти в историю с Большой Буквы!

Вот как это было!

Мороз в тот день перебрался за отметку в 30 градусов. Сеславинцы налетели на пехотную дивизию Луазона, спрятавшуюся от стужи по домам в Ошмянах. Кавалерия, как водится в таких случаях, вволю намахавшись сабельками, через час вынуждена была оставить город: без пехоты удержать Ошмяны не представлялось возможным. Буквально на час Сеславин разминулся в Ошмянах с небольшим кортежем Наполеона, уже бросившего в Сморгони агонизирующие остатки его некогда Великой армии. На «всех парах» в дормезе, поставленном на санные полозья, под именем герцога Винченцкого (Армана Коленкура) Бонапарт понесся через заснежено-морозную Святую Русь на запад «срочно по делам» – в Париж! А если бы Александр Никитович знал о том, что вот-вот здесь пролетит обледеневший кортеж самого Бонапарта!?

Но случилось то, что случилось: «Часы судьбы» Наполеона еще не остановились и он счастливо разминулся со смертельной опасностью.

…Между прочим, рассказывали, что проигравший Барклаю и «старой лисице севера» войну Бонапарт настолько спешил покинуть оказавшуюся столь «негостеприимную» к нему – Последнему Демону Войны – Святую Русь, что не только собственноручно сжег самые ценные бумаги из своего личного архива, но и даже уничтожил личное столовое серебро. Якобы при этом он даже воскликнул: «Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой!» Что это – байка или все же быль!? Впрочем, без них не бывает истории, как Большой, так и Малой…

Как бы в «отместку» за «промашку» с Бонапартом Сеславину подфартило с атакой на Вильно. А подоспевший авангард русской армии лишь закрепил успех сеславинцев.

Но именно в том, последнем бою войны 1812 года Сеславин получит свою очередную тяжелую рану: пуля, пройдя навылет, раздробит ему левую руку. Так, ставший к тому времени за взятие Ляхова полковником, командиром Сумских гусар и флигель-адъютантом государя, Александр Никитович Сеславин, «благодаря тяжелым ранениям в обе руки заслужил» особую привилегию «никогда и ни перед кем не только не снимать шляпы, но и не подносить руки к козырьку, так как движение руки вверх были для него исключительно болезненны».

Он продолжит свои ратные подвиги уже после лечения в Заграничном походе. Скорее всего, это случилось уже после 10 августа. Он и его гусары не раз отличались в кровавых рубках предшествовавших Дрезденскому сражению.

В одной из них случился страшный эпизод: французскому драгуну снесли саблей голову, но его труп остался сидеть в седле «как влитой» и еще долго «всадник без головы» продолжал носиться среди сражающихся, будоража и заводя их на смертный бой!

Под Дрезденом Сеславин со своими гусарами, как и вся союзная армия, вынужден был отступать: под аккомпанемент проливного дождя Последний Демон Войны в последний раз в той кампании показал всем, что «клыки его крепки, а зубы остры»!

…Кстати сказать, незадолго до решающего сражения под Лейпцигом Александр Никитович Сеславин успел немного подлечиться в знаменитых целебных минеральных источниках Теплица. Местные горячие ванны несколько облегчили его страдания. Еще больше поднял ему настроение высочайший указ о производстве его в генерал-майоры. В 33 года он стал-таки генералом, правда, очень дорогой ценой: увечные руки всю оставшуюся жизнь будут напоминать ему почем – подлинное, а не паркетное генеральство…

А затем последовала знаменитая многочасовая кавалерийская «карусель» под Либертвольквицем в окрестностях Лейпцига. Тогда с обеих сторон ожесточенно рубились не менее 14 тысяч кавалеристов! Естественно, не обошлось и без гусар генерал-майора Сеславина. Не раз и не два он лично водил своих удальцов в атаку. Было что-то эпическое в той кровавой сече, где шикарные гусарские ментики заалели обильно пролитой кровью, но сеславинцы так и не дали себя опрокинуть ни вражеским драгунам, ни кирасирам, ни карабинерам.

Не пропустил Сеславин и Лейпцигского сражения. В награду за все ему жалуют бриллианты к уже имевшейся «Аннушке» 2-й ст.

Потом мы увидим его во Франции.

Здесь он во главе полуторатысячного конного (сумские гусары с донскими казаками) отряда при трех конных орудиях снова бьется с врагом под Бриенном, Ла-Ротьером, Лаферт-сюр-Обом, Арси-сюр-Обом и Фер-Шампенуазом. На него посыпались награды – российская («Аннушка» 1-й ст.), австрийская (ор. Марии-Терезии) и прусская (ор. Красного Орла).

…Кстати, в Петербурге объектом «охоты» светских прелестниц становится израненный красавец-генерал Александр Никитович Сеславин. Строгий мундир гвардейской конной артиллерии с блестящим шитьем и черным стоячим воротником и Георгием IV-го кл. вместе с редким среди русских военных крестом Мальтийского ордена (его первой наградой, дарованной скупым на пожалования покойным Павлом I) очень шел к его подтянутой сухощавой фигуре, болезненно-бледному с обостренно-резкими чертами лицу, обрамленному вьющимися темно-русыми волосами, лихо по-гвардейски закрученными вверх усами, согнутой в локте руке на черной перевязи. «Время незабвенное! Время славы и восторга!» еще не закончилось, а романтический взгляд к раненному воину во все времена был присущ слабому (а на самом деле «всесильному») полу! Вальсировать наш чрезвычайно скромный, даже застенчивый и обаятельный в своей физической ограниченности герой не мог и оголтелые дамочки на нем просто висли как гроздья винограда, но все их усилия были бесполезны. Александр Никитович Сеславин так и остался холостяком. Скорее всего, он, как и многие из его поколения военных, на самом деле был женат на Кровавой Ликом и Ужасной по Натуре, Девке по имени Война! Хотя и у него был шанс обрести семейное счастье в лице некой юной Катеньки – сестры его невестки Софьи Павловны, жены брата Николая, давно вышедшего в отставку. Но, как говорят в таких случаях – не сложилось! Правда, остались дети от… крепостной любовницы, которую он все-таки завел на склоне лет: как-никак старый гусар, начинавший артиллеристом Милостью Божьей…

Из-за обилия ран (простреленные руки и ноги; частые горловые кровотечения) Сеславин оставляет свою 1-ю гусарскую дивизию, выходит в отставку и вынужден лечиться на целебных водах за границей.

Даже стесненный в средствах (порой ему было нечем расплатиться за срочную операцию или 27 дней оставаться без обеда!), Сеславин много путешествует по Европе: Германия, Франция, Италия, Испания, Англия. Так в частности, он прошел маршрутами и легендарного Ганнибала, когда тот переваливал через Альпы и через Сен-Готард, где с боями прорывался его великий соотечественник «русский Марс» и через Сен-Бернарский перевал, где шел по пути к Маренго Наполеон! В Италии Сеславин объездил все места сражений Итальянской кампании Суворова 1799 г.

На родине он уже никому не нужен. Эту горестную мысль он понимает, когда возвращается в 1820 году в Россию. Генеральского жалованья – 1800 рублей в год – не хватало ему на жизнь, достойную героя Отечественной войны 1812 года и 20-летней службы. Александр I с учетом заслуг генерала перед царем и Отечеством дал ему в аренду на 12 лет казенное имение, 8 тысяч единовременно на лечение, часть долгов принял на себя.

Но этим и ограничился…

Дальше – больше: Александр Никитович Сеславин, отличавшийся свободою суждений, попал под надзор тайной полиции. Отношения с новым императором Николаем I у него не сложились: Сеславин при всех его несомненных достоинствах был человеком болезненно-самолюбивым и обидчивым! Он неудачно попытался перестроить на современный лад свое небольшое помещичье хозяйство, переименовал родовое имение в Сеславино.

Последние 35 лет своей долгой жизни, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор в отставке Александр Николаевич Сеславин прожил замкнутой жизнью небогатого русского помещика, терзаемый многочисленными ранениями (порой отказывали руки!), обидой на возвышение тех, кто не имел его заслуг перед Отечеством в суровую годину «Грозы 1812 года», одиночеством (все его настоящие «братья по оружию» либо уже давно полегли на полях сражений или сошли в могилу) и трагическим известием о позоре столь близкого его сердцу русского оружия в Крымской войне 1854—1855 г. Порой он брался за перо, писал о былом, но прогрессирующая слепота давала о себе знать.

Бессмертная слава к Сеславину, не позволявшему себе жестокости по отношению к пленному врагу (но поровшему своих крепостных!), придет к нему, как это часто водится в таких случаях, только после его тихой смерти от инсульта в апреле 1858 года в возрасте 78 лет!

Александр Никитович Сеславин был героем своего времени – «Времени незабвенного! Времени славы и восторга!»…

Его образ использовал Пушкин в «Дубровском»,

или Яков Петрович Кульнев

…Он не дожил до своего 49-летия всего несколько дней, но навсегда вошел в историю мировой литературы! Его популярность в русском обществе была такова, что даже спустя годы, Александр Сергеевич Пушкин в «Дубровском» устами помещицы Анны Савишны повествует: «…Вдруг въезжает ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосы, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева…»

…Удалой гусарский генерал-майор (12.12.1808) Яков Петрович Кульнев (24/25.07.1763/64, Люцин, Речь Посполита – 20.07.1812, д. Сивошино Полоцкого у. Витебской губ.) – фигура в русской армии начала XIX в. если не культовая, как это было с Алексеем Петровичем Ермоловым, то по крайне мере, знаковая!

Он родился в семье русского офицера Петра Васильевича Кульнева и Луизы Ивановны Кульневой (урожденной Гребинниц – немке из Прусской Померании) в небольшой белорусской деревеньке Сивошино. Его мать вышла замуж Кульнева-старшего в 1761 г. и вошла в историю, что состояла в переписке с самим Александром Васильевичем Суворовым, под чьим началом служил в свое время ее супруг. Его отец – скромный и бережливый участник Семилетней войны – с трудом содержал свою многодетную семью: шесть сыновей и одна дочь!

Будущий лихой гусар Яков Петрович вместе со своими братьями был определен учиться в Сухопутном Шляхетском корпусе.

…Между прочим, один из них – младший Иван – тоже стал генерал-майором, даже раньше своего более «звездного» брата Якова и в суровую годину Отечественной войны 1812 г. воевал там же, где его брат!..

В этом учебном заведении давали большой и глубокий по тем временам объем знаний, по крайней мере, во времена Ивана Ивановича Бецкого или как его звали кадеты и выпускники – «старика». Наш герой закончил корпус с большой серебряной медалью «за усердие и успехи в учебе». Особо «удались» ему французский с немецким языки и фортификация с артиллерией.

Выпустившись пехотным поручиком Черниговского полка, он попросился в кавалерию и был переведен в Петербургский драгунский полк. Блестящий вольтижер и неисправимый повеса, Яков Кульнев мгновенно стал своим в офицерской среде и среди солдат тоже, поскольку всегда относился к последним не как к быдлу, а как к «собратьям по оружию», с которыми он наравне рисковал жизнью.

Свое боевое крещение Кульнев получил на русско-турецкой войне в 1789 г. при осаде Бендер и был отмечен всесильным фаворитом Григорием Потемкиным.

Затем ему посчастливилось в составе Переяславского конно-егерского полка поучаствовать в усмирении поляков в 1794 г. под началом Александра Васильевича Суворова. «Русского Марса» он просто боготворил и, по словам хорошо знавшего его Дениса Давыдова, «всегда говаривал о нем со слезами восторга». За отличие при штурме предместья Варшавы – Праги по представлению Суворова он получает чин ротмистра.

В эпоху правления императора Павла I гусара Кульнева часто переводят из полка в полк. Ему все это настолько надоело, что в 42 года он даже подумывал об отставке, но тут начинается очередная война с Бонапартом и наш майор в составе Гродненского гусарского полка оказывается в Пруссии, причем в самом жарком месте – в авангарде, где во всем блеске показывает себя большим мастером аванградно-арьергардных кавалерийских стычек-«каруселей». Оказалось, что вынужденный 11-летний простой ни как не сказался на ратном мастерстве уже 44-летнего сухощавого, ширококостного и сутуловатого Якова Петровича! Будучи 190 сантиметров роста, он блестящего владел сабельной рубкой и с честью выходил из многих опаснейших передряг!

В апреле 1807 г., ставший подполковником Кульнев, награждается ор. Св. Владимира 4-й ст. за отличие под Гутштадтом. Затем следует лихое дело под Гейльсбергом и, наконец, ужасная рубка под Фридляндом, где лишь часть гродненцев во главе со своим отчаянным командиром смогла прорубиться на спасительный правый берег р. Алле. Но и это еще не все: именно Кульневу пришлось прикрывать в жестких арьергардных боях отход измотанной и потрепанной русской армии к Неману.

В Тильзите его награждают ор. Св. Анны 2-й ст., сразу скажем, самым низким из всех российских военных орденов той поры – «Аннушкой», к тому же, даваемым и гражданским лицам!

После той, в целом неудачной для русского оружия войны, Кульнев уже известен всей армии и среди «братьев по оружию» (людей всегда очень ревнивых до чужой воинской славы; так устроен «их мир»: сегодня ты – жив, а завтра – нет!) котируется очень высоко.

А затем начинается другая война – русско-шведская и наступает звездный час нашего героя!

Примечательно, но на той войне не только высоко взлетели «звезды» сразу нескольких выдающихся полководцев русской армии (Барклая-де-Толли, Багратиона, Раевского, Ник. А. Тучкова и Н. М. Каменского 2-го), но и… окончательно закатились карьеры таких «подмастерьев» ратного дела, как Федора Федоровича Буксгевдена и Богдана Федоровича фон Кнорринга, чьи «ратные успехи» давно остались в прошлом XVIII веке.

Правда, по началу наш герой потерпел неудачу под Сикаиоки и еле-еле унес ноги. Но затем полностью восстановил свою репутацию лихого рубаки в боях под Сальми, Якобштадтом, Пихалоки или Оровайсе. Более того, он совершает блистательный рейд по льду к Аландским островам. Этот марш-бросок ускорил капитуляцию шведов. В награду Якова Петровича производят в генерал-майоры, ему жалуют золотую саблю «за Храбрость!», очередную «Аннушку» – на этот раз 1-й ст. и ор. Св. Георгия, причем, сразу III-й ст., минуя низшую IV-ю!

На русско-турецкой войне 1806—1812 гг. Кульнев уже воюет под началом Каменского 2-го. Порой вздорный и гневливый не в меру Николай Михайлович терял чувство меру и начинал «вешать всех собак» на своих подчиненных, если у него что-то не ладилось на поле боя, как например, при штурме Рущука, когда под его стенами полегло не менее половины атакующих – 8 тысяч. Нечто подобное случилось у него и с Яковом Петровичем, который отказался идти в атаку на крутую гору, где 100-процентно положил бы всех своих гусар: им было бы не въехать наверх. Каменский дважды приказывал Кульневу взять высоту – тот дважды отказывался! Последовала угроза ареста и тогда Яков Петрович демонстративно снял с себя саблю и покинул поле боя. Каменский все же извинил своего подчиненного и даже представил его за Батинское сражение к наградной золотой сабле с алмазами и надписью «За храбрость!».