Полная версия:

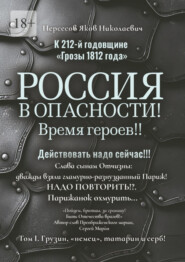

К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том I. Грузин, «немец», татарин и серб!

Так или иначе, но венчание состоялось 2 сентября 1800 года в церкви Гатчинского дворца, проходило оно по высшему разряду, в присутствии императора и императрицы и всего двора. Невеста, одетая в русское платье, «убиралась» царскими бриллиантами самой Марией Федоровной.

Вот что писал об этом союзе генерал А. Ф. Ланжерон – человек сколь внимательный, столь и иронично-саркастичный: «Багратион женился на родственнице (по отцу) императрицы Екатерины I, по матери внучатой племяннице князя Г. А. Потемкина… Эта богатая и блестящая пара не подходила к нему. Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. Его жена была настолько бела, насколько он был чёрен; она была красива как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго удовлетворялась таким мужем…»

Ее мать несравненная красавица Катенька Энгельгардт в юности очень много «шалила» со своим любвеобильным дядюшкой Г. А. Потемкиным и очень может быть, что гены сказались и на дочери.

В 1805 году легкомысленная красавица, которая никогда не любила своего знаменитого мужа, уехала в Неаполь «развеяться», потом для «поднятия тонуса» очутилась в Вене и с мужем уже практически никогда не жила. Багратион звал княгиню вернуться, но та оставалась за границей под предлогом лечения.

На самом деле она крутила роман с прусским принцем-красавцем Людвигом пока того не убили в бою с французами при Заальфельде поздней осенью 1806 г.

Тогда от 8 до 9 тысяч пруссаков под командованием лихого кавалерийского офицера, главы придворной партии войны, принца Людвига вступили в бой с вдвое превосходившим их численно 14-тысячным корпусом Ланна, выходившим из густо-холмистого Франконского леса через Заальфельдское дефиле на оперативный простор. По началу планировалось, что передовые силы Людвига поддержат два других прусских военачальника: Гогенлоэ справа, а герцог Брауншвейгский – слева. Но нерасторопность престарелых прусских полководцев привела к тому, что принц остался один на один и вынужден был в одиночку отражать натиск неприятеля, стремительно развертывавшегося из походных колонн в боевые порядки. Умело прикрывшись легкоконной завесой и прицельным огнем застрельщиков, Ланн обошел пехотой Сюше вражеский фланг, хваленая прусская пехота была разбита и потеряв полторы тысячи человек, отброшена. Воинственный принц во главе всего лишь пяти кавалерийских эскадронов отчаянно пытался остановить наступление французов, но попал в окружение, капитулировать отказался и был заколот в живот гусарским сержантом. Так нелепо погибла одна из военных надежд Пруссии. (По крайней мере, так считали сами пруссаки.)

Немного погоревав для приличия, Екатерина Павловна Багратион окунулась в поиски новых острых ощущений, а в них она подобно своей матушке – большой проказнице, была настоящей докой. В погоне «за очередной любовью» ее красота не увядала, а только расцветала новыми красками!

Поскольку детей в браке с Багратиона она так и не нажила, то в 1809 г. по обоюдному согласию супруги-«по неволе» (?) расстались.

В Европе княгиня Багратион – дама сколь любвеобильная, столь и расточительная (свое гигантское состояние она свела на «нет» только в глубокой старости!) – пользовалась огромным успехом у разного рода жиголо, приобрела известность в придворных кругах разных стран, родила дочь (как полагают, от австрийского канцлера князя Меттерниха – известного секс-символа той поры; кто из высокородных дам от него только не рожал!?). Она устраивала роскошные «парти», шикарно одевалась – всегда была в курсе последних парижских новинок, поражала любовников изысканнейшим венским кружевным нижним бельем, открывавшим пытливому мужскому взору больше чем … (в этом предмете женского туалета Вена всегда удачно конкурировала со столицей мирового соблазна Парижем!).

Исследователи не исключают, что супруги все же однажды еще раз встречались летом 1810 г. в Вене, когда Катенька уже была на сносях дочерью от Меттерниха. Нам доподлинно неизвестно о чем они говорили. И тем не менее, после смерти Багратиона среди его личных вещей был обнаружен миниатюрный портрет его супруги, правда, в соседстве с портретами двух других «знаковых» женщин в его судьбе.

Во времена Венского конгресса сам император Александр I, большой мастак по женской части, по данным тайной венской полиции не единожды оставался у нее в доме… ночевать.

После смерти Петра Ивановича княгиня вторично ненадолго вышла замуж за англичанина лорда Гоудена, но фамилии Багратион так и не меняла.

В Россию она уже не вернулась, осев в Париже, где до последних дней своей бурной и долгой жизни поражала свет своими утонченными обедами, но при этом ее саму уже возили в инвалидной коляске.

…Между прочим, почти похожая супружеская «коллизия» сложилась и у приятеля Багратиона со времен Италийского похода Великого Князя Константина Павловича. «Беглая» – по причине побоев – жена цесаревича великая княгиня Анна Федоровна вела себя примерно также. Не исключено, что обманутые супруги-«рогоносцы», проведшие полжизни в походах и сражениях, могли обмениваться «на солдатских бивуаках» впечатлениями, столь обычными для почти всех брошенных мужей, несмотря на всю их внешнюю «крутизну»…

Обогащенный опытом сражений с революционными французами в Италии и Швейцарии под началом «неистового старика Souwaroff», Петр Иванович Багратион активно участвовал в войнах против Наполеона в 1805—1807 годах.

В трагической для России кампании 1805 г. он возглавлял авангард русской армии.

Из-за неудачных действий австрийцев и сдачи ими Вены русская армия оказалась в очень трудном положении. Вынужденно совершала она стратегический марш-манёвр от Браунау к Ольмюцу и Кутузов. Не раз войска Кутузова оказывались перед угрозой окружения, и авангард Багратиона (кавалерией у него командовал П. Х. Витгенштейн, а артиллерией – А. П. Ермолов; так три будущих героя Отечественной войны 1812 г. оказались «скованные одной цепью»! ), став волею судеб арьергардом, геройски прикрывал отход основных сил Кутузова. Отступление, а это всегда самый сложный вид боя, облегчалось лишь тем, что на пути русских находилось немало речек (притоков Дуная), на которых можно было сдерживать натиск французов арьергардными боями.

…Между прочим, князь Багратион, будучи участником легендарного похода Суворова в Швейцарские Альпы, где русские солдаты едва полностью и не полегли костьми из «причуд» русско-австрийской политики (Павел I слишком долго играл роль благородного монарха-рыцаря!), с огромным недоверием относился к австрийцам и на этой войне. Тем более, что они своими «неудачными» действиями (сдачей Таборского моста и т.п.) все время ставили русские войска в безвыходное положение: плен или смерть! Как после суворовского похода в Европу, так и после войны с Наполеоном в 1805 г., Петр Иванович в петербуржских салонах будет очень много рассказывать об изменах «цесарцев» (австрийцев) по отношению к русским. Впрочем, ему участнику всех этих кровавых событий действительно было что поведать салонным завсегдатаям…

Началось все с того, что примерно в 50 км к западу от Браунау, у Ламбаха на р. Траун, французский авангард почти настиг русскую армию и сходу ударил в тыл четырем отставшим арьергардным австрийским батальонам Кинмайера и Ностица. Последние пошатнулись, но тут французам преградили путь четыре батальона егерей, гусары и несколько пушек конной артиллерии подпоручика Овечкина, из арьергарда Багратиона, прикрывавшего тыл русской армии.

Вопреки сложившейся в исторической литературе традиции жаркого боя между французами и русскими тогда не случилось!

На самом деле небольшой французский авангард не рискнул кинуться на внушительно расположившихся русских, с которыми они на этой войне еще не встречались, но кое-кто из них слышал о «злом» русском штыке или даже «отведал» его сполна в Италии и Швейцарии в 1799 г. Поскольку задачей русских было стоять и ждать нападения, то они тоже не спешили ввязываться в большую драку. Стороны предпочли маневрировать и лениво перестреливаться, изредка сходясь на штыках. Не потому ли потери с обеих сторон были скромными: сотня – у французов и 141—145 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также одна 6-фунтовка у русских. Так ничейно закончилась первая хоть и 5-часовая, но вялая схватка русских с французами в кампании 1805 г. Русский арьергард отошел за Ламбах – французские драгуны не спешили их преследовать, держась на почтительной дистанции.

Казалось, Кутузов готовится задержать французов на берегах глубокой и быстрой реки Энс (приток Дуная). Это был очень выгодный оборонительный рубеж: ее восточный (русский) берег был не только высок, но и весьма крут. На самом деле, Михаил Илларионович, очевидно, предпочел схитрить: имитируя готовность к обороне на водном рубеже, он продолжил отступление на Кремс. Переправа 3 ноября через Энс главных сил Кутузова прошла успешно. Сотни драгун Вальтера и конных егерей Мильо (Мийо) с одной лишь пушкой, примчавшихся первыми, безусловно, было мало для захвата моста или серьезной атаки на заканчивавших переправу русских. Более того, отходя, спешенный эскадрон Павлоградских гусар успел взорвать за собой мост.

Но уже рано утром 5 ноября мост через реку был восстановлен и кавалерийский авангард Мюрата [гусары Трейяра (Тройяра или Трольяра), конные егеря Мильо и Фоконне, драгуны Вальтера, кирасиры Нансути и д`Опуля при поддержке гренадер Удино] продолжил погоню за неприятелем. Не прошло и часа как они уже нагнали австрийцев у деревеньки Штремберг.

Французские гусары при поддержке гренадер опрокинули три австрийских батальона кроатов (хорватов) и несколько эскадронов Гессен-Гомбургских гусар генерала Ностица и в 20 км от места переправы на лесной опушке у деревеньки Эд напоролись на… четыре русских батальона и несколько эскадронов Павлоградских гусар из 3-х тысячного арьергарда генерала Петра Ивановича Багратиона.

Висевшие на плечах отступавших австрийцев французские кавалеристы под личным началом самого удальца Мюрата сходу врубились в русских, опрокинули их, вырвались на лесную поляну, где налетели на оставшуюся часть багратионовского арьергарда – Азовский мушкетерский, Киевский гренадерский, 6-й егерский и Павлоградский гусарский полки. Их тоже смяли и они стремительно покатились назад: кто – по дороге, а кто – напрямик через Амштеттенский лес, величественный в своей зимней ипостаси.

Мюрат – в своем «павлиньем наряде», с маршальским жезлом в руке – в окружении генералов Вальтера, Удино, Трейяра и Мильо с гусарами и конными егерями продолжил их преследование. Отчаянная рубка не прекращалась ни на дороге, ни в лесу.

Но как только сражающиеся выскочили на огромную лесную поляну, там их встретила конно-артиллерийская рота храброго и хладнокровного подполковника Алексея Петровича Ермолова и 8 батальонов пехоты (Малороссийский, Апшеронский, Смоленский мушкетерские и 8-й егерский полки) с 10 эскадронами Мариупольского гусарского полка генерала Михаила Андреевича Милорадовича.

Только-только Милорадович хладнокровно пропустил сквозь свои ряды бесформенные толпы багратионовских солдат, как тут же показались догонявшие их потерявшие строй массы французов.

Настал час ермоловских артиллеристов показать врагу всю свою удаль: огонь они открыли – чуть ли не в упор! Это был фирменный прием их командира, принесший ему в наполеоновских войнах невероятную популярность среди своих «братьев по оружию» и признание среди неприятельских «коллег по цеху»!

Тем временем, русский генерал Милорадович запретил своим воинам заряжать ружья и грозно крикнул: «Гренадеры, вспомните, как учил вас работать штыком в Италии Суворов!» «Пуля – баба (у Суворова – „дура“), штык – молодец!» – любили повторять его знаменитые ученики – Багратион и Милорадович своим солдатам!

Русские батальоны со всего маху – от души – ударили по врагу…

Побоище было невероятное: даже под Мюратом убили коня! Выжившие в той мясорубке, потом с ужасом ее вспоминали. Подоспевшие гренадеры из бригады Дюпа (1-я сводно-гренадерская дивизия Удино из элитных рот, взятых из полков линейной и легкой пехоты) на какой-то миг потеснили русских, но силы, все же, были неравны и французы откатились в лес.

Уже смеркалось, когда на поле боя появились 2-я и 3-я бригады дивизии Удино и последний, вспомнив свою удалую гренадерскую молодость, сам кинулся в штыки!

Навстречу ему бросился со своими гренадерами сам Милорадович – ничуть не меньший смельчак!!

И снова все вокруг заскрежетало и захрустело!!!

Никто никому не уступал, а лишь остервенело наматывал друг другу кишки на штыки…

Обе стороны, естественно, рапортовали своим командующим о… полной победе над неприятелем – а как иначе-то! Мюрат и вовсе «зарапортовался»: доложил Наполеону о своей победе над… всей русской армией под началом самого Кутузова и захвате в плен полутора тысяч неприятелей, в том числе, 150—200 русских!?

На самом деле передовые посты обеих сторон остались «на расстоянии пистолетного выстрела друг от друга», т.е. прямо на месте схватки.

Таким образом, обе стороны с полным основанием заявили, что они сохранили за собой поле боя, а противник… «бежал»!

…Между прочим, для авангардно-арьергардных боев такая трактовка исхода боя весьма типична. Отступающие выставляют заслон лишь для того, чтобы временно задержать наседающего врага. Рано или поздно арьергард должен успеть уйти с поля боя, если ему, конечно, не было приказано: «Всем лечь, но врага задержать!!!» Успех арьергарда определяется временем задержки неприятеля, его и своими потерями. Вот тут-то и начинаются всевозможные «инсинуации»: обороняющиеся «взахлеб» расписывают свои несомненные успехи в обескровливании многочисленного врага, а наступающие – столь же красочно «повествуют» о том, как жалкие остатки вражеского арьергарда под покровом ночи уползли с поля боя. Так было, так есть и так будет. «На войне – как на войне» и даже великими полководцам свойственно привирать! Воинская слава – замешанная на море крови (чужой и своей) – самая ревнивая на свете…

На самом деле, хотя изначально французов было лишь 8 тыс., а общая численность сил Ностица, Багратиона и Милорадовича равнялась примерно 13 тыс., но до того момента пока, гнавший перед собой сначала австрийцев Ностица, потом русских Багратиона, Мюрат не встретил организованного сопротивления Милорадовича в Амштеттенском лесу, союзники откровенно отступали. Австрийцев опрокинули сразу, багратионовцев смяли на марше и только заранее изготовившегося к бою Милорадовича «сдвинуть» не удалось.

Потери противоборствующих сторон: французы (по их данным) – ок. 400 чел.; русские (по их сведениям) – 675 убитых и раненных, 360 пропавших без вести (пленных?).

Вот и решайте сами – кто победил!?

И, тем не менее, тот кровавый штыковой бой имел огромное значение для поднятия боевого духа русской армии и ее союзников.

Еще раз генералу Багратиону предстояло спасти армию, когда Кутузов, понимая, что без бокового (враг готовился ударить во фланг кутузовским солдатам) заслонного отряда не обойтись, направил Багратиона проселочными дорогами наперерез мюратовскому авангарду к пересечению путей из Цнайма и из Вены – местечку Голлабрунн (Холлабрунн). Для спасения армии Петру Ивановичу выделялось от 6 до 7 тыс. (данные разнятся) пехоты, кавалерии, казаков и 12 пушечная конная рота капитана Судакова. Помимо них русскому отряду придавались два весьма поредевших в боях батальона австрийской пехоты, Гессен-Гомбургский гусарский полк и кирасиры князя Гогенлоэ (Хоэнлоэ) под началом графа И. Ностица.

В общем, Петру Ивановичу предстояло сыграть роль «русского Леонида», а для его солдат очередной заслонный бой грозил превратиться в Фермопилы.

Все понимали, что уж здесь-то точно придется всем лечь костьми!

Рассказывали, что, прощаясь с князем, Кутузов перекрестил его как идущего на смерть ибо «подлинно крестный подвиг предстоял ему и его бойцам-смертникам». Тем более, что приказ по слухам был по армейски лаконичен и суров: «Лечь всем, но задержать врага»! Михаил Илларионович прекрасно понимал, что при такой «постановке задачи» из отряда может практически не вернуться… никто!

Но ничего иного в условиях спасения чести русской армии не было.

Либо надо было просто-напросто… бежать без оглядки, бросив все обозы и артиллерию по дороге.

Либо ради выигрыша времени суворовскому любимцу надлежало положить весь свой отряд.

Багратион вышел в поход 14 ноября и шел весь день и всю ночь, чтобы успеть к месту назначения до прихода туда мюратовского авангарда (порядка 35,5 тыс. штыков и сабель) и любой ценой задержав здесь противника, дать возможность главным силам уйти из—под возможного удара. Погода была ужасная (проливной дождь с сильнейшим ветром!), дороги – под стать им! Все эти «прелести» усугублялись кромешной ночной тьмой.

И все же, он успел оказаться в Голлабрунне первым – в 9 утра 15 ноября. Отсутствие устраивавшей его позиции в самом Голлабрунне вынудило русского генерала отойти на удобную для обороны возвышенность за деревней Шенграбен.

В 10 верстах от нее находилась дорога на Цнайм, по которой двигались основные силы русской армии.

Тут же австрийские союзники были отправлены вперед в качестве передового охранения. Все русские силы компактно в две линии встали позади Шенграбена. Артиллерия Судакова заняла позиции в центре на высоте прямо позади деревни. Перед ней расположились егеря, а сзади второй линии находился резерв.

Только-только Багратион окончательно обустроился, как на дороге показались вражеские конные разъезды – гусары Трейяра. «Наэлектризованные» своим императором маршалы Ланн, Сульт и Мюрат быстро ввязались в бой с отрядом Багратиона. Пользуясь своим численным превосходством – в первом эшелоне у них оказалось 16-20-тысяч чел. (данные разнятся) – они попытались сходу опрокинуть врага.

«Лихое дело» под Шенграбеном началось для русских весьма неожиданно!

Их союзники – кирасиры князя Гогенлоэ из конного охранения графа Ностица – быстренько «свернули» свои передовые позиции и ушли в тыл русским, не оказав врагу никакого сопротивления, сославшись на уже якобы заключенный между французским и австрийским императорами мир. Так потом никто и не дознался, где лежала истинная причина такого «недружественного» поступка союзников.

Так или иначе, но австрийский авангард отряда Багратиона «вышел из боя»… без боя, оставив русских один на один с превосходящим врагом!

То ли после легкой проверки друг друга «на вшивость», но не доводя дела до штыков, то ли сразу же после «маневра-демарша» австрийцев Ностица, ободренный неожиданным «раскладом» сил, Мюрат попытался применить с Багратионом некое подобие «гасконского трюка» на Таборско-Шпицком мосту, принесшего ему вместе с Ланном, Бельяром и Бертраном славу больших ловкачей и восхищенное одобрение весьма скупого на похвалу их императора (а для Мюрата еще и шурина!). Тогда им сопутствовал невероятный успех: они объегорили старого австрийского придворного князя Ауэрсперга и захватили стратегическую переправу через Дунай без единого выстрела!

Сегодня точно не известно, кто же был инициатором посылки парламентеров друг к другу (мнения по этому щекотливому вопросу среди историков разделились, причем, в основном по национальному признаку – французы кивают на русских, те – на французов!), но трюк подобный тому, что провернул Мюрат с Ауэрспергом на этот раз не прошел.

Князь Багратион и генерал-адъютант русского царя барон Ф. Ф. Винцингероде тоже «были парни не промах»: они предложили ему подписать некий документ, который последний счел за «капитуляцию» всей русской армии! Оставалось лишь утвердить его у Наполеона и Кутузова!

…Между прочим, любопытно, что многие отечественные авторы упоминают об этом документе, как о простом перемирии во время войны, а иностранные историки в лучшем случае как о предварительном договоре о начале вывода русских войск с территории Австрии. В тоже время кое-кто из историков задаются вопросом, что же это был за документ, который обе стороны (начальник штаба Мюрата генерал Бельяр и генерал-адъютант русского царя барон Винцингероде) подписали: то ли «текст предварительного перемирия между русскими и французскими войсками», то ли все же «капитуляция, предложенная русской армией»!? В первом случае Мюрат выглядел бы полным идиотом, если бы он пошел на подписание такого документа, исключительно выгодного для русских, у которых главной целью было любой ценой максимально долго задерживать французов на месте. Не исключено, что он попался на «крючок», который для него человека невероятно тщеславного был крайне выгоден: «Он, Иоахим Мюрат…, а не кто другой вынудил всю русскую армию капитулировать!» Вероятно, руководствуясь этим моментом, Мюрат так и не отдал приказ корпусу Сульта немедленно подтянуться к Шенграбенским позициям, а позволил ему остаться в 10 км от них – у Голерсдорфа. Если все это так, то получается, что он рассчитывал на победоносное завершение им – Иоахимом Мюратом – всей кампании 1805 г.! Он сам в своем письме к Наполеону пишет по этому поводу следующее: «Мне объявили, что прибыл господин Винцингероде. Я принял его. Он предложил, что его войска капитулируют. Я посчитал необходимым принять его предложение, если Ваше Величество их утвердит. Вот его условия: я соглашаюсь, что не буду больше преследовать русскую армию при условии, что она тотчас же покинет по этапам земли Австрийской монархии (выделено мной – Я.Н.). Войска останутся на тех же местах до того, как Ваше Величество примет эти условия. В противном случае за четыре часа мы должны будем предупредить неприятеля о разрыве соглашения». В тексте нет ни слова о капитуляции. По крайней мере, так считает большинство отечественных историков. Так вдумчивый российский исследователь наполеоновских войн В. М. Безотосный полагает, что «думаю, максимум, о чем мог вести переговоры Винцингероде – это о прекращении боевых действий и свободном уходе русских войск за границу. В противном случае ему бы не поверил легкомысленный Мюрат, даже при наличии у него всем известного тщеславия. Скорее всего, шурин Наполеона сам попался на уловку, подобную той, которую он сотворил с австрийцами при взятии Вены. Но, по мнению О. В. Соколова (печально известный отечественный историк полководческого наследия Наполеона Бонапарта – Я.Н.), коварные русские обманули Мюрата, заявив о капитуляции, причем на полном серьезе им сравнивается «болтовня, которой французы ввели в заблуждение австрийских генералов», с официально подписанной капитуляцией. Поэтому, мол, русские ее поскорее постарались забыть. Поскольку, как утверждает О. В. Соколов Винцингероде предложил капитуляцию русских войск, именно поэтому у Мюрата «от торжества тщеславия атрофировался разум», а на простое перемирие он бы не согласился. Вывод сделан на основании заголовка данного документа по копии на французском языке, хранящейся в архиве исторической службы французской армии. М. В. Безотосный с ним не согласен и пишет, «что возможно, в тогдашнем французском языке термин «капитуляция» трактовался достаточно вольно и имел более широкий смысл, но в русском языке это слово трактовалось не так расширительно и однозначно переводилось как прекращение вооруженного сопротивления, сдача крепостных сооружений и оружия противнику или пленение (если не обговаривалось дополнительными пунктами). Не могу точно утверждать, почему у Мюрата «атрофировался разум», но любого русского военачальника, будь он даже генерал—адъютантом, то есть представителем армии, еще не проигравшей на тот момент ни одного сражения и не потерпевшей ни одной крупной неудачи, предложи он такое противнику, французы сочли бы за ненормального человека. Думаю, максимум, о чем мог вести переговоры Винцингероде – это о прекращении боевых действий и свободном уходе русских войск за границу. В противном случае ему бы не поверил легкомысленный Мюрат, даже при наличии у него всем известного тщеславия. Скорее всего, шурин Наполеона сам попался на уловку, подобную той, которую он сотворил с австрийцами при взятии Вены. Наверно, не стоит представлять многоопытного человека и маршала Франции этаким «недоумком»» если бы он являлся таковым, то вряд ли стал королем и маршалом. Потом куда смотрел Наполеон, назначая своим заместителем такого «простачка», а император всех французов все—таки хорошо разбирался в людях и в их деловых способностях. Во—вторых, самое главное, не русские расторгли перемирие, а французы, и тогда даже с юридической точки зрения их вины здесь нет никакой, и поведение русского командования в этом случае даже нельзя сравнивать с откровенным обманом французскими маршалами австрийцев у стен Вены. Мюрата никто не зомбировал, он в здравом уме принимал решение о перемирии. Если это был промах, то допустили его сами французы, а русские тут ни при чем – на войне легче всего списывать ошибки на коварство и хитрость противника (просто не надо их допускать)» – заключает М. В. Безотосный и, очевидно, прав – «на войне, как на войне» (a la guerre comme a la guerre)…