Полная версия:

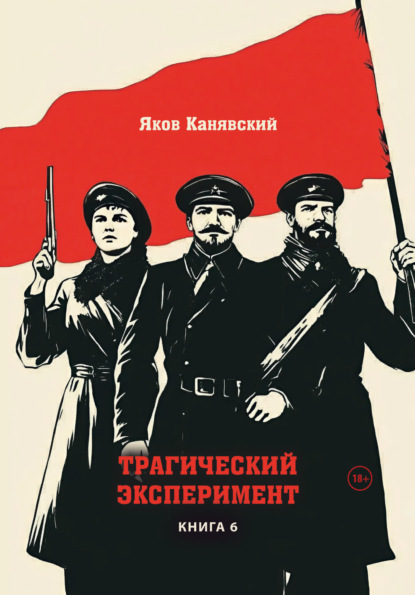

Трагический эксперимент. Книга 6.

Через четыре года Фрунзе был отправлен на постоянное место жительства в деревню Манзурку Иркутской губернии, откуда в 1915 году бежал в Читу. Под фамилией Василенко некоторое время работал в местном издании «Забайкальское обозрение». Поменяв паспорт на имя Михайлова, переехал в Белоруссию, где устроился статистиком в комитет Земского союза на Западном фронте.

Целью пребывания Фрунзе в Российской армии стало распространение революционных идей среди военных. В Минске Михаил Васильевич возглавил подпольную ячейку. Со временем среди большевиков за Фрунзе закрепилась репутация специалиста по военизированным акциям.

В начале марта 1917 года Михаил Фрунзе подготовил захват вооружённого полицейского управления Минска дружинами рабочих. В руки революционеров попали архивы сыскного отделения, оружие и боеприпасы участка, несколько государственных учреждений. После успеха операции Михаила Фрунзе назначили временным начальником минской милиции. Под руководством Фрунзе начался выпуск партийных газет. В августе военного перебросили в Шую, где Фрунзе занял пост председателя Совета народных депутатов, уездной земской управы и городского совета.

Революцию Михаил Фрунзе встретил в Москве на баррикадах около гостиницы «Метрополь». Через два месяца революционер получил пост главы партийной ячейки Иваново-Вознесенской губернии. Занимался Фрунзе и делами военного комиссариата. Гражданская война позволила Михаилу Васильевичу в полной мере проявить военные способности, которые он приобрёл за время революционной деятельности.

С февраля 1919 года Фрунзе берёт на себя командование 4‐й армией РККА, которой удалось остановить наступление Колчака на Москву и начать контрнаступление на Урал. После столь значительной победы Красной армии Фрунзе получил орден Красного Знамени.

Часто его можно было увидеть на коне во главе войска, что позволило ему сформировать положительную репутацию в среде красноармейцев. В июне 1919 года Фрунзе получил контузию под Уфой. В июле Михаил Васильевич возглавил Восточный фронт, но через месяц получил задание на южном направлении, в зону которого входили Туркестан и территория Ахтубы. Вплоть до сентября 1920 года Фрунзе проводил успешные операции по линии фронта.

Неоднократно Фрунзе давал гарантии сохранения жизни тем контрреволюционерам, которые готовы были перейти на сторону красных. Михаил Владимирович способствовал гуманному отношению к пленным, что вызывало недовольство у вышестоящих чинов.

Осенью 1920 года началось планомерное наступление красных на армию Врангеля, которая находилась в Крыму и Северной Таврии. После разгрома белых отряды Фрунзе атаковали бывших соратников – бригады батьки Махно и Юрия Тютюнника. Во время крымских боёв Фрунзе получил ранение. В 1921 году вошёл в Центральный комитет РКП (б). В конце 1921 года Фрунзе отправился с политическим визитом в Турцию. Общение советского командующего с турецким вождём Мустафой Кемалем Ататюрком позволило укрепить турецко-советские связи.

В 1923 году на октябрьском пленуме ЦК, где определялось распределение сил между Троцким и тройкой лидеров (Сталиным, Зиновьевым и Каменевым), Фрунзе поддержал последних, выступив с докладом против деятельности Троцкого. Михаил Васильевич обвинял наркома по военным делам в развале Красной армии и отсутствии чёткой системы подготовки военных кадров. По инициативе Фрунзе с высоких военных чинов были сняты троцкисты Антонов-Овсеенко и Склянский. Линию Фрунзе поддерживал начальник генштаба РККА Михаил Тухачевский.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов