Полная версия:

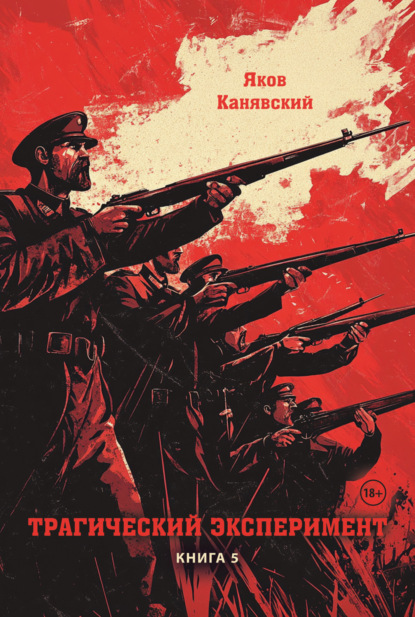

Трагический эксперимент. Книга 5

Вермишель, картошка, салат из свёклы и компот, – такая еда была на столе арестантов. С мясом были проблемы. «Привезли мясо на шесть дней, но так мало, что этого хватит только на суп», «Харитонов приготовил макаронный пирог… потому что совсем не принесли мяса», – отмечает Александра в дневнике.

«Я приняла сидячую ванну, так как горячую воду можно было приносить только из нашей кухни», – пишет Александра о мелких бытовых неудобствах. По её записям видно, как постепенно для бывшей императрицы, когда-то властвовавшей над «шестой частью земли», важными становятся бытовые мелочи: «огромное наслаждение, чашечка кофе», «добрые монашки присылают теперь молоко и яйца для Алексея и нас и сливки».

Продукты действительно разрешалось брать из женского Ново-Тихвинского монастыря. С помощью этих посылок большевики устроили провокацию: передали в пробке одной из бутылок письмо от «русского офицера» с предложением помочь бежать. Семья на это ответила: «Мы не хотим и не можем БЕЖАТЬ. Мы только можем быть похищены силой». Несколько ночей Романовы провели одетыми, ожидая возможного спасения.

Скоро в доме сменился комендант. Им стал Яков Юровский. Поначалу он даже понравился семье, но очень скоро притеснений стало всё больше и больше. «Нужно привыкать жить не по-царски, а как приходится жить: по-арестантски», – сказал он, ограничив количество мяса, поступавшее заключённым.

Из монастырских передач он разрешил оставить только молоко. Александра как-то написала, что комендант «завтракал и ел сыр; больше не разрешает нам есть сливки». Юровский также запретил часто принимать ванны, заявив, что на них не хватает воды. Он изъял у членов семьи драгоценности, оставив лишь часы Алексею (по просьбе Николая, который сказал, что мальчику без них будет скучно) и золотой браслет Александре – она носила его 20 лет, и снять его можно было только с инструментами.

Каждое утро в 10:00 комендант проверял, все ли на местах. Больше всего это не нравилось бывшей императрице. По этому поводу Александра Фёдоровна высказывала неудовольствие, что она не привыкла так рано вставать. «Тогда я сказал, что могу проверять, когда она будет ещё в постели. На это она заявила, что она не привыкла принимать, когда она лежит. А я заявил, что мне безразлично, как ей угодно, но проверять ежедневно должен» – из воспоминаний Якова Юровского.

Александра, кажется, тяжелее всех в семье переживала потерю престола. Юровский вспоминал, что если она выходила на прогулку, то непременно наряжалась и обязательно надевала шляпу. «Нужно сказать, что она не в пример остальным при всех своих выходах старалась сохранить всю свою важность и прежнее», – писал он.

Остальные члены семьи были проще – сёстры одевались довольно небрежно, Николай ходил в заплатанных сапогах (хотя, как утверждает Юровский, у него было достаточно целых). Волосы ему подстригала супруга. Даже рукоделие, которым занималась Александра, было работой аристократки: она вышивала и плела кружева. Дочери же стирали носовые платки, штопали вместе с горничной Нютой Демидовой чулки и постельное бельё.

Слухи об убийстве царя, появившиеся в июне 1918 года, волновали германские круги. 9 июня в Берлине помощник статс-секретаря Рейха встретился с большевистским посланником Иоффе и выразил беспокойство германского правительства слухами об убийстве императора Николая II. Иоффе заверил, что «никому из императорской семьи не будет причинено вреда и что все представители последней будут снабжаться всем необходимым для существования». Однако эти заверения не успокоили Берлин, и 21 июня Мирбах на встрече с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным потребовал от большевистского правительства выступить с самыми решительными опровержениями слухов.

Участившиеся слухи об убийстве царя беспокоили не только немцев, но и Ленина. В тот же день 21 июня, когда Мирбах делал свои представления Чичерину, Владимир Бонч-Бруевич, исполняя ленинское распоряжение, направил в Екатеринбург официальный запрос: «В Москве распространяются сведения, что будто бы убит бывший император Николай Второй. Сообщите имеющиеся у вас сведения. Управляющий делами Совдепа народных комиссаров Владимир Бонч-Бруевич».

Никакого ответа на эту телеграмму из Екатеринбурга не последовало, и 21 июня командующий Уральским Северо-Восточным фронтом Рейнгольд Берзин посетил Ипатьевский дом и убедился, что царская семья жива. Ленин приказал Берзину «взять под свою охрану всю Царскую Семью и не допустить каких бы то ни было насилий над ней, отвечая в данном случае своей собственной жизнью».

Свердлову удалось ввести немцев в заблуждение и в этом вопросе. За несколько дней до убийства царской семьи германский представитель на германской Украине граф Альвенслебен уверял русских монархистов, что «император Вильгельм желает во что бы то ни стало спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры», что «между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно Его спасения».

Этот разговор проходил накануне или даже в самый день убийства в Москве германского посла графа Мирбаха. Оно было крайне опасным для Ленина, так как немцы немедленно потребовали ввести в Москву свой батальон для охраны посольства, что на деле могло означать свержение советской власти. Скорее всего, убийство Мирбаха было непосредственно связано с подготовкой убийства царской семьи, так как требование посла кайзера о переводе государя в Москву становилось всё более категоричным. Кроме того, немцы направляли в район Екатеринбурга своих эмиссаров, шли разговоры о посылке туда же вооружённых отрядов. В ответ для немцев была состряпана ложь о перевозе Николая II в Москву, теперь уже из Екатеринбурга.

Ленин всячески стремился, во всяком случае внешне, следовать германским требованиям в отношении царской семьи. Один из соучастников екатеринбургского злодеяния, Михаил Медведев (Кудрин), в декабре 1963 года вспоминал, что 16 июля 1918-го он присутствовал на заседании областного совета Урала. На нём также присутствовал Шая Голощёкин, который рассказал о своей поездке в Москву к Свердлову. Голощёкин стремился получить санкцию на расстрел царской семьи. В этом он получил поддержку со стороны Свердлова. Однако Ленин категорически выступил против этого, потребовав вывезти царскую семью в Москву. Тем временем Свердлов, наоборот, всеми силами добивался именно противоположного решения. Генерал Михаил Дитерихс отмечал: «Ленин готов был снова продаться перед лицом создавшейся обстановки. Он признавался в неудачности произведённых опытов и в тайных заседаниях со своими клевретами откровенно считал дело проигранным, высказывая мысль, что пора уходить».

Важным свидетельством являются и показания германского консула Вальтера Бартельса, который в действительности был легальным резидентом германской разведки. 10 июня 1921 года в Берлине он сообщил следователю Николаю Соколову: «Между королём Испании и императором Вильгельмом происходили через специальных курьеров совершенно секретные переговоры, имевшие в виду спасение русского Царя и Его Семьи. В результате этих переговоров через графа Мирбаха последовало требование к Ленину об освобождении Государя Императора и Его Семьи. Ему, Бартельсу, положительно известно, что Лениным было собрано специальное заседание „комиссаров“, в котором большинство примкнуло к точке зрения Ленина о возможности освобождения Государя Императора и Его Семьи. Такому решению большинства воспротивилась другая партия во главе со Свердловым», которая «тайно отправила своих людей в Екатеринбург, и там произошло убийство Царя и Его Семьи».

О том, что Ленин не контролировал ситуацию в Екатеринбурге, свидетельствует планомерное истребление на Урале его родственников Ардашевых, проводившееся местным ЧК под руководством Якова Юровского. Таким образом, убийства родственников Ленина проводились теми же людьми, что участвовали в убийстве царской семьи, и они были людьми Свердлова. Если, уничтожая родственников Ленина, они делали это в тайне, они могли точно так же скрывать от него подготовку убийства царской семьи.

Слухи о предстоящем вывозе государя активно распространялись и среди городской верхушки. Так, водитель ЧК А.И.Руденков, который возил в Ипатьевский дом высокопоставленных чекистов, за два дня до убийства царской семьи вместе со своей сестрой Л.Ф.Лоскутовой видел, как из ворот дома вышел бронированный автомобиль. Руденков пояснил сестре, что на этом броневике вывозят «у императора вещи, а потом увезут и самого императора». При этом Руденков выразил предположение, что государя «отправят в Германию, так как большевики за него взяли у немецкого короля много денег, и король взял его себе на поруки». Екатеринбургский парикмахер Ф.И.Иванов сообщил следствию, что за день-два до убийства царской семьи он стриг комиссара станции Екатеринбург Гуляева. В ходе беседы тот сказал: «Сегодня отправляем Николая».

История принятия решения об убийстве царской семьи до сих пор не до конца выяснена. Было ясно, что возвращение к монархии в России вряд ли возможно, особенно в среднесрочной перспективе. Но столь жестокого убийства никто в России не ждал. Ранее большевики планировали провести открытый судебный процесс над Николаем Вторым – чтобы подвести символическую черту под эпохой царизма в России. За проведение такого процесса, в частности, выступал Троцкий. Ленин, в свою очередь, опасался, что Романовы все ещё любимы в народе, а потому суд может принести совсем не те плоды, которых большевикам хотелось бы. Ленин посчитал, что в условиях Гражданской войны будет целесообразнее втайне убить всю семью и хранить молчание об этом как можно дольше. По другой версии, Ленин продвигал идею всенародного суда, который окончится смертным приговором. Вождь планировал сделать процесс максимально публичным в пропагандистских целях. Обвинителем должен был выступить сам Лев Троцкий, на тот момент самый популярный и авторитетный из политбюро.

Однако отцы революции не учли одного: к столице Урала быстро продвигались чехословацкие корпуса белогвардейцев. К началу июля 1918-го стало ясно, что город вот-вот возьмут. Уральский облисполком закидывал центр телеграммами только с одним вопросом: «Что делать с царём?»

На местах не хотели самостоятельно решать судьбу столь значимой фигуры. В Москве тоже никто не брал на себя ответственность, опасаясь народной мести.

Ночью 17 июля 1918 года из Екатеринбурга почему-то через председателя Петроградского совета Григория Зиновьева на имя Ленина и Свердлова была послана телеграмма, в которой сообщалось: «Условленного с Филипповым [Голощёкиным] суда по военным обстоятельствам не терпит отлагательства. Ждать не можем. Если ваши мнения противоположны, сейчас же вне всякой очереди сообщить. Голощёкин, Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом. Зиновьев».

Из воспоминаний революционера Павла Быкова: «Товарищ Свердлов решил вопрос без формального народного суда, предложив расстрелять Романова в Екатеринбурге, потому что знал, как говорил Ленин, что не только сотни и тысячи передовых рабочих, но и массы сочтут это решение за окончательное. Так оно и было».

Официального приказа об убийстве, по сути, не поступило. Из представленных СК архивов следует, что центр даже раздумывал, как «отмыться»: мол, это самодеятельность на Урале. Но свидетельства очевидцев сходятся: на самом деле политбюро было в курсе.

Согласно официальной советской историографии, решение было принято исполкомом Уралоблсовета, и центральное советское руководство узнало об этом уже после случившегося. В 90-е годы появилась версия, что решение было принято Центром, а местные власти взяли ответственность на себя, чтобы создать московскому руководству политическое алиби. Первая версия, о самовольном решении Уралоблсовета, представляется более обоснованной, чем вторая. Установлено, что большевистское руководство действительно обсуждало судьбу Николая II и планировало суд над ним в Москве, однако речь об убийстве остальных членов семьи официально не велась. Вместе с этим партийные организации Урала, опасавшиеся возможности освобождения Николая II, выступали за его немедленный расстрел, а также за «уничтожение всего семейства и родственников бывшего царя». На этом же настаивал прибывший 4 июля 1918 года в Москву уральский военный комиссар Ф.И.Голощёкин. Не получив на это санкции, по возвращении на Урал, вечером 14 июля, Голощёкин и остальные члены исполкома Уралсовета приняли решение о невозможности дожидаться суда над бывшим императором, о чём сообщили в Москву. Ответ центрального руководства на эту телеграмму в архивах не обнаружен.

Казнь Романовых засекретили. И придумали повод: царская семья от слуг прознала о наступлении белых и разработала план побега. Последним пристанищем стал дом купца Ипатьева в Екатеринбурге. За пару недель до гибели здесь сменилась охрана: новым комендантом назначили Якова Юровского. Именно он вместе с Петром Ермаковым, Михаилом Медведевым (Кудриным) и Петром Медведевым обсуждали, кого и как казнить. Сначала думали только про Романовых – но один вспомнил, как кто-то из прислуги передавал узникам письма из внешнего мира. В итоге решили убить всех семерых членов семьи и четырёх слуг: врача Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, лакея Алексея Труппа и горничную Анну Демидову. Лишь одиннадцатилетнего поварёнка Лёню Седнева пощадили. Накануне казни тот, по воспоминаниям царицы Александры Фёдоровны, «неожиданно исчез». Как стало известно из новых материалов, надзиратели вывезли его якобы к дяде. А на самом деле отдали в детдом.

И, оказывается, палачи долго выбирали способ убийства Романовых. Например, предлагали закидать бомбами – «так надёжнее». Но начальник охраны возразил: сверху приказали сделать всё по-тихому. По этой же причине отмели и другой вариант – расстрелять, пока все в доме спят. Надзиратели боялись, что соседи услышат выстрелы.

Из воспоминаний Виктора Нетребина, участника казни: «В Дом особого назначения приехали ещё два товарища для помощи внутреннему караулу. Мы все снова собрались для окончательного обсуждения предварительной подготовки ликвидации Романовых. Тут же выяснилось, что казнь нужно проводить этой ночью при помощи расстрела из наганов в нижнем, полуподвальном этаже».

Тогда же, вечером 16 июля, определили состав расстрельной команды. Юровский отобрал на дело «латышей» – так называли надзирателей из внешнего периметра охраны. Речь о двух прибалтах, венгре и четырёх русских. Тем самым убийство царской семьи не было исключительно «делом рук евреев» – этот антисемитский миф активно тиражировали на протяжении десятилетий.

Однако большинство «латышей», узнав про то, что им предстоит убить дочерей царя, отказались. «Ну, может быть, девушки… знаете, проявляли такую любезность, улыбки расточали этим постовым, и у них создалось такое впечатление, что им… Короче, струсили, я думаю, просто, чего там говорить», – расскажет спустя годы один из палачей Григорий Никулин.

В итоге всё же набрали 13 человек, преимущественно русских.

Командовать расстрелом членов семьи бывшего императора было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому. Именно из его рукописей впоследствии удалось восстановить страшную картину, развернувшуюся в ту ночь в Ипатьевском доме.

А семья жила, не думая о будущем. Жила так, словно впереди – годы. Дети продолжали учиться. Николай много читал, в последние дни – Салтыкова-Щедрина. Дочери пекли хлеб, который отец называл «недурным». Алексей, если чувствовал себя хорошо, делал из проволоки цепочки для своих игрушек – корабликов. Комендант позволял ему питаться чуть лучше, чем остальным. 16 июля Александра написала, что он «наконец, через неделю, принёс яиц для бэби». Был солнечный день. Вечером супруги поиграли в карты и легли спать.

До расстрела оставалось несколько часов.

В ночь с 16 на 17 июля царская семьи была разбужена, под предлогом тревожной ситуации в городе им велели собираться в дорогу, но при этом «ничего не брать с собой».

Наследник престола цесаревич Алексей страдал гемофилией. К концу жизни он практически не мог ходить. В подвал отцу пришлось нести его на руках.

На улице гудел мотор грузовика – его завели специально, чтобы приглушить звуки выстрелов. Романовы подумали, что туда можно погрузить вещи, поэтому всё же взяли с собой пару мешков, а также постельное бельё и подушки. Захватили и трёх собачек. А драгоценности, коих было немало, припрятали: императрица и дочери вшили их в корсеты.

Согласно документам, приказ о расстреле был доставлен на место казни в половине второго ночи. Уже спустя сорок минут всю семью Романовых и их слуг привели в подвальное помещение. «Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне, – вспоминал Юровский. – Я объявил, что Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал: „Стрелять!“. Первый выстрелил я и наповал убил Николая».

Более чем через 100 лет газета «Московский комсомолец» так описала ту казнь:

«Ночь. Сводчатая комната особняка, имеющая одно окно с железной решёткой совершенно подвального характера. У дальней стены – группа людей, одетых по-дорожному: мужчины, женщины, молоденькие девушки, мальчик-подросток. Напротив, у входа, – другая группа: военные, вооружённые револьверами и винтовками, некоторые из них, не имея возможности попасть в тесное помещение, толпятся за дверным проёмом. „Николай Александрович, – произносит один из военных, – Уральский совет приговорил вас и вашу семью к смерти… А потому ваша жизнь покончена!“ С этими словами он выхватывает пистолет и стреляет в мужчину, стоящего в центре. Вслед за ним открывают стрельбу остальные.

Так завершились прижизненные страдания семьи отрёкшегося императора Николая II. Об этих нескольких страшных минутах в нижней комнате Дома Ипатьева потом рассказывали сами цареубийцы – отнюдь не содрогаясь от запоздалого осознания собственной беспредельной жестокости.

Руководитель ликвидации Яков Юровский: „Первый выстрелил я и наповал убил Николая… Пальба длилась очень долго… Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда наконец мне удалось остановить, я увидел, что многие ещё живы. Например, доктор Боткин… револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы. Жива была ещё и Демидова… Я вынужден был по очереди расстреливать каждого…“

Комиссар Пётр Ермаков: „Я выстрелил в царицу… Попал ей прямо в рот, через две секунды она была мертва. Затем я выстрелил в доктора Боткина… Пуля попала ему в шею. Он упал навзничь. Выстрел Юровского сбросил царевича на пол, где он лежал и стонал. Повар пригнулся к углу. Я попал ему сперва в тело, а потом в голову. Лакей упал, я не знаю, кто его застрелил… Я не думаю, что кто-нибудь из нас попал в горничную. Она опустилась на пол, спрятавшись в подушки. Один из охраны позже проткнул ей горло штыком…“

Воспоминания Александра Стрекотина, красногвардейца из внешней охраны дома Ипатьева: „Товарищ Ермаков, видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть оставшихся в живых. Я отказался, тогда он взял у меня из рук винтовку и начал их докалывать. Это был самый ужасный момент их смерти. Они долго не умирали, кричали, стонали, передёргивались. В особенности тяжело умерла та особа – дама (горничная Демидова). Ермаков ей всю грудь исколол. Удары штыком он делал так сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол“.

Короткое, но безумно страшное по смыслу своему высказывание об участи цесаревича Алексея прозвучало в записанном на плёнку в середине 1960-х интервью Исая Родзинского – участника уничтожения тел убитых членов царской семьи и их слуг: „Алексей 11 пуль проглотил, пока наконец умер… очень живучий парнишка…“

Читаешь эти „мемуары“ с содроганием. Но сами участники расстрела царской семьи – по крайней мере, некоторые из них, – считали, что проявили себя в данной ситуации настоящими гуманистами.

Юровский: „Белогвардейская и другая печать, в том числе и заграничная, старается изобразить нас как разбойников и палачей. А между тем великодушие пролетариата являет пример, не знающий образцов. Какая красота: восставшие для раскрепощения человечества даже в отношении своих злейших врагов являют беспримерное великодушие, не оскорбляя, не унижая человеческого достоинства, не заставляя страдать напрасно людей, которые должны умереть потому, что того требует историческая обстановка. Люди строго выполняют тяжёлый революционный долг, расстреливаемые узнают о своей судьбе буквально за две минуты до смерти…“

Никулин: „Считаю, что с нашей стороны была проявлена гуманность. Я считал, что если попаду в плен к белым и со мной поступят таким образом, то я буду только счастлив“.

В книге с материалами расследования по „царскому делу“, опубликованной не так давно Следственным комитетом, упомянуты 13 фамилий, но семь из них снабжены пометкой „возможно“. Таким образом, на сегодняшний день доказано участие в расправе над императорской семьёй и их слугами шести человек. Вот они – цареубийцы:

Юровский Яков Михайлович – комендант Дома особого назначения (Дома Ипатьева), член коллегии Уральской областной ЧК, товарищ комиссара юстиции Уральской области, председатель Следственной комиссии Уральского областного ревтрибунала;

Никулин Григорий Петрович – помощник коменданта ДОН, начальник Летучего отряда УОЧК;

Ермаков Пётр Захарович – военный комиссар Верх-Исетского завода;

Медведев-Кудрин Михаил Александрович – член коллегии УОЧК;

Медведев Павел Спиридонович – начальник охраны ДОН;

Кабанов Алексей Григорьевич – член УОЧК, начальник пулемётной команды ДОН.

Старшему, Юровскому, в тот момент было 40 лет, младшему, Никулину, – 23 года, остальным – от 26 до 34 лет. Кажется, впереди ещё долгая жизнь, но не у всех участников беспримерной расправы она сложилась благополучно. Словно чёрная тень той зловещей ночи с 16 на 17 июля 1918 года накрыла этих людей».

Император был убит с первого раза – в отличие от его дочерей. Командовавший расстрелом царской семьи позже писал, что девушки были буквально «забронированы в лифчики из сплошной массы крупных бриллиантов», поэтому пули отскакивали от них, не принося вреда. Даже при помощи штыка не удалось пробить «драгоценный» корсаж девиц.

Нашли бриллианты уже после расстрела, который чётко спланировали: палачи заранее распределили жертв между собой. Многие хотели убить именно государя, но эту «почётную роль» взял на себя Юровский. Он же зачитал приговор, полный текст которого не сохранился. Следователи восстановили последние слова: «А потому ваша жизнь покончена!»

После этой фразы вместо коменданта первым внезапно выстрелил Пётр Ермаков – началась беспорядочная пальба. Когда дым рассеялся, выяснилось, что погибли не все: три великие княжны – Татьяна, Ольга и Анастасия – остались живы благодаря вшитым в корсет бриллиантам.

Из воспоминаний Михаила Медведева (Кудрина): «Шатаясь, подымается уцелевшая горничная – она прикрылась подушками, в пуху которых увязли пули. От её предсмертного крика очнулся и часто застонал легко раненный (царевич) Алексей». Дальше началось самое страшное. Палачи хотели заколоть княжон штыками, но тоже помешали бриллианты. В итоге Татьяну и Ольгу, сидевших на корточках, расстреляли в упор в голову. Так же поступили и с наследником.

Анастасия – младшая дочь – притворилась мёртвой. Палачи поняли это не сразу – только когда стали грузить тела на носилки. Она «страшно визжала», пока её добивали штыками и прикладами. Увидев это, матёрый солдат Павел Медведев, один из палачей, выбежал на улицу, и его вырвало.

СК России пришёл к выводу: никто из жертв не уцелел. Тем самым следователи окончательно опровергли расхожий миф про Анастасию, которой якобы удалось бежать в Европу. Всего были убиты 11 человек: сам император Николай II, его жена Александра Фёдоровна, четыре дочери – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын – цесаревич Алексей, их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Иван Харитонов.

«Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда наконец мне удалось остановить, я увидел, что многие ещё живы. <…> Я вынужден был по очереди расстреливать каждого», – писал Юровский.

В ту ночь выжить не удалось даже царским собакам – вместе с Романовыми в Ипатьевском доме были убиты двое из трёх принадлежавших детям императора питомцев. Сохранившийся в холоде труп спаниеля великой княжны Анастасии спустя год нашли на дне шахты в Ганиной Яме – у пса была сломана лапа и пробита голова.

Принадлежавшего великой княжне Татьяне французского бульдога Ортино тоже жестоко убили – предположительно, повесили.