Полная версия:

Вопросы детской психологии

Если бы критические возрасты не были открыты чисто эмпирическим путем, понятие о них следовало бы ввести в схему развития на основании теоретического анализа. Сейчас теории остается только осознавать и осмысливать то, что уже установлено эмпирическим исследованием.

В переломные моменты развития ребенок становится относительно трудновоспитуемым вследствие того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми изменениями его личности. Педагогика критических возрастов наименее разработана в практическом и теоретическом отношении.

Как всякая жизнь есть в то же время и умирание (Ф. Энгельс), так и детское развитие – эта одна из сложных форм жизни – с необходимостью включает в себя процессы свертывания и отмирания. Возникновение нового в развитии непременно означает отмирание старого. Переход к новому возрасту всегда ознаменован закатом прежнего возраста. Процессы обратного развития, отмирания старого и сконцентрированы по преимуществу в критических возрастах. Но было бы величайшим заблуждением полагать, что этим исчерпывается значение критических возрастов. Развитие никогда не прекращает свою созидательную работу, и в критические периоды мы наблюдаем конструктивные процессы развития. Более того, процессы инволюции, столь ясно выраженные в этих возрастах, сами подчинены процессам положительного построения личности, находятся от них в прямой зависимости и составляют с ними неразрывное целое. Разрушительная работа совершается в указанные периоды в меру того, в меру чего это вызывается необходимостью развития свойств и черт личности. Фактическое исследование показывает, что негативное содержание развития в переломные периоды – только обратная, или теневая, сторона позитивных изменений личности, составляющих главный и основной смысл всякого критического возраста.

Позитивное значение кризиса 3 лет сказывается в том, что здесь возникают новые характерные черты личности ребенка. Установлено, что если кризис в силу каких-либо причин протекает вяло и невыразительно, то это приводит к глубокой задержке в развитии аффективной и волевой сторон личности ребенка в последующем возрасте.

В отношении 7-летнего кризиса всеми исследователями отмечалось, что наряду с негативными симптомами в этом периоде имеется ряд больших достижений: возрастает самостоятельность ребенка, изменяется его отношение к другим детям.

При кризисе в 13 лет снижение продуктивности умственной работы учащегося вызвано тем, что здесь происходит изменение установки от наглядности к пониманию и дедукции. Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности. Это подтверждается и на остальных негативных симптомах кризиса: за всяким негативным симптомом скрывается позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме.

Наконец не вызывает сомнений наличие позитивного содержания в кризисе одного года. Здесь негативные симптомы очевидно и непосредственно связаны с положительными приобретениями, которые делает ребенок, становясь на ноги и овладевая речью.

То же самое может быть отнесено и к кризису новорожденного. В это время ребенок деградирует вначале даже в отношении физического развития: в первые дни после рождения падает вес новорожденного. Приспособление к новой форме жизни предъявляет такие высокие требования к жизнеспособности ребенка, что, по словам Блонского, никогда человек не стоит так близко к смерти, как в часы своего рождения (1930, с. 85). И тем не менее в этот период больше, чем в какой-либо из последующих кризисов, проступает тот факт, что развитие есть процесс образования и возникновения нового. Все, с чем мы встречаемся в развитии ребенка в первые дни и недели, есть сплошное новообразование. Отрицательные симптомы, которые характеризуют негативное содержание этого периода, проистекают из трудностей, обусловленных именно новизной впервые возникающей и в высшей степени усложняющейся формы жизни.

Самое существенное содержание развития в критические возрасты заключается в возникновении новообразований, которые, как показывает конкретное исследование, в высшей степени своеобразны и специфичны. Их главное отличие от новообразований стабильных возрастов в том, что они носят переходный характер. Это значит, что в последующем они не сохраняются в том виде, в каком возникают в критический период, и не входят в качестве необходимого слагаемого в интегральную структуру будущей личности. Они отмирают, как бы поглощаясь новообразованиями следующего, стабильного возраста, включаясь в их состав как подчиненная инстанция, не имеющая самостоятельного существования, растворяясь и трансформируясь в них настолько, что без специального и глубокого анализа часто невозможно открыть наличие этого трансформированного образования критического периода в приобретениях последующего стабильного возраста. Как таковые, новообразования кризисов отмирают вместе с наступлением следующего возраста, но продолжают существовать в латентном виде внутри его, не живя самостоятельной жизнью, а лишь участвуя в том подземном развитии, которое в стабильные возрасты, как мы видели, приводит к скачкообразному возникновению новообразований.

Конкретное содержание общих законов о новообразованиях стабильных и критических возрастов будет раскрыто в последующих разделах данной работы, посвященных рассмотрению каждого возраста.

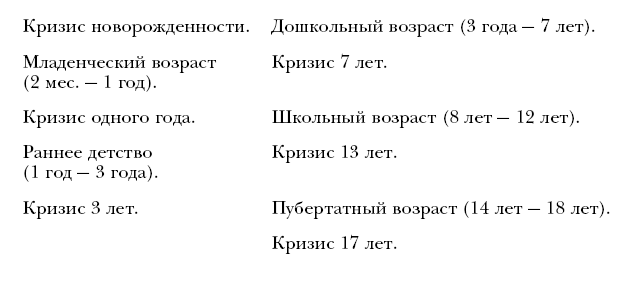

Основным критерием деления детского развития на отдельные возрасты в нашей схеме должны служить новообразования. Последовательность возрастных периодов должна в этой схеме определяться чередованием стабильных и критических периодов. Сроки стабильных возрастов, имеющих более или менее отчетливые границы начала и окончания, правильнее всего определять именно по этим границам. Критические же возрасты из-за другого характера их протекания правильнее всего определять, отмечая кульминационные точки, или вершины, кризиса и принимая за его начало ближайшее к этому сроку предшествующее полугодие, а за его окончание – ближайшее полугодие последующего возраста.

Стабильные возрасты, как установлено эмпирическим исследованием, имеют ясно выраженное двухчленное строение и распадаются на две стадии – первую и вторую. Критические возрасты имеют ясно выраженное трехчленное строение и складываются из трех связанных между собой литическими переходами фаз: предкритической, критической и посткритической.

Следует отметить существенные отличия нашей схемы развития ребенка от других схем, близких к ней по определению основных периодов детского развития. Новыми в данной схеме, помимо применяемого в ней в качестве критерия принципа возрастных новообразований, являются следующие моменты: 1) введение в схему возрастной периодизации критических возрастов; 2) исключение из схемы периода эмбрионального развития ребенка; 3) исключение периода развития, называемого обычно юностью, охватывающего возраст после 17–18 лет, вплоть до наступления окончательной зрелости; 4) включение возраста полового созревания в число стабильных, устойчивых, а не критических возрастов.

Эмбриональное развитие ребенка изъято нами из схемы по той простой причине, что оно не может рассматриваться в одном ряду с внеутробным развитием ребенка как социального существа. Эмбриональное развитие представляет собой совершенно особый тип развития, подчиненный другим закономерностям, чем начинающееся с момента рождения развитие личности ребенка. Эмбриональное развитие изучается самостоятельной наукой – эмбриологией, которая не может рассматриваться в качестве одной из глав психологии. Психология должна учитывать законы эмбрионального развития ребенка, так как особенности этого периода сказываются в ходе послеутробного развития, но из-за этого психология никак не включает в себя эмбриологию. Точно так же необходимость учитывать законы и данные генетики, т. е. науки о наследственности, не превращает генетику в одну из глав психологии. Психология изучает не наследственность и не утробное развитие как таковые, а лишь влияние наследственности и утробного развития ребенка на процесс его социального развития.

Юность не относится нами к схеме возрастных периодов детства по той причине, что теоретическое и эмпирическое исследования в одинаковой мере заставляют сопротивляться чрезмерному растягиванию детского развития и включения в него первых 25 лет жизни человека. По общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 18 до 25 лет составляет скорее начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное звено в цепи периодов детского развития. Трудно представить себе, чтобы развитие человека в начале зрелости (с 18 до 25 лет) могло быть подчинено закономерностям детского развития.

Включение пубертатного возраста в число стабильных – необходимый логический вывод из того, что нам известно об этом возрасте и что характеризует его как период огромного подъема в жизни подростка, как период высших синтезов, совершающихся в личности. Это вытекает как необходимый логический вывод из той критики, которой в советской науке были подвергнуты теории, сводящие период полового созревания к «нормальной патологии» и к глубочайшему внутреннему кризису.

Таким образом, мы могли бы представить возрастную периодизацию в следующем виде.

Глава 2

Структура и динамика возраста

Задача настоящего параграфа – установление общих положений, характеризующих внутреннее строение процесса развития, которое мы называем структурой возраста, в каждую эпоху детства.

Самое общее положение, на которое следует указать сразу: процесс развития в каждую возрастную эпоху, несмотря на все сложности его организации и состава, на все многообразие образующих его частичных процессов, открываемых с помощью анализа, представляет собой единое целое, обладающее определенным строением; законами строения этого целого, или структурными законами возраста, определяется строение и течение каждого частного процесса развития, входящего в состав целого. Структурой принято называть такие целостные образования, которые не складываются суммарно из отдельных частей, представляя как бы их агрегат, но сами определяют судьбу и значение каждой входящей в их состав части.

Возрасты представляют собой такое целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждой частичной линии развития. В каждую данную возрастную эпоху развитие совершается не таким путем, что изменяются отдельные стороны личности ребенка, в результате чего происходит перестройка личности в целом – в развитии существует как раз обратная зависимость: личность ребенка изменяется как целое в своем внутреннем строении, и законами изменения этого целого определяется движение каждой его части.

Вследствие этого на каждой данной возрастной ступени мы всегда находим центральное новообразование, как бы ведущее для всего процесса развития и характеризующее перестройку всей личности ребенка на новой основе. Вокруг основного, или центрального, новообразования данного возраста располагаются и группируются все остальные частичные новообразования, относящиеся к отдельным сторонам личности ребенка, и процессы развития, связанные с новообразованиями предшествующих возрастов. Те процессы развития, которые более или менее непосредственно связаны с основным новообразованием, будем называть центральными линиями развития в данном возрасте, все другие частичные процессы, изменения, совершающиеся в данном возрасте, назовем побочными линиями развития. Само собой разумеется, что процессы, являющиеся центральными линиями развития в одном возрасте, становятся побочными линиями развития в следующем, и обратно – побочные линии развития одного возраста выдвигаются на первый план и становятся центральными линиями в другом возрасте, так как меняется их значение и удельный вес в общей структуре развития, меняется их отношение к центральному новообразованию. Так при переходе от одной ступени к другой перестраивается вся структура возраста. Каждый возраст обладает специфической для него, единственной и неповторимой структурой.

Поясним это на примерах. Если мы остановимся на сознании ребенка, понимаемом как его «отношение к среде» (К. Маркс), и примем сознание, порожденное физическими и социальными изменениями индивида, за интегральное выражение высших и наиболее существенных особенностей в структуре личности, то увидим, что при переходе от одного возраста к другому растут и развиваются не столько отдельные частичные стороны сознания, отдельные его функции или способы деятельности, сколько в первую очередь изменяется общая структура сознания, которая в каждом данном возрасте характеризуется прежде всего определенной системой отношений и зависимостей, имеющихся между отдельными его сторонами, отдельными видами его деятельности.

Совершенно понятно, что при переходе от одного возраста к другому вместе с общей перестройкой системы сознания меняются местами центральные и побочные линии развития. Так, развитие речи в раннем детстве, в период ее возникновения, настолько тесно и непосредственно связано с центральными новообразованиями возраста, когда только возникает в самых первоначальных очертаниях социальное и предметное сознание ребенка, что речевое развитие невозможно не отнести к центральным линиям развития рассматриваемого периода. Но в школьном возрасте продолжающееся речевое развитие ребенка стоит уже в совершенно другом отношении к центральному новообразованию данного возраста и, следовательно, должно рассматриваться в качестве одной из побочных линий развития. В младенческом возрасте, когда в форме лепета происходит подготовка речевого развития, эти процессы связаны с центральным новообразованием периода, так что должны быть отнесены также к побочным линиям развития.

Мы видим, таким образом, что один и тот же процесс речевого развития может выступать в качестве побочной линии в младенческом возрасте, становясь центральной линией развития в раннем детстве и снова превращаясь в побочную линию в последующие возрастные периоды. Совершенно естественно и понятно, что в прямой и непосредственной зависимости от этого речевое развитие, рассматриваемое как таковое, само по себе будет протекать совершенно различно в каждом из этих трех вариантов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов